Что такое обменный фонд и резервный фонд биогеохимического круговорота

Резервный и обменный фонд в биогеохимических циклах

В природе элементы никогда или почти никогда не бывают распределены равномерно по всей экосистеме и не находятся всюду в одинаковой химической форме. На пути между гетеротрофами и автотрофами элементы попадают в так называемый резервный фонд— большая масса медленно движущихся веществ, в основном не связанных с организмами. В отличие от него обменный фонд представляет собой быстрый обмен между организмами и их непосредственным окружением и имеет вид кольца. В зависимости от природы резервного фонда выделяют два основных типа биогеохимических круговоротов: круговорот газообразных веществ с резервным фондом в атмосфере или гидросфере и осадочный цикл с резервным фондом в земной коре.Резервные фонды в атмосфере и гидросфере легко доступны, поэтому такие биогеохимические круговороты относительно устойчивы. Осадочные циклы, в которых участвуют фосфор и железо, гораздо менее стабильны. Они подвержены влиянию различного рода местных изменений, так как основная масса вещества сосредоточена в малоактивном и малоподвижном резервном фонде земной коры. Обменный фонд образуется за счет веществ, которые поступают в круговорот различными путями. Два из них ведут непосредственно от продуцентов и консументов, входящих в состав экосистемы. При этом пополнение фонда идет за счет веществ, которые образуются либо в результате первичной экскреции животными, либо при разложении детрита микроорганизмами.

С точки зрения структуры в экосистеме выделяют:

1. климатический режим, определяющий температуру, влажность, режим освещения и прочие физические характеристики среды;

2. неорганические вещества, включающиеся в круговорот;

3. органические соединения, которые связывают биотическую и абиотическую части в круговороте вещества и энергии;

4. продуценты — организмы, создающие первичную продукцию;

5. макроконсументы, или фаготрофы, — гетеротрофы, поедающие другие организмы или крупные частицы органического вещества;

Последние три компонента формируют биомассу экосистемы.

27. Классификация экосистем:

1) микроэкосистемы (подушка лишайника, капля воды из озера, капля крови с клетками и т. д.);

2) мезоэкосистемы (пруд, озеро, степь и др.);

3) макроэкосистемы (континент, океан);

4) глобальная экосистема (биосфера Земли), или экосфера, – интеграция всех экосистем мира.

Биомы – крупные наземные экосистемы, сходные по типу растительности и ландшафта.

в) лес умеренной зоны;

е) влажный тропический лес.

а) ленточная (стоячие воды);

б)лотическая (текучие воды)

в) заболоченная (болота, болотистые леса).

а) открытый океан (пелагическая);

б) воды континентального шельфа (прибрежные воды);

в) зоны апвеллинга(плодородные районы с продуктивным рыболовством);

г) эстуарий (прибрежные бухты, проливы, устья рек, соленые марши и т.д.)

29. Трофическая структура экосистемы С точки зрения трофической структуры экосистему можно разделить на два яруса:

1) верхний автотрофный (самостоятельно питающийся) ярус, или «зеленый пояс», включающий растения, содержащие хлорофилл, где преобладают фиксация энергии света, использование простых неорганических соединений и накопление сложных органических соединений;

2) нижний гетеротрофный (питаемый другими) ярус, или «коричневый пояс» почв и осадков, разлагающихся веществ, корней и т.д., в котором преобладают использование, трансформация и разложение сложных соединений.

30.

31. Правило 10% Линдемана: с одного трофического уровня экологической пирамиды переходит на другой, более высокий ее уровень (по «лестнице» продуцент – консумент – редуцент), в среднем около 10 % энергии, поступившей на предыдущий уровень экологической пирамиды.

32. Пищевые цепи и сети Пищевая цепь – это последовательность организмов, в которой каждый из них съедает или разлагает другой. Она представляет собой путь движущегося через живые организмы однонаправленного потока поглощенной при фотосинтезе малой части высокоэффективной солнечной энергии, поступившей на Землю. В конечном итоге эта цепь возвращается в окружающую природную среду в виде низкоэффективной тепловой энергии. По ней также движутся питательные вещества от продуцентов к консументам и далее к редуцентам, а затем обратно к продуцентам.Каждое звено пищевой цепи называют трофическим уровнем. Первый трофический уровень занимают автотрофы, иначе именуемые первичными продуцентами. Организмы второго трофического уровня называют первичными консументами, третьего – вторичными консументами и т. д. Существуют два главных типа пищевых цепей – пастбищные (или «выедания») и детритные (или «разложения»). Реальные пищевые связи намного сложнее, ибо животное может питаться организмами разных типов, входящих в одну и ту же пищевую цепь или в различные цепи, что особенно характерно для хищников (консументов) высших трофических уровней. В природе пищевые цепи переплетаются, образуют пищевые (трофические) сети

33. В пастбищных пищевых цепяхпервый трофический уровень занимают зеленые растения, второй – пастбищные животные (термин «пастбищные» охватывает все организмы, питающиеся растениями), а третий – хищники..В пастбищной трофической цепи (цепь выедания) основу составляют автотрофные организмы, затем идут потребляющие их (консументы) растительноядные животные (например, зоопланктон, питающийся фитопланктоном), потом хищники 1-го порядка (например, рыбы, потребляющие зоопланктон), хищники 2-го порядка (например, щука, питающаяся другими рыбами). Особенно длинны трофические цепи в океане, где многие виды (например, тунцы) занимают место консументов 4-го порядка.

34. В детритных трофических цепях (цепи разложения), наиболее распространённых в лесах, большая часть продукции растений не потребляется непосредственно растительноядными животными, а отмирает, подвергаясь затем разложению сапротрофными организмами и минерализации. Таким образом, детритные трофические цепи начинаются от детрита (органических останков), идут к микроорганизмам, которые им питаются, а затем к детритофагам и к их потребителям — хищникам. В водных экосистемах (особенно в эвтрофных водоёмах и на больших глубинах океана) часть продукции растений и животных также поступает в детритные трофические цепи.

На форму этой пирамиды не влияют изменения размеров и интенсивности метаболизма особей, и если учтены все источники энергии, то пирамида всегда будет иметь типичный вид с широким основанием и суживающейся верхушкой. При построении пирамиды энергии в ее основание часто добавляют прямоугольник, показывающий приток солнечной энергии. Пирамиды энергии позволяют сравнивать энергетическую значимость популяций внутри экосистемы и иллюстрировать количественные отношения в отдельных, представляющих особый интерес частях экосистем, например, в звеньях жертва-хищник или хозяин-паразит.

38. Экологическая пирамида — графические изображения соотношения междупродуцентами и консументами всех уровней (травоядных, хищников, видов, питающихся другими хищниками) в экосистеме. Эффект пирамид в виде графических моделей разработан в 1927 году Ч. Элтоном

· в единицах массы (пирамида биомасс),

· в числе особей (пирамида чисел Элтона)

· в заключенной в особях энергии (пирамида энергий).

При схематическом изображении каждый уровень показывают в виде прямоугольника, длина или площадь которого соответствует численным значениям звена пищевой цепи (пирамида Элтона), их массе или энергии. Расположенные в определенной последовательности прямоугольники создают различные по форме пирамиды.

40. Общая величина энергетических затрат организма складывается из затрат энергии в полном покое, дополнительного расхода энергии на пищеварение, всасывание, ассимиляцию, дополнительного расхода на терморегуляцию, расхода на поддержание положения тела, сопротивление току воды и т. и. затраты энергии в полном покое — основной обмен.

41.Под первичной продукцией сообщества (или первичной биологической продукцией) понимается образование биомассы (более точно — синтез пластических веществ) продуцентами без исключения энергии, затраченной на дыхание за единицу времени на единицу площади (например, в сутки на гектар).

42. Общая сумма биомассы, созданной автотрофами, определяется как валовая первичная продукция (ВПП). Примерно 20% энергии, заключенной в ней, расходуется растениями на «дыхание» (на рисунке обозначена буквой R).

43. Чистая продуктивность сообщества — скорость накопления органического вещества, не потребляемого гетеротрофами (а затем и редуцентами). Обычно вычисляется за вегетационный период либо за год. Таким образом, это часть продукции, которая не может быть переработана самой экосистемой. В более зрелых экосистемах значение чистой продуктивости сообщества стремится к нулю

44. Вторичная продуктивность сообщества — скорость накопления энергии на уровне консументов. Вторичную продукцию не подразделяют на валовую и чистую, так как консументы только потребляют энергию, усвоенную продуцентами, часть её не ассимилируется, часть идёт на дыхание, а остаток идёт в биомассу, поэтому более корректно называть её вторичной ассимиляцией.

47. Сукцессия — последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза (фитоценоза, микробного сообщества и т.д.) другим на определённом участке среды во времени.

48. Процесс сукцессии легче всего проиллюстрировать, начиная с участка голой скалы. Эта среда непригодна для жизни большинства организмов. Очевидно, что первыми ее должны заселить, неприхотливые автотрофы, обладающие к тому же эффективными механизмами расселения, обеспечивающими поступление их зачатков (диаспор) из другого местообитания. К таким организмам (их называют пионерными) относятся некоторые лишайники, водоросли и цианобактерии. Заселяя горную породу, они выделяют растворяющие ее вещества, что обеспечивает эти организмы необходимым минеральным питанием и способствует выветриванию, т. е. дальнейшему разрушению субстрата. Отмирая, первопоселенцы превращаются в MOB, скапливающееся в небольших углублениях и трещинах скал и служащее пищей для детритофагов. С поселением этих последних начинается образование почвы, содержащей питательные вещества, доступные для растений. Растения колонизируют местообитание в определенной последовательности. Сначала появляются устойчивые к широкому диапазону условий виды с распространяющимися на дальние расстояния семенами. Постепенно в ней появляются относительно требовательные к среде, но зато более долговечные и конкурентоспособные виды.

49. Первичная сукцессия– процесс развития и смены экосистем на незаселённых ранее участках земной поверхности. Широко известным примером первичной сукцессии является заселение застывшей лавы после извержения вулкана или склона после схода лавины, уничтожившей весь профиль почвы. Сейчас подобные явления редки, но каждый участок суши в какое-то время прошёл через первичную сукцессию.

50. Вторичная сукцессия– восстановление экосистемы, когда то уже существовавшей на данной территории В качестве примера вторичной сукцессии обычно приводят ельник, уничтоженный после пожара. На занимаемой им ранее территории сохранилась почва и семена. Травяное сообщество образуется уже на следующий год. Дальше возможны варианты: во влажном климате доминирует ситник, затем он сменяется малиной, она — осиной; в сухом климате преобладает вейник, он сменяется шиповником, шиповник берёзой. Под покровом осинового или берёзового леса развиваются растения ели, со временем вытесняющие лиственные породы. Восстановление темнохвойного леса происходит примерно за 100 лет.

52. Суточная динамика. В каждом биогеоценозе имеются группы организмов, активность жизни которых выпадает на разное время суток. Одни активны в ночное время, а днем скрываются в каких-либо убежищах. Другие ночью пассивны. Таким образом, наблюдаются периодические изменения в составе и соотношении отдельных популяций экосистемы. Суточную динамику проявляют не только животные, но и растения (фотосинтез невозможен в темноте; некоторые цветы раскрываются только ночью и опыляются ночными животными). Суточные ритмы прослеживаются в сообществах всех зон, от тропиков до тундр. Многолетняя динамика.Нормальное явление в жизни любой экосистемы. Она зависит от изменений по годам метеорологических (климатических) условий и других внешних факторов, действующих на сообщество. Кроме того, многолетняя периодичность может быть связана с особенностями жизненного цикла растений-эдификаторов с повторением массовых размножений животных или патогенных для растений микроорганизмов и т. д. Сезонная динамика экосистем определяется сменой времен года. Это выражается в изменении не только состояния и активности организмов отдельных видов, но и их соотношения. В первую очередь сезонная динамика затрагивает видовой состав. Неблагоприятные сезонные погодные условия заставляют многие виды мигрировать в районы с лучшими условиями существования. У видов же, остающихся зимовать в экосистеме, значительно изменяется их жизненная активность. Большинство видов деревьев и кустарников на зиму сбрасывает листву. Приостанавливается активное деление клеток образовательной ткани. Вегетативные органы однолетних растений отмирают.

53.С экологической точки зрения среда обитания (окружающая среда) – это природные тела и процессы, с которыми данный организм находится в прямых или косвенных отношениях. Среда обитания характеризуется огромным разнообразием пространственных и временных элементов, условий и явлений, которые рассматриваются в качестве экологических факторов. Таким образом,экологический фактор – это любой элемент, условие или явление окружающей среды, способные оказать прямое или косвенное влияние на живые организмы, хотя бы на протяжении одной из фаз их индивидуального развития. Экологические факторы классифицируются по нескольким критериям. Абиотические факторы–это факторы неорганической (неживой) природы. К ним относят, прежде всего, климатические (солнечный свет, температура, влажность, осадки, газовый состав и движение воздуха, атмосферное давление), гидрологические (плотность, прозрачность, температура и кислотность воды, течение, содержание минеральных и органических веществ, газовый состав), почвенные (механическая структура, минеральный и органический состав, кислотность, влажность, температура и газовый состав), топографические (высота над уровнем моря, рельеф, экспозиция и крутизна склона), огонь. К абиотическим факторам относят также физические поля (гравитационное, магнитное, электромагнитное), ионизирующую и проникающую радиацию, движение сред (акустические колебания, волны, ветер, течения, приливы), суточные и сезонные изменения в природе и другие внешние факторы периодичности или цикличности. Эти факторы могут влиять на организм непосредственно, как свет или тепло, либо косвенно, как, например, рельеф, который обусловливает действие непосредственных факторов – освещённости, увлажнения, ветра и т.п. Биотические факторы – это прямые или опосредованные воздействия других организмов, населяющих среду обитания данного организма. Все биотические факторы обусловлены внутривидовыми (внутрипопуляционными) и межвидовыми (межпопуляционными) взаимодействиями. Внутривидовые факторы – это контакты между членами семьи, группы, стада, популяции одного вида – отношения полов, размножение, уход за потомством, взаимопомощь и защита или, наоборот, возникновение внутривидовой конкуренции, отношений доминирования и подчинения, иерархии в стаде или в популяции. Межвидовые факторы – это контакты между особями и популяциями разных видов. Взаимоотношения между организмами сложнее абиотических воздействий. Выделяют следующие формы биотических отношений: конкуренция, хищничество, паразитизм, аменсализм, симбиоз, комменсализм, нейтрализм и др.

Биогеохимические циклы веществ. Резервный и обменный фонды. Различные типы циклов

Биогеохимическим циклом (БГХ-циклом) называется совокупность относительно замкнутых путей перемещения веществ через живые организмы и среду их обитания. Биогеохимические циклы называются так потому, что в их обеспечении участвуют как биологические, так и геохимические процессы.

Биогеохимические циклы можно подразделять на два типа: 1) круговорот газообразных веществ с резервным фондом в атмосфере и гидросфере (океан), 2) осадочный цикл с резервным фондом в земной коре.

Из 90 с лишним элементов, встречающихся в природе, 30– 40 необходимы для живых организмов.

Биогеохимический цикл углерода.

В чем заключается проблема парникового эффекта.

В настоящее время проблема парникового эффекта является одним из наиболее глобальных экологических вопросов, стоящих перед человечеством. Суть этого явления состоит в том, что солнечное тепло остается у поверхности нашей планеты в виде оранжерейных газов. Главной причиной парникового эффектаявляется попадание в атмосферу промышленных газов.

Сжигание топлива, автомобильные выбросы, лесные пожары, работа промышленных предприятий и повсеместная индустриализация являются причинами кислотных дождей, загрязнения воздуха, разрушения озонового слоя и его последствий, потепления климата.

С другой стороны, ряд ученых считает, что парниковый эффект всегда был присущ Земле. Но в настоящее время его масштабы приобрели угрожающие размеры вследствие смещения орбиты планеты. Последствий же парникового эффекта гораздо больше.

1. Повышенная испаряемость воды в океанах.

2. Увеличение выделения углекислого газа, метана, а также закиси азота в результате промышленной деятельности человека.

3. Быстрое таяние ледников, смена климатических зон, что приводит к уменьшению отражающей способности поверхности Земли, ледников и водоемов.

4. Разложение соединений воды и метана, которые находятся возле полюсов.

5. Замедление течений, в том числе и Гольфстрима, что может вызвать резкое похолодание в Арктике.

6. Нарушение структуры экосистемы, сокращение площади тропических лесов, исчезновение популяций многих животных, расширение среды обитания тропических микроорганизмов.

Использование инновационных подходов к организации производства поможет снизить накопление газов в атмосфере и, соответственно, влияние парникового эффекта.

ОБМЕННЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНДЫ

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ

Те м а 10

Распределение энергии — не единственное явление, обусловленное пищевыми цепями. Некоторые вещества по мере продвижения по цепи не рассеиваются, а, наоборот, накапливаются.

Известно, что из более 90 химических элементов, встречающихся в природе, 30-40 необходимы живым организмам. Некоторые элементы, такие как углерод, водород и азот, требуются в больших количествах, другие в малых или даже минимальных количествах. Какова бы ни была потребность в них, все элементы участвуют в биогеохимических круговоротах. Биогеохимический круговорот имеет вид кольца, направленного от авто-

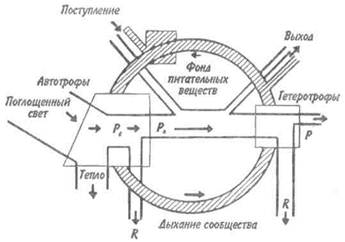

Рис. 10.1. Биогеохимический круговорот

(заштрихованное кольцо) на фоне упрощенной схемы

потока энергии (по Одуму, 1975).

Обозначения см. на рис. 9.4.

В природе элементы никогда или почти никогда не бывают распределены равномерно по всей экосистеме и находятся всюду в разной химической форме. На пути между гетеротрофами и автотрофами элементы попадают в так называемый резервный фонд. Резервный фонд — большая масса медленно движущихся веществ, в основном не связанных с организмами. В отличие от него, обменный фонд представляет собой быстрый обмен между организмами и их непосредственным окружением и имеет вид кольца.

В зависимости от природы резервного фонда выделяют два основных типа биогеохимических круговоротов: 1) круговорот газообразных веществ с резервным фондом в атмосфере или гидросфере, 2) осадочный цикл с резервным фондом в земной коре.

Резервные фонды в атмосфере и гидросфере легко доступны, поэтому такие биогеохимические круговороты относительно устойчивы. Осадочные циклы, в которых участвуют фосфор и железо, гораздо менее стабильны. Они более подвержены влиянию различного рода местных изменений, так как основная масса вещества сосредоточена в малоактивном и малоподвижном резервном фонде земной коры. Следовательно, если «спуск», т.е. поступление веществ из обменного фонда в резервный, совершается быстрее, чем «подъем», то часть обмениваемого материала выходит из круговорота.

Обменный фонд образуется за счет веществ, которые возвращаются в круговорот двумя основными путями: 1) в результате первичной экскреции животными и 2) при разложении детрита микроорганизмами. Если оба пути замыкания обменного фонда реализуются в одной экосистеме, то первый из них доминирует, например, в планктоне и других сообществах, где основной поток энергии идет через пастбищную пищевую цепь; второй путь преобладает в степях, лесах умеренной зоны и других сообществах, в которых основной поток энергии направлен через детритную пищевую цепь.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Биогеохимические циклы веществ. Резервный и обменный фонды. Различные типы циклов.

Биогеохимическим циклом (БГХ-циклом) называется совокупность относительно замкнутых путей перемещения веществ через живые организмы и среду их обитания. Биогеохимические циклы называются так потому, что в их обеспечении участвуют как биологические, так и геохимические процессы.

Биогеохимические циклы можно подразделять на два типа: 1) круговорот газообразных веществ с резервным фондом в атмосфере и гидросфере (океан), 2) осадочный цикл с резервным фондом в земной коре.

Из 90 с лишним элементов, встречающихся в природе, 30– 40 необходимы для живых организмов.

Биогеохимический цикл углерода.

Круговорот углерода. Единственным источником углерода для растений служит углекислота, входящая в состав атмосферы или находящаяся в растворенном состоянии в воде. В процессе фотосинтеза углекислота превращается в органические вещества (углеводы, белковые вещества, липиды), служащие пищей животным. Дыхание, брожение и сгорание топлива возвращает углекислоту в атмосферу.

Биогеохимические циклы. круговорот веществ в биосфере

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ.

Круговорот веществ в природе: малый и большой круговорот. Круговорот углерода, кислорода и азота. Биогеохимические циклы фосфора и серы. Круговорот воды в природе. Биогеохимические циклы. Обменный и резервный фонды. Блочная модель круговорота.

Основой динамического равновесия и устойчивости биосферы являются кругооборот веществ и превращение энергии.

Решающее значение в истории образования биосферы имело появление на Земле растений, которые в процессе фотосинтеза синтезируют органические вещества из

Процессы фотосинтеза органических веществ продолжаются сотни миллионов лет. Но поскольку Земля конечное физическое тело, то любые химические элементы также физически конечны. За миллионы лет они должны, казалось бы, оказаться исчерпанными. Однако этого не происходит. Более того, человек постоянно интенсифицирует этот процесс, повышая продуктивность созданных им экосистем.

Все вещества на нашей планете находятся в процессе биохимического кругооборота веществ. Выделяют 2 основных кругооборота большой или геологический и малый или химический.

Большой кругооборот длится миллионы лет. Он заключается в том, что горные породы подвергаются разрушению, продукты разрушения сносятся потоками воды в Мировой океан или частично возвращаются на сушу вместе с осадками. Процессы опускания материков и поднятия морского дна в течении длительного времени приводят к возвращению на сушу этих веществ. И процессы начинаются вновь.

Малый кругооборот, являясь частью большого, происходит на уровне экосистемы и заключается в том, что питательные вещества почвы, вода, углерод аккумулируются в веществе растений, расходуются на построение тела и жизненные процессы. Продукты распада почвенной микрофлоры вновь разлагаются до минеральных компонентов, доступных растениям и вновь вовлекаются в поток вещества.

Кругооборот химических веществ из неорганической среды через растения и животные обратно в неорганическую среду с использованием солнечной энергии химической реакций называется биохимическим циклом.

Содержание химических элементов в теле человека.

Микро и макро элементы.

Круговорот веществ в биосфере.

Биогеохимические циклы наиболее жизненно важных биогенных веществ

Наиболее жизненно важными можно считать вещества, из которых в основном состоят белковые молекулы. К ним относятся углерод, азот, кислород, фосфор, сера.

Биогеохимические циклы углерода, азота и кислорода наиболее совершенны. Благодаря большим атмосферным резервам, они способны к быстрой саморегуляции.

1. Круговорот углерода.

Избыточное количество СО

Фитопланктон в океане в процессе фотосинтеза поглощает СО

Углерод С из молекулы СО2 в ходе фотосинтеза включается в состав глюкозы, а затем в состав более сложных соединений, из которых построены растения. В дальнейшем они переносятся по пищевым цепям и образуют ткани всех остальных живых организмов в экосистеме и возвращаются в окружающую среду в составе СО2.

В круговороте углерода, а точнее – наиболее подвижной его формы – СО2, четко прослеживается трофическая цепь: продуценты, улавливающие углерод из атмосферы при фотосинтезе, консументы – поглощающие углерод вместе с телами продуцентов и консументов низших порядков, редуцентов – возвращающих углерод вновь в круговорот. Скорость оборота СО2 составляет порядка 300 лет (полная его замена в атмосфере).

В Мировом океане трофическая цепь: продуценты (фитопланктон) – консументы (зоопланктон, рыбы) – редуценты (микроорганизмы) – осложняется тем, что некоторая часть углерода мертвого организма, опускаясь на дно, «уходит» в осадочные породы и участвует уже не в биологическом, а в геологическом круговороте вещества.

Оставшаяся масса углерода находится в карбонатных отложениях дна океана (1,3-10

Главным резервуаром биологически связанного углерода являются леса, они содержат до 500 млрд т этого элемента, что составляет 2/3 его запаса в атмосфере. Вмешательство человека в круговорот этого элемента приводит к возрастанию содержания СО2 в атмосфере.

Рисунок 1. Круговорот углерода в биосфере.

2. Круговорот кислорода в биосфере.

Рисунок 2. Круговорот кислорода

Скорость круговорота кислорода – 2 тыс. лет, именно за это время кислород атмосферы проходит через живое вещество. Основной поставщик кислорода на Земле – зеленые растения. Ежегодно они производят на суше 53 × 109 т кислорода, в океанах – 414 × 109 т.

Главный потребитель кислорода – животные, почвенные организмы и растения, использующие его в процессе дыхания. Процесс круговорота кислорода в биосфере весьма сложен, так как он содержится в очень многих химических соединениях.

Посчитано, что на промышленные и бытовые нужды ежегодно расходуется 23% кислорода, который освобождается в процессе фотосинтеза.

Предполагается, что к 2000 г. весь продуцированный кислород будет сгорать в топках, а следовательно, необходимо значительное усиление фотосинтеза и другие радикальные меры.

Рис 3. Круговорот кислорода в природе.

Вторым по содержанию в атмосфере после азота является кислород, составляющий 20,95% ее по объему. Гораздо большее его количество находится в связанном состоянии в молекулах воды, в солях, а также в оксидах и других твердых породах земной коры, однако к этому огромному фонду кислорода экосистема не имеет непосредственного доступа. Время переноса кислорода в атмосфере составляет около 2500 лет, если пренебречь обменом кислорода между атмосферой и поверхностными водами.

Фотосинтез. 6СО2 + 6Н20 (свет, хлорофилл)= С6Н1206 + 602.

Дыхание. С6Н1206 + 602 = 6СО2 + 6Н20 + энергия.

Биогеохимический круговорот азота не менее сложен, чем углерода и кислорода, и охватывает все области биосферы. Азот входит в состав белков. Поглощение его растениями ограничено, так как они усваивают азот только в форме соединения его с водородом и кислородом. И это при этом, что запасы азота в атмосфере неисчерпаемы (78% от ее объема). Редуценты (деструкторы), а конкретно почвенные бактерии, постепенно разлагают белковые вещества отмерших организмов и превращают их в аммонийные соединения, нитраты и нитриты. Часть нитратов попадает в процессе круговорота в подземные воды и загрязняет их.

Опасность заключается также и в том, что азот в виде нитратов и нитритов усваивается растениями и может передаваться по пищевым (трофическим) цепям.

Азот возвращается в атмосферу вновь с выделенными при гниении газами. Роль бактерий в цикле азота такова, что если будет уничтожено только двенадцать их видов, участвующих в круговороте азота, жизнь на Земле прекратится. Так считают американские ученые.

Кругооборот азота несколько сложен, т. к. он включает газообразную и минеральную фазу.

Основная часть азота находится в воздухе (78%). Однако растения не могут усваивать азот непосредственно, а только в виде ионов NH4+ и NO3.

Существуют бактерии и сине-зелёные водоросли, способные превращать газообразный азот в ионы. Важнейшую роль среди азотофиксирующих организмов играют бактерии, живущие на клубеньках бобовых растений. Растения обеспечивают бактерии местообитанием и пищей (сахарами), получая от них взамен доступную форму азота. По пищевым цепям органический азот передаётся от бобовых к другим организмам экосистемы. Органические соединения азота после гибели организмов при помощи бактерий разлагаются до аммиака и нитратов (NO3 ). Нитраты частично вновь поглощаются растениями, частично восстанавливаются до N2, вновь поступающего в атмосферу.

Рисунок 4 Круговорот азота в природе

Биогеохимические циклы фосфора и серы, важнейших биогенных элементов, значительно менее совершенны, так как основная их масса содержится в резервном фонде земной коры, в «недоступном» фонде.

Круговорот серы и фосфора – типичный осадочный биогеохимический цикл. Такие циклы легко нарушаются от различного рода воздействий и часть

обмениваемого материала выходит из круговорота. Возвратиться опять в круговорот он может лишь в результате геологических процессов или путем извлечения живым веществом биофильных компонентов.

Фосфор содержится в горных породах, образовавшихся в прошлые геологические эпохи. В биогеохимический круговорот он может попасть в случае подъема этих пород из глубины земной коры на поверхность суши, в зону выветривания. Эрозионными процессами он выносится в море в виде широко известного минерала – апатита.

Общий круговорот фосфора можно разделить на две части – водную и наземную. В водных экосистемах он усваивается фитопланктоном и передается по трофической цепи вплоть до консументов третьего порядка – морских птиц Их экскременты (гуано) снова попадают в море и вступают в круговорот, либо накапливаются на берегу и смываются в море.

Из отмирающих морских животных, особенно рыб, фосфор снова попадает в море и в круговорот, но часть скелетов рыб достигает больших глубин и заключенный в них фосфор снова попадает в осадочные породы.

В наземных экосистемах фосфор извлекают растения из почв и далее он распространяется по трофической сети. Возвращается в почву после отмирания животных и растений и с их экскрементами. Теряется фосфор из почв в результате их водной эрозии. Повышенное содержание фосфора на водных путях его переноса вызывает бурное увеличение биомассы водных растений, «цветение» водоемов и их эвтрофикацию. Большая же часть фосфора уносится в море и там теряется безвозвратно.

Последнее обстоятельство может привести к истощению запасов фосфорсодержащих руд (фосфоритов, апатитов и др.). Следовательно, надо стремиться избежать этих потерь и не ожидать того времени, когда Земля вернет на сушу «потерянные отложения».

Рисунок 5. Круговорот фосфора

Сера также имеет основной резервный фонд в отложениях и почве, но в отличие от фосфора имеет резервный фонд и в атмосфере. В обменном фонде главная роль принадлежит микроорганизмам. Одни из них восстановители, другие – окислители.

В горных породах сера встречается в виде сульфидов (FeS2 и др.), в растворах – в форме иона (SO42-), в газообразной фазе в виде сероводорода (Н2S) или сернистого газа (SO2). В некоторых организмах сера накапливается в чистом виде (S2) и при их отмирании на дне морей образуются залежи самородной серы.

В морской среде сульфат-ион занимает второе место по содержанию после хлора и является основной доступной формой серы, которая восстанавливается автотрофами и включается в состав аминокислот.

Круговорот серы, хотя ее требуется организмам в небольших количествах, является ключевым в общем процессе продукции и разложения (Ю. Одум, 1986). Например, при образовании сульфидов железа, фосфор переходит в растворимую форму, доступную для организмов.

В наземных экосистемах сера возвращается в почву при отмирании растений, захватывается микроорганизмами, которые восстанавливают ее до H2S. Другие организмы и воздействие самого кислорода приводят к окислению этих продуктов. Образовавшиеся сульфаты растворяются и поглащаются растениями из поровых растворов почвы – так продолжается круговорот.

Однако круговорот серы, так же как и азота, может быть нарушен вмешательством человека. Виной тому прежде всего сжигание ископаемого топлива, а особенно угля. Сернистый газ (SO2) нарушает процессы фотосинтеза и приводит к гибели растительности.

Рисунок 6. Круговорот серы

Биогеохимические циклы легко нарушаются человеком. Так, добывая минеральные удобрения, он загрязняет воду и воздушную серу. В воду попадет фосфор, вызывая эвтрофикацию, азотистые высокотоксичные соединения и др. Иными словами, круговорот становится не циклическим, а ациклическим. Охрана природных ресурсов должна быть, в частности, направлена на то, чтобы ациклические биогеохимические процессы превратить в циклические.

Таким образом, всеобщий гомеостаз биосферы зависит от стабильности биогеохимического круговорота веществ в природе. Но являясь планетарной экосистемой, она состоит из экосистем всех уровней, поэтому первоочередное значение для ее гомеостаза имеют целостность и устойчивость природных экосистем.

Круговорот воды в природе.

Вода – необходимое вещество в составе любых живых организмов. Так же как и биогенные элементы, вода в биосфере находится в процессе постоянной циркуляции. Круговорот воды происходит по следующей схеме. Вода испаряется в атмосферу с водных поверхностей, из почвы, путем транспирации (испарения с поверхности листьев растений). Поднимаясь в атмосферу и охлаждаясь, водяной пар конденсируется, образуя атмосферную влагу, которая переносится воздушными массами и выпадает вновь на Землю в виде дождя, града или снега. Таким образом, в процессе круговорота вода может переходить из одного агрегатного состояния в другое.

Рисунок 7. Круговорот воды в природе.

На круговорот воды в природе оказывает влияние человек, что ведет к изменению климата (уничтожение лесов, уплотнение пахотных земель и т. д.). По этим причинам сток воды в океан увеличивается, количество грунтовых вод уменьшается. Поэтому вода в некоторых местах является невозобновляемым ресурсом.

Использование воды для хозяйственных целей — одно из звеньев круговорота воды в природе. Но антропогенное звено круговорота отличается от естественного тем, что в процессе испарения лишь часть использованной человеком воды возвращается в атмосферу опресненной. Другая часть (составляющая, например, при водоснабжении городов и большинства промышленных предприятий 90%) сбрасывается в реки и водоемы в виде сточных вод, загрязненных отходами производства.

Таким образом, круговорот воды в природе, совершающийся под влиянием солнечного тепла и силы тяжести, объединяет несколько геофизических процессов, происходящих в его звеньях,— это испарение, перенос влаги в атмосфере, ее конденсация и выпадение осадков, просачивание их в почву и горные породы, сток поверхностных и подземных вод.

Круговорот воды в природе представляет собой непрерываемый процесс, постоянно действующий механизм, который не остановится, пока на нашей планете есть солнечная энергия, гидросфера и атмосфера, а подстилающая поверхность разделена на океаны и континенты.

Огромные количества воды, испаряясь, изо дня в день поднимаются в верхние слои атмосферы с поверхности мирового океана. Часть этих испарений возвращается в океан в виде выпадающих над ним атмосферных осадков. Другая же часть, увлекаемая воздушными потоками, уносится на большие расстояния над землей. Сгущаясь, эти испарения превращаются в облака или туман и затем в виде дождя, снега или града выпадают на землю. Часть этой воды через реки вновь стекает в моря, часть испаряется, а оставшаяся часть, просачиваясь в землю, превращается в грунтовую воду. Но здесь не прекращается движение воды, которая в виде подземных потоков вновь возвращается в моря. Так заканчивается большой круговорот воды в. природе.

Процесс самоочищения в гидросфере связан с круговоротом воды в природе. В водоемах этот процесс обеспечивается совокупной деятельностью организмов, которые их населяют. В идеальных условиях процесс самоочищения протекает достаточно быстро, и вода восстанавливает свое первоначальное состояние. Факторы, обусловливающие самоочищение водоемов, можно разделить на три группы: физические, химические, биологические.

Биосфера ежегодно использует на формирование биомассы около I % воды, выпадающей в виде осадков. Как видно, растения играют весьма важную роль в круговороте воды в природе, поэтому так важно сохранение растительного покрова (особенно лесов) Земли для благополучия биосферы.

ОБМЕННЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНДЫ

Известно, что из более 90 химических элементов, встречающихся в природе, 30-40 необходимы живым организмам. Некоторые элементы, такие как углерод, водород и азот, требуются в больших количествах, другие в малых или даже минимальных количествах. Какова бы ни была потребность в них, все элементы участвуют в биогеохимических круговоротах. Биогеохимический круговорот имеет вид кольца, направленного от автотрофов к гетеротрофам и от них снова к автотрофам (рис. 8).

Рис. 8 Биогеохимический круговорот (заштрихованное кольцо) на фоне упрощенной схемы потока энергии (по Одуму, 1975).

В природе элементы никогда или почти никогда не бывают распределены равномерно по всей экосистеме и находятся всюду в разной химической форме. На пути между гетеротрофами и автотрофами элементы попадают в так называемый резервный фонд. Резервный фонд — большая масса медленно движущихся веществ, в основном не связанных с организмами. В отличие от него, обменный фонд представляет собой быстрый обмен между организмами и их непосредственным окружением и имеет вид кольца. В зависимости от природы резервного фонда выделяют два основных типа биогеохимических круговоротов: I) круговорот газообразных веществ с резервным фондом в атмосфере или гидросфере, 2) осадочный цикл с резервным фондом в земной коре.

Резервные фонды в атмосфере и гидросфере легко доступны, поэтому такие биогеохимические круговороты относительно устойчивы. Осадочные циклы, в которых участвуют фосфор и железо, гораздо менее стабильны. Они более подвержены влиянию различного рода местных изменений, так как основная масса вещества сосредоточена в малоактивном и малоподвижном резервном фонде земной коры. Следовательно, если «спуск», т. е. поступление веществ из обменного фонда и резервный, совершается быстрее, чем «подъем», то часть обмениваемого материала выходит из круговорота.

Обменный фонд образуется за счет веществ, которые возвращаются в круговорот двумя основными путями: 1) в результате первичной экскреции животными и при разложении детрита микроорганизмами. Если оба пути замыкания обменного фонда реализуются в одной и экосистеме, то первый из них доминирует, например, в планктоне и других сообществах, где основной поток энергии идет через пастбищную пищевую цепь; второй путь преобладает в степях, лесах умеренной зоны и других сообществах, в которых основной поток энергии направлен через детритную пищевую цепь.

БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ КРУГОВОРОТА

Существуют различные способы изображения биогеохимических круговоротов. Выбор способа зависит от особенностей биогеохимического цикла того или иного элемента. При обсуждении круговорота кислорода экологи обычно различают пути, связанные с химическим включением кислорода в органические соединения, и пути, сопряженные с передвижением воды. Круговорот воды, или гидрологический цикл, хорошо сбалансирован в масштабе земного шара и приводится в движение энергией, в основном не связанной с организмами. Особи быстро теряют воду путем испарения и выделения; за время жизни особи содержащаяся в организме вода может обновляться сотни и тысячи раз. В то же время участие организмов в обмене воды ничтожно мало — общий объем испарения и транспирации оценивается в 59-Ю18 г в год, в связи с чем при изображении биогеохимического цикла воды делают акцент на резервном, а не на обменном фонде.

При изображении биогеохимических циклов других веществ делают акцент на обмене между организмами и резервным фондом, а также на путях движения веществ внутри экосистемы. Так, круговорот углерода и кислорода обеспечивается комплементарными процессами фотосинтеза и дыхания. Азот, фосфор и сера проделывают в экосистеме более сложный путь, причем в этом им помогают микроорганизмы со специализированными метаболическими функциями.

Любую экосистему можно представить в виде ряда блоков, через которые проходят различные материалы и в которых эти материалы могут оставаться на протяжении различных периодов времени. В круговоротах минеральных веществ в экосистеме, как правило, участвуют три активных блока: живые организмы, мертвый органический детрит и доступные неорганические вещества. Два добавочных блока — косвенно доступные неорганические вещества и осаждающиеся органические вещества — связаны с круговоротами биогенных элементов в каких-то периферических участках общего цикла, однако обмен между этими блоками и остальной экосистемой замедлен по сравнению с обменом, происходящим между активными блоками.

Процессы ассимиляции и распада, благодаря которым происходят круговороты биогенных элементов в биосфере, тесно связаны с поглощением и освобождением энергии организмами. Следовательно, пути биогенных элементов параллельны потоку энергии через сообщество.

В наибольшей степени с превращениями энергии в сообществе связан круговорот углерода, так как большая чисть энергии, ассимилированной в процессе фотосинтеза, содержится в органических углеродсодержащих соединениях. В результате процессов, сопровождающихся выделением энергии, среди которых самым главным является дыхание, углерод высвобождается виде углекислого газа. Когда в организме происходит метаболизм органических соединений, содержащих азот, фосфор и серу, последние нередко удерживаются в этом организме, поскольку они необходимы для синтеза структурных белков, ферментов и других органических молекул, образующих структурные и функциональные компоненты живых тканей. А поэтому прохождение азота, фосфора и серы через каждый трофический уровень несколько замедленно по сравнению со средним временем переноса энергии.