Что такое описательная модель

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Описательная модель

Описательные модели используются для свертывания и компактного представления экспериментальных данных без изучения механизма процесса. В этом и состоит одна из задач математической статистики, определяемой иногда как наука о редукции данных. Такой подход имеет безусловные достоинства для практика. Зная эмпирические закономерности, имея формулу, описывающую, например, изменение элюирующей силы при варьировании состава подвижной фазы, изотерму или изобару того или иного свойства, легко найти нужное решение, подставив в формулу соответствующее значение независимой переменной величины. [1]

Описательные модели позволяют представить систему управления качеством во всех подробностях и в этом их большое преимущество. В то же время на их основе очень трудно наглядно представить общую структуру, увидеть основные элементы, схему прямых и обратных связей между ними. Такого рода затруднения остро ощущаются при проектировании систем качества, их внедрении и сертификации. [2]

Описательные модели предназначены для статистической обработки экспериментальных данных и могут не соответствовать механизму процесса, который эти экспериментальные данные порождает. Сильная сторона описательных моделей в том и заключается, что их можно использовать для управления процессом, не зная физической сути самого процесса. Однако, поскольку эти модели не дают представления о внутреннем механизме изучаемого явления, то, как правило, они верны лишь в тех пределах, в которых получены экспериментальные данные. [3]

Весьма характерной описательной моделью являются уже упоминавшиеся Рекомендации по разработке на предприятиях комплексных систем управления качеством продукции на базе стандартизации 1974 года, где содержится достаточно подробное словесное описание модели КС УКП. К этой группе моделей относятся и стандарты ИСО серии 9000, впервые опубликованные Международной организацией по стандартизации ( ИСО) в 1987 году. [4]

Эта описательная модель важна для оценки познавательных процессов, в том числе процесса обучения. Модель показывает, в каких направлениях последовательно организуется процесс мышления. [5]

В описательных моделях отсутствует формальный механизм синтеза управляющих параметров, моделирующий процессы управления в СОИС. [6]

В описательных моделях подбор с измеренными данными осуществляется путем изменения цифровых величин моделируемых параметров либо самой структуры модели. Структура модели, как правило, слабо соответствует структуре организма. Преимущество описательного подхода заключается в том, что делается мало предположений и не требуются дополнительные данные. [7]

Переход от описательной модели операции к математической модели, сбор и анализ требуемой информации являются завершением первого и началом второго этапа исследования операций. [8]

Попробуем с помощью описательной модели охарактеризовать производственные возможности какой-либо страны. [10]

Физическая или натурная модели, построенные на основе общей описательной модели после проведения соответствующих экспериментов, дадут окончательное решение, так же как и после исследования на математической модели ( 5), но без математического решения. [15]

Описательное моделирование

Описательные модели (дескриптивные, познавательные) предназначены для описания свойств или поведения реальных (существующих) объектов. Они являются формой представления знаний о действительности.

Примеры. План города, отчет о деятельности фирмы, психологическая характеристика личности.

Можно назвать следующие цели описательного моделирования зависимости от решаемых задач:

• изучение объекта (научные исследования) — наиболее полно и точно отразить свойства объекта:

• управление — наиболее точно отразить свойства объекта в рабочем диапазоне изменения его параметров;

• обучение — отразить в модели изучаемые свойства объекта.

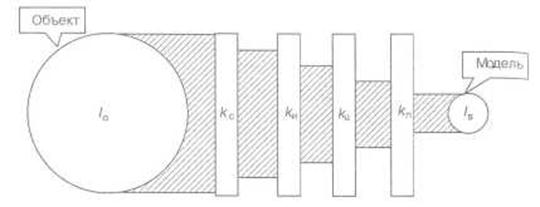

Построение описательной модели происходит по следующей схеме: наблюдение, кодирование, фиксация (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Последовательность построения описательной модели

Модель объекта можно построить, только наблюдая за ним. То, что мы наблюдаем, необходимо закодировать либо с помощью слов, либо символов, в частности, математических, либо графических образов, либо в виде физических предметов, процессов или явлений. И наконец, закодированные результаты наблюдения надо зафиксировать в виде модели.

Отражение свойств объекта в модели не является полным в силу разных причин: особенностей восприятия, наличия и точности измерительных приборов, потребности и, наконец, психического состояния субъекта. Если обозначить полную информацию об объекте через I0, а воспринимаемую информацию — Iв, то отражение математически можно сформулировать следующим образом:

Где Ів

|

Рис. 2.2. Фильтрация информации об объекте

где kc — информационная проницаемость среды — свойство среды по передаче информации от объекта к субъекту (0

kc — коэффициент измерительной способности (вооруженности) субъекта — способность субъекта воспринимать (измерять) информацию (0

kц — целевая избирательность субъекта — связана с потребностью в конкретных свойствах объекта (0

На основании воспринимаемой информации об объекте IB и формируется его образ, называемый моделью.

В заключение хотелось бы заметить, что для моделирования свойственны некоторые парадоксы [10]. Поскольку к моделированию мы прибегаем из-за сложности изучаемого объекта, то модель заведомо проще оригинала. Целевая избирательность отсекает несущественные, на наш взгляд (!), качества объекта. Однако в процессе исследования никогда нет 100%-ной уверенности в том, что несущественные качества действительно являются несущественными с точки зрения конкретной исследовательской задачи, поэтому есть угроза «с водой выплеснуть ребенка».

Другой парадокс, который можно назвать парадоксом «одноразовой посуды», связан с тем, что каждая модель создается под определенную исследователъскую задачу и не всегда применима к решению других, какой бы привлекательной модель ни была. Распространенный в науке перенос моделей с одной задачи на другую далеко не всегда оправдан и обоснован.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

wiki.vspu.ru

портал образовательных ресурсов

Информационные модели

Информационная модель — модель объекта, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путём подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта. Информационные модели нельзя потрогать или увидеть, они не имеют материального воплощения, потому что строятся только на информации. Информационная модель — совокупность информации, характеризующая существенные свойства и состояния объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром.

Компьютерная информационная модель описывается совокупностью переменных, представленных абстрактными типами данных и сконструированных в соответствии с требованиями некоторой компьютерной среды, обусловленными ее (среды) средствами обработки информационной модели.

На основе предложенного определения, установлены признаки классификации информационных моделей: по количеству значений переменных (статистические и динамические); по способу описания переменных (натурные и знаковые: формализованные и неформализованные); по способу конструирования переменных: графические, идео-графические, графовые (гипертекстовые, сетевые, иерархические), текстовые, табличные, алгоритмические.

Описательное моделирование

Исследование операций

Внаше время наука уделяет все большее внимание вопросам организации и управления. Быстрое развитие и усложнение техники, расширение масштабов проводимых мероприятий и спектра их возможных последствий, внедрение автоматизированных систем управления во все области практики — все это приводит к необходимости анализа и организации сложных процессов. От науки требуются рекомендации по оптимальному (наилучшему) управлению такими процессами. Прошли времена, когда правильное, эффективное управление находилось организаторами «на ощупь», методом «проб и ошибок». Сегодня для выработки такого управления требуется научный подход — слишком велики потери, связанные с ошибками.

Потребности практики вызвали к жизни специальные научные методы, которые удобно объединять под названием «исследование операций». Под этим термином мы будем понимать применение математических, количественных методов для обоснования решений целенаправленной человеческой деятельности.

Исследование операций (ИО) (англ. Operations Research (OR)) — дисциплина, занимающаяся разработкой и применением методов нахождения оптимальных решений на основе математического моделирования, статистического моделирования и различных эвристических подходов в различных областях человеческой деятельности. Иногда используется название математические методы исследования операций.

Поясним, что понимается под «решением». Пусть предпринимается какое-то мероприятие, направленное к достижению определенной цели. У лица (или группы лиц), организующего мероприятие, всегда имеется какая-то свобода выбора: оно может организовать его тем или другим способом, например, выбрать образцы техники, которые будут применены, так или иначе распределить имеющиеся средства и т. д.

«Решение» это есть какой-то выбор из ряда возможностей, имеющихся у организатора. Решения бывают плохими и хорошими, продуманными и скороспелыми, обоснованными и произвольными.

Принимая какие-либо решения, мы не занимаемся «исследованием операций». Исследование операций начинается тогда, когда для обоснования решений применяется математический аппарат.

Например, организуется работа общественного транспорта в новом городе с сетью предприятий, жилыми массивами и т. д. Необходимо принять ряд решений: по каким маршрутам и какие транспортные средства направить. В каких пунктах сделать остановки? Как изменять частоту следования машин в зависимости от времени суток? и т. д. Эти решения — сложные, а главное, от них очень многое зависит. Неправильный выбор решений может отразиться на деловой жизни целого города.

Конечно, и в этом случае при выборе решения можно действовать интуитивно, опираясь на опыт и здравый смысл (так оно нередко и делается). Но гораздо разумнее будут решения, если они подкреплены математическими расчетами. Эти предварительные расчеты помогут избежать длительного и дорогостоящего поиска нужного решения «на ощупь».

Чем сложнее, планируемое мероприятие, тем важнее становятся научные методы, позволяющие заранее оценить последствия каждого решения. Расчетами, облегчающими людям принятие решений, и занимается исследование операций.

Чтобы познакомиться со спецификой этой науки, рассмотрим ряд типичных для нее задач. Эти задачи, намеренно взятые из самых разных областей практики, несмотря на некоторую упрощенность постановки, дают все же понятие о том, каков предмет и каковы цели исследования операций.

2. Постройка магистрали. Сооружается участок железнодорожной магистрали. В нашем распоряжении — определенное количество средств: людей строительных машин, ремонтных мастерских, грузовых автомобилей и т. д. Требуется назначить очередность работ, распределить машины и людей по участкам пути, обеспечить ремонтные работы так, чтобы оно было завершено в минимально возможный срок.

3. Продажа сезонных товаров. Для реализации определенной массы сезонных товаров создается сеть временных торговых точек. Требуется выбрать разумным образом: число точек, их размещение, товарные запасы и количество персонала па каждой из них так, чтобы обеспечить максимальную экономическую эффективность распродажи.

4. Противолодочный рейд. Известно, что в некотором районе морского театра военных действий находится подводная лодка противника. Группа самолетов противолодочной обороны получила задание: разыскать, обнаружить и уничтожить лодку. Требуется рационально организовать операцию (рейд): выбрать маршруты самолетов, высоту полета, способ атаки так, чтобы с максимальной уверенностью обеспечить выполнение боевого задания.

5. Медицинское обследование. Известно, что в каком-то районе обнаружены случаи опасного заболевания. С целью выявления заболевших (или носителей инфекции) организуется медицинское обследование жителей района. На это выделены материальные средства, оборудование, медицинский персонал. Требуется разработать такой план обследования (число медпунктов, их размещение, последовательность осмотров специалистами, виды анализов и т. д.), который позволит выявить, по возможности, максимальный процент заболевших и носителей инфекции.

Число примеров легко было бы умножить, но и приведенных достаточно, чтобы представить себе характерные особенности задач исследования операций. Хотя примеры относятся к самым различным областям, в них легко просматриваются общие черты. В каждом из них речь идет о каком-то мероприятии, преследующем определенную цель. Заданы некоторые условия, характеризующие обстановку (в частности, средства, которыми мы можем распоряжаться). В рамках этих условий требуется принять такое решение, чтобы задуманное мероприятие было в каком-то смысле наиболее выгодным.

В соответствии с этими общими чертами вырабатываются и общие приемы решения подобных задач, составляющие методологическую схему и аппарат исследования операций.

2. Основные понятия и принципы исследования операций

Операцией называется всякое мероприятие (система действий), объединенное единым замыслом и направленное к достижению какой-то цели (все мероприятия, рассмотренные в пунктах 1— 5, являются «операциями»).

Операция есть всегда управляемое мероприятие, т. е. от нас зависит, каким способом выбрать некоторые параметры, характеризующие ее организацию. «Организация» здесь понимается в широком смысле слова, включая набор технических средств, применяемых в операции.

Всякий определенный выбор зависящих от нас параметров называется решением или планом. Решения могут быть удачными и неудачными, разумными и неразумными. Оптимальными называются решения, по тем или другим признакам предпочтительные перед другими.

Цель исследования операций — предварительное количественное обоснование оптимальных решений.

Иногда (относительно редко) в результате исследования удается указать одно-единственное строго оптимальное решение, гораздо чаще — выделить область практически равноценных оптимальных (разумных) решений, в пределах которой может быть сделан окончательный выбор.

Заметим, что само принятие решения выходит за рамки исследования операций и относится к компетенции ответственного лица, чаще — группы лиц, которым предоставлено право окончательного выбора и на которых возложена ответственность за этот выбор. Делая выбор, они могут учитывать, наряду с рекомендациями, вытекающими из математического расчета, еще ряд соображений (количественного и качественного характера), которые этим расчетом не были учтены.

Параметры, совокупность которых образует решение, называются элементами решения. В качестве элементов решения могут фигурировать различные числа, векторы, функции, физические признаки и т. д.

Кроме элементов решения, которыми мы, в каких-то пределах, можем распоряжаться, в любой задаче исследования операций имеются еще и заданные условия, которые фиксированы с самого начала и нарушены быть не могут (например, грузоподъемность машины; размер планового задания; весовые характеристики оборудования и т. п.). В частности, к таким условиям относятся средства (материальные, технические, людские), которыми мы вправе распоряжаться, и иные ограничения, налагаемые на решение. В своей совокупности они формируют так называемое «множество возможных решений».

Обозначим это множество одной буквой X. Речь идет о том, чтобы в множестве возможных решений X выделить те решения, которые с той или другой точки зрения эффективнее (удачнее, предпочтительнее) других.

Чтобы сравнивать между собой по эффективности разные решения, нужно иметь какой-то количественный критерий, так называемый показатель эффективности (его часто называют «целевой функцией»). Этот показатель выбирается так, чтобы он отражал целевую направленность операции. «Лучшим» будет считаться то решение, которое в максимальной степени способствует достижению поставленной цели.

Чтобы выбрать показатель эффективности W, нужно спросить себя: чего мы хотим, к чему стремимся, предпринимая операцию? Выбирая решение, мы, естественно, предпочтем такое, которое обращает показатель эффективности W в максимум (или же в минимум). Например, доход от операции хотелось бы обратить в максимум; если же показателем эффективности являются затраты, их желательно обратить в минимум. Если показатель эффективности желательно максимизировать, мы это будем записывать в виде W ® max, а если минимизировать — W ® min.

Для иллюстрации принципов выбора показателя эффективности вернемся опять к примерам 1— 5, выберем для каждого из них естественный показатель эффективности и укажем, требуется его максимизировать или минимизировать.

1. План снабжения предприятий. Задача операции — обеспечить снабжение сырьем при минимальных расходах на перевозки. Показатель эффективности R — суммарные расходы на перевозки сырья за единицу времени, например, месяц (R ® min).

2. Постройка магистрали. Требуется так спланировать строительство, чтобы закончить его как можно скорее. Естественным показателем эффективности было бы время завершения стройки, если бы оно не было связано со случайными факторами (отказы техники, задержки в выполнении отдельных работ). Поэтому в качестве показателя эффективности можно выбрать среднее ожидаемое время Т окончания стройки.

3. Продажа сезонных товаров. В качестве показателя эффективности можно взять среднюю ожидаемую прибыль от реализации товаров за сезон.

4. Противолодочный рейд. Так как рейд имеет вполне определенную цель — уничтожение лодки, то в качестве показателя эффективности следует выбрать вероятность того, что лодка будет уничтожена.

5. Медицинское обследование. В качестве показателя эффективности можно выбрать средний процент (долю) Q больных и носителей инфекции, которых удалось выявить.

3. Понятие модели и моделирования

Исследуя объекты окружающего мира, мы вынуждены как-то отображать результаты исследования для того, чтобы, с одной стороны, представить их в виде, удобном для анализа, а с другой для их хранения и передачи в пространстве или времени. Проектируя, создавая что-то новое, мы первоначально формируем некоторый образ этого нового. Управляя чем-либо, мы, как правило, пытаемся анализировать, к каким последствиям приведет управление. Перечисленные задачи требуют фиксации (представления) информации об объекте в виде некоторого образа (словесного, графического и т. п.).

В связи с этим в познавательной и практической деятельности человека большую, если не ведущую, роль играют модели и моделирование. Особенно незаменимо моделирование при работе со сложными объектами (в частности, экономическими). Все это делает моделирование важнейшим инструментом системного анализа.

Модель в широком понимании — это образ (в том числе условный или мысленный) какого-либо объекта или системы объектов, используемый при определенных условиях в качестве их «заместителя» или «представителя». Другими словами, модель — это упрощенное подобие объекта, которое воспроизводит интересующие нас свойства и характеристики объекта-оригинала или объекта проектирования.

Моделирование связано с выяснением или воспроизведением свойств какого-либо реального или создаваемого объекта, процесса или явления с помощью другого объекта, процесса или явления. Моделирование — это построение, совершенствование, изучение и применение моделей реально существующих или проектируемых объектов (процессов и явлений).

Почему мы прибегаем к использованию моделей вместо попыток «прямого взаимодействия с реальным миром»? Можно назвать три основные причины.

Первая причина — сложность реальных объектов. Число факторов, которые относятся к решаемой проблеме, выходит за пределы человеческих возможностей. Поэтому одним из выходов (а часто единственным) в сложившейся ситуации является упрощение ситуации с помощью моделей, в результате чего уменьшается разнообразие этих факторов до уровня восприимчивости специалиста.

Вторая причина — необходимость проведения экспериментов. На практике встречается много ситуаций, когда экспериментальное исследование объектов ограничено высокой стоимостью или вовсе невозможно (опасно, вредно, ограниченность науки и техники на современном этапе).

Третья причина — необходимость прогнозирования. Важное достоинство моделей состоит в том, что они позволяют «заглянуть в будущее», дать прогноз развития ситуации и определить возможные последствия принимаемых решений.

Среди других причин можно назвать следующие:

• исследуемый объект либо очень велик (модель Солнечной системы), либо очень мал (модель атома);

• процесс протекает очень быстро (модель двигателя внутреннего сгорания) или очень медленно (геологические модели);

• исследование объекта может привести к его разрушению (модель самолета, автомобиля).

Цели моделирования

Человек в своей деятельности обычно вынужден решать две задачи — экспертную и конструктивную.

В экспертной задаче на основании имеющейся информации описывается прошлое, настоящее и предсказывается будущее. Суть конструктивной задачи заключается в том, чтобы создать нечто с заданными свойствами. Для решения экспертных задач применяют так называемые описательные модели, а для решения конструктивных — нормативные.

Описательное моделирование

Описательные модели (дескриптивные, познавательные) предназначены для описания свойств или поведения реальных (существующих) объектов. Они являются формой представления знаний о действительности.

Примеры. План города, отчет о деятельности фирмы, психологическая характеристика личности.

Можно назвать следующие цели описательного моделирования в зависимости от решаемых задач:

• изучение объекта (научные исследования) — наиболее полно и точно отразить свойства объекта;

• управление — наиболее точно отразить свойства объекта в рабочем диапазоне изменения его параметров;

• прогнозирование — построить модель, способную наиболее точно прогнозировать поведение объекта в будущем;

Построение описательной модели происходит по следующей схеме:

Рис. 1. Последовательность построения описательной модели

Модель объекта можно построить, только наблюдая за ним. То, что мы наблюдаем, необходимо закодировать либо с помощью слов, либо символов, в частности, математических, либо графических образов, либо в виде физических предметов, процессов или явлений. Наконец, закодированные результаты наблюдения надо зафиксировать в виде модели.

Отражение свойств объекта в модели не является полным в силу разных причин: особенностей восприятия, наличия и точности измерительных приборов, потребности и, наконец, психического состояния субъекта.

Если обозначить полную информацию об объекте через Io, а воспринимаемую информацию — Iв, то отражение математически можно сформулировать следующим образом:

Рис. 2. Фильтрация информации об объекте.

где kс – информационная проницаемость среды – свойство среды по передаче информации от объекта к субъекту (0 ≤ kс ≤ 1);

kи – коэффициент измерительной способности (вооруженности) субъекта – способность субъекта воспринимать (измерять) информацию (0