Что такое оппозиция и инкрустация клеточной оболочки

Что такое оппозиция и инкрустация клеточной оболочки

фЕНБ: пВПМПЮЛБ ТБУФЙФЕМШОПК ЛМЕФЛЙ

нБФЕТЙБМЩ. мЙУФШС БУРЙДЙУФТЩ ЫЙТПЛПМЙУФОПК (Aspidistra elatior), БМПЬ (Aloe vera), УПЮОБС ЮЕЫХС МХЛБ ТЕРЮБФПЗП (Allium cepa), УФЕВЕМШ ИЧПЭБ МХЗПЧПЗП (Equisetum pratense), РМПД ЗТХЫЙ (Pyrus communis); ЛХУПЮЛЙ РТПВЛЙ, МХЮЙОБ, ЧБФБ, РПМПУЛЙ ЗБЪЕФОПК Й ЖЙМШФТПЧБМШОПК ВХНБЗЙ; РПУФПСООЩЕ НЙЛТПРТЕРБТБФЩ: «тБДЙБМШОЩК УТЕЪ ДТЕЧЕУЙОЩ УПУОЩ (Pinus sylvestris)», «фБОЗЕОФБМШОЩК УТЕЪ ДТЕЧЕУЙОЩ УПУОЩ (Pinus sylvestris)»; ИМПТ-ГЙОЛ-КПД, УХДБО- III, УЕТОПЛЙУМЩК БОЙМЙО, ЛХУПЮЛЙ УМАДЩ.

иБТБЛФЕТОЩН РТЙЪОБЛПН, ПФМЙЮБАЭЙН ЛМЕФЛЙ ТБУФЕОЙК ПФ ЛМЕФПЛ ЦЙЧПФОЩИ, СЧМСЕФУС ОБМЙЮЙЕ РТПЮОПК ПВПМПЮЛЙ. лМЕФПЮОБС ПВПМПЮЛБ СЧМСЕФУС РТПЙЪЧПДОЩН РТПФПРМБУФБ, ФБЛ ЛБЛ ПВТБЪХЕФУС ЙЪ УЕЛТЕФБ БРРБТБФБ зПМШДЦЙ РТЙ ХЮБУФЙЙ ЖЕТНЕОФПЧ ОБ РМБЪНБМЕННЕ.

лМЕФПЮОБС ПВПМПЮЛБ Ч ЪОБЮЙФЕМШОПК УФЕРЕОЙ ПРТЕДЕМСЕФ ЖПТНХ ЛМЕФПЛ Й ФЕЛУФХТХ ФЛБОЕК. пОБ ЧЩРПМОСЕФ ПРПТОХА Й ЪБЭЙФОХА ЖХОЛГЙЙ. еК РТЙОБДМЕЦЙФ ЧБЦОБС ТПМШ Ч ФБЛЙИ РТПГЕУУБИ ЦЙЪОЕДЕСФЕМШОПУФЙ ЛБЛ РПЗМПЭЕОЙЕ, РЕТЕДЧЙЦЕОЙЕ ЧЕЭЕУФЧ, ФТБОУРЙТБГЙС Й ЧЩДЕМЕОЙЕ УЕЛТЕФПЧ.

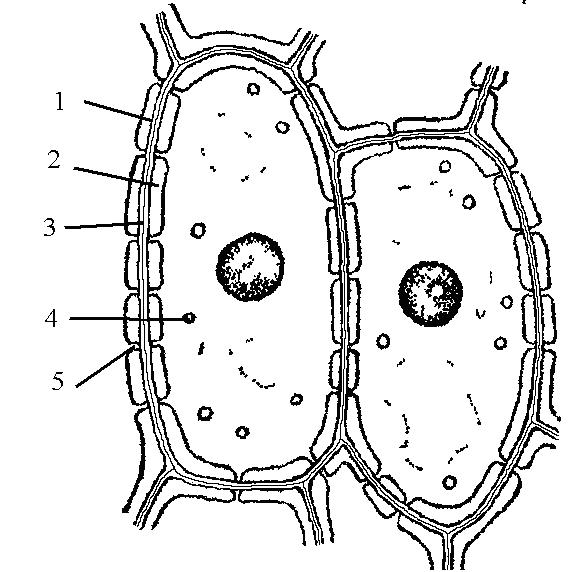

лБЦДБС ЛМЕФЛБ, ЧИПДСЭБС Ч УПУФБЧ ЛБЛПК-МЙВП ФЛБОЙ, ЙНЕЕФ УЧПА УПВУФЧЕООХА ПВПМПЮЛХ. ч ТБУФЙФЕМШОПК ПВПМПЮЛЕ ТБЪМЙЮБАФ ФТЙ ЮБУФЙ (ТЙУ. 11):

чФПТЙЮОБС ПВПМПЮЛБ ЧПЪОЙЛБЕФ ЧУМЕД ЪБ РЕТЧЙЮОПК Й ОБЛМБДЩЧБЕФУС ОБ ОЕЕ ЙЪОХФТЙ, Ф. Е. УП УФПТПОЩ РПМПУФЙ ЛМЕФЛЙ. пОБ УПУФПЙФ, Ч ПУОПЧОПН, ЙЪ ГЕММАМПЪЩ ЙМЙ ТБЪМЙЮОЩИ УНЕУЕК ГЕММАМПЪЩ Й ЗЕНЙГЕММАМПЪЩ, МЙЗОЙОБ, УХВЕТЙОБ Й ДТХЗЙИ ЧЕЭЕУФЧ. лМЕФЛЙ, ЙНЕАЭЙЕ ЧФПТЙЮОЩЕ ПВПМПЮЛЙ, Ч ЪТЕМПН УПУФПСОЙЙ ЮБУФП МЙЫЕОЩ РТПФПРМБУФПЧ.

нЕЦЛМЕФОПЕ ЧЕЭЕУФЧП (УТЕДЙООБС РМБУФЙОЛБ) ОБИПДЙФУС НЕЦДХ РЕТЧЙЮОЩНЙ ПВПМПЮЛБНЙ ДЧХИ УНЕЦОЩИ ЛМЕФПЛ Й УПУФПЙФ, ЗМБЧОЩН ПВТБЪПН, ЙЪ РЕЛФЙОПЧЩИ ЧЕЭЕУФЧ.

ч УФЕОЛБИ РЕТЧЙЮОПК ПВПМПЮЛЙ ЧПЪОЙЛБАФ ХЮБУФЛЙ Ч ЧЙДЕ НОПЗПЮЙУМЕООЩИ ХЗМХВМЕОЙК, ОБЪЩЧБЕНЩИ РЕТЧЙЮОЩНЙ РПТПЧЩНЙ РПМСНЙ.

рПТЩ Ч ФЕМЕ НОПЗПЛМЕФПЮОПЗП ЧЩУЫЕЗП ТБУФЕОЙС СЧМСАФУС УЧПЕПВТБЪОЩНЙ РТЙУРПУПВМЕОЙСНЙ, ПВМЕЗЮБАЭЙНЙ ПВНЕО ЧЕЭЕУФЧ НЕЦДХ ЛМЕФЛБНЙ, Й РТЕДУФБЧМСАФ УПВПК ХЗМХВМЕОЙС Ч ЛМЕФПЮОПК ПВПМПЮЛЕ, ОБД ЛПФПТЩНЙ ОЕ ЖПТНЙТХЕФУС ЧФПТЙЮОБС ПВПМПЮЛБ.

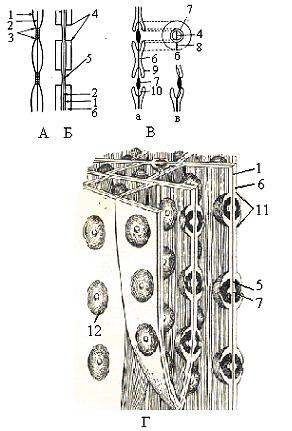

рП ЖПТНЕ РПТПЧПЗП ЛБОБМБ ТБЪМЙЮБАФ ДЧБ ФЙРБ РПТ: РТПУФЩЕ Й ПЛБКНМЕООЩЕ (ТЙУ. 12, в-ч). х РТПУФЩИ РПТ ДЙБНЕФТ РПТПЧПЗП ЛБОБМБ РТЙВМЙЪЙФЕМШОП ПДЙОБЛПЧ ОБ ЧУЕН РТПФСЦЕОЙЙ ПФ РПМПУФЙ ЛМЕФЛЙ ДП РЕТЧЙЮОПК ПВПМПЮЛЙ, Б ЛБОБМ ЙНЕЕФ ЖПТНХ ГЙМЙОДТБ. х ПЛБКНМЕООЩИ РПТ РПТПЧЩК ЛБОБМ ТЕЪЛП УХЦЙЧБЕФУС Ч РТПГЕУУЕ ПФМПЦЕОЙС ЧФПТЙЮОПК ПВПМПЮЛЙ, РПЬФПНХ ЧОХФТЕООЕЕ ПФЧЕТУФЙЕ РПТЩ, ЧИПДСЭЕЕ Ч РПМПУФШ ЛМЕФЛЙ, ЗПТБЪДП ХЦЕ, ЮЕН ОБТХЦОПЕ, ХРЙТБАЭЕЕУС Ч РЕТЧЙЮОХА ПВПМПЮЛХ.

рПТЩ Ч ДЧХИ УНЕЦОЩИ ЛМЕФЛБИ, ЛБЛ РТБЧЙМП, ЧПЪОЙЛБАФ ДТХЗ РТПФЙЧ ДТХЗБ. ч ТЕЪХМШФБФЕ, ЬФЙ ПВЭЙЕ РПТЩ ЙНЕАФ ЧЙД ПДОПЗП ЛБОБМБ, ТБЪДЕМЕООПЗП ФПОЛПК РЕТЕЗПТПДЛПК ЙЪ УТЕДЙООПК РМБУФЙОЛЙ Й РЕТЧЙЮОПК ПВПМПЮЛЙ. уПЧПЛХРОПУФШ РПТ УНЕЦОЩИ ПВПМПЮЕЛ УПУЕДОЙИ ЛМЕФПЛ ОПУЙФ ОБЪЧБОЙЕ РБТЩ РПТ Й ЖХОЛГЙПОЙТХЕФ ЛБЛ ПДОП ГЕМПЕ. рПТЩ ПВЩЮОП УПДЕТЦБФ ФПОЮБКЫЙЕ ПФЧЕТУФЙС. ьФЙ ПФЧЕТУФЙС ЪБРПМОЕОЩ ФСЦБНЙ ГЙФПРМБЪНЩ Ч ЧЙДЕ ОЙФЕК, ЛПФПТЩЕ ОЕРПУТЕДУФЧЕООП УЧСЪЩЧБАФ РТПФПРМБУФЩ ЛМЕФПЛ, ЗТБОЙЮБЭЙИ ДТХЗ У ДТХЗПН. ьФЙ ФСЦЙ ГЙФПРМБЪНЩ ОБЪЩЧБАФУС РМБЪНПДЕУНБНЙ (ТЙУ. 12, б).

нОПЗЙЕ ЛМЕФЛЙ УПИТБОСАФ ГЕММАМПЪОЩЕ ПВПМПЮЛЙ ДП ЛПОГБ УЧПЕК ЦЙЪОЙ. пДОБЛП ПЮЕОШ ЮБУФП, Ч РТПГЕУУЕ ТБЪЧЙФЙС ЛМЕФЛЙ, ЕЕ ПВПМПЮЛБ РТЙПВТЕФБЕФ ОПЧЩЕ ИЙНЙЮЕУЛЙЕ Й ЖЙЪЙЮЕУЛЙЕ УЧПКУФЧБ Ч ТЕЪХМШФБФЕ ПФМПЦЕОЙС ОПЧЩИ УМПЕЧ ПВПМПЮЛЙ ЙЪ ДТХЗПЗП ЧЕЭЕУФЧБ. ч ТЕЪХМШФБФЕ ЬФПЗП РТПЙУИПДЙФ ПДТЕЧЕУОЕОЙЕ (МЙЗОЙЖЙЛБГЙС), ПРТПВЛПЧЕОЙЕ (УХВЕТЙОЙЪБГЙС), ЛХФЙОЙЪБГЙС ЙМЙ НЙОЕТБМЙЪБГЙС ЛМЕФПЮОПК ПВПМПЮЛЙ.

пДТЕЧЕУОЕОЙЕ ПВПМПЮЛЙ ЪБЛМАЮБЕФУС Ч ПФМПЦЕОЙЙ МЙЗОЙОБ. пО ХЧЕМЙЮЙЧБЕФ ЦЕУФЛПУФШ ПВПМПЮЛЙ Й ПВЩЮОП ПФЛМБДЩЧБЕФУС Ч ЛМЕФЛБИ, ЧЩРПМОСАЭЙИ ПРПТОХА Й НЕИБОЙЮЕУЛХА ЖХОЛГЙЙ.

нЙОЕТБМЙЪБГЙС ЬФП РТПГЕУУ ЧОЕДТЕОЙС Ч ПВПМПЮЛХ НЙОЕТБМШОЩИ ЧЕЭЕУФЧ (ЛТЕНОЕЪЕН, ХЗМЕЛЙУМЩК ЛБМШГЙК). пФМПЦЕОЙЕ ЛТЕНОЕЪЕНБ ОБЙВПМЕЕ ИБТБЛФЕТОП ДМС ЛМЕФПЛ ЬРЙДЕТНЩ Й ЧПМПУЛПЧ ИЧПЭЕК, ЪМБЛПЧ Й ПУПЛ.

ъБДБОЙЕ 1. рТЙЗПФПЧЙФШ НЙЛТПРТЕРБТБФ ЙЪ ЬРЙДЕТНЩ ЧЕТИОЕК УФПТПОЩ МЙУФБ БУРЙДЙУФТЩ ЫЙТПЛПМЙУФОПК (Aspidistra elatior) Ч ЛБРМЕ ТБУФЧПТБ ИМПТ-ГЙОЛ-КПДБ. тБУУНПФТЕФШ РПД НЙЛТПУЛПРПН Й ЪБТЙУПЧБФШ УФТПЕОЙЕ ЛМЕФПЮОПК ПВПМПЮЛЙ (ТЙУ. 11).

тЙУ. 11. уФТПЕОЙЕ ЛМЕФПЮОПК ПВПМПЮЛЙ ЬРЙДЕТНЩ МЙУФБ БУРЙДЙУФТЩ ЫЙТПЛПМЙУФОПК (Aspidistra elatior):

ъБДБОЙЕ 2. тБУУНПФТЕФШ РПУФПСООЩЕ НЙЛТПРТЕРБТБФЩ ТБДЙБМШОПЗП Й ФБОЗЕОФБМШОПЗП УТЕЪПЧ ДТЕЧЕУЙОЩ УПУОЩ ПВЩЛОПЧЕООПК (Pinus sylvestris). рТЙ ВПМШЫПН ХЧЕМЙЮЕОЙЙ ОБ ПВПМПЮЛБИ ФТБИЕЙД ОБКФЙ ПЛБКНМЕООЩЕ РПТЩ (ТЙУ. 12, з). уТБЧОЙФШ ПЛБКНМЕООЩЕ РПТЩ ФТБИЕЙД УПУОЩ У РТПУФЩНЙ РПТБНЙ ЛМЕФПЛ ЬРЙДЕТНЩ БУРЙДЙУФТЩ. ъБТЙУПЧБФШ РТПУФЩЕ Й ПЛБКНМЕООЩЕ РПТЩ (ТЙУ. 12, в-ч).

тЙУ. 12. уИЕНБ УФТПЕОЙС РПТ:

ъБФЕН ТБУУНПФТЕФШ РТЙ ВПМШЫПН ХЧЕМЙЮЕОЙЙ ТБДЙБМШОЩК УТЕЪ. оБ ЬФПН УТЕЪЕ ПЛБКНМЕООЩЕ РПТЩ ЧЙДОЩ Ч РМБОЕ (ЧЙД УЧЕТИХ) Ч ЧЙДЕ ДЧХИ ЛПОГЕОФТЙЮЕУЛЙИ ПЛТХЦОПУФЕК, УППФЧЕФУФЧХАЭЙИ ОБЙВПМШЫЕНХ Й ОБЙНЕОШЫЕНХ ДЙБНЕФТБН РПТПЧПЗП ЛБОБМБ (ТЙУ. 12, з ).

уДЕМБФШ УИЕНБФЙЮОЩК ТЙУХОПЛ РТПУФЩИ Й ПЛБКНМЕООЩИ РПТ, ПВПЪОБЮЙЧ РЕТЧЙЮОХА ПВПМПЮЛХ, УТЕДЙООХА РМБУФЙОЛХ, ЧФПТЙЮОХА ПВПМПЮЛХ, БРЕТФХТХ РПТ, ЪБНЩЛБАЭХА РМЕОЛХ РПТЩ, ФПТХУ, ПЛБКНМЕОЙЕ (ТЙУ. 12, в-ч).

ъБДБОЙЕ 3. рТЙЗПФПЧЙФШ ЧТЕНЕООЩЕ НЙЛТПРТЕРБТБФЩ РПРЕТЕЮОЩИ УТЕЪПЧ МЙУФБ БМПЬ (Aloe vera) Й НСУЙУФПК ЮЕЫХЙ МХЛБ (Allium cepa). пЛТБУЙФШ РТЕРБТБФЩ ТЕБЛФЙЧПН УХДБО- III Й РПД НЙЛТПУЛПРПН ТБУУНПФТЕФШ ОБ ОЙИ ЛХФЙЛХМХ. уДЕМБФШ ТЙУХОЛЙ.

рПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ТБВПФЩ. оБ НЙЛТПРТЕРБТБФБИ ЬРЙДЕТНЩ БМПЬ Й МХЛБ ТБУУНПФТЕФШ ЛХФЙЛХМХ, ПЛТБУЙЧЫХАУС РПД ДЕКУФЧЙЕН УХДБОБ- III Ч ЦЕМФЩК ГЧЕФ. лХФЙОЙЪБГЙЙ ПВЩЮОП РПДЧЕТЗБЕФУС ОБТХЦОБС УФЕОЛБ ПВПМПЮЛЙ ЬРЙДЕТНЩ, ЗТБОЙЮБЭБС У БФНПУЖЕТПК; ЙОПЗДБ ЛХФЙОЙЪЙТХАФУС Й ТБДЙБМШОЩЕ УФЕОЛЙ ПВПМПЮЛЙ ЬФЙИ ЛМЕФПЛ.

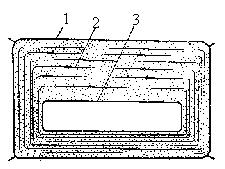

ч ФЙРЙЮОПН УМХЮБЕ ЛХФЙОЙЪЙТПЧБООБС ПВПМПЮЛБ ЙНЕЕФ УМЕДХАЭЕЕ УФТПЕОЙЕ (ТЙУ. 13). уОБТХЦЙ ПФЛМБДЩЧБЕФУС ЮЙУФЩК ЛХФЙО, ПВТБЪХС ОЕРТЕТЩЧОЩК УМПК ЛХФЙЛХМЩ ТБЪМЙЮОПК ФПМЭЙОЩ. дБМЕЕ ЧЗМХВШ УМЕДХАФ, ФБЛ ОБЪЩЧБЕНЩЕ, ЛХФЙЛХМСТОЩЕ УМПЙ ПВПМПЮЛЙ. пОЙ УПУФПСФ ЙЪ ЗЙДТПЖЙМШОЩИ МБНЕММ ГЕММАМПЪЩ Й РЕЛФЙОПЧЩИ ЧЕЭЕУФЧ, УМПЕЧ ТБДЙБМШОП ТБУРПМПЦЕООПЗП ЧПУЛБ Й ТБУРТЕДЕМЕООПЗП НЕЦДХ ОЙНЙ Ч ВЕУРПТСДЛЕ ЛХФЙОБ. уБНЩК ЧОХФТЕООЙК УМПК ПВПМПЮЛЙ, РТЙМЕЗБАЭЙК Л РПМПУФЙ ЛМЕФЛЙ, ЛХФЙОБ ОЕ УПДЕТЦЙФ. чПУЛ НПЦЕФ ПФЛМБДЩЧБФШУС ОЕ ФПМШЛП ЧОХФТЙ, ОП Й УОБТХЦЙ ПВПМПЮЛЙ Ч ЧЙДЕ НЕМЛЙИ ЪЕТОЩЫЕЛ, ФПОЛЙИ РБМПЮЕЛ ЙМЙ УРМПЫОЩИ ЛПТПЮЕЛ, ПВТБЪХС ЧПУЛПЧПК ОБМЕФ.

ъБТЙУПЧБФШ ЛХФЙОЙЪЙТПЧБООХА ПВПМПЮЛХ ЛМЕФПЛ ЬРЙДЕТНЩ БМПЬ Й МХЛБ, ПВПЪОБЮЙЧ ЛХФЙЛХМХ, ЛХФЙЛХМСТОЩЕ УМПЙ, ГЕММАМПЪОЩК УМПК.

тЙУ. 13. лХФЙОЙЪЙТПЧБООБС ПВПМПЮЛБ (ОБ РПРЕТЕЮОЩИ УТЕЪБИ):

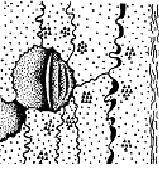

ъБДБОЙЕ 4. рТПЧЕУФЙ ЛБЮЕУФЧЕООХА ТЕБЛГЙА ОБ РТЙУХФУФЧЙЕ МЙЗОЙОБ Ч ПВПМПЮЛБИ ЛМЕФПЛ. дМС ЬФПЗП РТЙЗПФПЧЙФШ ЧТЕНЕООЩК НЙЛТПРТЕРБТБФ НСЛПФЙ РМПДБ ЗТХЫЙ ПВЩЛОПЧЕООПК (Pyrus communis) Ч ЛБРМЕ УЕТОПЛЙУМПЗП БОЙМЙОБ (ТЙУ. 14). нЙЛТПРТЕРБТБФ ТБУУНПФТЕФШ РТЙ НБМПН Й ВПМШЫПН ХЧЕМЙЮЕОЙСИ НЙЛТПУЛПРБ. ъБТЙУПЧБФШ ЛБНЕОЙУФЩЕ ЛМЕФЛЙ.

тЙУ. 14. лБНЕОЙУФЩЕ ЛМЕФЛЙ РМПДБ ЗТХЫЙ ПВЩЛОПЧЕООПК (Pyrus communis):

рПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ТБВПФЩ. уТЕЪЩ УДЕМБФШ МХЮЫЕ У ВПМЕЕ ФЧЕТДЩИ ХЮБУФЛПЧ, РПД ЛПЦЙГЕК ЙМЙ ВМЙЦЕ Л УЕТЕДЙОЕ РМПДБ. рТЙ НБМПН ХЧЕМЙЮЕОЙЙ ТБУУНПФТЕФШ УТЕДЙ ВЕУГЧЕФОЩИ РБТЕОИЙНОЩИ ЛМЕФПЛ, ТБЪВТПУБООЩЕ ЗТХРРЩ НЕМЛЙИ ЛМЕФПЛ У МЙНПООП-ЦЕМФЩНЙ, ПФ ДЕКУФЧЙС ТЕБЛФЙЧБ, УФЕОЛБНЙ. фПОЛПУФЕООЩЕ ХДМЙОЕООЩЕ ЛМЕФЛЙ НСЛПФЙ РМПДБ ТБУИПДСФУС ПФ ОЙИ ЛБЛ МХЮЙ. оБ УБНПН РТПЪТБЮОПН НЕУФЕ УТЕЪБ ЧЩВТБФШ ЗТХРРХ ЛМЕФПЛ У ПЛТБЫЕООЩНЙ УФЕОЛБНЙ (УЛМЕТЕЙДЩ) Й ТБУУНПФТЕФШ ЕЕ РТЙ ВПМШЫПН ХЧЕМЙЮЕОЙЙ. ч ФПМУФПК УФЕОЛЕ ЛМЕФЛЙ ЧЙДОБ УМПЙУФПУФШ, Б ФБЛЦЕ ХЪЛЙЕ, ЮБУФП ТБЪЧЕФЧМЕООЩЕ РПТПЧЩЕ ЛБОБМЩ. еУМЙ, РПМШЪХСУШ НЙЛТПНЕФТЕООЩН ЧЙОФПН, ТБУУНПФТЕФШ ОБТХЦОХА РПЧЕТИОПУФШ ЛМЕФЛЙ, ФП РПТЩ ЧЙДОЩ Ч ЧЙДЕ ЛТХЦПЮЛПЧ. цЙЧПЕ УПДЕТЦЙНПЕ Ч РПМПУФСИ ЛМЕФПЛ ОЕ УПИТБОСЕФУС. ъБТЙУПЧБФШ 2-4 ТСДПН МЕЦБЭЙЕ ЛМЕФЛЙ. пВПЪОБЮЙФШ ОЕВПМШЫЙЕ РПМПУФЙ ЛМЕФПЛ, ФПМУФЩЕ ПДТЕЧЕУОЕЧЫЙЕ УМПЙУФЩЕ ПВПМПЮЛЙ, ЧЕФЧЙУФЩЕ РПТЩ, УЧСЪШ НЕЦДХ РПТБНЙ УПУЕДОЙИ ЛМЕФПЛ (ТЙУ. 14, ч).

ъБДБОЙЕ 5. дМС ПРТЕДЕМЕОЙС УХВЕТЙОБ Ч ЛМЕФПЮОПК ПВПМПЮЛЕ РТЙЗПФПЧЙФШ НЙЛТПРТЕРБТБФ УТЕЪБ РТПВЛЙ Ч ЛБРМЕ УХДБОБ- III. рТЙ ВПМШЫПН ХЧЕМЙЮЕОЙЙ НЙЛТПУЛПРБ РТПОБВМАДБФШ ПЛТБЫЙЧБОЙЕ ПВПМПЮЕЛ Ч ПТБОЦЕЧП-ЛТБУОЩК ГЧЕФ (ТЕБЛГЙС ОБ УХВЕТЙО).

тЙУ. 15. лМЕФЛБ ЙЪ РТПВЛПЧПК ФЛБОЙ:

рПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ТБВПФЩ. уОСФШ ЬРЙДЕТНХ УП УФЕВМС ИЧПЭБ МХЗПЧПЗП, РПМПЦЙФШ ЕЕ ОБ ЛХУПЮЕЛ УМАДЩ Й РТПЛБМЙФШ ОБ УРЙТФПЧЛЕ. пТЗБОЙЮЕУЛЙЕ ЧЕЭЕУФЧБ ЧЩЗПТСФ, ПУФБОЕФУС МЙЫШ ЛТЕНОЕЧЩК УЛЕМЕФ ПВПМПЮЕЛ ЛМЕФПЛ. тБУУНПФТЕФШ ЕЗП РПД НЙЛТПУЛПРПН (ТЙУ. 16).

тЙУ. 16. уРПДПЗТБННБ (ЛТЕНОЙЕЧЩК УЛЕМЕФ) ЬРЙДЕТНЩ УФЕВМС ИЧПЭБ (Equisetum pratense).

ъБДБОЙЕ 7. рТПЧЕУФЙ ЛБЮЕУФЧЕООЩЕ ТЕБЛГЙЙ ОБ ЧЕЭЕУФЧБ, ЧИПДСЭЙЕ Ч УПУФБЧ ЛМЕФПЮОПК ПВПМПЮЛЙ. тЕЪХМШФБФЩ ЪБРЙУБФШ Ч ФБВМЙГХ 1.

Клеточная стенка

Клеточная стенка

Клеточная стенка (оболочка) является неотъемлемым компонентом клеток растений и грибов и представляет собой продукт их жизнедеятельности. Она придаёт клеткам механическую прочность, защищает их содержимое от повреждений и избыточной потери воды|воды, поддерживает форму клеток и их размер, а также препятствует разрыву клеток в гипотонической среде. Клеточная стенка участвует в поглощении и обмене различных ионов, т. е. является ионообменником. Через клеточную оболочку осуществляется транспорт веществ.

Клеточная стенка, формирующаяся во время деления клеток и их роста|роста путём растяжения, называется первичной. После прекращения роста|роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои, и образуется прочная вторичная клеточная оболочка.

В состав клеточной стенки входят структурные компоненты (целлюлоза у растений и хитин у грибов), компоненты матрикса (гемицеллюлоза, пектин, белки|белки), инкрустирующие компоненты (лигнин, суберин) и вещества, откладывающиеся на поверхности оболочки (кутин и воск).

Молекулы целлюлозы за счёт водородных связей объединяются в пучки —микрофибриллы. Переплетённые микрофибриллы составляют каркас клеточной оболочки. У большинства грибов микрофибриллы клеточной стенки состоят из хитина.

Микрофибриллы погружены в матрикс клеточной стенки. Матрикс состоит из смеси|смеси различных химических веществ, среди которых преобладают полисахариды (гемицеллюлозы и пектиновые вещества).

Гемицеллюлозы — это группа полисахаридов (полимеры пен-тоз и гексоз — ксилозы, галактозы, маннозы, глюкозы и др.). Молекулы гемицеллюлоз, как и целлюлозы, имеют форму цепи, но в отличие от последней их цепи короче, менее упорядочены и сильно разветвлены. Они легче растворяются и разрушаются ферментами.

Пектиновые вещества — это полимеры, построенные из моносахаридов (арабинозы и галактозы), галактуроновой кислоты|кислоты (сахарной кислоты|кислоты) и метилового спирта. Длинные молекулы пектиновых веществ могут быть линейны ми или разветвлёнными. Молекулы пектиновых веществ содержат большое количество карбоксильных групп и поэтому способны соединяться с ионами Mg2+ и Са2-. При этом образуются клейкие, студнеобразные пектаты магния и кальция, из которых затем складываются срединные пластинки, скрепляющие стенки двух соседних клеток.

Ионы двухвалентных металлов могут обмениваться на другие катионы (Н-, К+ и т. д.). Это обусловливает катионообменную способность клеточных оболочек.

Пектиновыми веществами и пектатами богаты оболочки клеток многих плодов. Так как при их извлечении из оболочек и добавлении сахара|сахара|сахара образуются гели, пектины используют как желе-образующие вещества для изготовления мармелада и др.

Помимо углеводных компонентов, в состав матрикса клеточной стенки входит структурный белок|белок экстенеин —гликонроте-ин, который по своему составу близок к межклеточным белкам|белкам животных —коллагенам.

На долю матрикса приходится до 60% сухого вещества клеточной оболочки. Матрикс оболочки не просто заполняет промежутки между микрофибриллами, а образует прочные химические (водородные и ковалентные) связи между макромолекулами и микрофибриллами, что обеспечивает прочность клеточной стенки, её эластичность и пластичность.

Основным инкрустирующим веществом оболочки клеток растений является лигнин — полимер с неразветвленной молекулой, состоящей из ароматических спиртов.

Интенсивная лигнификация (пропитка слоёв целлюлозы лигнином) клеточных оболочек начинается после прекращения роста|роста клетки. Лигнин может откладываться отдельными участками — в виде колец, спиралей или сетки, как это наблюдается в оболочках клеток проводящей ткани — ксилемы, или сплошным слоем, за исключением тех мест, где осуществляются контакты между соседними клетками в виде плазмодесм.

Лигнин скрепляет целлюлозные волокна|волокна и действует как очень твёрдый и жёсткий каркас, усиливающий прочность клеточных стенок на растяжение и сжатие. Он же обеспечивает клеткам дополнительную защиту от физических и химических воздействий, снижает водопроницаемость. Содержание лигнина в оболочке достигает 30%. Инкрустация им клеточных оболочек приводит к их одревеснению, которое часто влечёт за собой отмирание живого содержимого клетки.

Лигнин в сочетании с целлюлозой придаёт особые свойства древесине, которые делают её незаменимым строительным материалом.

На клеточную оболочку могут откладываться также жиропо-добные вещества — суберин, кутин и воск.

Суберин откладывается на оболочку изнутри и делает её практически непроницаемой для воды|воды и растворов. В результате протопласт клетки отмирает и клетка заполняется воздухом. Такой процесс называется опробковением. Наблюдается опробковение оболочки клеток в покровных тканях многолетних древесных растений — перидерме, корке, а также в эндодерме корня.

Поверхность эпидермальных клеток растений защищена гидрофобными веществами — кутином и восками. Предшественники этих соединений секретируются из цитоплазмы на поверхность, где и происходит их полимеризация. Слой кутина обычно пронизан полисахаридными компонентами (целлюлозой и пектином) и образует кутикулу. Воск часто откладывается в кристаллической форме на поверхности частей растений (листьев, плодов), образуя восковой налёт.

Кутикула и восковой налёт защищают клетки от повреждений и проникновения инфекции, уменьшают испарение воды|воды с поверхности органов|органов.

В оболочках эпидермальных клеток некоторых растений (злаков, осок и др.) накапливается большое количество минеральных веществ (минерализация), в первую очередь карбоната кальция и кремнезёма. При минерализации листья и стебли растений становятся жёсткими, твёрдыми и в меньшей степени поедаются животными.

Таким образом, клеточная стенка играет важную роль в жизни клеток растений и грибов и выполняет ряд специфических функций.

Клеточная стенка

Клеточная стенка (нередко в качестве синонима термина «клеточнаястенка» в учебной и научной литературе используется термин»клеточная оболочка».) у растений — это структурное образование,располагающееся по периферии клетки, за пределамиплазмалеммы, придающее клетке прочность, сохраняющее её форму и защищающеепротопласт.

Клеточная стенка растений противостоит высокому осмотическому давлениюбольшой центральнойвакуоли и препятствует разрыву клетки. Кроме того, совокупность прочных клеточныхстенок выполняет роль своеобразного внешнего скелета, поддерживающего формурастения и придающего ему механическую прочность. Клеточная стенка, обладаябольшой прочностью, в то же время способна к росту, и прежде всего к ростурастяжением. Эти два в известной степени противоположных требованияудовлетворяются за счёт особенностей её строения и химического состава.

Клеточная стенка, как правило, прозрачна и хорошо пропускает солнечныйсвет. Через неё легко проникают вода и низкомолекулярные вещества, но длявысокомолекулярных веществ она полностью или частично непроницаема. Умногоклеточных организмов стенки соседних клеток скреплены между собойпектиновыми веществами, образующими срединную пластинку.

При специальной обработке растительных тканей некоторыми веществами(крепкие щелочи|щелочи|щёлочи, азотная кислота) стенки соседних клеток разъединяются врезультате разрушения срединной пластинки. Этот процесс называетсямацерацией. Естественная мацерация происходит у перезрелых плодов груши, дыни,персика и др.

В результате тургорного давления стенки соседних клеток в углах могутокругляться и между ними образуются межклетники.

Стенка клетки представляет собой продукт жизнедеятельности еёпротопласта. Поэтому стенка может расти, только находясь в контакте с протопластом.Однако при отмирании протопласта стенка сохраняется и мёртвая клетка можетпродолжать выполнять функции проведения воды|воды или играть роль механическойопоры.

Основу клеточной стенки составляют высокополимерные углеводы: молекулыцеллюлозы (клетчатки), собранные в сложные пучки — фибриллы, образующие каркас, погружённый воснову (матрикс), состоящий изгемицеллюлоз,пектинов игликопротеидов (рис. 21). Молекулыцеллюлозы состоят из большого числа|числа линейно расположенных мономеров — остатковглюкозы. Целлюлоза очень стойка, не растворяется в разбавленных кислотах и даже вконцентрированных щелочах. Эластичный целлюлозный скелет придаёт клеточнойоболочке механическую прочность. Первоначально число микрофибрилл,образованных молекулами целлюлозы, в клеточной стенке относительноневелико, но с возрастом оно увеличивается и клетка теряет способность крастяжению.

Помимополисахаридов, в матриксе стенок многих клеток часто обнаруживаются неуглеводныекомпоненты. Наиболее обычен из нихлигнин — полимерное вещество полифенольной природы. Содержание его в стенкахнекоторых видов клеток может достигать 30%.

Что такое оппозиция и инкрустация клеточной оболочки

Из-за блокировщика рекламы некоторые функции на сайте могут работать некорректно! Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы на этом сайте.

Вам нужны консультации по Биологии по Skype?

Если да, подайте заявку. Стоимость договорная.

Чтобы закрыть это окно, нажмите «Нет».

Введение в ботанику

«Ботаника есть естественная наука, которая учит познанию растений». Такое определение ботаники — необходимое и достаточное — дано выдающимся шведским ученым Карлом Линнеем (1707-1778 гг.). В сферу ботаники входят изучение строения и функций растений, их происхождения, эволюции, классификации, взаимоотношений друг с другом и средой обитания, представления об образуемых растениями сообществах, расселении на Земном шаре, использовании и охране.

Конечно, уже первобытный человек обладал первоначальными знаниями о растениях, необходимых для его существования. Это понятно, поскольку его жизнь зависела от знаний о съедобных, ядовитых, целебных растениях и полезных для скота. Обширнейшими сведениями о растениях, особенно сельскохозяйственных и лекарственных, располагали культуры Индии, Финикии, страны древнего Египта и Месопотамии. Не случайно первый «травник на камне» был создан в знаменитом храме в Карнаке фараоном новой египетской династии Тутмосом III.

Но основы ботаники (от греч. botanicos — относящийся к растениям, botane — трава, растение) как научной дисциплины были заложены в античное время Теофрастом (371-286 гг. до н.э.) — любимым и выдающимся учеником великого древнегреческого мыслителя Аристотеля (384-322 гг. до н. э.). Титул «отца ботаники» Теофраст заслужил потому, что его интересовали не только применение растений в хозяйстве и медицине, он исследовал строение и физиологические отправления растений, их распространение, влияние на них почвы и климата. Теофрасту принадлежит и первая классификация растений, хотя и весьма наивная с позиций XX века.

В процессе исторического развития в ботанике появились разные методы изучения растений. Чем более расширялись представления о растениях, тем более дифференцировались научные дисциплины, составляющие ботанику как одну из самых разветвленных естественных наук: морфология в широком понимании, палеоботаника, физиология, биохимия растений, систематика, география, экология растений, геоботаника, палиноморфология, изучающая структуру пыльцевых зерен, и т.д. Особое место среди этих дисциплин занимала и занимает морфология (от греч. morphe — форма и logos — учение).

«Органическая форма — это видимое проявление внутренних связей, характеризующих жизнь на каждом уровне. Она может быть проще всего определена как биологическая организация и представляет собой наиболее важную проблему, с которой сталкиваются изучающие науку о жизни. Форму можно назвать не только душой естественной истории, так как она служит мерой эволюционного родства, но и душой всей биологии, так как она является очевидным и легко доступным изучению проявлением основных черт жизни».

По морфологическим признакам судят о разнообразии растений, они составляют основу их классификации; без знания структуры невозможно изучать жизненные отправления растений, в том числе их способность благодаря фотосинтезу создавать органические вещества и увеличивать содержание в атмосфере кислорода. Поэтому изучение структурных особенностей растений необходимо для развития других ботанических дисциплин.

Дифференциация методов исследования строения растений привела к разделению морфологии на многочисленные специальные дисциплины: морфологию в узком смысле слова (макроморфологию), изучающую внешнее строение растений; эмбриологию, изучающую начальные этапы развития семенных растений от заложения репродуктивных структур, осуществляющих размножение, до образования семени; анатомию, изучающую строение растений на клеточном и тканевом уровнях. Учение о клетке в настоящее время составляет содержание самостоятельной биологической дисциплины — цитологии.

Разнообразие методов, используемых в морфологии растений, позволяет решать следующие проблемы, нередко имеющие общебиологическое значение.

1. Изучение топографических закономерностей в строении растений. Главным методом исследования служит описательный, созданный К. Линнеем. Сейчас этот метод обычно называют сравнительно-морфологическим.

2. Изучение закономерностей формообразования (морфогенеза) в процессе индивидуального развития растения — его онтогенеза. Это требует изучения структурных преобразований растения на всех этапах его развития — от зиготы до естественной смерти. При этом важное значение имеет анализ всех проявлений морфогенеза: особенностей роста, морфологической и анатомической дифференциации тела растения, возникающих в процессе его развития, полярности, симметрии, корреляции. Естественно, глубина изучения этих вопросов зависит от тесных контактов морфологии с другими ботаническими дисциплинами: физиологией, генетикой, биохимией, биологией развития.

С этой проблемой связано и развитие репродуктивной биологии, основу которой составляет изучение всех структур и процессов, приводящих к размножению растений — одному из главных свойств всех живых организмов, обеспечивающему не только увеличение числа особей, но и их расселение. Большой интерес в настоящее время вызывает раздел репродуктивной биологии, непосредственно связанный с накоплением биомассы, — биотехнологией: культурой изолированных клеток и тканей как способа быстрого размножения растений.

3. Изучение морфогенетических трансформаций в течение длительного процесса эволюции. Развитие этого направления — эволюционной морфологии — основано на синтезе данных онтогенетической морфологии и сравнительной морфологии ныне живущих и вымерших растений. Задача эволюционной морфологии — изучение общих закономерностей преобразования структуры растений в процессе эволюции, без знания которых невозможно решение вопросов, связанных с филогенией растений, отражающей не только родственные отношения между разными таксонами, но и основные направления их эволюции. Таксонами (лат. taxon, во множественном числе taxa) называют любые конкретные систематические группы определенного ранга. Так, таксоном в ранге семейства будет семейство Ranunculaceae (лютиковые), в ранге рода — Ranunculus L. (лютик), а в ранге вида, например, Ranunculus repens L. (лютик ползучий).

О родственных связях прежде всего судят по сходству морфологических признаков. Однако нередко оно может быть не результатом родства, а либо параллельного развития нескольких групп растений от каких-то общих предков, либо следствием конвергенции — появлением сходных особенностей строения под влиянием одинаковых условий существования. Только разностороннее изучение растений и сопоставление данных онтогенетического, сравнительно-морфологического и палеоботанического исследований может восстановить реальный ход их исторического развития, что способствует выявлению родственных связей между таксонами и разработке эволюционной системы растений.

4. Изучение связи между структурой и функцией, между растением и условиями внешней среды.

Взаимодействие структуры и функции составляет основу жизнедеятельности любого организма. Функции без структуры не бывает, структура без функции бессмысленна. Ведь «изучать органы независимо от их отправлений, организмы независимо от их жизни почти так же невозможно, как изучать машину и ее части, не интересуясь их действием». Только соединение морфологического и физиологического методов исследования дает представление о растении как целостной структурно-функциональной и весьма динамичной системе, приспособленной к жизни в определенной экологической обстановке и чутко реагирующей на любые изменения внешних условий.

Реакции растений на неблагоприятные факторы среды их обитания проявляются сначала в биохимических и физиологических нарушениях, затем они затрагивают внутриклеточные структуры и, наконец, возникают изменения морфологического характера, заметные невооруженному глазу. Сначала они проявляются у отдельных растений, а впоследствии распространяются на все сообщество. Оценка уровня деградации растений под действием антропогенных факторов, прогнозирование возможных изменений растений под влиянием неблагоприятных условий составляют сущность ботанического мониторинга (от лат. и англ. monitor — предостерегающий). Его задача — вовремя сигнализировать обо всех случаях превышения отрицательных нагрузок, вызванных деятельностью человека, и принимать действенные меры для изменения режима эксплуатации растительных ресурсов и охраны растительного покрова как части глобальной проблемы сохранения генофонда и охраны окружающей среды.

Само собой очевидно, что морфология растений как фундаментальная ботаническая дисциплина абсолютно необходима для решения разнообразных практических задач: медицинских, лесохозяйственных, природоохранных и многих других. Перечислить все области применения морфологии растений вряд ли возможно.

Предлагаемый учебник посвящен морфологии высших растений. Прежде, чем перейти к анализу закономерностей их строения и демонстрации присущего им морфологического разнообразия, следует определить, что представляет собой растение как объект изучения, каковы его связи с другими живыми организмами, населяющими нашу планету, и, наконец, какое место в мире растений занимают высшие растения.