Что такое ориентир обж

Основы безопасности жизнедеятельности

6 класс

Содержание урока

Что такое ориентир

Что такое ориентир

Умеете ли вы ориентироваться?

Что такое ориентирование? Это определение своего местоположения на местности. Оно включает определение сторон света и своего местоположения относительно заметных объектов местности (ориентиров). Чтобы определить местоположение объекта, необходимо узнать, в какой стороне он расположен, а также расстояние до него.

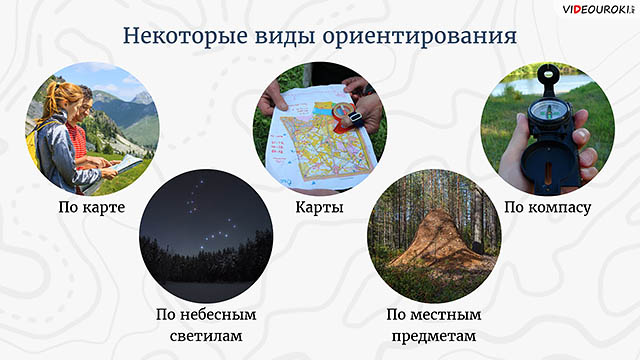

Ориентироваться можно по карте и плану, по приборам, по местным ориентирам и местным приметам.

Что такое ориентир

Если вы мысленно представляете себе какую-то знакомую местность, то прежде всего на память приходят её особенные приметы (ориентиры). Например, вы рассказываете о деревне, в которой отдыхали: «На пригорке — школа, фруктовый сад. Через речку — мостик деревянный. На берегу реки — плакучие ивы». Таким образом, любая местность имеет ориентиры, которые позволяют её запомнить. Отдельно стоящее дерево, труба завода, церковь, домик лесника могут служить хорошими ориентирами.

Обратите внимание, что при изменении местоположения наблюдателя некоторые ориентиры пропадают из виду, «прячутся» за другими, то есть если вести наблюдение с разных точек, то вид местности, а следовательно, и расположение ориентиров относительно друг друга изменяются. Это явление необходимо учитывать при выборе ориентира.

Практическая работа

Цель: научиться выбирать ориентиры.

1. Выберите на плане местности любой объект назначения и проложите к нему маршрут.

2. Рассмотрите план и определите ориентиры, которые будут видны с любой точки обзора.

Следующая страница

12 способов ориентирования на местности

Умение ориентироваться на местности поможет выбрать правильный путь к намеченной цели. Выяснить, где находится объект следования и определить свое местонахождение, помогут способы, рассмотренные в статье.

🌎 С помощью карты

В случае наличия карты определится на местности поможет правильное ее расположение относительно характерных объектов.

Дороги, реки, линии электропередач – отличные базы для ориентировки. Карту требуется расположить так, чтобы направление линий этих объектов совпадало с реальностью.

При этом видимые отличительные предметы должны располагаться со стороны (справа или слева), соответствующие действительности.

💡 Если известна точка расположения и в зоне видимости есть объект, обозначенный на карте, ее располагают по направлению виртуальной линии «точка местонахождения – видимый объект».

По компасу

Компас – устройство по которому можно определить стороны света, стрелка его всегда направлена на север.

Во время путешествия надо выбрать заметный ориентир, например реку. В перпендикулярном направлении от русла реки отойти на некоторое расстояние, сохраняя ее в поле видимости. Повернуться к реке по направлению движения и активировать компас.

Совместить стрелку компаса с нулевой отметкой. Фиксируем угол между направлением движения и направлением стрелки. Чтобы найти дорогу назад, во время движения старайтесь сохранять этот угол неизменным.

При пользовании компасом надо знать, что его действие основано на взаимодействии с магнитным полем земли.

Оно может искажаться из-за влияния электромагнитных полей внешних факторов: линий электропередач, закопанных трубопроводов и других подобных причин. Поэтому перепроверка показаний компаса лишний раз не помешает.

По карте и компасу

В этом варианте вертикальные линии координатной сетки карты совмещают с продольной осью магнитной стрелки компаса. При этом учитывают, что верхняя часть карты совпадает с направлением на север.

Такой способ ориентации карты применяют в местности, где отсутствуют четкие ориентиры. Он не учитывает поправку на магнитное склонение.

🌞 Ориентирование по светилам

По солнцу

При отсутствии карты и технических средств навигации, определиться на местности можно с помощью солнца.

Основан метод на общеизвестном факте, что солнце, например осенью и весной, всходит на востоке и заходит на западе. В полдень солнце находится направлением на юг и самая короткая тень случается в 13.00, указывающая на север.

Найти предмет образующий тень не проблема, а вот для получения очертаний тени на болотистой местности необходимо застелить землю материалом на котором она будет видна.

По солнцу и часам

Для определения сторон света помогут солнечная погода и наручные часы со стрелочным циферблатом.

Часовую стрелку надо направить в направлении солнца, тогда биссектриса угла, образующегося между направляющей на солнце и линией, направленной на цифры 1 (13) циферблата, покажет направление север-юг.

При чем впереди будет юг, сзади север. До 13.00 для определения сторон света используют левый угол, после – его зеркальное отражение.

По луне

Здесь надо знать определенные различия по времени года.

🌘 В конце лета, при убывающей луне, к 7 часам вечера она располагается на востоке и ближе к полуночи на севере.

🌕 При полнолунии, когда луна находится против солнца, стороны света определяются с помощью часов, где вместо солнца часовая стрелка совмещается с направлением на луну.

⭐ Ориентирование по звездам

Звездное небо северного полушария

В северном полушарии стороны света определяются по созвездию Орион. Одна из звезд Ориона (Минтака) находится над небесным экватором и при восходе укажет точное направление на восток, при заходе соответственно на запад.

Звездное небо южного полушария

В южном полушарии находится созвездие Южный Крест. С его помощью определяют стороны света в этой части земли. Созвездие представляет собой четыре небесных тела, находящихся попарно друг против друга, напоминающие крест.

Линия, проведенная вдоль светил, образующих вертикальную часть креста, показывает направление север-юг. Юг находится в нижней части этой линии. Восток будет слева, запад – справа.

Ориентирование по полярной звезде

Пожалуй самый популярный способ ориентирования по астрономическим светилам. Он известен с древнейших времен. Основной навык здесь заключается в нахождении этой звезды на небесном своде. Полярная звезда всегда находится на севере.

Вначале находят созвездие Большой Медведицы. Это семь звезд, которые образуют большой ковш. Через две первых звезды большого ковша проводится прямая, длина которой равна пяти расстояния между взятыми звездами.

У края ручки малого ковша (малой медведицы) будет находится Полярная звезда. Направление взгляда на нее укажет где находится север, сзади будет юг, по левую руку – запад, по правую – восток.

Полярная звезда присутствует на небосклоне всегда, независимо от времени года и времени суток. Она видна из любой точки северного полушария.

🌳 Ориентирование по лесу

По деревьям

При попадании в лесной массив и необходимости в нем сориентироваться, найдите одиноко стоящее дерево. В первую очередь обратите внимание на крону дерева.

С южной стороны она густая, ветви более крупные. Кора дерева более сухая и светлая, чем с северной стороны.

По мхам и лишайникам

Мхи и лишайники не любят свет и тепло, поэтому предпочитают произрастать на северной стороне деревьев или камней. Однако в дремучих лесах, куда свет практически не попадает, они растут по периметру всего дерева.

По животным

При внимательном наблюдении за животными можно заметить влияние расположения сторон света на их поведение.

При определении способа нахождения сторон горизонта по поведению животных не ограничивайтесь одним способом. Чтобы исключить ошибки воспользуйтесь несколькими вариантами.

По муравейникам

В лесу возле деревьев и пней часто встречаются муравейники. По их расположению можно определить направление север-юг. Муравьи располагают свои домики к югу от ближайшей к ним растительности.

Эти маленькие труженики любят солнце, которое с южной стороны лучше греет. Следует обратить внимание, что муравейники с северной стороны имеют крутой скат, с южной они пологие.

По азимуту

Азимут определяется как угол между направлениями на север и объектом следования (ориентиром).

Определить его можно, положив на горизонтально расположенный компас указатель, например, граненый карандаш. Измерив угол между осью карандаша и направлением стрелки компаса, получим значение азимута.

Для ориентирования в условиях плохой видимости составляют схемы маршрута, где указываются значение азимута и примерное расстояние между характерными предметами местности. Последовательно переходя от одного предмета к другому, определяя азимут указанным выше способом, проходят весь маршрут до конца.

Во время пути регулярно проверяйте азимут, чтобы не сбиться с верного направления.

Подробнее о следовании по азимуту читайте в этой статье.

По горизонту

В северных широтах в летнее время заходящее солнце находится близко к горизонту. Этим создается разница в освещенности северной и южной сторон неба.

Северная сторона более светлая. Во время арктической полярной ночи все наоборот – северная часть неба наиболее темная.

По рельефу

Рельеф склонов, особенно в горных районах Сибири, обусловлен их направленностью к югу или северу. Южные склоны более пологие. Весной они раньше освобождаются от снега и быстрее размываются талыми водами и дождями.

Северные склоны наоборот круче. Они дольше остаются под снежным покровом, лучше увлажняются, тем самым меньше подвергаясь разрушению. Рельеф склонов безошибочно позволяет определить стороны света.

⛄ По таянию снега

Во время таяния снега создаются предпосылки для определения северного и южного направлений. Особенно характерно это проявляется на пригорках и бугорках.

С южной стороны таяние снега происходит более интенсивно, поэтому они выглядят плавными. С северной стороны снег сохраняется дольше.

По тени

Для ориентирования по тени нужна только метровая палка. Для начала требуется воткнуть ее в землю и отметить конец тени. Через 15-20 минут тень переместится, конец этой тени также зафиксировать с помощью палки.

Концы обоих теней соединить с помощью метровой палки. Сделать шаг на величину метровой палки. Начало шага на месте первой метки, конец в конце метровой палки.

Здесь важно учитывать время проведения определения стороны горизонта. Если действие происходит до полудня, начало шага выполнять правой ногой.

Если после полудня, то левой. В процессе выполнения шага туловище будет разворачиваться и в конечном итоге лицо повернется в направлении севера.

⛪ По постройкам

Существуют определенные правила построения религиозных храмов, которые связаны со сторонами света. Это хорошие ориентиры для замены навигационных приборов.

Способы определения расстояний на местности

При ориентировании на местности большую роль играет определение расстояний между объектами. Конечно, выполнить измерение расстояния можно быстро и точно с помощью специальных приборов. Однако они не всегда есть под рукой, приходится использовать подручные средства и собственное зрение.

По эталонам

Знание размеров определенных предметов помогает определить расстояние до объекта.

Обычно за эталонные размеры принимаются части человеческого тела: длина указательного пальца, расстояние вытянутой руки и т.п.

Можно запомнить, а еще лучше записать в блокнот, величины предметов, которые всегда находятся под рукой: спичка, ложка, вилка и другие.

Размеры этих предметов дают возможность составить пропорцию для определения расстояний. Просто надо сравнить эталонный предмет с размером видимой части объекта до которого определяется расстояние – во сколько раз он меньше эталона.

По угловым размерам

Угловые размеры напрямую зависят от линейных. Этой зависимостью пользуются при определении расстояний.

Угловые размеры измеряют с помощью приборов наблюдения, биноклей по шкалам этих устройств. Выражаются они в тысячных. Однако пальцы рук, ладони, кулаки могут заменить угломерный прибор, если знать сколько в них заключается тысячных.

Так, например, отрезку в 1 мм, удаленному от глаз на 50 см, соответствует угол в две тысячных. Эти данные при сравнении предметов позволяют определять линейные расстояния.

По линейным размерам

В этом способе в замерах принимает участие обычная миллиметровая линейка. Она располагается на расстоянии 50 см от глаз и с ее помощью измеряется видимая часть требуемого объекта.

Действительные размеры его известны. С помощью метода пропорций и результатов измерений вычисляется искомое расстояние.

Определение на глаз

Этим методом пользуются хорошо тренированные люди, обладающие навыками укладывать на местности представляемую меру (100, 200 метров). От натренированности проводящего замеры зависит точность измерения.

По видимости объектов

Этот метод основан на предельных значениях, когда человек с нормальным зрением способен видеть и различать определенные предметы. Эти расстояния индивидуальны для каждого человека.

Человеческий глаз не адаптирован к различию предметов в ночное время. Днем он видит значительно лучше. Сравнительные данные даны в таблице. Условия – равнина, отсутствие искусственной засветки, ясная погода.

Таблица видимости предметов днем и ночью

| Объект | Ночью | Днем |

| Фигура человека | 50-70 м (до 100м) | 1-1,5 км |

| Столбы и отдельно стоящие деревья | 700-800 м | 2-3 км |

| Крупные здания | 1-1,2 км | 9-10 км |

| Зажженная спичка | до 5 км | до 70 м |

| Костер | 8-10 км | 300-400 м |

| Дым от костра | — | 5-7 км |

| Фара автомобиля | 8-10 км | 1-1,5 км |

Измерение расстояния шагами

Часто используется при составлении схем маршрута при движении по азимуту. Обычно шаги считаются парами. После каждой сотни пар шагов рекомендуется сделать остановку, занести результаты в какой-нибудь блокнот и продолжить снова.

Шаг среднего человека равен 0,7-0,8 м. При приближенном измерении длину пары шагов принимают 1,5 м.

Погрешность в измерении расстояния шагами в зависимости от условий движения равна 2-5% от длины измеренного пути.

По спидометру

При составлении схемы движения по которой предполагается движение на автомобиле, используется спидометр. Расстояние принимается как разность в показаниях спидометра в начале и конце пути. Показания получаются несколько больше, чем действительные.

Это вызвано проскальзыванием колес при движении, недостаточным давлением в шинах. Для дорог с твердым покрытием поправка принимается 3-6%, для грунтовых дорог – 8-12%.

По времени и скорости движения

При известной средней скорости движения объекта засекают время прохождения пути и тем самым определяют пройденное расстояние.

Так, средняя скорость пешехода принимается равной 5 км/час. Если он был в пути 2 часа, то расстояние, которое пешеход преодолел равно 10 км.

По звукам

В условиях ограниченной видимости (ночь, туман) или сильно пересеченной местности важно иметь хорошее звуковое восприятие. Далеко не каждый может определить характер звука и расстояние до его источника. Такая способность достигается ценой постоянных тренировок.

Различные погодные условия, влажность воздуха влияют на скорость распространения звука. Ветер, дующий в сторону человека скрадывает истинное расстояние, а от него – увеличивает.

Сухая земля передает звуки лучше, чем воздух. Поэтому в ночной тишине прикладывают ухо к земле.

Таблица слышимости звуков

Слышимость звуков зависит от многих параметров. В таблице приведена усредненная дальность на которой можно различить характер звука.

| Характер звука | Дальность слышимости, м |

| Треск сломанной ветки | до 80 |

| Шаги идущего по дороге человека | 40-100 |

| Удар весел по воде | до 1000 |

| Негромкий разговор | 200-300 |

| Громкий крик | 1000-1500 |

| Движение автомобиля | — |

| — по грунтовой дороге | до 500 |

| — по шоссе | до 1000 |

По свету

Из таблицы видимости предметов днем и ночью видно, что костер в ночное время обнаруживается на значительно большем расстоянии, чем днем. Это свойство световых сигналов широко применяется в фиксировании направлений при ориентации на местности.

💡 Во время ведения боевых действий одной из воинских единиц в условиях трудного рельефа, темной ночью, применялся необычный способ ориентирования на местности. Над заранее выбранными пунктами самолетами выбрасывались светящиеся авиабомбы. Благодаря такой световой ориентации воинское подразделение успешно вышла на нужные позиции.

По соотношению скоростей звука и света

Скорость света равна 300 000 км/с, то есть свет распространяется почти мгновенно. Скорость звука имеет конечную величину, равную 330 м/с. Вследствие этого свет от вспышки и звук от нее имеют разницу во времени.

Это позволяет, определив время задержки звука, вычислить расстояние до места вспышки. Например, услышав звук вспышки через 9 секунд, расстояние до нее будет рано примерно 3000 метров.

🕴 Определение размеров по росту и тени

В солнечный день предмет, размеры которого надо измерить и ваш силуэт отбрасывают тень. Длину теней возможно измерить, например, шагами. Зная свой рост через метод пропорций легко рассчитать размер предмета.

В пасмурную погоду надо воспользоваться шестом равным по длине вашему росту. Шест надо установить на таком расстоянии от дерева, чтобы из положения лежа с упором ногами в шест, верхушка предмета была видна на одной прямой с верхушкой шеста. Тогда высота предмета будет равна расстоянию от головы до его основания.

Определение времени без часов

При необходимости сориентироваться во времени при отсутствии часов, существует достаточно много способов для этого. Приведем несколько наиболее популярных.

1️⃣ При наличии солнечной погоды и хорошо просматриваемой линии горизонта понадобятся только ладони. На ладони необходимо согнуть большой палец (чтобы он не мешал). Мизинец совместить с линией горизонта.

Если между ладонью и солнцем осталось свободное место, установить на первую ладонь вторую. Совершать указанные действия до тех пор пока рука не достигнет края солнца.

Далее надо посчитать количество пальцев, которое вместилось в промежуток между солнцем и линией горизонта. Каждый палец оценивается в пятнадцать минут. Умножив на количество пальцев, получим время до захода солнца.

2️⃣ Компас поможет определить время. Для начала необходимо установить его на ровную горизонтальную поверхность. Направление стрелки на север совместить с цифрой 180° на шкале. В центр компаса поставить спичку и посмотреть куда падает тень. Если она укажет на 180° значить имеем полдень. Остальное по аналогии с движение часовой стрелки на циферблате наручных часов.

3️⃣ Во времена когда не было часов, время помогала определять сама природа. Пение различных птиц происходило в одно и тоже время. Жаворонки начинали свое пение в два часа ночи. Петухи по утрам будили жителей деревень. Такие концерты действуют лучше любого будильника.

📍 Целеуказание по карте

Если расположение на местности какого-нибудь объекта зафиксировано на карте, то его точные координаты передают с ее помощью. Как это сделать узнаете здесь.

Они обозначаются координатной сеткой, прямоугольными координатами, географическими координатами, от ориентира, от условной линии. Выбор системы координат зависит от характера выполняемых задач.

Видеоурок по ОБЖ «Ориентирование на местности. Компас»

Когда турист готовится в поход, почти всегда кто-нибудь из знакомых или родных обращается к нему со стандартными вопросами: «А вы не заблудитесь?», «Не собьётесь с пути, не потеряетесь?», «Сумеете выйти куда нужно?». А когда в поход собираются юные туристы, то нередко родители специально приходят в школу, чтобы задать эти вопросы руководителю похода. И руководитель успокаивает взволнованных пап и мам, объясняя, что никуда их дети не денутся, нигде не заблудятся и ни в коем случае не потеряются, потому что ребята умеют ориентироваться на местности.

Что представляет собой ориентирование?

В литературе, где оно обычно описывается, термин «ориентирование» употребляется широко и подчас в разном смысле. Говорят об ориентировании по карте, подразумевая под этим умение, находясь на открытой местности с широким обзором, найти на карте точку своего стояния. Говорят об ориентировании карты, имея в виду отыскание такого её положения (за счёт поворота карты в горизонтальной плоскости), при котором северная сторона рамки была бы обращена к северу на местности. Говорят об ориентировании по компасу: в этом случае обычно речь идёт об определении сторон горизонта (север — юг, запад — восток). Но иногда под ориентированием по компасу подразумевают и умение выдержать на местности нужное направление. Нередко речь заходит об ориентировании по небесным светилам (Солнцу, звёздам и Луне). Под этим подразумевают умение определить по ним стороны горизонта. Достаточно часто употребляется выражение «ориентирование по местным предметам». Чаще всего здесь имеют в виду способность приблизительно определить стороны горизонта по муравейникам, замшелым пням и камням и тому подобным предметам.

Не будем спорить о том, какое употребление слова «ориентирование» является более точным или более правильным. Условимся, что под ориентированием мы будем понимать способность с помощью компаса и карты передвигаться на незнакомой местности и выходить в назначенный пункт.

Из всех знаний и навыков, которые необходимо приобрести туристу, умение ориентироваться является самым сложным и трудноусваиваемым. И потому требующим наиболее тщательной отработки, больших усилий со стороны обучающихся и пристального внимания со стороны руководителя.

Многие туристские навыки можно постепенно усвоить и без специально организованного обучения, если регулярно участвовать в походах. Правильно укладывать рюкзак, разводить костёр, ставить палатку, одеваться и обуваться по погоде и по сезону можно научиться во время путешествия с более опытными товарищами. Совсем иначе обстоит дело с ориентированием.

Простое наблюдение за действиями человека, умеющего ориентироваться, почти ничего не даёт новичку. Дело в том, что ориентирование — это действие в уме, осуществляемое в основном про себя. Конечно, результатом его будут передвижения на местности. Но это уже вторичные, исполнительные действия. Это реализация решений, принятых в уме. В каком-то смысле это похоже на игру в шахматы.

Шахматист все ходы и свои и возможные ответы противника обдумывает про себя. И вся цепь его размышлений, в результате которых он решает сделать тот, а не другой ход, остаётся скрытой для зрителей. Зритель видит только сделанный ход. А почему сделан именно этот, а не другой ход, зритель не знает. Сходным образом обстоит дело и с ориентированием. Новичок может заметить, что руководитель сначала шёл в одном направлении, потом стал немного забирать в сторону, через некоторое время резко свернул вправо и так далее. Но почему он стал забирать в ту сторону, а не в другую? Почему он начал это делать не сразу, а лишь через некоторое время? Понять всё это, только наблюдая за действиями человека на местности, очень трудно. Поэтому рассчитывать, что умение ориентироваться придёт само собой, в ходе накопления походного опыта, практически не приходится. Значит, ориентированию нужно обучаться.

Говорят, чтобы научиться плавать, надо войти в воду. Учиться плавать на берегу бессмысленно. Аналогичным образом научиться ориентироваться можно только на местности. Лучше всего это делать в туристском лагере или в серии воскресных походов.

Итак, обычная задача на ориентирование, которую приходится решать туристу, состоит в том, что надо прийти из одного пункта в другой, пользуясь только компасом и картой. И если с картой всё более-менее понятно, то с компасом дела обстоят посложнее.

Окунёмся немножко в историю. Итак, считается, что компас был изобретён в Китае примерно в 200 г. до н. э. В Европе изобретение компаса относят к XII—XIII векам. Хотя многие учёные склонны считать, что компас из Китая в Европу привёз известный мореплаватель Марко Поло. Однако устройство первых европейских компасов оставляло желать лучшего — это была намагниченная иголка, укреплённая на пробке и опущенная в сосуд с водой. В воде пробка со стрелкой ориентировалась нужным образом.

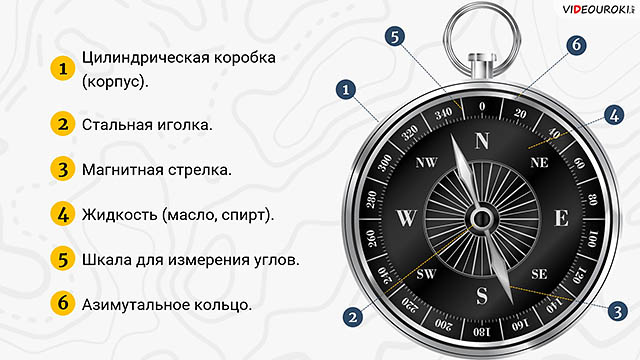

Сейчас под компасом понимают простейший магнитный измерительный прибор, предназначенный для ориентирования по сторонам света и для измерения угла между направлениями на заданные предметы.

Простейший компас представляет собой цилиндрическую коробку (корпус), в центре которой закреплена стальная иголка. На её конце свободно вращается магнитная стрелка. Правда, в современных компасах внутри корпуса чаще всего находится жидкость (обычно масло, керосин или спирт). Она заставляет иглу быстро останавливаться, вместо того чтобы постоянно колебаться вокруг магнитного севера.

На компасе любой конструкции имеется шкала для измерения углов и устройство для определения азимута.

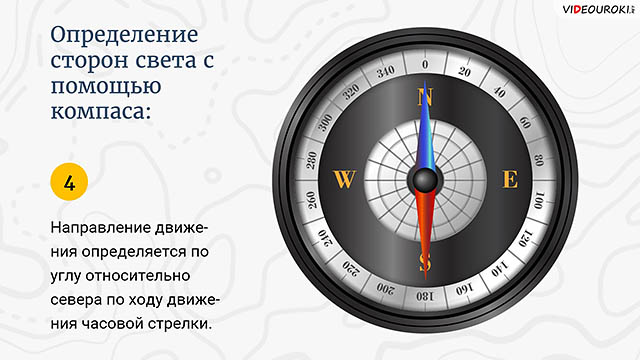

Азимут — это угол между направлением на север и направлением на заданный предмет или точку. Он измеряется в градусах (от 0 о до 360 о ) и отсчитывается от направления на север по ходу часовой стрелки.

Использование компаса для определения направления возможно потому, что наша планета Земля является гигантским магнитом. Поэтому один конец стрелки компаса направлен всегда на северный магнитный полюс Земли, а другой — на южный.

Мы привыкли к тому, что на географическом севере находится северный магнитный полюс и на него указывает синяя стрелка компаса. Однако это не совсем так. С точки зрения физики у Земли на севере расположен южный магнитный полюс, а на юге — северный. Однако, вопреки законам физики, люди договорились, что для простоты будут называть тот магнитный полюс, который находится на севере, северным, а который на юге — южным.

Перед использованием компаса следует убедиться в его работоспособности. Для этого нужно положить компас горизонтально на стол и привести его в рабочее состояние, отпустив тормоз магнитной стрелки (если, конечно, это необходимо). После того как стрелка успокоится, заметьте деление на градусном кольце (лимбе), против которого она остановилась. Затем поднесите к компасу магнит или какой-нибудь железный предмет и с его помощью несколько раз выведите стрелку из равновесия. Если после каждого смещения стрелка быстро возвращается на прежнее место, то, значит, компас исправен. В противном случае компас к работе непригоден.

Чтобы с помощью компаса определить стороны света, нужно положить его горизонтально и подождать, пока стрелка остановится. Затем следует повернуть компас так, чтобы отметка 0° совместилась с северным концом стрелки компаса (она обычно короткая, имеет синий цвет или представлена в виде стрелы).

Чтобы понять, куда двигаться, нужно подсчитать угол движения относительно севера. Все современные карты одинаковые: сверху — север, снизу — юг, справа — восток, а слева — запад.

Тогда направление на восток по шкале компаса соответствует 90°, на юг — 180° и на запад — 270°.

Обратим ваше внимание на то, что компасом нельзя пользоваться вблизи железных предметов, техники и линий электропередачи, так как они вызывают отклонение магнитной стрелки.

Как мы говорили ранее, обычная задача на ориентирование, которую приходится решать, состоит в том, что надо прийти из одного пункта в другой, пользуясь только компасом и картой. Итак, пусть мы находимся на высоте 210 и нам нужно прийти к домику лесника. На запад от нашей высоты местность открытая, хорошо просматриваемая. Прийти на высоту с мельницей нам не представляло бы никакого труда. Но дом лесника находится за лесом, и с нашей высоты его не видно. Как нам попасть к нему? Теоретически это задача несложная. Сначала мы измерим по карте угол между направлением на север и направлением на дом лесника, то есть азимут. В нашем случае он составит примерно 35°. Значит, если мы будем идти через лес под этим углом к северу (или, как принято говорить, по азимуту 35°), то мы должны выйти, куда требуется. Выдержать же нужное направление на местности нам помогает компас.

Все как будто очень просто. Но просто лишь на первый взгляд, так как для этого, во-первых, надо уметь хорошо читать карту, во-вторых, надо уметь правильно пользоваться компасом и, в-третьих, нужно уметь, зная свой азимут, выдержать нужное направление во время движения.

Итак, три разных умения. Мы сосредоточим своё внимание на третьем пункте — умении выбрать и выдержать нужное направление по ходу движения. Дело в том, что оно является наиболее сложным и к тому же описывается в литературе по топографии значительно хуже, чем первые два.

Для того чтобы увеличить точность движения по азимуту, существует много приёмов. Но основной из них — это использование промежуточных ориентиров.

Например, пусть необходимо пройти от села Большое до железнодорожного моста юго-восточнее Чуприкова.

Итак, сначала мы должны разбить маршрут на участки и наметить ориентиры, служащие границами участков. Здесь отметим, что ориентиры следует выбирать так, чтобы ориентир был достаточно заметным и не терялся из виду при приближении к нему.

Затем измерить по карте азимуты для каждого участка. После этого, используя масштаб, определяем по карте расстояния от ориентира до ориентира, или, иными словами, протяжённость каждого участка. Затем все эти расстояния переводятся в пары шагов, считая, что пара шагов составляет примерно 1,5 м. Все эти данные сводятся в таблицу, и составляется схема для движения по азимутам.

Выйдя к исходной точке, определяют по компасу нужный азимут. Находят с помощью визирного приспособления какой-нибудь местный предмет, находящийся строго в этом направлении (отдельный куст, скопление камней, пень, кривое дерево, белый камень и так далее). И, приняв этот предмет за промежуточный ориентир, начинают движение к нему, ведя счёт пар шагов. Дойдя до первого промежуточного ориентира тем же порядком, намечают следующий промежуточный ориентир и так далее, пока не будет достигнут курган — значащийся на схеме ориентир 2.

Здесь визирное приспособление устанавливают на новый азимут и далее действуют точно так же, как на первом участке.