Что такое орошение в истории

Ирригация

Орошение (ирригация) — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы. Орошение является одним из видов мелиорации. Орошение улучшает снабжение корней растений влагой и питательными веществами, снижает температуру приземного слоя воздуха и увеличивает его влажность.

К основным способам орошения относится:

Оросительное земледелие вызывает целую цепь негативных экологических последствий. Главными из них являются:

Вторичное засоление — главное последствие орошения земель в условиях аридного климата. Оно связано с подъемом минерализованных грунтовых вод к земной поверхности. Грунтовые воды, содержащие соли, начинают при этом интенсивно испаряться, в результате чего почва насыщается избыточным количеством солей. Острая экологическая проблема орошаемого земледелия — загрязнение поверхностных и грунтовых вод. Это результат полива угодий и использования воды для рассоления почв. Большинство рек, воды которых используются для орошения имеют минерализацию 0,2-0,5 г/л. В настоящее время их минерализация возросла в 10 раз, что привело к росту вторичного засоления. Проблемы засоления почв и вод усугубляются применением минеральных удобрений.

Особенности ирригационного земледелия в Древнем Египте

Уровень развития земледелия с древнейших времен играл важнейшую роль в экономике стран. С помощью этой отрасли сельского хозяйства население снабжалось и снабжается продуктами питания и сырьем для различных сегментов промышленности. Что, в свою очередь, оказывает влияние на уровень развития государств, политическую обстановку и благосостояние граждан. Для сохранения плодородия земель и получения стабильного урожая применяются различные мелиоративные меры, в том числе ирригация, зародившаяся в Древнем Египте.

Понятие ирригационного земледелия

Под ирригационной системой земледелия понимается специфическая технология подачи воды на территории, занятые разными сельскохозяйственными культурами, для удержания влаги около корней, и, как следствие, для повышения плодородия почв с целью увеличения созревания сельхозкультуры.

Такой способ орошения является самым интенсивным. Поливное земледелие находит применение в засушливых местах планеты и в случае потребности снабжения влагой культивируемых растений. При взращивании культур (овощи, рис, хлопковые, бобовые и так далее) возводят оросительные системы (каналы, гидротехнические сооружения).

Такое ведение хозяйства обеспечивает сбор нескольких урожаев ежегодно, поскольку делает рост культур наиболее быстрым и интенсивным. Это, в свою очередь, делает возможным использовать земельные ресурсы наиболее целесообразным и эффективным образом.

Возникновение системы орошения

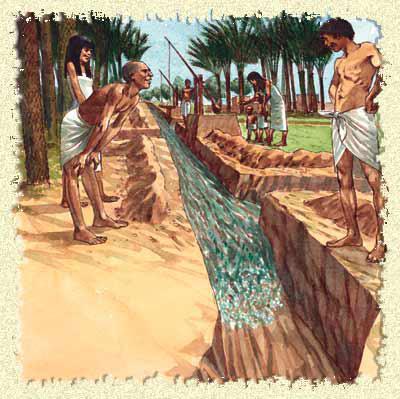

Одни из древнейших ирригационных систем земледелия возникли в дельте реки Нил еще до нашей эры. Древние египтяне приметили, что при разливе Нила на засеянные участки заносятся вода и ил, способствующий стимуляции роста растений и высокой урожайности.

В те времена люди начали рыть специальные каналы и дренажные желоба к земельным участкам. Вследствие этого вода не заливала всю территорию, а текла именно в необходимые места. Кроме того, египтяне начали вкапывать особые емкости для накопления воды, которую можно было использовать спустя некоторое время. Это было очень актуально, так как осадки подолгу могли не выпадать, а Нил являлся единственным ресурсом влаги.

Развитие ирригационного земледелия в Древнем Египте

Жизнь и экономика древних египтян напрямую зависела от развития сельского хозяйства. Поэтому ирригационное земледелие в Древнем Египте было развито на высоком уровне. Это было актуально даже во времена кризиса. Наиболее развитым поливное земледелие было у Дельты Нила. Почва здесь являлась самой плодородной.

Интеграция земель благоприятствовала возведению и использованию ирригационной сети. Практически все фараоны делали акцент на этом вопросе. Но самые впечатляющие работы по развитию ирригационного земледелия были произведены в Дельте Нила.

Бассейновый тип агрокультуры

Особенности ирригационного земледелия Древнего Египта заключались в том, что это была система бассейнового типа. По каналам, окружавшим участки возделанной почвы, непрерывно текла вода. При необходимости ее пропускали непосредственно к выращиваемым растениям. Во время открытия путей, вода заливала весь надел, который становился похож на бассейн. Когда поле обильно увлажнялось, влагу отводили через специальный сточный канал.

Возвести подобную систему орошения позволил ландшафт. В период паводка ил оседал наиболее мощным пластом на прибрежных возвышенностях Нила, но не в низине. Вследствие этого она становилась ниже в некоторых местах. Такое обстоятельство сподвигло местных жителей возвести водосборы и водные преграды на низменных участках, организовав водохранилища разной величины.

Перед паводком рабочие прорывали на возвышенных побережьях реки небольшие каналы, по которым вода стекала в бассейны. Затем ее пускали на поля. Дождавшись оседания осадка, воду уводили назад в Нил. Благодаря речному илу поля были насыщены влагой пару месяцев. Это обеспечивало самые быстрые в мире всходы культур.

Таким образом, в Древнем Египте в дельте Нила функционировала эффективная бассейновая система ирригационного земледелия, предназначенная для наиболее долгой задержки воды на посевных участках и повышения урожайности растений. Возводить и пользоваться такой оросительной системой было возможно лишь совместными усилиями всего народа. Это оказало большое влияние на социальное устройство и политическую систему.

Роль в экономике государства

Основой экономики Древнего Египта были земледелие и ремесла. Река Нил с ее плодородным илом была фундаментом хозяйственной жизни страны. Почва позволяла собирать обильный урожай несколько раз в год. Система ирригационного земледелия гарантировала высокий валовой сбор зерновых культур в государстве. Как подсчитали ученые, одна семья земледельцев была в состоянии прокормить еще 3 семьи вследствие плодородности почв.

Древнейшие изобретения

Правители государства держали под строгим контролем выполнение мелиоративных мероприятий, вследствие чего система ирригационного земледелия достигла в Египте высочайшего уровня. Долина Нила были покрыты каналами, плотинами и дамбами. Египтяне освоили даже те участки, которых не достигала вода при подъеме уровня реки. Что это дало? Были придуманы нехитрые устройства, с помощью которых вода поднималась выше уровня реки.

Первые инженеры-строители появились в этих краях, поскольку для возведения систем орошения нужны были технические и математические знания. Без них невозможно было рассчитать нужную высоту, при которой поднявшаяся до определенного уровня вода оставшееся расстояние текла самопроизвольно. Ценные сведения фиксировались на папирусе и находились в ведении жрецов.

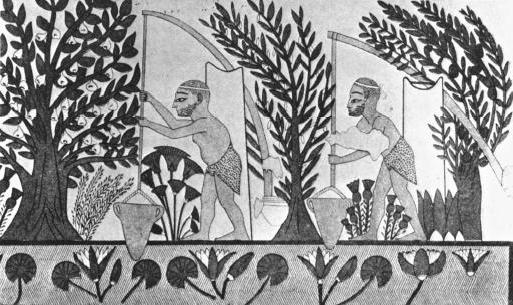

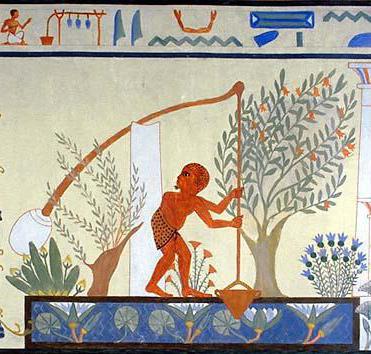

Первоначально земледельцы поднимали воду в ведрах, сделанных из кожи. Такой способ полива был довольно тяжелым. Первым приспособлением, которое намного облегчало подъем воды, стал шадуф. Его изобрели в 3 тысячелетии до нашей эры. Устройство представляло собой рычаг, на одном конце которого вешали ведро, а на другом- противовес. Многие страны позаимствовали это полезную конструкцию, которой пользуются и в наши дни.

Также в четвертом тысячелетии до нашей эры египтяне изобрели ниломер, позволяющий прогнозировать время разлива Нила и размер паводка.

Ещё одно очень эффективное изобретение древних египтян – водоподъемное деревянное колесо с помещенными внутрь кувшинами. Подобное устройство в Египте можно увидеть и поныне.

ОРОШЕНИЕ

Смотреть что такое ОРОШЕНИЕ в других словарях:

ОРОШЕНИЕ

ОРОШЕНИЕ

ирригация, подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы; один из видов мелиорации (С. смотреть

ОРОШЕНИЕ

орошение ср. 1) Процесс действия по знач. глаг.: оросить, орошать, ороситься (1а1), орошаться (1). 2) Состояние по знач. глаг.: оросить, орошать, ороситься (1а1), орошаться (1).

ОРОШЕНИЕ

орошение с.irrigation искусственное орошение — artificial irrigation ♢ поля орошения — sewage-farm sg.

ОРОШЕНИЕ

ОРОШЕНИЕ

ОРОШЕНИЕ, ирригация, подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корне-обитаемом слое почвы; один из видов мелиорац. смотреть

ОРОШЕНИЕ

Орошение — искусственное управление водами с целью снабжения почвы влагой там, где ее недостаток оказывает неблагоприятное влияние на растительность. В умеренном климате искусственно орошаются лишь огороды, сады и луга, гораздо реже поля. Но в жарких странах О. составляет самый важный процесс земледельческих работ, а в сухих местах без него невозможна культура необходимых человеку растений. Поэтому О. уже в древнейшие времена достигло степени искусства, на котором основано было благосостояние целых стран. О проведении воды для увлажнения полей упоминается во многих местах Библии. Местность между Евфратом и Тигром славилась уже в глубочайшей древности сельскохозяйственным прогрессом, достигнутым при помощи систематического О. С незапамятных времен существуют образцы оросительных сооружений в странах древнейшей культуры: в Китае, Индии и Египте, а в Новом свете — в областях исчезнувшего царства ацтеков. Египтяне не довольствовались периодическими разливами Нила для оплодотворения своих полей; а провели его воды, помощью разветвленной системы каналов, по всей своей плодородной области до края пустыни. Впоследствии перешли здесь к водочерпательным колесам, подымавшим воду на высоту. В Европе древнейшими мастерами по части О. являются этруски. Громадные остатки каналов между Адиджем и По свидетельствуют еще в настоящее время об исполинских сооружениях, исполненных этим народом исключительно для обводнения полей. Свое искусство они передали римлянам. Последние высоко ценили воду, и еще в настоящее время поражают их гидротехнические сооружения: возвышенные бассейны, водопроводные каналы, искусственные пруды и озера, великолепная обделка источников и другие совершенные устройства для доставления хорошей воды. Самым широким образом оросительные сооружения развились в Ломбардии. Сеть оросительных каналов в этой области, развиваемая и совершенствуемая со времен римлян, обнимает в настоящее время площадь до 450000 гектаров. Главные каналы этой сети, в состав которых вошли и древние искусственные водотоки, построены были в начале средних веков частью монахами, частью городами Миланом, Кремоной и другими под владычеством Висконти, Сфорц, Паллавичини, а в области Мантуи династией Гонцаго. Древнейший канал Ветталия построен в 1057 г. Уже в 1216 г. в Милане появляется собрание постановлений о пользовании водой, которые впоследствии были усовершенствованы и послужили основанием действующего в настоящее время законодательства об орошении 1747 г. В XI в. монахи монастыря Chiravalle владели более чем 8000 гект. орошаемых лугов и продавали излишек своей воды. Для определения ее количества пользовались особыми водомерами, в которых вода пропускалась через определенное отверстие (0,029 кв. м.), при постоянном напоре (0,10 м.). В минуту через такое отверстие протекает 2,1835 куб. м., что называется миланской унцией. Впоследствии и до настоящего времени вместо водяной унции стали пользоваться для измерения расхода другими устройствами и приборами, называемыми со времен Солдати, первого изобретателя такого прибора в XVI в., модулями. В настоящее время в Ломбардии и остальных областях Италии, вода, которой можно пользоваться для О., составляет предмет частной собственности и право на воду переходит от одних владельцев к другим путем купли и продажи. Дороже всего ценятся сточные воды городов. Вода доставляется частью из рек, частью из фонтанилей, т. е. обделанных ключей. Из последних особенно ценятся те, которые в суровое время года доставляют теплую воду со средней темп. в 10 Р°. Ими пользуются для орошения роскошных зимних лугов (prato marcitorio). Вся Ломбардская низменность прорезана каналами, отводными рвами и дамбами, с принадлежащими к ним шлюзами и водоспусками и разного рода водоподъемными механизмами. Общая длина всех оросительных каналов в Ломбардии превышает 7000 км. Наибольший из них, Naviglio grande, длиной 50 км., построен в 1177 г. Питаемый рекою Адда, он орошает луга и поля вост. части области Милана и провинции Лоди, всего на площади 98000 гект. Канал этот служит одновременно и для судоходства. Канал Муцца, длиной 57 км., на двух третях своего протяжения питает водой площадь в 164000 гект. От большого Naviglio ответвляется канал Берегардо, а к Муцце примыкают некоторые каналы Бергамской области, питаемые реками Брембо, Серио и Олио. Другую группу составляют каналы Павия, Кремона, Гавардо, Мартезана и Навилио — интерно, принимающий сточные воды города Милана, затем каналы-водопроводы: Валлата, Риторго, Паллавичино, Лоната, Кальцината, Аквинегра, Поццола и др. В области Пьемонта О. развито меньше, чем в Ломбардии, но в 1862 г. здесь окончена постройка большого канала Кавура, соединяющего По с Тичино, длиной 82 км. Доставляемая этим каналом вода, при помощи системы более древних пьемонтских каналов Ротто, Калуза, Чилиано и др., орошает площадь около 250000 гект. Из Ломбардии немецкие солдаты в XVIII в. принесли с собой искусство О. в область нижнего Рейна, где оросительные устройства особенно развились и укрепились в окрестностях гор. Зигена, благодаря стараниям бюргермейстера этого города Дреслера, около 1750 г. В Испании О. введено было маврами, трудами которых безводные окрестности Валенции превратились в область роскошнейшего плодородия. Развалины гидротехнических сооружений мавров в Испании до сих пор производят впечатление своим величием, а в некоторых местах сооружения эти настолько сохранились, что ими и теперь поддерживается культура целых областей. Мавританские оросительные устройства послужили образцом не только в техническом отношении, но и в отношении законодательства и организации, так как здесь явилась самая древняя форма общественного пользования О. Подведомственные маврам провинции разделялись на оросительные участки, для которых необходимое количество воды обеспечивалось заграждением горных ручьев и речек в летнее время. Для этого строились большие плотины. Из образованных таким образом водохранилищ вода проводилась магистральными каналами, а от них ответвлялись боковые каналы, из которых вода для О. отдельных участков вычерпывалась нориями. Для каждого из орошаемых участков рассчитано было точно потребное количество воды. Пользование ею было строго регламентировано, и за выпуск излишней воды установлены были штрафы. Для контроля расхода воды пользовались стрелочными водомерами. В некоторых местностях Испании устройства эти сохранились еще в настоящее время. Во Франции большие оросительные системы находятся в долинах Луары и Гаронны, а также в департаментах Савойя, Верх. Савойя, Буш-дю-Рон, Геро, Гар и др. Англия, по свойствам климата, требует мало О., но местами и здесь встречаются обширные местности, пользующиеся искусственным обводнением, напр. самые древние оросительные устройства, в Уайльтшире, созданные в 1690—1700 гг., занимают площадь около 15—20000 гект. В 1743 г. Дженингс устроил у Гоудена, близ Йорка, первые кольматажные луга. Для успеха О. полив должен производиться, соответственно роду культуры, в надлежащее время года, водой надлежащего качества, с предварительной подготовкой почвы. Если сама вода не богата необходимыми для растений питательными ингредиентами, то иногда необходимо, в дополнение к доставляемой влаге, еще искусственное удобрение. Циркуляция воды в слоях грунта, окружающих корни растений, содействует их росту разнообразными способами. Вода разрыхляет почву и, растворяя неорганические вещества, заключающиеся в почве и необходимые для жизни растений, подводит их к корням и способствует их всасыванию вместе с растворенными в воде питательными газами. Она, кроме того, регулирует температуру почвы, удаляет из нее вредные вещества (кислоты, железные соли и пр.) и уничтожает насекомых. Количество воды, необходимое для О. известного участка, зависит от климата, количества влаги в воздухе, силы испарения, времени года, качеств грунта (пористости его, вязкости, преобладания чернозема и минеральных веществ), от свойства воды, уклона местности, удобства стока и, наконец, от способа О. Качество воды обусловливается ее происхождением и зависит от обилия в ней питательных веществ и от температуры ее. Вода из ключей обыкновенно слишком студена и бедна питательными веществами. Вода из рек и ручьев тем лучше по составу, чем более водотоки эти пересекают населенные места. Абсолютно вредна вода из торфяных болот, в особенности же из фабрик и заводов. Лесная вода большей частью бедна питательными веществами и нередко отягощена вредными составными частями, например дубильной кислотой. Студеная и бедная питательными частями вода может быть исправлена проведением по длинным каналам, при чем она нагревается, и прибавлением удобрительных веществ. Вода, имеющая в своем составе вредные примеси, большей частью негодна для О. и не может быть исправлена. О. производится различными способами, сгруппированными в три главные системы, различающиеся по роду перемещения воды: 1) Обводнение, достигаемое просачиванием или впитыванием в почву через откосы рвов и канав, по которым проводится вода, не требует поднятия ее уровня выше берегов. Эта система дает превосходные результаты на легких, проницаемых почвах. Она применяется при культуре лугов, а в больших размерах в губчатых почвах, на которых разводится растительность, требующая постоянного возобновления влаги, напр. в плантациях теплых поясов. Действию просачивания способствует высокая температура. 2) О. в тесном смысле или ирригация представляет искусственную поливку посевов или пастбищ водой. Для этого необходимо, чтобы уровень воды в реке или резервуаре был выше орошаемой местности. В противном случае прибегают к подъему воды машинами. При лиманном орошении вся местность периодически заливается водой, которая остается на ней столь продолжительное время, пока почва не насытится. Достигается это подпором течения реки или ручья плотинами или бейшлотами для образования резервуара. Для предупреждения немедленного стока выпущенной воды приходится в большинстве случаев окружать также дамбами или валами орошаемую площадь. При правильном или поливном О. вода проводится на орошаемый участок посредством целой системы каналов, канавок и бороздок и, переливаясь через края их, постоянно омывает почву. Для этого пользуются естественной покатостью местности или устраивают искусственные склоны. По таким склонам вода стекает в одну сторону — при односкатном О., или сливается с возвышенного ребра в обе стороны, что наз. двускатным О. Иногда лиманная система сочетается с правильным О. и та же вода, после затопления одних участков, употребляется для полива нижележащих полей. Способ Петерсона, примененный впервые в Голштинии, представляет соединение О. с дренажем. Дренированная почва подвергается искусственному затоплению, причем происходит энергическая циркуляция воды, отводимой дренажной сетью. Вода для полива может быть также доставлена по трубам и распределяется механическими средствами, напр. при помощи особых поливных тележек (Швейцария) или же выпускается через желоба, падая в виде дождя (Англия). У нас предложено было Аристовым производить поливку искусственным дождем, пользуясь подвижным насосом с двигателем, устанавливаемым в разных пунктах вдоль водопроводной канавы, причем струя воды пускается через пеньковый рукав с наконечником. 3) О. с перемещением земли — заболачивание или кольматаж происходит во многих местностях естественным образом, напр. в Египте разливом р. Нила, который по спаде воды всегда оставляет тонкий слой плодородного ила и при этом постепенно возвышает почву. Этот результат достигается также искусственным путем посредством О., главная задача которого в этом случае составляет не увлажнение почвы, а наращение ее размельченными частицами земли с примесью питательных материалов, вследствие чего происходит возвышение почвы и улучшение ее качеств; при кольматаже имеется в виду преимущественно первая цель, если же преследуется улучшение качества почвы, то этот вид О. наз. лимонажем. Кольматажем достигнуты поразительные успехи в Тосканских мареммах в Италии и в области Савойев во Франции. В некоторых хозяйствах Западной Европы применяется особый вид О., заменяющий обычное удобрение. При этом имеется в виду распределить плодотворные вещества на большую площадь, что достигается при помощи сильных двигателей или напуском удобрительных жидкостей по естественным или искусственным скатам. Так наз. поля О. (Берлин, Париж, у нас Одесса) представляют собой подспорье при канализации больших городов, давая возможность утилизировать сточные воды (см. Канализация); по шотландской системе (способ Кенеди) жидкое удобрение доставляется на поля подземными трубами. Применяемые ныне в России способы орошения сводятся к двум главным типам: лиманному и правильному. Главнейшая цель временного затопления почвы при лиманном О. — образование хороших лугов, но это временное увлажнение не остается без влияния и на улучшение посевов пшеницы и других хлебов на лиманах. Для лиманного О. строится плотина, заграждающая балку или речку. Удерживаемые плотиной весенние воды разливаются по орошаемому участку и образуют лиман, с которого вода после 2—3 недель спускается через устроенные в плотине водоспуски. После нескольких затоплений на солончаковой почве появляется хорошая трава; несолончаковые места после затопления дают обильные укосы, а более возвышенные места затопляемой площади могут быть распахиваемы. Более сложный способ лиманного О., примененный впервые водной экспедицией министерства государственных имуществ в Самарской губ., дает возможность на участках со значительными уклонами той же водою затоплять последовательно несколько ярусов, и потому лучше утилизировать ее. Для этого участок разделяется концентрическими дамбами на террасы, и по насыщении почвы верхнего яруса, вода спускается во второй, ниже лежащий, потом в третий и т. д., образуя постепенно понижающиеся лиманы. Для правильного О. пользуются скопом воды от тающего снега, а также иногда от ключей, задерживаемой в искусственном пруде, образованном заграждением плотиной выхода из балки или оврага. Вода из пруда выпускается через трубы в главную водопроводную канаву, откуда при помощи распределительных канав, идущих по склону местности, выпускается в оросительные канавы, разливаясь из них в мелких прорезах или бороздах по орошаемому полю, или же спускается по поверхности поля сплошным слоем. Для направления воды по желанию и в требуемом количестве на разные участки пользуются простого устройства небольшими шлюзами, а для замедления стока устраиваются в надлежащих местах уступы, задерживающие воду. Полив производится несколько раз в течение роста хлебов и трав, в зависимости от состояния погоды, от количества выпадающей влаги, а также от качества почвы и рода посевов. Где условия местности не позволяют пользоваться естественным склоном для образования возвышенного бассейна и спуска из него воды самотоком, подъем воды из естественного водохранилища или из ближайшей реки производится механически при помощи различных приспособлений, начиная с чигиря, т. е. вертикального колеса с подвешенными по окружности ведрами, вращаемого лошадью, быком или человеком, до насосов, приводимых в действие гидравлическими, ветровыми или паровыми двигателями. В Туркестане О. совершается почти исключительно из рек, берущих начало в высоких горных хребтах, ограждающих эту область с юго-востока. Реки эти имеют два половодья: в марте и апреле — весенние паводки (в это время производится посадка хлопка и требуется поливка для всех хлебов) и в мае и июне — летнее половодье, от таяния горных снегов. Уже в VIII в. появившиеся в стране арабы нашли в Туркестане многочисленные оросительные каналы. Существующие ныне оросительные каналы выведены из рек Нарына и Кары-дарьи (образующих при своем слиянии Сыр-дарью), из Сыр-дарьи и ее притоков, из Зеравшана и, наконец, из Аму-дарьи. Некоторые из этих каналов имеют значительные размеры, напр. Ширихан-сай (из Кара-дарьи) в период О. несет почти 7 1/2 куб. саж. в секунду, протяжение его около 101 версты. Немногим меньше по размерам каналы Буз-су (из р. Чирчика) и Андижан-сай (из Кара-Дарьи). В Хивинском ханстве также многие каналы походят на очень порядочные реки. Из этих каналов вода выпускается на орошаемые поля посредством главных и боковых арыков. Все эти сооружения, вследствие культурной и технической отсталости туземцев, частью устроены нерационально и запущены. Северные уезды Сыр-Дарьинской области не вполне обеспечены водой, выведенной из Сыр-Дарьи, и потому население пользуется чигирями, устраиваемыми самым простым способом — из глиняных кувшинов, насаженных на обруч из жердей, который посредством диаметрально расположенных спиц прикрепляется к оси, приводимой в движение зубчатой шестерней. Крупное оросительное предприятие, но далеко незаконченное, представляют производимые ныне удельным ведомством работы в Мервском оазисе, по р. Мургабу, где для правильного орошения Мургабского Государева имения возводится громадная плотина, недалеко от развалин древней Султанбентской плотины, для впуска воды в древний же, ныне сухой, Султан-ябский канал. В Закавказье туземная ирригация заключается в проведении оросительных каналов, берущих начало от боковых притоков Куры и Аракса; местами устраиваются запасные резервуары-водохранилища или так наз. амбары, а у подошвы горных склонов вода добывается из кягризов, т. е. колодцев, опущенных до водонепроницаемого слоя и соединенных на поверхности этого слоя подземными галереями. По той же причине, как и в Средней Азии — отсутствию средств и знаний — оросительные устройства кавказских туземцев носят примитивный характер. В шестидесятых годах, по поручению бывшего кавказского наместника, кн. Барятинского, английские инженеры Белли и Габб исследовали вопрос об орошении Восточного Закавказья. Согласно их проектам, в Закавказье возможно оросить до 2 млн. десятин земли с расходом на это до 200 млн. рублей. Из более совершенных сооружений, исполненных в новейшее время, приходится отметить Мариинский канал, протяжением 15 вер., орошающий 15000 дес. на так наз. Караязской степи, и Араздаянский канал, длиной 36 вер., для орошения степи того же названия в Эриванском уезде. Для степей Северного Кавказа важно лишь их обводнение, т. е. доставление в достаточном количестве доброкачественной воды для нужд населения и для скота. Наибольшее значение имеет здесь бассейн Терека, где первоначальной задачей гидротехнических работ была преимущественно защита населенных мест от наводнений. Дамбами, валами и плотинами, устроенными с этой целью, покрыть весь левый берег реки от Кизляра до Шелкозаводской станицы. Казачьи земли вдоль Терека орошаются частью лиманным способом, напуском воды из многочисленных канав, проведенных от реки, частью (сады и виноградники) поливкой. На Кумыкской плоскости все посевы поливаются, а неполивные поля остаются в виде покосов. Большего протяжения каналы, построенные в бассейне Терека для обводнительных целей: Курский, длиной 17 вер., и Эристовский, протяжением около 85 вер., выведенные из р. Малки, притока Терека, и вливающиеся в Куру; затем каналы Щедринский, канал Вояковского, Юзбаш-Терек-Татаул, Юзбаш-Сулак-Татаул, Шабур и Сулакский. Вообще же воды Терека слишком еще мало утилизируются для О. Для двоякой цели О. и предохранения низовьев Терека от наводнений — составлен инженером М. Даниловым грандиозный проект судоходного канала между Доном и Волгой, от Ростова до Астрахани, с ветвью к Каспийскому морю. Фруктовое садоводство, виноделие и также табаководство в Крыму требуют искусственного О. В южной части полуострова О. производится из горных рек, из которых вода разводится по садам канавами. Но за отсутствием запасных водохранилищ для скопления зимних и весенних вод, огромная часть их стекает без пользы. В губерниях юга и юго-востока России оросительные работы начаты недавно и ведутся, главным образом, водной экспедицией министерства земледелия и государственных имуществ, под начальством генерал-лейтенанта Жилинского. Наиболее обширные оросительные работы экспедиции: в Самарской губ., на Валуйской оброчной статье, устроено правильное О. на 1850 дес.; кроме того 600 дес. орошается одновременно правильным и лиманным способом и до 4000 дес. затопляется одним лиманным способом. На Кочетковском участке орошается 830 дес.; при дер. Августовке затопляется до 800 дес. и после спуска воды с лимана остается еще постоянный пруд с запасом 120000 куб. саж. Близ слободы Малого Узеня лиманным способом затопляется до 2300 дес. Оросительные сооружения устроены экспедицией в слишком 15 имениях Самарской, Саратовской, Екатеринославской, Херсонской, Воронежской, Таврической и Астраханской губерний. Кроме работ на казенных землях, исполняемых экспедицией, производятся, частью при содействии той же экспедиции, подобные же работы в имениях частных владельцев на их собственный счет, а также на землях крестьянских и войсковых. В 1892 г. управлением общественных работ, предпринятых под руководством ген. Анненкова, для помощи пострадавшему от неурожая 1891 г. населению, произведен ряд обводнительных работ в бассейне р. Дона, в Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской губ. Работы состояли в устройстве прудов, сооружений для собирания ключевых вод, земляных валиков и снежных защит для удержания влаги на полях. Стоимость оросительных устройств зависит от местных условий и представляет большое разнообразие. На основании опыта водной экспедиции министерства земледелия и государственных имуществ, устройство простого лиманного О. требует затрат на десятину: без водоспусков — от 6 до 16 р., с деревянными водоспусками — от 15 до 24 р., с каменными — от 22 до 40 р. Устройство ярусного лиманного О. обходится: при деревянных водосливах и водоспусках — до 10 р., при каменных — до 25 р. Устройство правильного О. вызывает следующий расход на десятину: на возведение водохранилищ — от 25 до 110 р., на сооружение приспособлений для выпуска воды из водохранилищ и для распределения ее по орошаемой площади — от 32 до 65 р. Всего же правильное О. на десятину обходится от 57 до 175 р. Ежегодный расход на поддержание и ремонт не превышает 2 1/2 — 3 р. на десятину. Для характеристики выгодности О. приводятся следующие цифры: по Валуйскому казенному имению Самарской губ. неорошаемые сенокосы дали от 6 до 10 р. дохода с десятины, а орошаемые — от 16 до 33 и даже до 46 р. (люцерна); пахотные земли без О. шли в аренду по 5—6 р., с О. — по 16—32 р. за десятину, с платой еще по 5 р. с десятины за самую воду. Подобные же данные имеются по другим казенным имениям, где введено О. В частных имениях (Жеребцова в Донской обл., Павлова в Екатеринославской губ.) достигнута прибыль до 15 и 32 % на затраченный капитал, сверх земельной ренты. До приступа к оросительным устройствам необходимо точно пронивелировать местность, исследовать грунт и определить количество, качество и уклон воды, которой желают пользоваться для орошения, и составить проект. Рациональное устройство правильного О. с необходимыми при этом сооружениями, плотинами, прудами, водоспусками, шлюзами с дамбами при них, в особенности там, где дорожат водой, а также правильное расположение главных и распределительных каналов и примыкающих к ним отводных, оросительных и спускных рвов — требует большого знания и открывает широкое поле для искусства инженера. В свою очередь, необходимость приложения этого искусства к разрешению задач, представляющихся при оросительных работах, имела последствием, что одна из важнейших вспомогательных наук инженерного дела — гидравлика — обогатилась наблюдениями и теоретическими исследованиями в Италии и отчасти во Франции, в тесной связи с О. Пользование водой для целей О., с другой стороны, вызывает необходимость законодательных и административных мер (см. Водовладение). Проект общего водного закона, в видах осушения и О. земель, в настоящее время разрабатывается особой комиссией, под председательством М. Л. Бортникера. А. Т.

ОРОШЕНИЕ

, ирригация, подача воды на поля, испытывающие недостаток влаги; обеспечивает создание в корнеобитаемом слое почвы оптим. водного режима для развития с.-х. р-ний; один из осн. видов мелиорации. Включает комплекс технич., агротехнич. и организационно-хоз. мероприятий, в основе к-рого лежат гидротехнич. приёмы нор-миров, подачи воды в почву и превращения её в почвенную влагу. Потребность в О. возникает, когда возделываемые культуры в течение всей вегетации или в определ. фазы развития испытывают недостаток естеств. влаги, без восполнения к-рой невозможно высокопродуктивное с.-х. использование земель. О. создаёт благоприятный водный и связанные с ним др. режимы почвы, необходимые для повышения её плодородия, получения высоких и устойчивых урожаев с.-х. культур, существенно влияет на качество продукции раст-ва. Так, при оптим. кол-ве влаги у плодовых и ягодных культур увеличивается сахаристость плодов, у масличных — содержание жира в семенах, у пшеницы при дополнит, азотном питании — белка в зерне, у хлопчатника улучшается качество волокна. Правильное применение О. способствует усилению аэробных процессов в почве, вследствие чего происходит ускоренное разложение органич. остатков— процесс нитрификации. О. даёт возможность капитально улучшить земли засушливых зон и вовлечь их в с.-х. оборот, более продуктивно использовать угодья достаточно увлажнённых р-нов. В этом случае О.— непременное условие развития хлопководства, рисосеяния, зернового х-ва (создание зон гарантированного сбора зерна), технич. культур, овощеводства, плодоводства, жив-ва (повторные посевы кормовых культур на орошаемых землях, создание культурных пастбищ и сенокосов).

К нач. 19 в. мировая площадь орошаемых земель составляла 8 млн. га, к нач. 20 в.— 48 млн. га. В 20 в. О. развивается во мн. странах, особенно в Китае, Индии, Пакистане, Иране, Японии, Египте (орошается вся посевная площадь), США, Мексике, Италии, Болгарии, Франции и др. В 50-е гг. мировая площадь орошаемых земель составляла 121 млн.га, в 80-е г г. — св. 230 млн. га; в СССР — 19,7 млн. га (1985). В 10-й пятилетке (1976—80) О. получило широкое развитие в Ср. Азии, Поволжье, на Сев. Кавказе и Ю. Украины, в Молдавии. Границы его применения расширяются: в Нечерноземной зоне О. гарантирует получение высоких урожаев овощных и кормовых культур, трав. О. подразделяют на регулярное (самотёчное или с механич. водоподъёмом ) — воду подают на поля в установл. сроки и в нужном кол-ве в соответствии с орошения режимом; периодическое (однократное) — вода на поле поступает 1 раз во время паводка на реке, при попуске из водохранилищ; лиманное — путём задержания полых вод весеннего стока (см. Лиманное орошение). Для О. строят оросительные системы. Водозаборные сооружения этих систем забирают воду из источников орошения (реки, крупные каналы, водохранилища, подземные воды, собираемые с помощью колодцев и скважин) в оросит, каналы, к-рые транспортируют ее к орошаемым массивам и распределяют по поливным участкам. Орошают также сточными водами (см. Земледельческие поля орошения), водой с растворёнными в ней удобрениями (удобрительное О.).

Совр. О. характеризуется стр-вом крупных оросит, систем, площадь О. к-рых достигает десятков и сотен тыс. га, напр, в СССР — Голодностепская (300 тыс. га), Каховская (800 тыс. га) и др. За рубежом наиб, крупные системы построены в Египте, НРБ, Бразилии, Индии, Ираке, Мексике, Пакистане, Сирии, США, Судане, Югославии. Технич. совершенствование О. включает: внедрение телемеханизации управления и автоматизации забора, распределения и учёта воды; замену открытых каналов в земляном русле трубопроводами и лотковыми каналами; применение бетонных и железобетонных облицовок и экранов в качестве противофильтрационной защиты; использование полимерных материалов (трубы и плёнки для экранов в каналах и водохранилищах); более рациональные способы орошения (см. Дождевание, Внутрипочвенное орошение, Поверхностное орошение. Капельное орошение. Аэрозольное орошение) и конструкции поливной техники, развитие О. с механич. водоподъёмом и т. д.

Выращивание с.-х. культур при О. предусматривает специфич. приёмы обработки почвы, повышенные дозы внесения удобрений, согласование поливов с обработками почвы и посевов (см. Орошаемое земледелие). Большое значение имеет предупреждение засоления и заболачивания земель. Для борьбы с этими явлениями используют промывку земель и дренаж.

• Костяков А. Н., Основы мелиорации, 6 изд., М., I960: его же. Избранные труды (по мелиорации), т. 1—2, М., 1961; Мелиорация земель в СССР. М., 1975; Багров М. Н., Кружилив И. П., Сельскохозяйственная мелиорация, М., 1985.