Что такое осенний марафон

«Вы подлец, Данелия!»: почему на «Осенний марафон» обиделись советские женщины

Фильм Георгия Данелии вышел на экраны в 1979 году, но кажется актуальным до сих пор. История о запутавшемся мужчине, который попросту не может выбрать между двумя дорогими ему женщинами и пытается угодить всем, по-прежнему западет в душу одним зрителям и вызывает гнев у других. Мы вспоминаем, как родилась идея картины, что происходило на съемках и почему Данелию за создание «Осеннего марафона» заклеймили мерзавцем.

«Фильм мужских ужасов»

Сценарий к ленте под названием «Горестная жизнь плута» написал драматург Александр Володин, который не постеснялся в основу его положить собственный опыт «двойной жизни». Женатый мужчина не умеет говорить «нет» ни своей супруге, ни молодой любовнице, хочет угодить всем, а потому мучается сам и мучает других. Проникнувшийся этой историей Георгий Данелия посчитал сценарий даже слишком личным – ведь ситуация была знакома и ему, трижды женатому. Режиссеру показалось, что снимать фильм должен кто-то помоложе, поэтому съемки долго откладывались. Володин уже готов был отдать материал для театральной сцены, но Данелия запротестовал и взялся за работу над фильмом сам. И нисколько не пожалел, ведь позднее автор «Я шагаю по Москве» и «Мимино» именно «Осенний марафон» признавал одной из трех своих лучших режиссерских работ.

Правда, Данелия серьезно переработал первоначальный скрипт, изменив и название картины. «Осенний марафон» действительно звучит гораздо глубже и точнее заглавия «Горестная жизнь плута», слишком однозначно характеризующего главного героя. «Осенний» намекает на период жизни уже немолодого интеллигента Бузыкина, «марафон» же воспринимается как бесконечная гонка персонажа за заранее обреченной на неудачу идеей осчастливить всех. Благодаря журналисту Юрию Росту «Осенний марафон» вошел в историю как «фильм мужских ужасов», хотя «ужасы» там, конечно, далеко не только мужские.

Басилашвили получил роль хитростью

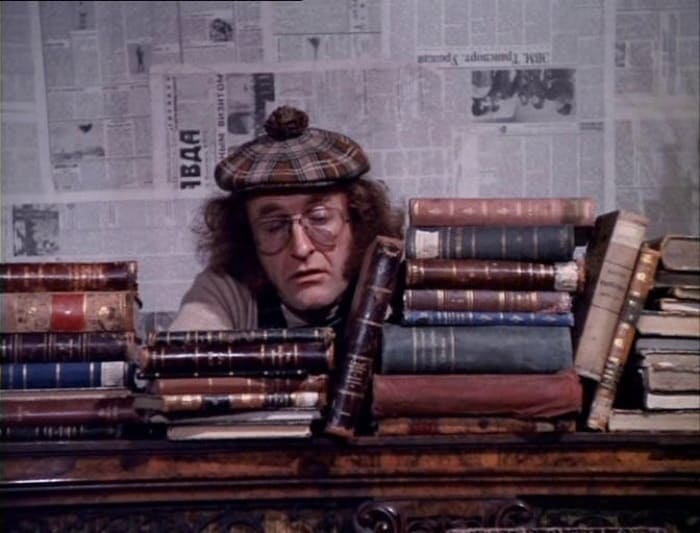

На роль неуверенного в себе, нерешительного и податливого педагога Бузыкина поначалу рассматривался Александр Калягин – Володин даже признавался, что писал персонажа именно под этого актера. Но Данелия сомневался и просматривал другие кандидатуры. В один из дней ассистентка режиссера привел на съемочную площадку Олега Басилашвили, хотя Данелия никак не могу представить его в образе мямли Бузыкина. После предыдущих своих ролей у Рязанова Басилашвили казался ему решительным и волевым, что никак не соответствовало характеру героя. Спор разрешила маленькая хитрость: пригласившая актера на съемки ассистентка подсказала ему не выходить из образа Бузыкина даже вне съемочной площадки. И вот однажды, подвозя Басилашвили на машине до дома, Данелия заметил, как тот, слегка сутулясь, в интеллигентной кепке топчется на пешеходном переходе, не решаясь ступить на трассу. «Вот он, настоящий Бузыкин!» – подумал Данелия, и на следующий день Басилашвили уже приступил к съемкам.

Позднее актер только подтвердил правильность выбора. Будучи почти единственным среди работавших над картиной мужчин, кто на собственном примере не знал, как это – жить двойной жизнью, он робел перед камерой, не понимая, что ему делать и как именно играть. За свою проникновенную работу в «Осеннем марафоне» Олег Басилашвили позднее получит приз Венецианского кинофестиваля.

Гундарева переписывала сценарий, Неелова спорила с режиссером, а Волчек удалила родинку

Сложности у Данелии возникли и с женской частью актерского состава. Сыгравшая «старую жену» Бузыкина Наталья Гундарева на самом деле на год младше «молодой любовницы» Нееловой. Однако Гундарева так прониклась собственным персонажем, что пыталась вмешиваться в диалоговые сцены и прямо во время съемок требовала от Данелии изменить ее текст. Тот поначалу не возражал, однако осознав, что у него начинает получаться совсем другой фильм, мягко предложил Гундаревой когда-нибудь самой сесть в кресло режиссера, а пока поиграть в том, что уже написано и придумано до нее.

Марина Неелова пошла еще дальше. Она сама как-то была на месте Аллочки, влюбившейся в женатого мужчину, поэтому считала, что ее героиня вовсе не практичная и алчная женщина, а персонаж чуть ли не глубже и несчастнее самого Бузыкина. Постоянные споры с Данелией по поводу ее образа привели к тому, что актриса и режиссер в один прекрасный день вообще перестали общаться и на съемочной площадке передавали послания друг другу через посредников.

«Мы так с ней ссорились, что на съемках часто общались только через Володина, – вспоминал Данелия. – Забавно это выглядело. Я: «Передайте актрисе Нееловой, что здесь нужно так-то и так-то». А она: «Передайте товарищу режиссеру, что он деспот!» Потом мы помирились и даже подружились с Мариной».

Своя собственная драма разыгралась во время съемок «Марафона» и с исполнительницей роли переводчицы Варвары Галиной Волчек. Она всегда стеснялась своей внешности, поэтому редко соглашалась на работу в кино, но Данелия смог уговорить ее поучаствовать в фильме. Просматривая отснятый материал, актриса очень расстроилась. Она рассказывала: «У меня ведь раньше на носу большая родинка была. До этого в фильмах ее как-то замазывала, крупным планом меня не снимали, а тут. Я заплакала. Побежала в больницу и удалила эту родинку». Волчек была так расстроена своим образом в ленте, что даже не смогла прийти на премьеру фильма.

Немец перепивал русских

Датского профессора сыграл немецкий журналист и бывший прыгун в длину Норберт Кухинке. Он идеально попал в роль, но чтобы снять его в своем фильме, Данелия прошел огонь и воду. Во-первых, от съемок отказывался сам Кухинке – он не был актером, сетовал на занятость, отсутствие харизмы и начальство в ФРГ. Но режиссер взял его измором, согласившись снимать немца только по выходным. Другая проблема – внимание КГБ, чье разрешение было необходимо для работы с иностранцем. Не получив от спецслужбы быстрого ответа, Данелия плюнул на все и стал снимать Кухинке без одобрения – когда фильм был уже готов, возражать ему было поздно.

Сам новоявленный немецкий актер после триумфальных показов «Осеннего марафона» на мировых кинофестивалях проснулся звездой. Кухинке долго вспоминал работу над фильмом и гостеприимство русских, правда, хвастался, что в одном он смог обойти даже их.

«Знаете, я ведь частенько перепивал русских. Раньше в таких количествах водку пил! Но никогда не был в «трезвывателе», как мой герой Билл», – хвастался немец.

Фильм «Осенний марафон»: интересные факты о картине

В январе 1980 года состоялась премьера фильма режиссера Георгия Данелии «Осенний марафон». В картине зрители увидели целое созвездие советских кинознаменитостей: здесь снимались такие известные актеры, как Олег Басилашвили, Наталья Гундарева, Марина Неёлова, Евгений Леонов, Галина Волчек и другие. Главным героем ленты стал переводчик Андрей Бузыкин, который ведет двойную жизнь, обманывая жену и скрывая любовницу. Обман загоняет мужчину в тупик, но он продолжает свой бег в никуда.

В материале 24СМИ – интересные факты о фильме «Осенний марафон», ролях актеров, сценарии и киноляпах, а также подробности съемок лирическо-философской комедии.

Сценарий

Сценарист Александр Володин в конце 1970-х годов написал текст под названием «Горестная жизнь плута» и предложил режиссеру Георгию Данелии отдать его на рассмотрение в объединение комедийных и музыкальных фильмов, руководителем которого в то время был знаменитый режиссер. Георгий Николаевич отдал текст начинающим кинематографистам Юрию Кушнереву и Валерию Харченко.

Но актеру Александру Калягину, которого выбрали на главную роль, не понравился тот факт, что работать придется с неопытными режиссерами. Сценарист Володин также согласился с тем, что молодые и неопытные кинематографисты не справятся со столь серьезной и глубокой темой. Данелия собирался отдать сценарий другому режиссеру, Павлу Арсенову. Но тот был занят другим проектом и пообещал приступить к работе после его завершения. Однако, как выяснилось, «Горестная жизнь плута» его мало интересовала, и тогда Володин решил адаптировать текст для театральной постановки.

Когда об этом узнал Данелия, он возмутился таким решением автора и сказал, что можно ведь снять отличный фильм. Но сам изначально не хотел браться за эту работу, так как Володина считали принципиальным и несговорчивым сценаристом. В итоге на деле все оказалось иначе: Володин согласился вносить правки и менять некоторые детали в ходе работы над лентой. Поэтому им с Георгием Николаевичем все же удалось сработаться и научиться учитывать мнение друг друга в процессе съемок.

«Оскар»

В интересные факты о фильме «Осенний марафон» стоит добавить, что картина Георгия Данелии должна была претендовать на номинацию в американской премии «Оскар». Однако это событие не совершилось: препятствием стал ввод Советских войск в Афганистан в 1979 году.

Лента все же получила некоторые другие кинонаграды. Например, на фестивале в Сан-Себастьяне «Осенний марафон» получил главный приз «Золотая раковина» и премию Международной федерации кинопрессы. На Венецианском кинофестивале Евгений Леонов, сыгравший в картине роль слесаря Харитонова, получил приз за лучшую мужскую роль. «Осенний марафон» также забрал главные награды на фестивалях в Душанбе и Шамрусе, проходивших в 1980 году. Кроме того, картина Георгия Данелии получила специальный приз на кинофестивале в Габрово и удостоена Государственной премии имени братьев Васильевых в 1981 году.

Смена названия

Некоторым зрителям известен следующий интересный факт о фильме «Осенний марафон»: изначально автор сценария назвал свою работу «Горестная жизнь плута» и хотел, чтобы картина носила именно это название. Однако, когда к съемкам приступил Георгий Данелия, он решил, что первоначальный вариант характеризует главного героя только с отрицательной стороны. На самом деле образ Бузыкина сложный и многогранный. Поэтому было придумано другое название: «Осенний марафон», – которое больше соответствовало смыслу фильма и отражало немолодой возраст героя, а также его непрерывный жизненный «бег», из-за которого у него не оставалось времени, чтобы остановиться и осмотреться по сторонам.

На реальных событиях

Отметим еще один интересный факт о фильме «Осенний марафон»: картина основана на реальных событиях. Сценарист Александр Володин описал в своем тексте жизненную ситуацию, которая происходила с ним на самом деле. Кроме того, другие участники съемок (сам режиссер, Наталья Гундарева, Галина Волчек) также ясно понимали, о чем в картине идет речь и какой смысл требуется донести зрителям. Так как сами неоднократно оказывались в подобных ситуациях: переживали измены возлюбленных и супругов, разводились с супругами, становились любовниками или любовницами.

Только Олег Басилашвили, который сыграл в фильме главную роль Андрея Бузыкина, на тот момент был далек от подобных тем и имел репутацию примерного семьянина. Однако спустя годы ему также довелось пережить развод с супругой Татьяной Дорониной. Поэтому, встретившись однажды с Георгием Николаевичем, Басилашвили признался ему, что понял, о чем тогда они снимали картину «Осенний марафон».

Киноляпы

Внимательные зрители заметили массу несоответствий и киноляпов в ленте. Так, например, в некоторых сценах предметы мебели и обихода меняют свое местоположение вместе со сменой кадра.

В одной из сцен видно, как отличается один и тот же вид из окна героини Марины Неёловой, которая сыграла роль Аллы Ермаковой, любовницы Бузыкина. К тому же изменения коснулись и самого окна: оно приобрело совершенно иные очертания – очевидно, что снимали эпизод в разных помещениях и в разное время.

В другом эпизоде автобус, едва не сбивший одного из героев, при смене плана магическим образом обзаводится надписями и рисунками на бортах, которые секунду назад выглядели чистыми. А финальная сцена картины вызвала недоумение у всех зрителей: действие происходит в конце долгого дня, но в кадре за окном светло. Андрея приглашают на утреннюю пробежку, а бегут герои уже в темное время суток, когда путь им освещают ночные фонари.

Немец в роли датчанина

В завершение добавим еще один интересный факт о фильме «Осенний марафон»: Норберт Кухинке, сыгравший роль профессора-слависта из Дании, не профессиональный актер, а немецкий журналист и кинорежиссер, который был лично знаком с Юрием Кушнеревым. Исполнителю требовалось подолгу вживаться в образ персонажа, а чтобы в некоторых сценах получились нужные эмоции, съемочной группе приходилось искать нестандартные решения и идти на хитрость и уловки. Например, когда другие актеры вместо крепкого алкоголя в кадре пили воду, немцу в рюмку налили настоящую водку. Дубль получился с первого раза: Норберт от неожиданности «изобразил» нужное выражение лица, и кадр вошел в фильм.

В СССР нельзя было просто так получить разрешение на съемку в кино для иностранного гражданина: инстанции не желали брать на себя такую ответственность и поочередно отправляли режиссера по разным адресам, а вопрос оставался без ответа. Тогда Данелия понял, что нужно искать другой выход, и самостоятельно уговорил Кухинке поработать с ним, пообещав, что процесс займет всего 10 дней. В итоге съемки заняли в 3 раза больше времени. А у руководства ГДР возник ряд вопросов к кинематографистам. Поэтому было решено сменить происхождение персонажа, родиной которого стала не Германия, а Дания.

За кадром «Осеннего марафона»: Почему Данелия считал, что снял «фильм мужских ужасов»

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Сценарий под названием «Горестная жизнь плута» долгое время оставался на «Мосфильме» невостребованным – никто из режиссеров не брался за экранизацию незатейливой истории о метаниях немолодого интеллигента между женой и любовницей. Автор сценария Александр Володин говорил, что этот сюжет был автобиографичен и основывался на его личном опыте. Возможно, по тем же причинам за экранизацию взялся Георгий Данелия – позже режиссер признался, что в тот момент у него происходили очень похожие события: « Подробностей личной жизни я не рассказываю. Не скрываю, что три раза был женат и что я – отчасти тоже Бузыкин ». А после выхода фильма на экраны сотни мужчин узнали себя в главном герое и сокрушались: с женщиной на этот фильм не пойдешь!

Главного героя на самом деле должен был сыграть Александр Калягин – именно под него и писался сценарий. Однако Данелия посчитал, что в этом образе он выглядел бы неорганично. Поиски актера длились довольно долго – на эту роль претендовали Станислав Любшин, Николай Губенко и Леонид Куравлев. Олега Басилашвили в числе главных претендентов режиссер даже не рассматривал. Он появился на съемочной площадке по инициативе ассистента режиссера Елены Судаковой, при этом она даже не никого не предупредила о том, что пригласила его на пробы.

Данелия оказался в неловкой ситуации – ему пришлось делать вид, что актера действительно ждали. Однако окончательное решение он принял только после того, как подвез Басилашвили домой и увидел, как он нерешительно топчется на перекрестке, не осмеливаясь перейти дорогу. Как оказалось позже, это было частью плана: ассистентка режиссера попросила актера подольше оставаться в образе главного героя, чтобы Данелия убедился в том, что перед ним – настоящий Бузыкин.

А вот актрису на роль любовницы нашли сразу – Данелия давно хотел поработать с Мариной Нееловой и в этом образе видел только ее. Хотя на съемках поначалу им было сложно найти общий язык – оказалось, что актриса сама пережила подобную ситуацию и пыталась всячески оправдать героиню, сделать образ более глубоким и драматичным, вызвать у зрителей сочувствие к ней. У режиссера была несколько иная трактовка этого образа, но он пошел на уступки и согласился с Нееловой.

Как и главный герой в фильме, режиссер на съемках оказался между двух огней: исполнившая роль жены Бузыкина Наталья Гундарева тоже видела образ по-своему и стала серьезной соперницей Нееловой в борьбе за зрительское сочувствие. Актриса, побывавшая и в жизни в роли обманутой жены, делала столько замечаний в процессе съемок, что режиссеру пришлось деликатно напомнить ей о том, кто руководит съемочным процессом: « Если хотите попробовать режиссерский хлеб, я вам дам такую возможность в нашем объединении ». Хотя, возможно, именно благодаря двум блестящим актрисам, сыгравшим главные роли, фильм и получился таким глубоким и неоднозначным: в этом треугольнике нет виноватых, все оказались лишь заложниками ситуации.

Нелегко режиссеру пришлось и с еще одной актрисой – на роль коллеги Бузыкина, переводчицы Варвары утвердили Галину Волчек, которая сама была режиссером и руководителем театра «Современник». Тем не менее свое согласие на участие в съемках она дала, хотя и осталась крайне недовольна результатом: ей казалось, что ее героиня вышла настолько отвратительной и неприятной, что этого просто нельзя было показывать на экранах.

Роль датского профессора Хансена исполнил западногерманский журналист Норберт Кухинке. На съемочную площадку он попал случайно – благодаря тому, что был знаком со вторым режиссером. Правда, чтобы заполучить иностранца в актерский состав, пришлось обойти немало инстанций – от иностранного отдела Госкино до КГБ.

Режиссер остался очень доволен полученным результатом, хотя в год премьеры картина не пользовалась таким невероятным успехом, какой ее ожидал несколько лет спустя. Данелия говорил, что сделал три фильма на «пятерку» – «Я шагаю по Москве», «Не горюй» и «Осенний марафон». « Если бы пришлось снять «Осенний марафон» заново, я оставил бы всё как есть и ничего не переделывал », – говорил режиссер.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

«Осенний марафон»

Картина вышла на экраны на пике брежневского «застоя». Настроение фильма отражает свою эпоху, а главный герой пополнил ряды данелиевских протагонистов.

В конце 1970-х Александр Моисеевич Володин был уже состоявшимся драматургом, а его пьесы с успехом шли на подмостках БДТ, МХАТа и «Современника». Помимо драматургического творчества, Володин также занимался написанием сценариев. Сочинив очередной сюжет под названием «Горестная жизнь плута», он связался с Георгием Данелией и предложил вместе снять фильм. Сначала режиссер передал сценарий молодому режиссеру — Павлу Арсенову, но потом, пригласив на главную роль Александра Калягина, решил взяться за съемки сам. Однако, в процессе репетиций стало ясно, что актер совершенно не попадает в роль и срочно требовалось найти замену. Елена Судакова, ассистент по актерам, предложила кандидатуру Олега Басилашвили, которая вначале тоже была отвергнута режиссером.

Потом на роль пробовались Леонид Куравлев, Станислав Любшин, Николай Губенко. Однако, финальную точку в этой истории поставил случай. После первого отказа Басилашвили лично поехал из Ленинграда на студию Мосфильм, и его появление стало полной неожиданностью для Данелии. В тот же вечер состоялись пробы, после которых режиссер предложил подбросить Басилашвили до Покровских ворот. Как только актер вышел из машины, Данелия обратил внимание на нелепость Басилашвили, когда у того кепка съехала на бок, а мимика идеально соответствовала главному персонажу сценария — Бузыкину.

Кадр из фильма. Источник: YouTube

С остальными претендентами на главные роли проблем не возникло, кроме актера-исполнителя профессора Хансена. У ассистента режиссера Юрия Кушнерева был друг из ФРГ, журналист Норберт Кухинке. Режиссер настоял на том, чтобы первое знакомство с возможным кандидатом произошло завуалированно, без официального представления друг другу. Как только Данелия увидел Норберта в естественной обстановке, остальные сомнения сразу же развеялись.

Подобный формат знакомства был продиктован политической ситуацией, поскольку Кухинке являлся гражданином капиталистической Западной Германии и для встречи с ним требовалось специальное разрешение. Однако, журналист вначале отказался сниматься, так как был занят работой, но настойчивость режиссера привела к тому, что Норберт согласился на 10 съемочных дней (которые в итоге растянулись на месяц). Отметим, что по идеологическим соображениям в фильме пришлось изменить национальность персонажа — с немецкого на датского профессора.

После трагикомичных «Мимино» и «Афони», которые пришлись на самые «сытые» брежневские годы, настал черед горького послевкусия в виде «Осеннего марафона». Картина, вышедшая на экраны в 1979 году, символизирует закат безнадежно стареющей эпохи, как и Бузыкин — герой Басилашвили — становится фельетонной копией своих персонажей юных лет. Возможно, в прошлом герой своей бравадой и претензиями на значимое место в мире мог соответствовать оригинальному названию сценария Володина «Горестная жизнь плута», но в данелиевском фильме авантюрист-плут трансформировался в уставшего от жизни и запутавшегося в любовницах зрелого, но не созревшего мужчину. В этой связи неслучайна аллегория бегающего по утрам с датским профессором Бузыкина.

Кадр из фильма. Источник: YouTube

Невинные пробежки плавно перерастают в рутинный марафон самой жизни. В этом водовороте однообразных событий Бузыкин плывет по течению, не способный влиять в полной мере на свою жизнь. Нерешительность и самоуспокоение — та тактика, которую избрал главный герой, завела его в тупик. Мягкотелость и податливость привели к тому, что женщины, которых, как кажется, Бузыкин просто использует, на самом деле сами им манипулируют, перетягивая от случая к случаю себе.

Роли второго плана у Данелии порой перекрывают харизму главных героев. Смещение акцентов на второстепенных персонажей — это авторская черта режиссера. Так картины мастера обрастают дополнительными сюжетными линиями. Яркий тому пример — сосед Бузыкина Харитонов, роль которого блестяще исполнил Евгений Леонов. Настойчивость и простота Харитонова начисто выбивала из колеи бесхарактерного соседа и не только его — датский коллега тоже попался на удочку специфического гостеприимства. «Осенний марафон» — это сочетание грусти и смеха, тонкая ирония над повседневностью, продуманные и сложные характеры героев, великолепная операторская работа и нестареющая музыка Андрея Петрова. Георгию Данелии удалось в очередной раз поймать и отразить нерв своего времени.

— Андрей, я алкач?

— Алкач, алкач…

— Андрей, а ви — ходок.

— Ходок, я ходок.

Вчера, после грибов пообедали — не хватило! В гастроном — не хватило! Опять поехали — а там эти… дружинники. Я говорю: да вы что? Профессор из Дании! А они ржут. Он — в ватнике… Я ему свой ватник подарил.

— Сказали, что ты портвейн с водкой мешаешь!

— Ну и что?! Говорил ему, а он: «Коктейль, коктейль»… Хиппи лохматый!

Частицы бытия: «Осенний марафон» Георгия Данелии

Сегодня могло исполниться 90 лет Георгию Данелии. «Искусство кино» много и подробно писало о режиссере на протяжении всей его блестящей карьеры. Публикуем на сайте рецензию Константина Рудницкого на «Осенний марафон», напечатанную в №3 за 1980 год.

Героя недавнего фильма Георгия Данелия «Мимино» мы застали в дни затяжного и обидного унижения. Самое имя его (Мимино значит Сокол) звучало едва ли не насмешкой: гордый сын неба, рожденный летать высоко, чуть ли не ползал над самой поверхностью оскорбительно близкой земли. Превозмогая комическое несоответствие между высоким предназначением и низменными обязанностями, Мимино терпеливо таскал на борт осточертевшего вертолета прозаический груз: блеющих баранов, квохчущих кур, мешки с мукой, детские коляски, школьные парты. Данелия же, притворяясь, будто всем сердцем соболезнует незадачливому красавцу, вел за спиной Мимино собственную, покуда неведомую герою игру и непостижимую для героя тему. Пока Мимино понуро шагал по крошечной, с пятачок, лужайке, где он только что — в который раз! — привычно посадил обшарпанную машину, Данелия с восторгом оглядывался по сторонам и упивался восхитительной картиной горного селения, хаотично разбросанными в ложбине каменными домиками, их плоскими крышами, витиеватой тропинкой, бегущей к колодцу, невозмутимым достоинством крестьян, монотонным течением их будничной жизни, тесно сопряженной со сменой времен года и запросто вобравшей в себя обязательные, регулярные, как восходы и закаты, рейсы вертолета.

Пока Мимино, небрежно нахлобучив на лоб мятую летную фуражку, машинально лавировал между горных массивов, каждая складка которых была ему известна и знакома, Данелия с пронзительной ясностью видел, как неповторимо прекрасны эти сизые, кое-где тронутые осенней ржавчиной склоны, эти медленно плывущие там, внизу, клочки зеленых пастбищ и глыбы скал. Пейзажная живопись Данелия неотвязно сопровождала вертолет Мимино. А что же сам-то Мимино? Глаза бы его не глядели на эти обрыдлые пейзажи! Ему бы парить высоко над облаками, там, откуда землю почти не видать, ему бы летать на других скоростях: и не на этом вот несуразном гибриде самолета и арбы, а на могучем трансконтинентальном лайнере, да так, чтобы внизу проплывали целые страны, а не глухие, затерянные в горах, деревушки.

С лукавой предупредительностью автор фильма шел навстречу желаниям героя. Мечты Мимино сбывались. Головокружительные грезы режиссер Данелия, как золотая рыбка, мгновенно превращал в доподлинную явь, в реальность, доброжелательно раскрывавшую летчику свои широкие объятия. Взамен вертолета-грузовика Мимино получал белоснежный лайнер, взамен старенькой куртки — белоснежный китель. Расправив плечи, гордо подняв голову, сопровождаемый щебечущим эскортом кокетливых красоток-стюардесс, он шагал теперь не по грубой каменистой почве, а по гладким бетонированным перронам ярко освещенных аэропортов. Комический разлад между прозвищем и поприщем волшебной властью Данелия отменялся, и Мимино, подобно соколу, реял над миром: сегодня в Москве, а завтра — в Берлине, в Брюсселе, в Нью-Йорке.

Но тут-то и начиналась совсем иная серия пейзажей Данелия. Неповторимую красоту он оттеснял шикарной красивостью. Кинематографические ландшафты теперь фатально приносили с собой глянцевитый блеск журнальных обложек. Весь мир усмешливо перелистывался — страница за страницей, столица за столицей и страна за страной, — будто рекламный проспект туристского агентства. Камера в руках оператора поглядывала по сторонам с небрежным любопытством богатой путешественницы, везде чужой и ко всему равнодушной. Прихорашиваясь, действительность обезличивалась. Режиссер тем временем исподволь готовил героя и зрителей к последнему сюжетному повороту, к возвращению из заоблачных высей и заокеанских далей в тот единственный на свете уголок земли, где возможно счастье для Мимино. Знакомая панорама грузинских гор снова придвигалась к нам во всей ее несравненной утренней свежести, глубоко взволновавшей наконец-то и самого Мимино. Тогда — только тогда, никак не раньше — автор и герой братски протягивали руки друг другу. В каждой своей картине Данелия затевает замысловатую игру с героем. Истинные намерения режиссера зрителям открываются не сразу. Но чувствуется, что у Данелия — легкая рука, что к герою, удачливому или неудачливому, безвинному или виновному, он относится покровительственно и тепло. Качели судьбы то взлетают под небеса, то грозят грянуться оземь, и чем ближе блаженство, тем опасней падение. Когда кажется, что ниже упасть нельзя и хуже быть не может, в кадр врывается ветерок надежды. В «Афоне» есть один поразительный эпизод. Рвач, выпивоха, бездельник Афоня, мокрый по пояс, выходит на свет божий из подвала, затопленного по его вине. То, что он мелет в свое оправдание, нисколько его не оправдывает. Пустые слова, лажа. Мы смотрим на опухшего от водки Афоню с отвращением. И вдруг видим: в руках у него — жалкий взъерошенный котенок, которого Афоня спас. Одна эта вот неотразимая подробность, своевременно подкинутая режиссером, говорит в защиту Афони, на мой взгляд, более убедительно и более красноречиво, нежели вся тема любви чистой и ясной Кати, занимающая в фильме изрядное место. Катина любовь, пожалуй, не по адресу разбежалась. Скоро и сам режиссер убеждается, что Афоня — отнюдь не беспечный Бенжамен из фильма «Не горюй!» и не мечтательный Мимино. С Афоней шутки плохи. Оптимистический прогноз, к которому всегда склонен Данелия, судьба Афони подтвердить не может.

Потому-то и концовка «Афони» — неуверенно гипотетическая, вопросительная. Кто что ни говори, а все-таки в данелиевском искусстве, в данелиевском мире Афоня — чужой. Социальный феномен, заинтересовавший режиссера, его мироощущению неподвластен. И автор, который не может изменить ни правде, ни самому себе, поневоле финал превращает в мираж.

Невеселая встреча с Афоней, думаю, помогла Георгию Данелия точнее определить собственные ближайшие перспективы. После Афони он сразу увидел Мимино, а расставшись с Мимино, радостно взялся за сценарий Володина.

В последние годы кинематографическая фортуна наконец-то явила свою благосклонность к писательскому таланту Александра Володина. Один за другим вышли на экран фильмы «Смятение чувств», «Пять вечеров», «С любимыми не расставайтесь», «Осенний марафон». Правда, драма «Пять вечеров» и проза «С любимыми не расставайтесь» написаны давно, так что особенной оперативностью кинематограф в этих случаях похвалиться не может. Но не об оперативности речь, другое отрадно: в некоторых фильмах заметно желание режиссеров понять и постичь автора, найти средства выразительности, если не адекватные, то родственные его дарованию.

В прежних картинах, поставленных по сценариям Володина, особенности его писательской манеры почти не просматривались. Оглядываясь в прошлое, я решился бы уверенно назвать только один подлинно володинский фильм — «Звонят, откройте дверь!» Александра Митты. В остальных случаях сохранялись, более или менее точно, общие очертания драматургической постройки, но заселяли ее другие, пришлые, не володинские по складу характера люди. Интонация была заемная, расхожая. Значит, вообще ничья и никакая.

Персонажи Володина терпеливы, нетребовательны, на многое не претендуют, их удел — всевозможные житейские, домашние и служебные передряги. Даже самые симпатичные из них не возвышаются над уровнем ординарной обыденности. В фильмах, которые, Володину вопреки, по Володину ставились, излюбленные его персонажи в лучшем случае могли бы выполнять функции малозаметных фигурантов повседневного фона. Им надлежало бы толпиться в уличных массовках, мелькать на общих планах и только случайно, непременно случайно и непременно на краткий миг, попадать в кадр. Кто это вон там, возле остановки троллейбуса, стоит с авоськой? Героиня Володина. Кто это бежит по тротуару, зажав под мышкой потертый портфель и со страхом поглядывая на часы? Герой Володина.

Принцип Володина в том, собственно, и состоит, что он этих вот людей, обычно затертых в толпе, выводит из общего плана в самый центр кадра, разглядывает пристально и любовно. Сквозь горечь их неудач, боль несбывшихся надежд и нереализованных планов, сквозь их быт, далеко не легкий, сквозь страдания неустроенных женщин и неприкаянных мужчин в пьесах и сценариях Володина, чаще всего под сурдинку, где-то в паузах между репликами, еле слышно и все-таки настойчиво, неутомимо, звучит мотив защиты человеческого достоинства. Мечтательная музыка неиссякаемой веры в человека омывает самые прозаические, то неизгладимо грустные, то несуразно смешные превратности драмы.

Расслышать эту музыку — значит постичь многое в володинском мире, значит понять поэзию, витающую над его прозаизмами, уловить смысл мелких происшествий, к которым приковано напряженное внимание автора. Музыка володинских интонаций явственно слышится в недавнем фильме Никиты Михалкова «Пять вечеров», который доказывает неотразимо, как дважды два четыре, что старая пьеса актуальна поныне во всей ее вчерашней цельности. Володину повезло: он был воспринят пусть не так же почтительно, как его великие соседи в михалковской режиссерской биографии, но, во всяком случае, с живым интересом и острым вниманием. Сама по себе необходимость стилистически обозначить различия между Володиным и Чеховым, который ему предшествовал, между Володиным и Гончаровым, которого режиссер уже начал снимать, принесла Володину выигрыш. Но повезло и Михалкову. Он имел случай лишний раз на собственном опыте убедиться, что любовь к автору вовсе не предполагает измену себе. Что режиссерский дар сказывается, между прочим, и в умении выразить мироощущение писателя, если, конечно, оно присутствует, если писатель предлагает не только тему, не только сюжет, но особый, ему одному ведомый способ дойти «до оснований, до корней, до сердцевины» избранной темы и дает собственную оркестровку сюжета. Если писатель обладает духовным богатством, приобщиться к которому — прямой расчет.

Конечно, нашим режиссерам не всегда приходится иметь дело с настоящей литературой. Тем более важно ее не проморгать, заметить ее в общем потоке профессионально сработанных и профессионально безликих сценариев. Никита Михалков володинскую ноту уловил, подхватил и, как видим, не прогадал.

Коррективы, сделанные в «Пяти вечерах» рукой режиссера, легки, его прикосновения к пьесе удивляют бережностью, вообще-то кинематографической практике не свойственной. В каждом эпизоде и в каждой реплике сохранено прерывистое дыхание володинского письма. Сердце сжимает тревога за Ильина и Тамару, но вместе с тревогой приходит и смутное предвестье чего-то лучшего, какой-то новой красоты, которой достойны и они, и мы с вами.

Без сомнения, перед нами фильм Никиты Михалкова. В то же время перед нами — володинский фильм. Режиссер сумел проторить путь к современному автору, не теряя себя, напротив — в союзе с писателем обретая себя. Точно такой же путь проделал и Георгий Данелия, постановщик «Осеннего марафона», ленты, жанр которой в титрах парадоксально определен как «печальная комедия».

Данелия опытнее Михалкова, и если Михалков пока еще весь — в поисках формирующегося стиля, в тонкой ювелирной отделке подробностей, в их эстетизирующей шлифовке, в колебаниях между всеведением изощренного мастерства и переменчивостью неокрепшего почерка, то Данелия — художник сложившийся, он знает, чего добивается. В его фильмах зрителя всегда увлекает за собой непринужденность быстрого и легкого движения, не столько одолевающего препятствия, сколько весело ими пренебрегающего. Рано или поздно судьба обязана улыбнуться героям Данелия, а потому невзгоды их не пугают, огорчения забываются быстро. Светоносное пространство кадра согрето надеждой, изображения живописны, краски свежи, мизансцены полнятся играющей силой. Художник пребывает в безоблачно-счастливом согласии с жизнью.

Точки соприкосновения данелиевского и володинского талантов теоретически вполне возможно было предугадать. Думалось, что Данелия первым долгом усилит мажорные звучания, которые слышатся в паузах и разрывах володинских фраз, выведет их из подтекста наружу, даст действию бодрый тон, красочный антураж, а главное, несколько приподнимет, возвысит володинского героя.

Но Данелия избрал более тонкий метод и более близкий автору сценария способ игры. Его режиссерская манера проступила в быстром темпе и пружинистом ритме картины, в легком и стремительном — без меланхолических остановок — движении. Задумываться и оглядываться персонажам стало некогда. Артистичность Данелия, непринужденно вбирая в себя полутона володинского психологизма, везде искала уточнений и требовала ясности. Недосказанное досказывалось, неопределенное определялось, смутное становилось отчетливым.

Когда фильм начинался, мы еще твердо держали в уме, что до сих-то пор комедии Данелия «печальными» не были. И несколько экстравагантное определение жанра мы поэтому за чистую монету принять не хотели. Гораздо проще было предположить, что это — всего только шутка, что на самом-то деле комедия, как ей и подобает, получится очень даже веселая.

Однако главная сюжетная коллизия, которая вполне определенно предлагается в первом же эпизоде картины, способна повергнуть искушенного зрителя в глубокое уныние. Да, опять любовный треугольник. Да, всего лишь любовный треугольник. Хуже того — самый неинтересный из всех возможных треугольников: во-первых, банальный (роман женатого литератора с машинисткой, что может быть пошлее?), во-вторых, давно уже сложившийся, устоявшийся, заношенный — так сказать, с изрядно потертыми и притупившимися углами, а в-третьих — беспросветный.

Выхода из треугольника у Андрея Бузыкина нет. Мы скоро догадываемся, что разводиться с женой Бузыкин не намерен, а расстаться с любовницей не в силах и, значит, обречен с начала и до конца фильма метаться между двумя женщинами, а мы обречены его метания наблюдать. Стоит ли?

«Печальная комедия» грозит превратиться в комедию скучную, тем более что Данелия, в альянсе с Володиным, производит у нас на глазах чрезвычайно опасную операцию, с точки зрения завлекательности сюжета совершенно невыгодную. Суть рискованной операции самая простая: из любовного треугольника изымается любовь.

Треугольник есть, любви нет. На всем протяжении фильма — хотите верьте, хотите нет — ни одного поцелуя. Многократно отработанная, всесторонне изученная и театром, и кинематографом коллизия рассматривается в химически чистом виде: без той страсти, возвышенной или низменной, которая могла бы в наших глазах эту коллизию оправдать. Мы попадаем в адюльтер, как в капкан, и озираемся с недоумением: кому сочувствовать? Жене? Любовнице? Герою, которого играет Олег Басилашвили? Но, кажется, он сам во всем виноват?

Конечно, виноват! — с готовностью подтверждает актер. Басилашвили меньше всех склонен приводить смягчающие вину Андрея Бузыкина аргументы. В явном сговоре с режиссером артист прячет и гасит собственное обаяние ради пущего посрамления героя, не упускает ни одной мелочи, которая могла бы героя принизить, скомпрометировать. Все попытки Андрея Бузыкина скрыть от давным-давно его разгадавшей жены свою интрижку на редкость неловки, беспомощны, жалки, да и выражение лица у него в эти моменты какое-то проворовавшееся, что ли. Подчас даже трудно поверить, что перед нами — серьезный и способный литератор, талантливый переводчик, опытный педагог. И творческий и человеческий масштаб личности Бузыкина поставлен под сомнение. Больше всего, сильнее всего умаляет Бузыкина то совершенно очевидное обстоятельство, что ни в его отношениях с женой, ни в его отношениях с любовницей не чувствуется никаких признаков живого огня. Отношения эти можно, как ни странно, определить словом, с любовью ничем не связанным: загнанность. Андрей Бузыкин — загнанный человек. Своего рода символом постоянной спешки, в которой он пребывает, становятся его наручные часы со звоном: то и дело с запястья Бузыкина раздается сухое стрекотание, властно и грубо напоминающее о времени, и тотчас Бузыкин срывается с места, куда-то бежит. Бежит по эскалатору метро, бежит по ленинградским набережным, пробегает, зажав очки в зубах, по дворам, лестницам и коридорам, вбегает в аудиторию. Когда он предлагает студентам поискать синонимы к слову «бегать», и те в ответ незамедлительно сыплют: «мчаться», «улепетывать», «уноситься», «драпать», — кажется, все эти глаголы тотчас же к нему самому прилипают. Это ведь он и мчится, и драпает, и носится, и будто улепетывает от судьбы; это он среди ночи, в пустынном городе останавливает машину, поливающую мостовые; это его уносят куда-то речные трамваи, грузовики, такси; это он живет на бегу, второпях, никуда не поспевая, везде опаздывая: рукопись перевода к сроку не сделана, жена сердится, любовница печалится, в издательстве недовольны.

Поневоле начинаешь ломать себе голову: что же такое творится с Бузыкиным, почему так нескладно перекошена вся его жизнь? О. Басилашвили, который ведет свою роль как бы с повинной головой, вовсе не спорит против элементарнейшей догадки: мол, само собой ясно, Бузыкина гонит ложь. Он ни жене, ни любовнице не решается сказать правду, потому и носится, как затравленный, стараясь поспеть то к одной, то к другой.

Так-то оно так. Однако же этот человек, вынужденный все время и везде лгать, лгать совершенно не умеет, систематически попадает впросак, и обе женщины разоблачают его чуть ли не ежеминутно. Они обе просто-напросто устали уличать Бузыкина, ловить его на противоречиях, указывать на ужасающую несуразность его объяснений. Им не позавидуешь.

Наталья Гундарева начинает роль жены Бузыкина, Нины, на высокой ноте давно накопившегося раздражения и уязвленного женского достоинства. Внешнее благополучие бузыкинской любовно обставленной квартиры, хорошо налаженный быт, обдуманное равновесие вещей, видимость уютных интерьеров, удобного кабинета, щегольски чистенькой столовой, торжественной спальни с широким супружеским ложем — все это будто замерло в ожидании катастрофы. Ее неминуемую близость мы легко читаем в ледяных глазах Нины, слышим в намеренной, деланно спокойной иронии ее интонаций, видим в напряженной пластике надменных, огромным, волевым усилием сдерживаемых, очень уж аккуратных движений красивой хозяйки дома. Нина тщательно скрывает подступающую к горлу боль. Ей хочется кричать — она говорит белым, невозмутимым и невыразительным голосом. Хочется ударить — руки послушно и обыденно расставляют тарелки. До поры до времени ярость укрощена, боль подавлена. Причина этой боли тоже узнается не сразу. Одну за другой Гундарева отвергает все знакомые версии, которые, казалось бы, в данном случае обязательны и, на первый взгляд, Нине к лицу. Нет, она не ревнует, во всяком случае, не только ревнует. Когда раздается телефонный звонок и долгое молчание в трубке, Нине более чем понятное, она произносит пренебрежительно, свысока: «Ну что вы там молчите и дышите, хоть бы мяукнули. » — эта ее насмешливая фраза показывает, что жена весело сознает свое превосходство над любовницей. Нет, она не очень уж дорожит семейным гнездышком, она не из тех, кого остановят вещи и тряпки. Во всяком случае, когда Бузыкин принимается переклеивать обои, Нина безучастна. Он старательно работает, а она только хмыкнула: «Хм. Красиво, очень красиво». Красиво, но эта красота — не для нее, ей ни к чему. Нет, она ничуть не боится огласки, не страшится открыть разлад с мужем постороннему взгляду. Нет, нет и нет. Все такие предположения Гундарева последовательно и беззастенчиво, будто неторопливо раздеваясь, снимает и отбрасывает — до тех пор, пока не откроется донага, пока мы не поймем, что у Нины на душе.

Конечно, ее раздражают телефонные звонки обнаглевшей, как думает Нина, девицы. Бесспорно, ее выводят из себя перманентные исчезновения мужа, злит его беспрестанное, водевильно вздорное вранье: то он вползает в собственный дом, как тать в нощи, и, путаясь в подробностях и уликах, выпаливает, мол, ночевал в вытрезвителе; то он звонит домой якобы с заседания кафедры, хотя Нине точно известно, что кафедра по четвергам, а нынче не четверг, и так далее и тому подобное. Со всех сторон повседневно атакуемая недостоверностью, Нина давно уж не пытается установить истину, она живет в каком-то химеричном, несоотносимом с реальностью мире, опошленном и изгаженном халтурными импровизациями Бузыкина. Тем настоятельнее потребность защититься от испуганно колеблющейся, шатающейся видимости собственной душевной твердостью, встретить трусоватый, заискивающий взгляд мужа незамутненно чистым презрительным взором. Бузыкинские вымыслы Нина выслушивает безучастно, не веря ни одному его слову. Она ведь все знает, и ей безразлично, что еще Андрей сочинит сегодня или завтра. Старается быть отчужденно сухой, каменной. Вероятно, смогла бы до конца и с достоинством доиграть трудную роль женщины, возвысившейся над комическими шашнями и плутнями мужа.

Смогла бы: Нина — женщина гордая и сильная. Но и ее неприступная с виду позиция все-таки уязвима. Невнятицу очередных попыток Бузыкина оправдаться, его многословный и постыдный лепет про какого-то Евдокимова, у которого будто бы случился день рождения, внезапным ударом опровергает короткая, горькая реплика Нины: «Как это страшно, когда никому не нужна».

Нина смотрит на Андрея то обреченно, то брезгливо, то гневно. Любви в ее глазах нет: ни любовь, ни тепло, ни ласка не проступили ни разу. Послушная указаниям режиссера, Гундарева не играет любовь, она играет то, что осталось после любви. Любовь была да сплыла. Самая поразительная удача Гундаревой в том, что где-то в самых потаенных глубинах роли счастливое былое угадывается и живет. Застывшая, почти оцепеневшая пластика сменила природную плавность и льющуюся вольность движений, но мы почему-то знаем, как пели когда-то ее руки, как задорно и смело поблескивали глаза. В фильме Нина не рассмеялась ни разу, ей не смешно. Но как она могла бы смеяться, нам известно. Вечная мерзлота сковала и обесцветила натуру, вчера еще размашистую, напористую, — вот что мы воочию видим, вот что вызывает щемящее чувство сострадания. Когда Нина злится, вскипает, бунтует, мы — на ее стороне.

Но Данелия выстроил фильм так, что, сострадая Нине, мы сострадаем и Алле, ее сопернице. Марина Неёлова тоже честно, изо всех актерских сил, старается соблюдать предписанные режиссером правила игры. К теме любви и она прикасаться не смеет. Та женщина, которую Неёлова играет, просто-напросто хотела бы ясности. Как все неёловские героини, Алла компромиссов не признает. Пусть она останется одна, пусть не будет сына (хотя так хочется сына. ), пусть не будет семьи (хотя Алла вправе мечтать о семье, мечтает давно. ), пусть ничего не будет, только бы не эта двусмысленная муть, неизбежно сопровождающая Бузыкина. Вся роль Аллы в исполнении Неёловой превращается в длинный, не по ее воле иногда прерываемый и вновь упрямо возобновляемый монолог, который лишь изредка адресуется к Андрею Бузыкину. Чаще-то всего через голову Бузыкина, к нему обращаясь, любовница ведет нескончаемый спор с женой. Инициалы жены — Эн. Е. — она выговаривает охотно и четко, то насмешливо, то с укоризной. В затяжной полемике с Ниной Алла одно только хотела бы доказать: Эн. Е. сама во всем виновата. Что же Андрей, его ли винить? Андрей слабый и робкий, Андрей не уверен в себе, но ведь все это потому, что Эн. Е. его подавила, подмяла под себя. Нина мужа не понимает, Нина мужа не ценит, к таланту Бузыкина равнодушна, заботится о нем плохо. Андрей — неухоженный. Вот, например, пуговица пришита коричневыми нитками, не в цвет. Алла отпорет и заново как следует пришьет эту пуговицу. Мало того, она, скромная машинисточка, подарит Андрею дорогую импортную куртку. Балованная жена не сообразила, жена не подумала, зато она, Алла, знает, что нужно бедняге Бузыкину!

Неосознанная полемика с Ниной ведется и пластически и ритмически, хотя Алла Нину скорее всего никогда в глаза не видывала. Полнокровной женственности супруги возражает хрупкая женственность возлюбленной, громкой поступи Нины — легкая, летящая походка Аллы. С окоченевшей статикой спорит ловкая, непринужденная динамика. Тоненькая, точеная фигурка Аллы дана в неостановимом движении, в мобильной изменчивости. Вот Алла, пританцовывая, пересекает комнату машинного бюро, чтобы подойти к телефону — сама беспечность. Вот больная Алла встречает Бузыкина в старых растоптанных валенках, напяленных на джинсовые брючки, в скромной кофте, домашняя, погасшая — сама тишина. Или, принарядившись, в длинной, собственноручно сшитой юбке, танцует с Бузыкиным — сама праздничность. Или, наконец, выручает Бузыкина, который, задумавшись, наткнулся на микроавтобус (комедия!) и попал в руки рассвирепевшего шофера, — тут она сама запальчивость, сама ярость. Но во всех случаях, затрапезная или праздничная, грустная или веселая, тихая или разъяренная, Алла — на крайнем пределе нервного напряжения. Потому что в любую минуту, хоть сейчас, может решиться судьба.