Что такое осмотическое давление крови простыми словами

Что такое осмотическое давление крови простыми словами

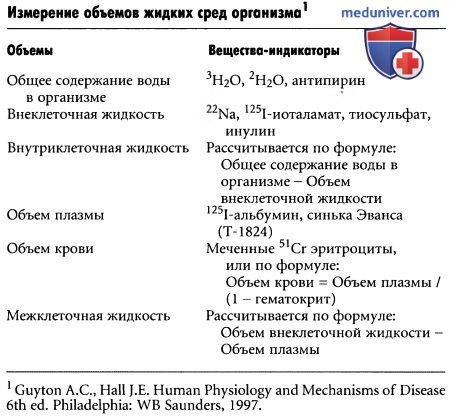

Поддержание адекватного объема одной или обеих (внутри- и внеклеточной) жидких сред организма является частой проблемой при лечении тяжелобольных. Распределение внеклеточной жидкости между плазмой и межклеточным пространством в основном зависит от уравновешивания сил гидростатического и коллоидно-осмотического давления, которые действуют на мембрану капилляров.

Распределение жидкости между внутри- и внеклеточной средами в основном определяется осмотическими силами мелких молекул растворенных веществ, преимущественно натрия, хлора и других электролитов, действующих по разные стороны мембраны. Причина этого распределения обусловлена свойствами мембран, проницаемость которых для воды высока, а для ионов даже очень небольшого диаметра, таких как натрий и хлор, практически равна нулю. Следовательно, вода быстро проникает через мембрану, а внутриклеточная жидкость, тем не менее, остается изотоничной по отношению к внеклеточной.

В следующем разделе рассмотрим взаимосвязь между внутри- и внеклеточной жидкостями и причины осмотического характера, способные влиять на перенос жидкости между этими средами.

В статье мы рассмотрим только наиболее важные теоретические положения, касающиеся регуляции объемов жидкости.

Теоретические основы осмоса и осмотического давления

Основы осмоса и осмотического давления изложены в отдельной статье на сайте (просим вас пользоваться формой поиска выше). В этой статье мы рассмотрим только наиболее важные теоретические положения, касающиеся регуляции объемов жидкости.

Осмос — процесс диффузии воды через полупроницаемую мембрану. Он происходит из области с высокой концентрацией воды в область с ее низкой концентрацией. Растворение вещества в воде приводит к снижению концентрации воды в данном растворе. Следовательно, чем больше концентрация вещества в растворе, тем ниже в нем содержание воды. Кроме того, вода диффундирует из области с низкой концентрацией вещества (высоким содержанием воды) в область с высокой концентрацией вещества (низким содержанием воды).

Поскольку проницаемость мембраны клеток избирательна (она относительно низка для большинства растворенных веществ, но высока для воды), то при повышении концентрации вещества с одной стороны мембраны вода проникает в эту область путем диффузии. Если растворенное вещество, такое как NaCl, добавить во внеклеточную жидкость, вода будет быстро выходить из клетки до тех пор, пока концентрации молекул воды по обе стороны мембраны не уравняются. Если, напротив, концентрация NaCl во внеклеточной жидкости снизится, вода из внеклеточной жидкости устремится в клетки. Интенсивность, с которой вода диффундирует в клетку, называют осмотической силой.

а) Соотношение молей и осмолей. Поскольку концентрация воды в растворе зависит от количества в нем частиц вещества, под термином «концентрация вещества» (независимо от его химического состава) понимают общее число частиц вещества в растворе. Это число измеряют в осмолях. Один осмоль (осм) соответствует одному молю (1 моль, 6,02×10 23 ) частиц растворенного вещества. Следовательно, каждый литр раствора, содержащий 1 моль глюкозы, соответствует концентрации 1 осм/л. Если молекула диссоциирует на 2 иона, т.е. возникают две частицы (например, NaCl распадается на ионы Na+ и Сl-), то одномолярный раствор (1 моль/л) будет иметь осмолярность 2 осм/л. Аналогично раствор, содержащий 1 моль вещества, которое диссоциирует на 3 иона, например сульфат натрия Na2SО4, будет содержать 3 осм/л. Поэтому термин «осмоль» определяют, ориентируясь не на молярную концентрацию вещества, а на число растворенных частиц.

В целом осмоль — слишком большая величина, чтобы использовать ее в качестве единицы измерения осмотической активности жидких сред организма. Обычно используют 1/1000 осмоли — миллиосмолъ (моем).

б) Осмоляльность и осмолярность. Осмолялъностью называют осмоляльную концентрацию вещества в растворе, которая выражается в количестве осмолей на килограмм растворителя. Когда же речь идет о количестве осмолей в литре раствора, эту концентрацию называют осмолярностью. Для сильно разведенных растворов, которыми являются жидкие среды организма, справедливо использовать оба термина, т.к. разница значений невелика. Во многих случаях сведения о жидких средах организма легче выражать в литрах, чем в килограммах, поэтому в большинстве расчетов, используемых в клинике, а также в следующих главах, за основу принята не осмоляльность, а осмолярность.

в) Осмотическое давление. Осмос молекул воды через избирательно проницаемую мембрану может быть уравновешен силой, приложенной в направлении, обратном осмосу. Величину давления, необходимую для прекращения осмоса, называют осмотическим давлением. Таким образом, осмотическое давление является непрямой характеристикой содержания воды и концентрации веществ в растворе. Чем оно выше, тем меньше в растворе содержание воды и выше концентрация растворенного вещества.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Осмотическое давление

Осмотическое давление (обозначается π) — избыточное гидростатическое давление на раствор, отделённый от чистого растворителя полупроницаемой мембраной, при котором прекращается диффузия растворителя через мембрану. Это давление стремится уравнять концентрации обоих растворов вследствие встречной диффузии молекул растворённого вещества и растворителя.

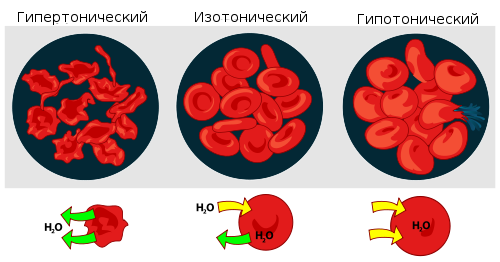

Мера градиента осмотического давления, то есть различия водного потенциала двух растворов, разделённых полупроницаемой мембраной, называется тоничность. Раствор, имеющий более высокое осмотическое давление по сравнению с другим раствором, называется гипертоническим, имеющий более низкое — гипотоническим.

Осмотическое давление может быть весьма значительным. В дереве, например, под действием осмотического давления растительный сок (вода с растворёнными в ней минеральными веществами) поднимается по ксилеме от корней до самой верхушки. Одни только капиллярные явления не способны создать достаточную подъёмную силу — например, секвойям требуется доставлять раствор на высоту до 100 метров. При этом в дереве движение концентрированного раствора, каким является растительный сок, ничем не ограничено.

Если же подобный раствор находится в замкнутом пространстве, например, в клетке крови, то осмотическое давление может привести к разрыву клеточной мембраны. Именно по этой причине лекарства, предназначенные для введения в кровь, растворяют в изотоническом растворе, содержащем столько хлорида натрия (поваренной соли), сколько нужно, чтобы уравновесить создаваемое клеточной жидкостью осмотическое давление. Если бы вводимые лекарственные препараты были изготовлены на воде или очень сильно разбавленном (гипотоническом по отношению к цитоплазме) растворе, осмотическое давление, заставляя воду проникать в клетки крови, приводило бы к их разрыву. Если же ввести в кровь слишком концентрированный раствор хлорида натрия (3-5-10 %, гипертонические растворы), то вода из клеток будет выходить наружу, и они сожмутся. В случае растительных клеток происходит отрыв протопласта от клеточной оболочки, что называется плазмолизом. Обратный же процесс, происходящий при помещении сжавшихся клеток в более разбавленный раствор, — соответственно, деплазмолизом.

Величина осмотического давления, создаваемая раствором, зависит от количества, а не от химической природы растворенных в нём веществ (или ионов, если молекулы вещества диссоциируют), следовательно, осмотическое давление является коллигативным свойством раствора. Чем больше концентрация вещества в растворе, тем больше создаваемое им осмотическое давление. Это правило, носящее название закона осмотического давления, выражается простой формулой, очень похожей на некий закон идеального газа:

Это показывает также схожесть свойств частиц растворённого вещества в вязкой среде растворителя с частицами идеального газа в воздухе. Правомерность этой точки зрения подтверждают опыты Ж. Б. Перрена (1906): распределение частичек эмульсии смолы гуммигута в толще воды в общем подчинялось закону Больцмана.

Осмотическое давление, которое зависит от содержания в растворе белков, называется онкотическим (0,03 — 0,04 атм.). При длительном голодании, болезни почек концентрация белков в крови уменьшается, онкотическое давление в крови снижается и возникают онкотические отёки: вода переходит из сосудов в ткани, где πОНК больше. При гнойных процессах πОНК в очаге воспаления возрастает в 2-3 раза, так как увеличивается число частиц из-за разрушения белков. В организме осмотическое давление должно быть постоянным (≈ 7,7 атм.). Поэтому пациентам вводят изотонические растворы (растворы, осмотическое давление которых равно πПЛАЗМЫ ≈ 7,7 атм. (0,9 % NaCl — физиологический раствор, 5 % раствор глюкозы). Гипертонические растворы, у которых π больше, чем πПЛАЗМЫ, применяются в медицине для очистки ран от гноя (10 % NaCl), для удаления аллергических отёков (10 % CaCl2, 20 % глюкоза), в качестве слабительных лекарств (Na2SO4∙10H2O, MgSO4∙7H2O).

Закон осмотического давления можно использовать для расчёта молекулярной массы данного вещества (при известных дополнительных данных).

Водно-электролитный обмен в организме здорового человека: основные составляющие

Рассмотрение метаболических путей нормально функционирующего организма невозможно без описания обмена низкомолекулярных соединений — минеральных солей и воды. Как известно, вода у взрослого человека составляет 60% от массы тела, то есть 40 — 45 литров. Биологическое значение воды, содержащейся в организме человека, трудно переоценить. Вода и растворенные в ней вещества создают внутреннюю среду организма. Вода обеспечивает транспорт веществ и тепловой энергии по организму. Значительная часть химических реакций организма протекает в водной фазе. Вода участвует в реакциях гидролиза, гидратации, дегидратации. Определяет пространственное строение и свойства гидрофобных и гидрофильных молекул. Поскольку вода является средой, в которой осуществляются процессы обмена веществ в клетках, органах и тканях, непрерывное поступление воды в организм является одним из основных условий поддержания его жизнедеятельности. Основная масса (около 71 %) всей воды в организме входит в состав протоплазмы клеток, составляя так называемую внутриклеточную воду. Внеклеточная вода входит в состав межклеточной, или интерстициалъной, жидкости (около 21%) и воды плазмы крови (около 8%). Содержание воды в организме варьирует в зависимости от органов и тканей. В головном мозге содержится 70-84% воды от всей массы органа, в почках – 82%, в сердце и легких – 79%, в мышцах – 76%, в коже – 72%, в печени – 70%, в костной ткани – 10%. Вода, которая поступает алиментарным путем называется экзогенной, а образовавшаяся в качестве продукта биохимических превращений – эндогенной. Кроме того, различают свободную воду, связанную воду и конституционную воду. Связанная вода удерживается коллоидными системами в виде так называемой воды набухания, Конституционная или внутримолекулярная вода входит в состав молекул белков, жиров и углеводов и освобождается при их окислении. Разные ткани характеризуются различным соотношением свободной, связанной и конституционной воды. Вся вода организма обновляется примерно через месяц, а внеклеточное водное пространство — за неделю.

Водный баланс организма складывается из отребления и выделения воды. С пищей человек получает в сутки около 1100 мл воды, в виде напитков и чистой воды — около 1200 мл. Около 300 мл воды образуется в процессе метаболизма при окислении белков, углеводов и жиров. При испарении с поверхности кожи и альвеол легких в сутки выделяется около 900 мл воды. 1500 мл воды необходимо для растворения экскретируемых почкой осмотически активных веществ при максимальной осмолярности мочи. Секреция воды в пищеварительную трубку составляет 8200 мл, реабсорбция — 8100 мл. 100 мл воды выводится с фекалиями. Простые подсчеты показывают. что средняя суточная потребность человека в воде составляет около 2500 мл.

Водный баланс организма человека.

Средние величины параметров водного баланса организма человека (мл/сут)

Потребление и образование воды

Питье и жидкая пища

Эндогенная «вода окисления»

С выдыхаемым воздухом

Внутренний цикл жидкостей желудочно-кишечного тракта (мл/сут)

Итого 8200 — 8100 = вода в кале 100 мл

Очевидно, что обмен воды неразрывно связан в организме с обменом электролитов. Системы регуляции водно-солевого обмена обеспечивают поддержание общей концентрации ионов натрия, калия, кальция, магния, хлора в плазме крови, во внутриклеточной и внеклеточной жидкости на одном и том же уровне. В плазме крови человека концентрация ионов поддерживается с высокой степенью постоянства и составляет (в ммоль/л): натрия — 130—156, калия — 3, 4—5, 3, кальция — 2, 3—2, 75 (в т. ч. ионизированного, не связанного с белками — 1, 13), магния — 0, 7—1, 2, хлора — 97—108, бикарбонатного иона — 27, сульфатного иона — 1, 0, неорганического фосфата — 1—2. По сравнению с плазмой крови и межклеточной жидкостью клетки отличаются более высоким содержанием ионов калия, магния, фосфатов и низкой концентрацией ионов натрия, кальция, хлора и ионов бикарбоната. Различия в солевом составе плазмы крови и тканевой жидкости обусловлены низкой проницаемостью капиллярной стенки для белков. Точная регуляция водно-солевого обмена у здорового человека позволяет поддерживать не только постоянный состав, но и постоянный объем жидкостей тела, сохраняя практически одну и ту же концентрацию осмотически активных веществ и кислотно-щелочное равновесие.

Минеральные вещества поступают в организм в свободном или связанном виде. Ионы всасываются уже в желудке, основная часть минеральных веществ – в кишечнике путем активного транспорта при участии белков–переносчиков. Из желудочно-кишечного тракта минеральные вещества поступают в кровь и лимфу, где связываются со специфическими транспортными белками. Выделяются минеральные вещества главным образом в виде солей и ионов. С мочой выделяются натрий, калий, кальций, магний, хлор, кобальт, йод, бром, фтор. С калом выделяются железо, кальций, медь, цинк, марганец, молибден, и тяжелые металлы.

Наиболее важное значение в водно-электролитном гомеостазе имеют ионы натрия, калия, кальция, хлора. Натрий (Na+) является основным катионом внеклеточных жидкостей. Его содержание во внеклеточной среде в 6—12 раз превышает содержание в клетках. Натрий в количестве 3—6 г в сутки поступает в организм в виде NaCl и всасывается преимущественно в тонком отделе кишечника. Натрий участвует в поддержании равновесия кислотно-основного состояния, осмотического давления внеклеточных и внутриклеточных жидкостей, принимает участие в формировании потенциала действия, оказывает влияние на деятельность практически всех систем организма. Баланс натрия в организме в основном поддерживается деятельностью почек.

Калий (К+) является основным катионом внутриклеточной жидкости. В клетках содержится 98% калия. Суточная потребность человека в калии составляет 2—3 г. Основным источником калия в пище являются продукты растительного происхождения. Особое значение калий имеет благодаря своей потенциалобразующей роли как на уровне поддержания мембранного потенциала, так и в генерации потенциала действия. Мембранный потенциал покоя, т. е. разность потенциалов между клеточным содержимым и внеклеточной средой, сознается благодаря способности клетки активно с затратой энергии поглощать ионы К+ из внешней среды в обмен на ионы Na+ (так называемый К+, Na+-насос) и вследствие более высокой проницаемости клеточной мембраны для ионов К+ чем для ионов Na+. Из-за высокой проницаемости неточной мембраны для ионов К+ дает небольшие сдвиги в содержании калия в клетках (в норме это величина постоянная) и плазму крови ведут к изменению величины мембранного потенциала и возбудимости нервной и мышечной ткани. Калий принимает также участие в регуляции кислотно-основного состояния на конкурентных взаимодействиях между ионами К+ и Na+, а также К+ и Н+ и является фактором поддержания осмотического давления в клетках. Регуляция его выведения осуществляется преимущественно почками.

Кальций (Са2+) обладает высокой биологической активностью. Он является основным структурным компонентом костей скелета, где содержится около 99% всего Са2+. В сутки взрослый человек должен получать с пищей 800—1000 мг кальция. Всасывается кальций преимущественно в двенадцатиперстной кишке в виде одноосновных солей фосфорной кислоты. Примерно 3/4 кальция выводится пищеварительным трактом, куда эндогенный кальций поступает с секретами пищеварительных желез, остальная часть выводится почками. Кальций принимает участие в генерации потенциала действия, в инициации мышечного сокращения, является необходимым компонентом свертывающей системы крови, повышает рефлекторную возбудимость спинного мозга и обладает симпатикотропным действием.

Магний (Mg2+) по содержанию в организме занимает четвертое место среди катионов организма и второе место среди внутриклеточных катионов. Количество общего магния, содержащегося в организме взрослого, составляет 20–28 г. Около 1 % магния находится во внеклеточной жидкости, приблизительно 60 % — в костях, 20% — в мышцах. Остальные 20% приходятся на другие ткани организма, причем большая часть сосредоточена в клетках печени. В плазме крови концентрация магния составляет 0, 75–1, 25 ммоль/л. Из этого количества 55–60 % магния плазмы ионизировано, 15 % связано с органическими и неорганическими кислотами. Биологически активным является только ионизированный магний, концентрация которого в плазме составляет 0, 45–0, 75 ммоль/л. Магний выполняет следующие физиологические функции: входит в состав костей, является антагонистом кальция, влияет на проницаемость биологических мембран, активирует фибринолиз, участвует в функционировании многих ферментов, связанных с обменом АТФ, в качестве кофактора.

Содержание хлора (Cl—) в организме составляет около 100 г. В плазме (сыворотке) крови его концентрация достигает 97–108 ммоль/л. Его физиологическая функция связана с участием в формировании трансмембранного потенциала. Являясь основным анионом внеклеточной жидкости, ион хлора активно участвует в обеспечение электронейтральности. Благодаря наличию в мембранах клеток и митохондрий специальных хлорных каналов, хлорид ионы регулируют объем жидкости, трансэпителиальный транспорт ионов, что создает и стабилизирует мембранный потенциал Механизмы регуляции хлора связаны с процессами, стабилизирующими содержание натрия. В связи с тем, что хлорид-ионы способны проникать через мембрану клеток, они вместе с ионами натрия и калия поддерживают осмотическое давление и регулируют водно-солевой обмен. Хлор является составной частью соляной кислоты желудочного сока, денатурирующей белки и активирующей пепсиноген. создают благоприятную среду в желудке для действия протеолитических ферментов желудочного сока. Кроме того, ионы хлора участвуют в создании и поддержании рН в клетках и биологических жидкостях организма.

Статья добавлена 31 мая 2016 г.

Водно-электролитный обмен в организме здорового человека: принципы регуляции

Регуляция водно-солевого обмена, как и большинство физиологических регуляций, включает афферентное, центральное и эфферентное звенья. Афферентное звено представлено массой рецепторных аппаратов сосудистого русла, тканей и органов, воспринимающих сдвиги осмотического давления, объема жидкостей и их ионного состава. В результате, в центральной нервной системе создается интегрированная картина состояния водно-солевого баланса в организме. Так, при увеличении концентрации электролитов и уменьшении объема циркулирующей жидкости (гиповолемии) появляется чувство жажды, а при увеличении объема циркулирующей жидкости (гиперволемии) оно уменьшается. Следствием центрального анализа является изменение питьевого и пищевого поведения, перестройка работы желудочно-кишечного тракта и системы выделения (прежде всего функции почек), реализуемая через эфферентные звенья регуляции. Последние представлены нервными и, в большей мере, гормональными влияниями. Увеличение объема циркулирующей жидкости за счет повышенного содержания воды в крови (гидремия) может быть компенсаторным, возникающим, например, после массивной кровопотери. Гидремия с аутогемодиллюцией представляет собой один из механизмов восстановления соответствия объема циркулирующей жидкости емкости сосудистого русла. Патологическая гидремия является следствием нарушения водно-солевого обмена, например при почечной недостаточности и др. У здорового человека может развиться кратковременная физиологическая гидремия после приема больших количеств жидкости.

Гуморальная регуляция водно-электролитного баланса в организме осуществляется следующими гормонами:

— антидиуретический гормон (АДГ, вазопрессин), воздействует на собирательные трубочки и дистальные канальцы почек, увеличивая реабсорбцию воды;

— натриуретический гормон (предсердный натриуретический фактор, ПНФ, атриопептин), расширяет приносящие артериолы в почках, что увеличивает почечный кровоток, скорость фильтрации и экскрецию Na+; ингибирует выделение ренина, альдостерона и АДГ;

— ренин-ангиотензин-альдостероновая система стимулирует реабсорбцию Na+ в почках, что вызывает задержку NaCl в организме и повышает осмотическое давление плазмы, что определяет задержку выведения жидкости.

— паратиреоидный гормон увеличивает абсорбцию калия почками и кишечником и выведение фосфатов и увеличение реабсорбции кальция.

Содержание натрия и организме регулируется в основном почками под контролем ЦНС через специфические натриорецепторы. реагирующие на изменение содержания натрия в жидкостях тела, а также волюморецепторы и осморецепторы, реагирующие на изменение объема циркулирующей жидкости и осмотического давления внеклеточной жидкости соответственно. Содержание натрия в организме контролируется ренин-ангиотензинной системой, альдостероном, натрийуретическими факторами. При уменьшении содержания воды в организме и повышении осмотического давления крови усиливается секреция вазопрессина (антидиуретического гормона), который вызывает увеличение обратною всасывания воды в почечных канальцах. Увеличение задержки натрия почками вызывает альдостерон, а усиление выведения натрия — натрийуретические гормоны, или натрийуретические факторы (атриопептиды, простагландины, уабаинподобное вещество).

Состояние водно-солевого обмена в значительной степени определяет содержание ионов Cl- во внеклеточной жидкости. Из организма ионы хлора выводятся в основном с мочой, желудочным соком, потом. Количество экскретируемого хлорида натрия зависит от режима питания, активной реабсорбции натрия, состояния канальцевого аппарата почек, кислотно-щелочного состояния. Обмен хлора в организме пассивно связан с обменом натрия и регулируется теми же нейрогуморальными факторами. Обмен хлоридов тесно связан с обменом воды: уменьшение отеков, рассасывание транссудата, многократная рвота, повышенное потоотделение и др. сопровождаются увеличением выведения ионов хлора из организма.

Главные регуляторы обмена кальция и фосфора в организме: витамин D, паратгормон и кальцитонин. Витамин D (в результате преобразований в печени образуется витамин D3, в почках — кальцитриол) увеличивает всасывание кальция в пищеварительном тракте и транспорт кальция и фосфора к костям. Паратгормон выделяется при снижении уровня кальция в сыворотке крови, высокий же уровень кальция тормозит образование паратгормона. Паратгормон способствует повышению содержания кальция и снижению концентрации фосфора в сыворотке крови. Кальций резорбируется из костей, также увеличивается его всасывание в пищеварительном тракте, а фосфор удаляется из организма с мочой. Паратгормон также необходим для образования активной формы витамина D в почках. Увеличение уровня кальция в сыворотке крови способствует выработке кальцитонина. В противоположность паратгормону он вызывает накопление кальция в костях и снижает его уровень в сыворотке крови, уменьшая образование активной формы витамина D в почках. Увеличивает выделение фосфора с мочой и снижает его уровень в сыворотке крови.

Статья добавлена 31 мая 2016 г.