Что такое основание черепа какими костями образовано основание

Основание черепа

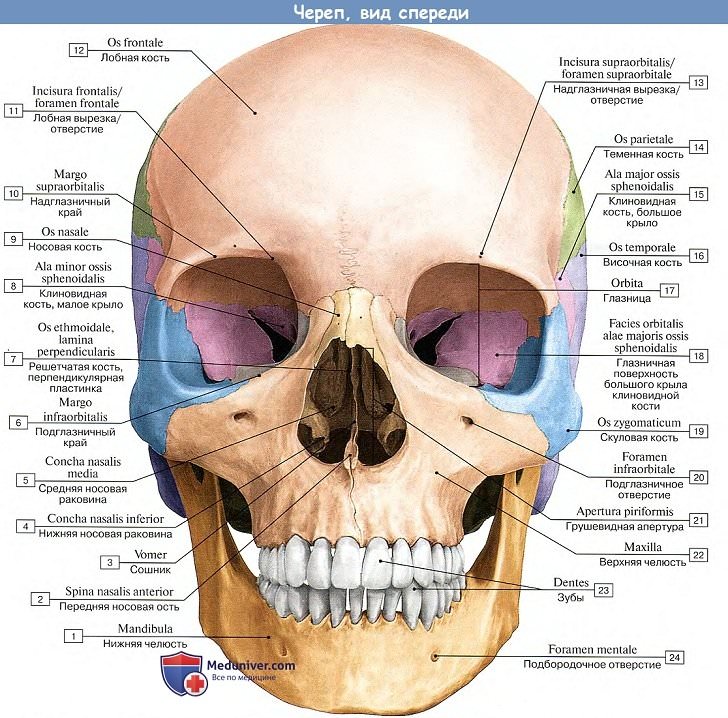

Основанием черепа называют ту часть черепа, которая располагается ниже линии, идущей впереди на уровне подглазничного края и далее кзади по скуловому отростку лобной кости, клиновидно-скуловому шву, подвисочному гребню большого крыла клиновидной кости, верхнему краю наружного слухового отверстия, верхней выйной линии к наружному затылочному выступу.

Различают наружное и внутреннее основания черепа.

Наружное основание черепа, basis cranii externa, впереди прикрыто костями лица. Кзади от костного неба, palatum osseum, выступают крыловидные отростки, processus pterygoidei, медиальные пластинки которых вместе с перпендикулярными пластинками небных костей ограничивают снаружи хоаны, choanae, разделенные сошником, vomer.

Между крыловидными отростками, латерально и кзади от них наружное основание черепа образовано телом и большими крыльями клиновидной кости, нижней поверхностью пирамиды, барабанной частью, участком чешуйчатой части височной кости, а также базилярной частью и передним отделом чешуи затылочной кости.

У основания медиальной пластинки крыловидного отростка имеется ладьевидная ямка, fossa scaphoidea. Кзади от отростка располагается рваное отверстие, foramen lacerum, имеющее неровные края и на немацерированном черепе заполненное хрящевой тканью. В области большого крыла клиновидной кости открываются овальное и остистое отверстия, foramen ovale et foramen spinosum. Латерально от этих отверстий располагается нижнечелюстная ямка, fossa mandibularis, с суставной поверхностью, facies articularis, ограниченная спереди суставным бугорком, tuberculum articulare. На нижней поверхности пирамиды открывается сонный канал, canalis caroticus, кзади и латерально от него находится яремная ямка, fossa jugularis, ведущая в яремное отверстие, foramen jugulare, образованное в результате соединения яремных вырезок пирамиды височной кости и латеральной части затылочной кости. Кнаружи от яремного отверстия располагается шиловидный отросток, processus styloideus, а еще латеральнее — сосцевидный отросток. processus mastoideus. Между ними имеется шилососцевидное отверстие, foramen stylomastoideum.

Тело клиновидной кости соединяется с базилярной частью затылочной кости посредством клиновидно-затылочного синхондроза, synchondrosis spheno-occipitalis. В области основания черепа различают еще два синхондроза: клиновидно-каменистый синхондроз, synchondrosis sphenopetrosa, и каменисто-затылочный синхондроз, synchondrosis petro-occipitalis, которые на мацерированном черепе представляют собой соответственно клиновидно-каменистую щель, fissura sphenopetrosa, и каменисто-затылочную щель, fissura petrooccipitalis.

В центре основания черепа имеется большое (затылочное) отверстие, foramen magnum, впереди от которого на базилярной части затылочной кости располагается глоточный бугорок, tuberculum pharyngeum, по бокам — затылочные мыщелки, condylus occipitales, кзади от отверстия почти по средней линии тянется до наружного затылочного выступа, protuberantia occipitalis externa, наружный затылочный гребень, crista occipitalis externa, с отходящими от него нижней и верхней выйными линиями, linea nuchae inferior et linea nuchae superior.

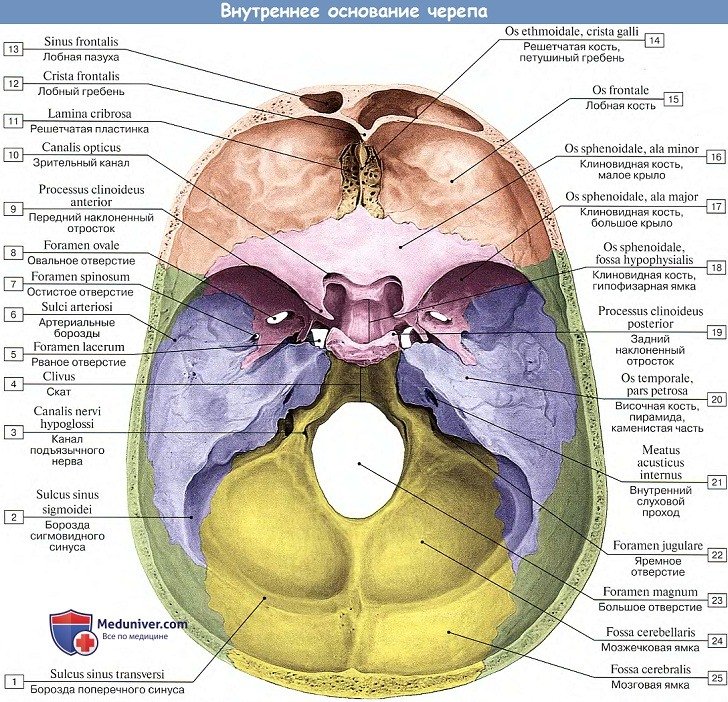

Внутреннее основание черепа, basis cranii interna, представляет собой вогнутую неровную поверхность, которая повторяет рельеф прилегающего к ней мозга. Поверхность имеет три углубления: переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки.

Передняя черепная ямка, fossa cranii anterior, наименее глубокая. Дно ее образуют глазничная часть, pars orbitalis, лобной кости, малые крылья, alae minores, клиновидной кости, и решетчатая пластинка, lamina cribrosa, решетчатой кости. Сзади она ограничена краем малых крыльев и бугорком седла, tuberculum sellae. Наиболее углубленным местом является область решетчатой пластинки, здесь выступает петушиный гребень, crista galli, кпереди от которого находится слепое отверстие, foramen cecum.

Средняя черепная ямка, fossa cranii media, наиболее глубокая в боковых отделах; в центральной ее части возвышается турецкое седло, sella turcica, в центре которого находится гипофизарная ямка, fossa hypophysialis. Впереди среднюю черепную ямку ограничивают малые крылья клиновидной кости, сзади границами ее являются спинка седла, dorsum sellae, и верхний край пирамиды, margo superior partis petrosae. Дно средней черепной ямки составляют тело и большие крылья клиновидной кости, передние поверхности пирамид и мозговая поверхность чешуйчатой части височной кости. На дне средней черепной ямки по бокам основания турецкого седла расположены сонные борозды, sulci carotid, каждая из которых, направляясь кзади, вниз и латерально к верхушке пирамиды, ведет в сонный канал, canalis caroticus. В полость боковых отделов средней черепной ямки открываются: зрительный канал, canalis opticus, верхняя глазничная щель, fissura orbitalis superior, рваное отверстие, foramen lacerum, круглое отверстие, foramen rotundum, овальное отверстие, foramen ovale, и остистое отверстие, foramen spinosum. На передней поверхности пирамиды видны: тройничное вдавление, impressio trigemina, крыша барабанной полости, legmen tympani, дугообразное возвышение, eminentia arcuata, а также расщелины и борозда большого и малого каменистых нервов.

Задняя черепная ямка, fossa cranii posterior, спереди ограничена спинкой седла и верхним краем пирамиды; сзади граница проходит по борозде поперечного синуса, sulcus sinus transversi, и внутреннему затылочному выступу, protuberantia occipitalis interna.

Это глубокая черепная ямка. Дно ее образовано почти всей затылочной костью, за исключением верхнего отдела затылочной чешуи, частью тела клиновидной кости (небольшой участок сзади спинки седла), задней поверхностью пирамиды и затылочным углом теменной кости. В центре ямки находится большое затылочное отверстие, foramen magnum, кпереди от него располагается скат, clivus, образованный телом клиновидной кости и базилярной частью затылочной кости. У боковой полуокружности большого отверстия открывается подъязычный канал, canalis hypoglossalis, кнаружи от него и кзади от яремного отверстия, foramen jugulare, располагается не постоянный мыщелковый канал, canalis condylaris. От заднего края большого отверстия по средней линии поднимается внутренний затылочный гребень, crista occipitalis interna, который доходит до внутреннего затылочного выступа, protuberantia occipitalis interna. Несколько выше его по обе стороны от крестообразного возвышения, eminentia cruciformis, отходят борозды поперечного синуса, sulci sinus transversus, ее продолжением является борозда сигмовидного синуса, sulcus sinus sigmoidei, оканчивающаяся у яремного отверстия.

Что такое основание черепа какими костями образовано основание

Череп (cranium) только частью относится к опорно-двигательному аппарату. Он прежде всего служит вместилищем головного мозга и связанных с последним органов чувств; кроме того, он окружает начальную часть пищеварительного и дыхательного трактов, открывающихся наружу. Сообразно этому череп у всех позвоночных разделяется на две части: мозговой череп, neurocranium и висцеральный череп, cranium viscerale. В мозговом черепе различают свод, calvaria, и основание, basis.

В состав мозгового черепа у человека входят: непарные затылочная, клиновидная, лобная и решетчатая кости и парные височная и теменная кости. В состав висцерального черепа входят парные — верхняя челюсть, нижняя носовая раковина, небная, скуловая, носовая, слезная кости и непарные — сошник, нижняя челюсть и подъязычная кости.

Развитие черепа. Череп, как скелет головы, обусловлен в своем развитии названными выше органами животной и растительной жизни.

Мозговой череп развивается в связи с головным мозгом и органами чувств. У животных, не имеющих головного мозга, нет и мозгового черепа. У хордовых (ланцетник), у которых головной мозг находится в зачаточном состоянии, он окружен соединительнотканной оболочкой (перепончатый череп).

С развитием головного мозга у рыб вокруг последнего образуется защитная коробка, которая у хрящевых рыб (акуловых) приобретает хрящевую ткань (хрящевой череп), а у костистых — костную (начало образования костного черепа).

С выходом животных из воды на сушу (земноводные) происходит дальнейшая замена хрящевой ткани костной, необходимой для защиты, опоры и движения в условиях наземного существования.

У остальных классов позвоночных соединительная и хрящевая ткани почти полностью вытесняются костной, и формируется костный череп, отличающийся большей прочностью. Развитие отдельных костей черепа также определяется теми же факторами. Этим объясняется сравнительно простое устройство костей свода черепа (например, теменной) и весьма сложное строение костей основания, например височной, участвующей во всех функциях черепа и являющейся вместилищем для органов слуха и гравитации. У наземных животных число костей уменьшается, но строение их усложняется, ибо ряд костей представляет продукт сращения ранее самостоятельных костных образований.

У млекопитающих мозговой череп и висцеральный тесно срастаются между собой. У человека в связи с наибольшим развитием головного мозга и органов чувств neurocranium достигает значительной величины и преобладает над висцеральным черепом.

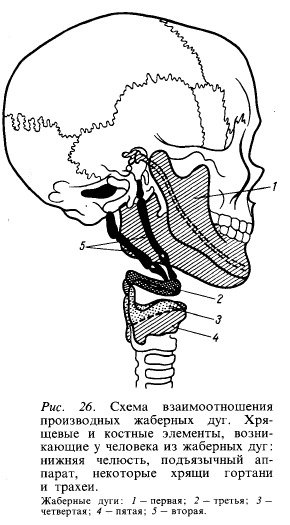

Висцеральный череп развивается из материала парных жаберных дуг, заключенных в боковых стенках головного отдела первичной кишки. У низших позвоночных, живущих в воде, жаберные дуги залегают мета-мерно между жаберными щелями, через которые вода проходит к жабрам, являющимся органами дыхания водного типа.

В I и II жаберных дугах выделяют дорсальную и вентральную части. Из дорсальной части I дуги развивается (частично) верхняя челюсть, а вентральная часть I дуги принимает участие в развитии нижней челюсти. Поэтому в первой дуге различают processus maxillaris и processus mandibularis.

С выходом животных из воды на сушу постепенно развиваются легкие, т. е. органы дыхания воздушного типа, а жабры утрачивают свое значение. В связи с этим жаберные карманы у наземных позвоночных и человека имеются только в зародышевом периоде, а материал жаберных дуг идет на построение костей лица. Таким образом, движущими силами эволюции скелета головы являются переход от водной жизни к наземной (земноводные), приспособление к условиям жизни на суше (остальные классы позвоночных, особенно млекопитающие) и наивысшее развитие мозга и его орудий — органов чувств, а также появление речи (человек).

Отражая эту линию эволюции, череп человека в онтогенезе проходит 3 стадии развития: 1) соединительнотканную, 2) хрящевую и 3) костную. Переход второй стадии в третью, т. е. формирование вторичных костей на почве хряща, длится в течение всей жизни человека. Даже у взрослого сохраняются остатки хрящевой ткани между костями в виде их хрящевых соединений (синхондрозов). Свод черепа, служащий только для защиты головного мозга, развивается непосредственно из перепончатого черепа, минуя стадию хряща. Переход соединительной ткани в костную здесь также совершается в течение всей жизни человека. Остатки неокостеневшей соединительной ткани сохраняются между костями черепа в виде родничков у новорожденных и швов у детей и взрослых.

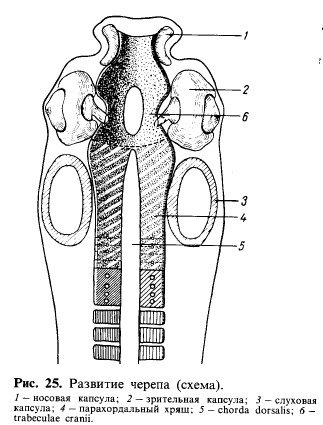

Мозговой череп, представляющий продолжение позвоночного столба, развивается из склеротомов головных сомитов, которые закладываются в числе 3 — 4 пар в затылочной области вокруг переднего конца chorda dorsalis.

Мезенхима склеротомов, окружая пузыри головного мозга и развивающиеся органы чувств, образует хрящевую капсулу, cranium primordiale (первоначальный), которая в отличие от позвоночного столба остается несегментированной. Хорда проникает в череп до гипофиза, hypophysis, вследствие чего череп делят по отношению к хорде на хордальную и прехор-дальную части. В прехордальной части впереди гипофиза закладывается еще пара хрящей, или черепных перекладин, trabeculae cranii, которые находятся в связи с лежащей впереди хрящевой носовой капсулой, облекающей орган обоняния. По бокам от хорды располагаются хрящевые пластинки parachordalia. Впоследствии trabeculae cranii срастаются с parachordalia в одну хрящевую пластинку, a parachordalia — с хрящевыми слуховыми капсулами, облекающими зачатки органа слуха (рис. 25). Между носовой и слуховой капсулами с каждой стороны черепа получается углубление для органа зрения.

Отражая слияние в процессе эволюции в более крупные образования, кости основания черепа возникают из отдельных костных образований (ранее бывших самостоятельными), которые сливаются вместе и образуют смешанные кости. Об этом будет сказано при описании отдельных костей основания черепа.

Преобразуются и хрящи жаберных дуг: верхняя часть (первой жаберной или челюстной дуги) участвует в формировании верхней челюсти. На вентральном хряще той же дуги образуется нижняя челюсть, которая причленяет-ся к височной кости посредством височно-нижнечелюстного сустава.

Остальные части хрящей жаберной дуги превращаются в слуховые косточки: молоточек и наковальню. Верхний отдел второй жаберной дуги (гиоидной) идет на образование третьей слуховой косточки — стремени. Все три слуховые косточки не имеют отношения к костям лица и помещаются в барабанной полости, развивающейся из первого жаберного кармана и составляющей среднее ухо (см. «Орган слуха»). Остальная часть подъязычной дуги идет на построение подъязычной кости (малых рогов и отчасти тела) и шиловидных отростков височной кости вместе с lig. stylohyoideum.

Третья жаберная дуга дает остальные части тела подъязчной кости и ее большие рога. Из остальных жаберных дуг происходят хрящи гортани, не имеющие отношения к скелету.

Таким образом, у человека кости черепа по своему развитию могут быть разделены на 3 труппы.

1. Кости, образующие мозговую капсулу:

а) развивающиеся на основе соединительной ткани — кости свода: теменные, лобная, верхняя часть чешуи затылочной кости, чешуя и барабанная часть височной кости;

б) развивающиеся на основе хряща — кости основания: клиновидная (за исключением медиальной пластинки крыловидного отростка), нижняя часть чешуи, базилярная и латеральные части затылочной кости, каменистая часть височной кости.

2. Кости, развивающиеся в связи с носовой капсулой:

а) на основе соединительной ткани — слезная, носовая, сошник;

б) на основе хряща — решетчатая и нижняя носовая раковина.

3. Кости, развивающиеся из жаберных дуг:

а) неподвижные — верхняя челюсть, небная кость, скуловая кость;

б) подвижные — нижняя челюсть, подъязычная кость и слуховые косточки.

Кости, развившиеся из мозговой капсулы, составляют мозговой череп, а кости других двух отделов, за исключением решетчатой, образуют кости лица.

В связи с сильным развитием мозга свод черепа, возвышающийся над остальной частью, у человека очень выпуклый и закругленный. Этим признаком человеческий череп резко отличается от черепов не только низших млекопитающих, но и человекообразных обезьян, наглядным доказательством чего может служить вместимость черепной полости. Объем ее у человека около 1500 см3, у человекообразных обезьян она достигает только 400 — 500 см3. У ископаемого обезьяночеловека (Pithecanthropus) вместимость черепа равна около 900 см3.

Анатомия: Внутреннее основание черепа (basis cranii interna)

Внутреннее основание черепа (basis cranii interna) имеет вогнутую неровную поверхность, соответствующую форме основания мозга. В нем выделяют три черепные ямки: переднюю, среднюю и заднюю. Задние края малых крыльев (ala minor) и бугорок турецкого седла клиновидной кости (tuberculum sellae turcicae ossis sphenoidalis) отделяют переднюю черепную ямку (fossa cranii anterior) от средней (fossa cranii media).

Границей между средней и задней черепной ямками (fossa cranii posterior) являются верхние края пирамид височных костей (margines superiores partis petrosae) и спинка турецкого седла клиновидной кости.

При осмотре внутреннего основания черепа здесь видны многочисленные отверстия для прохождения артерий, вен, нервов.

Эти впадины углубляются по направлению ото лба к затылку, формируя расположенные террасами структуры.

• Передняя черепная ямка образована глазничными частями лобных костей, решетчатой пластинкой одноименной кости и большими крыльями клиновидной кости (а ограничена от средней ямки малыми крыльями клиновидной кости и бугорком турецкого седла).

• Средняя черепная ямка образована телом и большими крыльями клиновидной кости, передними поверхностями пирамид и чешуйчатыми частями височной кости.

• Задняя черепная ямка образована затылочной костью, задней поверхностью пирамид и внутренними поверхностями сосцевидных отростков височных костей, задней частью тела клиновидной кости (спинка турецкого седла).

1. Передняя черепная ямка (fossa cranii anterior) образована глазничными частями лобной кости (pars orbitalis ossis frontalis), на которых хорошо выражены мозговые возвышения и пальцевидные вдавления, и решетчатой пластинкой решетчатой кости (lamina cribrosa ossis ethmoidalis), через отверстия которой проходят многочисленные пучки волокон обонятельных нервов. В центре решетчатой пластинки возвышается петушиный гребень (crista galli), впереди которого находятся слепое отверстие (Мораново отверстие, foramen caecum), окруженное крыловидными отростками петушиного гребня решетчатой кости и ножками лобного гребня (Моран Сове (Morand Sauveur Francois, 1697— 1773) — французский хирург и анатом), и лобный гребень.

Около петушиного гребня решетчатой кости имеется Пальфина синус — пространство, соединяющееся с лобными и решетчатыми ячейками (Пальфин Жан (Palfyn Jean, 1650—1730) — французский врач и анатом).

2. Средняя черепная ямка (fossa cranii media) значительно глубже передней ямки. Стенки средней ямки образованы телом и большими крыльями клиновидной кости (corpus et alae majores ossis sphenoidalis), передней поверхностью пирамид и чешуйчатой частью височных костей (facies anterior partis petrosae et pars squamosa ossis temporalis). В средней черепной ямке можно выделить центральную часть и боковые отделы. Центральную часть занимает турецкое седло с его гипофизарной ямкой. На дне гипофизарной ямки тела клиновидной кости может находиться непостоянное образование (встречается у 0,3% взрослых) — Ландуцерта канал (син.: краниофарингеальный канал, canalis craniofaryngealis). Он проникает через тело клиновидной кости и открывается на его нижней поверхности (вблизи соединения крыльев сошника) «глоточным» отверстием.

В канале содержится продолжение твердой оболочки головного мозга в виде фиброзной муфты, заключающей соединительную ткань и кровеносные сосуды (вены) (Ландуцерт Федор Павлович (1833—1889) — профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической академии).

Кпереди от гипофизарной ямки видна борозда перекреста (sulcus hiasmatis), ведущая к правому и левому зрительным каналам (canalis opticus), через которые проходят зрительные нервы. На боковой поверхности тела клиновидной кости находится хорошо выраженная сонная борозда (sulcus caroticus), а вблизи верхушки пирамиды видно неправильной формы рваное отверстие (foramen lacerum). Здесь же между малым и большим крыльями и телом клиновидной кости расположена верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior), через которую в глазницу проходят глазодвигательный, блоковый и глазной нервы. Кзади от верхней глазничной щели находится круглое отверстие, служащее для прохождения верхнечелюстного нерва, затем овальное отверстие для нижнечелюстного нерва.

У заднего края большого крыла клиновидной кости видно остистое отверстие, через которое в череп проходит средняя менингеальная артерия. На передней поверхности пирамиды височной кости находится тройничное вдавление (impressio trigemini) — Меккелева ямка (Меккель Иоганн Фридрих (старший) (Meckel Johan Friederich (senior), 1724—1774) — немецкий анатом), латеральнее от него — расщелина канала большого каменистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi majoris) — Тареново отверстие — отверстие на передней поверхности пирамиды височной кости, через которое выходит большой каменистый нерв, и борозда каменистого нерва (Тарен Пьер (Tarin Pierre, 1725—1761) — французский врач и анатом). Еще латеральнее и кпереди имеются расщелина (отверстие) канала малого каменистого нерва и борозда малого каменистого нерва.

Латеральнее и кзади от этих образований видны крыша барабанной полости (tegmen tympani) и дугообразное возвышение (eminentia arcuata). Между сонным каналом и тройничным узлом — Гассеровым узлом (син. ганглий тройничного нерва, ganglion trigeminale) на пирамиде височной кости расположена Грубера вырезка (син.: яремная вырезка, inciscura jugularis), покрытая тонкой костной пластинкой (Гассер Иоганн (Gasser Johann Laurentius, 1723—1769) — австрийский врач и анатом; Грубер Венцеслав Леопольдович (Gruber W.L., 1814—1890) — австрийский анатом, работавший в России). В пирамиде височной кости под твердой оболочкой головного мозга имеется образованный ею и бороздой нижнего каменистого синуса Дорелло канал — канал, через который проходит нижний каменистый синус, сосуды и отводящий нерв, направляющийся в пещеристый синус (Дорелло Паоло (Dorello Paolo, род. в 1872 г.) — итальянский анатом). В области верхушки пирамиды височной кости находится Пренсето бугорок — возвышение, к которому примыкает верхний каменистый синус (Пренсето Лоран (Princeteau Laurent, 1858—1932) — французский врач и анатом).

Топографо-анатомическим ориентиром при оперативных вмешательствах на лабиринте, реже на мозжечке, является Траутманна треугольник — область черепа, ограниченная сзади сигмовидным синусом твердой оболочки головного мозга, спереди — задним полукружным каналом внутреннего уха, сверху — верхним краем каменистой части височной кости (Траутманн Мориц (Trautmann Moritz F., 1832—1902) — немецкий хирург).

3. Задняя черепная ямка (fossa cranii posterior) — самая глубокая. Ее образуют затылочная кость, задняя поверхность пирамид и внутренняя поверхность сосцевидных отростков правой и левой височных костей, а также задняя часть тела клиновидной кости и задненижние углы теменных костей. В центре ямки находится большое (затылочное) отверстие, впереди от него — Блюменбахов скат (син. скат черепа, clivus), образованный сросшимися у взрослого человека телами клиновидной и затылочной костей, на котором лежат мост (мозга) и продолговатый мозг (Блюменбах Иоганн (Blumenbach Johann Friedrich, 1752—1840) — немецкий врач и анатом, зоолог и антрополог).

Между телами затылочной и клиновидной костей может располагаться добавочная кость — Альбрехта косточка (Альбрехт Карл (Albrecht Karl Martin Paul, 1851—1894) — немецкий анатом). В заднем крае большого отверстия затылочной кости по ходу развития выделяется Керкрин-га косточка — точка окостенения затылочной кости (Керкринг Теодор (Kerckring Theodor, 1640—1693) — голландский врач и анатом).

Кзади от большого (затылочного) отверстия по срединной линии расположены внутренний затылочный гребень (crista occipitalis interna) и крестообразное возвышение (eminentia cruciformis). На задней поверхности пирамиды с каждой стороны видно внутреннее слуховое отверстие (porus acusticus in tern us), ведущее во внутренний слуховой проход (meatus acusticus internus). В его глубине начинается лицевой канал, в котором проходит лицевой нерв. Из внутреннего слухового отверстия выходит преддверно-улитковый нерв. На дне задней черепной ямки позади пирамид находится парное яремное отверстие (foramen jugulare), через которое проходят языкоглоточный, блуждающий и добавочный нервы, а медиальнее от него — подъязычный канал для одноименного нерва. Через яремное отверстие из полости черепа также выходит внутренняя яремная вена, в которую продолжается сигмовидный синус, лежащий в одноименной борозде.

На поверхности свода черепа на 3 см кзади и выше верхнего края наружного слухового прохода расположена Кина точка, которая является топографо-анатомическим ориентиром при пункции нижнего рога бокового желудочка головного мозга (Кин Вильям (Keen William Williams, 1837—1932) — американский хирург).

На внутреннем основании черепа, в области задней черепной ямки, имеется зона Муре — область черепа, ограниченная сверху нижним каменистым синусом твердой оболочки головного мозга, сзади — поперечным синусом, спереди и изнутри — внутренним слуховым проходом на пирамиде височной кости; эта область является зоной частой локализации абсцессов мозжечка.

Границей между сводом и внутренним основанием черепа в области задней черепной ямки является борозда поперечного синуса (sulcus sinus transversi), переходящая с каждой стороны в борозду сигмовидного синуса (sulcus sinus sigmoidei).