Что такое открытая биологическая система

Организация открытых биологических систем в пространстве и во времени. Поток информации, энергии и вещества в клетке, ультраструктуры их обеспечивающие.

Основные свойства живых систем:

1. Обмен веществ и энергии. Все живые организмы используют внешние источники энергии в виде пищи и т.д.Основу обмена веществ составляют взаимосвязанные и сбалансированные процессы ассимиляции и диссимиляции При этом непрерывный поток веществ сопровождается непрерывным потоком энергии.

2. Наследственность. Это свойство заключается в способности сохранять и передавать наследственную информацию из поколения в поколение

3. Репродукция. На молекулярном уровне самовоспроизведение осуществляется на основе матричного синтеза ДНК. НА клеточном уровне это обеспечивается различными типами деления митозом или мейозом.

4. Изменчивость. Стабильность наследственной информации в природе весьма относительна. Изменения ее на различных уровнях – генных, хромосомных, геномных лежат в основе наследственной изменчивости. Она же наряду с другими факторами (естественным отбором, генным потоком и т.д.) обеспечивает эволюцию органического мира.

5. Индивидуальное развитие. Любая живая система – клетка, особь проходит через свой онтогенез, в основе которого лежит реализация генетической информации.

6. Филогенетическое развитие. Любой онтогенез есть краткое повторение исторического развития. В основе закономерностей филогенеза лежат элементарные эволюционные факторы (наследственная изменчивость, естественный отбор и т.д.), приводящие к появлению огромного разнообразия форм жизни от доклеточных до многоклеточных, вплоть до человека.

8. Дискретность и целостность- всеобщее свойство живой материи. Любая биологичекая система состоит из отдельных, но взаимодействующих частей, образующих структурно-функциональное единство.

9. Энергетический обмен клетки. Этапы энергетического обмена. Химические свойства АТФ. Синтез АТФ.

Живые клетки улавливают, сохраняют и передают энергию в химической форме главным образом в виде энергии, заключенной в молекулах аденозинтрифосфата (АТФ).

Химические свойства АТР.

Аденозинтрифосфат и продукты последовательных стадий его гидролиза, аденозиндифосфат и аденозинмонофосфат, принадлежат классу нуклеотидов. Молекулы нуклеотидов состоят из гетероциклического основания (пурина или пиримидина), пятиуглеродного моносахарида и одной или нескольких фосфатных групп. В молекулах АТР, ADP, АМР роль основания играет аденин (пурин), а пятиуглеродный моносахарид представлен D-рибозой. Нуклеотиды выполняют в клетке самые различные функции, но более всего они известны как строительные блоки молекул ДНК и РНК, в которых они служат кодирующими элементами. В нормально дышащих клетках на долю АТР приходится до 80% и даже более общего количества всех трех адениновых нуклеотидов. Концентрация АТР в клетках поддерживается на относительно постоянном уровне, поскольку скорость его образования приблизительно уравновешивается скоростью его распада. Таким образом, концевые фосфатные группы молекул АТР претерпевают непрерывное обновление в процессе метаболизма. Они постоянно отщепляются и замещаются новыми за счет клеточного пула неорганического фосфата. АТР удалось синтезировать. Мы знаем также, что он служит связующим звеном между реакциями, идущими с выделением и с потреблением энергии. Эта его роль основана на известных химических принципах.

Именно АТР служит главным переносчиком химической энергии в клетках всех живых организмов. АТР может передавать свою энергию некоторым другим биомолекулам, теряя при этом концевую фосфатную группу; в результате богатая энергией молекула АТР превращается в энергетически обедненную молекулу аденозиндифосфата (ADP). В свою очередь ADP может снова соединиться с фосфатной группой и превратиться в АТР либо за счет солнечной энергии (в фотосинтезирующих клетках), либо за счет химической энергии (в животных клетках).

Энергетический обмен в клетке подразделяют на три этапа. Первый этап — подготовительный. Во время него крупные пищевые полимерные молекулы распадаются на более мелкие фрагменты. Полисахариды распадаются на ди- и моносахариды, белки —• до аминокислот, жиры — до глицерина и жирных кислот. В ходе этих превращений энергии выделяется мало, она рассеивается в виде тепла, и АТФ не образуется.

Второй этап — неполное бескислородное расщепление веществ. На этом этапе вещества, образовавшиеся во время подготовительного этапа, разлагаются при помощи ферментов в отсутствие кислорода. Разберем этот этап на примере гликолиза — ферментативного расщепления глюкозы. Гликолиз происходит в животных клетках и у некоторых микроорганизмов. Суммарно этот процесс можно представить в виде следующего уравнения:

С6Н12О6 + 2Н3Р04 + 2АДФ → 2С3Н603 + 2АТФ + 2Н2О

Таким образом, при гликолизе из одной молекулы глюкозы образуются две молекулы трехуглеродной пировиноградной кислоты (С3Н4О3), которая во многих клетках, например в мышечных, превращается в молочную кислоту (С3Н6О3), причем высвободившейся при этом энергии достаточно для превращения двух молекул АДФ в две молекулы АТФ. Несмотря на кажущуюся простоту, гликолиз — процесс многоступенчатый, насчитывающий более десяти стадий, катализируемых разными ферментами. Только 40% выделившейся энергии запасается клеткой в виде АТФ, а остальные 60% — рассеиваются в виде тепла. Благодаря многостадийности гликолиза выделяющиеся небольшие порции тепла не успевают нагреть клетку до опасного уровня. Гликолиз происходит в цитоплазме клеток.

У большинства растительных клеток и некоторых грибов второй этап энергетического обмена представлен спиртовым брожением:

С6Н12О6+2Н3РО4+2АДФ→2С2Н5ОН +2С02 + 2АТФ + 2H2О

Исходные продукты спиртового брожения те же, что и у гликолиза, но в результате образуется этиловый спирт, углекислый газ, вода и две молекулы АТФ. Есть такие микроорганизмы, которые разлагают глюкозу до ацетона, уксусной кислоты и других веществ, но в любом случае «энергетическая прибыль» клетки составляет две молекулы АТФ.

Третий этап энергетического обмена — полное кислородное расщепление, или клеточное дыхание. При этом вещества, образовавшиеся на втором этапе, разрушаются до конечных продуктов — СО2 и Н2О. Этот этап можно представить себе в следующем виде:

2С3Н6О3 + 6О2 + 36Н3РО4 + 36 АДФ → 6СО2 + 42 Н2О + 36АТФ.

Для получения энергии в клетках, кроме глюкозы, могут быть использованы и другие вещества: липиды, белки. Однако ведущая роль в энергетическом обмене у большинства организмов принадлежит сахарам.

Синтез АТФ происходит в мембранах митохондрий в процессе дыхания, поэтому все ферменты и кофакторы дыхательной цепи, все ферменты окислительного фосфорилирования локализованы в данных органеллах.

Синтез АТФ происходит таким образом, что два иона Н + отщепляются от АДФ и фосфата (Р) с правой стороны мембраны, компенсируя потерю двух Н + при восстановлении вещества В. Один из кислородных атомов фосфата переносится на другую сторону мембраны и, присоединив два иона Н + из левого отсека, образует Н2О. Остаток фосфорила присоединяется к АДФ, образуя АТФ.

Организм

Живой организм — открытая биологическая система

Все организмы живут в какой-либо характерной для них среде обитания. Из нее организмы получают необходимую пищу, укрытие от неблагоприятных факторов. Среда обитания создает условия для размножения, развития и роста организмов. Таким образом, организм и среда взаимосвязаны, и первый достаточно сильно зависит от второй. Вместе с пищей организмы получают из среды необходимую им энергию, а также выделяют в среду «отработанные» вещества и энергию. Отсюда следует, что живой организм — это открытая система.

Важнейшим фактором, обеспечивающим саморегулирование организма и его отношения с внешней средой, является обмен веществ, который называется метаболизмом (греч. metabole — превращение). Метаболизм представляет собой множество взаимосвязанных химических реакций, протекающих в клетках, тканях и органах организма. Благодаря этому организм растет, в нем протекают процессы жизнедеятельности, размножается и осуществляет обратную связь с внешней средой.

Метаболизм складывается из двух взаимосвязанных и одновременно протекающих процессов: ассимиляции (синтез сложных веществ из простых) и диссимиляции (расщепление сложных веществ на более простые). В организме как открытой системе ассимиляционные процессы обусловливают начало диссимиляционных процессов, и наоборот.

Типы метаболизма

В зависимости от потребления организмами кислорода различают аэробный и анаэробный типы обмена веществ. Аэробный (от греч. aer — воздух и bios — жизнь) тип метаболизма наблюдается у организмов, способных жить и развиваться только при наличии в среде свободного кислорода, который они используют в качестве окислителя. Анаэробный (от греч. an — отрицание, aer — воздух и bios — жизнь) тип метаболизма свойственен организмам, которые способны жить при отсутствии кислорода в окружающей среде.

Термин «анаэробы» ввел в науку Луи Пастер в 1861 году при изучении бактерии маслянокислого брожения. Анаэробный тип метаболизма встречается в основном у прокариот, редко у эукариот (дрожжи, черви-паразиты и др.). У анаэробов в метаболизме в качестве окислителя используется не кислород, а другие вещества.

Значение питания для обмена веществ

У всех организмов обмен веществ тесно связан с питанием, то есть потреблением пищи и энергии извне, из окружающей среды. Для поглощения пищи и ее переработки у многоклеточных организмов в процессе эволюции сформировалась специализированная система органов — пищеварительная система.

У животных в процессе питания пища, содержащая органические вещества, поступает в пищеварительную систему организма. Здесь она измельчается и химически обрабатывается пищеварительными ферментами желудка и кишечника — переваривается. В результате происходит гидролиз практически всех поглощенных питательных веществ с образованием более простых молекул. Простые молекулы быстро всасываются через слизистую оболочку кишечника, а затем с током крови и лимфы доставляются в клетки различных тканей многоклеточного организма. Выделяющаяся в процессе пищеварения энергия используется организмом, а ненужные вещества (продукты распада) обычно удаляются во внешнюю среду. Сходные процессы происходят и у одноклеточных организмов.

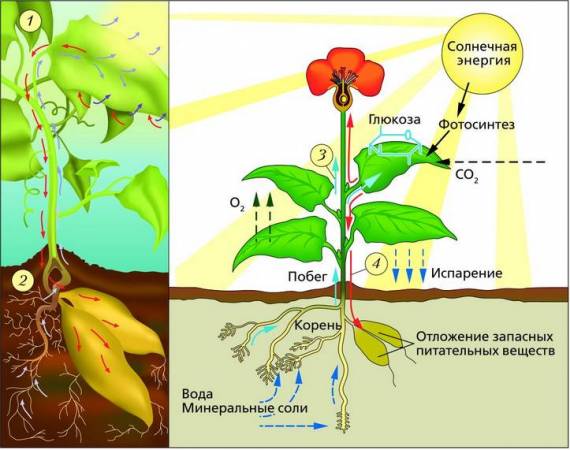

У растений есть два взаимодополняющих типа питания — воздушное (углеродное) и почвенное (минеральное). Для осуществления обоих типов питания у высших растений сформировались специализированные органы: в надземной части побег, в подземной — корень.

Углеродное питание растений осуществляет побег в процессе фотосинтеза. Специализированным органом воздушного питания является лист, в клетках которого содержатся хлоропласты с хлорофиллом. Минеральное питание растений осуществляют их корни. С помощью корневых волосков растение поглощает воду с растворенными минеральными веществами. У водорослей, не имеющих разделение тела на органы, питание осуществляется в водной среде всей поверхностью таллома.

Таким образом, в процессе обмена веществ у всех живых организмов постоянно происходит поступление веществ и энергии из окружающей среды и выделение продуктов обмена и энергии во внешнюю среду. Этот факт указывает на то, что живые организмы — открытые системы.

Что такое открытая биологическая система

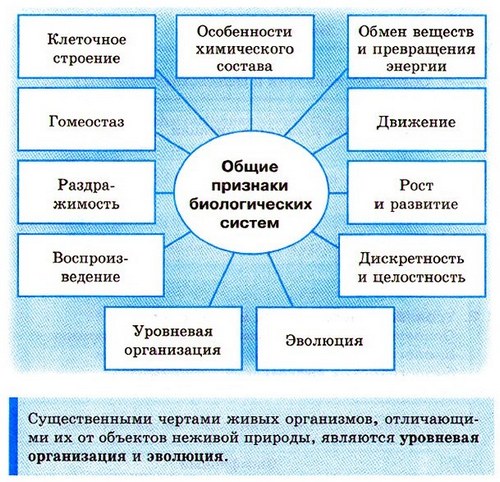

Код раздела ЕГЭ: 1.2. Биологические системы. Общие признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращение энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция.

Биологические системы – это объекты различной сложности, имеющие несколько уровней структурно-функциональной организации и представляющие собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Примеры биологических систем: клетка, ткани, органы, организмы, популяции, виды, биоценозы, экосистемы разных рангов и биосфера.

Биологические системы (или живые системы) отличаются от тел неживой природы совокупностью признаков и свойств, среди которых основными являются:

Общность химического состава живых систем и неживой природы говорит о единстве и связи живой и неживой материи. Весь мир представляет собой систему, в основании которой лежат отдельные атомы. Атомы, взаимодействуя друг с другом, образуют молекулы. Из молекул в неживых системах формируются кристаллы горных пород, звезды, планеты, вселенная. Из молекул, входящих в состав организмов, формируются живые системы — клетки, ткани, организмы. Взаимосвязь живых и неживых систем отчетливо проявляется на уровне биогеоценозов и биосферы.

Уровни организации живых систем отражают соподчиненность, иерархичность структурной организации жизни. Уровни жизни отличаются друг от друга сложностью организации системы. Клетка устроена проще по сравнению с многоклеточным организмом или популяцией.

Структурная организация — живые системы Земли, характеризующиеся упорядоченностью и сложностью структур на всех уровнях организации, несмотря на то, что построены из тех же химических элементов, что и неживые.

Вы смотрели конспект по биологии «Биологические системы».

Читайте также другие конспекты, относящиеся к разделу ЕГЭ 1.2:

Открытая система

См. также

| Список значений слова или словосочетания со ссылками на соответствующие статьи. Если вы попали сюда из другой статьи Википедии, пожалуйста, вернитесь и уточните ссылку так, чтобы она указывала на статью. |

Полезное

Смотреть что такое «Открытая система» в других словарях:

открытая система — [среда] применения (штриховое кодирование): Система [среда] с применением штрихового кодирования, в которой свободно могут принимать участие независимые стороны без необходимости заключения двусторонних соглашений Источник: ГОСТ 30721 2000:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

открытая система — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] открытая система Система, которая взаимодействует с окружающей ее средой в каком либо аспекте: информационном, энергетическом, вещественном и т.д. Такие системы отображаются… … Справочник технического переводчика

Открытая система — [open system] система, которая взаимодействует с окружающей ее средой в каком либо аспекте: информационном, энергетическом, вещественном и т.д. Такие системы отображаются обычно открытыми моделями, но могут для этой цели в известных условиях… … Экономико-математический словарь

Открытая система — вычислительная среда, состоящая из аппаратных и программных продуктов и технологий, разработанных в соответствии с общедоступными и общепринятыми (международными) стандартами. Обязательными свойствами открытых систем являются: 1 переносимость; 2… … Финансовый словарь

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА — термодинамич … Физическая энциклопедия

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА — Любая система, которая обладает гибкостью и может регулироваться и изменяться. 1. В биологии – открытая система – та, которая характеризуется как не подчиняющаяся стандартным термодинамическим законам сохранения энергии, энтропии и т.д., но… … Толковый словарь по психологии

открытая система — atviroji sistema statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. open system vok. offenes System, n rus. незамкнутая система, f; открытая система, f pranc. système ouvert, m … Fizikos terminų žodynas

открытая система — atviroji sistema statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Termodinaminė sistema, kuri su aplinka arba kitomis sistemomis keičiasi medžiaga. atitikmenys: angl. open system vok. offenes System, n rus. открытая система, f pranc.… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

открытая система — atviroji sistema statusas T sritis chemija apibrėžtis Sistema, kuri su aplinka keičiasi medžiaga ir energija. atitikmenys: angl. open system rus. открытая система … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА — система, к рая обменивается с внеш. средой в вом. К О. с. принадлежат, напр., все живые организмы и хим. системы с непрерывно протекающими хим. процессами … Большой энциклопедический политехнический словарь

1. Мир живого как система систем. 6

2.Открытость-свойство реальных систем. 10

§ 2.2. Неравновесность. 13

§ 2.3. Нелинейность. 13

3. Особенности описания сложных систем. 18

Список литературы.. 31

Развитие системы происходит за счет внутренних механизмов, в результате процессов самоорганизации и за счет внешних управляющих воздействий. [1]

М.Эйгеном на основе неравновесной термодинамики и теории информации разработана концепция самоорганизации материи. Эйген ограничивается моделированием добиологической эволюции макромолекул, но развитые им идеи и методы имеют более общее принципиальное значение. Так же как и работы школы Пригожина, работы Эйгена вышли за рамки частных наук и имеют общенаучное методологическое значение.

Согласно теории Эйгена, самоорганизация не является очевидным свойством материи, которое обязательно проявляется при любых обстоятельствах.[2] Должны быть выполнены определенные внутренние и внешние условия, прежде чем такой процесс станет неизбежным. Самоорганизация начинается с флуктуации. Для возникновения процесса самоорганизации необходимы инструктивные свойства системы на микроуровне.

Инструкция требует информации, которая кодирует определенные функции. Для самоорганизованных систем интерес представляет функция воспроизведения или сохранения ее собственного информационного содержания. Для возникновения эволюции существенно не количество информации, а инструктирующие свойства информации; важно не количество, а ценность информации, которая непосредственно связана с ее используемостью.

1. Мир живого как система систем.

Среди живых систем нет двух одинаковых особей, популяций, видов и др. Это способствует их адаптации к внешней среде.

Вместе с тем сложная организация немыслима без целостности. Целостность системы означает несводимость свойств системы к сумме свойств ее элементов. Целостность порождается структурой системы, типом связей между ее элементами. Биологические системы отличаются высоким уровнем целостности.[3]

Кроме стационарных, биологические системы имеют и автоколебательные состояния, когда значения параметров колеблются во времени с определенной амплитудой. Такие состояния являются основой периодических биологических процессов, биологических ритмов, биологических часов и др.[4]

Человек всегда стремился постичь природу сложного, пытаясь ответить на вопросы: как ориентироваться в сложном и нестабильном мире? Какова природа сложного и каковы законы его функционирования и развития? В какой степени предсказуемо поведение сложных систем? Среди сложных систем особый интерес вызывают самоорганизующиеся системы. К такого рода сложным открытым самоорганизующимся системам относятся биологические и социальные системы, которые более всего значимы для человека.

Мир самоорганизующихся систем гораздо богаче, чем мир закрытых, линейных систем. Вместе с тем его сложнее моделировать. Как правило, для решения большинства возникающих здесь нелинейных уравнений требуется сочетание современных аналитических методов и вычислительных экспериментов. Синергетика открывает для точного, количественного, математического исследования такие стороны мира, как его нестабильность, многообразие путей изменения и развития, раскрывает условия существования и устойчивого развития сложных структур, позволяет моделировать катастрофические ситуации и т.п.

Методами синергетики осуществлено моделирование многих сложных самоорганизующихся систем: от морфогенеза в биологии и некоторых аспектов функционирования мозга до флаттера крыла самолета, от молекулярной физики и автоколебательных процессов в химии до эволюции звезд и космологических процессов, от электронных приборов до формирования общественного мнения и демографических процессов. Основной вопрос синергетики — существуют ли общие закономерности, управляющие возникновением самоорганизующихся систем, их структур и функций.

2.Открытость-свойство реальных систем § 2.1.Открытость.

Итак, предметом синергетики являются сложные самоорганизующиеся системы. Один из основоположников синергетики Г. Хакен определяет понятие самоорганизующейся системы следующим образом:[6]

Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне обретает какую-то пространственную, временную или функциональную структуру. Под специфическим внешним воздействием мы понимаем такое, которое навязывает системе структуру или функционирование. В случае же самоорганизующихся систем испытывается извне неспецифическое воздействие. Например, жидкость, подогреваемая снизу, совершенно равномерно обретает в результате самоорганизации макроструктуру, образуя шестиугольные ячейки.

Именно по отношению к закрытым системам были сформулированы два начала термодинамики. В соответствии с первым началом в закрытой системе энергия сохраняется, хотя может приобретать различные формы. Второе начало термодинамики гласит, что в замкнутой системе энтропия не может убывать, а лишь возрастает до тех пор, пока не достигнет максимума. Согласно этому началу, запас энергии во Вселенной иссякает, а вся Вселенная неизбежно приближается к «тепловой смерти». Ход событий во Вселенной невозможно повернуть вспять, чтобы воспрепятствовать возрастанию энтропии. Со временем способность Вселенной поддерживать организованные структуры ослабевает, и такие структуры распадаются на менее организованные, которые в большей мере наделены случайными элементами. По мере того как иссякает запас энергии и возрастает энтропия, в системе нивелируются различия. Это значит, что Вселенную ждет все более однородное будущее.

Вместе с тем уже во второй половине XIX в., и особенно в XX в., биология, прежде всего теория эволюции Дарвина, убедительно показала, что эволюция Вселенной не приводит к снижению уровня организации и обеднению разнообразия форм материи. Скорее, наоборот. История и эволюция Вселенной развивают ее от простого к сложному, от низших форм организации к высшим, от менее организованного к более организованному. Иначе говоря, старея, Вселенная обретает все более сложную организацию. Попытки согласовать второе начало термодинамики с выводами биологических и социальных наук долгое время были безуспешными. Классическая термодинамика не могла описывать закономерности открытых систем. Такая возможность появилась только с переходом естествознания к изучению открытых систем.[7]

Но если большинство систем Вселенной носит открытый характер, то это значит, что во Вселенной доминируют не стабильность и равновесие, а неустойчивость и неравновесность. Вследствие этого Вселенная оказывается способной к развитию, эволюции, самоорганизации. Стабильные и равновесные системы не способны к самоорганизации, они являются тупиками эволюции.

Неравновесные системы благодаря избирательности к внешним воздействиям среды воспринимают различия во внешней среде и «учитывают» их в своем функционировании. При этом некоторые слабые воздействия могут оказывать большее влияние на эволюцию системы, чем воздействия, хотя и более сильные, но не адекватные собственным тенденциям системы. Иначе говоря, на нелинейные системы не распространяется принцип суперпозиции: здесь возможны ситуации, когда эффект от совместного действия причин А и В не имеет ничего общего с результатами воздействия А и В по отдельности.[8]

Нелинейные системы, являясь неравновесными и открытыми, сами создают и поддерживают неоднородности в среде. В таких условиях между системой и средой могут иногда создаваться отношения обратной положительной связи, т.е. система влияет на свою среду таким образом, что в среде вырабатываются условия, которые в свою очередь обусловливают изменения в самой этой системе. Последствия такого рода взаимодействия открытой системы и ее среды могут быть самыми неожиданными и необычными.

В переломный момент самоорганизации принципиально неизвестно, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более высокий уровень упорядоченности и организации. В точке бифуркации система как бы колеблется перед выбором того или иного пути организации, пути развития. В таком состоянии небольшая флуктуация может послужить началом эволюции системы в некотором определенном направлении, одновременно отсекая при этом возможности развития в других направлениях.

Переход от Хаоса к Порядку вполне поддается математическому моделированию.[10] Более того, в природе существует не так уж много универсальных моделей такого перехода. Качественные переходы в самых разных сферах действительности подчиняются подчас одному и тому же математическому сценарию.

3. Особенности описания сложных систем

Будем считать систему сложной, если она состоит из большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, каждый из которых может быть представлен в виде системы. В качестве содержания теории развития сложных систем можно рассматривать совокупность методологических подходов, позволяющих строить модели процессов развития сложных систем, используя достижения различных наук, а также методы анализа получаемых моделей.

Обычное для теории простых систем требование адекватности модели оригиналу для моделей сложных систем приводит к непомерному росту их размерности, приводящему к их неосуществимости. Ситуация для построения теории кажется безнадежной, она действительно оказывается таковой, если не произвести некоторого разумного отступления от непомерных требований адекватности теории и вместе с тем не отступать от требований ее объективности.

Теоретические модели систем строятся на основании синтеза обобщенных представлений об отдельных слагающих их процессах и явлениях, основываясь на фундаментальных законах, описывающих поведение вещества, энергии, информации. Теоретическая модель описывает абстрактную систему, и для первоначального вывода ее соотношений не требуется данных о наблюдениях за параметрами конкретной системы. Модель строится на основе обобщения априорных представлений о структуре системы и механизма связей между слагающими ее элементами.

Наряду с эмпирическими и теоретическими используются и полуэмпирические модели. Для них математические выражения получаются теоретическим путем с точностью до эмпирически получаемых констант, либо в общей системе соотношений моделей наряду с теоретическими выражениями используются и эмпирические.

Для некоторых систем единственная возможность оценить правильность теоретической модели состоит в проведении численных экспериментов с использованием математических моделей. Поведение модели не должно противоречить общим представлениям о закономерностях поведения процессов.

Теоретическая модель описывает не конкретную систему, а класс систем. Поэтому проверка теоретической модели возможна при исследовании конкретных частично или полностью наблюдаемых систем. Затем проверенную таким образом теоретическую модель можно применять для описания и изучения конкретных ненаблюдаемых систем, относящихся к тому же либо к более узкому классу.

Строго обосновать выражение «модели относятся к одному и тому же классу» несколько затруднительно. Мы будем рассматривать класс развивающихся систем, к которому могут относиться системы искусственные, живой и неживой природы, социальные и т.п.

Между эмпирическими, полуэмпирическими и теоретическими моделями не существует резкой границы. Любые математические модели, в конечном счете, выражаются через параметры, определяемые экспериментальным путем. Все различия между тремя упомянутыми типами моделей сводятся к степени общности представлений, относящихся к данной модели, а именно: или они относятся непосредственно к изучаемому конкретному объекту, или связаны с классом таких объектов, или же, наконец, связаны с классом явлений, наблюдающихся в природе

Большинство процессов столь сложно, что при современном состоянии науки очень редко удается создать их универсальную теорию, действующую во все времена и на всех участках рассматриваемого процесса. Вместо этого нужно посредством экспериментов и наблюдений постараться понять ведущие факторы, которые определяют поведение системы. Выделив эти факторы, следует абстрагироваться от других, менее существенных, построить более простую математическую модель, которая учитывает лишь выделенные факторы. К внешним факторам будем относить такие, которые влияют на параметры изучаемой модели, но сами на исследуемом временном отрезке не испытывают обратного влияния.

В синергетике делается попытка описать развитие мира в соответствии с его внутренними законами развития, опираясь при этом на результаты всего комплекса естественных наук. Для нашего анализа представляется важным то, что одним из основных понятий синергетики является понятие нелинейности. [16]

Математические исследования природы линейности и нелинейности, так или иначе, обусловливались потребностями развития физики. Постановка задачи о нелинейности связана с именами Рэлея, Д’Аламбера, Пуанкаре, которые исследовали математическую модель струны и другие модели при помощи дифференциальных уравнений.

В 30-е годы XX в. на первое место в области обыкновенных дифференциальных уравнений встают проблемы качественной теории. Значительное влияние на ее развитие оказывают потребности физики, особенно нелинейной теории колебаний. Физикам Андронову и Мандельштаму принадлежит здесь целый ряд важных математических идей и разработок. Мандельштам первым обратил внимание на необходимость выработки в физике нового «нелинейного мышления». До его работ существовали лишь отдельные частные подходы к анализу отдельных нелинейностей в различных физических задачах. Роль Мандельштама состоит в том, что он отчетливо понял всеобщность нелинейных явлений, сумел увидеть, что возможности линейной теории принципиально ограничены, что за ее пределами лежит огромный круг явлений, требующих разработки новых нелинейных методов анализа.

Возникают вопросы: какова роль нелинейности, зачем необходимо разрабатывать нелинейные модели, если большое количество физических процессов можно объяснить с помощью линейных моделей или же свести нелинейные задачи к линейным? Ответ на эти вопросы состоит в следующем: линейные задачи рассматривают лишь рост, течения процессов, нелинейность же описывает фазу их стабилизации, возможность существования нескольких типов структур. В то же время нелинейность выражает тенденцию различных физических процессов к неустойчивости, тенденцию перехода к хаотическому движению. Таким образом, сочетание линейности и нелинейности дает более адекватное отражение реальных процессов, так как с их помощью выражается единство устойчивости и изменчивости, являющееся ядром сущности всякого движения.

Решение многочисленных проблем, возникающих при описании перехода от регулярного к стохастическому движению, связывается с развитием стохастической или хаотической динамики.

Удалось показать, что с помощью уравнений, предложенных Х.Лоренцем, либо систем уравнений, включающих странные аттракторы, возможно описание поведения некоторых типов плазменных волн, химических реакций в открытых системах, циклов солнечной активности. закономерностей изменения численности биологических сообществ, исследование вопросов, связанных с генерацией лазеров в некотором диапазоне параметров.

Синергетика, используя единство линейности и нелинейности, выражает в теории те аспекты материального единства мира, которые связаны с общими свойствами саморазвития сложных систем.[17] Нелинейные уравнения, составляющие основу этой теории, позволяют с помощью достаточно простых моделей описывать самые различные материальные процессы. Причем, даже не решая этих уравнений, можно выработать представление о качественно новых чертах тех процессов, которые этими уравнениями описываются.

Теория описания сложных хаотических процессов М.Фейгенбаума представляет интерес, ибо автор, по существу, исходит из признания материального единства мира и пытается найти то общее, что присуще хаотическим процессам различной природы. Эта теория показывает, что поведение всех диссипативных систем вблизи перехода к хаотическому движению носит универсальный характер. Теория дает возможность описать поведение той или иной системы за пределами возможности других математических представлений.

Для выявления наиболее общих закономерностей поведения нужны макромодели, которые имеют наиболее высокий уровень обобщения. Возможно, такой моделью может быть модель процесса развития, построенная на основе информационной концепции. [18]

Для появления согласованных направленных процессов в системе необходимо использование информации в процессе функционирования системы. Если использования нет, то новые признаки у элементов появляются независимо от того, какие признаки есть у других элементов. Если нет использования информации, то нет ее накопления во внешней среде, а, следовательно, нет передачи накопленной информации из внешней среды в систему. Организация в системе связана с локализацией элементов, обладающих определенными признаками, с концентрацией этих элементов, то есть образованием диссипативной структуры. Локализованные диссипативные структуры имеют способность накапливать информацию за счет своего рода «примитивной памяти». Такая локализация происходит благодаря самоинструктирующему процессу использования информации.

В процессе использования информации происходит отбор тех элементов-признаков, которые дают преимущества в ходе развития. Использование информации не является ее атрибутом, а лишь свойством, проявляющимся в определенных условиях.

В самоорганизующейся системе возможный максимальный беспорядок увеличивается за счет присоединения новых элементов к системе. Но простое добавление элементов в систему еще не превращает ее в самоорганизующуюся. Во время добавления элементов к системе энтропия системы должна сохраняться постоянной. Для выполнения этого условия необходимо выделение отрицательной энтропии из окружающей среды, т.е. дополнительный ввод энергии, информации в систему, который выражается в передаче накопленной информации из внешней среды в систему.

Естественный отбор означает сравнительную оценку фенотипов применительно к данной экологической нише, т.е. поиск оптимальной ценности.

Обращаясь к вышеизложенной концептуальной модели развития, отметим, что этапу преобразующего отбора соответствует состояние неустойчивости, т.е. этап зарождения и формирования новой системы. Переход от этапа формирования к эволюции отобранного состояния можно рассматривать как скачок в развитии.[19]

1. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М., 1991.

2. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., 1990;

3. Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос и Квант. М., 1994;

4. Князева Е.Н., Курдюков С.П. Основания синергетики. СПб., 2002;

5. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997.

[1] Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М., 1991. С. 271

[2] Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М., 1991. С. 279

[3] Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос и Квант. М., 1994 С. 93

[4] Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос и Квант. М., 1994 С. 127

[5] Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., 1990 С. 227

Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М., 1991. С. 140

[7] Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., 1990 С. 293

[8] Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С. 329

[9] Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С. 361

[10] Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос и Квант. М., 1994 С. 287

[11] Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С. 418

[12] Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С. 183

[13] Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С. 228

[14] Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С. 380

[15] Князева Е.Н., Курдюков С.П. Основания синергетики. СПб., 2002 С. 132

[16] Князева Е.Н., Курдюков С.П. Основания синергетики. СПб., 2002 С. 138

[17] Князева Е.Н., Курдюков С.П. Основания синергетики. СПб., 2002 С. 148

[18] Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С. 219

[19] Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997. С. 440