Что такое относительные величины общая методика их расчета

Теория статистики: конспект лекций.

3. Относительные величины, их значение и основные виды.

Одних абсолютных статистических величин недостаточно для характеристики изучаемых объектов. Чтобы отразить состояние рост, развитие явлений, соотношение их во времени и пространстве в статистике широко пользуются относительными величинами.

Показатели, полученные в результате сравнения абсолютных величин, в статистике называют относительными величинами.

Относительные величины дают представление, во сколько раз одна абсолютная величина больше другой или какую часть одна абсолютная величина составляет от другой, или сколько единиц одной совокупности приходится на единицу другой.

Относительные величины – это показатель, который представляет собой частное от деления двух статистических величин и характеризует количественное соотношение между ними.

Для расчета относительных величин в числитель ставится сравниваемый показатель, который будет отражать изучаемое явление а в знаменателе отражается показатель, с которым и будет производиться это сравнение, он является основанием или базой для сравнения. База сравнения – это своеобразный измеритель. Основание имеет результат отношения в зависимости от количественного (числового) значения, который выражается в: коэффициенте, процентах, промилле или децимилле.

Если база сравнения принимается за единицу, то относительная величина является коэффициентом и показывает, во сколько раз изучаемая величина больше основания. Если базу сравнения принять за 100%, то результат вычисления относительной величины будет выражен в процентах.

Если базу сравнения принимают за 1000, то результат сравнения выражается в промилле (%0). Относительные величины могут быть выражены и децимилле, если основание отношения равно 10 000.

Форма выражения зависит от: количественного соотношения сравниваемых величин; смыслового содержания полученного результата сравнения. Если сравниваемый показатель больше основания, тогда относительная величина выражается в коэффициенте или в проценте, но если сравниваемый показатель меньше основания, тогда относительную величину лучше выразить только в проценте.

Если показатели, которые сравниваются, являются сопоставимыми, то расчет относительных величин может быть правильным.

В зависимости от цели статистического исследования относительные величины подразделяются на следующие виды: выполнение договорных обязательств; относительные величины, характеризующие структуру совокупности; относительные величины динамики; сравнения; координации; относительные величины интенсивности.

Относительная величина выполнения договорных обязательств – это показатель, характеризующий уровень выполнения предприятием своих обязательств, предусмотренных в договорах.

Расчет показателя производится путем соотношения объема фактически выполненных обязательств и объема обязательств, предусмотренных в договоре. Выражается он в форме коэффициентов или в процентах.

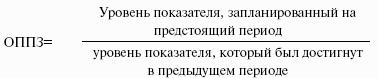

Относительные показатели планового задания (ОППЗ) используются для перспективного планирования деятельности субъекта финансово–хозяйственной сферы и т.д.

ОППЗ рассчитывается следующей формулой:

Относительные величины структуры – это показатели, характеризующие долю от состава изучаемых совокупностей. Относительная величина структуры определяется отношением абсолютной величины отдельного элемента статистической совокупности к абсолютной величине всей совокупности, т. е. как отношение части к общему (целому), и характеризует удельный вес части в целом, в форме процента.

В анализе коммерческой деятельности торговли и сферы услуг относительные величины дают возможность изучить весь состав товарооборота по его ассортименту, состав работников фирмы – по определенным признакам (стажу работы, полу, возрасту), состав расходов предприятия и другие факторы, влияющие на коммерческую деятельность предприятия.

Относительные показатели структуры (ОПС) = уровень части совокупности / суммарный уровень совокупности в целом.

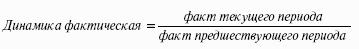

Относительные величины динамики характеризуют изменение изучаемого явления во времени, выявляют направление развития, измеряют интенсивность развития. Рассчитывается относительная величина динамики как отношение уровня признака в определенный период или момент времени к уровню того же признака в предшествующий период или момент времени, т. е характеризует изменение уровня определенного явления во времени. Относительные величины динамики называются темпами роста:

Относительные величины сравнения характеризуют количественное соотношение одноименных показателей, относящихся к различным объектам статистического наблюдения.

Для сопоставления уровня цен на один и тот же товар, реализуемый через государственные магазины и на рынке, используются относительные величины сравнения. За базу сравнения принимается государственная цена. Относительные величины координации – это разновидность показателей сравнения. Они применяются для характеристики соотношения между отдельными частями статистической совокупности. Относительные величины координации характеризуют структуру изучаемой совокупности. Относительные величины интенсивности демонстрируют, насколько широко распространено исследуемое явление в определенной среде характеризуются соотношением разноименных и взаимосвязанных между собой абсолютных величин.

Именованные величины выражаются в относительных величинах интенсивности:

Относительная величина интенсивности = абсолютная величина изучаемого явления / абсолютная величина, характеризующая объем среды, в которой распространяется явление.

Относительная величина демонстрирует, сколько единиц одной статистической совокупности приходится на единицу другой статистической совокупности.

Условием правильного использования обобщающих показателей является изучение абсолютных и относительных величин в их единстве. Комплексное использование абсолютных и относительных величин дает всестороннюю характеристику изучаемого явления.

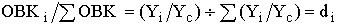

Относительные показатели координации (ОПК) – это соотношение одной части совокупности к другой части этой же совокупности:

ОПК = уровень, характеризующий i – ую часть совокупности / уровень, характеризующий часть совокупности, выбранную в качестве базы сравнения.

Относительные величины структуры, интенсивности, координации: сущность, методика расчета

Сопоставляемые величины могут быть как одноименными, так и разноименными (в последнем случае их наименования образуются от наименований сравниваемых величин, например, руб./чел.; ц/га).

По своему содержанию относительные величины подразделяются на виды: относительные величины структуры, интенсивности, координации.

Для аналитических расчетов предпочтительнее использовать коэффициентное представление, без умножения на 100.

Совокупность относительных величин структуры показывает строение изучаемого явления.

Рассмотрим, например, структуру формирования и распределения топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) России в форме топливно-энергетического баланса (ТЭБ)

Относительными величинами интенсивности называются показатели, отражающие степень распространения или уровень развития того или иного явления в определенной среде. Они вычисляются путем сравнения разноименных величин, находящихся в определенной связи между собой. Данные показатели обычно определяются в расчете на 100, 1000 и т.д. единиц изучаемой совокупности (на 100 га земли, на 1000 человек населения и т.д.) и являются именованными числами. Примерами может служить плотность населения, выражающаяся средним числом жителей на одном квадратном километре территории (85,7 чел./км2 в России в 2005 г.).

Разновидностью относительных величин интенсивности являются относительные показатели уровня экономического развития, характеризующие уровни ВВП, ВНП, ВИД и других показателей на душу населения, играющих важную роль в оценке развития экономики (уровень ВВП на душу населения в 2001 году составил 30 595 руб. в рыночных ценах).Относительные величины интенсивности. Характеризуют степень распределения или развития данного явления в той или иной среде. Представляют собой отношение абсолютного уровня одного показателя, свойственного изучаемой среде, к другому абсолютному показателю, также присущему данной среде и, как правило, являющемуся для первого показателя факторным признаком. Так, при изучении демографических процессов рассчитываются показатели рождаемости, смертности, естественного прироста и т.д. как отношение числа родившихся (умерших) или величины прироста населения за год к среднегодовой численности населения данной территории в расчете на 1000 чел. Если получаемые значения очень малы, то делают расчет на 10 000 человек. Так, по состоянию на 1987 г. имеем в целом по стране Крожд. = 19,8 ‰, Кест.прирост = 9,9 ‰. В том числе по г. Новосибирску Крожд. = 15,2 ‰, Ксм.= 9,1 ‰, Кбрачности = 10,9 ‰, Кразв. = 5,2 ‰ и т.д.

Относительными величинами интенсивности выступают, например, показатели выработки продукции в единицу рабочего времени, затрат на единицу продукции, трудоемкости, эффективности использования производственных фондов и т.д., поскольку их получают сопоставлением разноименных величин, относящихся к одному и тому же явлению и одинаковому периоду или моменту времени. Метод расчета относительных величин интенсивности применяется при определении средних уровней (среднего уровня выработки, средних затрат труда, средней себестоимости изделий, средней цены и т.д.). Поэтому распространено мнение, что относительные величины интенсивности – это один из способов выражения средних величин.

Относительными величинами координации называют показатели, характеризующие соотношение отдельных частей целого между собой. Вычисление этого вида показателей производится путем деления одной части целого на другую часть целого. Таким образом, относительные величины координации являются разновидностью относительных величин интенсивности, с той разницей, что они показывают степень распространения разнородных признаков одной и той же совокупности (целого). В зависимости от поставленной задачи тот или иной признак может быть принят за базу. Поэтому для одной и той же совокупности можно исчислить несколько относительных показателей координации.Относительные величины координации (ОВК).Характеризуют отношение частей данной совокупности к одной из них, принятой за базу сравнения. ОВК показывают, во сколько раз одна часть совокупности больше другой либо сколько единиц одной части приходится на 1, 10, 100, 1000. единиц другой части. Относительные величины координации могут рассчитываться и по абсолютным показателям, и по показателям структуры.

Так, приняв за базу сравнения поставки топливных ресурсов на экспорт в 1987 г., увидим, что на каждую условную тонну экспортных поставок приходится в 2,342 раза больше ресурсов, потребляемых внутри страны для производства энергии, и в 2,363 раза больше ресурсов, предназначенных для производственно-технологических целей. Уровень остатков на конец года составляет 57,8 % по сравнению с годовыми поставками на экспорт

(9,20: 15,91 = 242: 418,3 = 0,578).

По относительным величинам координации можно восстановить исходные относительные показатели структуры, если вычислить отношение относительной величины координации данной части (ОВК) к сумме всех ОВК (включая и ту, которая принята за базу сравнения):

Например, доля экспортных поставок составляет

1: (2,342 + 2,364 + 1 + 0,578) = 0,1591, или 15,9 %.

Относительными величинами сравнения называют показатели, представляющие собой частные от деления одноименных абсолютных статистических величин, характеризующих разные объекты (предприятия, фирмы, районы, области, страны и т.д.), относящихся к одному и тому же периоду (или моменту) времени. Например, соотношение между уровнями себестоимости определенного вида продукции, выпущенной на двух предприятиях; уровнями производительности труда в разных отраслях.

Виды и методика расчета относительных величин

В медицинской статистике выделяют 4 вида относительных величин:

Отдельную группу составляют показатели динамического ряда.

Вместе с тем показатели наглядности находят широкое применение в санитарно-просветительной работе.

1. ЭКСТЕНСИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (показатели распределения, структуры) показывают:

— как распределяется изучаемое явление на свои составные части

— как велика доля данного явления по отношению ко всей его величине

Другими словами, они характеризуют удельный вес части в целом. Методика расчета проста: для этого целое принимается за 100 (%) или 1000 (‰), затем по правилам пропорции рассчитывается доля части в целом.

расчета абс. численность

Например:

В поселке Н. зарегистрировано в течение года всех первичных заболеваний 1500, в том числе:

Рассчитаем экстенсивные показатели, т.е. показатели структуры заболеваемости:

Как правило, результаты расчетов экстенсивных показателей сводятся в таблицу с расположением показателей либо по возрастанию, либо по убыванию.

| Диагноз заболевания | Зарегистрировано заболеваний | Показатель структуры заболеваемости |

| Грипп Сердечно-сосудистые заболевания Травмы Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Прочие болезни | 33,3% 26,7% 20,0% 11,6% 5,0% 3,4% | |

| Всего | 100,0% |

Экстенсивные показатели находят широкое применение в деятельности каждого врача. Они используются и при определении лейкоцитарной формулы, и при расчете структуры населения или больных по полу, возрасту, профессии и т.п., и при расчете показателей структуры коечного фонда стационара, распределения врачей по специальностям, при расчете структуры заболеваемости и смертности и во многих других случаях.

При применении экстенсивных показателей следует помнить, что:

· их нельзя применять для характеристики изменения какого-либо явления во времени, т.е. динамики явления

· их нельзя применять для характеристики частоты (интенсивности) показателя.

Нарушение данных ограничений нередко приводит медицинских работников к грубым ошибкам. Поясним на примере: допустим, что в районе А. в 1995 году умерло 50 человек, в том числе:

| от инфаркта миокарда | — 10 человек | — 20 % |

| от онкологических заб-ий | — 5 человек | — 10 % |

| от прочих болезней | — 35 человек | — 70 % |

| ВСЕГО: | — 50 человек | — 100 % |

За 1996 год в этом же районе умерло 45 человек, в том числе:

| от инфаркта миокарда | — 5 человек | — 11,1 % |

| от онкологических заб-ий | — 5 человек | — 11,1 % |

| от прочих болезней | — 35 человек | — 77,8 % |

| ВСЕГО: | — 45 человек | — 100 % |

Если сравнить только структуру смертности, то можно сделать ошибочный вывод, что при уменьшении смертности от инфаркта миокарда произошло увеличение смертности от онкологических заболеваний и прочих болезней. В действительности же увеличение смертности от онкологических заболеваний и прочих болезней не произошло, так как абсолютные числа умерших от данных причин не изменились.

2. ИНТЕНСИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (показатели частоты явления) характеризуют распространенность какого-либо явления в среде, продуцирующей данное явление.

Общей формулой для расчета интенсивных показателей является:

абсолютная численность среды,

продуцирующей данное явление

Таким образом, с помощью интенсивных показателей можно определить, насколько часто встречается интересующее нас явление в данной среде.

Наиболее часто в практике врача применяются следующие интенсивные показатели: показатели рождаемости, смертности, заболеваемости населения, частота осложнений различных заболеваний и т.д.

Например, в городе Н. родилось за год живыми 1200 детей, среднегодовая численность населения в том же году составила 100 000 человек. Тогда показатель рождаемости (число рождений на 1000 населения) мы сможем рассчитать следующим образом:

(т.е. 12 родившихся на 1000 населения)

Теперь вернемся к примеру по распределению причин смертности населения, который мы начали при разборе экстенсивных величин, и дополнительно рассчитаем интенсивные показатели смертности, приняв численность населения района за изучаемые периоды за 5000 человек.

Общая формула для расчета:

абсолютный размер явления

абсолютный размер среды, не

продуцирующей данное явление

Показатели соотношения широко используются при определении обеспеченности населения врачами, средним медицинским персоналом, больничными койками и т.д.

—————— = 13,0 врачей на 10000 населения

4. ПОКАЗАТЕЛИ НАГЛЯДНОСТИ используются для преобразования абсолютных или относительных величин в наглядную форму, для того, чтобы показать изменение этих величин в динамике, не называя действительных их размеров.

При расчете показателей наглядности одна из сравниваемых величин принимается за 100 или 1, а другие по правилам расчета пропорций сопоставляются с ней:

соотношения такое же по характеру

явление из ряда сравнива-

емых, принятое за 100 или 1

Понятие, виды относительных величин и методика их расчета

Ответ:Относительная статистическая величина — это результат соотношения двух абсолютных статистических величин.

Если соотносятся абсолютные величины с одинаковой размерностью, то получаемая относительная величина будет безразмерной (размерность сократится) и носит название коэффициент.

Часто применяется искусственная размерность коэффициентов. Она получается путем их умножения:

на 100 — получают проценты (%);

на 1000 — получают промилле (‰);

на 10000 — получают продецимилле (‰O>).

Чаще вместо названия относительная статистическая величина используется более краткий термин-синоним — индекс (от лат. index — показатель, коэффициент).

Индекс динамики (коэффициент роста, темп роста)показывает во сколько раз изменилось изучаемое явление или процесс во времени. Рассчитывается как отношение значения абсолютной величины в отчетный (анализируемый) период или момент времени к базисному (предыдущему):

Здесь и далее подиндексы означают: 1 — отчетный (анализируемый) период, 0 — базисный (прошлый) период.

Индекс структуры показывает, какую долю составляет отдельная часть совокупности от всей совокупности.

Индекс координации показывает, во сколько раз больше или сколько процентов составляет одна часть статистической совокупности по сравнению с другой ее частью, принятой за базу сравнения.

БИЛЕТ №11

1. Понятие, сущность средней величины и ее применение в анализе статистической информации

Ответ: Понятие, сущность средней величиныи ее применение в анализе статистической информации.

Средние величины представлют собой наиболее распространенную форму сводных величин. Они дают общую количественную характеристику элементов массового процесса, связаную или с общим качеством, присущим всем элементам массового процесса, или с общими условиями, которые определяют данный процесс.

Средняя величина – это обобщающая количественная характеристика совокупности однотипных явлений по одному варьирующему признаку. Она отражает объективный уровень, достигнутый в процессе развития явления к определенному моменту или периоду. Средняя величина представляет значение определенного признака в совокупности одним числом и элиминирует индивидуальные различия значений отдельных величин совокупности. Важнейшая особенность средней величины – она относится к единице изучаемой совокупности и через характеристику единицы характеризует всю совокупность в целом.

К основным свойствам средней величины можно отнести следующее: она обладает устойчивостью, что позволяет выявлять закономерности развития явлений; средняя облегчает сравнение двух совокупностей, обладающих различной численностью, она помогает охарактеризовать развитие уровня явления во времени, и выявить и охарактеризовать связь между явлениями.

Средней величиной называют показатель, который характеризует обобщенное значение признака или группы признаков в исследуемой совокупности.

К расчету средней предъявляются два основных требования:

— среднюю нужно рассчитывать так, чтобы она погашала то, что мешает выявлению характерных черт и закономерностей в развитии явления, а не затушевывала развитие;

— средняя может быть вычислена только для однородной совокупности.

Расчет средних величин производится по правилам, которые разрабатываются математической статистикой. Задача теории статистики – дать смысловую, преимущественно экономическую интерпретацию результатам расчетов, произведенных по формулам.

8.2. Относительные величины (показатели)

Относительная величина (показатель) представляет собой результат деления одного абсолютного показателя на другой и выражает соотношение между количественными характеристиками социально-экономических процессов и явлений. Относительными величинами в статистике называются обобщающие показатели. В статистике относительные показатели используют в сравнительном анализе, в обобщении. Ниже в данной теме представлены примеры вычисления всех относительных величин.

По отношению к абсолютным показателям, относительные показатели или показатели в форме относительных величин являются производными, вторичными.

Без относительных показателей невозможно измерить интенсивность развития изучаемого явления во времени, оценить уровень развития одного явления на фоне других взаимосвязанных с ним явлений, осуществить пространственно-территориальные сравнения, в том числе и на международном уровне.

Относительные показатели могут выражаться в коэффициентах, процентах, милле, промилле, продецимилле или быть именованными числами. Если база сравнения принимается за 1, то относительный показатель выражается в коэффициентах, если база принимается за 100, 1000, то относительный показатель соответственно выражается в процентах (%), промилле (‰) и т.д.

Все используемые на практике относительные статистические показатели можно подразделить на следующие виды:

1. Относительный показатель динамики (ОПД);

2. Относительный показатель плана (ОПП);

3. Относительный показатель реализации плана (ОПРП);

4. Относительный показатель структуры (ОПС);

5. Относительный показатель координации (ОПК);

6. Относительный показатель интенсивности (ОПИ);

7. Относительный показатель сравнения (ОПСр).

Рассмотрим ниже формулы и примеры выше обозначенных относительных величин.

1) Относительный показатель динамики (ОПД) представляет собой отношение уровня исследуемого процесса или явления за данный период времени (по состоянию на данный момент времени) к уровню этого же процесса или явления в прошлом (формула 8.1):

Решение. В этом случае относительный показатель динамики (ОПД) представляющий собой отношение текущего уровня к предшествующему или базе сравнения составит (3,8/3,0=1,27 х 100 =126,7 %)

Все субъекты финансово-хозяйственной деятельности, от небольших индивидуальных частных предприятий и до крупных корпораций, в той или иной степени осуществляют как оперативное, так и стратегическое планирование, а также сравнивают реально достигнутые результаты с ранее намеченными.

Для этой цели используются относительные показатели плана (ОПП) и относительные показатели реализации плана (ОПРП) (формулы 8.2 и 8.3):

2) Относительный показатель плана ( ОПП) характеризует относительную высоту планового уровня, т.е. во сколько раз, намечаемый объемный показатель превысит достигнутый уровень или сколько процентов от этого уровня составит:

3) Относительный показатель реализации плана (ОПРП) отражает фактический объем производства или реализации в процентах или коэффициентах по сравнению с плановым уровнем :

Фактический оборот фирмы за 2018 г. составил 3,8 млн. руб. Тогда относительный показатель реализации плана, определяемый как отношение фактически достигнутой величины к ранее запланированной, составит (3,8/3,6=1,056 х 100 = 105,6%).

4) Относительный показатель структуры (ОПС) представляет собой соотношение структурных частей изучаемого объекта и их целого :

Таблица 8.1 ‑ Структура валового внутреннего продукта РФ в 2018 г. (цифры условные)

– чистые налоги на продукты

Рассчитанные в последней графе данной таблицы проценты представляют собой относительные показатели структуры (ОПС) (в данном случае ‑ удельные веса). Сумма всех удельных весов всегда должна быть строго равна 100% или 1.

5) Относительный показатель координации (ОПК) представляет собой отношение одной части совокупности к другой части этой же совокупности:

При этом в качестве базы сравнения выбирается та часть, которая имеет наибольший удельный вес или является приоритетной с экономической, социальной или какой-либо другой точки зрения. В результате получают, во сколько раз данная часть больше базисной или сколько процентов от нее составляет, или сколько единиц данной структурной части приходится на 1 единицу (иногда ‑ на 100, 1000 и т.д. единиц) базисной структурной части.

Пример вычисления ( относительный показатель координации (ОПК)). На основе данных приведенной выше таблице 8.1 мы можем вычислить (ОПК), т.е. на каждый рубль произведенных товаров приходится 4,84 руб. произведенных услуг (59417/32928,6) и 0,35 руб. чистых налогов на продукты (11530,2/32928,6).

6) Относительный показатель интенсивности (ОПИ) характеризует степень распространения изучаемого процесса или явления и представляет собой отношение исследуемого показателя к размеру присущей ему среды:

Данный показатель получают сопоставлением уровней двух взаимосвязанных в своем развитии явлении. Поэтому, наиболее часто он представляет собой именованную величину, но может быть выражен и в процентах, промилле, продецимилле.

Обычно относительный показатель интенсивности рассчитывается в тех случаях, когда абсолютная величина оказывается недостаточной для формулировки обоснованных выводов о масштабах, явления, его размерах, насыщенности, плотности распределения. Так, например, для определения уровня обеспеченности населения легковыми автомобилями рассчитывается число автомашин, приходящихся на 100 семей, для определения плотности населения рассчитывается число людей, приходящихся на 1 кв. км.

Примеры вычисления (относительный показатель интенсивности)

Пример 1 (ОПИ). Так, по данным социальной статистики на конец 2008 г. общая численность зарегистрированных безработных в РФ составляла 1,552 млн. чел., а экономически активное население – 75,892 млн. чел.

Отсюда следует, что уровень безработицы (ОПИ) составлял (1552/75892 х 100=2,05% ).

Разновидностью относительных показателей интенсивности являются относительные показатели уровня экономического развития, характеризующие производство продукции в расчете на душу населения и играющие важную роль в оценке развития экономики государства или региона. Так как объемные показатели производства продукции по своей природе являются интервальными, а показатель численности населения ‑ моментным, в расчетах используют среднюю за период численность населения (предположим, среднегодовую).

Пример 2 (ОПИ).Рассматривая лишь абсолютный размер ВВП России (в текущих ценах) на конец 2008 года (41668034 млн. руб.), трудно оценить эту величину. Для того, чтобы на основе данной цифры сделать вывод об уровне развития экономики, необходимо сопоставить ее со среднегодовой численностью населения страны (142,1 млн.чел), которая в простейшем случае рассчитывается как полусумма численности населения на начало и на конец года. В результате годовой размер ВВП на душу населения (ОПИ)составит:

(293,2 тыс.руб. = 41668034 млн. руб./142,1 млн.чел.

7) Относительный показатель сравнения (ОПСр) представляет собой соотношение одноименных абсолютных показателей, характеризующих разные объекты (предприятия, фирмы, районы, области, страны и т.п.):

Для выражения данного показателя могут использоваться как коэффициенты, так и проценты.

Пример вычисления (относительный показатель сравнения (ОПСр).

Согласно официальным статистическим данным, инвестиции в основной капитал в РФ в 2002 г. за счет средств федерального бюджета составили 81,6 млрд. руб., бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов ‑ 184,5 млрд. руб., средств предприятий ‑ 653,1 млрд. руб. Вычислим ОПСр (653,1/81,6=8 и 653,1/184,5=3,5).

Вывод: инвестиции за счет средств предприятий в 8 раз превышали инвестиции из средств федерального бюджета и в 3,5 раза превышали инвестиции из бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов.