Что такое палеорусло реки

Блог Алексея Воронина

История, краеведение, сельское хозяйство, лесоводство, биология, IT…

Палеорусла рек в окрестностях Гомеля или Днепр впадал в … Десну

По «обычным» спутниковым снимкам трудно оценить реальные размеры русла той или иной реки. В этом случае лучше использовать цифровую модель рельефа (DEM — digital elevation model). В качестве информации о рельфе местности можно использовать данные, полученные в ходе миссии SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), выполненной шаттлом Эндевор (Endeavour) в феврале 2000 года. Результаты миссии содержат данные о высотах геоида EGM96 с разрешением в 1 угловую секунду (около 30 метров).

Небольшая терминологическая справка:

долина — полая протяженная форма рельефа, по которой протекает река, и выработанная водой ; наиболее глубокую часть долины занимает русло реки (наверно, стоит добавить — нынешнее русло); принято полагать, что долины европейских рек выработаны потоками талой воды при отступлении ледника (таким образом, долину можно назвать палеоруслом (англ. paleochannel );

(меженное) русло — часть долины, по которой протекает река в период низкой водности;

пойма — часть долины, затапливаемая в половодье.

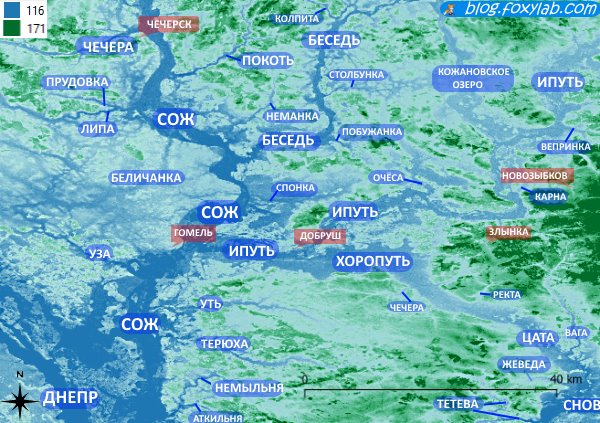

Вот как выглядит цифровая модель рельефа, на которой хорошо заметны русла/долины рек, для окрестностей Гомеля:

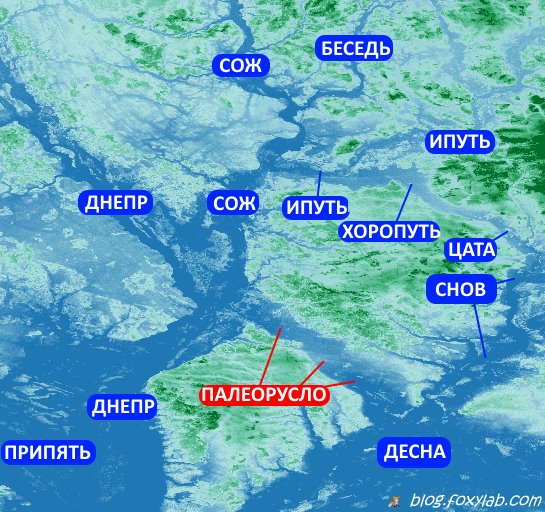

А вот как выглядят (палео)русла крупных рек:

Для наглядности я раскрасил карту в программе QGIS. Цвет (от синего через белый к зеленому) кодирует высоту местности: самый синий — 116 м, самый зеленый — 171 м (легенда в левом верхнем углу). Затем я подписал названия рек и указал крупные населенные пункты.

Как и следовало ожидать, у притоков истоки окрашены светлыми тонами, а устья — в синий цвет — перепад высот от истока к устью.

Палеорусло Днепр(+Сож) — Десна(+Снов)

На вышеприведенной цифровой модели рельефа явно видно палеорусло, соединяющее Днепр вблизи устья Сожа и Десну вблизи устья Снова. Длина этого палеорусла составляет около 60 км и оно является в отличие от изгибающегося нынешнего прямым продолжением вышерасположенного русла Днепра

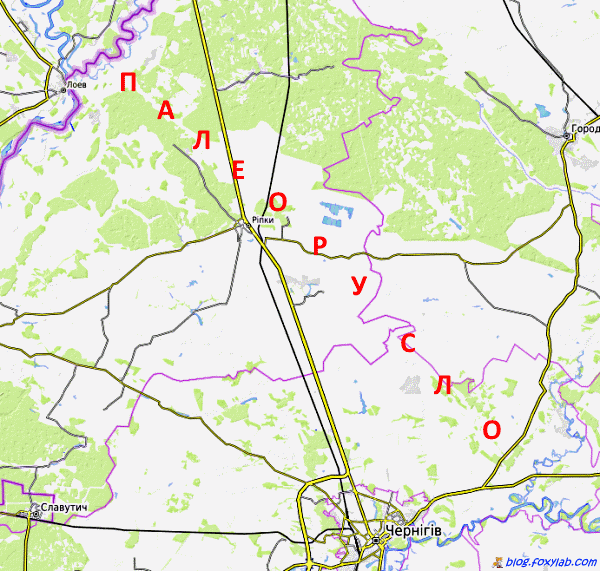

Вот как проходит это палеорусло на современной карте с сервиса OpenTopoMap:

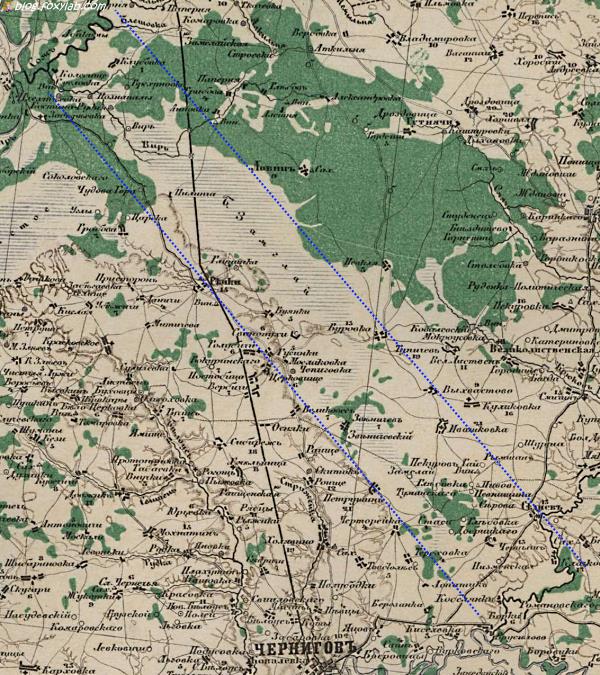

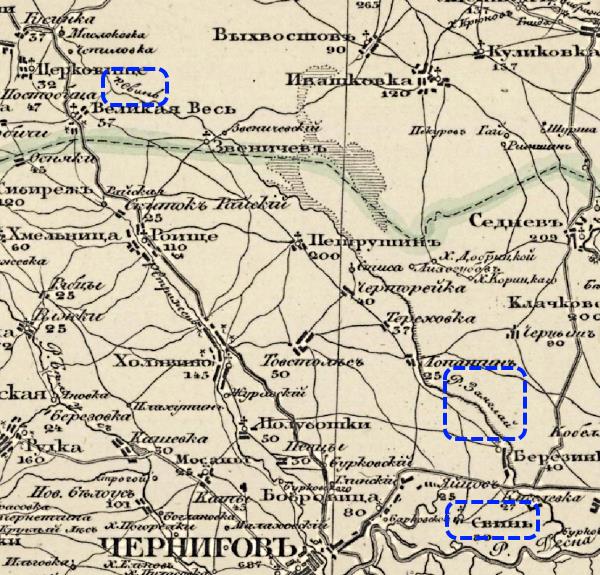

На карте 1865 года ( «Стрельбицкого» ) заболоченные места расположены вдоль палеорусла:

По северо-западной части палеорусла протекает впадающая в Сож река Вир.

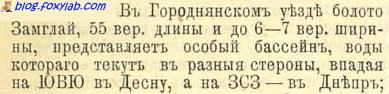

Упоминается о болоте Замглай, связывающем Днепр и Десну, и в энциклопедии Брокгауза и Ефрона:

Cитуация такая же как и в далее описанном случае палеорусла Сожа — там в его средней части образовалось болото Галы, из которого в обе стороны вытекают речки Хоропуть и Цата, а в этом случае — из болота Замглай вытекают речки Вир и Замглай! Какая причина вызвала нарушение уклона палеорусла и повышение уровня в районе этих болот?

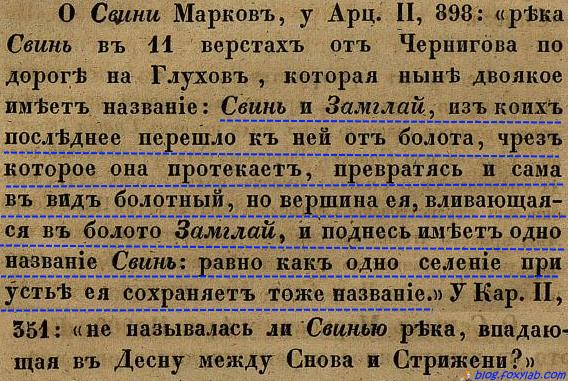

Интересные сведения о Замглае приводятся в книге « Очерки русской исторической географии : география начальной (Несторовой) летописи» профессора Варшавского университета Николая Павловича Барсова, второе издание которой было в 1885 году:

Замглай (Свинь) был полноводен намного позже окончания ледникового периода!

О тождестве Замглая и Свини пишется и в издании 1848 года « Древния русския княжества с 1054 по 1240 год» :

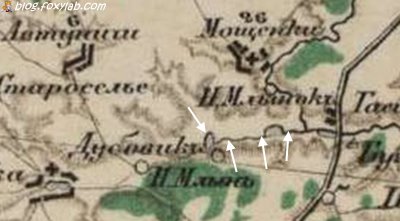

Указанные факты подтверждаются картой 1832 года ( «Шуберта» ):

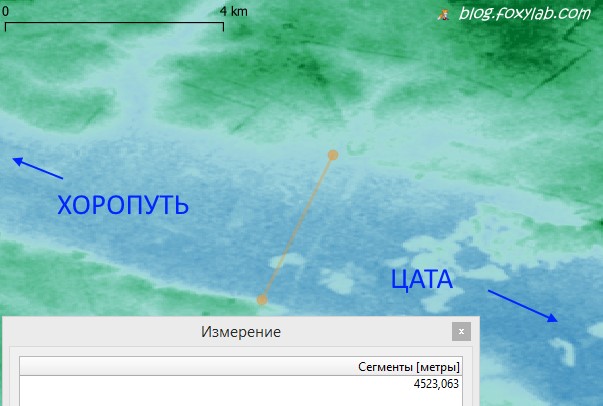

Палеорусло Хоропути

Самое интересное, что ширина палеорусла Хоропути у истока реки составляет около 4,5 км (что противоречит общему правилу увеличения ширины русла от истока к устью)!

Вот как это место выглядит на цифровой модели рельефа:

Как видно, обе реки практически соприкасаются, и у обеих необычная для истоков ширина палеорусла. В Википедии утверждается, что это место является водоразделом Сожа и Десны.

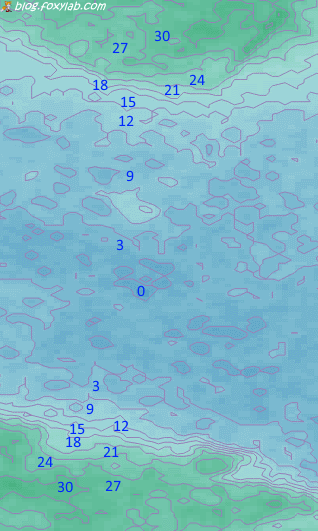

Вот как выглядят изолинии палеорусла вблизи истока Хоропути, построенные через 3 метра в пакете QGIS (я подписал превышения в метрах):

Виден резкий подъем по краям долины при сравнительно плоском ее дне — трапецеидальная (ящикообразная) долина, что свидетельствует о работе боковой эрозии (но, как я полагаю, не от нынешней «микроречки» ) и «зрелом» возрасте реки.

Стоит привести вид этого места на снимке сервиса Яндекс.Карты:

Скромное русло шириной менее 20 метров…

А вот сравнение границ палеорусла реки по данным цифровой модели рельефа с нынешним руслом — оно практически незаметно:

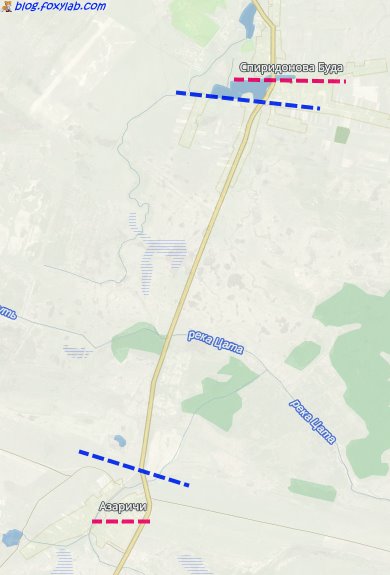

Поселения Спиридонова Буда и Азаричи находятся по краям палеорусла:

Утверждается, что первое упоминание об Азаричах — в 1684 году, а Спиридонова Буда основана в 1705 году.

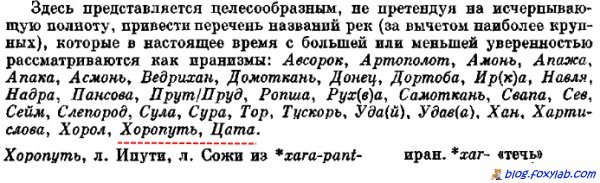

И еще один необычный факт — названия и Хоропуть, и Цата являются иранизмами — статья В. Э. Орла «К вопросу о реликтах иранской гидронимии в бассейнах Днепра, Днестра и Южного Буга» в журнале «Вопросы языкознания» ( №5 за 1986 год):

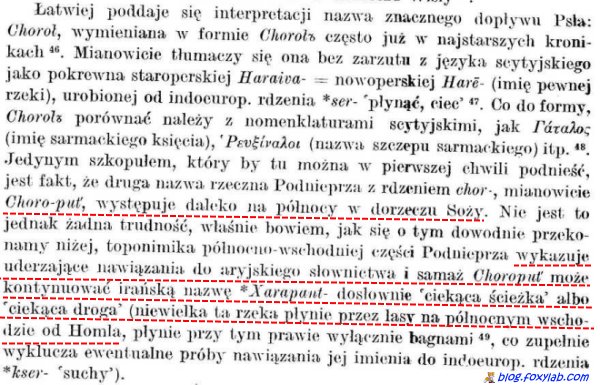

Об иранском происхождении названия «Хоропуть», означающем «текущая река» пишется и в книге «Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego» польского автора K. Moszyński:

Интересно, почему же именно Хоропуть назвали таким весьма общим названием? Может в те времена она текла заметно сильнее, чем сейчас?

В этих местах в древности жили народы саяне и северяне (северы), имевшие ряд существенных антропологических, диалектных и культурных особенностей. Археолог-славист Валентин Седой считает, что название «северяне» происходит от иранского слова «черный»

Следует отметить, что есть и версия балтского происхождения названия реки Хоропуть.

Палеорусло Тетевы

Еще одним наглядным примером эффективности использования цифровой модели рельефа служит палеорусло, примыкающее к реке Тетева:

Сейчас оно не наполнено водой и его можно заметить лишь по понижению рельефа:

Но на карте 1865 года ( «Стрельбицкого» ) часть его показана как «действующая» :

Палеорусло Ипути

Также заметно палеорусло, примыкающее к Ипути — оно проходит через нынешнее Кожановское озеро. Хорошо заметна и впадина в междуречьи Сожа и Днепра.

Продолжение следует

В Крыму обсуждают предложение президента России Владимира Путина сосредоточиться на добыче подземных вод для Крыма, которое он выдвинул на пресс-конференции 17 декабря. По словам Путина, под Азовским морем существуют некие пресноводные запасы, и их якобы можно использовать для борьбы с засухой на полуострове.

Еще 15 декабря в подконтрольном Кремлю Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщили, что по меньшей мере пять местных водохранилищ близки к отметке «мертвый объем». С середины месяца графики подачи воды ввели в Ялте, в Алуште ограничения ожидаются после новогодних праздников. В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах они действуют с начала осени, при этом для снабжения крымской столицы активно используют воду из подземных источников. О том, действительно ли их можно найти под Азовским морем, шла речь в эфире Радио Крым.Реалии.

«Российская газета» со ссылкой на сотрудников «Крымского федерального университета» пишет о возможности использовать так называемый подрусловый сток под Азовским морем, учитывая, что в доисторические времена уровень Черного моря был на 100 метров ниже нынешнего.

Соцсети Крыма: «Из глубин поднимут воду или поднимут ОМОН»

Старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии российского «КФУ» Геннадий Самохин так объясняет эту теорию:

«Река Дон, в которую втекала река Кубань, попадала в Черное море через Керченский пролив, который, по сути, является палеоруслом реки Дон. Но под руслом, под галечными отложениями и слоем глины, всегда есть подрусловый сток. И когда территорию Азовского моря затопило морскими водами, водный поток никуда не исчез – он так же течет под палеоруслом. Если он на самом деле сохранился до наших дней, и под Азовским морем течет подрусловый сток Дона, это было бы идеальным вариантом для крымчан».

Другое предположение заключается в том, что водоносные горизонты Крымского полуострова каким-то образом заходят под Азовское море. Впрочем, президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко в интервью «Комсомольской правде – Крым» высказал предположение, что такими подземными водами не удастся обеспечить все население полуострова:

«Хоть мы уже и располагаем информацией о том, что возможность добывать в Азовском море пресную воду действительно есть, нам важно понимать, какую часть населения мы сможем этой водой обеспечить. Действительно, пресная вода есть вдоль русел Дона и Кубань, которые находились на месте Азовского моря миллионы лет тому назад. Из этих рек и будут ее добывать. Сейчас в этих руслах при проведении исследований можно увидеть фонтаны пресных рек на глубине примерно 60-180 метров. Однако таким способом можно обеспечить водой 30% населения полуострова, но большую часть воды придется получать за счет горного и предгорного Крыма».

Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар высказал Крым.Реалии мнение, что, хотя с теоретической точки зрения выкладки про подрусловые стоки верны, на практике их вряд ли удастся использовать.

– Гипотеза очень интересная: действительно, существует разгрузка подземных вод в морских акваториях. Мы занимались этим вопросом еще в прошлом веке и изучали в Черном море выход пресных вод. Но почему-то никто не сказал про интрузию соленых вод в водоносные горизонты, а это очень серьезная проблема. Когда интенсивно эксплуатируют пресные подземные воды, за счет снижения давления в пласте в водоносный горизонт подтягивается морская вода, и он становится непригодным. К тому же, хотя под каждой рекой существует подрусловый сток, но это не те объемы, о которых стоило бы говорить. Даже если мы хотим их изъять, не обязательно ставить платформу в море и бурить дно – надо перехватить их на материке через скважины. Но все это не отменяет того факта, что Северо-Крымский канал давал Крыму 80% воды. Сейчас мы пытаемся из оставшихся 20% под землей вытащить эти 80%.

Юрий Медовар убежден, что перед тем как использовать подземные воды с большой глубины, необходимо провести масштабные исследования и моделирование.

«Крымский Байкал»: какой запас пресной воды находится под Азовским морем

О том, что под дном Азовского моря имеются значительные запасы пресной воды, выяснили ещё советские геологи, но в связи с отсутствием необходимости, её добычей никто не занимался. Однако сложившаяся к 2021 году ситуация, в результате которой жители Крымского полуострова рискуют остаться без водоснабжения, подтолкнула российских специалистов к повторному рассмотрению данного вопроса и началу проектных работ по разработке так называемого «Крымского Байкала».

Природа происхождения

Согласно выкладкам учёных, под весьма неглубоким Азовским морем может находиться до 100 миллиардов кубометров чистейшей пресной воды, которая может иметь как возобновляемую, так и иссякаемую природу.

Специализирующийся на палеогеографии старший научный работник кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин отмечает, что наличие там пригодной для употребления воды может объясняться тремя предпосылками.

Как в первом, так и во втором случае, начав добычу воды, можно не беспокоиться о восполняемости подводного озера.

Однако существует вероятность, что пресноводная подушка под Азовским морем — это всего лишь законсервированная «линза», сформированная давно пересохшими руслами рек. При таком раскладе всего за 100 лет активного откачивания воды из «Крымского Байкала» он полностью иссякнет. И это, вероятнее всего, изменит геологическую картину акватории.

Чтобы однозначно установить, какова природа этого подземного бассейна, а также уточнить объём хранящихся в нём запасов воды, в 2021 году стартовали комплексные геофизические и буровые изыскания.

Подземная река

Азовское море, тысячелетия назад появившееся благодаря поднявшемуся уровню воды Чёрного моря, в доисторическое время представляло собой равнину с обширным болотом Маэотис, через которое пролегало русло реки Дон.

В те же времена на месте нынешнего Керченского пролива располагалось устье Дона, в который стекались воды Кальмиуса, Кубани, Молочной и других небольших рек.

Когда произошло затопление данной местности морскими водами, находившееся на поверхности земли палеорусло реки Дон исчезло, растворившись в Азовском море.

Однако у каждой крупной реки помимо наружного русла существует подземный сток, по объёму потока незначительно уступающий наземному течению.

Если скрытый под слоем пластичных илов, песка, гальки и глины подрусловый сток Дона сохранился, то по расчётам специалистов, его мощность может составлять до 1/3 от поверхностного.

В случае подтверждения данного факта, крымчане получат неиссякаемый источник пресной воды, который разом решит все их проблемы с водоснабжением.

Водоносные горизонты полуострова

Геолог Борис Вахрушев полагает, что под дном Азовского моря может находиться бассейн, постоянно заполняемый артезианской водой.

Живительная влага поступает в него с водоносных горизонтов в известняках, которые располагаются не только на суше и в море, но и под морским дном.

Из этих пористых, трещиноватых водообильных геологических структур в поддонный резервуар стекает чистейшая вода, для добычи которой достаточно пробурить скважины и построить платформы, аналогичные тем, что применяются для откачки нефти.

К слову, нефтяники, занимающиеся своим промыслом в данной местности, при проведении работ непрестанно сталкиваются с притоком артезианской воды, которую необходимо изолировать. Чтобы с толком использовать этот драгоценный пресный ресурс, они предлагают включить его в систему водоснабжения полуострова, для чего достаточно перебросить на берег трубопровод значительного диаметра.

Актуальность вопроса

Из-за непогоды и обмеления крымских водохранилищ питьевая вода в Симферополь и близлежащие к нему 39 населённых пунктов поступает по строго определённому графику.

В качестве дополнительного источника влаги в Ялте используют водопады, позволяющие на некоторое время обеспечивать горожан круглосуточным водоснабжением. Кроме того, идёт активное бурение артезианских скважин.

Если начавшаяся геологическая разведка «Крымского Байкала» подтвердит прогнозы учёных, то используя систему мощных насосных станций, можно будет запустить Северо-Крымский канал в обратном направлении.

Как и когда появилась река Дон

Река Дон, вид из космоса. Наложение схемы древней долины реки, существовавшей миллионы лет назад.

Дон, крупная река Русской равнины, занимает пятое место в Европе по протяженности. Начинается Дон на севере Среднерусской возвышенности в Тульской области и впадает в Азовское море. У реки древняя и крайне интересная история. Появилась она 23 миллиона лет назад.

Русло молодого Дона представляло собой неглубокий каньон, пересекавший с севера на юг равнину на территории нынешней Окско-Донской низменности. Эта равнина, по сути, была морским дном, которое оставляло после себя отступающее на юг Южно-Русское море (остатки древнего моря-океана Паратетис). На формирование русла Дона оказали сильное влияние моря, сменявшие друг друга на юге Русской равнины. В водоемах постоянно происходили колебания уровня воды, менялась береговая линия. Моря мелели и отступали, но спустя время затапливали всё вокруг.

Палео-Дон, или когда Дон был морем

Когда 23 миллиона лет назад Южно-Русское море начало постепенно отступать до границ нынешнего Маныча, тогда стала зарождаться долина древнего Дона. Реку тех времен часто называют Палео-Доном. Его долина протянулась от Подмосковья и Рязанщины до возвышенности Ергени на востоке Калмыкии. Долина была шириной 50 километров, а дельта – 80 километров. Глубина долины составляла от 80 до 120 метров, в районе устья доходила и до 300 метров.

Как уже упоминалось, море периодически расширялось, заливая всё вокруг на сотни километров. Бывало, что долина Палео-Дона превращалась в вытянутый морской залив, который доходил до истоков реки в районе средней Оки.

Сарматское море в период своего максимума. Бассейн Палео-Дона схематично обведен красным.

Так, Палео-Дон стал крупнейшим водным потоком Русской равнины. В те времена он начинался от нынешней Оки возле Рязани, далее протекал через Тамбов, поселки Ольховка и Дубовка в Волгоградской области. В море река впадала юго-восточнее Элисты, в районе поселка Яшкуль, причем дельта простиралась на десятки километров.

Схема речной долины Палео-Дона, ее фрагмент от Тамбова до Волгограда. 1) контуры речной долины (светло-красный цвет); 2) территории с ергенинскими отложениями. Русло современного Дона отмечено светло-синим.

Тогда в окрестностях Палео-Дона царил субтропический климат. По берегам росли густые леса, типичные для современной Амазонки. Среди зарослей бродили мастодонты, напоминавшие лошадей гиппарионы, носороги, крупные кабаны, палеотрагусы и самотерии, похожие на жирафов и оленей.

Животный мир на берегах Палео-Дона.

Как Волга «отобрала» воду у Дона

Схематичное расположение древнего Дона и Палео-Волги 4 млн лет назад. Сиреневым цветом отмечена речная долина и дельтовая равнина Дона тех времен.

Со временем, за счет своего более низкого расположения древняя Волга стала «перенаправлять» на себя притоки Палео-Дона. Тогда, 4 миллиона лет назад, уровень Южного Каспия, куда впадала древняя Волга, был на 500 метров ниже современного. Палео-Дон стал постепенно деградировать. Объем его потока стал уменьшаться. Так, древний Дон перестал быть крупнейшей рекой Русской равнины.

Ергень-река

С падением уровня Понтического моря начался новый этап существования Палео-Дона. Он известен как Ергень-река и длился 6,4 – 3,6 миллиона лет назад. На этой стадии речная долина пролегала уже западнее прежнего расположения древней реки.

Ергень-река начиналась к северу от Рязани, протекала через Воронеж, затем смещалась в сторону Новохопёрска и шла на юг вдоль нынешней долины реки Хопёр, минуя Калачскую возвышенность с северо-востока. В ширину долина Ергень-реки составляла до 20 километров на Приволжской возвышенности и до 100 километров на территории между реками Медведица и Хопёр. А южнее Волгограда ширина долины достигала 250 километров. Дельта Ергень-реки находилась к северу от города Приморско-Ахтарск между руслами нынешних рек Бейсуг и Дон.

Речные долины древнего Дона на этапах 1) Ергень-река (желтым цветом) 2) Андрея-река (белым цветом).

Андрея-река

Как ледники повлияли на реку Дон

Миллион лет назад воды в реке Дон стало значительно меньше. Время субтропиков давно прошло, наступила эпоха масштабных оледенений. Наиболее сильное влияние ледники оказали на верхнее течение Дона. Уровень моря постоянно колебался, из-за чего происходили врезания реки и формировались ступенчатые террасы, которые, кстати, видны в современном рельефе.

650 тысяч лет назад из-за крупного оледенения значительно изменилось русло Дона в верхнем и среднем течении. Ледник простирался до территории, где Хопёр впадает в Дон. При перемещении ледника широкая долина была засыпана водноледниковыми грунтовыми массами. Таким образом, когда льды начали таять, а ледник отступать, Дон был вынужден проложить себе новый путь вдоль западной окраины ледниковой толщи (красная стрелка на карте выше). Так, по западному краю ледника образовалось современное русло реки.

Дельта реки Дон

В четвертичном периоде (начался 2,5 млн лет назад) дельта Дона перемещалось вместе с изменениями уровня Черноморского бассейна. Были времена, когда Дон впадал в древний Манычский пролив на месте Кумо-Манычской впадины или вовсе с ним сливался. В эпоху оледенений, когда Азовское море усыхало, Дон смещался в акваторию Черного моря. К примеру, 14-13 тысяч лет назад уровень моря упал на 100 метров относительно современного. Азовское море тогда полностью исчезло, а по его дну протекал Дон. Его устье находилось в 50 километрах к югу от Керченского пролива.

Дон долго шел к тому, чтобы приобрести современный вид. За 23 миллиона лет он прошел этапы Палео-Дона, Ергень-реки, Андрея-реки, благополучно пережил заливы морей и ледники, проложил себе новое русло, хоть и пришлось поделиться притоками с Волгой. В истории Дона не всё до конца ясно, в частности, о его верховьях. Порой, древние эпохи оставляют следы, которые непросто расшифровать. Дальнейшие исследования откроют нам много интересного.

Вид из космоса на реку Дон. По центру Цимлянское водохранилище, после которого река уходит влево. Слева в углу Азовское море с Таганрогским заливом, справа Волга.

Добытая под Азовским морем вода пригодна для использования

В июле может стартовать масштабное бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма запасами «живительной». Пока речь идёт о технической воде, но не исключено, что при дальнейшем бурении специалисты смогут найти и питьевую.

«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдём к бурению скважин», — цитирует ТАСС вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

По его словам, главный вопрос — каков объём запасов и хватит ли их, чтобы обеспечить весь полуостров.

«Пока качество на верхнем пределе по солёности, но как техническая вода может быть (использована. — Прим.), — добавил вице-премьер.

Как сообщил ForPost директор Севастопольского отделения Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова Николай Дьяков, не исключено, что в ходе дальнейших буровых работ специалисты смогут найти воду, пригодную для питья.

«Там есть палеорусла, и вода в них дальше может быть и хорошей, пригодной для питья, поэтому необходимо бурить и исследовать образцы, чтобы понимать, насколько необходимо углубиться», — заявил ForPost Дьяков.

Он также добавил, что раннее подобные исследования не проводились.

Как сообщал ForPost, на прошлой неделе стало известно, что специалисты нашли под Азовским морем палеорусла реки Дон.

Отметим, проблема с водой в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Этот ресурс обеспечивал нужды сельского хозяйства, а после украинской блокады на полуострове были вынуждены использовать для технических потребностей пригодную для питья воду. На фоне засушливого климата образовался её острый дефицит.