Что такое паломничество в истории

Паломник

Пало́мничество (от лат. Palma — «пальма»):

Обычай основывается на стремлении верующих поклониться местам и святыням, связанных со Христом, апостолами, Пресвятой Богородицей; помолиться перед чудотворными иконами, окунуться в священные воды реки Иордан и святые источники.

Само слово возникло от слова «палома» — пальмовая ветвь, с которыми жители Иерусалима встречали Иисуса Христа.

Богомольца, совершающего путешествие к святым местам, называют паломником.

В других религиях имеются аналогичный обычаи:

Содержание

История паломничества

Хождение верующих к святым местам на поклонение известно ещё с глубокой древности. Центрами паломничества в древности были храмы Амона в египетских Фивах, Осириса в Абидосе, Аполлона в Дельфах и др.

У христиан паломничество началось с 4 в. в Палестину, где совершались божественные деяния Спасителя.

Святитель Григорий Богослов осуждает чрезмерное увлечение паломничеством, считая, что паломники часто совершают путешествия из праздного любопытства, впадают в неприличные истории и искушения. Многими православными считается, что в любом храме можно причаститься Тела и Крови Христовых (самой Высшей святыни), а деньги, собранные для паломничества, лучше раздать нищим. Среди православных монахов приветсвовалось затворничество (от соблазнов мира), а паломничество и крестные ходы допускалость для укрепления (коллективной сплочённости) ещё неокрепших в вере членов Церкви.

В средние века наряду с Палестиной паломничество стало предприниматься: у православных — в Константинополь, на гору Афон (Греция); у католиков — в Рим и Лорето (Италия), в Лурд (Франция).

Западная церковь различала:

В конце ХV в. для совершения паломничества требовалось предварительное разрешение духовных властей, которое давалось под условием платежа пошлины в пользу Папы. Пунктом отправления служила Венеция (впоследствии — и Марсель), где паломники запасались путеводителем, отпускали бороду и облачались в паломническую одежду — калиги, коричневый или серый плащ, греческую шляпу с весьма широкими полями, обыкновенно украшенную раковинами; клюка, сума и бутылка (выдолбленная тыква) дополняли паломнический наряд. К плащу и шляпе паломники прикрепляли красный крест. В Венеции паломник заключал контракт с судохозяином (патрон), который обязывался не только перевезти его в Святую Землю и обратно, но и сопровождать его в странствиях по святым местам, доставлять ему во время всего пути пищу и защиту, платить за него подати мусульманским властям и т. п.

Постепенно стали допускаться дальнейшие смягчения: знатный господин мог послать вместо себя слугу или наёмника. Образовались даже светские цехи профессиональных наёмных паломников (в Германии называемых Sonnweger), которые вскоре сильно размножились, так как этот своеобразный промысел оказался весьма прибыльным. В XVI в. паломник мог быть направлен от целой общины за её счёт.

С 1881 г. во Франции стали ежегодно организовывать паломнический караван в Святую Землю, придавая ему характер приношения покаяния за преступления республиканского правительства против церкви; в состав такого каравана, численность которого нередко доходила до 300—400 чел., входили лица белого духовенства и зажиточные люди ультрамонтанского настроения. С конца 1870-х годов такие же немецкие караваны устраиваются францисканцами в Вене и Мюнхене.

В России паломничества в Святую Землю начались уже в первые времена русского христианства. Трудность и опасность пути заставляла паломников собираться в «дружины». Совершая свой путь, главным образом, через Константинополь, древнерусские паломники заимствовали у западных пилигримов костюм. К XII в. страсть к паломничеству до того распространилась, что церковная власть находила нужным сдерживать не в меру ревностных богослужителей.

С половины XV в. в российском паломничестве совершается как бы перелом. Уже прежние «паломники» полны жалоб и негодования на притеснения «срацын» и «злых арапов», а взятие Константинополя турками окончательно предало христианские святыни Востока в руки неверных.

Хождения в Святую Землю возобновляются лишь во второй половине XVI в. Но чаще это, так сказать, «официальные паломничества», совершаемые людьми, которых посылало московское правительство на Восток с поручениями и милостыней. А с XVIII в. начинает преобладать новое, более сознательное и критическое отношение к Востоку.

Продолжительные войны с Турцией во времена царствования Екатерины II (вторая половина XVIII в.) мало благоприятствовало паломничеству русских людей на Восток. Однако в XIX в. удобства и безопасность путей сообщения привели к сильному его росту в Святую Землю. Немаловажную роль, конечно же, в этом сыграло учреждение в 1847 году в Иерусалиме Русской Духовной миссии.

| Годы [1] | 1820 | 1840-ые | 1859 | 1866 | 1869 | 1870-ые | 1880 | 1889 | 1896 |

| Человек | 200 | около 400 | 950 | 1098 | 2035 | около 1500 | 2009 | 3817 | 4852 |

Современное паломничество в России

За пределами России русские богомольцы помимо Палестины посещают греческий Афон, итальянский город Бари, где покоятся мощи Николая Чудотворца, черногорскую столицу Цетинье, где находится десница Иоанна Крестителя и другие христианские святыни.

Значение паломничества

Для поощрения паломничества составлялись многочисленные путеводители (итинерарии), многие из которых, как и описания самих паломничеств, стали впоследствии важными историческими источниками. Описания «хождений» в Святую Землю, составленные некоторыми паломниками, сыграли на Руси огромную роль в распространении легенд и апокрифической литературы.

Религиозные мотивы часто являлись прикрытием торговых и захватнических целей. Например, паломничество сыграло значительную роль в подготовке крестовых походов. А среди паломников в Иерусалиме в средние века можно было встретить и дворян, искавших посвящения в рыцари у Гроба Господня; и политических и военных агентов королей; и авантюристов, искавших оккультических знаний на чудодейственном Востоке; и учёных исследователей [6] ; и, наконец, купцов, посещавших Палестину с торговыми целями.

Примечания

7. [Паломническая служба «Ковчег»] [1]

8. [Паломническая служба «Монастыри России»] [2]

См. также

Ссылки

География туризма · Туристическое снаряжение

Полезное

Смотреть что такое «Паломник» в других словарях:

паломник — См … Словарь синонимов

ПАЛОМНИК — ПАЛОМНИК, паломника, муж. (от лат. palma пальма). 1. Богомолец, странствующий по т.н. святым местам (от обычая привозить из Иерусалима пальмовую ветвь; ист.). 2. В древнерусской литературе назв. книг, описывающих путешествия по таким местам (ист … Толковый словарь Ушакова

паломник — ПАЛОМНИК, богомол, богомолец, странник, устар., книжн. пилигрим ПАЛОМНИЦА, богомолка, странница, устар., книжн. пилигримка ПАЛОМНИЧЕСКИЙ, богомольческий, страннический … Словарь-тезаурус синонимов русской речи

ПАЛОМНИК — ПАЛОМНИК, а, муж. Верующий человек, путешествующий к местам, к рые считаются святыми. | жен. паломница, ы. | прил. паломнический, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

ПАЛОМНИК — муж. богомолец, калика, бывший на поклонении у гроба Господня. Паломничьи калиги, поршни. Паломничать, ходить на поклоненье в Иерусалим. Паломничанье было встарь в общем обычае. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

паломник — паломника, м. [от лат. palma – пальма]. 1. Богомолец, странствующий по т. наз. святым местам (от обычая привозить из Иерусалима пальмовую ветвь; истор.). 2. В древнерусской литературе – назв. книг, описывающих путешествия по таким местам (истор.… … Словарь иностранных слов русского языка

паломник — Искон. Суф. производное от пальма в значении «пальмовая ветвь». Паломник буквально «странник, возвратившийся (с пальмовой ветвью) из святых мест». Ср. итал. palmiere «паломник ко гробу господню» … Этимологический словарь русского языка

паломник — а, м. Тот, кто посещает святые места; странствующий богомолец, по обычаю привозивший из Иерусалима пальмовую ветвь. ► У баб За просфоры афонские, за слезки богородицы Паломник пряжу выманит, А после бабы сведают, что дальше Троицы Сергия Он … Словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы ХVIII-ХIХ веков

Паломник — Это человек, следующий прямым и сознательно выбранным путем, в отличие от бесцельно блуждающего бродяги. Он стремится к некоторой цели и символизирует стремление к священному. Символы пилигрима: посох, чашка или бутыль, широкополая шляпа. В… … Словарь символов

Паломничество: история и значение

Пало́мничество (от лат. palma «пальма»; от пальмовой ветви, с которыми жители Иерусалима встречали Иисуса Христа) — путешествие к Святой земле и другим географическим местностям, имеющим сакральное значение для христианской веры с целью поклонения и молитвы; вообще хождение верующих к святым местам на поклонение. Богомольца, совершающего такое путешествие, называют паломником или пилигримом (от лат. peregrinus «чужеземец, странник»).

Христианский обычай основывается на стремлении верующих поклониться местам и святыням, связанных со Христом, апостолами, Пресвятой Богородицей, помолиться перед чудотворными иконами, окунуться в священные воды реки Иордан и святые источники. В других религиях имеются аналогичные обычаи:

История паломничества

Хождение верующих к святым местам на поклонение известно ещё с глубокой древности. Центрами паломничества в древности были храмы Амона в египетских Фивах, Осириса в Абидосе, Аполлона в Дельфах и др.

У христиан паломничество началось с IV в. в Палестину, где совершались божественные деяния Спасителя. Каждый паломник получает много впечатлений от чудесных знамений и необычных совпадений, происшедших с ним во время паломничества.

Однако святитель Григорий Нисский осуждает чрезмерное увлечение паломничеством, считая, что паломники часто совершают путешествия из праздного любопытства, впадают в неприличные истории и искушения. Многими православными считается, что в любом храме можно причаститься Тела и Крови Христовых (самой Высшей святыни), а деньги, собранные для паломничества, лучше раздать нищим. Среди православных монахов приветствовалось затворничество (от соблазнов мира), а паломничество и крестные ходы допускались для укрепления (коллективной сплочённости) ещё неокрепших в вере членов Церкви.

В средние века наряду с Палестиной паломничество стало предприниматься: у православных — в Константинополь, на гору Афон (Греция); у католиков — в Рим и Лорето (Италия) по дороге франков, в Лурд (Франция).

Западная церковь различала:

В конце ХV в. для совершения паломничества требовалось предварительное разрешение духовных властей, которое давалось под условием платежа пошлины в пользу Папы. Пунктом отправления служила Венеция (впоследствии — и Марсель), где паломники запасались путеводителем, отпускали бороду и облачались в паломническую одежду — калиги, коричневый или серый плащ, греческую шляпу с весьма широкими полями, обыкновенно украшенную раковинами; клюка, сума и бутылка (выдолбленная тыква) дополняли паломнический наряд. К плащу и шляпе паломники прикрепляли красный крест. В Венеции паломник заключал контракт с судохозяином (патрон), который обязывался не только перевезти его в Святую Землю и обратно, но и сопровождать его в странствиях по святым местам, доставлять ему во время всего пути пищу и защиту, платить за него подати мусульманским властям и т. п.

Постепенно стали допускаться дальнейшие смягчения: знатный господин мог послать вместо себя слугу или наёмника. Образовались даже светские цехи профессиональных наёмных паломников (в Германии называемых Sonnweger), которые вскоре сильно размножились, так как этот своеобразный промысел оказался весьма прибыльным. В XVI в. паломник мог быть направлен от целой общины за её счёт.

С 1881 г. во Франции стали ежегодно организовывать паломнический караван в Святую Землю, придавая ему характер приношения покаяния за преступления республиканского правительства против церкви; в состав такого каравана, численность которого нередко доходила до 300—400 чел., входили лица белого духовенства и зажиточные люди ультрамонтанского настроения. С конца 1870-х годов такие же немецкие караваны устраиваются францисканцами в Вене и Мюнхене.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Паломничество

Пало́мничество (от лат. Palma — «пальма»):

Обычай основывается на стремлении верующих поклониться местам и святыням, связанных со Христом, апостолами, Пресвятой Богородицей; помолиться перед чудотворными иконами, окунуться в священные воды реки Иордан и святые источники.

Само слово возникло от слова «палома» — пальмовая ветвь, с которыми жители Иерусалима встречали Иисуса Христа.

Богомольца, совершающего путешествие к святым местам, называют паломником.

В других религиях имеются аналогичные обычаи:

Содержание

История паломничества

Хождение верующих к святым местам на поклонение известно ещё с глубокой древности. Центрами паломничества в древности были храмы Амона в египетских Фивах, Осириса в Абидосе, Аполлона в Дельфах и др.

У христиан паломничество началось с IV в. в Палестину, где совершались божественные деяния Спасителя. Каждый паломник получает много впечатлений от чудесных знамений и необычных совпадений, происшедших с ним во время паломничества.

Однако святитель Григорий Нисский осуждает чрезмерное увлечение паломничеством, считая, что паломники часто совершают путешествия из праздного любопытства, впадают в неприличные истории и искушения. Многими православными считается, что в любом храме можно причаститься Тела и Крови Христовых (самой Высшей святыни), а деньги, собранные для паломничества, лучше раздать нищим. Среди православных монахов приветствовалось затворничество (от соблазнов мира), а паломничество и крестные ходы допускались для укрепления (коллективной сплочённости) ещё неокрепших в вере членов Церкви.

В средние века наряду с Палестиной паломничество стало предприниматься: у православных — в Константинополь, на гору Афон (Греция); у католиков — в Рим и Лорето (Италия) по дороге франков, в Лурд (Франция).

Западная церковь различала:

В конце ХV в. для совершения паломничества требовалось предварительное разрешение духовных властей, которое давалось под условием платежа пошлины в пользу Папы. Пунктом отправления служила Венеция (впоследствии — и Марсель), где паломники запасались путеводителем, отпускали бороду и облачались в паломническую одежду — калиги, коричневый или серый плащ, греческую шляпу с весьма широкими полями, обыкновенно украшенную раковинами; клюка, сума и бутылка (выдолбленная тыква) дополняли паломнический наряд. К плащу и шляпе паломники прикрепляли красный крест. В Венеции паломник заключал контракт с судохозяином (патрон), который обязывался не только перевезти его в Святую Землю и обратно, но и сопровождать его в странствиях по святым местам, доставлять ему во время всего пути пищу и защиту, платить за него подати мусульманским властям и т. п.

Постепенно стали допускаться дальнейшие смягчения: знатный господин мог послать вместо себя слугу или наёмника. Образовались даже светские цехи профессиональных наёмных паломников (в Германии называемых Sonnweger), которые вскоре сильно размножились, так как этот своеобразный промысел оказался весьма прибыльным. В XVI в. паломник мог быть направлен от целой общины за её счёт.

С 1881 г. во Франции стали ежегодно организовывать паломнический караван в Святую Землю, придавая ему характер приношения покаяния за преступления республиканского правительства против церкви; в состав такого каравана, численность которого нередко доходила до 300—400 чел., входили лица белого духовенства и зажиточные люди ультрамонтанского настроения. С конца 1870-х годов такие же немецкие караваны устраиваются францисканцами в Вене и Мюнхене.

Паломничества на Святую Землю из России

В России паломничества в Святую Землю начались уже в первые времена русского христианства. Трудность и опасность пути заставляла паломников собираться в «дружины». Совершая свой путь, главным образом, через Константинополь, древнерусские паломники заимствовали у западных пилигримов костюм. К XII в. страсть к паломничеству до того распространилась, что церковная власть находила нужным сдерживать не в меру ревностных богослужителей.

С половины XV в. в российском паломничестве совершается как бы перелом. Уже прежние «паломники» полны жалоб и негодования на притеснения «срацын» и «злых арапов», а взятие Константинополя турками окончательно предало христианские святыни Востока в руки неверных.

Хождения в Святую Землю возобновляются лишь во второй половине XVI в. Известно знаменитое паломничество купца Василия Гагары. Но чаще это, так сказать, «официальные паломничества», совершаемые людьми, которых посылало московское правительство на Восток с поручениями и милостыней. А с XVIII в. начинает преобладать новое, более сознательное и критическое отношение к Востоку.

Продолжительные войны с Турцией во времена царствования Екатерины II (вторая половина XVIII в.) затруднили паломничество русских людей на Восток. Однако в XIX в. удобство и безопасность путей сообщения привели к сильному его росту в Святую Землю. Немаловажную роль в этом сыграло учреждение в 1847 году Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и создание в 1882 году Императорского Православного Палестинского Общества.

| Годы [1] | 1820 | 1840-е | 1859 | 1866 | 1869 | 1870-е | 1880 | 1889 | 1896 |

| Человек | 200 | около 400 | 950 | 1098 | 2035 | около 1500 | 2009 | 3817 | 4852 |

Современное паломничество в России

В настоящее время в России начинает возрождаться паломничество верующих в святые места. Большую роль в этом играют действующие монастыри и церкви, организуя такие мероприятия. Появились паломнические службы, специализирующиеся на организации паломнических поездок по всему миру. Некоторые туристические компании также активно включились в этот процесс.

По данным Русской духовной миссии в Иерусалиме, православные из России, Украины и Молдавии, которые приезжают в этот город совершить паломничество, составляют около половины духовных странников со всего мира.

За пределами России русские богомольцы помимо Палестины посещают греческий Афон, итальянский город Бари, где покоятся мощи Николая Чудотворца, черногорскую столицу Цетинье, где находится десница Иоанна Крестителя и другие христианские святыни.

Значение паломничества

Для поощрения паломничества составлялись многочисленные путеводители (итинерарии), многие из которых, как и описания самих паломничеств, стали впоследствии важными историческими источниками. Описания «хождений» в Святую Землю, составленные некоторыми паломниками, сыграли на Руси огромную роль в распространении легенд и апокрифической литературы.

Религиозные мотивы часто являлись прикрытием торговых и захватнических целей. Например, паломничество сыграло значительную роль в подготовке крестовых походов. А среди паломников в Иерусалиме в средние века можно было встретить и дворян, искавших посвящения в рыцари у Гроба Господня; и политических и военных агентов королей; и авантюристов, искавших оккультических знаний на чудодейственном Востоке; и учёных исследователей [3] ; и, наконец, купцов, посещавших Палестину с торговыми целями.

История православного паломничества

Архивный материал из спецвыпуска «Святая Земля»

Приблизительное время чтения: 5 мин.

Русское православное паломничество ведет свое начало с первых веков распространения христианства на Руси, то есть с IX–X веков. В 987 году святой равноапостольный великий князь Владимир привез с собой в Киев из Корсуни, места своего крещения, святые иконы и кресты, а также честные мощи святителя Климента, папы Римского. А первой русской паломницей, как известно из древних источников, можно считать святую равноапостольную великую княгиню Ольгу, которая в 957 году вместе с многочисленной свитой посетила столицу Византийской империи — Константинополь. Там находились многочисленные святыни Православия, и там же, в храме Святой Софии, состоялось крещение великой княгини.

Христианская традиция паломничества к этому времени уже имела многовековую историю. С самого начала существования Церкви жизнь верующих включала в себя посещение мест, связанных с жизнью Иисуса Христа, его Пречистой Матери и святых апостолов и мучеников. Эти места, бывшие объектами поклонения уже первых христиан, тоже вскоре стали называться святыми.

В 325 году император Константин Великий издал указ о строительстве христианских храмов в святых местах: в Вифлееме, на месте рождения Спасителя, и в Иерусалиме, над пещерой Гроба Господня.

Территорию Палестины первый христианский император объявил Святой Землей.

В результате этого, к IV веку в Иерусалим и Вифлеем стали стекаться для поклонения главным святыням христианства тысячи богомольцев, положивших начало массовому паломническому движению на Святую Землю. Иерусалим открыл всему миру свои святыни и вернул себе свое древнее название — до Константина, во времена языческих императоров он назывался Элия Капитолина. В сознании христиан всего мира Иерусалим стал Святым Городом, местом поклонения Христу, Его Распятию и Воскресению.

Богомольцы IV века почитали и святые места, связанные с Ветхим Заветом, посещали места захоронения праведников древности, пророков, царей и библейских патриархов.

Местное население стало теряться в море паломников, которые не щадили ни сил, ни средств для увековечения памяти о земной жизни Иисуса Христа. В Палестине было построено великое множество храмов и монастырей, а для нужд странствующих богомольцев Церковь благословила строительство вдоль основных паломнических путей постоялых дворов, гостиниц, приютов, странноприимных домов, охраняемых колодцев.

На VII Вселенском соборе в 787 году Отцы Церкви сформулировали богословские принципы, обосновывающие духовный смысл паломничества как почитания и поклонения мощам и иконам, а также святым местам ради удостоверения подлинности, а не призрачности Боговоплощения.

Само слово паломник происходит от латинского слова palmarius — пальмовник, то есть человек, держащий пальмовую ветвь.

Возникновение термина связано с особенностями христианской паломнической традиции. Паломнический сезон в Святой Земле с самых первых времен возникновения массового паломнического движения начинался с празднования Рождества Христова и заканчивался праздником Пятидесятницы.

Главным праздником, притягивавшим в Святую Землю богомольцев, по сей день остается праздник Святой Пасхи. Любопытен тот факт, что в 1914 году на Пасху в Иерусалим приехало свыше 6 тысяч русских паломников. Те, кто стремился встретить в Иерусалиме Светлое Христово Воскресение, приходили заранее, чтобы провести в Святом Городе и всю Страстную седмицу. А поскольку Страстной седмице предшествует праздник Входа Господня в Иерусалим, и основным событием этого дня был крестный ход до стен Иерусалима — то паломники, принимавшие участие в этом шествии, несли пальмовые ветви. Такими же ветвями почти две тысячи лет назад встречали Христа жители Иерусалима. Как правило, помимо различных реликвий, богомольцы брали с собой домой на память и эти пальмовые ветви.

Кроме слова «паломничество», существуют и другие синонимы, определяющие это явление, — странничество, поклонничество, богомолье. В России в XIX — начале XX века широко употреблялось именно слово «поклонник». Оно предельно ясно показывает смысл паломничества, который заключается именно в религиозном поклонении святым местам.

Древние русские летописи и жития святых донесли до нас и историю о первом из известных нам русских богомольных путешествий в Грецию, на Святую гору Афон. Туда ходил основатель Киево-Печерской лавры преподобный Антоний Печерский (конец Х — начало XI вв.). Вообще для Русской Православной Церкви Афон, уже начиная с X века, имел очень большое значение: в библиотеках святогорских монастырей в средние века

русские монахи получали образование и приобщались к многовековым традициям христианского иночества.

Исследователи истории древнерусской литературы выделяют самостоятельный жанр произведений, обобщенно названный «хождения», то есть сочинения в виде путевых записок, отчетов или воспоминаний, в которых описывались путешествия русских людей в страны православного Востока с обязательным поклонением христианским святыням. Древнерусские «хождения» пользовались большой популярностью и были чрезвычайно распространены.

Древнейшим и наиболее известным описанием паломничества в Святую Землю является «Хождение» игумена Даниила, побывавшего в Константинополе и Святой Земле в 1106–1107 годах. Это выдающееся сочинение послужило образцом для всех последующих (практически до XVIII века) произведений данного жанра паломнической литературы.

В России традиция паломничества за десять веков своего существования стала неотъемлемой частью духовной жизни народа.

Несмотря на монгольский, а потом османский «железный занавес» русские люди всегда находили возможность добраться до Святой Земли, Константинополя и Афона. Наивысшего расцвета русское православное паломничество в Святую Землю достигло во второй половине XIX —начале XX веков.

После революции по понятным причинам паломнические традиции прервались. Фактически до конца 80-х годов наши соотечественники были отрезаны от главных христианских святынь, не имели возможности побывать ни на Афоне, ни в Святой Земле. Ситуация начала меняться лишь с окончанием «холодной войны».

Сегодня происходит возрождение паломнических традиций Русской Православной Церкви. В 1999 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Отделом внешних церковных связей был создан Паломнический центр Московского Патриархата, задача которого — содействие возрождению православного паломничества и создание церковной гостиничной сети.

В 2007 году количество церковных паломнических организаций в епархиях составило 93, а в приходах и монастырях — 276.

Паломнический центр издает литературу по паломнической тематике, в частности журнал «Православный паломник», ведущий большую просветительскую работу по популяризации паломничества. А в 2007 году вышел в свет первый в истории Русской Церкви «Словарь православного паломника».

В последние годы число паломников, ежегодно выезжающих из России на богомолье в дальнее зарубежье, превысило 250 тысяч человек, в Россию из дальних стран прибыло не менее 100 тысяч паломников, а поклониться отечественным святыням ежегодно отправляются около 3 миллионов наших соотечественников.

Иллюстрации и фотографии:

[1] В. М. Васнецов. «Княгиня Ольга».1885 г.

[2] Входящего в Иерусалим Спасителя люди встречали цветущими пальмовыми ветвями. В России на праздник Входа Господня в Иерусалим верующие приходят в храм с вербой.

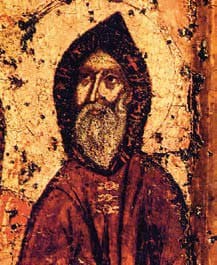

[3] Преподобный Антоний Печерский. Фрагмент Свенской иконы Божией Матери

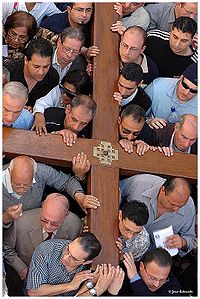

[4] Паломники ждут очереди поклониться главной святыне Храма Гроба Господня — Святой Гробнице. Фото Владимира Ештокина