Что такое параграф в учебнике географии

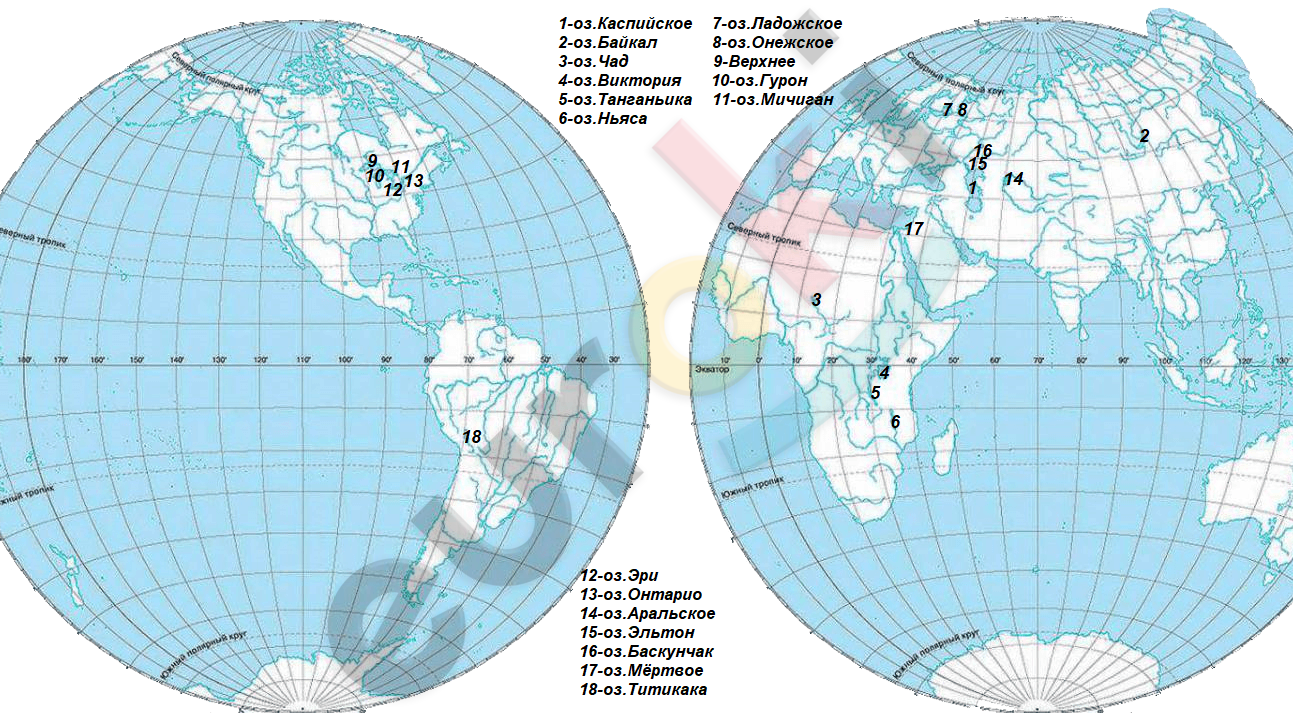

ГДЗ география 6 класс Алексеев, Николина Просвещение 2019-2020 Задание: 33 Озёра и болота

«Шаг за шагом»

Характеристика озера Байкал

1. Озеро Байкал находится на северо-востоке Евразии.

2. Географические координаты озера – 53 0 с.ш. 107 0 в.д.

3. Происхождение озёрной котловины – тектоническое.

4. Озеро сточное из него вытекает река Ангара.

5. К особым чертам озера можно отнести уникальную фауну и разнообразие животных и организмов озера, озеро обладает очень чистой водой, котловина озера увеличивается в размерах и возможно Байкал – зарождающееся море или океан.

Вопросы в конце параграфа

1. Озеро – водоёмы в природных углублениях на поверхности суши со стоячей или слабопроточной водой. Признаки озера: замкнутость водоёма, находится на суше, стоячая вода, не является частью океана (но сточные озёра могут быть связаны с океаном через реки).

2. По происхождению озерные котловины можно отнести к тектоническим, ледниковым, старицам, вулканическим, запрудным, искусственным. Таким образом, озёра отличаются по происхождению озёрных котловин.

3. Озера отличаются от морей и рек тем, что в большей части они не связаны непосредственно с океаном.

4. б) Байкал, Танганьика, Ньяса.

5. а) бессточные озёра – это озёра, в которых реки впадают, но из которых не вытекают.

6. Болота образуются при условиях избытка влаги и затруднённого стока, а также при зарастании озёр.

8. Описание озера Титикака:

1) Озеро Титикака находится в андийской части Южной Америки.

2) Географические координаты озера – 15 0 ю.ш. 69 0 з.д.

3) Происхождение озёрной котловины – тектоническое.

4) Озеро сточное из него вытекает река Десагуадеро.

5) К особым чертам озера можно отнести разделение озера на две крупных бассейна, соединённых проливом, очень бедную фауну, а также больше количество остров в акватории, многие из которых густонаселены. Интересным фактом является то, что в акватории озера существует множество плавучих остров, на которых проживает племя Урос.

Описание озера Виктория:

1) Озеро Байкал находится в центральной части Африки и пересекается экватором..

2) Географические координаты озера – 1 0 ю.ш. 33 0 в.д.

3) Происхождение озёрной котловины – тектоническое.

4) Озеро сточное из него вытекает река Виктория-Нил, являющаяся частью Нила.

5) К особым чертам озера можно отнести происхождение котловины. Озеро относится к тектоническим, однако котловина располагается в прогибе между восточной и западной сторонами Большого ущелья. Озеро сильно заселено. Береговая линия озера сильно изрезано, берега плоские и заболочены. Озеро является частью реки Нил, так как его истоком принято считать реку Кагера, которая впадает в озеро.

9. Персонажи народного фольклора, связанные с болотами: водяной, болотник (болотница), кикимора, царевна-лягушка.

Пословицы, связанные с болотами: Каждый кулик своё болото хвалит. Болото избродил, а рыбы не изловил. Было бы болото, а черти будут. В своем болоте и лягушка поет, а на чужбине и соловей молчит. В болоте тихо, да жить там лихо.

Поверья о болотах: Болотные огни называют «свечами покойника». Голубоватые мерцающие огоньки часто сбивают путников с дороги – те принимают их за свет жилищ. Согласно одному из поверий, болотные огни – это свечи в руках мертвецов, и кто их увидит, тот скоро должен умереть.

Болотница – дальняя родственница русалки. Народы, живущие на Урале, называют это таинственное существо болотной ведьмой, а жители Севера России – русальницей. Однако в отличие от прозрачных водянистых русалок, облик болотной ведьмы или русальницы практически неотличим от облика реальной женщины, а своей красотой болотная ведьма способна очаровать любого.

Как работать с параграфом учебника географии

Система работы с учебником на уроках географии

Дидактическая копилка

Прием «Буквенный диктант»

Использование: проверка состояния знаний

1. Учитель зачитывает определения

2. Учащиеся записывают первые буквы понятий или терминов в том порядке, в котором учитель их произносит

3. Затем они переписывают буквы в нужном порядке

4. Можно к урокам обобщения или как Д/З для желающие просить составить подобные диктанты

Для разбора пример.

1. Каменноугольный бассейн, большая часть которого лежит на Украине, меньшая – в Ростовской обл. – Донбасс

2. Левый, крупный приток р. Обь, на нем расположен г. Омск – Иртыш

3. Драгоценный камень, крупнейшие месторождения в России которого найдены в республике Якутия – Алмаз

4. Полуостров, на котором в РФ построены геотермальные электростанции – Камчатка

5. Административный центр РФ, ранее называвшийся Калинин – Тверь

Буквы записываем в порядке – 1 2 1 3 4 5 2 4 3

Система работы с учебником на уроках географии

Умения работы с учебником

1. для ориентации в учебнике использовать его оглавление

2. составлять простой план рассказа

3. выделение главное в отрывке текста;

4. пересказывать текст, привлекая иллюстрации

выделять главное в параграфе;

использовать в пересказе несколько источников знаний (иллюстрации и карты);

1. излагать материал нескольких параграфов;

2. составлять сложный (развернутый) план;

3. привлекать к тексту разные виды тематических карт;

1. подбирать доказательства к сформулированному учителем выводу;

2. составлять планы тем;

3. работать над формулировками понятий и терминов;

4. сопоставлять тексты разных учебников;

1. излагать материал по сквозным проблемам из нескольких тем

2. составлять план-конспект по нескольким темам;

4. развивать и углублять содержание учебника сведениями из дополнительной литературы.

Приемы работы с учебником

— Выяснение умения читать текст учебника (5 или 6 класс). Техника чтения проверяется в ходе поочередного чтения учениками параграфа учебника.

С плохо читающими придется организовывать индивидуальную работу.

3. Использование приема объяснительное чтение:

Когда толь ко начинается освоение этого приема, беседа предшествует чте нию, и лишь в дальнейшей работе чтение предшествует беседе.

1. выделение абзацев и отдельных предложений, их составляющих,

2. определение главной мысли,

3. поиск смысловых связей,

4. поиск связи текста и иллюстраций.

5. Систематизация знаний, полученных учениками из разных источников. (СМИ – прием беседа).

4. Учебник при проверке Д/З

1. в ходе опроса учащиеся обращаются к учебнику за справкой, уточняют ответы своих товарищей.

2. сам отвечающий может исправить свой ответ, прочитав и пересказав нужное место из учебника.

— в младшем и среднем звене – учитель выясняет в какой мере детям понятен смысл всех слов и предложений, составляющих абзац и параграф книги.

— нужно приучить учеников не пропускать неизвестные слова и выражения, а искать им объяснение, обращаясь к учителю или справочникам и словарям.

— в старших классах такой словарик на карточках составляют сами ученики

5. Задания по учебнику

— поиск фактического материала (например, собственные имена и даты) в тексте учебника, и выписывание его;

— письменный ответ на вопросы

6. Учебник при изучении нового материала

— ход изучения нового = учитель обращается к подзаголовкам (если они содержат новые понятия или характеризуют новые явления).

— в рассказе учитель дает прямое указание на текст учебника для подтверждения сказанного – дети находят это место, читают его.

7. учебник при развитии внимания – этап закрепление

После объяснения нового учитель предлагает ученикам прочитать параграф в учебнике и ответить, на вопросы

— о чем он не рассказал

— и какие привел дополнительные сведения по сравнению с учебником.

8. учебник и умение делать выводы

— рассказать, что такое выводы: самое главное, сходное, общее или различное, содержащееся в изучаемых фактах.

— Под руководством учителя ученики выводят новое суждение на базе одного или нескольких прежних.

— Затем свои выводы они сравнивают с выводами учебника.

— В дальнейшем они делают выводы по одному-двум параграфам, по теме в целом.

9. Самостоятельное изучение темы учебника (без предварительного изложения ее учителем)– старшие классы

— в этом случае учитель предлагает план изучения нового материала

— вопросы и задания к теме,

— раскрытие основных положений, которые ученики должны уяснить после изучения темы.

10. Работа с иллюстрациями.

— составить рассказ по иллюстрациям;

— перерисовать несложные рисунки,

— воспроизвести диаграммы и картограммы;

Памятка для учащихся

Как работать с параграфом учебника географии

1. Прочитай весь параграф, при этом внимательно рассмотри карты, схемы и другие иллюстрации параграфа

2. Составь развернутый план, он облегчит подготовку домашнего задания

3. Постарайся связать с материалом параграфа, то, что увидел и услышал на уроке, что записал в тетради

4. Вспомни, что читал по изучаемой теме, что наблюдал в природе, по телевизору

5. В случае необходимости просмотри параграфы, изучаемые ранее.

6. Если что-то кажется непонятным или какой-то вопрос заинтересовал тебя, обратись к словарю, энциклопедии

7. Проверь, знаешь ли ты материал темы, перескажи его, сначала пользуясь планом, потом без него

8. Подготовь ответы на вопросы и задания, которые помещены в конце параграфа. Выполни задания, предложенные учителем.

Дата добавления: 2019-01-14 ; просмотров: 392 ; Мы поможем в написании вашей работы!

ГДЗ география 5 класс Алексеев, Николина Просвещение 2019-2020 Задание: 5 География сегодня

Вопросы в конце параграфа

1. Учёные собирают информацию о Земле с помощью искусственных спутников Земли, проводят экспедиции и полевые исследования.

2. Источники географической информации и их роль для географии: географические карты и атласы (помогают в ориентировании, визуализируют картографическую информацию о расположении географических объектов); путеводители (помогают с построением маршрута); справочники, энциклопедии, книги, газеты и журналы (дают информацию об объектах и явлениях); аэрокосмические снимки (дают визуальную информацию о поверхности Земли, её изменении во времени), геоинформационные системы (представляют картографическую информацию с дополнительной информацией об объектах); поисковые системы интернета (могут дать различные виды географической информации); путешествия и полевые исследования (дают фактическую информацию о географических объектах и явлениях).

3. Значение космических технологий для развития географической науки огромно, так как в настоящее время космические технологии являются основным инструментом географических исследований. С их помощью создаются карты, проводится мониторинг территорий (для прогноза и анализа изменения природных и антропогенных объектов, роста городов или исчезновения населённых пунктов и так далее).

4. Конспект параграфа:

В настоящее время открытие новых географических объектов в прошлом. На первое место вышло непрерывное наблюдение за поверхностью Земли с помощью космических технологий. К ним относятся спутники, которые ведут постоянное наблюдение за Землёй и позволили создать навигационные системы.

Всего выделяют восемь групп источников географической информации: географические карты и атласы; путеводители; справочники и энциклопедии; книги, газеты и журналы; аэрокосмические снимки; геоинформационные системы; поисковые системы интернета; путешествия и полевые исследования (до сих пор остающиеся важным элементом). Самым востребованным в настоящее время являются геоинформационные системы, которые содержат огромное количество данных (разной географической информации).

5. Наблюдения и исследования в космосе помогают решать земные проблемы, тем, что эти исследования собирают огромное количество информации, эти наблюдения также имеют непрерывных характер.

6. Географические термины, которые встречаются в тексте и знакомы мне: навигационные системы, источники географической информации, географическая карта, атлас, путеводитель.

Географические термины, которые встречаются в тексте и были не знакомы мне: географические информационные системы.

7. Мой город – Санкт-Петербург.

ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМЕ

1. Пример выполнения задания: Газета «Московский комсомолец» номер 28602, от 16.08.2021

а) здесь я побывал: Воронеж, Крым.

б) об этом часто слышал: рост ВВП.

в) слышу это впервые: Арктика, Кабул.

г) очень хочу побывать: Израиль, Польша, Афганистан.

д) здесь живут мои родные, друзья: Швейцария, Киев.

е) другое: горожане, область.

Человек в повседневной жизни очень часто сталкивается с географическими знаниями, они везде, к ним можно отнести прогноз погоды, описание природных объектов или городов, колонки «заметок путешественников», колонки садоводов, политические новости других стран.

2. Реферат об Г.И. Невельском

Родился Геннадий Иванович Невельской 23 ноября 1813 года в семье потомственных мореходов, послуживших во славу Русского флота. С детства он грезил морями, знал, что пойдет по стопам своих предков. В 1829 году поступил в Морской корпус, где директором был первый российский кругосветный мореход, великий путешественник И. Ф. Крузенштерн. После окончания корпуса в 1832 году Невельской, произведенный в мичманы, в числе лучших учеников был прикомандирован слушателем в Офицерский класс – прообраз будущей Военно-Морской академии. В 1836 году, после успешной сдачи экзаменов, он получил чин лейтенанта и назначение офицером на корабль «Беллона», входивший в эскадру адмирала Федора Литке. С 1836 по 1846 год Невельской исходил на различных судах Балтийское, Северное и Средиземное моря, мастерски овладел искусством кораблевождения, стал настоящим, опытным моряком. Небольшого роста, крепко сколоченный, подвижный и энергичный, он пользовался особым уважением среди товарищей. Его способности, знания, пытливый ум, доброе и благородное сердце снискали ему любовь моряков. Все считали его достойным вести корабль в любое далекое плавание. Никто уже не сомневался в том, что его ждет блестящее будущее. В 1846 году Геннадий Невельской был произведен в капитан-лейтенанты и назначен командиром строящегося военного транспорта «Байкал». Спустя год было принято решение об отправке нового судна с грузом из Петербурга на Камчатку. Невельской решил воспользоваться этим случаем для реализации своей давней идеи по изучению устья реки Амур, которое долгое время считали непригодным для судоходства. Заручившись поддержкой вновь назначенного губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева и начальника главного морского штаба Александра Меншикова, Невельской направил высочайшее прошение Николаю I о разрешении экспедиции. Плавание, начавшееся в начале сентября 1848 года, завершилось спустя восемь месяцев в порту Петропавловска-Камчатского. Так и не получив высочайшего разрешения на свои исследования, Невельской решил действовать самостоятельно. В июне 1849 год «Байкал» достиг северной оконечности Сахалина, и, обогнув его с запада, направился в Амурский лиман. Вскоре был обнаружен вход в лиман и найдено устье Амура, которое команда Невельского обследовала на несколько километров вверх по реке. Таким образом, экспедиция под командованием Геннадия Невельского совершила значительное географическое открытие, доказав, что Сахалин является островом, а не полуостровом, как считалось ранее, и подтвердила теорию Невельского о возможности судоходства на Амуре. В феврале 1851 года решением правительства под началом Геннадия Невельского была организована Амурская экспедиция, которая детально исследовала бассейн нижнего Амура, произвела там топографическую съемку, составила первую карту всего Амура, провела большую исследовательскую работу на Сахалине. В 1854 году Невельской был произведен в контр-адмиралы. 8 июня 1855 года поступило распоряжение Николая Муравьёва о расформировании Амурской экспедиции и о назначении Невельского начальником Штаба Морских сил при генерал-губернаторе Восточной Сибири. В июле 1856 года Невельской вернулся в Санкт-Петербург и вскоре зачислен в резерв флота. В 1857 году он был назначен членом Морского Ученого комитета, в 1864 году произведен в вице-адмиралы, в 1874 году – в адмиралы. Скончался Геннадий Невельской в Санкт-Петербурге 29 апреля (17 апреля по старому стилю) 1876 года. Был похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря. О своей деятельности на Дальнем Востоке Невельской рассказал в книге «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России, 1849-1855». Г.И. Невельской – основатель города Николаевска-на-Амуре. Исследователь доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов. Он доказал, что Сахалин – остров. Невельской и его подчинённые осуществили детальное исследование берегов устья Амура, Амурского лимана и Татарского пролива, а также континентальных частей Амурского и Уссурийского края. При этом Невельской от имени императора устанавливал власть России в дальневосточных территориях.

Ответы к § 33. Географические координаты. География, землеведение 5-6 класс, Климанова

Страница 140

Вопрос 1

Где на глобусе подписывают значение широт? А на карте полушарий?

На глобусе значение широт подписывают на 00 меридиане, а на карте полушарии по краю рамки.

Вопрос 2

Через сколько градусов на глобусе проведены параллели? А на карте полушарий?

На глобусе параллели проведены через 100, а на карте полушарий через 200.

Вопрос 3

На каких широтах расположены города Сидней, Дели, Мурманск?

Страница 141

Вопрос 1

Где на глобусе подписывают значения долгот? А на карте полушарий?

На глобусе и карте полушарий значения долгот подписывают на экваторе.

Вопрос 2

Как часто на глобусе проведены меридианы? А на карте полушарий?

Меридианы на глобусе проведены через 100, на карте полушарий через 200.

Вопрос 3

Какую долготу имеют вулкан Гекла, города Дели и Сидней?

Вулкан Гекла имеет долготу 100з.д., город Дели – 760в.д., город Сидней – 1500в.д.

Вопрос 4

Какие крупнейшие географические объекты расположены и в Западном, и в Восточном полушариях?

И в Западном, и в Восточном полушариях расположены Евразия, Африка и Антарктида.

Страница 142

Вопрос 1

Постарайтесь сформулировать, что такое географическая широта; долгота. Выделите существенные признаки этих понятий.

Географическая широта – длина дуги в градусах от экватора до заданной точки. Она бывает северной и южной.

Географическая долгота – длина дуги экватора в градусах от начального меридиана (0 градусов) до меридиана заданной точки. Если счёт ведётся на запад от Гринвича, то это будет западной долготой, если на восток, то восточной. Географическая долгота показывает, насколько точка находится восточнее или западнее от нулевого меридиана.

Вопрос 2

Можно ли определить положение объекта на глобусе, если известна только его широта; только долгота?

Для того чтобы определить положение объекта на глобусе нужно знать и долготу, и широту.

Вопрос 3

В каком месте земного шара расположен объект, если его широта 00 и долгота 00?

Объект с такими координатами расположен в Атлантическом океане, рядом с Африкой.

Вопрос 4

Могут ли разные объекты на земном шаре иметь одинаковые координаты? Почему?

Да, могут. К примеру одинаковые координаты могут иметь равнины и реки, объекты под землёй и над землёй.

Вопрос 5

Можно ли установить, где находится пролив Восьмого градуса? Чего для этого не хватает?

Нет, нельзя. Для этого не хватает географической широты.

Вопрос 6

В каких полушариях расположен ваш населённый пункт?

Мой населённый пункт расположен в Северном полушарии.

Вопросы к параграфу 18 — ГДЗ по Географии 9 класс Учебник Алексеев, Низовцев, Ким

Авторы: Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В.

§18. Центральная Россия: состав, географическое положение

Вопрос в начале параграфа

Как вы думаете, может ли Центральная Россия и в дальнейшем сохранить свою исторически сложившуюся роль «центра страны»?

Центральная Россия как была центром страны, так и дальше будет нести центральную роль в хозяйстве страны. Этому способствуют такие исторически сложившиеся условия:

Вопросы и задания

1. Изучите карту. Какие экономические районы входят в состав Центральной России? Как вы думаете, какие условия (природные, исторические) лежат в основе деления Центральной России на Центральный, Центрально-Черноземный и Волго-Вятский районы?

Центральная Россия делится на три экономических района с различными природными условиями:

2. Какие особенности природных условий Центральной России вы можете выделить как наиболее характерные?

В природном отношении территория Центральной России также была своего рода «центром» ‒ здесь находится «Великий водораздел», разделяющий бассейны Каспийского, Черного и Азовского, Балтийского и Белого морей. Отсюда берут начало реки Восточно-Европейской долины: Днепр в Смоленской области, Волга и Западная Двина ‒ в Тверской области, Дон ‒ в Тульской области.

Регион располагается на Восточно-Европейской равнине. Равнинность рельефа позволяет наполненным влагой воздушным массам Атлантического океана легко проходить на эту территорию. Поэтому климат здесь мягкий.

На этом участке сформировались такие природные зоны:

Последняя зона совсем маленькая. На северо-западе, где земли заболочены, растительность смешанных лесов сменяется подлесьями, которые состоят из свойственных северу древесных пород и таежных кустарников. А львиная доля территории занята лесами и лесостепью. Почва в таких условиях образовалась плодородная — чернозем. Водные ресурсы распределены неравномерно.

3. За счёт чего Центральной России удавалось улучшить свое экономико-географическое положение? За счёт чего оно ухудшилось?

Исторически сложилось, что этот район был центром зарождения России. Здесь сосредоточена основная часть населения страны, соответственно, за счет этого развиты все сферы хозяйственной деятельности. Сюда поступает основная доля инвестиций в экономику. Всегда приличными темпами строилась инфраструктура всех видов транспорта.

Из минусов можно выделить, что район находится на западной окраине нашей страны. Так как страна большая, это создает трудности в перевозке грузов. Основная доля грузов идет сюда, а из-за удаленности растет их себестоимость. Также здесь небольшое количество природных ресурсов.

4. Как изменилось политико-географическое положение (ПГП) Центральной России в 1990-х гг.? Связано ли изменение ПГП Центральной России с изменением ПГП страны в целом? Приведите примеры.

В 90-х годах главным событием политической жизни страны стало формирование политической системы. Началось формирование местного самоуправления, многопартийности. Но концу 90-х годов центральная власть в стране была слабой. Армия оказалась в тяжелом положение, перестал существовать единый военно-промышленный комплекс, денежное довольствие выплачивалось несвоевременно.

Распад Советского Союза в 1991 г. изменил географическое положение Центральной России. Наша страна в целом стала более «северной» и более «восточной», поскольку от нее отделились территории на западе и юге. Соответственно, Москва оказалась более приближенной и к западной границе (до нее около 450 км), и к южной, проходящей теперь за Белгородом (примерно в 700 км). Центральная Россия стала непосредственно граничить с зарубежными странами: Латвией, Белоруссией, Украиной.

Развал могущественной державы подорвал экономический уровень в стране и авторитет на международной политической арене. Бывшие республики стали отдельными для России государствами, что значительно ослабило боевую мощь. Такие изменения не привели ни к чему хорошему для России, а самым ярким примером этому можно вспомнить годы колоссальной разрухи на протяжение долгих лет после распада СССР.

В настоящее время на геополитическое положение страны влияет экономико-географическое положение. Россия занимает центральное место. Очень выгодно расположение крупных городов, которое создает благоприятные условия для социально-экономического развития.