Что такое парасимпатическая нервная

Парасимпатическая нервная система

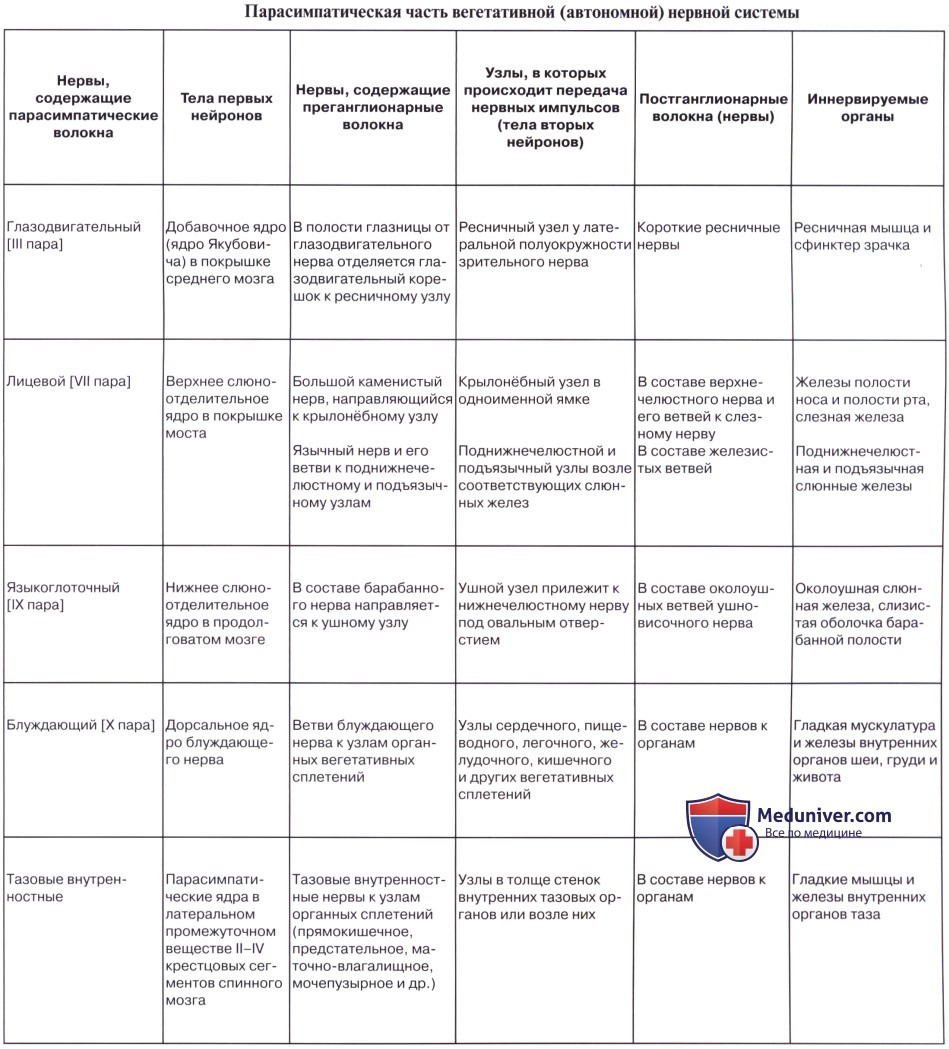

Парасимпатическая нервная система — часть автономной нервной системы, связанная с симпатической нервной системой и функционально ей противопоставляемая. В парасимпатической нервной системе ганглии (нервные узлы) расположены непосредственно в органах или на подходах к ним, поэтому преганглионарные волокна длинные, а постганглионарные — короткие. Термин парасимпатическая — т. е. околосимпатическая был предложен Д. Н. Ленгли в конце XIX — начале XX века.

Содержание

Эмбриология

Эмбриональным источником для парасимпатической системы является ганглиозная пластинка. Парасимпатические узлы головы образуются путем миграции клеток из среднего и продолговатого мозга. Периферические парасимпатические ганглии пищеварительного канала происходят из двух участков ганглиозной пластинки — «вагусного» и пояснично-крестцового.

Анатомия и морфология

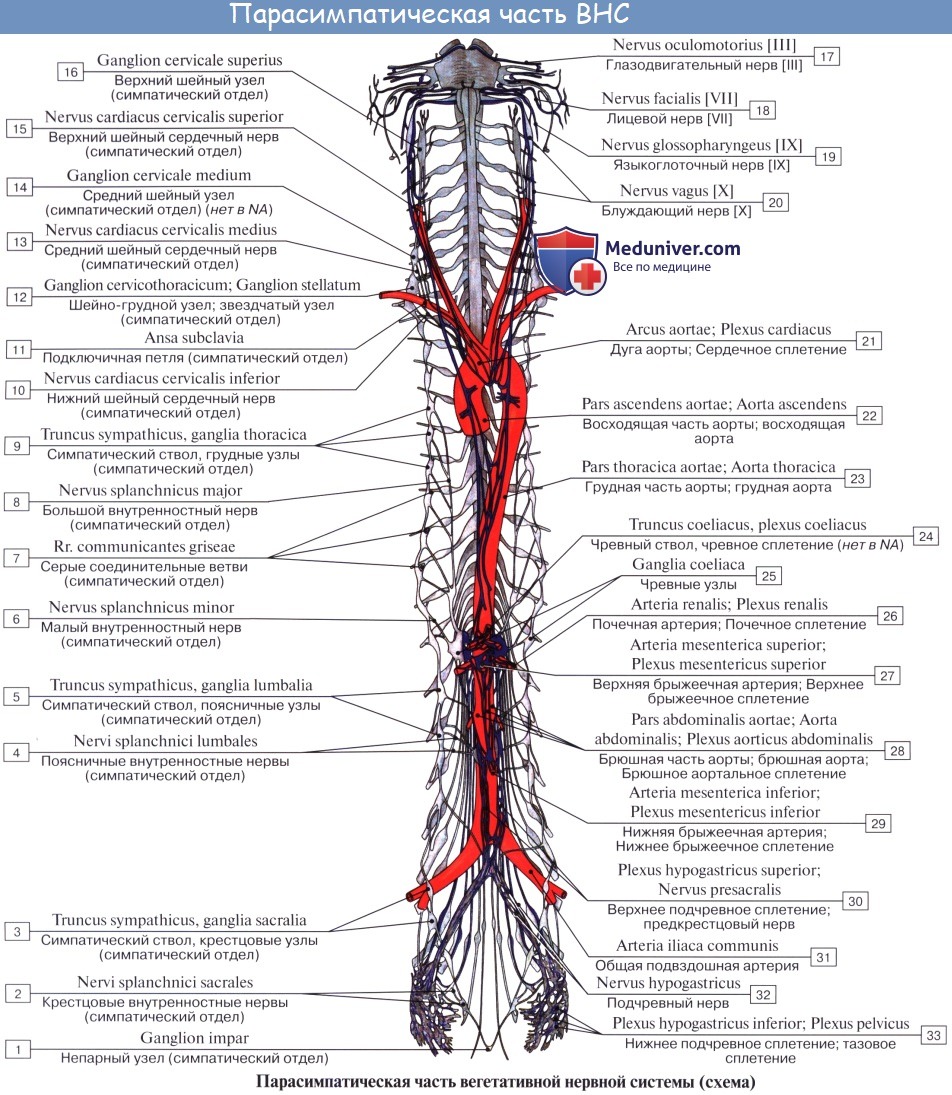

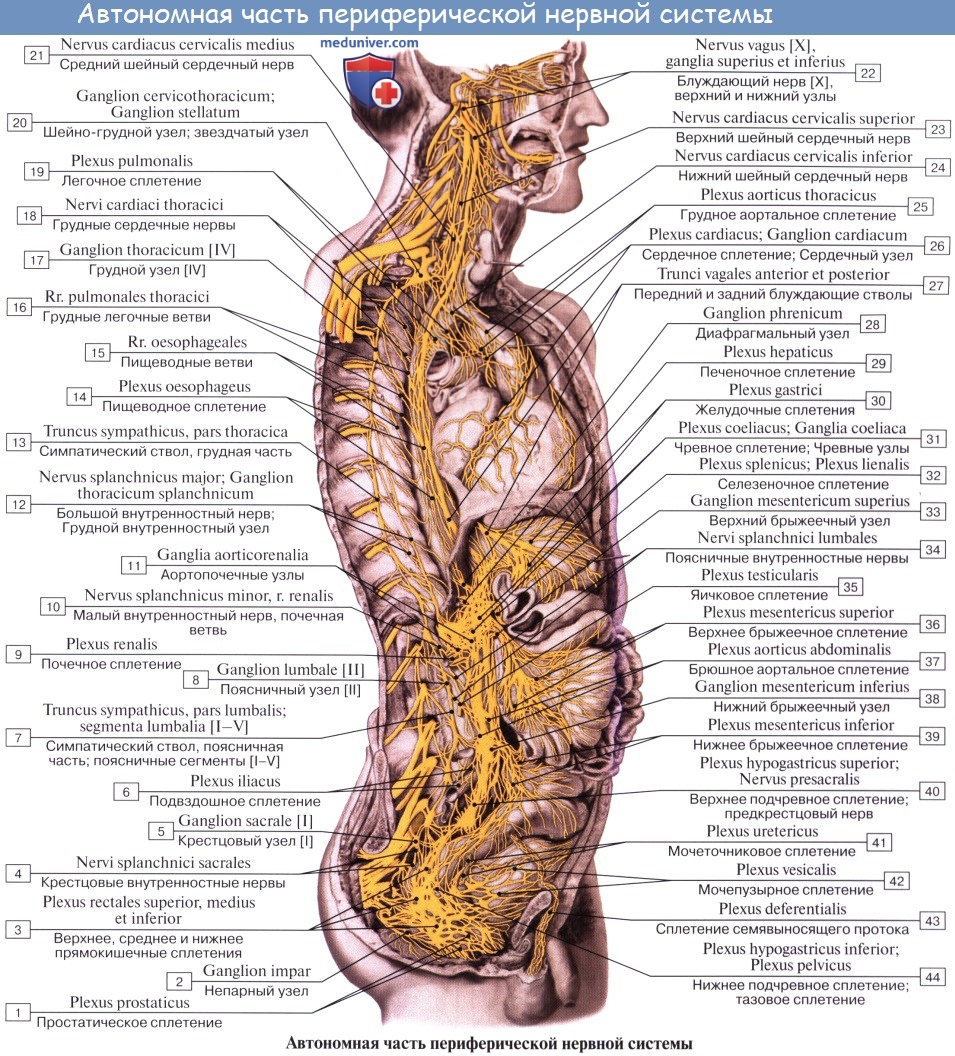

У млекопитающих в парасимпатической нервной системе выделяют центральный и периферический отдел. Центральный включает ядра головного мозга и крестцового отдела спинного мозга.

Основную массу парасимпатических узлов составляют мелкие ганглии, диффузно разбросанные в толще или на поверхности внутренних органов. Для парасимпатической системы характерно наличие длинных отростков у преганглионарных нейронов и чрезвычайно коротких — у постганглионарных.

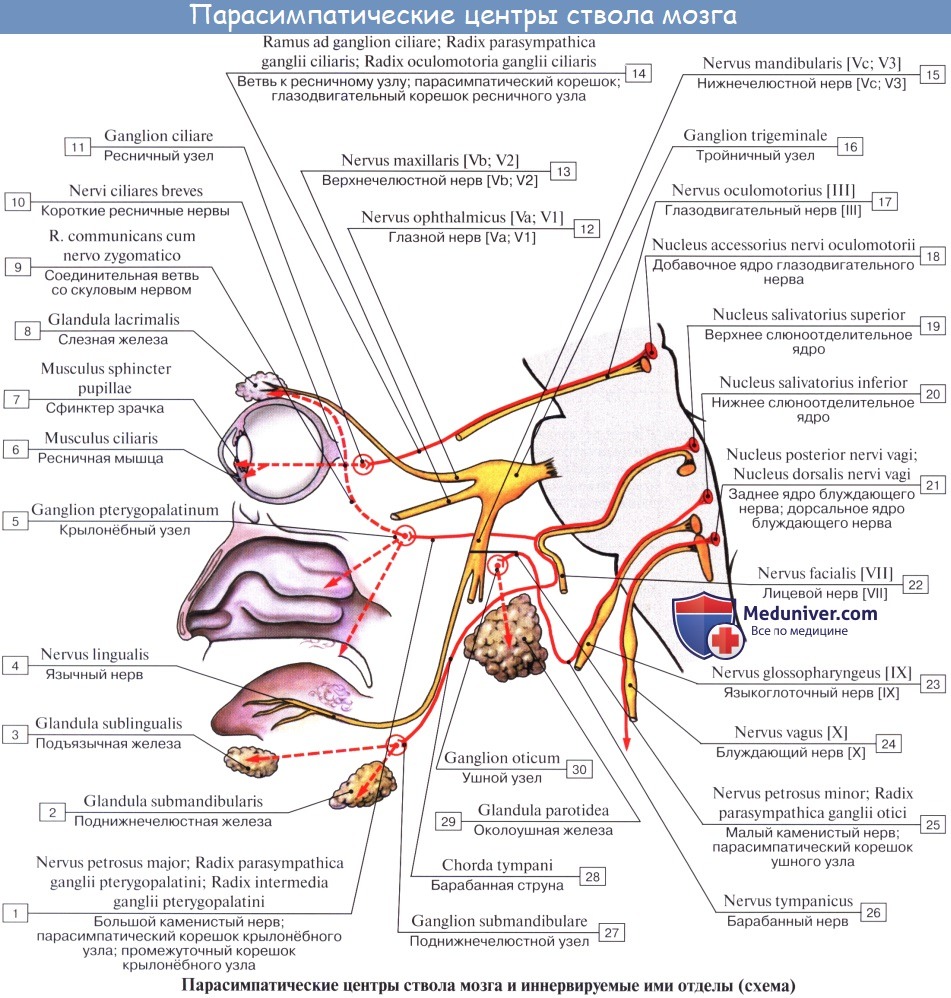

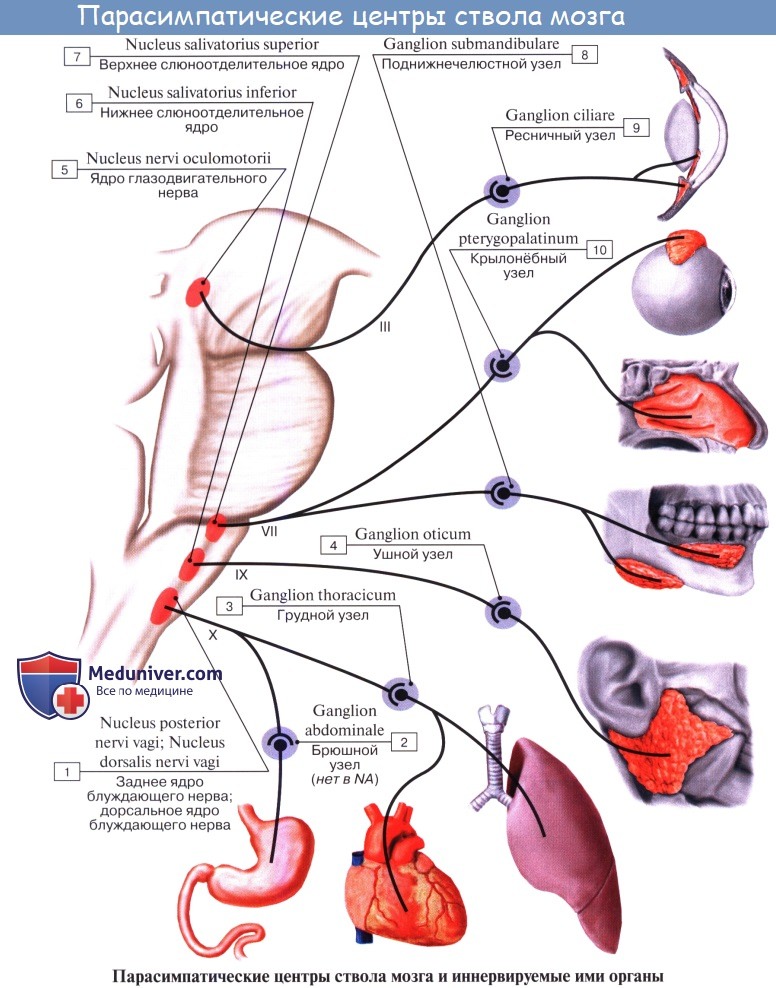

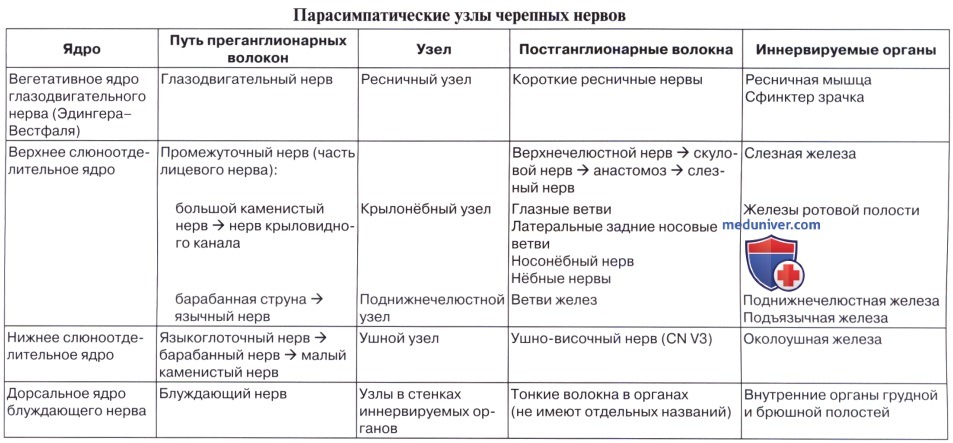

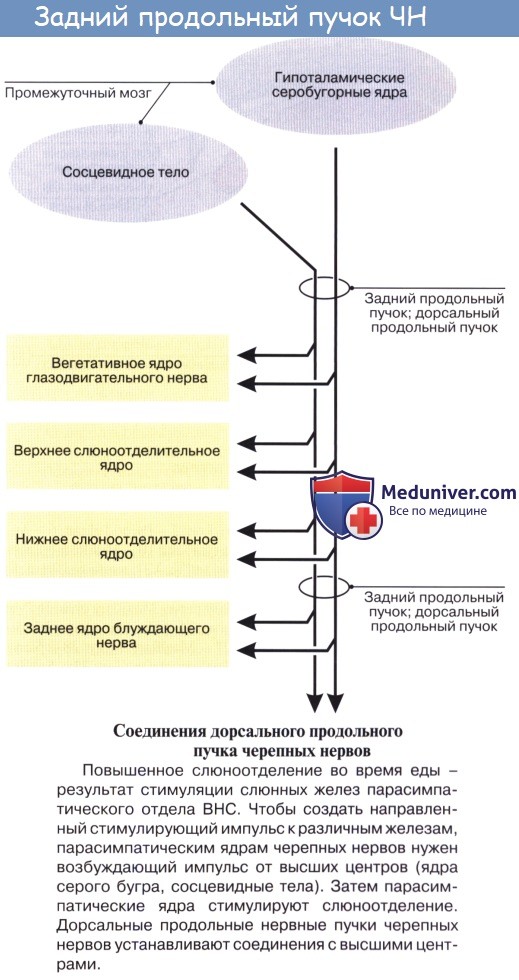

Головной отдел подразделяют на среднемозговую и продолговатомозговую части. Среднемозговая часть представлена ядром Эдингера-Вестфаля, расположенным вблизи передних бугров четверохолмия на дне Сильвиева водопровода. В продолговатомозговую часть входят ядра VII, IX, X черепно-мозговых нервов.

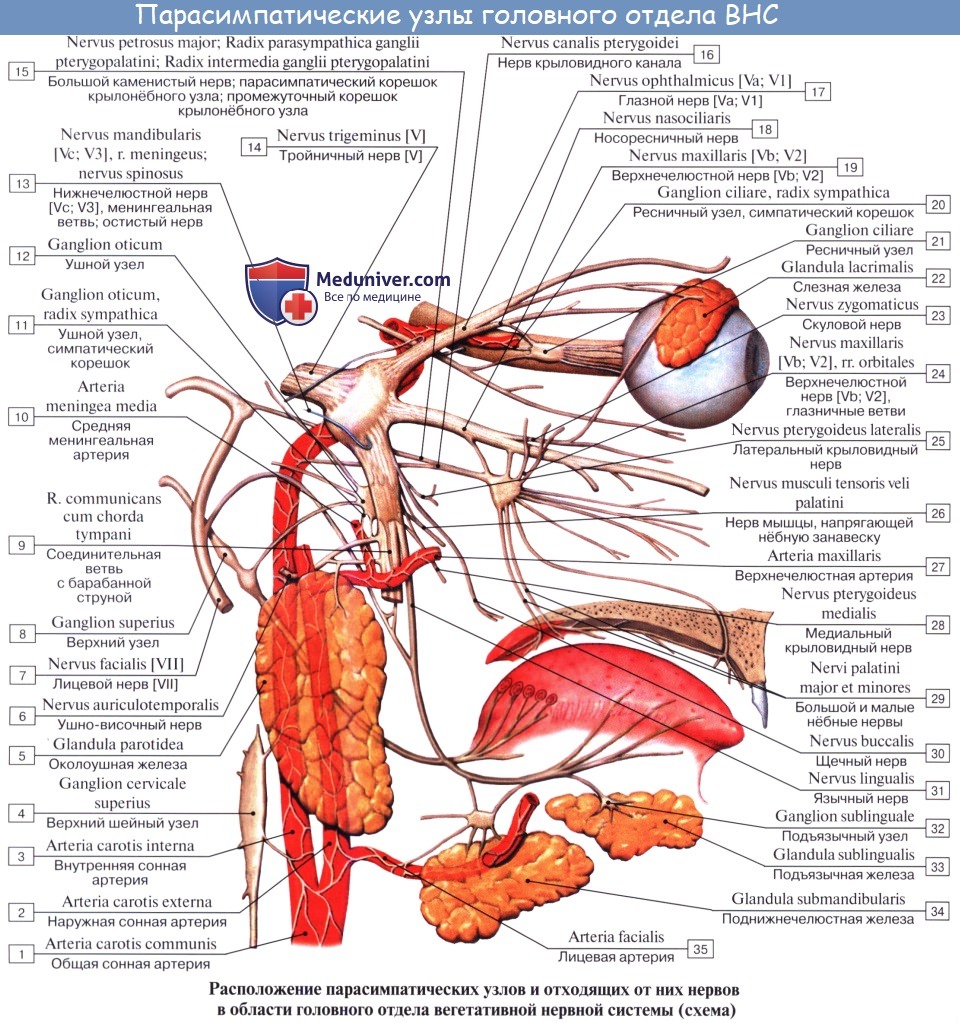

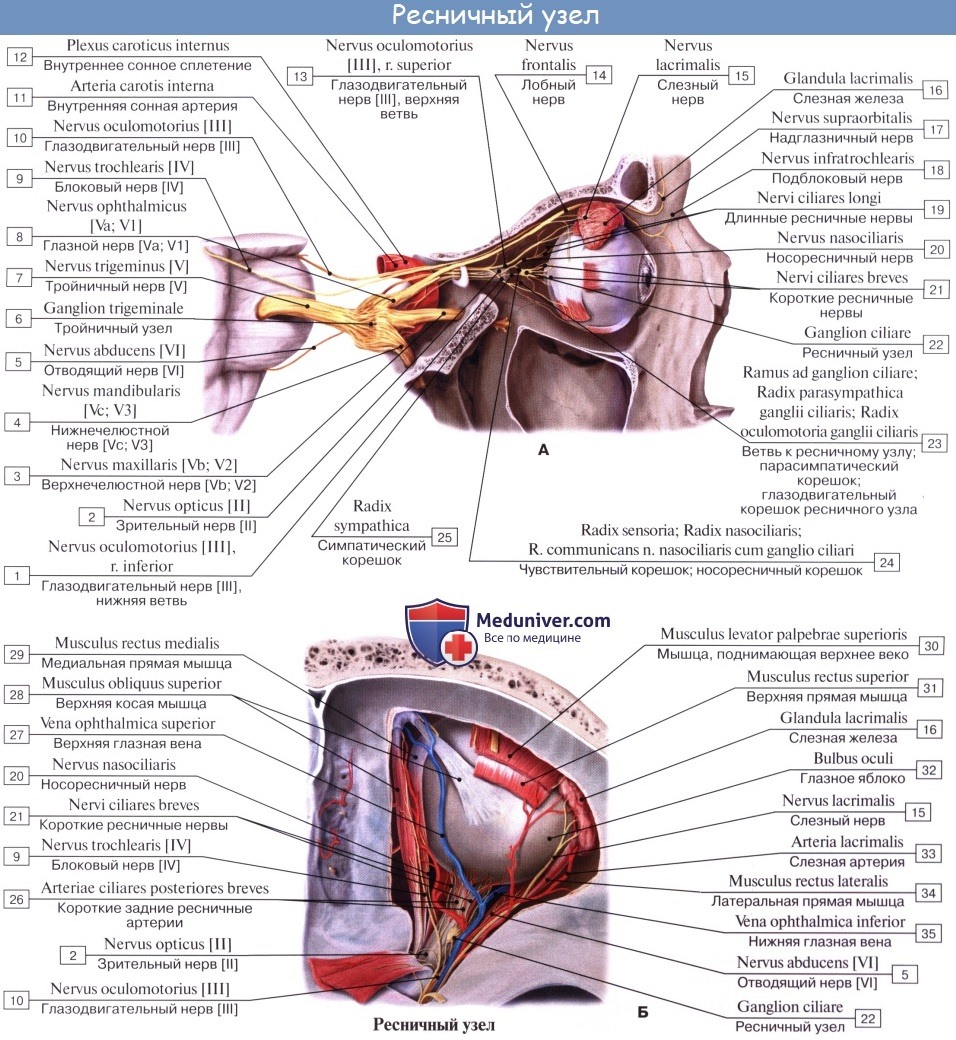

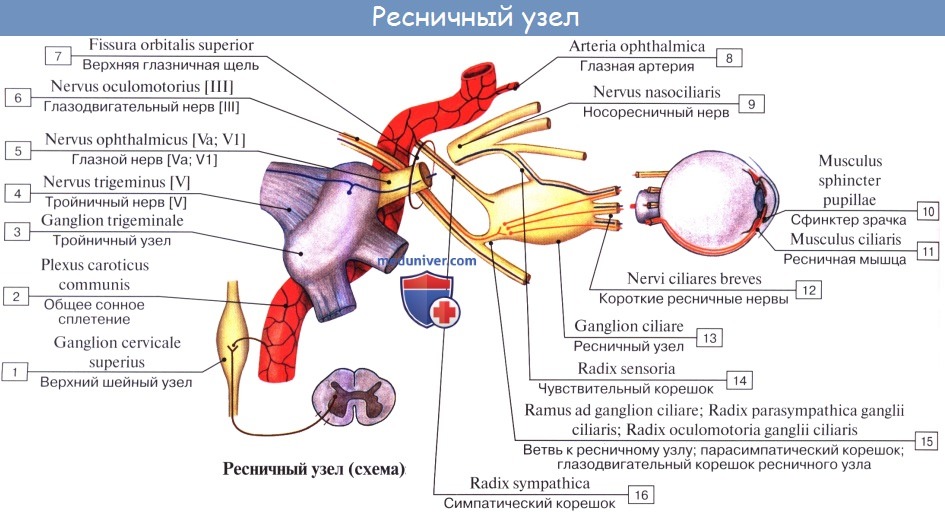

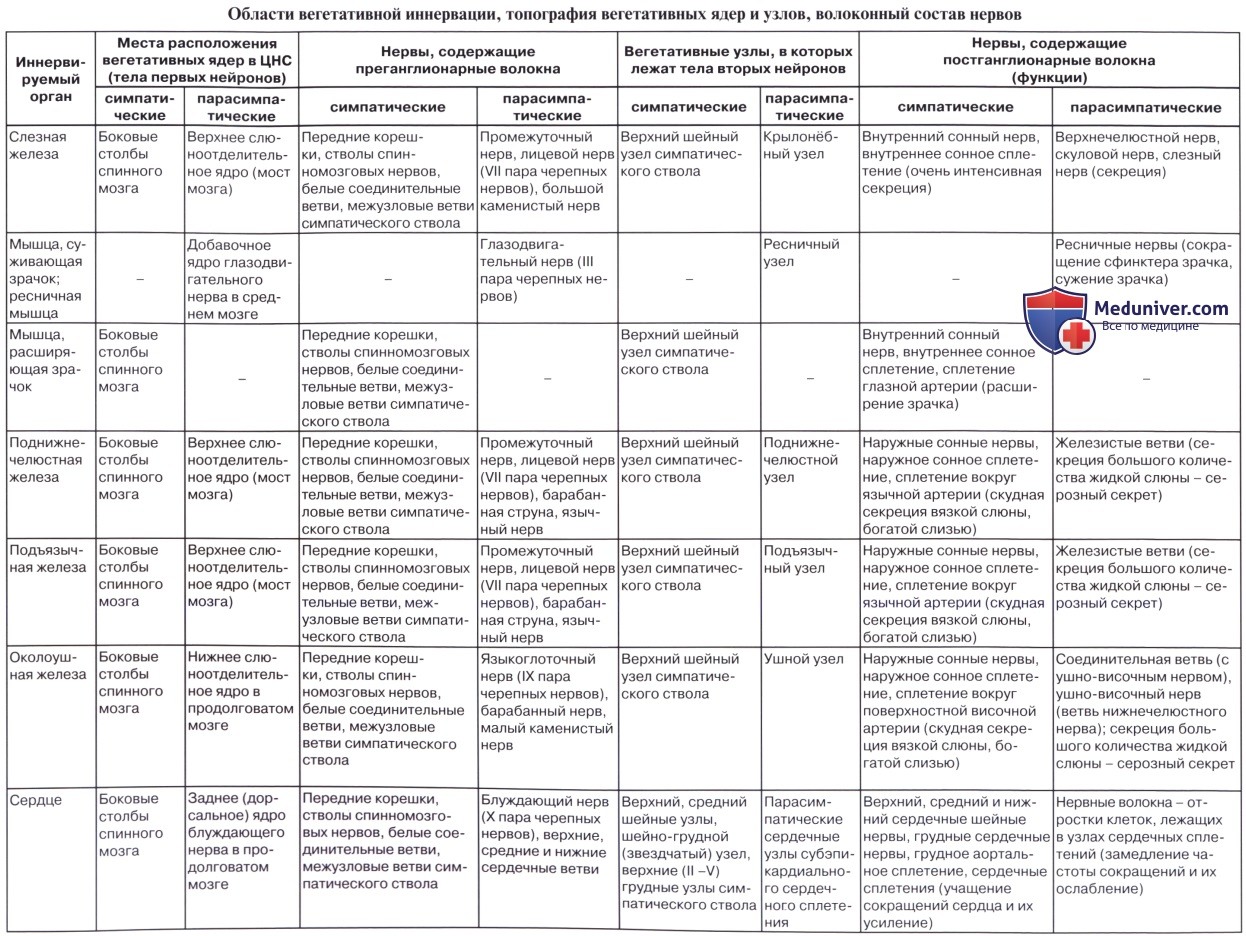

Преганглионарные волокна от ядра Эдингера-Вестфаля выходят в составе глазодвигательного нерва, и заканчиваются на эффекторных клетках ресничного ганглия (gangl. ciliare). Постганлионарные волокна вступают в глазное яблоко и идут к аккомодационной мышце и сфинктеру зрачка.

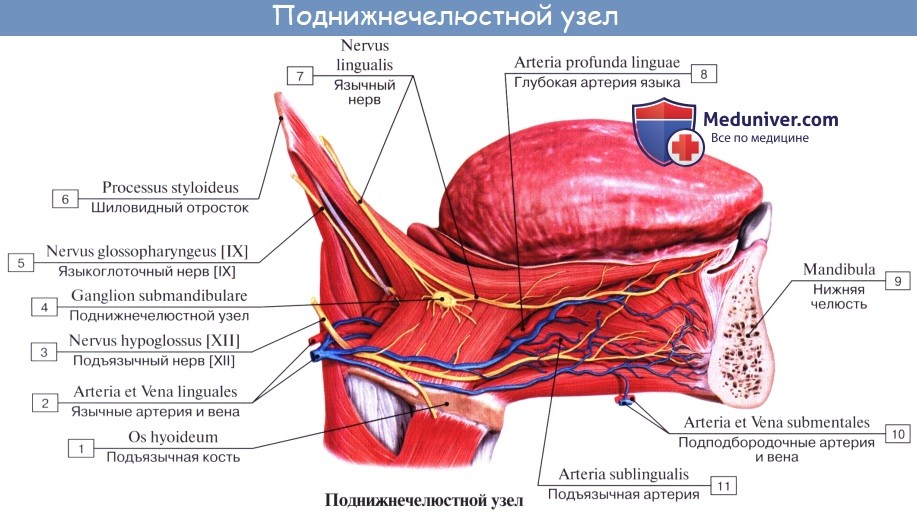

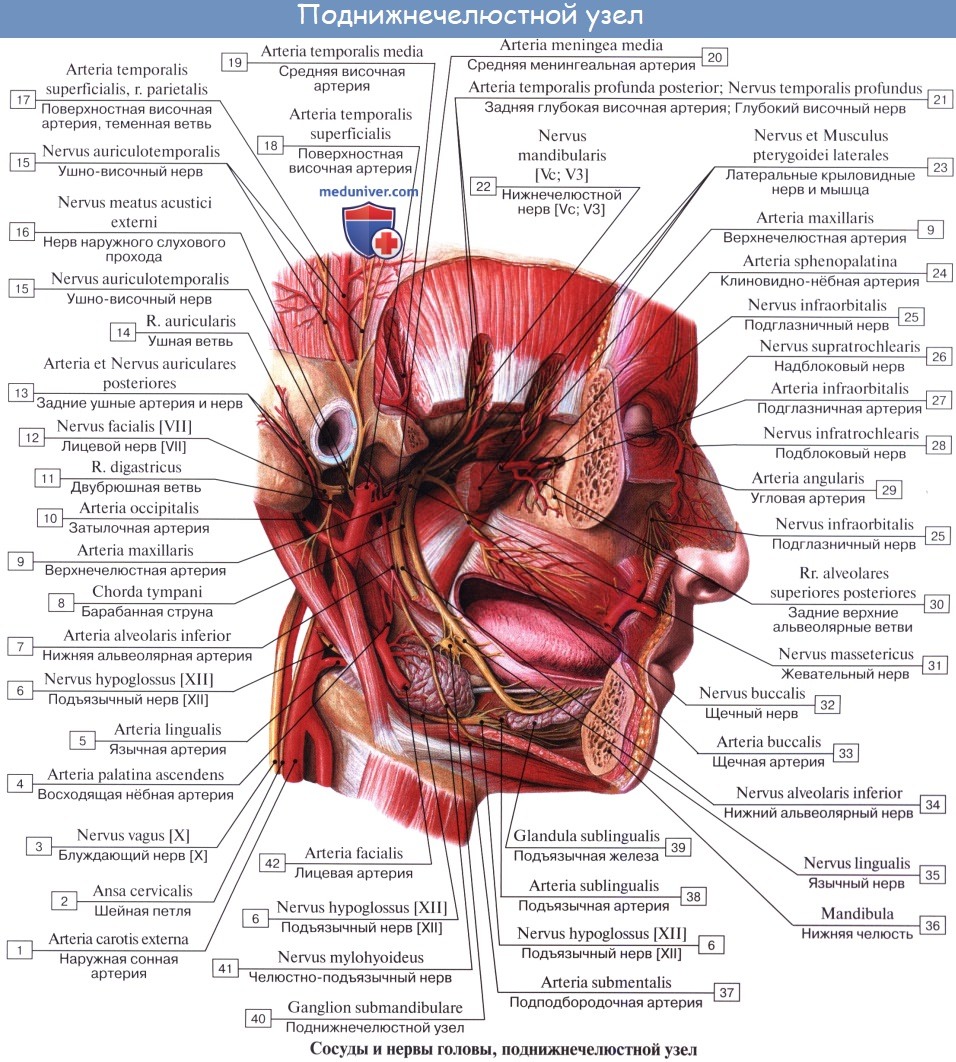

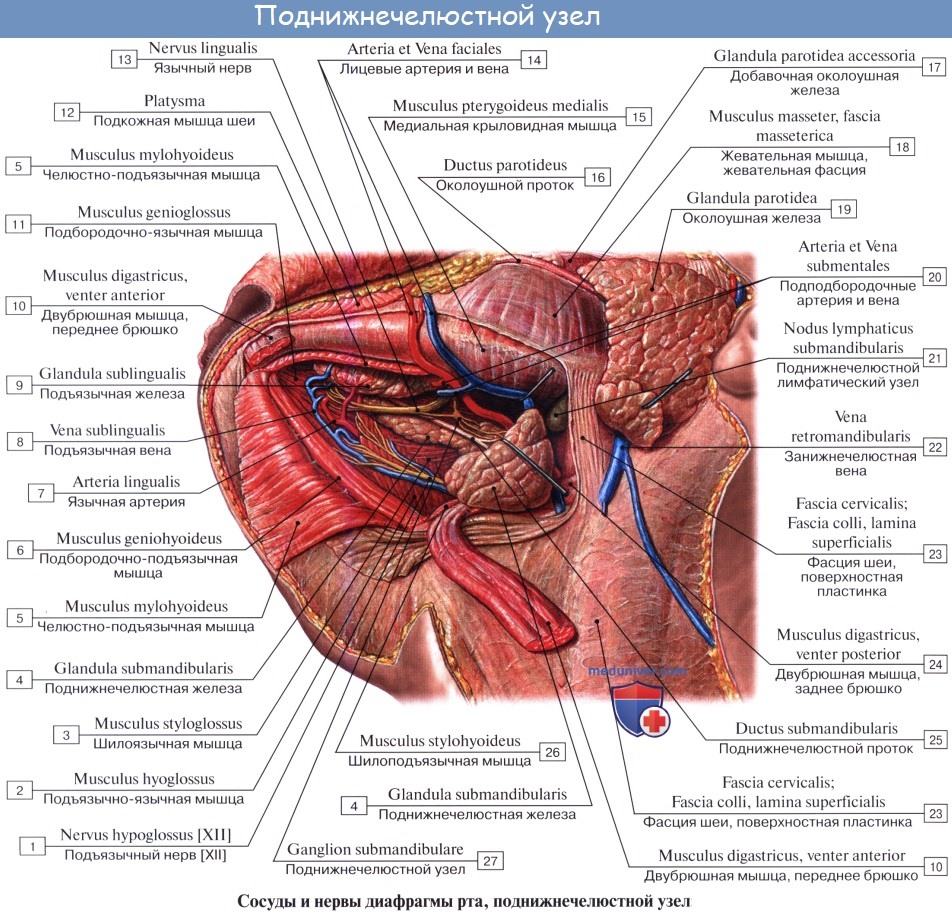

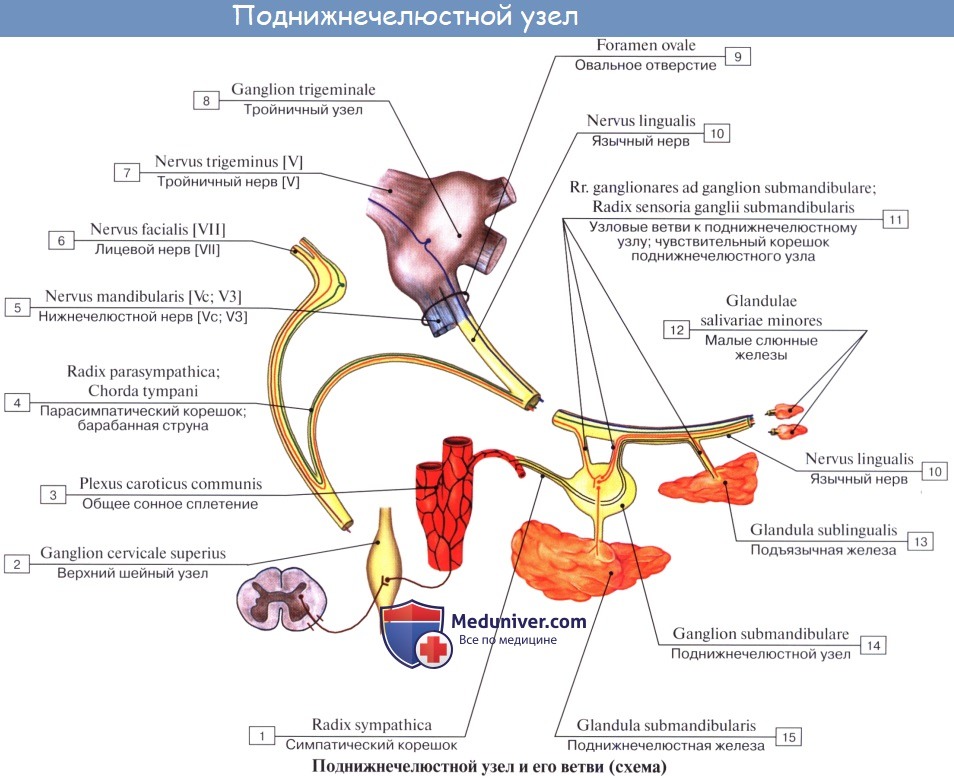

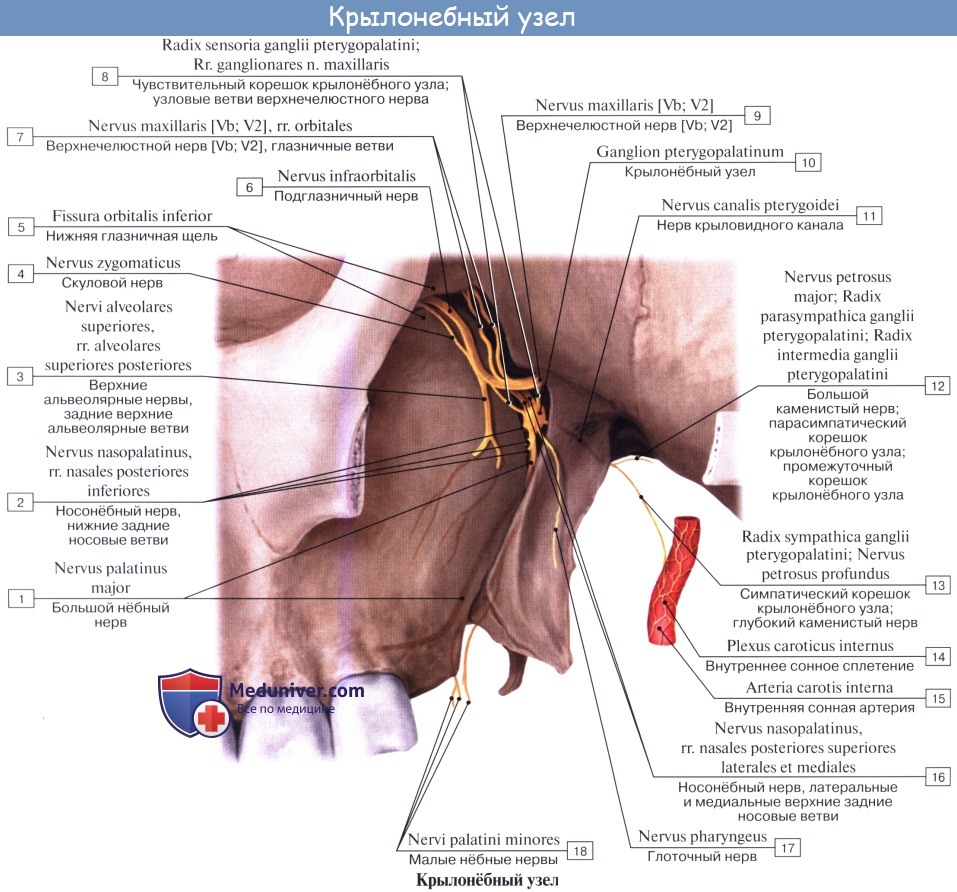

VII (лицевой) нерв тоже несет парасимпатическую компоненту. Через поднижнечелюстной ганглий он иннервирует подчелюстную и подъязычную слюнные железы, а переключаясь в крылонебном ганглии — слезные железы и слизистую носа.

Волокна парасимпатической системы также входят в состав IX (языкоглоточного) нерва. Через околоушной ганглий он иннервирует околоушные слюнные железы.

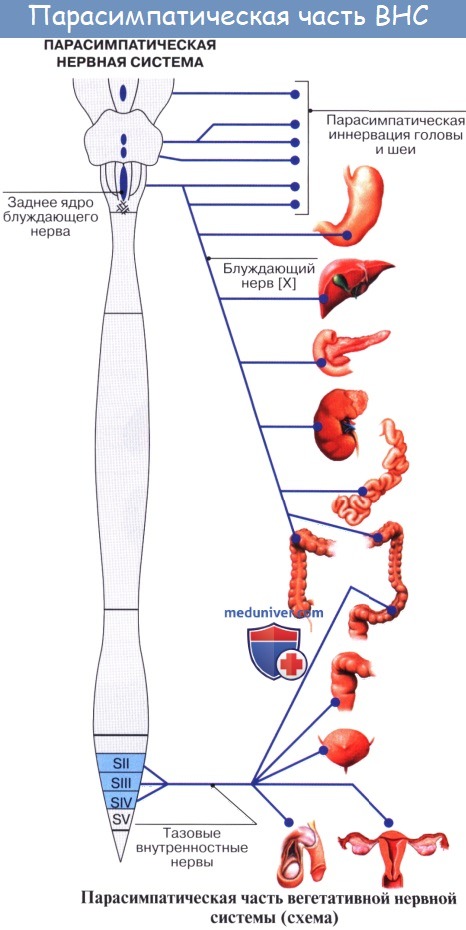

Основным парасимпатическим нервом является блуждающий нерв (N. vagus), который наряду с афферентными и эфферентными парасимпатическими волокнами включает чувствительные и двигательные соматические, и эфферентные симпатические волокна. Он иннервирует практически все внутренние органы до ободочной кишки.

Ядра спинномозгового центра располагаются в области II—IV крестцовых сегментов, в боковых рогах серого вещества спинного мозга. Они отвечают за иннервацию ободочной кишки и органов малого таза.

Физиология

Преимущественно нейроны парасимпатической нервной системы являются холинергическими. Хотя известно, что наряду с основным медиатором постганглионарные аксоны одновременно выделяют пептиды (например, вазоактивный интестинальный пептид (VIP)). Кроме того, у птиц в ресничном ганглии наряду с химической передачей присутствует и электрическая. Известно, что парасимпатическая стимуляция в одних органах вызывает тормозное действие, в других — возбуждающий ответ. В любом случае действие парасимпатической системы противоположно симпатической (исключение — действие на слюнные железы, где и симпатическая, и парасимпатическая нервная система вызывают активацию желез).

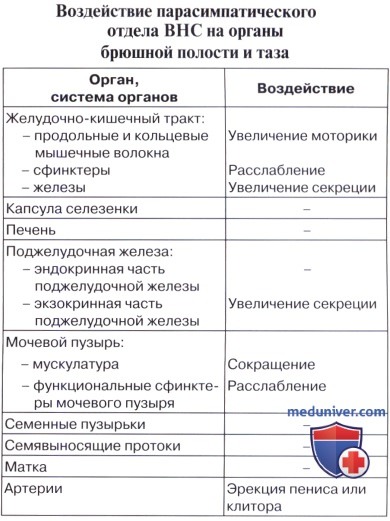

Парасимпатическая нервная система иннервирует радужную оболочку, слезную железу, подчелюстную и подъязычную железу, околоушную железу, легкие и бронхи, сердце (уменьшение частоты и силы сердечных сокращений), пищевод, желудок, толстую и тонкую кишку (усиление секреции железистых клеток). Сужает зрачок, усиливает секрецию сальных и других желез, сужает коронарные сосуды, улучшает перистальтику. Парасимпатическая нервная система не иннервирует потовые железы и сосуды конечностей.

Что такое парасимпатическая нервная

Парасимпатическая часть исторически развивается как надсегментарный отдел, и поэтому центры ее располагаются не только в спинном мозге, но и в головном.

Центры парасимпатической части

Центральная часть парасимпатического отдела состоит из головного, или краниального, отдела и спинномозгового, или сакрального, отдела.

Краниальный отдел в свою очередь состоит из центров, заложенных в среднем мозге (мезэнцефалическая часть), и в ромбовидном мозге — в мосту и продолговатом мозге (бульбарная часть).

1. Мезэнцефалическая часть представлена nucleus accessorius n. oculomotorii и срединным непарным ядром, за счет которых иннервируется мускулатура глаза — m. sphincter pupillae и m. ciliaris.

2. Бульварная часть представлена nucleus saliva tonus superior n. facialis (точнее, n. intermedius), nucleus salivatorius inferior n. glossopharyngei и nucleus dorsalis n. vagi (см. соответствующие нервы).

Сакральный отдел. Парасимпатические центры лежат в спинном мозге, в substantia itermedialateralis бокового рога на уровне II — IV крестцовых сегментов.

Периферический отдел парасимпатической нервной системы.

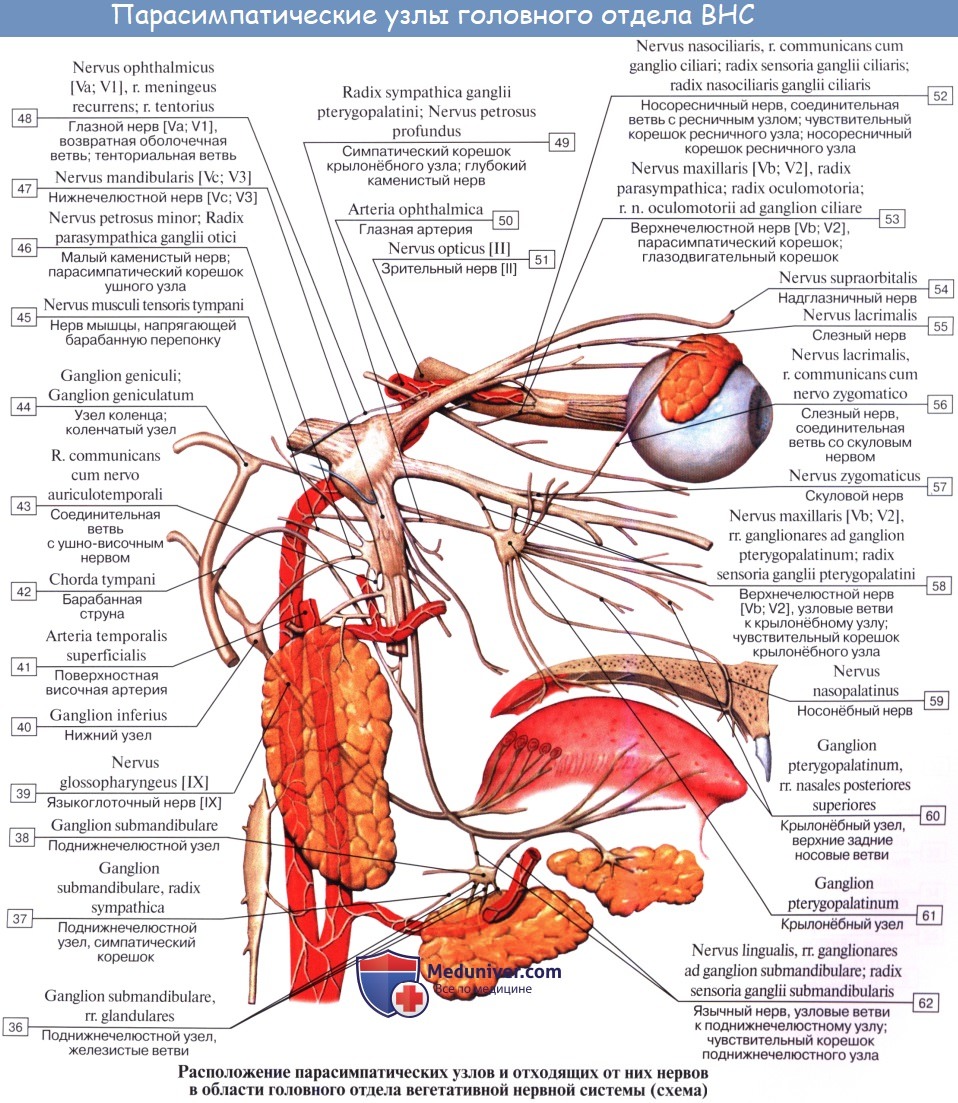

Периферическая часть краниального отдела парасимпатической системы представлена: 1) преганглионарными волокнами, идущими в составе III, VII, IX и X пар черепных нервов (возможно, и в составе I и XI); 2) терминальными узлами, расположенными вблизи органов, а именно: ganglia ciliare, pterygopalatinum, submandibulare, oticum, и З) постганглионарными волокнами; постганглионарные волокна имеют или самостоятельный ход, как, например, nn. ciliares breves, отходящие от ganglion ciliare, или идут в составе каких-либо нервов, как, например, постганглионарные волокна, отходящие от ganglion oticum и идущие в составе n. auriculotemporalis. Некоторые авторы указывают, что парасимпатические волокна выходят также и из других сегментов спинного мозга и идут через передние корешки, направляясь к стенкам туловища и конечностей.

Периферическая часть сакрального отдела парасимпатической системы представлена волокнами, которые в составе передних корешков II —IV крестцовых нервов и далее в составе их передних ветвей, образующих plexus sacralis (анимальное сплетение), входят в малый таз. Здесь они отделяются от сплетения и в виде nn. splanchnici pelvini направляются к plexus hypogastricus inferior, иннервируя вместе с последним тазовые внутренности: прямую кишку с colon sigmoideum, мочевой пузырь, наружные и внутренние половые органы. Раздражение nn. splanchnici pelvini вызывает сокращение прямой кишки и мочевого пузыря (m. detrusor vesicae) с ослаблением их сфинктеров. Волокна симпатического подчревного сплетения задерживают опорожнение этих органов; они же возбуждают сокращение матки, тогда как nn. splanchnici pelvini его тормозят. Nn. splanchnici pelvini содержат в себе еще сосудорасширяющие волокна (nn. erigentes) для corpora cavernosa penis et clitoridis, обусловливающие эрекцию.

Парасимпатические волокна, отходящие от сакрального отдела спинного мозга, идут в тазовые сплетения не только в составе nn. erigentes и nn. splanchnici pelvini, но и в составе nervus pudendus (преганглионарные волокна). Половой нерв является сложным нервом, содержащим в своем составе, кроме анимальных волокон, также и вегетативные (симпатические и парасимпатические), входящие в нижнее подчревное сплетение.

Симпатические волокна, отходящие от узлов крестцового отдела симпатического ствола в качестве постганглионарных, присоединяются к половому нерву в «полости малого таза и проходят через нижнее подчревное сплетение к тазовым органам.

К парасимпатической нервной системе относится также так называемая интрамуральная нервная система.

В стенках ряда полостных органов находятся нервные сплетения, содержащие мелкие узлы (терминальные) с ганглиозными клетками и безмиелиновыми волокнами, — ганглиозно-сетевидная, или интрамуральная, система.

Интрамуральная система особенно выражена в пищеварительном тракте, где она представлена несколькими сплетениями.

1. Мышечно-кишечное сплетение, plexus mysentericus — между продольной и кольцевой мускулатурой пищеварительной трубки.

2. Подслизистое сплетение, plexus submucosus, находящееся в подслизистой основе. Последнее переходит в сплетение желез и ворсинок.

К периферии от названных сплетений располагается диффузная нервная сеть. К сплетениям подходят нервные волокна от симпатической и парасимпатической систем. В интрамуральных сплетениях происходит переключение предузловых волокон парасимпатической системы на послеузловые.

Итрамуральные сплетения, как и экстраорганные сплетения полостей туловища, являются по своему составу смешанными. В последнее время в интрамуральных сплетениях пищеварительного тракта обнаружены и клетки симпатической природы.

Резюме

Центры парасимпатической части вегетативной нервной системы расположены в стволе головного мозга (вегетативные ядра III, VII, IX и X черепных нервов) и в крестцовых сегментах (SII-SIV) спинного мозга, где залегают парасимпатические ядра.

Преганглионарные волокна выносящего (эфферентного) пути парасимпатической части заканчиваются в вегетативных узлах, расположенных возле внутренних органов или в толще этих органов. В этих парасимпатических узлах залегают тела клеток вторых эфферентных парасимпатических нейронов. Аксоны вторых нейронов идут к рабочим внутренним органам, расположенным в области головы, шеи, в грудной и брюшной полостях и в полости таза.

• Черепная часть. Преганглионарный нейрон находится в дорзальном ядре блуждающего нерва в продолговатом мозге. Аксоны (преганглионарные нервные волокна) идут вместе с блуждающим нервом к висцеральным или внутристеночным узлам, где они образуют синапсы с постганглионарным нейроном. Парасимпатические волокна блуждающего нерва иннервируют желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, почки, надпочечники, тонкую и толстую кишку до сигмовидной ободочной кишки.

а) Парасимпатический отдел BHC (черепная часть). Четыре из двенадцати черепных нервов имеют вегетативные (парасимпатические) ядра:

• вегетативное ядро (Эдингера-Вестфаля) глазодвигательного нерва [CN III];

• верхнее слюноотделительное ядро лицевого нерва [CN VII];

• нижнее слюноотделительное ядро языкоглоточного нерва [CN IX];

• дорсальное ядро блуждающего нерва (CN X).

б) Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы (пояснично-крестцовая часть). Эфферентные волокна выходят из переднего крестцового отверстия в вентральных корнях сегментов SII-SIV. Волокна собираются в пучки и формируют тазовые внутренностные нервы, объединяясь с симпатическими волокнами.

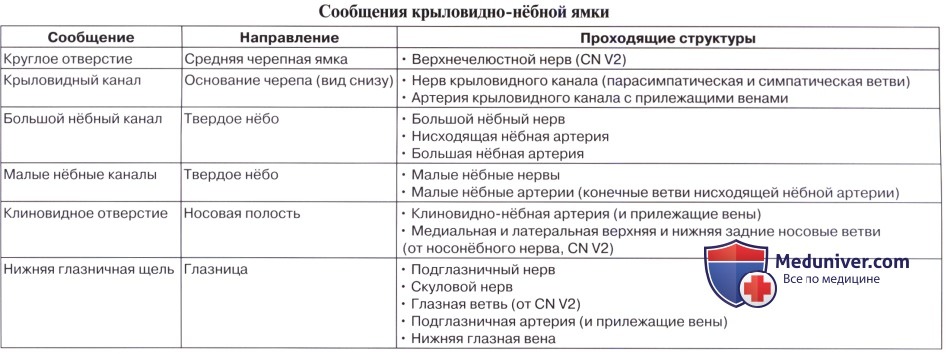

в) Распространение нервов из крыловидно-нёбной ямки. Верхнечелюстной нерв идет из средней черепной ямки через круглое отверстие в крыловидно-нёбную ямку. Близко к верхнечелюстному нерву расположен парасимпатический крылонёбный узел, где предузловые волокна образуют синапсы с клетками узла, которые, в свою очередь, иннервируют слезные, малые носовые и нёбные железы. Крылонёбный узел получает преганглионарные волокна из большего каменистого нерва, который является ветвью лицевого нерва. Симпатические волокна глубокого каменистого нерва, как и чувствительные волокна верхнечелюстного нерва, проходят через этот узел, не образуя синапсов.

Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 27.8.2020

Заболевания вегетативной нервной системы

Вегетативная (автономная) нервная система (ВНС) иннервирует гладкую мускулатуру сосудов и внутренних органов, экзо- и эндокринные железы и отдельные паренхиматозные клетки. ВНС регулирует артериальное давление, кровоток и тканевую перфузию, метаболические процессы, объем и состав внеклеточной жидкости, функцию потовых желез и тонус гладкой мускулатуры внутренних органов. Центральные представительства ВНС в гипоталамусе регулируют прием пищи (чувство голода и насыщения), температуру тела, жажду, циркадные ритмы

Анатомия

ВНС делят анатомически и функционально на два отдела — симпатический и парасимпатический. Преганглионарные нейроны симпатической нервной системы расположены в промежуточных рогах от 8 шейного до 1 поясничного сегментов спинного мозга. Нейроны парасимпатической нервной системы расположены в стволе мозга и крестцовом отделе спинного мозга и покидают ЦНС в составе III, VII, IX и X черепных нервов и 2,3 и 4 крестцовых нервов. Ответная реакция на раздражение симпатической и парасимпатической систем часто бывает диаметрально противоположной, например, на скорость сердечных сокращений и кишечную перистальтику. Эти антагонистические функции отражают высоко координированные взаимодействия в пределах ЦНС.

Медиаторы

Ацетилхолин (АХ) — медиатор преганглионарных нейронов обоих отделов ВНС, а также медиатор постганглионарных парасимпатических нейронов и симпатических нейронов, иннервирующих потовые железы. Норадреналин (НА) — медиатор симпатических постганглионарных нейронов. Мозговой слой надпочечников выделяет в кровоток адреналин (А) под влиянием холинергической регуляции симпатической нервной системы.

Синтез и метаболизм катехоламинов

Катехоламины синтезируются из тирозина 1) гидроксилированного до леводопы, 2) декарбоксилированного до дофамина, 3) гидроксилированного до НА. Гидроксилирование тирозина является этапом биосинтеза, ограничивающим его скорость. Адреналин образуется в результате Nметилирования НА в мозговом слое надпочечников. Основными метаболитами катехоламинов являются Зметокси4гидроксиванилилминдальная кислота (из НА и А) и гомованилиновая кислота (ГВК) из дофамина. Катехоламины депонируются в секреторных пузырьках мозгового слоя надпочечников и окончаниях симпатических нервов и высвобождаются при деполяризации клеток. Выделенный медиатор частично инактивируется за счет обратного проникновения в нервные окончания. Ингибиторы этого процесса (трициклические антидепрессанты) способствуют функции катехоламинов путем усиления уровней нейротрансмиссии в синапсе.

Синтез и метаболизм ацетилхолина

Парасимпатические нейроны и преганглионарные симпатические нейроны синтезируют АХ из холина и ацетата. АХ депонируется в синаптических пузырьках и высвобождается при деполяризации. В основном, метаболизм АХ происходит в синаптической щели, и механизмы обратного поглощения не имеют большого значения.

Рецепторы

Катехоламины воздействуют на два типа рецепторов, а и р. Существует два субтипа — а1 и а2. А1рецептор служит промежуточным звеном в процессе вазоконстрикции (фенилэфрин и метоксамин являются избирательными агонистами; празозин — избирательным антагонистом). A2рецептор — промежуточное звено в процессе пресинаптического торможения высвобождения НА из адренергических нервов, он тормозит высвобождение АХ из холинергических нервов, липолиз в липоцитах, секрецию инсулина и стимулирует аггрегацию тромбоцитов. Специфические агонисты а2рецепторов — клонидин и аметилнорэпинефрин, йохимбин — специфический антагонист, ррецепторы подразделяются на два типа. р,рецептор чувствителен к воздействию и НА, и А и опосредует кардиостимуляцию и липолиз. а2рецептор более чувствителен к А, чем к НА и опосредует расширения сосудов и бронхов. Изопротеренол стимулирует оба типа рецепторов, а пропранолол блокирует оба типа. Избирательные антагонисты Pjрецепторов — метопролол и атенолол. В дальнейшем были выделены несколько подтипов как a1, так и а2рецепторов и у каждого была обнаружена типичная семикомпонентная трансмембранная структура. АХ воздействует на холиномиметические (нейромышечные и ганглионарные) и мускариновые рецепторы, каждый из которых имеет несколько молекулярных подтипов. Фармакологическое применение агонистов и антагонистов катехоламинов сведено в табл. 1751.

Поражения ВНС (табл. 1752)

Гипоталамические нарушения. Расстройства терморегуляции, питания (anorexia nervosa, ожирение), циркадного ритма и половой функции могут возникать в результате заболеваний, поражающих гипоталамус (врожденных или наследственных, опухолей, травмы, субарахноидального кровоизлияния). У детей такие состояния включают синдром Прадера-Вилли (ожирение, гипогонадизм, мышечная гипотония, нерезкая умственная отсталость), синдром Клейне-Левина (сонливость гиперсексуальность и булимия у подростков) и краниофарингиому. У взрослых травмы, аневризмы с субарахноидальным кровоизлиянием (аневризма передней соединительной артерии), глиомы гипоталамуса могут вызвать центральные расстройства ВНС.

Таблица 1751 Препараты, наиболее часто используемые в лечении заболеваний ВНС

| Препарат | Показания | Дозы и схема лечения |

|---|---|---|

| Андренергиеские агонисты | ||

| Адреналин | Анафилаксия | 100–500 мкг подкожно или внутримышечно (0,1–0,5 мл раствора 1:1000 на растворе хлорида Na), 25–50 мкг внутривенно медленно каждые 5–15 мин |

| Норадреналин | Шок, гипотензия | 2–4 мкг/мин НА внутривенно в разведенном виде |

| Изопротеренол | Кардиогенный шок, брадиаритмии, АВ-блокада Астма | 0,5–5,0 мкг/мин внутривенно, в развернутом виде Ингаляция |

| Тербуталин | Астма | 2,5–5,0 мг внутрь 3 раза/сут, 0,25–0,5 мг подкожно, ингаляции каждые 4–5 ч |

| Албутерол | Астма | 2,04,0 мг per os 34 раза/сут, ингаляции каждые 4–6 ч |

| Дофаминергические агонисты | ||

| Допамин | Шок | 25 мкг/кг/мин внутривенно (дофаминергический диапазон) 5–10 мкг/кг/мин внутривенно (дофаминергический и р-диапазон) 10–20 мкг/кг/мин внутривенно (р-диапазон) 20–50 мкг/кг/мин внутривенно (адиапазон) |

| Бромокриптин | Аменорея-галакторея Акромегалия Болезнь Паркинсона | 2,5 мг внутрь 2–3 раза/сут 5–15 мг per os 3–4 раза/сут 15–75 мг ежедневно |

| Центральные симпатические ингибиторы | ||

| Клонидин | Гипертензия | 0,1–0,6 мг внутрь 2 раза/сут |

| Препараты, блокирующие адренергические нейроны | ||

| Гуанетидин | Гипертензия | 10–100 мг per os ежедневно |

| Бетаблокаторы | ||

| Пропанолол | Гипертензия Стенокардия Инфаркт миокарда Аритмии Гипертрофическая кардиомиопатия Феохромоцитома Эссенциальный тремор Мигрень Тиреотоксикоз | 40–160 мг внутрь 2 раза/сут (или больше) |

| Метопролол | Гипертензия Инфаркт миокарда | 50–200 мг per os 2 раза в день, 100 мг per os 2 раза в день |

| Надолол | Гипертензия Стенокардия | 80–320 мг per os 4 раза в день, 80–240 мг per os ежедневно |

| Тимолол | Гипертензия Инфаркт миокарда | 10–30 мг per os 2 раза в день, 10 мг per os 2 раза в день |

| Атенолол | Гипертензия | 50–100 мг per os ежедневно |

| Альфаблокаторы | ||

| Феноксибензадин | Феохромоцитома | 10–60 мг per os 2 раза/сут, подбирать дозу по мере необходимости |

| Фентоламин | Феохромоцитома | 5 мг внутривенно (после пробной дозы 0,5 мг) |

| Празозин | Гипертензия Хроническая сердечная недостаточность | 1–5 мг per os 2–3 раза/сут, 2–7 мг per os 4 раза/сут |

| Ганглиоблокаторы | ||

| Триметафан | Гипертонический криз (расслаивающая аневризма аорты) | 1–3 мг/мин внутривенно |

| Холинергические агонисты | ||

| Бетанекол | Задержка мочи (необструктивная) 10–100 мг per os 3–4 раза/сут, 5 мг подкожно | |

| Антихолинэстеразные препараты | ||

| физостигмин | Центральная холинергическая блокада | 1–2 мг внутривенно (медленно) |

| Пиридостигмина бромид | Myasthenia gravis | 60–120 мг 2–3 раза/сут |

| Холинергичские блокаторы | ||

| Атропин | Брадикардия и гипотензия | 0,4–1,0 мг внутривенно каждые 12 ч |

Постуральная гипотензия

Первичные нарушения, вызывающие постуральную гипотензию, воздействуют либо на уровне ЦНС, либо на уровне периферической нервной системы. Синдром Шая-Дрейджера возникает в результате дегенеративного процесса в ЦНС (мультисистемное заболевание), включающего утрату нейронов в базальных ганглиях, стволе мозга и интермедиолатеральном клеточном тяже спинного мозга. Постуральная гипотензия иногда развивается при фиксированной частоте сердечных сокращений и признаках дисфункции ЦНС (тремор, паркинсонизм и мозжечковая атаксия). На поздних стадиях заболевания часто встречается недержание мочи. Лечение включает умеренное увеличение объема потребляемой жидкости и назначение флудрокортизона 0,05–0,1 мг ежедневно. Периферическая Дегенерация нейронов ВНС также может вести к постуральной гипотензии. Постуральная гипотензия может возникать как острое состояние при синдроме Гийена-Барре, при дегенерации постганглионарных вегетативных нейронов (неизвестной этиологии) или как хроническое состояние при невропатии с преимущественным поражением тонких волокон (сахарный диабет, амилоидная невропатия). Опухоли мозгового слоя надпочечников (феохромоцитомы) приводят к приступообразной гипертензии и тахикардии.

Прочие заболевания ВНС

Часто встречаются нарушения функции мочевого пузыря. Они могут быть вызваны поражением спинного мозга выше крестцовых сегментов; при этом состоянии мочевой пузырь может опорожняться рефлекторно, но утрачен произвольный контроль мочеиспускания. Поражения, разрушающие спинной мозг ниже уровня Т12 (менингомиелоцеле, некротическая миелопатия), ведут к тому, что мочевой пузырь становится атоничным, рефлекторнонечувствительным, неспособным к опорожнению. Нарушения моторной иннервации (крестцовые нейроны, нервные корешки или периферические нервы) в форме поражений периферических мотонейронов сопровождаются затрудненным мочеиспусканием при нормальном восприятии наполненности мочевого пузыря. Чувствительная денервация ведет к потере ощущения наполненности мочевого пузыря и его атонии (сахарный диабет, сухотка спинного мозга).

Таблица 1752 Классификация расстройств ВНС

Генерализованные расстройства ВНС

Сегментарные расстройства ВНС

Очаговые расстройства ВНС

Источник: Справочник Харрисона по внутренним болезням

Гастроинтестинальные проявления у лиц с дисплазией соединительной ткани, ассоциированные с синдромом вегетативной дисфункции

Вегетативная дистония — состояние, определяемое нарушением вегетативной регуляции сердца, сосудов, внутренних органов, желез внутренней секреции, связанное с отклонениями в структуре и функции центральной и периферической нервных систем [1].

Вегетативная дистония — состояние, определяемое нарушением вегетативной регуляции сердца, сосудов, внутренних органов, желез внутренней секреции, связанное с отклонениями в структуре и функции центральной и периферической нервных систем [1]. Термин «vegetativus» означает «оживляю, возбуждаю, расту», соответствует физиологическому значению вегетативной нервной системы в регуляции функции всех органов и систем.

Среди пациентов имеются лица как с преобладанием тонуса парасимпатического, так и с преобладанием тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, однако большинство исследователей считают именно симпатикотонию «облигатным» признаком ДСТ [3, 9]. Детально изучены кардиальные проявления вегетативной дистонии на фоне ДСТ, коррелирующие с количеством фенотипических признаков «слабости» соединительной ткани, выраженностью морфологических изменений соединительнотканной недостаточности и определенными клиническими симптомами. Повышенная симпатическая активность ассоциирована с наличием мигрени, артериальной гипертензии, болях в левой половине грудной клетки, пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, парасимпатическая — с синкопальными состояниями, экстрасистолией [3, 9].

Доказана высокая частота психопатологических расстройств у лиц с вегетативной дистонией в анамнезе. По мнению многих авторов, именно психопатологические расстройства у лиц с вегетативной дистонией являются первичными. Косвенно в пользу данной теории свидетельствует эффект от лечения бета-блокаторами, применение которых позволяет ликвидировать объективные признаки гиперсимпатикотонии (например, удается снизить частоту сердечных сокращений), но другие проявления вегетативной дистонии сохраняются. Напротив, лечение противотревожными препаратами приводит не только к коррекции психопатологических расстройств, значительному улучшению самочувствия пациентов, но и к исчезновению проявлений гиперсимпатикотонии (снижается частота сердечных сокращений, нормализуется уровень артериального давления, уменьшается количество или исчезают суправентрикулярные экстрасистолы, пароксизмы наджелудочковой тахикардии) [9].

Гастроэнтерологические проявления вегетативной дисфункции при ДСТ изучены не так полно, как кардиологические, психические и другие.

На сегодняшний день доказана высокая частота разнообразных моторно-тонических расстройств органов пищеварения на фоне вегетативной дистонии. Преобладание активности парасимпатического отдела сопровождается гипермоторными и гиперкинетическими, симпатического — гипотоническими, гипокинетическими нарушениями [6].

Расстройства вегетативной нервной системы представлены также разнообразными метаболическими, секреторными, гемодинамическими нарушениями [4, 5, 8]. Усиление кислотообразования и протеолитической активности желудочного сока, снижение гликопротеидов желудочной слизи имеет место при ваготонии. У лиц с поверхностными и очаговыми атрофическими изменениями слизистой оболочки желудка, кишечника преобладает ваготония и недостаточное вегетативное обеспечение деятельности.

Преобладание тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы сопровождается недостаточностью функции сфинктерного аппарата, с развитием разнообразных рефлюксов [7].

При оценке исходного вегетативного тонуса у пациентов с симптомами функциональной диспепсии на фоне ДСТ (в исследование включено 46 пациентов с ДСТ, 14 мужчин и 29 женщин, средний возраст 23,0 ± 1,68 года, группа контроля — 30 пациентов без ДСТ, сопоставимые по полу и возрасту) нарушения вегетативного тонуса зарегистрированы у 65% пациентов с ДСТ и у 63% обследованных из группы контроля (р > 0,05) (табл. 1).

На фоне ДСТ чаще регистрировалась симпатикотония, в группе контроля — активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. При проведении клиноортостатической пробы у лиц с ваготонией и симпатикотонией в 82% случаев зарегистрированы явления десинхроноза. У всех исследуемых отмечалось значительное увеличение мощности низкочастотных волн (VLF) и их доминирование в общем спектре кардиоинтервалографии. Таким образом, результаты анализов вариативности ритма у молодых больных с ДСТ свидетельствуют о напряжении функционального резерва системы регуляции со стороны вегетативной нервной системы и могут рассматриваться в качестве предикторов напряжения адаптационных возможностей организма.

В настоящее время доказана роль вегетативной нервной системы в возникновении гастродуоденальных эрозий и язв. Механизмы ульцерогенеза при вегетативной дисфункции различны: активация парасимпатической нервной системы сопровождается гиперсекрецией соляной кислоты и пепсина, повышение активности симпатической нервной системы — выбросом в кровь катехоламинов, с последующим спазмом сосудов и нарушением трофики тканей [4, 5].

В проспективном когортном исследовании нами проведена оценка основных характеристик язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у пациентов с ДСТ (n = 62) по сравнению с пациентами без ДСТ (n = 32). Выявлено, что у пациентов с ДСТ как в дебюте, так и при обострении заболевания в 80% случаев отсутствовала типичная клиническая симптоматика язвенной болезни, доминировали симптомы диспепсии и внеабдоминальные проявления заболевания (снижение аппетита, похудание) (табл. 2).

У всех пациентов в период обострения наблюдались разнообразные проявления вегетативной дисфункции: астенический синдром, кардиалгии, аритмии, головные боли, головокружения, чувство нехватки воздуха, в 2/3 случаев отмечена полисимптомность проявлений, выраженность которых доминировала в клинической картине болезни (табл. 3).

Приведенные данные свидетельствуют о значимости и генерализованном характере нарушений вегетативой регуляции у пациентов с кислотозависимыми заболеваниями на фоне ДСТ. Нарушения вегетативного статуса оказывают существенное влияние на характер течения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у пациентов с ДСТ. Обострение патологического процесса, по-видимому, способствует развертыванию, усложнению соматогенных вегетативных расстройств.

Лечение вегетативной дисфункции

Немедикаментозная терапия включает [1, 2]:

Терапию следует начинать с нормализации режима дня: очень важно, чтобы ночной сон составлял не менее 8-10 ч, обязательно пребывание на свежем воздухе. Необходимо устранить гиподинамию, ограничить просмотр телевизионных передач до 1 ч в день, работу за компьютером. Целесообразно чередовать физические и умственные нагрузки.

Физические нагрузки. Физические нагрузки, водные процедуры рекомендуются на этапе снятия клинической симптоматики сначала на фоне поддерживающей медикаментозной терапии, а впоследствии и без нее.

Физические нагрузки, независимо от исходного вегетативного тонуса (ваго- или симпатикотония), рекомендуются не менее 40 мин в день в зоне интенсивности пульса, не превышающей 120 ударов в минуту, — пешие прогулки, беговая дорожка, велотренажер и т. д., в среднеинтенсивном режиме. Постепенно интенсивность можно наращивать, но не превышая зону пульса 140-150. На этапе декомпенсации физическая нагрузка не рекомендуется, т. к. это часто приводит к синкопальным срывам. Пациентам, ведущим активный образ жизни и отказывающимся от прерывания физической нагрузки, на этапе лечения рекомендуется смена привычных занятий в сторону седативно-расслабляющих (пилатес, йога) либо лечебная физкультура под контролем специалиста. Благоприятное влияние на пациентов оказывают плавание, катание на лыжах, коньках, дозированная ходьба, игра в настольный теннис, бадминтон. Не рекомендуются занятия групповыми видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол), а также боксом, борьбой, кикбоксингом. Если отмечаются выраженные проявления вегетативной дисфункции, особенно протекающие с вегетативными кризами, определяется фаза декомпенсации, то занятия спортом не рекомендуются. В то же время недопустима и гиподинамия, которая способствует усилению вегетативных расстройств.

Питание. Необходимо полноценное питание с достаточным количеством минеральных веществ и витаминов. При симпатикотонии показаны продукты, содержащие калий, магний, витамины А и Е, полиненасыщенные жирные кислоты (сухофрукты, печеный картофель, морковь, бананы, кабачки, зелень, растительное масло и др.), ограничиваются продукты с повышенным содержанием натрия (соленья, маринады, сыры, колбасы и т. д.), а также возбуждающие напитки (крепкий чай, кофе), шоколад. При ваготонии рекомендуется увеличение кратности приема пищи из-за высокого риска развития гипогликемии, показаны продукты, содержащие натрий, кальций (творог, кефир, гречневая каша и т. д.), ограничиваются продукты, усиливающие секрецию пищеварительных желез, а также продукты, вызывающие метеоризм (острые блюда, лук, чеснок, маринады, чипсы, ржаной хлеб, бобовые и др.). Ограничивается потребление жирной пищи. У пациентов, страдающих избыточным весом, хороший эффект достигается на фоне снижения веса пациента. На этапе лечения рекомендуется полный отказ от алкоголя, при стабилизации состояния — ограничение приема, эквивалентное 20 г этанола.

Водные процедуры. Рекомендуются следующие водные процедуры: плавание, циркулярный душ, сауна. Водные процедуры также назначаются на этапе стабилизации соматического состояния.

Бальнеотерапия должна проводиться в зависимости от особенностей вегетативных нарушений. Пациентам с повышенной симпатической активностью показаны ванны с добавлением седативных трав, кислородные. Веерный, циркулярный, пылевой и дождевой душ при ваготонии, солевые, хвойные, нарзанные, родоновые ванны, обливания, растирания холодной водой, жемчужные ванны, применяются циркулярный, игольчатый, струевой, контрастный душ, подводный душ-массаж. Начинать необходимо с процедур малой интенсивности, постепенно увеличивая время пребывания при высокой и низких температурах.

Массаж. Физиотерапевтическое лечение. Выбор методик проводится с учетом направленности исходного вегетативного тонуса и отсутствия противопоказаний (нарушения ритма сердца и т. д.).

Рефлексотерапия применяется как самостоятельно, так и в комплексной терапии.

Цель — нормализация тонуса вегетативной нервной системы. Проводится строго индивидуально с учетом следующих факторов:

Рефлексотерапия повышает уровень метэнкефалинов, которые высвобождаются из надпочечников, что способствует накоплению местных обезболивающих веществ в центральной нервной системе.

Психотерапия достаточно эффективна у пациентов этой группы. Могут быть рекомендованы суггестивные методы воздействия (аутотренинг, гипноз), когнитивно-поведенческая, рациональная психотерапия, арт-терапия.

Психофармакологическая терапия пациентов с вегетативными нарушениями.

Курсы медикаментозного лечения вегетативных расстройств, независимо от превалирующей формы симпатикотонии или ваготонии, обосновано начинать с препаратов, влияющих на метаболические процессы, повышающие активность стресс-лимитирующих систем, оказывающих ГАМК-миметическое и нейротрофическое действие, способствующих восстановлению процессов нейрональной пластичности и не вызывающих седативного, миорелаксантного, холинолитического действия (Тенотен), в сочетании с ноотропными и витаминными препаратами, однако в зависимости от типа вегетативных нарушений. Так, при симпатикотонии возможно использование препаратов Пантогам, Фенибут, Глицин, Кортексин и витаминов А и Е, при ваготонии обосновано использование ноотропных препаратов пирацетамных групп (Пирацетам, Ноотропил, Луцетам, Фенотропил) в комбинации с витаминами группы В.

В дополнение к базовой терапии возможно назначение седативных растительных средств, предпочтительно в форме настоев или отваров. Так, при симпатикотонии возможно назначение в течение дня настоев валерианы, пустырника, пиона, обладающих успокаивающим и спазмолитическим действием. А при ваготонии назначение предпочтительно в первой половине дня, настоек женьшеня, элеутерококка, экстракта радиолы, обладающих мягким тонизирующим действием.

При отсутствии положительного эффекта в течение 2-4 недель терапии необходим переход на этап специализированного психофармакологического лечения, которое должен назначать врач-психиатр.

На начальных этапах независимо от формы вегетативных нарушений обосновано назначение небензодиазепиновых транквилизаторов (Адаптол, Афабазол) в рекомендуемых возрастных дозировках как препаратов, обладающих мягким противотревожным в сочетании с вегетостабилизирующем, ноотропным и стресс-протекторным действием. Отсутствие положительной клинической динамики в течение двух недель предполагает назначение комплексной терапии с использованием бензодиазепиновых транквилизаторов, оказывающим антиксиолитическое, стресс-протекторное, снотворное, седативное, противосудорожное, миорелаксантное и антидепрессивное действие. Нейрохимический механизм действия связан с взаимодействием с ГАМК-рецепторами постсинаптических мембран ГАМГергических нейронов головного мозга, что потенцирует тормозные эффекты гамма-аминомаслянной кислоты.

Антидепрессанты предпочтительны из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) в связи с избирательным влиянием на обратный захват серотонина при минимальном действии на этот процесс норадренолина, а также на гистаминовые, дофаминовые и мускариновые рецепторы. Отличительной особенностью СИОЗС является сочетание в их психотропном действии свойств, присущих как большим, так и малым антидепрессантам с седативно-анксиолитическим и стимулирующим эффектами, что позволяет им оказывать особое, своего рода «сбалансированное», действие. Нейролептики предпочтительны из производных фенотиазина (Сонапакс, Этаперазин), тиоксантана (хлорпротиксен), замещенных бензамидов (сульпирид); транквилизаторы — производных бензодиазепина (Фенозепам, Седуксен, Мезапам) или различных химических групп (Грандаксин, Атаракс).

При симпатикотинии возможно сочетание малых доз нейролептиков (Сонапакс, Этаперазин) в сочетании с транквилизаторами (Фенозепам, Седуксен, Атаракс) и антидепрессантов сбалансированного и седативного действия (пипофезин, пароксетин, флувоксамин, циталопрам, тианептин).

При ваготонии рекомендуются нейролептики без седативного действия (сульпирид, хлорпротиксен), стимулирующих или сбалансированных транквилизаторов (Грандаксин, Мезапам) и антидепрессантов (циталопрам, сертралин, флуоксетин).

Выбор антидепрессанта, кроме формы вегетативных нарушений, должен определяться синдромами дефицита моноаминов, определяемых клинической картиной. Сидром дефицита дофамина определяется сочетанием ангедонии, апатии, эмоциональной отгороженности и нарушением плавности и содержательности мышления. Синдром дефицита серотонина — сниженным настроением, тревогой, различными болями и нарушением пищевого поведения. Синдром дефицита норадреналина — утомляемостью, моторной заторможенностью, трудностью концентрации внимания, соматическими болями. При сочетании дефицита норадреналина, серотонина и дофамина необходимо назначение имипрамина, венлафаксина, пирлиндола; при дефиците серотонина и дофамина — дулоксетин (Симбалта), милнаципран (Иксел), агомелатин (Вальдоксан); при дефиците норадреналина и дофамина — Вальдоксан; при дефиците серотонина — флуоксетин (Прозак), пароксетин (Паксил), сертралин, эсциталопрам; при дефиците норадреналина — мапротилин (Людиомил), миансерин (Леривон); при дефиците дофамина — тианептин (Коаксил).

Литература

.gif)