Что такое паренхиматозные органы

Паренхиматозные vs трубчатые органы

Время чтения 4 минуты

Все внутренние органы по строению можно разделить на паренхиматозные и трубчатые.

Паренхиматозные (компактные) органы – обычно крупные, округло-овальной или уплощенной формы. Состоят из стромы и паренхимы.

Примеры паренхиматозных органов: легкие, почки, печень, поджелудочная железа и др.

Строма образована соединительной тканью.

Трубчатые (полые) органы — имеют просвет, состоят из трубок различного диаметра. Через эти трубки проходит определенное содержимое (воздух, пища).

Примеры трубчатых органов: пищевод, бронхи, мочеточники и др.

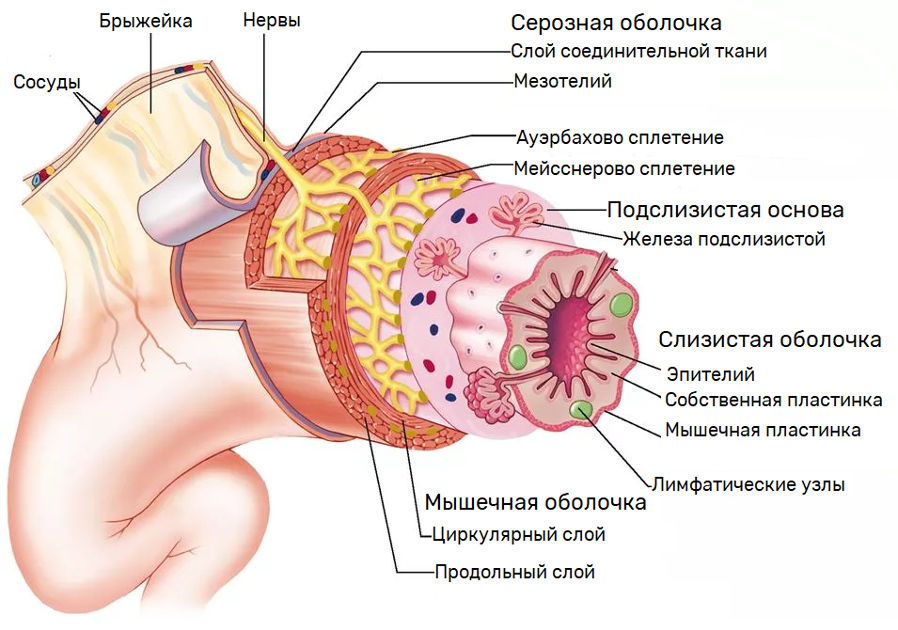

Все полые органы имеют общий план строения и состоят из нескольких оболочек (рассматривая, изнутри кнаружи).

·Слизистая оболочка, tunica mucosa

·Подслизистая основа, tela submucosa

·Мышечная оболочка, tunica muscularis

·Адвентиция, adventicia или серозная оболочка, tunica serosa

Слизистая оболочка, tunica mucosa

Является внутренней оболочкой трубчатых органов.

Состоит из эпителия, собственной и мышечной пластинок (рассматривая, изнутри кнаружи).

Эпителий, epithelium выстилает просвет органов. Может быть одно- или многослойным.

Эпителиальные клетки лежат на базальной мембране.

Собственная пластинка слизистой оболочки, lamina propria mucosae состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани и содержит много сосудов и нервов, образующих сплетения, а также слизистые железы.

Мышечная пластинка, lamina muscularis mucosae состоит из гладкомышечных клеток. Сокращение гладкомышечных клеток способствует образованию складок слизистой оболочки.

Подслизистая основа, tela submucosa

Расположена кнаружи от слизистой оболочки. Схожа по строению с собственной пластинкой слизистой оболочки.

Нервное сплетение подслизистой основы желудочно-кишечного тракта называют мейсснеровым.

В органах с неразвитой подслизистой основой складки почти не образуются.

Мышечная оболочка, tunica muscularis

Состоит из гладкомышечных клеток, образующих, как правило, два слоя: внутренний-циркулярный(круговой) и наружный-продольный.

Между этими слоями находятся сосуды и нервы, образующие сплетения. Межмышечное нервное сплетение желудочно-кишечного тракта называется ауэрбаховым.

При сокращении продольных мышц просвет органа увеличивается, при сокращении циркулярных мышц- уменьшается. Циркулярный слой может формировать сфинктеры (сжиматели).

Некоторые органы (сердце, желудок) имеют три слоя мышц.

Адвентиция, adventicia или серозная оболочка, tunica serosa

Является наружной оболочкой трубчатых органов. Прикрепляет их к другим органам или к стенкам туловища. Содержит сосуды и нервы.

Адвенцития состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани.

Серозная оболочка образована тонкой плотной пластинкой соединительной ткани и покрыта мезотелием (однослойный плоский эпителий). Оболочка продуцирует серозную жидкость, и поэтому скользская.

Понравилась статья? Поделись ей в социальных сетях!

Статьи других преподавателей

Адсорбирующие средства

Время чтения 3 минуты

Миорелаксанты

Время чтения 3 минуты

Опиоидные анальгетики

Время чтения 2 минуты

Пребиотики

Время чтения 3 минуты

Психостимуляторы

Время чтения 2 минуты

Проект, где студенты медицинских университетов могут перенять опыт старших товарищей и иметь доступ к качественной информации.

Хронический панкреатит

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Воспаление поджелудочной железы (ПЖ, от лат. pancreas) называется панкреатитом. Процесс может носить как острый, так и хронический характер. Хронический панкреатит (ХП) протекает с постоянным прогрессированием, характеризуется выраженным болевым синдромом, нарушением процесса пищеварения.

Трудность диагностики хронического панкреатита обусловлена частым сочетанием поражения ПЖ и других пищеварительных органов. Многие больные с хроническим панкреатитом расцениваются как лица, страдающие хронической алкогольной интоксикацией, желчнокаменной болезнью, гастродуоденитом, дуоденостазом и т. п. Появление классической «диагностической триады» симптомов: кальцификации железы, стеатореи (жир в кале) и сахарного диабета характерно для запущенных стадий заболевания и поэтому мало помогает в решении задач его раннего выявления.

Статистические исследования в последние десятилетия свидетельствуют о явном увеличении числа больных хроническим панкреатитом во всех странах мира. Заболевание чаще всего выявляется у людей в возрасте от 40 до 60 лет. В странах Западной Европы заболеваемость хроническим панкреатитом составляет от 2 до 10 больных на 100 тыс. населения ежегодно. В России авторы показывают большой разброс статистических данных: от 27,4 до 50 человек на 100000. Важно, что повсюду в мире наблюдается рост заболеваемости острым и хроническим панкреатитом, при этом возраст впервые заболевших снизился с 50 лет до 39, а количество заболевших женщин увеличилось на 30%. До 15-20% больных погибают при остром панкреатите или в период обострения хронического панкреатита. В США показатель смертности вырос в 2 раза по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия.

Причины развития хронического панкреатита

В зависимости от причин выделяют панкреатит первичный и вторичный.

При некоторых патологических условиях активация ферментов происходит в тканях самой поджелудочной железы. Начинается её «самопереваривание», в результате чего появляются участки некроза и кровоизлияния. Возникает воспаление и отек тканей железы. Продукты распада тканей и ферменты поступают в кровь, отравляя организм. Интоксикация сказывается на всех системах: сердечно-сосудистой, нервной, выделительной, печени. Появляется отек тонкого кишечника, брызжейки и пр.

Начало первичного панкреатита обычно связано с процессами в самой ПЖ, например, после травмы, при злоупотреблении алкоголем, нарушении кровоснабжения железы, при некоторых вирусных заболеваниях, при сужении главного панкреатического протока, затрудняющего отток ферментов, которые экскретирует железа. Считается также, что первичный панкреатит может развиться при хроническом недостатке белкового питания.

При таких заболеваниях как желчнокаменная, язвенная, дивертикулярная болезни ПЖ страдает вторично. При этом нарушается совместная слаженная работа по переработке пищи. Отек большого дуоденального сосочка, дискинезия 12-перстной кишки и дуоденостаз, камни в желчных протоках или воспаление в них способствуют попаданию желчи, бактерий, эмульгированного жира в проток поджелудочной железы, или формируют механическое препятствие для оттока панкреатического сока, что приводит к увеличению давления и разрушению стенок протоков ПЖ. Оба фактора создают условия для преждевременной активации ферментов в её тканях, развитию воспаления, некроза, кровоизлияний.

Хронический панкреатит принято считать полиэтиологическим заболеванием.

Основными этиологическими факторами являются:

К факторам, способствующим поражению ПЖ можно отнести и несбалансированное питание.

Очень редко встречается наследственный (семейный) хронический панкреатит. Первые признаки его появляются у детей в возрасте 10-12 лет. Признаками врожденного хронического панкреатита, кроме семейного анамнеза, являются:

Отмечено более частое сочетание хронического панкреатита с группой крови 0 (I).

Иногда воспалительный процесс переходит с желчного пузыря и печеночных протоков непосредственно на ПЖ через венозные и лимфатические сосуды.

При заболеваниях, протекающих с нарушением функции печени (цирроз или хронический гепатит), выделяется желчь, содержащая большое количество свободных радикалов и перекисных соединений, которые, попадая в протоки ПЖ, сами по себе способны вызвать воспалительную реакцию, но также стимулируют ферменты поджелудочной железы, способствуя её «самоперевариванию».

Кроме того, причиной развития вторичного панкреатита могут быть болезни 12-перстной кишки, такие как дуоденит, её дивертикулы и язвенная деформация. При этих заболеваниях в результате воспаления или деформации в 12-перстной кишке происходит повышение давления, нарушается функция сфинктерного аппарата большого сосочка, что усугубляется в случае, если ранее была выполнена папиллотомия. В таких условиях дуоденальное содержимое забрасывается в протоки pancreas и желчные пути, активируются панкреатические ферменты внутри ткани железы, начинается процесс разрушения тканей.

Развитие хронического панкреатита может быть прямым следствием прободения (пенетрации) гастродуоденальной язвы в поджелудочной железе.

Повреждающее действие на ПЖ может оказывать ряд лекарственных средств:

Панкреатит развивается также при передозировке препаратов, содержащих кальций, витамин D. Использование химиотерапевтических препаратов, метронидазола, нитрофуранов в ряде случаев приводит к развитию хронического панкреатита.

Нарушение артериального кровоснабжения создает условия для формирования некоторых форм ХП. Если он развивается у молодого человека в возрасте от 19 до 20 лет и причину не удается установить, то такой вариант заболевания называют идиопатическим.

Патогенез заболевания

Воспалительные явления в ПЖ постепенно приводят к дегенеративным изменениям ее структуры, склерозу тканей и облитерации протоковой системы. Этот процесс обычно протекает волнообразно. Обострение сменяется ремиссией, вместо железистой ткани, которая вырабатывает ферменты, появляется соединительная. Постепенно ферментов становится недостаточно, в первую очередь снижается, экзокринная функция ПЖ (выработка ферментов пищеварения), а затем эндокринная функция (снижение выработки инсулина).

Симптомы панкреатической ферментативной недостаточности появляются при поражении нормальной ткани ПЖ на 90%.

Триада симптомов хронического панкреатита

Нарушение обработки и всасывания пищевых веществ при хроническом панкреатите приводит к плохому усвоению белков, жиров и витаминов. В результате могут развиться истощение, астения, нарушения метаболизма костной ткани, свертывающей системы крови.

В зависимости от тех изменений, которые происходят в ткани ПЖ, выделяют несколько патоморфологических вариантов хронического панкреатита:

Клинические проявления хронического панкреатита

Проявления хронического панкреатита зависят от его формы, стадии, длительности развития, возникших осложнений, сопутствующих заболеваний.

Ведущим клиническим симптомом является болевой синдром. Возникает он из-за развития повышения давления в протоках ПЖ, или по причине развития панкреатит-ассоциированного неврита. Механизмы возникновения боли описаны выше, однако стоит отметить, что распространение боли связано с вовлечением в воспалительный процесс нервных сплетений, которые расположены между дольками железы, а также давлением на них увеличившейся воспаленной железой или псевдокистами.

Значительно позднее нарушается пищеварение: появляются различные диспептические расстройства, стеаторея, панкреатогенная диарея, недостаточность кишечного всасывания, синдром мальабсорбции, который возникает в связи с недостаточной выработкой ферментов в ПЖ. Человек теряет вес, слабеет, появляются кальцинаты в поджелудочной железе. Вырабатывается мало инсулина, что приводит к вторично присоединившемуся сахарному диабету.

Синдром диспепсии у больных, страдающих хроническим панкреатитом, включает две основные группы признаков.

Одна из них связана с дискинезией нисходящего отдела 12-перстной кишки, которая протекает по типу дуоденостаза. Для этого вида дискинезий особенно характерны рефлюксные явления: тошнота, отрыжка, изжога. Рвота, как правило, наблюдается в период обострения.

Вторая группа признаков связана с внешнесекреторной недостаточностью железы. Неполноценная секреция ферментов и бикарбонатов приводит к нарушению внутриполостного гидролиза в тонкой кишке, что клинически проявляется поносом. Стул становится многократным (2-6 раз в сутки и более), каловые массы неоформленные, глинистой окраски, с неприятным запахом, содержат кусочки непереваренной пищи. В случае применения диеты и ферментных препаратов понос нередко сменяется запором.

Клинические проявления нарушений внутрисекреторной функции поджелудочной железы относятся к числу относительно поздних симптомов хронического панкреатита. Статистика показывает, что нарушение толерантности к глюкозе возникает примерно в 50% случаев, а явный сахарный диабет наблюдается у 30% таких больных. Как и внешнесекреторные нарушения, развитие сахарного диабета появляется у больных со значительными повреждениями структуры ПЖ.

В поздней стадии хронического панкреатита боль уменьшается, и спустя много лет может даже исчезнуть, но при этом нарастают симптомы, обусловленные внешнесекреторной недостаточностью.

Осложнения хронического панкреатита

Это кровотечения из желудка и кишечника, так как часто панкреатит приводит к эрозиям и язвам в слизистой этих органов. Желтуха наблюдается у 8% больных. Причиной её является сдавление дистального отдела холедоха. Часто формируются камни в протоках, возникает стенозирующий папиллит, также токсический гепатит. Возможно развитие портальной гипертензии и асцит, так как в ряде случаев сдавливается и тромбируется воротная и селезеночные вены. Если хронический панкреатит существует длительно, есть риск развития карциномы ПЖ.

Диагностика хронического панкреатита

Полагаться в диагностике на обычные клинические лабораторные исследования не приходится. В фазу обострения болезни может быть умеренно повышено количество лейкоцитов в периферической крови, а также СОЭ, уменьшен уровень альбуминов и несколько увеличен уровень гамма-глобулинов. Однако это не специфично.

Необходимы комплексные инструментальные и лабораторные исследования. В ходе обследования выделяют три этапа:

1. Определение признаков заболевания именно ПЖ, а не других органов.

2. Исключение других заболеваний ПЖ, например, злокачественных.

3. Поиск причин, которые привели к панкреатиту.

Лабораторные развернутые исследования:

Изучение экзокринной функции ПЖ

Есть прямые и непрямые методы. Для первого необходимо выполнить канюляцию главного протока ПЖ, чтобы получить сок железы. Однако его применение ограничено во врачебной практике, так как имеет много осложнений.

Непрямые в этом плане предпочтительней. Это:

Повышение уровня амилазы в крови и моче свидетельствует о наличии воспалительных явлений в поджелудочной железе. Увеличение уровня амилазы в моче более значимо, потому что в крови больше содержится слюнной амилазы, а в моче больше панкреатической амилазы, имеющей размеры молекул меньше, чем слюнной.

Высокой специфичностью и чувствительностью обладает метод определения панкреатической эластазы в кале. При хроническом панкреатите уровень этого фермента снижается до 150 мкг/г, чего не наблюдается при других болезнях.

Применяют радиоиммунологическое исследование инсулина, С-пептида, глюкагона.

Инструментальные методы диагностики

Фиброгастродуоденоскопия

Эндосонография

Современное исследование, сочетающее в себе возможности эндоскопии и ультразвуковой диагностики. Наиболее ценна эта методика для дифференциальной диагностики псевдотуморозного панкреатита и рака поджелудочной железы. Помимо визуального осмотра при эндосонографии становится возможным выполнить прицельную тонкоигольную аспирационную биопсию из пораженного участка.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)

Состояние желчных протоков и протоков pancreas можно более тщательно изучить с помощью методики ЭРХПГ. Данные полученные с помощью этой методики помогают при выборе метода лечения, позволяют определить насколько изменены анатомические размеры протоков при различных формах хронического панкреатита, выявить кальцинаты, белковые пробки и т.д.

Метод ЭРХПГ, хотя и дает достаточно ценную информацию, технически сложен и небезопасен: в 1-2% случаев дает тяжелые осложнения. Поэтому он применяется только при серьезных показаниях. И в последнее время ЭРХПГ в диагностике хронического панкреатита используется значительно реже, так как появились возможности получения довольно точной диагностической информации при помощи КТ, УЗИ, МРТ.

Лучевые диагностические методы

Исследование брюшной полости рентгеном, как самостоятельный метод для выявления хронического панкреатита, имеет небольшую ценность. При Rg-графии брюшной полости в 2-х проекциях могут быть обнаружены камни в протоках, очаги обызвествлений в ткани самой железы, при Rg-скопии желудка и 12-перстной кишки, проведенной с контрастом, удается обнаружить увеличение Pancreas, что приводит к увеличению разворота и сужению просвета исследуемого отдела кишки.

Наиболее простым и вместе с тем информативным методом является ультразвуковое сканирование (УЗИ). Метод дает возможность достоверно диагностировать хронический панкреатит в 70-75% случаев. С помощью УЗИ можно получить представление о форме, величине, эхоструктуре поджелудочной железы, о длине и ширине её протока (можно увидеть его расширение более 4 мм), выявить кисты и камни в протоках железы, оценить состояние желчных протоков и печени.

К сожалению, ультразвуковое сканирование не всегда позволяет получить достаточно четкую картину из-за помех сигналу вследствие наличия газа в раздутых кишках или желудке. Поэтому для получения лучшего результата УЗИ к нему необходимо подготовиться: приходить натощак (или минимум 8 часов голода, накануне исследования принять Эспумизан по 2 капс. 3 р. в день и 4 капс. Утром в день исследования).

Компьютерная томография (КТ).

КТ позволяет получить визуальное отображение поджелудочной железы и прилегающих к ней органов в поперечном сечении. Исследование проводится натощак без какой-либо специальной подготовки.

КТ позволяет четко различать все отделы (головку, тело и хвост) поджелудочной железы, измерить толщину органа, диаметр панкреатического протока во всех ее отделах. Наиболее четкая визуализация железы может получается при выполнении КТ с болюсным контрастированием. Единственным противопоказанием к данному исследованию является непереносимость йодсодержащих веществ.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Магнитно-ядерный резонанс также можно использовать для диагностики этого заболевания.

МР-Холангиография позволяет получить изображение протоков, как самой железы, так и желчных протоков у пациентов. Метод по четкости изображения вполне сопоставим с эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографией. Использование этого метода позволяет получить четкое изображение поджелудочной железы без необходимости введения контрастного вещества.

Лечение хронического панкреатита задача сложная. Подробнее о методах лечения хронического панкреатита.

Чем раньше начинается эта работа, тем меньше изменений произойдет в ткани этого органа, очень важного для жизнедеятельности организма.

Задача пациента обратиться к специалисту и последовательно и систематически следовать полученным указаниям.

Шовный материал и методики закрытия лапаротомной раны

При обсуждении выбора нитей для закрытия операционной раны наиболее дискутабельным является выбор нити и метода наложения швов. Причина этого, на наш взгляд, достаточно очевидна. Нетрудно заметить, что при обсуждении осложнений со стороны послеоперационной раны, как инфекционного, так и неинфекционного характера, постоянно «всплывает» проблема хирургических нитей. А именно – их существенное влияние на развитие данных осложнений. Это отнюдь не случайно. Ведь такие свойства нити как фитильный эффект (мультифиламенты), травмирование стенок прокольного канала (крученые и плетеные нити с многоразовыми иглами), биологическая несовместимость (нити природного происхождения), а также неабсорбируемость являются своего рода катализаторами острого инфекционного процесса и, в последнем случае, матрицей для формирования хронических очагов инфекции в послеоперационной ране. Если с профилактикой острого гнойно-воспалительного процесса в ране при формировании шва брюшины, мышц подкожной клетчатки и кожи все представляется вполне логичным (для устранения негативной роли шовного материала следует применять афитильные комплексные или монофиламентные, атравматичные, абсорбируемые и антисептические нити), то возможности профилактики острого гнойного процесса и, тем более, предупреждения формирования хронического гнойного очага при шве апоневроза представляются значительно менее однозначными. И главная причина этой «неоднозначности» заключается в известном противоречии. С одной стороны в идеале для решения поставленной задачи (шов апоневроза) необходим малоконтаминируемый монофиламентный и, что не менее важно, абсорбируемый шовный материал (нет нити – нет лигатурного абсцесса). С другой стороны до недавнего времени все абсорбируемые нити были либо мультифиламентами, либо (что более существенно) обладали короткими сроками абсорбции, недостаточными для поддержания краев апоневроза в соединенном состоянии до восстановления необходимого уровня его прочности. Поэтому даже при использовании на всех этапах вмешательства абсорбируемых нитей при шве апоневроза в лучшем случае применяли полиэстеровую нить в оболочке (чаще – простой мультифиламентный полиэстер или полиамид). До сих пор очень немногие хирурги используют для ушивания раны апоневроза полипропилен. Несмотря на то, что полипропиленовая нить лишена многих недостатков лавсана и, тем более, капрона, она (хоть и в значительно меньшей степени) также подвержена микробной контаминации и способна стать эпицентром лигатурного абсцесса. Проблема оставалась неразрешимой вплоть до появления в клинической практике монофиламентной нити из полидиоксанона с длительным сроком абсорбции – PDS II (и, в последующем, нити из полидиоксанона с антисептическим покрытием – PDS Plus). Как указывалось выше, спустя две недели от момента имплантации в ткань нити PDS II и PDS Plus теряют 25% прочности, спустя четыре недели – 30% прочности и спустя шесть недель – 50% прочности. Полная потеря прочности и абсорбция нитей происходит в период 180 – 210 суток после имплантации. Любопытно сопоставление динамики абсорбции нити PDS II, PDS Plus и динамики восстановления прочности апоневроза мышц передней брюшной стенки.

Из представленных данных следует, что в «критический» период восстановления 50-60% своей прочности (30 – 45 сутки), необходимых для обеспечения механической прочности раны (предотвращения эвентрации) и стабильной иммобилизации краев раны (обязательное условие формирования рубца), сохраняется 70-50% прочности нитей PDS II и PDS Plus, достаточных для аппозиции и иммобилизации краев раны. Впоследствии, по достижении прочности апоневроза, приближающейся к исходным значениям, нить исчезает из ткани, тем самым переставая являться субстратом имплантационного инфицирования и связанных с ним осложнений. Именно в этом заключается принципиальное различие концепции применения для ушивания раны апоневроза шовного материала с длительным сроком абсорбции от обыденного использования полифиламентных неабсорбируемых нитей (нейлон, капрон, лавсан и даже полипропилен). Безусловно, внешняя оболочка комплексных полифиламентных неабсорбируемых нитей закономерно уменьшает их травматичность и фитильный эффект. Однако с течением короткого времени (2-3 недели) наружная оболочка исчезает и комплексная нить превращается в обычный полифиламент со всеми его негативными свойствами, способными существенно повлиять на ход раневого процесса.

Отдельные попытки использования для ушивания апоневроза абсорбируемых нитей (кетгут, производные полигликолевой кислоты) предпринимались уже сравнительно давно, но были оставлены вследствие высокой частоты возникновения эвентраций и послеоперационных вентральных грыж. Это закономерно, поскольку срока потери прочности полигликолидов (3 недели) и, тем более, кетгута (1 неделя) явно недостаточно для поддержания краев апоневроза до достижения его рубцом необходимой прочности. Ряд серьезных исследований по изучению перспектив применения длительно абсорбируемого материала для шва апоневроза был начат лишь в 1980-х годах с появлением нитей PDS и Maxon. Данные исследования заложили основу для выводов относительно выбора шовного материала и методики формирования шва апоневроза с точки зрения доказательной медицины.

В исследованиях, посвященных сравнительной оценке неабсорбируемых и абсорбируемых нитей для шва апоневроза, сравнивался разный шовный материал при одинаковой технике ушивания (как непрерывным швом, так и отдельными швами). В исследовании J. Wissing et al. (1987) сравнивался непрерывный шов из быстро абсорбируемого материала (Vicryl) с непрерывным швом из неабсорбируемого материала (Ethibond) на 751 пациентах. При этом случаи возникновения послеоперационных грыж в течение первых трех лет наблюдения регистрировались достоверно чаще после наложения быстро рассасывающихся швов (Р=0, 001). Тем не менее, у пациентов, которым накладывался шов из неабсорбируемого материала, значительно чаще формировались лигатурные свищи (Р

.jpg)