Что такое печень в биологии

ПЕЧЕНЬ

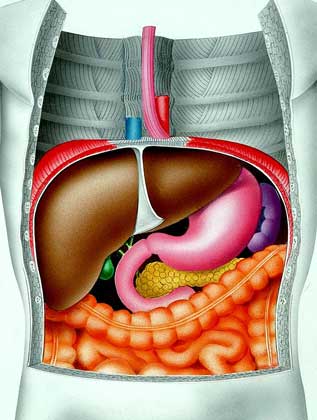

ПЕЧЕНЬ, самая большая железа в теле позвоночных. У человека она составляет около 2,5% от массы тела, в среднем 1,5 кг у взрослых мужчин и 1,2 кг у женщин. Печень расположена в правой верхней части брюшной полости; она прикрепляется связками к диафрагме, брюшной стенке, желудку и кишечнику и покрыта тонкой фиброзной оболочкой – глиссоновой капсулой. Печень – мягкий, но плотный орган красно-коричневого цвета и состоит обычно из четырех долей: большой правой доли, меньшей левой и гораздо меньших хвостатой и квадратной долей, образующих заднюю нижнюю поверхность печени.

Функции.

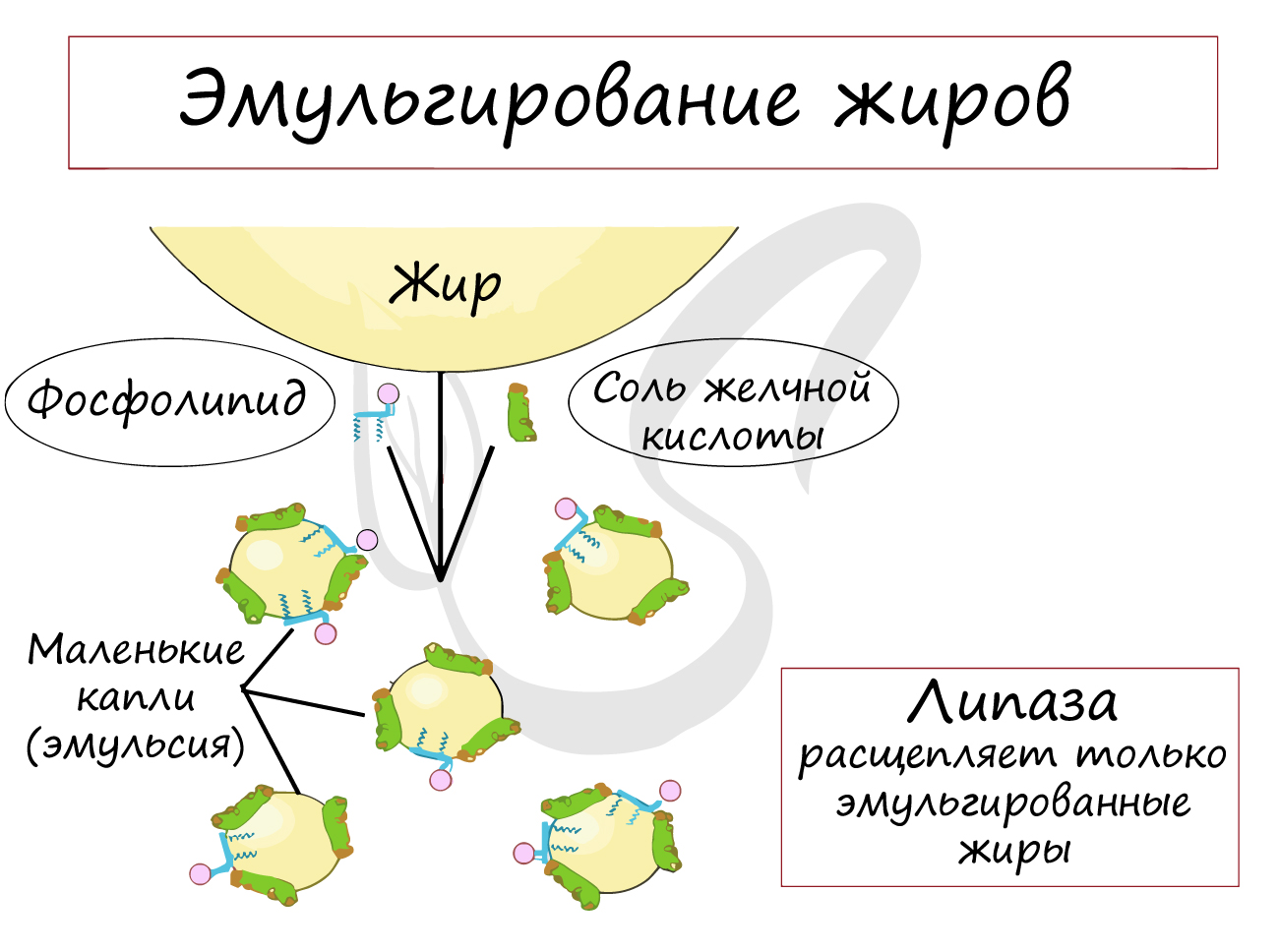

Печень – необходимый для жизни орган со множеством различных функций. Одна из главных – образование и выделение желчи, прозрачной жидкости оранжевого или желтого цвета. Желчь содержит кислоты, соли, фосфолипиды (жиры, содержащие фосфатную группу), холестерин и пигменты. Соли желчных кислот и свободные желчные кислоты эмульгируют жиры (т.е. разбивают на мелкие капельки), чем облегчают их переваривание; превращают жирные кислоты в водорастворимые формы (что необходимо для всасывания как самих жирных кислот, так и жирорастворимых витаминов A, D, E и K); обладают антибактериальным действием.

Все питательные вещества, всасываемые в кровь из пищеварительного тракта, – продукты переваривания углеводов, белков и жиров, минералы и витамины – проходят через печень и в ней перерабатываются. При этом часть аминокислот (фрагментов белков) и часть жиров превращаются в углеводы, поэтому печень – крупнейшее «депо» гликогена в организме. В ней синтезируются белки плазмы крови – глобулины и альбумин, а также протекают реакции превращения аминокислот (дезаминирование и переаминирование). Дезаминирование – удаление азотсодержащих аминогрупп из аминокислот – позволяет использовать последние, например, для синтеза углеводов и жиров. Переаминирование – это перенос аминогруппы от аминокислоты на кетокислоту с образованием другой аминокислоты (см. МЕТАБОЛИЗМ). В печени синтезируются также кетоновые тела (продукты метаболизма жирных кислот) и холестерин.

Печень участвует в регуляции уровня глюкозы (сахара) в крови. Если этот уровень возрастает, клетки печени превращают глюкозу в гликоген (вещество, сходное с крахмалом) и депонируют его. Если же содержание глюкозы в крови падает ниже нормы, гликоген расщепляется и глюкоза поступает в кровоток. Кроме того, печень способна синтезировать глюкозу из других веществ, например аминокислот; этот процесс называется глюконеогенезом.

Еще одна функция печени – детоксикация. Лекарства и другие потенциально токсичные соединения могут превращаться в клетках печени в водорастворимую форму, что позволяет их выводить в составе желчи; они могут также подвергаться разрушению либо конъюгировать (соединяться) с другими веществами с образованием безвредных, легко выводящихся из организма продуктов. Некоторые вещества временно откладываются в клетках Купфера (специальных клетках, поглощающих чужеродные частицы) или в иных клетках печени. Клетки Купфера особенно эффективно удаляют и разрушают бактерии и другие инородные частицы. Благодаря им печень играет важную роль в иммунной защите организма. Обладая густой сетью кровеносных сосудов, печень служит также резервуаром крови (в ней постоянно находится около 0,5 л крови) и участвует в регуляции объема крови и кровотока в организме.

В целом печень выполняет более 500 различных функций, и ее деятельность пока не удается воспроизвести искусственным путем. Удаление этого органа неизбежно приводит к смерти в течение 1–5 дней. Однако у печени есть громадный внутренний резерв, она обладает удивительной способностью восстанавливаться после повреждений, поэтому человек и другие млекопитающие могут выжить даже после удаления 70% ткани печени.

Строение.

Сложная структура печени прекрасно приспособлена для выполнения ее уникальных функций. Доли состоят из мелких структурных единиц – долек. В печени человека их насчитывается около ста тысяч, каждая 1,5–2 мм длиной и 1–1,2 мм шириной. Долька состоит из печеночных клеток – гепатоцитов, расположенных вокруг центральной вены. Гепатоциты объединяются в слои толщиной в одну клетку – т.н. печеночные пластинки. Они радиально расходятся от центральной вены, ветвятся и соединяются друг с другом, формируя сложную систему стенок; узкие щели межу ними, наполненные кровью, известны под названием синусоидов. Синусоиды эквивалентны капиллярам; переходя один в другой, они образуют непрерывный лабиринт. Печеночные дольки снабжаются кровью от ветвей воротной вены и печеночной артерии, а образующаяся в дольках желчь поступает в систему канальцев, из них – в желчные протоки и выводится из печени.

Воротная вена печени и печеночная артерия обеспечивают печень необычным, двойным кровоснабжением. Обогащенная питательными веществами кровь из капилляров желудка, кишечника и нескольких других органов собирается в воротную вену, которая вместо того, чтобы нести кровь к сердцу, как большинство других вен, несет ее в печень. В дольках печени воротная вена распадается на сеть капилляров (синусоидов). Термин «воротная вена» указывает на необычное направление транспорта крови из капилляров одного органа в капилляры другого (сходную систему кровообращения имеют почки и гипофиз).

Второй источник кровоснабжения печени, печеночная артерия, несет обогащенную кислородом кровь от сердца к наружным поверхностям долек. Воротная вена обеспечивает 75–80%, а печеночная артерия 20–25% общего кровоснабжения печени. В целом за минуту через печень проходит около 1500 мл крови, т.е. четверть сердечного выброса. Кровь из обоих источников попадает в конечном итоге в синусоиды, где смешивается и идет к центральной вене. От центральной вены начинается отток крови к сердцу через долевые вены в печеночную (не путать с воротной веной печени).

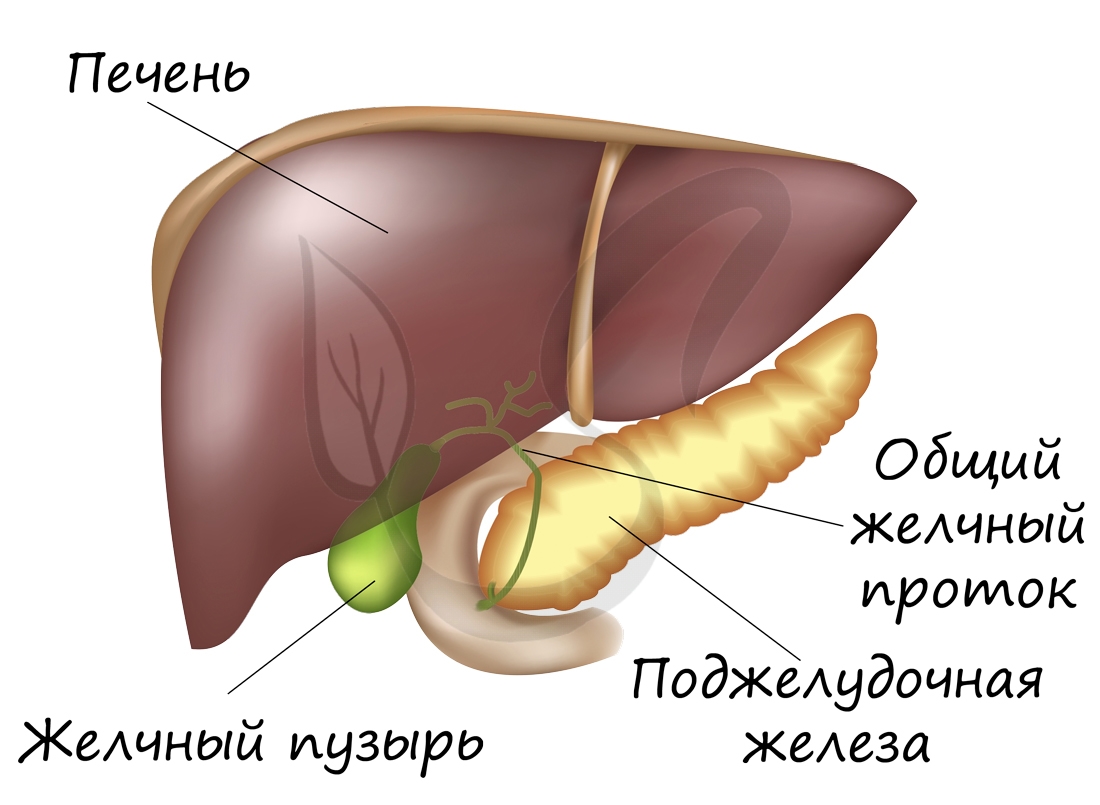

Желчь секретируется клетками печени в мельчайшие канальцы между клетками – желчные капилляры. По внутренней системе канальцев и протоков она собирается в желчный проток. Часть желчи направляется прямо в общий желчный проток и изливается в тонкий кишечник, но бóльшая часть по пузырному протоку возвращается на хранение в желчный пузырь – небольшой мешочек с мышечными стенками, прикрепленный к печени. Когда пища поступает в кишечник, желчный пузырь сокращается и выбрасывает содержимое в общий желчный проток, открывающийся в двенадцатиперстную кишку. Печень человека производит около 600 мл желчи в сутки.

Портальная триада и ацинус.

Ветви воротной вены, печеночной артерии и желчного протока расположены рядом, у наружной границы дольки и составляют портальную триаду. На периферии каждой дольки находится несколько таких портальных триад.

Функциональной единицей печени считается ацинус. Это – часть ткани, которая окружает портальную триаду и включает лимфатические сосуды, нервные волокна и прилегающие секторы двух или более долек. Один ацинус содержит около 20 печеночных клеток, расположенных между портальной триадой и центральной веной каждой дольки. В двумерном изображении простой ацинус выглядит как группа сосудов, окруженная прилегающими участками долек, а в трехмерном – похож на ягоду (acinus – лат. ягода), висящую на стебельке из кровеносных и желчных сосудов. Ацинус, микрососудистый каркас которого состоит из перечисленных выше кровеносных и лимфатических сосудов, синусоидов и нервов, является микроциркуляторной единицей печени.

Клетки печени

(гепатоциты) имеют форму многогранников, но основных функциональных поверхностей у них три: синусоидальная, обращенная в синусоидальный канал; канальцевая – участвующая в образовании стенки желчного капилляра (собственной стенки он не имеет); и межклеточная – непосредственно граничащая с соседними печеночными клетками.

Нарушения функции печени.

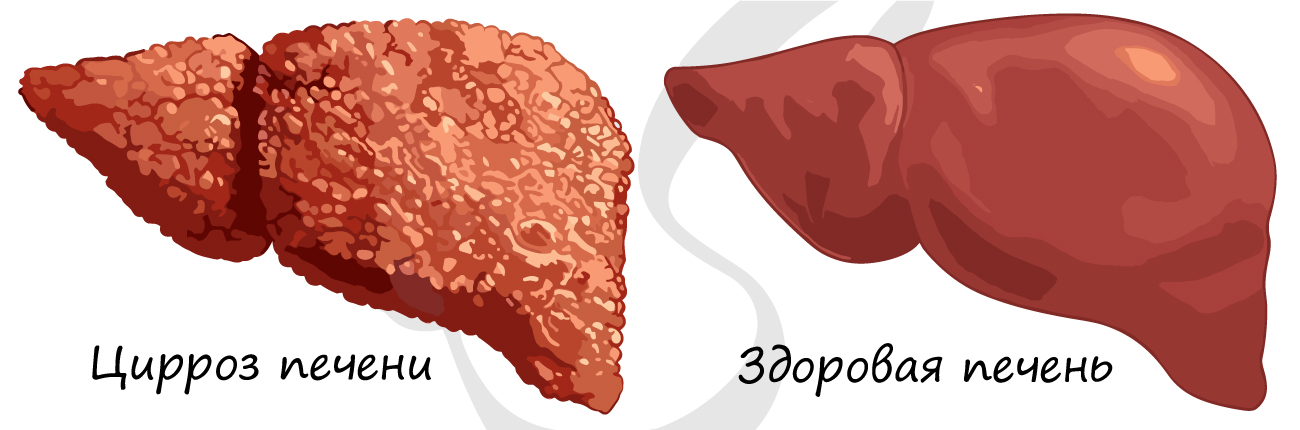

Поскольку печень обладает множеством функций, ее функциональные расстройства крайне разнообразны. При болезнях печени повышается нагрузка на орган и может повреждаться его структура. Процесс восстановления печеночной ткани, включающий регенерацию печеночных клеток (образование узлов регенерации), хорошо изучен. Обнаружено, в частности, что при циррозе печени происходит извращенная регенерация печеночной ткани с неправильным расположением сосудов, образующихся вокруг узлов клеток; в результате в органе нарушается кровоток, что приводит к прогрессированию заболевания.

Желтуха, проявляющаяся желтизной кожи, склер (белка глаз; здесь изменение цвета обычно наиболее заметно) и других тканей, – частый симптом при болезнях печени, отражающий накопление билирубина (красновато-желтого пигмента желчи) в тканях тела.

Печень животных.

Если у человека печень имеет 2 главные доли, то у других млекопитающих эти доли могут подразделяться на более мелкие, и есть виды, у которых печень состоит из 6 и даже 7 долей. У змей печень представлена одной удлиненной долей. Печень рыб относительно велика; у тех рыб, которые используют печеночный жир для увеличения плавучести, она представляет большую экономическую ценность вследствие значительного содержания жиров и витаминов.

Многие млекопитающие, например киты и лошади, и многие птицы, например голуби, лишены желчного пузыря; однако он имеется у всех пресмыкающихся, земноводных и большинства рыб, за исключением нескольких видов акул.

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология, т. 2. М., 1996

Физиология человека, под ред. Шмидта Р., Тевса Г., т. 3. М., 1996

Данная страница не существует!

Услуги инфекционной клиники

Диагностика, профилактика и лечение

Фиброэластометрия и УЗ-диагностика молочных желез, щитовидной железы, мошонки, брюшной полости

Биохимия. Анализ крови: общий, клинический. Анализы на витамины, микроэлементы и электролиты. Анализ на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, бактерии, грибки и паразиты

Максимально точное определение выраженности фиброза печени неинвазивным методом при помощи аппарата FibroScan 502 TOUCH

Гинеколог в H-Сlinic решает широчайший спектр задач в области женского здоровья. Это специалист, которому вы можете полностью доверять

Дерматовенерология в H-Сlinic — это самые современные и эффективные алгоритмы диагностики и лечения заболеваний, передающихся половым путем, грибковых и вирусных поражений, а также удаление доброкачественных невусов, бородавок, кондилом и папиллом

Возможности вакцинопрофилактики гораздо шире Национального календаря прививок. H-Clinic предлагает разработку плана вакцинации и современные высококачественные вакцины в наличии

Терапевт в H-Сlinic эффективно решает задачи по лечению заболеваний, которые зачастую могут становиться большой проблемой при наличии хронического инфекционного заболевания

Врач-кардиолог H-Сlinic проведет комплексную диагностику сердечно-сосудистой системы и при необходимости назначит эффективное терапию. Сердечно-сосудистые проблемы при инфекционных заболеваниях, требуют специфичных подходов, которые мы в состоянии обеспечить

Наша цель — новое качество вашей жизни. Мы используем современные диагностические алгоритмы и строго следуем наиболее эффективным протоколам лечения.

Общая терапия, Инфекционные заболевания, Гастроэнтерология, Дерматовенерология, Гинекология, Вакцинация, УЗИ и фиброэластометрия, Кардиология, Неврология

Биохимия, Общий/клинический анализ крови, Витамины и микроэлементы/электролиты крови, ВИЧ-инфекция, Вирусные гепатиты, Другие инфекции, бактерии, грибки и паразиты, Комплексы и пакеты анализов со скидкой

В наличии и под заказ качественные бюджетные решения и препараты лидеров рынка лечения инфекционных болезней. Аптека H-Clinic готова гибко реагировать на запросы наших клиентов. Мы поможем с оперативным поиском препаратов, которые обычно отсутствуют в сетях.

Пищеварительные железы

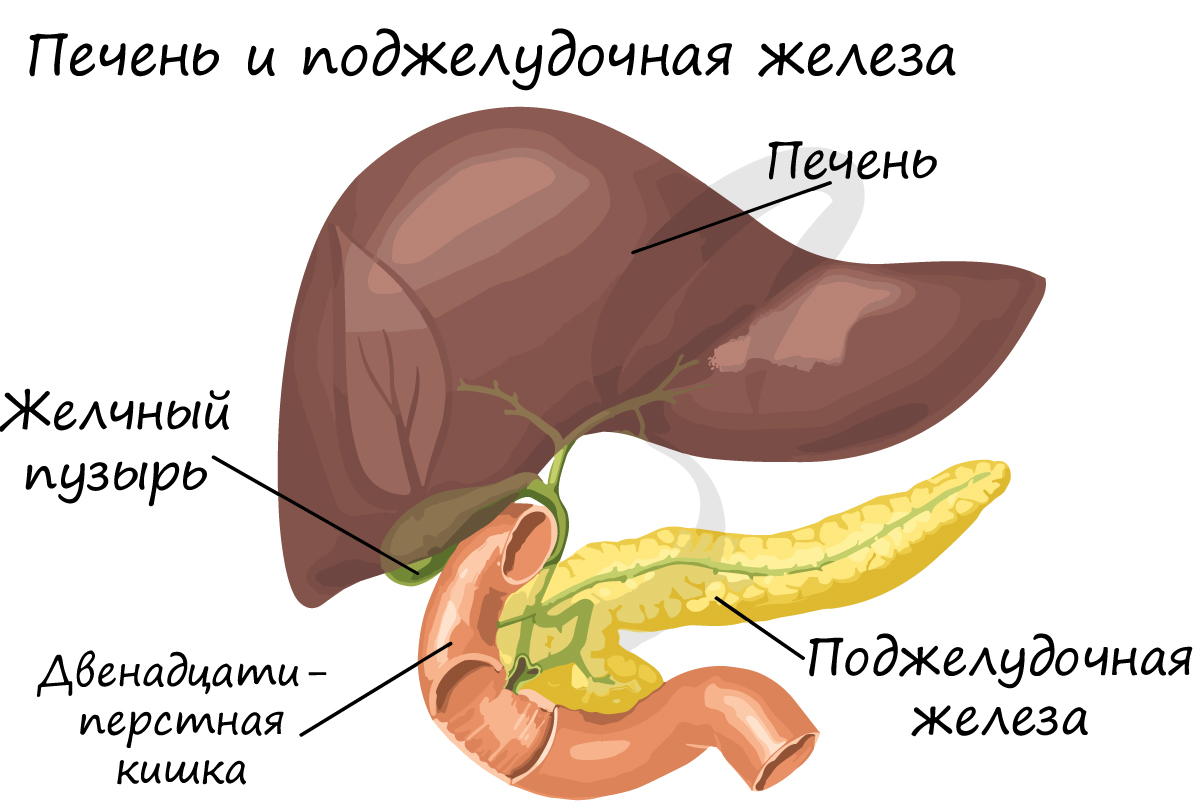

К пищеварительным железам относятся слюнные, железы желудка, печень и поджелудочная железа, железы кишечника. В этой статье мы изучим печень и поджелудочную железу, протоки которых открываются в двенадцатиперстную кишку (начальный отдел тонкого кишечника).

Поджелудочная железа

Это железа смешанной секреции, часть ее клеток выделяет гормоны инсулин и глюкагон в кровь. Об эндокринной части мы поговорим в соответствующем разделе, а сейчас займемся изучением экзокринной части поджелудочной железы, которая секретирует пищеварительный сок, имеющий слабощелочную среду (pH = 9).

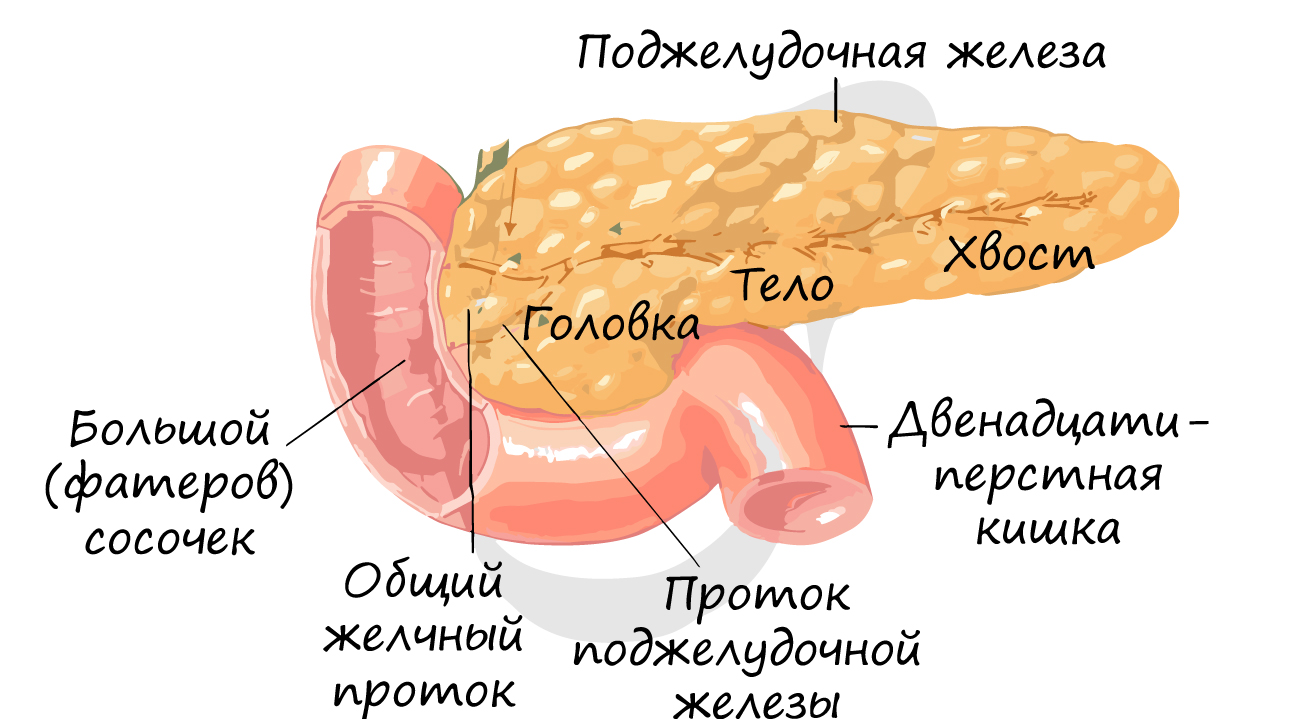

Анатомически в поджелудочной железе выделяют головку, тело и хвост. Название «поджелудочная» обусловлена тем, что данная железа лежит позади желудка. Проток поджелудочной железы соединяется с общим желчным протоком, идущим от печени и желчного пузыря, и открывается в двенадцатиперстную кишку большим сосочком (фатеровым).

Расщепление углеводов идет до мономера глюкозы, который всасывается в кровь.

Расщепление белков идет до аминокислот, которые всасываются в кровь.

Липаза расщепляет жиры на глицерин и жирные кислоты, которые всасываются в лимфу.

Нуклеаза расщепляют нуклеиновые кислоты.

Важно отметить, что воздействие липазы на жиры возможно только после их предварительного эмульгирования желчью печени. Таким образом, ферменты поджелудочной железы и печень работают в тесной взаимосвязи.

Печень

Если химус отсутствует в кишке, то желчь направляется в желчный пузырь и депонируется там. В случае если химус находится в кишке, то желчь по протокам поступает в просвет кишки и эмульгирует жиры.

Печень секретирует желчь, которая эмульгирует жиры

В состоянии покоя у человека циркулирует не вся кровь, часть ее находится в печени (депо крови), и эта часть оказывается изолированной от общего кровотока. При повышении потребности в кислороде кровь из депо устремляется в кровеносную систему

Заболевания

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Что такое печень в биологии

Календарь мероприятий

Мы в социальных сетях

Доступ к материалам сайта для членов РОПИП

Вебинар «Клинические рекомендации по ведению взрослых больных с циррозом печени 2021/2022 год, под эгидой РОПИП, одобренные МЗ РФ. Основные положения»

Дата проведения: 23 декабря 2021 года

Дорогие друзья!

Российское общество по изучению печени приглашает вас принять участие в вебинаре «Клинические рекомендации по ведению взрослых больных с циррозом печени 2021/2022 год, под эгидой РОПИП, одобренные МЗ РФ. Основные положения».

Вебинар «Тромбоцитопения при циррозе печени. Причины и клиническое значение»

Дата проведения: 16 декабря 2021 года

Дорогие друзья!

Российское общество по изучению печени приглашает вас принять участие в вебинаре «Тромбоцитопения при циррозе печени. Причины и клиническое значение».

Приём тезисов на XXVI Ежегодный Международный конгресс «Гепатология сегодня»

Уважаемые коллеги!

XXVI Ежегодный Международный конгресс “Гепатология сегодня” в 2022 году по традиции будет проходить в Москве с 18 по 20 марта. Вы имеете уникальную возможность представить свои научные достижения коллегам и международным экспертам. Тезисы поступают в научный комитет Конгресса, из них формируются пленарные секции.

Все тезисы будут опубликованы в электронной версии сборника материалов XXVI Ежегодного международного конгресса «Гепатология сегодня».

ПРИЕМ ТЕЗИСОВ продлится до 17 декабря 2021 года

Вебинар «Особенности гемостаза при циррозе печени»

Дата проведения: 09 декабря 2021 года

Дорогие друзья!

Российское общество по изучению печени приглашает вас принять участие в вебинаре «Особенности гемостаза при циррозе печени».

ПЕЧЕНЬ

Печень (hepar) (рис. 151, 158, 159, 165, 166) является самой большой железой человеческого организма, ее масса достигает 1,5—2 кг, а размер — 25—30 см. Она располагается в верхнем отделе брюшной полости под куполом диафрагмы, занимая преимущественно область правого подреберья, и имеет форму шляпки гриба с выпуклой верхней поверхностью, которая называется диафрагмальной (facies diaphragmatica) и по очертаниям соответствует куполу диафрагмы, и частично вогнутой внутренней нижней поверхностью (facies visceralis). Нижняя поверхность разделяется на четыре доли тремя бороздами, в одной из которых залегает круглая связка печени (lig. teres hepatis) (рис. 165, 166). Кроме того, в печени выделяют слегка выпуклую заднюю часть диафрагмальной поверхности (pars posterior) и острый нижний край (margo inferior) (рис. 165), который спереди разделяет верхнюю и нижнюю поверхности.

Выпуклой поверхностью печень прикрепляется к диафрагме посредством серповидной связки печени (lig. falciforme hepatis) (рис. 165) и венечной связки печени (lig. coronarium hepatis) (рис. 165), а внутренней соприкасается с верхним полюсом правой почки и надпочечником. Венечная связка у правого и левого концов печени образует треугольную связку (lig. triangulare hepatis) (рис. 165, 166). Помимо связок, печень удерживается в определенном положении при помощи малого сальника, нижней полой вены и прилегающими снизу желудком и кишечником.

Серповидная связка разделяет печень на две половины. Большая из них располагается под правым куполом диафрагмы и называется правой долей печени (lobus hepatis dexter) (рис. 165, 166), меньшая — левой долей печени (lobus hepatis sinister) (рис. 165, 166).

На верхней поверхности располагается сердечное вдавливание (impressio cardiaca). Внутренняя поверхность неровная, со следами вдавливания прилежащих органов: почечное (правой почки) вдавливание (impressio renalis) (рис. 166), надпочечное вдавливание (impressio suprarenalis) (рис. 166), двенадцатиперстно-кишечное вдавливание (impressio duodenalis) (рис. 166) и ободочно-кишечное вдавливание (impressio colica) (рис. 166).

На нижней поверхности находятся три борозды (две продольные и одна поперечная), разделяющие ее на правую долю, левую долю, заднюю, или хвостатую, долю (lobus caudatus hepatis) (рис. 166) и переднюю, или квадратную, долю (lobus quadratus hepatis) (рис. 166). Поперечная борозда содержит ворота печени (porta hepatis), через которые проходят общий печеночный проток (ductus hepaticus communis) (рис. 166, 168), воротная вена (v. portae) (рис. 166, 215), печеночная артерия (a. hepatica propria) (рис. 166) и нервы. В общий печеночный проток впадает пузырный проток (ductus cysticus) (рис. 166, 168), образуя общий желчный проток (ductus choledochus) (рис. 151, 166, 168), который сливается с протоком поджелудочной железы и впадает в нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки. В правой продольной борозде располагается желчный пузырь, в котором скапливается желчь.

Структурным элементом печени являются дольки печени (lo-buli hepatis) (рис. 167), образованные печеночными клетками — гепатоцитами. Гепатоциты располагаются в виде радиальных рядов балок вокруг центральной вены (v. centralis) (рис. 167). Между рядами радиально расположенных печеночных клеток проходят междольковые вены (vv. interlobulares) и междольковые артерии (aa. interlobulares), представляющие собой капилляры из систем печеночной артерии и воротной вены. Капилляры вливаются в центральные вены долек, которые, в свою очередь, вливаются в собирательные (поддольковые) вены, а те впадают в печеночные вены (vv. hepaticae) (рис. 167), которые представляют собой притоки нижней полой вены (v. cava inferior).

Между клетками долек печени располагаются желчные капилляры, или проточки (ductuli biliferi) (рис. 167), которые, соединяясь за пределами долек, образуют междольковые проточки (ductuli interlobulares) (рис. 167), формирующие правый и левый печеночные протоки (ductuli hepatis dexter et sinister), собирающиеся в общий печеночный проток.

Диаметр долек печени составляет 1—2 мм.

Рис. 151. Пищеварительный аппарат:

1 — околоушная железа; 2 — зубы; 3 — полость рта; 4 — глотка; 5 — язык; 6 — подъязычная железа;

7 — поднижнечелюстная железа; 8 — пищевод; 9 — желудок; 10 — печень; 11 — общий желчный проток;

12 — сжиматель (сфинктер) привратника; 13 — желчный пузырь; 14 — поджелудочная железа;

15 — двенадцатиперстная кишка; 16 — крутой изгиб двенадцатиперстной кишки; 17 — левый изгиб ободочной кишки;

18 — правый изгиб ободочной кишки; 19 — тощая кишка; 20 — восходящая ободочная кишка;

21 — нисходящая ободочная кишка; 22 — поперечная ободочная кишка; 23 — илеоцекальный клапан;

24 — слепая кишка; 25 — аппендикс; 26 — подвздошная кишка; 27 — сигмовидная ободочная кишка;

28 — прямая кишка; 29 — наружный сжиматель заднего прохода

Рис. 158. Схема хода брюшины:

1 — диафрагма; 2 — печень; 3 — малый сальник; 4 — поджелудочная железа; 5 — желудок;

6 — двенадцатиперстная кишка; 7 — полость брюшины; 8 — поперечная ободочная кишка; 9 — тощая кишка;

10 — большой сальник; 11 — подвздошная кишка; 12 — прямая кишка; 13 — позадивисцеральное пространство

Рис. 159. Органы брюшной полости:

1 — печень; 2 — желудок; 3 — желчный пузырь; 4 — селезенка; 5 — поджелудочная железа;

6 — левый изгиб ободочной кишки; 7 — правый изгиб ободочной кишки; 8 — верхний изгиб двенадцатиперстной кишки;

9 — рельеф двенадцатиперстной кишки; 10 — восходящая часть двенадцатиперстной кишки; 11 — восходящая ободочная кишка;

12 — подвздошная кишка; 13 — брыжейка сигмовидной кишки; 14 — слепая кишка; 15 — аппендикс;

16 — прямая кишка; 17 — сигмовидная ободочная кишка

Рис. 165. Печень (диафрагмальная поверхность):

1 — венечная связка печени; 2 — диафрагма; 3 — треугольная связка печени; 4 — серповидная связка печени; 5 — правая доля печени;

6 — левая доля печени; 7 — круглая связка печени; 8 — острый нижний край; 9 — желчный пузырь

Рис. 166. Печень (нижняя поверхность):

1 — левая доля печени; 2 — треугольная связка печени; 3 — задняя (хвостатая) доля печени; 4 — надпочечное вдавливание;

5 — почечное вдавливание; 6 — собственная печеночная артерия; 7 — воротная вена; 8 — общий желчный проток;

9 — общий печеночный проток; 10 — пузырный проток; 11 — правая доля печени; 12 — двенадцатиперстно-кишечное вдавливание;

13 — круглая связка печени; 14 — ободочно-кишечное вдавливание; 15 — передняя (квадратная) доля; 16 — желчный пузырь

Рис. 167. Дольки печени:

1 — печеночная вена; 2 — дольки печени; 3 — центральные вены;

4 — междольковые артерии; 5 — междольковые проточки; 6 — желчные капилляры

Рис. 168. Желчный пузырь:

1 — шейка желчного пузыря; 2 — тело желчного пузыря; 3 — общий печеночный проток; 4 — пузырный проток;

5 — слизистая оболочка желчного пузыря; 6 — спиральные складки; 7 — мелкие складки слизистой оболочки желчного пузыря;

8 — мышечная оболочка желчного пузыря; 9 — дно желчного пузыря; 10 — общий желчный проток

Рис. 215. Схема большого и малого кругов кровообращения:

1 — капилляры головы, верхних отделов туловища и верхних конечностей; 2 — левая общая сонная артерия; 3 — капилляры легких;

4 — легочный ствол; 5 — легочные вены; 6 — верхняя полая вена; 7 — аорта; 8 — левое предсердие; 9 — правое предсердие;

10 — левый желудочек; 11 — правый желудочек; 12 — чревный ствол; 13 — лимфатический грудной проток;

14 — общая печеночная артерия; 15 — левая желудочная артерия; 16 — печеночные вены; 17 — селезеночная артерия; 18 — капилляры желудка;

19 — капилляры печени; 20 — капилляры селезенки; 21 — воротная вена; 22 — селезеночная вена; 23 — почечная артерия;

24 — почечная вена; 25 — капилляры почки; 26 — брыжеечная артерия; 27 — брыжеечная вена; 28 — нижняя полая вена;

29 — капилляры кишечника; 30 — капилляры нижних отделов туловища и нижних конечностей

Печень (hepar) (рис. 151, 158, 159, 165, 166) является самой большой железой человеческого организма, ее масса достигает 1,5—2 кг, а размер — 25—30 см. Она располагается в верхнем отделе брюшной полости под куполом диафрагмы, занимая преимущественно область правого подреберья, и имеет форму шляпки гриба с выпуклой верхней поверхностью, которая называется диафрагмальной (facies diaphragmatica) и по очертаниям соответствует куполу диафрагмы, и частично вогнутой внутренней нижней поверхностью (facies visceralis). Нижняя поверхность разделяется на четыре доли тремя бороздами, в одной из которых залегает круглая связка печени (lig. teres hepatis) (рис. 165, 166). Кроме того, в печени выделяют слегка выпуклую заднюю часть диафрагмальной поверхности (pars posterior) и острый нижний край (margo inferior) (рис. 165), который спереди разделяет верхнюю и нижнюю поверхности.

Выпуклой поверхностью печень прикрепляется к диафрагме посредством серповидной связки печени (lig. falciforme hepatis) (рис. 165) и венечной связки печени (lig. coronarium hepatis) (рис. 165), а внутренней соприкасается с верхним полюсом правой почки и надпочечником. Венечная связка у правого и левого концов печени образует треугольную связку (lig. triangulare hepatis) (рис. 165, 166). Помимо связок, печень удерживается в определенном положении при помощи малого сальника, нижней полой вены и прилегающими снизу желудком и кишечником.

Серповидная связка разделяет печень на две половины. Большая из них располагается под правым куполом диафрагмы и называется правой долей печени (lobus hepatis dexter) (рис. 165, 166), меньшая — левой долей печени (lobus hepatis sinister) (рис. 165, 166).

На верхней поверхности располагается сердечное вдавливание (impressio cardiaca). Внутренняя поверхность неровная, со следами вдавливания прилежащих органов: почечное (правой почки) вдавливание (impressio renalis) (рис. 166), надпочечное вдавливание (impressio suprarenalis) (рис. 166), двенадцатиперстно-кишечное вдавливание (impressio duodenalis) (рис. 166) и ободочно-кишечное вдавливание (impressio colica) (рис. 166). На нижней поверхности находятся три борозды (две продольные и одна поперечная), разделяющие ее на правую долю, левую долю, заднюю, или хвостатую, долю (lobus caudatus hepatis) (рис. 166) и переднюю, или квадратную, долю (lobus quadratus hepatis) (рис. 166). Поперечная борозда содержит ворота печени (porta hepatis), через которые проходят общий печеночный проток (ductus hepaticus communis) (рис. 166, 168), воротная вена_vena (v. portae) (рис. 166, 215), печеночная артерия_arteriya (a. hepatica propria) (рис. 166) и нервы. В общий печеночный проток впадает пузырный проток (ductus cysticus) (рис. 166, 168), образуя общий желчный проток (ductus choledochus) (рис. 151, 166, 168), который сливается с протоком поджелудочной железы и впадает в нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки. В правой продольной борозде располагается желчный пузырь, в котором скапливается желчь.

Структурным элементом печени являются дольки печени (lo-buli hepatis) (рис. 167), образованные печеночными клетками — гепатоцитами. Гепатоциты располагаются в виде радиальных рядов балок вокруг центральной вены (v. centralis) (рис. 167). Между рядами радиально расположенных печеночных клеток проходят междольковые вены (vv. interlobulares) и междольковые артерии (aa. interlobulares), представляющие собой капилляры из систем печеночной артерии и воротной вены. Капилляры вливаются в центральные вены долек, которые, в свою очередь, вливаются в собирательные (поддольковые) вены, а те впадают в печеночные вены (vv. hepaticae) (рис. 167), которые представляют собой притоки нижней полой вены (v. cava inferior).