Что такое перечислительная интонация

О ПУНКТУАЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ИНТОНАЦИИ.

Перечислительной интонацией могут сопровождаться семантически, а также обычно и формально, однородные членения разной длины. В зависимости от последней потребность снизить голос к концу членения может быть меньшей или_ большей.

Но не от одной только длины сопровождаемых перечислительной интонацией членений зависит выбор разделительного знака: и короткие членения могут быть намеренно даны как менее связанные друг с другом, и тогда запятой предпочитается точка с запятой, а точке с запятой—точка; в произношении этому соответствуют специальные более обычного резкие снижения.

Такие формально однородные членения, которые не воспринимаются, как перечислительные и тем самым семантически параллельные, произносятся без перечислительной интонации и поэтому не подчиняются обозначающей её пунктуации, напр.: Большой красный каменный дом; профессор Александр Афанасьевич Потебня; пойди посмотри.

Обыкновенно в случае, когда в состав предложения входит больше трёх параллельных членов,— является потребность сделатьмежду ними интонационный перелом, и на месте его ставят запятую.

Наличие союза и при перечислительной интонации не отменяет запятых, кроме случаев, когда сама интонация слабо выражена и поэтому сомнительна. Это бывает, напр., когда два слова, соединяемых союзами и, представляют устойчивые, привычные речения, вроде: и тот и другой (ср.: ни тот ни другой), и здесь и там, и день и ночь и т. п.

1 а (перечисляются члены предложения): Всё было чисто вымазано цветной глиною. На стенах—сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами (Гог.). Тихий ветерок поигрывал концами бабьих платков, шуршал метёлками камыша на амбарных крышах, нёс со степи пресный запах сохнущей земли и невыбродивший виноградный дух молодых трав (Шолох.).

1 б (перечисляются предложения): Катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки. (Пушк.). Он был красив и строен, в глазах его всегда, даже при взгляде на презираемых им женщин, светилась тихая ласковость, но одними внешними качествами не объяснишь этого обаяния (Чех.). Знаки препинания —запятые.

1 в (члены предложения при перечислении вводятся союзами): Какой задумчивый в них гений, И сколько детской простоты;’И сколько томных выражений, И сколько неги и мечты. (Пушк., «Её глаза»). Кувшины, звуча, налилися водою, И гордо кивая махровой главою, Приветствуют пальмы нежданных гостей, И щедро поит их студёный ручей (Лерм.). Ни охлаждающая даль, Ни долгие лета разлуки, ни музам данные часы, Ни чужеземные красы, ни шум веселий, ни науки Души не изменили в нём, согретой девственным огнём (Пушк.). Знаки препинания — запятые.

2 6 (перечисляются предложения): Цветы все утренним вином Напоены, и утренняя свежесть На паству манит пастухов; Невидимо под ветвями дерев И видимо в лазури неба Поют проснувшиеся птицы; Ручьи, сияя, льются; На солнце блещут берега; Трава росой сверкает. (Жуковск.). Через несколько минут он [Максим Максимыч] был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его, колени его дрожали. (Лерм.). Знаки препинания — точки с запятой.

2 в (перечисляются зависимые предложения): То грезилось господину Голядкину, что находится он в одной прекрасной компании, известной своим остроумием и благородным тоном всех лиц, её составляющих; что господин Голядкин, в свою очередь, отличился в отношении любезности и остроумия; что все его полюбили, даже некоторые из врагов его, бывших тут же, его полюбили, что очень приятно было господину Голядкину; что все ему отдали первенство и что, наконец, сам господин Голядкин с приятностью подслушал, как хозяин, тут же отведя в сторону кой-кого из гостей, похвалил господина Голядкина. (Дост.). У домн учился я напевам И мудрым мыслям у огня — Чтоб огненным, мятежным гневом Звучали песни у меня; Чтоб вольный ритм, как луч над бездной, Вставал победою над тьмой; Чтоб вечный гул громов железных Царил над праздной тишиной; Чтоб над полями сочных пашен Клубился дым, кудрявый дым От жара труб — кирпичных башен, С гудками утром голубым (Д.

2 г (перечисляются вопросительные предложения): «Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет дал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нём? кто об его существовании вспомнит?» (Салт.-Щедр., «Премудрый пискарь»). Знаки препинания — вопросительные знаки.

3. (Перечисление предложений даётся фразно — со спадающими интонациями): Во дворе не было ни души. Где-то потревоженно кудахтала курица. На крыше скворечни выщёлкивал, запрокинув головку, вороной жаворонок. Со степи слышно было, как посвистывали суслики (Шолох.). Не было ничего больше сказано в эту первую встречу. Окраина заполнялась сумерками. Они поднимались со дворов и пустырей этой Выборгской стороны. В трамваях уже возвращались со служб. Вечерний поезд отходил с Финляндского вокзала. Пригородные молочницы грузились с пустыми бидонами. Вороньё густо летело из-за города на деревья Католического кладбища и в парк Палюстрова (Лидин). Полки выходили на линию. Пушки выезжали в интервалы между полками. Армия строилась в три линии — егерскую и две пехотные, но за ними ещё резервные части и кавалерия (Голубов). Знаки препинания—точки.

Примечание. Выбор для обозначения перечислительной интонации запятой, или же точки с запятой, или точки в большой мере условен. Зависит он главным образом от того, в какой степени пишущий придабт самостоятельное значение отдельным членениям или, наоборот, склонен рассматривать их как связанные. В основном, однако, надо принять во внимание, что, за сравнительно редкими исключениями, когда соответствующие членения довольно длинны, в придаточных предложениях точек с запятой как заместителей запятых избегают. Точка з запятой заменяет гораздо чаще точку, нежели запятую.

При относительно небольших членениях, отделяемых друг от друга запятой, характерна перечислительная интонация последнего. В предложении, где за перечисляемыми словами следует продолжение (напр.,— и так бывает чаще всего,— сказуемое к нескольким подлежащим), перечислительная интонация, захватывая последний член группы, выступает резко и могла бы требовать своего выражения знаком препинания.

Публичные строения, корабли, пристани, всегда видели и имели его [Петра] в основании показателя, в трудах одобрителя, в совер’ шении наградителя (Ломоносов),—и за последним членом перечисления должна ставиться запятая. В нынешнем правописании это правило отменено в угоду логико-грамматическому принципу, требующему не отделять сказуемной части от подлежащной, и после слова пристани запятой мы теперь не поставили бы; но в таких случаях допускается факультативное тире, особенно при краткости сказуемной части.

Перечисляемые члены предложения с вопросительной интонацией, если последняя чётко выступает при каждом, на письме сопровождаются вопросительным знаком: Где увёл? когда? какой весною? И долго ль увёл? и сорван кем? Чужой, знакомой ли рукою? И положен сюда зачем? (Пушк., «Цветок»),— тип, переходной между фразностью и слитностью. Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идём? Вдвоём — неразрывно — оісивём вдвоём! Воскреснем? Погибнем? Умрём? (Блок). Употребление в подобных случаях заглавных или строчных букв на границе членений не принадлежит к числу урегулированных фактов нашего правописания.

В качестве знаков, предшествующих внутри предложения перечислению, приняты двоеточие и реже — тире. Двоеточие обычно после обобщающего слова, предшествующего перечислению частей целого:

Меж ими всё рождало споры И к размышлению влекло: Племён минувших договоры, Плоды наук, добро и зло, И предрассудки вековые, И гроба тайны роковые. (Пушк.). На ярмарочной площади бесконечными рядами тянулись телеги, а за телегами лошади всех возможных родов: рысистые, заводские, битюги, возовые, ямские и простые крестьянские (Тург.). В купе у Сапожкова всё ещё горела вонючая лампочка. Сидели — Гымза; комиссар полка Соколовский, черноволосый чахоточный человек с бессонно горящими черными глазками; двое батальонных; несколько человек ротных и представитель солдатского комитета, с независимым и даже обиженным выражением лиуа. (А. Н. Толстой).

Двоеточие как знак предупредительной интонации решительно предпочитается тире, если перечисляемые члены развёртываемого содержания—целые предложения:

Тема 4. Интонация различных синтаксических конструкций

§1. ИНТОНАЦИЯ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Рассмотрим следующее простое предложение: Огромные белые облака медленно плывут по небу.

А) Оно строится следующим образом:

Огромные белые облакА – это фраза восходящего тона, ударение падает на слово облака, далее пауза (условное обозначение ПЗ1), далее фраза нисходящего тона медленно плывут по нЕбу, ударение на слове по небу.

Б) Позиция ударного слога

Обычно интонационное ударение падает на ударный слог последнего слова фразы, но могут быть выделены и другие слова в составе фразы, что является авторским решением при составлении текста или при его художественном чтении. Смещение ударения на другие слова приводят к его логическому выделению (на слово в этом случае падает логическое ударение).

В) Грамматическая связь слов в предложении

Слова, входящие в предложение, соединяются между собой грамматической связью, которая проявляется на уровне основы предложения (подлежащего и сказуемого), а также словосочетаний, входящих в предложение.

Г) Новое качество (актуальное членение простого предложения)

в то же время предложение не является простым соединением предикативной основы и словосочетаний с помощью интонации оно делится на две части, выражающие дополнительное смысловое соотношение тема – рема, или предмет и сообщение о предмете.

2. Структурные варианты

Группировка главных и второстепенных членов в составе фразы может быть различной, при этом обычно образуется уравновешенная конструкция из примерно равного количества слов в каждой части. Наиболее часто встречаются следующие виды разбивки:

А) Группа подлежащего – группа сказуемого (или наоборот):

На западе догорала (ПЗ1) последняя заря.

Хмурившаяся с утра погода (ПЗ1) начала разъясняться.

Б) Предикативная группа (подлежащее и сказуемое) – обстоятельство (или наоборот):

Облака вытягиваются по небу (ПЗ1) длинными туманными прядями.

Терек бурлил (ПЗ1) в проснувшемся лесу.

В) Другие варианты

Наряду с приведенными стандартными формами разбивки могут встречаться и другие, более сложные, например: Наружности он был (ПЗ1) богатырской.

3. В простом предложении мы впервые сталкиваемся с проблемой постановки знаков препинания

Пауза, разделяющая две фразы в составе простого предложения, часто воспринимается как сигнал к постановке запятой, но запятая в простом предложении не ставится в соответствии со следующим правилом:

Простое предложение имеет определенную интонационную структуру, а именно: фраза восходящего тона – короткая пауза (обозначает перелом интонации) – фраза нисходящего тона.

Данная интонационная форма воспринимается как стандартная, соответственно, знаки препинания в простом предложении отсутствуют.

4. Интонация распространенных предложений

Если фразы простого предложения имеют значительный объём (более 3—4 слов), то они разбиваются на смысловые части (синтагмы) с помощью коротких пауз, которые необходимы для нормального произношения текста, например:

В июльские вечера (пауза) опьяняющий медвяный запах липы (пауза, повышение тона) поглощает все другие запахи города (понижение тона).

Даже после заката солнца (пауза) тополь не упускает возможности воспользоваться (пауза, повышение тона) последним теплом и светом (понижение тона).

5. Особенности решения

А) Распространенное обстоятельство

Распространенное обстоятельство в начале простого предложения обычно выделяется паузой, если оно относится ко всему предложению. При значительной распространенности оно составляет отдельную фразу с собственным интонационным ударением и выделяется запятой.

Б) Наличие нескольких пауз

– Почему в простом предложении ставят лишние запятые?

– Наличие нескольких пауз в распространенном простом предложении часто приводит к тому, что их на письме обозначают запятыми, что является ошибкой.

В) Запятые в простом предложении ставятся только в том случае, если оно является осложнённым однородными или обособленными членами (в этом случае происходит перестройка интонационной схемы предложения).

§2. ПЕРЕЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ИНТОНАЦИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ

1. Перечислительная интонация выражает сочинительную связь между однородными членами

При наличии однородных членов в интонации простого предложения происходят существенные изменения, а именно: на первое место выдвигается необходимость выразить сочинительную связь между однородными членами, так как интонация в этом случае является основным способом выражения этой связи.

2. Элементы перечислительной интонации

В предложении с однородными членами каждый однородный член является интонационным центром отдельной фразы. Интонация такого вида называется перечислительной, а паузы между однородными членами на письме обозначаются запятыми, например:

В её голосе было и восхищЕние (пауза, повышении тона), и благодАрность (пауза, повышение тона), и любОвь (понижение тона).

Примечание. Отметим, что однородные отношения между определениями можно выразить не во всех случаях, например:

Неглубокое, но чистое Озеро (короткая пауза, повышение тона) лежало перед нАми (понижение тона).

В этом случае старшей конструкцией является структура простого предложения, состоящая из двух фраз. Но это же предложение можно перестроить так, чтобы однородные отношения можно было выразить (с ударением на однородных прилагательных):

Перед нами лежало неглубОкое (пауза, повышение тога), но чИстое озеро.

§3. ИНТОНАЦИЯ ОБОСОБЛЕНИЯ

1. Определение

Обособление одного или нескольких членов предложения – это выделение их в устной речи с помощью интонации, а на письме – с помощью запятых или тире.

2. Особенности интонации обособления

Интонацию обособленных членов можно назвать интонацией обособления. Обособленный оборот является отдельной фразой восходящего или нисходящего тона, то есть имеет интонационное ударение, и выделяется паузами.

3. Различное положение обособленных оборотов в предложении

Обособленные обороты могут находиться в начале, в конце или в середине предложения, в соответствии с этим меняется интонационная модель предложения:

А) Поражённый страхом (повышение тона, пауза), я иду за матушкой (обособленный оборот находится в начале предложения и является фразой восходящего тона)

Б) Мы вошли в рощу (повышение тона, пауза), влажную от дождя (обособленный оборот находится в конце предложения и является фразой нисходящего тона)

В) Разговор его (повышение тона, пауза), свободный и любезный (повышение тона, пауза), вскоре рассеял мою застенчивость (обособленный оборот находится в середине предложения и произносится с общим пониженным (вставочным) тоном.)

– Что означает выражение «общий пониженный тон»?

– Интонация обособления оборота, стоящего в середине предложения, называется «вставочной», что обеспечивается ровным, но измененным относительно главного сообщения тоном (такое изменение может обозначаться небольшим понижением тона, а также незначительным ускорением темпа речи).

§4. РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИНТОНАЦИЯ

1. Тире между подлежащим и сказуемым

Примером разделительной интонации является интонация простого предложения, в котором ставится тире между подлежащим и сказуемым. В этом случае предложение состоит из двух фраз восходящего и нисходящего тона, которые разделяются увеличенной паузой. Такая интонация называется восходяще-нисходящей.

2. Разделительное тире

Разделительное тире обозначает увеличенную паузу (ПЗ3) на месте пропуска глаголя-связки быть между подлежащим и составным именным сказуемым.

Группа подлежащего обычно составляет фразу восходящего тона, а группа сказуемого – фразу нисходящего тона, например:

Наш долг (пауза) – защищать крепость.

§5. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ, ИЛИ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ, ИНТОНАЦИЯ

1. Бессоюзное сложное предложение

Предупредительную, или пояснительную, интонацию удобно рассмотреть на примере бессоюзного сложного предложения. При предупредительной интонации в конце первого предложения делается неполное понижение тона и значительное увеличенная (предупредительная) пауза (ПЗ3), далее следует второе предложение с собственной интонацией. Такая интонация называется нисходяще-нисходящей.

2. Особенности предупредительной интонации

Предупредительная интонация соответствует двоеточию и имеет значение последующего пояснения, изъяснения или следственно-причинных отношений:

Б) Она несла чашку какао и, поставив её перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: (ПЗ3), горячая краска разлилась алой волной по её миловидному лицу (пояснение).

В) Нередко я плакал, читая (ПЗ3): так хорошо рассказывалось о людях (следствие – причина).

§6. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИНТОНАЦИЯ

1. Особенности присоединительной интонации

Присоединительный член предложения имеет собственную интонацию в соответствии со своей структурой (например, интонацию однородных членов для присоединяемого однородного ряда).

Перед присоединительным членом делается полное понижение тона, как в конце предложения, но пауза (ПЗ3) имеет меньшую длительность по сравнению с паузой между предложениями или паузой в случае предупредительной интонации.

2. Присоединительный член в конце предложения выделяется с помощью тире:

Мы зашли в ельник (ПЗ3) – тёмный, пропахший запахом хвои (присоединительный член является однородным рядом определений с перечислительной интонацией).

От этого зависит наше счастье (ПЗ3) – настоящее и будущее (присоединительный член является однородным рядом определений, соединенных союзом И и составляющих одну фразу нисходящего тона).

§7. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНТОНАЦИЯ

1. Особенности исключительной интонации

Исключительная интонация применяется в предложениях с присоединительными членами, которые в середине предложения обособляются с помощью тире. В этом случае присоединительный член предложения является отдельной фразой с изменённым темпом речи и общим пониженным тоном и выделяется с двух сторон увеличенными паузами (ПЗ3), например:

Посидели (ПЗ3) – больше для приличия (ПЗ3) – ещё несколько минут.

2. Область применения

Исключительная интонация с измененным темпом речи применяется также для выделения вводных предложений и вставных конструкций, при этом распространенные вставные конструкции представляют собой высказывания второго плана с собственной интонацией:

Мой приход (ПЗ3) – я, конечно, это мог заметить (ПЗ3) – смутил гостей.

§8. ПОСТАНОВКА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНТОНАЦИЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

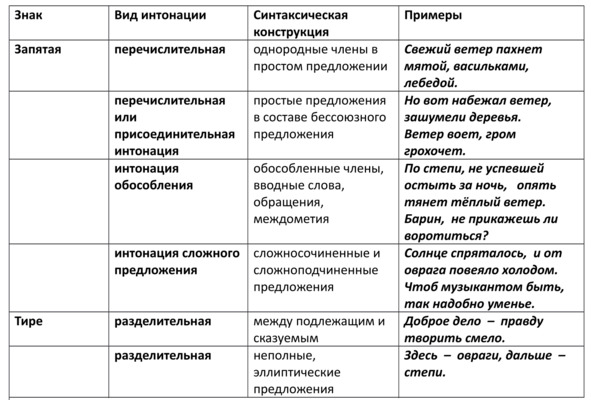

В приведенной ниже обобщенной таблице показано соответствие между видом синтаксических конструкций, интонацией и используемыми знаками препинания.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

СЛОЖНОЕ БЕССОЮЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Особый вид сложного предложения, где структурное единство создаётся не за счёт союзов, а за счёт интонации.

Виды интонации:

1) Перечислительная. (Светлеет небо, белеет воздух)

2) Сопоставительная. Сильное логическое ударение на сопоставляемом слове и значительная пауза между предикативными частями. (Ты богат, я беден.)

3) Обусловленная – сильный подъем голоса на логическом выделении слова, затем пауза, затем ровная интонация (Любишь кататься – люби и саночки возить. Волков бояться – в лес не ходить)

Классификация БСП.

Наименее изучены

Найти формальные признаки, которые объединяют БСП. До 50х годов 20 века был подход, что БСП – это сложносочинённые предложения с опущенными союзами. Классифицировали через синонимию с ССП

В 50м году Поспелов новый подход к БСС разработал, впервые указал, что это особый структурно-семантический тип. Но от синонимии далеко не ушёл. Но не выявила формальные особенности структуры БСП.

1)Однотипные(которые синонимичны сложносочинённому):

а) Перечислительные

б) Сопоставительные

2)Разнотипные (синонимичны СПП

а) Обусловленные (Любишь кататься – люби и саночки возить.)

б) Причинные (Я доверяю любящим, они великодушны)

в) Изъяснительные (Я знаю, в вашем сердце есть гордость…)

г) Пояснительные (Предметы теряли свою форму: всё сливалось в тёмную массу.)

д) Присоединительные

Классификация Ширяева.

БСП:

1. Открытой структуры (где перечислительная интонация. Катятся ядра, свищут пули.)

а) С дифференцированной синтаксической связью

б) С не дифференцированной синтаксической связью

2. Закрытой структуры (Я доверяю любящим, они великодушны)

Классификация Белошапковой

1. Открытой структуры. С перечислительной интонацией.

2. Закрытой структуры.

а) Типизированной структуры (есть ли опорное слово, коррелят? Да!)

— с опорным словом в первой части, с анафорическим (катафорическим) местоимением в первой части (оно заменяет существительное, употреблённое в предыдущем предложении).

Скажу вам одно: нельзя сидеть сложа руки. (Закрытой структуры, одно – коррелят).

—с опорным словом во второй части (указательные и лично-указательные местоимения). От берега стал доноситься сплошной рёв: там по песку шёл чудовищный накат. (там – указательно-местоимённое наречие)

Среди солдат был и сын Урсулы – она показала мне его.

Необычайность жизни Марии Стюарт – вот что поразило писателя.

—с факультативной заключительной частицей то или так во второй части.

Мне бы смолчать – так ссоры бы не было.

Пригласят вас в издательство – идите. (!!Или её можно вставить!!)

— с незамещённой синтаксической позицией в первой предикативной части. Глаголы речи, мысли, чувства, восприятия, категория состояния. Я знаю, в вашем сердце есть гордость.

Было ясно, реформа проваливается.(синонимия с ССП изъяснительными)

б) Нетипизированной структуры (семантически делят на):

— Объяснительные. (Вторая часть объясняет то, о чём говорилось в первой)

Серпилин не ответил: не хотелось ни спорить, ни говорить.

— Пояснительные. (Обе части сообщают об одном и том же, одна в общем, вторая конкретизирует.) Погода была ужасная: шёл дождь. Война как монет: сколько не катиться, а все равно на ребро не встанет (Симонов)

— Сопоставительные. Вторая часть содержит сообщение, которое существенно отличается от сообщения первой части. Ты богат, я беден. Левитан хотел солнца, солнце не показывалось

Стилистические ресурсы БСП.

1) Экономия речевых усилий. Он спит – разбудить невозможно.

2) имитация разговорной речи