Что такое пережить творение

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

ТВОРЕНЬЕ МОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ ТВОРЦА

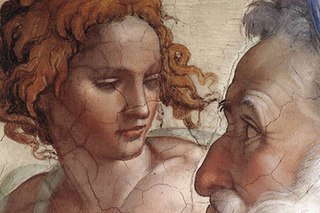

Микеланджело Буонарроти(1475-1564)

Тондо Дони

около 1504. 120см

Галерея Уффици, Флоренция

Galleria degli Uffizi, Firenze

Творенье может пережить творца:

Творец уйдет, природой побежденный,

Однако образ, им запечатленный,

Веками будет согревать сердца.

Я тысячами душ живу в сердцах

Всех любящих, и, значит, я не прах,

И смертное меня не тронет тленье..

Микеланджело

Я истинную вижу Красоту.

Я вижу то, что существует в жизни,

Чего не замечает большинство.

ИСТИНА

Я твой слуга. Ты свет в моей судьбе.

Так связан с солнцем на рассвете кочет.

Дурак над моим подвигом хохочет.

И небеса оставили в беде.

За истину борясь, ищу отдушин

Деяний я хочу, а не словес.

Тебе ж милее льстец или доносчик.

Как небо к моим жертвам равнодушно –

так я плюю на милости небес.

Сухое дерево не плодоносит.

ТВОРЧЕСТВО

Когда я созидаю на века,

Подняв рукой камнедробильный молот,

Тот молот об одном лишь счастье молит,

Чтобы не дрогнула рука.

Так молот Господа наверняка

Мир создавал при взмахе гневных молний.

В гармонию им Хаос перемолот.

Он праотец земного молотка.

Чем выше поднят молот в небеса,

Тем глубже он врубается в земное,

Что станет и скульптурой, и дворцом.

Напоминая чувственные сны,

Сжимает стан твой лента поясная

и обладает талией твоей.

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Статистика

«Творенье может пережить творца» Микеланджело Буонарроти

«Творенье может пережить творца» (Микеланджело Буонарроти флорентиец исполнил)

Но божий молот из себя извлёк

Размах, что миру прелесть сообщает;

Все молоты тот молот предвещает,

И в нём одном – им всем живой урок.

Чем выше взмах руки над наковальней,

Тем тяжелей удар: так занесён

И надо мной он к высям поднебесным;

Мне глыбою коснеть первоначальной,

Пока кузнец господень – только он! –

Не пособит ударом полновесным.

Микеланджело Буонарроти

(перевод А. Эфроса )

Великий Микеланджело Буонарроти еще не был великим и не знал, каким великим даром он обладает, какова сила его таланта. Когда будущему Великому Художнику было двадцать три года, он получил заказ от французского кардинала Жана Билэра на изготовление скульптуры на будущую гробницу самого кардинала. В качестве материала для скульптуры был выбран огромный монолит каррарского мрамора.

Но то, что сотворил молодой автор не стало украшением гробницы. Великая статуя, а это была известная пьета «Оплакивание Христа», оказалась в храме Святого Петра в Ватикане. Статуя была не просто совершенна. В те далекие времена так не мог ваять никто. Пропорции были прекрасны, лица одухотворены. Полный скорби лик женщины-матери, которая держит на руках своего мертвого сына. Живое лицо.

Но, если бы Микеланжело не был скульптором и живописцем, то он стал бы известным поэтом, поскольку он всю свою жизни писал стихи. Поэзия была младшей из микеланджеловских муз, и он держал ее на положении Золушки. Он не любил пускать свои стихи в свет. Даже по сей день потомство мало знает их: они наименее раскрыты и наименее ценимы из всего наследия Микеланджело. Современники же почти не знали их совсем.

Ваянье числим мы первейшим средь искусств

Недаром. Дерзаньями оно неистощимо.

В нём жизнь сама присутствует незримо.

Хоть материал и груб, – в нём сонмы чувств.

И с вечностью, – коль в камне тело, –

Ваяющий незримо говорит.

Вот отчего ваятелю, – когда творит, –

Дано с потомками общаться смело.

(Микеланджело Буонарроти/ Давид Гарбар)

1496 год, молодой скульптор Микеланджело Буонаротти в поисках работы и влиятельных покровителей приезжает в Рим. Ему 21 год. За его спиной год учебы в мастерской известного флорентийского живописца Доменика Гирландайо, где он прошел хорошую школу рисунка и в совершенстве изучил анатомию и перспективу. Затем обучение в художественной школе, основанной Лоренцо Великолепным в «Садах» Медичи при монастыре Сан Марко. Скульптура оказалась именно тем видом искусства, которое наиболее отвечало художественному дарованию юноши. Впоследствии он, шутя, скажет своему биографу Джорджо Вазари: «…из молока своей кормилицы извлек я резец и молот, которыми создаю свои статуи», имея в виду, что эта кормилица была женой каменщика.

Довольно скоро у него появился влиятельный покровитель — Якопо Галли, богатый банкир и собиратель античных древностей. Для него Микеланджело исполнил мраморную статую античного бога вина Вакха.

Заказчиком пьеты выступил кардинал Жан Билэр де Лагрола, посол французского короля Карла VIII при дворе папы Александра VI Борджиа. Скульптурная группа должна была украсить капеллу Святой Петрониллы (капеллу короля Франции) в соборе Святого Петра в Риме. Доверить такой серьезный заказ 23-летнему скульптору стало возможным благодаря посредничеству Якопо Галли, влиятельному римскому банкиру, другу и покровителю Микеланджело.

Контракт был подписан 26 августа 1498 г., когда уже был выбран мрамор, за которым скульптор по обыкновению сам отправился в Каррару, созданы эскизы и наняты помощники. На всю работу стоимостью 450 золотых дукатов (по тем временам целое состояние) отводился год; при этом Галли ручался, что пьета Микеланджело станет «самым красивым творением из мрамора во всем Риме». Мастер сдержал слово: в 1499 г. скульптурная группа, равных которой нет и по сей день, была готова. Ее размеры – 174×195×69 см.

(Пьедестал для пьеты и крест был изготовлен мастером Франческо Борромини спустя 127 лет, в 1626 г.)

Скульптор трудился над пьетой два года, ему исполнилось всего 25 лет!

Создавая свое «Оплакивание», Микеланджело ограничился изображением только двух фигур: сидящей богоматери и лежащего у нее на коленях тела мертвого Христа, хотя обычно в подобных композициях изображалось несколько человек. Мария выглядит очень юной. Она кажется, скорее, сестрой Иисуса, чем его матерью. На необычный облик мадонны обратили внимание уже современники скульптора. Оправдываясь, он говорил, что непорочные девы не стареют, а у Божьей матери молодость поддерживалась особой благодатью. На самом деле он просто стремился соединить античный идеал красоты с христианской идеей. Прекрасное лицо Марии выражает глубокую печаль и внутреннюю сосредоточенность. И жест ее левой руки тоже передает состояние души богоматери — «в нем и сила ее скорбного чувства, и сознание трагической неизбежности случившегося и безмолвный вопрос».

«Пьета» принадлежит к наиболее законченным работам Микеланджело, в ней все гармонично и уравновешенно. Чтобы добиться такого впечатления, скульптору пришлось преодолеть немало трудностей. Особенно сложно было соединить две фигуры, взятые в натуральную величину в одну композицию и при этом не нарушить естественных пропорций и равновесия.

Такой виртуозный натурализм придает скульптуре дополнительную динамику движения матери к сыну, непосильным грузом лежащим у нее на коленях. При этом, чтобы сохранить равновесие композиции, мастеру пришлось поступиться естественными пропорциями тел: ученые подсчитали, что если бы фигуры выпрямились, то рост Иисуса составил бы 175 см, а рост Марии – 204 см.

Римская «Пьета» сделала Микеланджело известным во всей Италии. «Все понимали, что этот мастер не только превосходил всех своих современников и предшественников, но мог соперничать с древними мастерами».

Лишь мастер может в камне пробудить

Искру, способную родить

Жизнь. В том ваятеля призванье,

Коль Богом призван он к ваянью.

Но есть Рука, у Коей все в горсти,

В Чьей воле быть нам иль не быть.

И хоть хрупки Её созданья,

Но только Ей дано их в мир ввести.

Здесь всё ненадолго, здесь все в пути.

И лишь скульптура, коль искра в творенье,

Способна время превозмочь и тленье.

И пусть недолог человека век,

Но этим с вечностью и связан человек.

(Микеланджело Буонарроти/ Давид Гарбар)

С рожденья, Господи, я умолял:

Будь мне опорой и подмогой!

Теперь молю уже в конце дороги:

Яви мне путь, как им являл!

И камень огнь до времени хранит.

Но лишь резец его коснётся,

Как огнь, что в камне скрыт, проснётся

И оживит и мрамор, и гранит.

Ни летний зной, ни стужа злая –

Для камня испытанья – нипочём.

Вот и в душе – огонь ключём –

Зло, скверну, страх испепеляя.

В искусстве шёл я с поднятым забралом.

Ковала жизнь меня так, как куют мечи.

Но оставался цел, хотя пылал страстями.

Из камня огнь резцом – кресалом

Я высекал. И искр снопы в ночи

Мне освещали путь, что выбираем сами.

Десять лет назад я спешила на встречу с Пьетой Великого Микеланжело, которой вот уже более 500 лет.

. но однако увидеть Пьету можно только с довольно значительного расстояния и практически с одного ракурса, что мешает полноценному восприятию произведения.

Скульптуру Пьеты защищает пуленепробиваемое стекло

После нападения на скульптуру в 1972 г. вандала Ласло Тота с молотком геолога, утверждавшего, что он и есть Спаситель.

Повреждения были ужасающими, были отколоты рука и нос у Марии и еще 50 мелких кусочков.

После реставрации скульптура была помещена за пуленепробиваемое стекло.

Поэтому вы видите одни и те же снимки этого божественного творения, сами мы можем сфотографировать только вот так, как удалось мне (внизу).

Специалисты утверждают, что такое решение – тоже своего рода вандализм.

Творенье может пережить творца:

Творец уйдет, природой побежденный,

Однако образ, им запечатленный,

Веками будет согревать сердца.

Я тысячами душ живу в сердцах

Всех любящих, и, значит, я не прах,

И смертное меня не тронет тленье.

Микеланджело Буонарроти

Творение переживает свою тварность перед Творцом как встречу со святостью.

Святость — тайна, внушающая трепет.

Святость — тайна, внушающая трепет.

Что это за ослепительный луч,

Пронзающий меня, но не ранящий?

Я трепещу и пылаю.

Трепет не утихает, как. бы мне этого не хотелось.

И пламя продолжает пылать, наполняя меня восторгом.

Что значит — быть святым. При определении святости сталкиваешься с колоссальными трудностями. Святость включает в себя так много и она настолько чужда нам, что определить ее кажется почти невозможно. Слово «святой» в реальном смысле — чужое и «иностранное» для нас слово. Но обычно, когда мы сталкиваемся с иностранными словами, всегда есть надежда, что на выручку может прийти словарь, предоставив нам четкий перевод. Однако проблема, стоящая перед нами сейчас, состоит в том, что слово «святой» — иностранное для всех языков мира. Тут не может помочь ни один словарь.

Проблема усложняется еще и тем, что в Библии слово «святой» используется в нескольких разных смыслах. В некоторых случаях слово «святой» в Библии используется в смысле, близко связанном с понятием благости Божьей. В то же время обычное определение этого слова таково: «Чистый, без единого пятна, полностью совершенный и безупречный во всем».

Когда мы слышим слово «святой», то первое, что приходит в голову, это чистота. Если быть до конца точным, то в Библии это слово в таком смысле также используется. Но идея чистоты или морального совершенства является, в лучшем случае, вторичным значением этого слова применительно к Библии. Когда серафимы пели свою песню в книге пророка Исайя (Ис.6:3), то в ней содержалось нечто большее, чем просто «чистый, чистый, чистый».

Основное, исходное значение слова «святой» — «совершенный». Оно происходит от древнего слова, означающего «резать» или «отделять». Если перевести это исходное значение на современный язык, то получится фраза «резать или кроить отдельно». Вероятно, более точно смысл будет передавать фраза «кроить лучше всего остального». Когда мы видим одежду или другой какой-то товар превосходного качества, то мы говорим, что они «прекрасно скроены».

Трансцендентность.

Ну вот. Я только что подсчитал. В слове «трансцендентность» семнадцать букв. Но и слово «вероломность» тоже достаточно длинное — двенадцать букв, однако все понимают, что оно значит (по правде сказать, в моем написании оно состояло из тринадцати букв, но мой редактор исправил ошибку).

Слово «трансцендентный» в буквальном переводе означает «препятствие, через которое надо перелезать». Сегодня этому «препятствию» придается значение «чего-то, выходящего за обычные пределы». «Трансцендентный» означает возвышающийся над чем-то, переходящий определенные границы. Когда мы говорим о трансцендентности Бога, то имеем в виду, что Бог выше нас и что наши пределы для Него вовсе не пределы. В этом слове передается Его абсолютное и превосходящее все величие, а также раскрываются взаимоотношения между Богом и миром. Он выше мира. Он обладает абсолютной властью над миром. Мир не имеет никакой власти над Ним. Слово «трансцендентный» передает сокрушительное величие Бога, Его вознесенность над миром. Оно указывает на бесконечную дистанцию, лежащую между Ним и любым Его творением. Он беспредельно лучше и выше всего остального.

Когда в Библии Бога называют святым, то, в основном, это значит, что Он трансцендентно отделен. Он настолько выше нас и находится настолько за пределами всех наших границ, что кажется нам почти абсолютно чуждым. Быть святым означает быть «другим», отличаться совершенно особым образом. Когда слово «святой» применяется по отношению к земным вещам, то, как правило, используется в этом же основном значении. Внимательно рассмотрите следующий список того, о чем в Библии говорится как о святом: святая земля, святой собор, святая суббота, святой народ, святое место, святое помазание, святое одеяние, святой юбилей, святой дом, святое поле, святая десятина, святая вода, святая кадильница, святой ковчег, святой хлеб, святой город, святое семя, святое слово, святой завет, святые, святое место, святая святых.

Ничто из упомянутого в этом списке не является святым само по себе. Чтобы стать святым, все это должно быть освящено Богом. Только один Бог свят Сам по Себе. Только один Бог может освятить что-то еще. Только Бог может, прикоснувшись к чему-то, изменить его, превратить из обычного или общеупотребительного во что-то особое, иное, отделенное.

Обратите внимание на то, как относятся в Ветхом Завете к тому, что было освящено. Что бы это ни было, оно несет на себе совершенно особую печать. Освященными предметами не пользуются каждый день. К ним могли вообще не прикасаться. Освященную пищу могли не есть. Короче говоря, освященное исключается из употребления в обиходе. Оно — особое.

Почему на сцену выходит понятие о чистоте? Мы привыкли уравнивать святость с чистотой, или моральным совершенством. Когда что-то освящается, делается святым, то оно отделяется в область чистоты. В них должна быть видна чистота, так же, как и простая отделенность. Святость не исключает чистоты. Понятие о святости содержит в себе понятие о чистоте. Но нам никогда не следует забывать, что идея святости ни в коем случае не исчерпывается идеей чистоты. Святость включает в себя чистоту, но сама она при этом — нечто несравненно большее, чем просто чистота. Это чистота и трансцендентность. Это трансцендентная чистота.

Когда мы для описания Бога прибегаем к слову «святой», мы сталкиваемся с еще одной проблемой. Часто, говоря о Боге, мы составляем список качеств или характеристик, которые называем атрибутами Бога. Мы говорим, что Бог есть дух, что Он знает все, что Он любящий, что Он справедлив, милосерден, милостив и так далее. Существует тенденция добавлять идею святости к этому длинному списку атрибутов, то есть Делать святость одним из многих атрибутов Бога. Но когда слово «святой» применяется по отношению к Богу, оно не означает какого-то отдельного атрибута. Напротив, применительно к Богу это слово имеет общий смысл. Оно используется в качестве синонима Его божественности. То есть, слово «святой» привлекает внимание ко всему, что есть Бог Оно напоминает нам, что Его любовь — святая любовь, Его справедливость — святая справедливость, Его милосердие — святое милосердие, знание — святое знание, а Дух — Святой Дух.

Мы убедились, что термин «святой» привлекает внимание к трансцендентности Бога, к тому факту, что Он превыше мира. Мы также убедились, что Бог может «протянуть руку» и освятить то, что Он избрал в Своем мире. Своим прикосновением Он внезапно обычное делает необычным. Надо повторить еще раз: нет ничего в этом мире, что было бы святым само по себе. Только Бог может сделать что-то святым. Только Бог может освятить.

Когда мы называем святым то, что не свято, то тем самым совершаем грех идолопоклонства. Идолопоклонство — тяжкое заблуждение, когда по отношению к обычным вещам проявляется уважение, благоговение, поклонение и восхищение, принадлежащие только Богу. Суть идолопоклонства — поклонение твари вместо Творца.

В древние времена ремесло изготовления идолов было прибыльным. Иногда идолы изготовлялись из дерева, иногда — из камня, а иногда — из драгоценных металлов. Изготовитель идолов отправлялся на рыночную площадь и приобретал там самые лучшие материалы, а затем шел в свою мастерскую, где искусно их обрабатывал. Долгие часы с помощью хороших инструментов он придавал материалу нужную форму. Закончив работу, он подметал в мастерской и аккуратно складывал инструменты в шкаф. Затем он опускался на колени и начинал говорить, обращаясь к идолу, которого сам только что сделал. Представьте себе, что вы разговариваете со слепым и безгласным куском дерева или камня. Этот кусок не слышит слов, с которыми к нему обращаются. Он не может ответить. Он не может оказать помощи. Он слеп, глух, нем и беспомощен. И тем не менее люди приписывали таким предметам священную силу и поклонялись им.

Иногда идолопоклонство принимало несколько более утонченные формы. Люди не поклонялись образам, высеченным из камня, или тотемам. Вместо этого они начинали поклоняться Солнцу, или Луне, или даже абстрактной идее. Но ведь Солнце — тоже творение. И нет ничего святого или трансцендентного в Луне. Все эти объекты — часть природы. Все они сотворены. Они могут производить глубокое впечатление, но при этом они не выходят за рамки всего творения и ничем не выше его. Они не святы.

Когда поклоняются идолам, то называют святым несвятое. Помните, освятить может только Бог. (Когда церковнослужитель «освящает» брак или хлеб для причастия, то при этом подразумевается, что он просто констатирует уже совершившийся факт — «освящаемое» уже освящено Богом. На такое «человеческое» освящение Бог дал Свое разрешение.) Когда человеческое существо пытается освятить то, чего Бог никогда не освящал то это не подлинный акт освящения. Это акт святотатства, осквернения. Это акт идолопоклонства.

Тайна, внушающая трепет

В начале нашего века один немецкий ученый провел необычную и интересную работу. Он изучал значение святости. Имя этого человека Рудольф Отто. Отто попытался посмотреть на святость с научной точки зрения. Он рассмотрел, как люди, принадлежащие к различным культурам и народам, ведут себя, когда сталкиваются с чем-то, что считают святым. Он исследовал чувства, испытываемые людьми при встрече со святым.

Первое важное открытие, сделанное Отто, заключается в том, что люди с трудом могут описать святое. Он заметил, что, хотя какие-то определенные вещи могли быть сказаны, но всегда оставался и элемент недосказанности, нечто, не поддающееся объяснению. И дело не в иррациональности этого «нечто». Скорее, оно сверхрационально. Оно лежит за границами того, что способно охватить наше сознание. В опыте столкновения человека со святым было нечто, что невозможно выразить словами. Это Отто назвал «плюс». «Плюс» — эта та часть человеческого переживания при столкновении со святым, для выражения которой человек отчаянно пытается и не может подобрать слова. Это духовный элемент, бросающий вызов возможности адекватного объяснения.

Для святого Отто создал специальный термин. Он назвал его mysterium tremendum. В простом переводе это звучит как «тайна, внушающая трепет». Отто так описал это: «Иногда это ощущение может накатить мягкой волной, подобной волне прибоя, проникнуть во все уголки сознания, наполнить его миром и глубочайшим желанием поклоняться. Порой оно длится дольше, чувство радостного волнения долго вибрирует, отдается эхом, меняя настрой души, пока наконец не стихнет и душа ни вернется в свое обычное «мирское» состояние нерелигиозных переживаний.

Ощущение святого может быть подобно извержению вулкана, оно способно внезапно вырваться из глубины души со спазмами и конвульсиями или привести к самым странным формам возбуждения, неистовству, напоминающему пьяное состояние, к восторгу или экстазу. Оно может принимать безумные и демонические формы, может закончиться погружением в почти суеверный ужас, в состояние трепета и содрогания. Ощущение святого может принимать жестокие и варварские формы, но, опять же, оно способно развиться во что-то прекрасное, и чистое, и полное славы. Оно может обратиться смирением потерявшего дар речи и трепещущего человеческого существа в присутствии — кого или чего? В присутствии того, что есть тайна невыразимая и превышающая все сотворенное». (Рудольф Отто, «Понятие святости», с. 12, 13. — Rudolph Otto, The Idea of the Holy [Oxford University Press, 1950, pp. 12,13].)

Отто говорил о tremendum (внушающий трепет), о страхе, который вызывает в нас святое. Святое наполняет нас ужасом особого рода. Для описания этого мы прибегаем к выражениям типа: «У меня кровь застыла в жилах», «По коже мороз пошел».

Мы склонны питать смешанные чувства по отношению к святому В каком-то смысле, оно нас одновременно и привлекает, и отталкивает. Неведомая сила тянет нас к нему и вместе с тем хочется от него бежать. Мы словно стоим на развилке, не зная, куда пойти. Одной частью нашего сердца мы жаждем святого, а другой — отталкиваем его. Мы не можем жить ни с ним, ни без него.

Наше отношение к святому похоже на наше отношение к историям о призраках и к фильмам ужасов. Дети упрашивают родителей рассказать им историю о привидениях, а когда те соглашаются, то рассказ пугает их настолько, что они начинают умолять родителей остановиться. Я терпеть не могу водить жену на фильмы ужасов. Она любит их — до тех пор, пока не начнет смотреть, — точнее, мне следовало бы сказать — до тех пор, пока она не закончит смотреть. Каждый раз повторяется одно и то же. Сначала она стискивает мою руку и впивается в нее ногтями. Единственные моменты облегчения для меня наступают, когда она отпускает ее, чтобы обеими руками закрыть глаза. Следующий шаг — она покидает свое место, идет к самому заднему ряду и стоит, прислонившись к стене. Там она может быть уверена, что никто не набросится на нее из-за спины и не сцапает. И последняя стадия — она вообще уходит из зрительного зала, ища убежища в фойе. Тем не менее она твердит, что любит ходить на такие фильмы. (Где-то среди всего этого содержится иллюстрация к богословской идее.)

Вероятно, самый наглядный пример этого странного феномена смешанных чувств, испытываемых людьми по отношению к святому, мы находим в мире радио. До прихода телевидения зенитом домашних развлечений были радиопрограммы. Нас ежедневно пичкали «мыльными операми», которые спонсировались «мыльными» же компаниями. Вечернее время было отдано постановкам и приключениям «Одинокого рэйнджера», «Супермэна», «Тэннеси Джеда», «Хопа Хэрригана», и так далее, и так далее. Моими любимыми программами были мистические. «Гангбастеры», «Мистер Кин находит потерянных», «Джонни Доллар — страховой следователь» и «Неведомое».

Самая ужасная программа из всех ужасных программ начиналась странным звуком тягучего скрипа открывающейся двери, как будто кто-то царапал ногтями по стеклу. Это пробуждало в моем сознании образ древнего, затхлого склепа с мучительно медленно открывающейся, затканной вековой паутиной дверью. Вслед за дверным скрипом вступал диктор, произносящий звучным голосом: «Иннер санктум!»

Что такого ужасного в словах «иннер санктум»? Что они значат? «Иннер санктум» означает просто «внутри святилища» или «внутри святого». Нет ничего более пугающего для человека, ничего, приводящего его сознание в большее смятение, чем состояние внутри святого. Мы начинаем трепетать, оказавшись в присутствии mysterium tremendum.

Таинственность святого Бога выражается латинским словом «августус». Первые христиане не хотели воздавать почесть Цезарю и отказывались называть его таким титулом. Для христиан ни один человек не был достоин титула август. Эту почесть по праву можно было воздавать только Богу Быть «августус» означает пробуждать благоговение и священный ужас. В наивысшем смысле этого слова таков только Бог.

Исследуя переживания, испытываемые людьми при встрече со святым, Отто обнаружил, что самым ярким чувством, переживаемым человеческим существом, когда оно оказывается со святым лицом к лицу, является переполняющее его ощущение собственной тварности. То есть, когда мы осознаем присутствие Бога, мы осознаем себя как творения. Встретившись с Абсолютом, мы немедленно понимаем, что сами им не являемся. Столкнувшись с Безграничным, мы остро ощущаем свою собственную ограниченность. Встретившись с Вечным, мы понимаем, что сами — преходящи, временны. Встреча с Богом — яркий пример таких контрастов.

Контраст между нами и «Другим» поразителен и безграничен. Вспоминается пророк Иеремия и то, как он жаловался Богу: «Ты влек меня, Господи, — и я увлечен, Ты сильнее меня — и превозмог» (Иер. 20:7).

Это звучит так, как будто Иеремию поразил тяжелый случай заикания. Обычно библейские выражения отличаются сжатостью, «экономностью» языка. Иеремия нарушает правило, тратя время на изложение совершенно очевидного. Он говорит: «Ты влек меня. Господи, — и я увлечен». Вторая половина фразы — пустая трата слов. Разумеется, Иеремия был увлечен. Если Бог его влек, то как он мог не увлечься? Если Бог сильнее его, то могло ли быть так, чтобы Он не превозмог Иеремию?

Может быть, Иеремия просто хотел быть уверенным, что Бог понял его жалобу. Возможно, он прибегнул к приему повторения, свойственному еврейской литературе, чтобы подчеркнуть желаемое. Иеремия был увлечен. Бог превозмог его. Он ощущал себя беспомощным и бессильным перед абсолютным могуществом Бога. Это был момент наивысшего осознания Иеремией своей тварности.

Напоминание о нашей тварности не всегда приятно. Трудно вытеснить из сознания слова, которые говорил сатана, искушая Еву: «Вы будете, как боги». Если бы только было можно, то мы бы с величайшей готовностью поверили этой ужасающей сатанинской лжи. Если бы мы могли стать как боги, то были бы бессмертными, безупречными, никто не мог бы нам противиться.

Мы обладали бы множеством других способностей, которыми на данный момент не обладаем и не можем обладать.

Будучи смертными, мы подвержены всевозможным страхам. Мы полны тревог, навязчивых страхов — фобий. Некоторые люди боятся кошек, другие — змей, третьи — больших скоплений людей или высоты. Эти фобии гложут нас и нарушают душевный покой.

Есть особый вид фобии, от которой страдают все без исключения. Она называется ксенофобия. Ксенофобия — это страх (иногда переходящий в ненависть) перед незнакомыми или чужими людьми, а также вообще перед всем незнакомым и чуждым нам. Бог — идеальный объект для ксенофобии. Есть аспекты Его личности, с которыми мы абсолютно незнакомы. Он для нас совершенно чужой. Он свят, а мы — нет.

Мы боимся Бога, потому что Он свят. Наш страх — это не страх библейского Бога. Это рабский страх, животный ужас. Бог слишком велик для нас. Он вызывает чересчур сильное чувство благоговейного ужаса. Он предъявляет нам суровые требования. Он — таинственный Незнакомец, представляющий угрозу нашей безопасности. В Его присутствии мы дрожим и трепещем. Личная встреча с Ним может нанести нам колоссальную травму, величайшую травму в нашей жизни.

Святость — тайна, внушающая трепет.

Святость — тайна, внушающая трепет.