Что такое перибронхиальный склероз

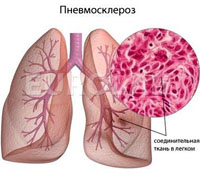

Пневмосклероз

Что такое пневмосклероз?

Патологический процесс, характеризующиеся замещением легочной ткани соединительной, возникающий в следствие воспаления и дистрофических изменений и приводящий к нарушению газообмена, называется пневмосклероз. Развитие патологического процесса ведёт к деформационным изменениям в бронхиальном дереве, характерным уплотнением легочной ткани. Развитию патологического процесса подвержены все возрастные категории, однако необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев заболевание диагностируется у мужчин старше пятидесяти лет. Склеротические изменения легочной ткани, являющиеся результатом патологического процесса, характеризуются как необратимые и при отсутствии адекватного лечения приводят к катастрофическим последствиям.

В зависимости от выраженности процесса замещения патологию разделяют на пневмофиброз, пневмосклероз и пневмоцирроз.

Причины развития пневмосклероза

Причиной развития пневмосклероза становятся инфекционные и вирусные пневмонии, микоз, хронический бронхит, ателектаз легкого, плевриты, альвеолиты, саркоидоз лёгких, травмы, чужеродные тела, попавшие в пути бронхиального дерева.

В качестве сопутствующих развитию патологии факторов следует выделить агрессивное воздействие окружающей среды, наследственную предрасположенность, последствия терапии онкологических заболеваний, побочное воздействие целого ряда синтетических фармакологических препаратов, особенно принимаемых бесконтрольно, активное курение, работа в условиях вредного производства.

В зависимости от типа вовлечённых в патологический процесс тканей лёгких, заболевание разделяют на альвеолярный, интерстициальный, перибронхиальный и периваскулярный склероз. Альвеолярный пневмосклероз характеризуется зарастанием альвеол соединительной тканью. При периваскулярной форме патологического процесса поражаются, расположенные в непосредственной близости от кровеносных сосудов, участки легочной ткани. Перибронхиальная форма пневмосклероза характеризуется разрастанием соединительной ткани около бронхов. Обширность поражения позволяет делить заболевание на следующие виды: очаговый пневмосклероз, сегментарный, ограниченный, диффузный и смешанный. Основу симптоматики пневмосклероза составляют признаки патологических процессов, спровоцировавших его развитие.

Симптомы пневмосклероза

В качестве наиболее вероятных проявлений абсолютно точно указывающих на развитие патологического процесса, необходимо выделить боли в области грудной клетки; одышку, в процессе развития патологии проявляющуюся даже в состоянии покоя; характерный синюшный оттенок кожных покровов и слизистых оболочек; общая слабость; продуктивный приступообразный кашель, сопровождаемый гнойно-слизистой мокротой; видимыми изменениями формы грудной клетки; легочная недостаточность; отсутствие аппетита; изменение фаланг пальцев; учащается сердцебиение; происходит выраженное набухание вен, расположенных на шеи.

Диагностика заболевания

Диагностика и лечение заболевания находятся в области практики врача-пульмонолога. Даже слабовыраженные вышеуказанные проявления должны стать поводом для незамедлительного обращения к специалисту. Диагностика заболевания начинается с физикального осмотра и ознакомления с историей болезней пациента. Для точной диагностики необходимо проведение ряда инструментальных и лабораторных исследований. Наиболее информативными инструментальными исследованиями при диагностике пневмосклероза являются рентгенографическое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, бронхоскопия, спирография, электрокардиограмма, эхокардиография. Основными лабораторными исследованиями являются общие клинические анализы мочи и крови, биохимический и иммунологический анализы крови. Основываясь на результатах диагностики, специалист назначает максимально эффективное в конкретном случае лечение.

Лечение пневмосклероза в Центре медицины и реабилитации

Лечение пневмосклероза проводят исключительно в условиях стационара. В процессе лечения наряду с медикаментозной терапией применяют оксигенотерапию, физиотерапию, лечебную физкультуру. В случаях малой эффективности вышеуказанных методов прибегают к способам хирургического лечения. Необходимо помнить, что самостоятельно излечиться от заболевания невозможно, самолечение только осложнит течение пневмосклероза.

Пневмосклероз

Пневмосклероз – патологическое замещение легочной ткани соединительной, как следствие воспалительных или дистрофических процессов в легких, сопровождающееся нарушением эластичности и газообмена в пораженных участках. Локальные изменения протекают бессимптомно, диффузные – сопровождаются прогрессирующей одышкой, кашлем, болями в груди, быстрой утомляемостью. Для выявления и оценки поражения применяется рентгенография и компьютерная/мультиспиральная КТ легких, спирография, биопсия легкого с морфологической верификацией диагноза. В лечении пневмосклероза используются ГКС, цитостатики, антифибротические препараты, кислородотерапия, дыхательная гимнастика; при необходимости ставится вопрос о трансплантации легких.

МКБ-10

Общие сведения

Пневмосклероз – патологический процесс, характеризующийся замещением легочной паренхимы нефункционирующей соединительной тканью. Пневмофиброз обычно развивается в исходе воспалительных или дистрофических процессов в легких. Разрастание в легких соединительной ткани вызывает деформацию бронхов, резкое уплотнение и сморщивание легочной ткани. Легкие становятся безвоздушными и уменьшаются в размерах. Пневмосклероз может развиваться в любом возрасте, чаще эта патология легких наблюдается у мужчин старше 50 лет. Поскольку склеротические изменения в легочной ткани необратимы, заболевание носит неуклонно прогрессирующее течение, может привести к глубокой инвалидности и даже смерти пациента.

Классификация пневмосклероза

По степени выраженности замещения легочной паренхимы соединительной тканью выделяют:

По распространенности в легких пневмосклероз может быть ограниченным (локальным, очаговым) и диффузным. Ограниченный пневмосклероз бывает мелко- и крупноочаговым. Ограниченный пневмосклероз макроскопически представляет участок уплотненной легочной паренхимы с уменьшением объема этой части легкого. Особой формой очагового пневмосклероза является карнификация (постпневмонический склероз, при котором в очаге воспаления легочная ткань по виду и консистенции напоминает сырое мясо). При микроскопическом исследовании в легком могут определяться склерозированные нагноительные очаги, фиброателектаз, фибринозный экссудат и т. д.

Диффузный пневмосклероз поражает целое легкое, а иногда оба легких. Легочная ткань уплотнена, объем легких уменьшен, их нормальная структура утрачена. Ограниченный пневмосклероз не оказывает существенного влияния на газообменную функцию и эластичность легких. При диффузном поражении легких пневмосклерозом наблюдается картина ригидного легкого и снижения его вентиляции.

По преимущественному поражению тех или иных структур легких различают альвеолярный, интерстициальный, периваскулярный, перилобулярвый и перибронхиальный пневмосклероз. По этиологическим факторам выделяют постнекротический, дисциркуляторный пневмосклерозы, а также склероз легочной ткани, развившийся вследствие воспалительных и дистрофических процессов.

Причины и механизм развития пневмосклероза

Обычно пневмосклероз сопровождает течение или служит исходом некоторых заболеваний легких:

К развитию пневмосклероза может приводить недостаточный объем и эффективность противовоспалительной терапии данных заболеваний.

Также пневмосклероз может развиваться в результате гемодинамических нарушений в системе малого круга кровообращения (как следствие митрального стеноза, левожелудочковой сердечной недостаточности, тромбоэмболии легочной артерии), в результате ионизирующего излучения, приема токсических пневмотропных лекарственных средств, у пациентов со сниженной иммунной реактивностью.

Постпневмонический пневмосклероз развивается в результате неполного разрешения воспаления в легких, приводящего к разрастанию соединительной рубцовой ткани и облитерации просвета альвеол. Особенно часто пневмосклероз возникает после стафилококковых пневмоний, сопровождающихся образованием некроза легочной паренхимы и формированием абсцесса, заживление которого сопровождается разрастанием фиброзной ткани. Посттуберкулезный пневмосклероз характеризуется разрастанием в легких соединительной ткани и развитием околорубцовой эмфиземы.

Хронические бронхиты и бронхиолиты вызывают развитие диффузного перибронхиального и перилобулярного пневмосклероза. При длительно текущих плевритах в воспалительный процесс вовлекаются поверхностные слои легкого, происходит сдавление экссудатом паренхимы и развитие плеврогенного пневмосклероза. Фиброзирующий альвеолит и лучевые повреждения вызывают развитие диффузного пневмосклероза с формированием «сотового легкого». При явлениях сердечной левожелудочковой недостаточности, стенозе митрального клапана происходит пропотевание жидкой части крови в легочную ткань с дальнейшим развитием кардиогенного пневмосклероза.

Механизмы развития и формы пневмосклероза обусловлены его причинами. Однако, общими для всех этиологических форм пневмосклероза служат нарушения вентиляционной функции легких, дренажной способности бронхов, циркуляции крови и лимфы в легких. Нарушение строения и деструкция альвеол ведет к замещению морфофункциональных структур легочной паренхимы соединительной тканью. Нарушение лимфо- и кровообращения, сопровождающие бронхолегочную и сосудистую патологию, также способствуют возникновению пневмосклероза.

Симптомы пневмосклероза

Ограниченный пневмосклероз обычно не беспокоит пациентов, иногда отмечается незначительный кашель со скудной мокротой. При осмотре на стороне поражения может обнаруживаться западение грудной клетки.

Нередко появляются признаки цирроза легкого: грубая деформация грудной клетки, атрофия межреберных мышц, смещение сердца, крупных сосудов и трахеи в сторону поражения. При диффузных формах пневмосклероза развивается гипертензия малого круга кровообращения и симптомы легочного сердца. Тяжесть течения пневмосклероза определяется объемом пораженной легочной ткани.

Морфологические изменения альвеол, бронхов и сосудов при пневмосклерозе ведут к нарушениям вентиляционной функции легких, артериальной гипоксемии, редукции сосудистого русла и осложняются развитием легочного сердца, хронической дыхательной недостаточностью, присоединением воспалительных заболеваний легких. Постоянным спутником пневмосклероза служит эмфизема легких.

Диагностика пневмосклероза

Физикальные данные при пневмосклерозе зависят от локализации патологических изменений. Над зоной поражения или диффузно выслушивается резко ослабленное дыхание, влажные и сухие хрипы, перкуторный звук – тупой.

Достоверно выявить пневмосклероз позволяет рентгенография легких. С помощью рентгенографии обнаруживаются изменения в легочной ткани при бессимптомном течении пневмосклероза, их распространенность, характер и степень выраженности. Для детализации состояния пораженных пневмосклерозом участков проводят бронхографию, КТ легких и МРТ.

Рентгенологические признаки пневмосклероза разнообразны, поскольку отражают не только склеротические изменения в легких, но и картину сопутствующих заболеваний: эмфиземы легких, хронического бронхита, бронхоэктазов. На рентгенограммах определяется уменьшение в размерах пораженной части легкого, усиление, сетчатость и петлистость легочного рисунка по ходу разветвлений бронхов за счет деформации их стенок, склероза и инфильтрации перибронхиальной ткани. Нередко легочные поля нижних отделов приобретают вид пористой губки («сотовое легкое»). На бронхограммах – сближение или отклонение бронхов, их сужение и деформация, мелкие бронхи не определяются.

При проведении бронхоскопии нередко выявляются бронхоэктазы, признаки хронического бронхита. Анализ клеточного состава смыва с бронхов позволяет уточнить этиологию и степень активности патологических процессов в бронхах. При исследовании функции внешнего дыхания (спирометрия, пикфлоуметрия) выявляются снижение жизненной емкости легких и показателя проходимости бронхов (индекса Тиффно). Изменения крови при пневмосклерозе неспецифичны.

Лечение пневмосклероза

Лечение пневмосклероза проводит пульмонолог или терапевт. Острый воспалительный процесс в легких или развитие осложнений могут стать показанием к стационарному лечению в отделении пульмонологии. В терапии пневмосклероза основной упор делается на устранение этиологического фактора.

Ограниченные формы пневмосклероза, не проявляющие себя клинически, не требуют активной терапии. Если пневмосклероз протекает с обострениями воспалительного процесса (частыми пневмониями и бронхитами), назначают антимикробные, отхаркивающие, муколитические, бронхолитические средства, проводят лечебные бронхоскопии для улучшения дренажа бронхиального дерева (бронхоальвеолярный лаваж). При явлениях сердечной недостаточности применяют сердечные гликозиды и препараты калия, при наличии аллергического компонента и диффузного пневмосклероза – глюкокортикоиды.

Хорошие результаты при пневмосклерозе дает использование лечебно-физкультурного комплекса, массажа грудной клетки, оксигенотерапии и физиотерапии. Ограниченные пневмосклерозы, фиброзы и циррозы, деструкция и нагноение легочной ткани требуют хирургического лечения (резекция пораженной части легкого). Новой методикой в лечении пневмосклероза является использование стволовых клеток, позволяющих восстанавливать нормальную структуру легких и их газообменную функцию. При грубых диффузных изменениях единственным методом лечения становится трансплантация легких.

Прогноз и профилактика пневмосклероза

Дальнейшее прогнозирование при пневмосклерозе зависит от прогрессирования изменений в легких и скорости развития дыхательной и сердечной недостаточности. Наихудшие варианты при пневмосклерозе возможны в результате формирования «сотового легкого» и присоединения вторичной инфекции. При формировании «сотового легкого» резко утяжеляется дыхательная недостаточность, повышается давление в легочной артерии и развивается легочное сердце. Развитие вторичной инфекции, микотического или туберкулезного процессов на фоне пневмосклероза нередко ведет к летальному исходу.

Меры профилактики пневмосклероза предусматривают предупреждение заболеваний органов дыхания, своевременное лечение простудных заболеваний, инфекций, бронхитов, пневмоний, туберкулеза легких. Необходимо также соблюдение предосторожности при взаимодействии с пневмотоксичными веществами, приеме пневмотоксичных препаратов. На вредных производствах, связанных с вдыханием газов и пыли, необходимо использование респираторов, установка вытяжной вентиляции в шахтах и на рабочих местах резчиков по стеклу, шлифовальщиков и др. При выявлении у работника признаков пневмосклероза необходим перевод на другое место работы, не связанное с контактом с пневмотоксичными веществами. Улучшают состояние пациентов с пневмосклерозом прекращение курения, закаливание, легкие физические упражнения.

Склероз легких

Лёгочный склероз – это заболевание, при котором ткань лёгких замещается соединительной тканью. Пульмонологи Юсуповской больницы на основании данных комплексного обследования выявляют причину склероза легочной ткани и проводят эффективную терапию вызвавшего его заболевания.

Лёгочный склероз бывает локальным и диффузным. Патологические изменения часто формируются у ниже перечисленных заболеваний или сопровождают их:

При их неэффективном лечении в легочной ткани возникают предпосылки для развития склероза. Среди провоцирующих факторов заболевания следует отметить сердечную недостаточность, тромбоз легочной артерии, влияние ионизирующего излучения, дисфункция имунной системы.

При неполном разрешении воспалительного процесса в лёгких происходит разрастание соединительной ткани, что приводит к пневмосклерозу. Аналогичные изменения легочной ткани наблюдаются после перенесенного туберкулёза лёгких. Диффузный склероз формируется у пациентов, страдающих синдромом Хаммена-Рича. В этом случае лёгкое напоминает пчелиные соты. При стенозе митрального клапана и сердечной левожелудочковой недостаточности происходит пропотевание жидкости из кровеносных сосудов, что приводит к склерозу лёгких кардиогенного характера.

Склероз лёгких. Симптомы, диагностика и лечение

В результате патоморфологических изменений в поражённых склерозом участках лёгких нарушается эластичность и газообмен. Развивается локальный, или ограниченный пневмосклероз, протекающий бессимптомно. При аускультации могут выслушиваться жёсткое дыхание и мелкопузырчатые хрипы. Обнаруживается он рентгенологическими методами. На снимке видна зона уплотнённой легочной ткани.

При диффузных изменениях имеют место следующие симптомы:

У пациентов во время перкуссии отмечается укорочение перкуторного звука и ограничение подвижности лёгочного края. Аускультативно слышны мелкопузырчатые или сухие рассеянные хрипы, ослабленное везикулярное дыхание с жёстким оттенком.

При диффузном склерозе лёгких происходит редукция сосудистого русла, нарушается вентиляции лёгких, развивается артериальная гипоксемия и хроническая дыхательная недостаточность. Впоследствии присоединяется эмфизема и воспалительные заболевания лёгких, развивается легочное сердце.

Для выявления и оценки поражения в Юсуповской больнице пульмонологи применяют методы исследования:

Их выполняют на высокотехнологичных диагностических аппаратах ведущих фирм мира.

Легочной склероз. Лечение и профилактика

Врачи Юсуповской больницы назначают пациентам, страдающим склерозом лёгких, на протяжении от полугода до года небольшие дозы глюкокортикоидов. В острый период заболевания их суточная доза составляет 20-30 мг, для поддерживающей терапии рекомендуется 5-10 мг преднизолона. При бронхитах, бронхоэктазах и пневмониях используют антибактериальные и противовоспалительные лекарственные средства. Из антибиотиков препаратами выбора являются макролиды (азитромицин). Для лечения пневмосклероза врачи также назначают цефалоспорины II–III поколения. Внутривенно капельно вводят метронидазол.

Комплексная терапия склероза лёгких включает приём следующих препаратов:

Широко применяют немедикаментозные методы лечения: физиотерапию, оксигенотерапию и ЛФК. При склерозе лёгких в Юсуповской больнице пациентов обучают лечебной и дыхательной гимнастике. Вне обострения рекомендуют санаторное лечение. Редко возникает необходимость хирургического вмешательства, при котором хирурги удаляют поражённую часть лёгкого. Эту операцию при необходимости выполняют в клиниках-партёрах.

Профилактика пневмосклероза заключается в своевременном лечении простудных заболеваний, закаливании, активном образе жизни. Эффективное лечение пневмосклероза возможно после всестороннего обследования, которое проводят врачи Юсуповской больницы, используя современные методы диагностики. При наличии признаков склероза лёгких позвоните по телефону, и врач-консультант ответит на все вопросы.

Патология мелких бронхов

Игорь Евгеньевич Тюрин, доктор медицинских наук:

– Я с удовольствием передаю слово Ирине Александровне для продолжения беседы о патологии мелких бронхов. Пожалуйста.

Ирина Александровна Соколина, кандидат медицинских наук:

– Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Сегодняшнее мое сообщение будет посвящено двум патологическим состояниям: бронхоэктазам и связанным с ними патологическим состояниям и патологии мелких бронхов.

Начнем мы с бронхоэктазов. Этой темы мы частично касались при нашей прошлой встрече, но я еще раз позволю себе напомнить, что бронхоэктазы определяются как локальные и необратимые расширения бронхов.

Выделяют первичные бронхоэктазы, которые развиваются преимущественно в раннем детском возрасте. Их причиной являются острые инфекционные заболевания бронхолегочной системы. Левое легкое поражается в 1,5 – 2 раза чаще, чем правое. У трети пациентов может наблюдаться двустороннее поражение.

Наиболее частой локализацией первичных бронхоэктазов являются базальные сегменты нижних долей, либо средняя доля и язычковые сегменты.

В практике (особенно у взрослых пациентов) чаще встречаются вторичные бронхоэктазы, которые формируются и развиваются как осложнения других патологических процессов органов дыхания. Это, прежде всего, туберкулезные процессы, воспалительные процессы.

К вторичным бронхоэктазам относятся так называемые ателектатические бронхоэктазы, которых касался Игорь Евгеньевич. Они возникают в зоне частичного или полного ателектаза и развиваются вследствие инфицирования бронхиального секрета, дистальнее места обструкции.

Рентгенологические признаки бронхоэктазов зависят от того, в каком состоянии находится окружающая легочная паренхима. Она может быть не изменена, может быть нарушена воздушность, может быть – наоборот, уплотнена.

Чаще всего мы выявляем расширение просветов бронхов, если, например, вокруг имеются уплотнения легочной ткани, обусловленные воспалительным или фиброзным изменением, как на правом снимке. Выявляется расширение просветов бронхов: стенки их выглядят в виде толстых параллельных линий, а в поперечном сечении бронхоэктазы обычно имеют вид ячеек кольцевидной формы диаметром до 1 сантиметра.

При сохранении воздушности легочной ткани бронхоэктазы, особенно если они ограничены, выявить сложно. Мы видим локальные участки ячеистой и тяжистой деформации легочного рисунка.

Здесь мы видим, что в прямой проекции, за тень сердца, этих изменений не видно. Они лучше выявляются при исследовании в боковой проекции, почему и необходимо делать снимки в двух проекциях. Это стандартная методика исследования при патологии органов грудной клетки.

При значительном расширении, при формировании кистовидных или мешотчатых бронхоэктазов мы можем видеть тонкостенные полости округлой или овальной формы. Чаще это встречается при таких врожденных патологических состояниях как муковисцидоз.

В таких крупных бронхоэктазах при обострении, присоединении воспаления мы можем видеть горизонтальные уровни жидкости. Это является важным признаком бронхоэктазов.

Таким образом, рентгенологические признаки бронхоэктазов мы можем разделить на прямые и косвенные симптомы.

Конечно, изменение бронхиальной проходимости так или иначе отражается на воздушности легочной ткани. Это может проявляться:

Долгое время методом диагностики бронхоэктазов была бронхография. Но в настоящее время в связи с внедрением компьютерной томографии это стало основным методом диагностики бронхоэктазов.

Они выявляются при компьютерной томографии практически в 100% случаев. Особенно при компьютерной томографии высокого разрешения, о чем мы очень подробно говорили при прошлой встрече.

Основными компьютерно-томографическими признаками бронхоэктазов является расширение просвета бронха, отсутствие нормального уменьшения его диаметра по направлению к периферии и видимые просветы бронхов в кортикальных отделах легких.

По форме выделяют три вида бронхоэктазов.

Цилиндрические бронхоэктазы. Мы можем говорить о них, когда отношение диаметра бронха к диаметру артерии больше единицы. Обычно это проявляется таким симптомом, который носит очень поэтическое название: симптом «кольца с камнем».

Непосредственно кольцо воздушное – это бронхи (здесь мы видим на обоих слайдах). Камень – это легочная артерия. Чаще всего такие бронхоэктазы формируются при хронических бронхитах. Большую роль в их формировании играют инфекционные процессы.

Варикозные (веретенообразные) бронхоэктазы имеют вид неравномерного (варикозного) расширения просвета бронха. Причем стенки бронхоэктазов, как правило, утолщены за счет хронических рецидивирующих воспалительных процессов. То есть за счет перибронхиального склероза.

Чаще веретенообразные бронхоэктазы могут заканчиваться кистовидным расширением своего просвета: так называемые мешотчатые бронхоэктазы. Часто в них выявляются горизонтальные уровни жидкости.

Три основных разновидности бронхоэктазов, которые мы выявляем.

Непосредственные патологические процессы, которые связаны с формированием бронхоэктазов.

Из них, прежде всего, муковисцидоз (кистозный фиброз, как он еще определяется). Это наследственное заболевание, которое характеризуется системным поражением экзокринных желез, обуславливающим нарушение органов дыхания в сочетании с заболеванием органов пищеварения.

Выделяют несколько клинических форм. В том числе смешанную легочно-кишечную форму, которая наблюдается у подавляющего большинства пациентов, и изолированную бронхолегочную форму.

В патогенезе формирования бронхоэктазов при этой патологии: низкое содержание воды в бронхиальном секрете, нарушение мукоцилиарного клиренса, застой секрета в бронхах, развитие вторичного рецидивирующего воспаления.

Надо сказать, что кистозный фиброз – это двусторонний процесс. Он чаще локализуется в верхней доле правого легкого. Определяются множественные бронхоэктазы – смешанные и варикозные. В более поздних стадиях – кистовидные или мешотчатые. Ретенционные кисты, бронхиолоэктазии.

Поскольку процесс характеризуется рецидивирующими обострениями, то очень часто в них застаивается секрет. Мы видим эти изменения в виде заполненных бронхов. Конечно, это сопровождается неравномерной воздушностью легочной ткани с участками клапанного вздутия.

Часто рецидивом и обострением инфекционного процесса у таких пациентов является синегнойная палочка.

Компьютерная томография имеет большое значение при кистозном фиброзе. Особенно при наблюдении пациентов в динамике, поскольку позволяет определить активность воспалительного процесса.

Вторая врожденная патология, которая связана с формированием бронхоэктазов и вследствие нарушения мукоцилиарного клиренса – синдром Картагенера. Он характеризуется обратным расположением внутренних органов.

Бронхоэктазы у данного пациента мы видим. Справа – выраженные изменения в нижней доле правого легкого, объемное уменьшение, наличие бронхоэктазов, бронхиолоэктазов с признаками воспаления. Часть из них заполнена содержимым. Также выявляются изменения в верхней доле левого легкого.

Выявление бронхоэктазов имеет большое значение у пациентов, длительно страдающих бронхиальной астмой, потому что они могут быть отражением такого осложнения, которое может встречаться у этих пациентов – аллергический бронхолегочный аспергиллез (АБЛА).

В патогенезе АБЛА имеет значение колонизация грибами дыхательных путей (обычно бронхов среднего калибра), повреждения сосудов с эозинофильной инфильтрацией и формированием бронхоцентрических гранулем. Вследствие этого – развитие бронхоэктазов, бронхиальной обструкции, пневмофиброза.

В диагностических критериях АБЛА, как мы видим, помимо клинических и лабораторных данных большое значение имеет выявление проксимальных бронхоэктазов. Применение в данной ситуации компьютерной томографии имеет большое клиническое значение, поскольку эти изменения хорошо выявляются с помощью этого метода.

В данном случае приведен пример пациента с бронхиальной астмой – длительно страдающий, находящийся на терапии глюкокортикостероидами. На обзорной рентгенограмме обращают на себя внимание изменения в верхней доле правого легкого. Вот так они выглядят при прицельной рентгенограмме.

Мы видим, что эти изменения в виде V-образной заполненной структуры. На томограммах очень хорошо видно как раз расширенные бронхи и заполненные. В данном случае по типу ретенционной кисты.

Вот так выглядят случаи подтвержденного АБЛА. Выявляется проксимальная бронхоэктаза – расширенные сегментарные и субсегментарные бронхи. Часть из них может быть заполнена патологическим содержимым.

При утяжелении и увеличении эозинофилов в крови у пациентов с бронхиальной астмой для выявления проксимальных бронхоэктазов, что может быть отражением АБЛА, целесообразно проводить компьютерно-томографическое исследование.

Мне еще хотелось бы обратить внимание на такую патологию, как атипичная микобактериальная инфекция (не туберкулезная микобактериальная инфекция). Это процессы, которые развиваются у пациентов старшей возрастной группы: старше 45-50 лет. Они характеризуются рецидивирующей бронхолегочной патологией. Наиболее частым возбудителем, при котором происходит формирование бронхоэктазов, является Micobacterium avium.

Преимущественно такие процессы локализуются в средней доле и в язычковых сегментах. Рецидивирующий бронхолегочный процесс с локализацией в этих сегментах может навести на мысль, что это может быть вызвано не туберкулезной (атипичной) микобактериальной инфекцией и требует уточнения.

У этого пациента мы видим изменения в средней доле правого легкого, которые проявляются ячеисто-тяжистой деформацией легочного рисунка, некоторым объемным уменьшением средней доли. При компьютерно-томографическом исследовании мы видим варикозные и кистовидные бронхоэктазы с выраженными перибронхиальными воспалительными и склеротическими изменениями.

Я хотела обратить ваше внимание относительно бронхоэктазов. Конечно, логично, что поствоспалительные и посттуберкулезные процессы к этому приводят. Но при этих двух состояниях – не туберкулезной микобактериальной инфекции и АБЛА – применение компьютерной томографии в диагностике этой патологии имеет большое значение.

Бронхиолиты или патология мелких бронхов.

Бронхиолиты определяются как экссудативное или продуктивно-склеротическое воспаление мелких дыхательных путей (бронхиол), которое приводит к частичной или полной непроходимости.

К бронхиолам относятся мелкие бронхи, из которых выделяют терминальные и респираторные бронхиолы. Диаметр бронхиол не превышает 2-3 мм. Особенностью анатомического строения бронхиол является то, что их стенка не содержит хрящевые пластинки.

При этом выделяют терминальные и респираторные бронхиолы. Терминальные бронхиолы регулируют воздушные потоки. Это воздухопроводящие пути. Респираторные бронхиолы участвуют в газообмене.

Существует несколько классификаций бронхиолитов. Но нам с точки зрения лучевой диагностики будет наиболее приемлема так называемая патогистологическая классификация бронхиолитов, при которой выделяют острые (экссудативные) бронхиолиты. Основной причиной их формирования являются инфекционные процессы, ингаляция газов. Морфологически там возникает некроз эпителия, отек и инфильтрация стенки. Такие бронхиолиты в клинической картине отличаются острым началом. При неадекватном лечении может возникать хронизация процесса, либо происходить (если лечение своевременное) инволюция воспаления.

Хронические (или продуктивносклеротические) бронхиолиты. Выделяют констриктивные и пролиферативные. Констриктивный бронхиолит характеризуется перибронхиолярным фиброзом и сужением просвета. К нему относятся такие гистологические формы, как облитерирующий, респираторный, фолликулярный бронхиолит, панбронхиолит. Такая форма поражения мелких бронхов возникает при системных заболеваниях соединительной ткани, постинфекционных состояниях при неадекватном лечении, состоянии после трансплантации органов и тканей.

Пролиферативный бронхиолит характеризуется продуктивным воспалением и разрастанием грануляционной ткани или организующегося экссудата. К пролиферативным бронхиолитам относится облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией. Такая форма бронхиолита может возникать при интерсцециальных заболеваниях соединительной ткани, либо идиопатических.

Клинические проявления бронхиолита. В основном, выделяют два ведущих симптома – прогрессирующую одышку и непродуктивный кашель. Но в диагностике этого состояния большое значение имеют, конечно, и данные анамнеза. Указание на острые респираторные заболевания, вдыхания токсических газов, органической, неорганической пыли. Прием лекарств. Наличие сопутствующей патологии, такой как коллагенозы, бронхиальная астма.

Что касается этнического фактора, то описан так называемый диффузный панбронхиолит, который развивается у жителей Тихоокеанского региона в связи с миграцией населения. Это может быть актуально и в других географических зонах.

Физикальные данные очень скудные при бронхиолите. Это могут быть сухие свистящие хрипы. Спирометрия – данные функции внешнего дыхания зависят от генетической формы бронхиолита. Так, в основном, констриктивные бронхиолиты, которые характеризуются перибронхиолярным фиброзом. Для них характерно развитие обструктивных нарушений. Причем практически такие пациенты не отвечают либо слабо отвечают на пробу с бронходилятаторами. А при пролитеративной форме бронхиолита встречается обычно рестриктивный характер нарушения функции внешнего дыхания.

К сожалению, рентгенологические изменения выявляются не более, чем у половины пациентов, в основном, при выраженных формах. Они могут проявляться либо участками повышения воздушности легочной ткани (как мы видим на правом снимке) либо участками уплотнения легочной ткани, или усилением легочного рисунка.

Поэтому ведущую роль в диагностике бронхиолитов играет, конечно, компьютерная томография высокого разрешения. Мы все чаще и чаще упоминаем эту патологию, говорим о бронхиолитах именно в связи с развитием компьютерной томографии, поскольку получили возможность выявить эти изменения.

Я вам напомню о том, что в норме при стандартном исследовании, при компьютерной томографии высокого разрешения мелкие бронхи, бронхиолы мы не видим. Мы начинаем их видеть тогда, когда там происходит какой-то патологический процесс.

Признаки бронхиолита мы можем разделить на прямые признаки, когда мы непосредственно видим эти измененные бронхиолы. Это может возникать за счет утолщения их стенок, выполнения просвета на содержимом. Либо центрилобулярные очаги.

Наконец, косвенными признаками бронхиолитов является неравномерная воздушность легочной ткани.

Именно этот симптом встречается обычно при инфекционных бронхиолитах и обусловлен инфекционными процессами, к которым могут относиться бактериальные инфекции (чаще мы видим это при микоплазменных пневмониях), при туберкулезных и нетуберкулезных микобактериальных инфекциях. Вирусная этиология обычно встречается при аденовирусах, респираторно-синциальных вирусах. У детей обычно одной из причин такого острого инфекционного бронхиолита является именно этот вирус. При грибковом поражении – бронхолегочном аспергиллезе.

Симптом «дерева в почках» очень часто встречается при инфекционных бронхиолитах.

Надо сказать, что этот симптом потенциально обратим при адекватном лечении. Здесь мы видим инволюцию патологических изменений. Здесь и признаки бронхиолита, и, кстати говоря, бронхоэктазов – так называемых приходящих бронхоэктазов, которые возникают при воспалении. Уже на фоне адекватного лечения мы видим, что большинство так называемых бронхоэктазов уже не определяется. А бронхоэктазы – это необратимые изменения. Поэтому обычно, если мы видим такие выраженные воспалительные изменения, то с осторожностью пишем о бронхоэктазах, потому что потом может этого просто не выявляться.

Такие изменения, симптом «дерева в почках» может встречаться и при врожденной патологии, при которой тоже вовлекаются в процесс бронхиолы. Это тоже симптом Картагенера (о котором мы говорили) и муковисцидоз.

Диффузный панбронхиолит – это редкое заболевание жителей Тихоокеанского региона. Характеризуется развитием иммунной реакции. Там происходит мононуклеарная инфильтрация бронхиол, альвеолярных ходов и альвеол. Клинически проявляется кашлем, мокротой, одышкой. Обычно характеризуется присоединением бактериальной инфекции.

Здесь мы видим такие выраженные изменения, которые обусловлены воспалением бронхиол и мелких бронхов, и бронхов среднего калибра. Это проявляется утолщением стенок бронхов, расширением их просвета, расширением просвета бронхиол. Здесь стрелкой показано, как уже практически около плевры мы видим, какой широкий просвет бронхиол, утолщение стенок. Просветы бронхов заполнены содержимым.

Два симптома (как я уже говорила) – это симптом «дерева в почках» и центрилобулярные очаги по типу матового стекла. Они имеют вид плохо очерченных центрилобулярных очагов низкой плотности. Их морфологической основой являются участки перибронхиолярного воспаления.

«Дерево в почках» – это, в основном, внутри бронхов и стенки. Здесь это перибронхиальное воспаление без признаков расширения просвета и заполнения бронхиальным секретом. Патологические процессы, которые могут к этому приводить – это гиперчувствительная пневмония, респираторный бронхиолит, фолликулярный бронхиолит.

Гиперчувствительный пневмонит (или, как мы называли, экзогенный аллергический альвеолит) – в большинстве случаев это заболевание, которое развивается как аллергическая реакция на вдыхание газов, какой-то токсический повреждающий фактор аллергической реакции. Как правило, в процесс вовлекаются и бронхиолы. Чаще всего, мы видим в остро-подострой или острой фазе множественные центрилобулярные очаги низкой плотности, с расплывчатыми контурами, по типу матового стекла. Это очень характерный признак гиперчувствительного пневмонита.

Фолликулярный бронхиолит чаще встречается у детей. Характеризуется гиперплазией лимфоидной ткани в стенках бронхиол с формированием фолликул. Может наблюдаться также у пациентов с ревматоидным артритом.

Респираторный бронхиолит – это бронхиолит, который развивается у курильщиков. Надо сказать, что в начальной стадии эти изменения никак себя не проявляют и выявляются только при компьютерном томографическом исследовании. Средний возраст развития такого бронхиолита – 35 лет. Заболевание (как я уже говорила) ассоциировано с курением.

Там происходит врастание в респираторные бронхиолы грануляционной ткани, которая содержит пигментированные альвеолярные макрофаги. При компьютерном томографическом исследовании выявляются такие мелкие центрилобулярные очаги по типу матового стекла. Они указаны (часть из них) стрелками. Они множественные-множественные. Если вы посмотрите, то здесь очень много этих очагов. При этом, мы видим, что совершенно нормальные стенки бронхов. Они, может быть, немножко уплотнены, но не утолщены.

Изменения эти, как правило, локализуются в верхних отделах легких, но и могут сочетаться с центриацинарной эмфиземой. Этот бронхиолит развивается (как я уже говорила), в основном, у курильщиков и выявляется только при компьютерно-томографическом исследовании.

Наконец, косвенный признак поражения бронхиол – это так называемая мозаичная плотность, или мозаичная перфузия, которая имеет вид сочетания участков повышенной и пониженной плотности в легочной ткани. Возникает в результате изменений в мелких бронхах с последующей рефлекторной вазоконстрикцией и перераспределением крови в здоровые участки легочной ткани. Эти изменения необходимо дифференцировать с симптомом матового стекла. Об этом симптоме мы еще не говорили. Думаю, в дальнейшем коснемся в дифференциальной диагностике этого симптома.

При исследовании на выдохе. При такой неравномерной воздушности легочной ткани эти изменения лучше выявляются при исследовании на выдохе в виде так называемого симптома «воздушной ловушки».

Этот симптом очень характерен для облитерирующего бронхиолита, при котором мы видим неравномерную мозаичную плотность легочной ткани, которая обусловлена участками вздутия, и хорошо видно при исследовании на выдохе.

При поствоспалительных изменениях, при хронизации процесса могут возникать изменения по типу облитерирующего бронхиолита. По типу синдрома Swyer-James, который развивается у детей после вирусной инфекции. Как правило, эти изменения характеризуются односторонним поражением и поражением долевым. Эти изменения необходимо, конечно, дифференцировать с эмфиземой, потому что в основе их лежит не деструкция легочной ткани, а именно развитие этого бронхиолита и с последующей повышенной воздушностью легочной паренхимы.

В данном случае (мы видим) это проявляется обычно рентгенологически, повышением воздушности легочной ткани. То же самое мы видим при компьютерно-томографическом исследовании, что в данном случае имеется поражение нижней доли левого легкого. Объем доли увеличен. Воздушность повышена. Сосудистое русло дисредуцировано. Могут на этом фоне встречаться отдельные бронхоэктазы цилиндрические.

Последнее, чего мне хотелось бы коснуться – это облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией. В 70% развития такого состояния причина, как правило, не установлена. В 30% аналогичные изменения могут возникать при системных заболеваниях соединительной ткани, при лекарственной терапии.

Средний возраст развития этой патологии – 55 лет. Происходит разрастание полиповидной грануляционной ткани в бронхиолах. Клинически характеризуется непродуктивным кашлем, одышкой. Может выявляться в виде субфебрильной лихорадки (особенно при лекарственной терапии).

При компьютерно-томографическом исследовании возникают двусторонние участки уплотнения легочной ткани, которые располагаются преимущественно в кортикальных отделах легких. Может выявляться утолщение стенок бронхов, расширение их просвета в зонах уплотнения.

Основной отличительный признак облитерирующего бронхиолита с организующейся пневмонией от затяжной пневмонии – обычно двусторонние изменения и отсутствие эффекта от антибактериальной терапии.

Здесь представлен пример облитерирующего бронхиолита с организующейся пневмонией. Мы видим двусторонние изменения, преимущественно в виде участков уплотнения легочной ткани в субплевральных отделах. Степень этих изменений может быть различной на фоне этих уплотненных участков. Мы видим воздушные просветы бронхов. На фоне обычной антибактериальной терапии инволюция таких изменений не происходит.

Таким образом, в дифференциальной диагностике бронхиолитов большое значение имеют данные анамнеза, клинической картины, данные, прежде всего, функции внешнего дыхания. Решающее значение в выявлении, дифференциальной диагностике принадлежит компьютерной томографии высокого разрешения. Здесь уже дифференциальная диагностика строится уже по преимущественному признаку.

Если это симптом «дерева в почках», то выявляются локальные это или диффузные изменения. Если это центрилобулярные очаги – здесь значение имеет, курящий или некурящий человек. Третий признак – мозаичная воздушность легочной паренхимы. Наиболее точный диагноз устанавливается с помощью морфологической верификации.

Таким образом, компьютерная томография в настоящее время – это основной метод диагностики патологии мелких бронхов, вообще в диагностике патологии бронхов. Если говорить о патологии бронхиол, то основными симптомами является симптом «дерева в почках» и центрилобулярные очаги, и неравномерная воздушность легочной паренхимы.

Дифференциальная диагностика строится с учетом данных анамнеза, клинической картины, функции внешнего дыхания и гистологического исследования.