Что такое периферийное зрение

Нарушение периферического зрения

Периферическое зрение является важной частью здоровья и комфортной жизнедеятельности человека. Оно обеспечивается нервными клетками сетчатки, находящимися на всей поверхности. Такие нервные клетки часто называют палочками, которые отличаются обеспечением меньшей четкости в сравнении с колбочками, находящимися в районе центра сетчатки. Главная функция периферического зрения – ориентировка в пространстве, особенно во время темноты. Часто нарушения «бокового» зрения вызываются повреждением сетчатки, а также отростков нервных клеток. Второй случай встречается заметно чаще в практике медиков.

Виды нарушения периферического зрения

Нормальное зрение у человека предусматривает возможность видеть в широком диапазоне яркости, а также в пространстве без поворота головы. Чаще всего нарушения периферического зрения связаны с появлением участков, которые не функционируют. Изначально они даже не видны человеку – самым близким по сути описанием является то, что они выглядят как темные пятна. Со временем такие области увеличиваются, занимая между 25 и 50% всего поля зрения в одном или обоих глазах. В результате зрение человека становится «тоннельным». Все объекты различимы только на ограниченной площади.

Выпадение отдельных участков зрительного поля называется также геминопсией. Она чаще всего встречается на обоих глазах, что говорит о причинах, перечисленных далее. При наличии проблем только в одном глазу можно говорить о повреждении зрительного нерва.

Причины возникновения проблем с периферическим зрением

Чаще всего боковое зрение страдает из-за следующих факторов:

Таким образом, проблемы со зрением могут возникнуть из-за черепно-мозговой травмы, неудачного падения или нездорового образа жизни. В последнем случае играть роль в ухудшении зрения может излишек сладкой и жирной пищи. Иногда ухудшение изображения может проявляться и в других ситуациях, не связанных с ухудшением состояния организма. Это может быть связано с перегревом на солнце в жаркую погоду. Не следует путать подобные случаи с ослаблением бокового зрения.

Диагностика и лечение нарушения периферического зрения

Во множестве случаев периферическое зрение ухудшается из-за нарушений в работе головного мозга, но большинство ситуаций – проблемы с глазами или зрительными нервами. Обнаружить причину возникновения слепых пятен специалисты способны по форме и расположению:

Диагностика проходит с использованием специального оборудования, способного уловить проблемные участки на глазах. Обследуемый также должен закрывать поочередно каждый глаз, а специалист будет перемещать предмет (например, ручку) от периферии до центра. Задача этого метода – установление того, когда пациент заметит перемещаемую вещь.

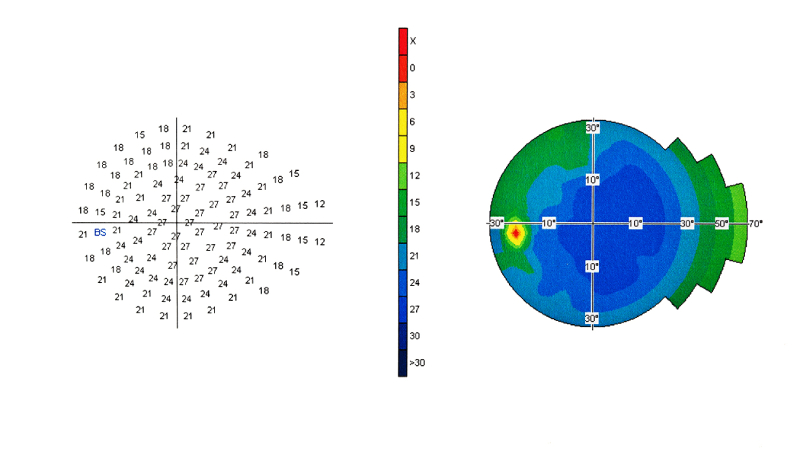

Более точный вариант обследования – периметрия, предусматривающая кинетический метод (пациент должен смотреть в одну точку на приборе, а потом он должен заметить возникновение светлого пятна на периферии). Статистическая периметрия является альтернативой, использующей компьютерные модели. В этом случае периферическое зрение определяется путем реагирования на появление огней. Отличия в яркости стимулирующих огней вместе с компьютерной обработкой помогут правильно установить причины заболевания глаз и подобрать способ лечения.

Чтобы исключить необходимость привлечения хирургов, можно воспользоваться глазными каплями, которые подходят для лечения глаукомы на ранних этапах. Лечебное средство стабилизирует внутриглазное давление с целью исключения более серьезных последствий. Главное – не заниматься самолечением и рассчитывать на то, что все само пройдет.

Если проблемы со зрением наблюдаются головными болями, есть повод обратиться к врачу (и не одному). Также обратите внимание на то, как просто или сложно перемещаться в темноте – например, после выключения света дома ночью. Предусмотрительность с вашей стороны исключит лишние затраты на лечение и потерю возможности видеть.

Боковое зрение у мужчин и женщин

Автор:

Как известно, зрение человека подразделяется на центральное и боковое (периферическое). Обладателями центрального зрения являются и мужчины и женщины, а вот боковое зрение, лучше развито у представительниц прекрасной половины человечества.

Что такое центральное зрение

Центральное зрение человека является главным. Именно оно позволяет осматривать предмет, определяя его форму, цвет, яркость. Боковое же зрение, которое, обеспечивается периферическими областями сетчатки нашего глаза, помогает пространственному ориентированию, расширяет кругозор. Оба этих зрения дополняют друг друга, правда, функционируют они у женщин и у мужчин, не совсем одинаково. Разберемся почему.

Смотреть вперед!

Расширенный кругозор

В отличие от мужчин, женщины всегда были наделены особыми функциями. Им не было нужды выступать в роли охотников, на плечи женщин легла обязанность следить за жильем и детьми, в том числе, очень быстро реагировать на возникшую опасность (к примеру, на вторжение диких зверей). Для подобных целей, одного центрального зрения было мало, ведь чтобы не потерять бдительность, видеть нужно было буквально спиной. Так у женщин постепенно тренировалось периферическое боковое зрение, позволяющее улавливать любые движения вокруг. И теперь, представительницы прекрасного пола обладают весьма широким кругозором, а также способностью видеть все, что происходит перед ними и отслеживать обстановку по сторонам. Некоторые особы, кстати, обладают периферийной видимостью, практически, в 180 градусов. Сильный пол, даже мечтать о таком не может.

Понять друг друга

Как часто, женщины негодуют по поводу заинтересованных взглядов мужчин на ножки красивых девушек, в то время как поиски собственных носок в доме заканчиваются настоящим приключением для всей семьи. Причина как раз и кроется в отсутствии бокового зрения. Мужчина смотрит строго перед собой, сконцентрировав внимание на имеющейся цели. Женщина же, обладая широким кругозором, способна воспринять даже то, что только отчасти попадет в ее поле видимости. Именно поэтому, мужчины могут долго смотреть на привлекший внимание предмет, но при этом никак не находить вещей, лежащих на вполне видном месте, но слегка в стороне от обзора.

Кстати, боковое зрение, имеет довольно весомую роль в таком деле, как вождение автомобиля. Так, представительницы прекрасной половины человечества намного быстрее реагируют на находящуюся сбоку опасность, более умело используют боковые зеркала. Сильная половина, наоборот, быстрее обратит внимание на препятствие, находящееся впереди, и мгновенно на него отреагирует (притормозит, перестроится).

Как быть, если зрение пропало

Боковое зрение до сих пор детально не изучено. Специалисты утверждают, что при проведении соответствующих тренировок, его можно развить, и у мужчин в том числе. К примеру, выполняя такое упражнение: пристально смотреть на цель, находящуюся на уровне глаз, одновременно пытаясь детально рассмотреть предметы по сторонам.

Таким образом, периферическое зрение у женщин и мужчин действительно существенно различается. У мужчин оно развито хуже, однако вполне поддается тренировке и развитию, только вряд ли представители сильного пола, станут этим заниматься. Ведь они просто привыкли к тому зрению, что есть, да и сравнить качество женского и мужского зрения не имеют возможности.

Но, как быть, если уже ставшее привычным боковое зрение, вдруг пропало? Выяснить, как на самом деле обстоят дела, можно только побывав на приеме у офтальмолога. Одновременно с исчезновением периферического зрения, многие начинают замечать, что вокруг все «плывет», да и качество зрения существенно ухудшилось. Причиной подобных нарушений может выступать глаукома, катаракта, повышение внутричерепного давления, повреждение зрительного нерва или сетчатки глаза и пр. Именно поэтому, обратиться к врачу необходимо, чтобы точно определить причину и пройти при необходимости, соответствующее лечение.

В медицинском центре «Московская Глазная Клиника» все желающие могут пройти обследование на самой современной диагностической аппаратуре, а по результатам – получить консультацию высококлассного специалиста. Клиника открыта семь дней в неделю и работает ежедневно с 9 ч до 21 ч. Наши специалисты помогут выявить причину снижения зрения, и проведут грамотное лечение выявленных патологий.

Уточнить стоимость той или иной процедуры, записаться на прием в «Московскую Глазную Клинику» Вы можете по телефонам в Москве 8 (800) 777-38-81 8 (499) 322-36-36 (ежедневно с 9:00 до 21:00) или воспользовавшись формой онлайн-записи.

Автор:

Параметры поля зрения для каждого индивидуального глаза различаются. Определяющей величиной в этом случае является оптическая работа сетчатки. Также поле зрения ограничивается анатомическими структурами (край глазницы, спинка носа и т.д.). Нормальные показатели для поля зрения (при взгляде на белый цвет) имеют следующие значения: 90 градусов кнаружи, 70 градусов кнаружи кверху, 90 градусов кнаружи книзу, 55 градусов кнутри, 50 градусов кнутри книзу, 55 градусов кнутри кверху, 65 градусов книзу.

При различных заболеваниях органов оптической системы (патология сетчатки, зрительного пути, глаукома и т.д.) происходит сужение границ поля зрения. Сужение границ может быть концентрическим или локальным. Иногда возникает выпадение каких-либо участков с появление скотом. Надо учитывать, что даже при нормальном зрении имеются физиологические скотомы (ангиоскотомы, слепое пятно в области височного поля зрения размером 15 градусов). Слепое пятно располагается в той части сетчатки, которая лишена фоторецепторов (это находится в проекции зрительного нерва). Вокруг слепого пятна возникают ангиоскотомы, которые представляют собой лентовидные участки крупных сосудов сетчатой оболочки. В этих областях фоторецепторы попросту прикрыты сосудами и кровью.

При поражении зрительного нерва или пигментной дистрофии сетчатой оболочки происходит концентрическое сужение поля зрения. При этом степень сужения может быть критической. В этом случае говорят о трубчатом зрении, которое характеризуется локальной областью видения, не превышающей 5-10 градусов в центральной области. При такой патологии пациент теряет способность ориентироваться в пространстве, но читать при этом чаще может.

При симметричном выпадении полей зрения с обеих сторон, вероятно, речь идет об объемной аномалии головного мозга (опухоль, воспаление, кровоизлияние, ишемия). Очаг этот может располагаться в области гипофиза, в основании мозга, в районе зрительных трактов.

При симметричном половинчатом выпадении височной области полей зрения с обеих сторон (гетеронимная битемпоральная гемианопсия) чаще поражается внутренняя область хиазмы, то есть повреждаются волокна, которые начинаются от носовых половин сетчатой оболочки обоих глаз.

При таком же поражении, но с носовой области (гетеронимная биназальная гемианопсия), обычно происходит сдавление перекреста снаружи, например, при серьезном склерозе сонных артерий. Такое состояние встречается нечасто.

Гомонимная гемианопсия сопровождается одновременным выпадением полей зрения с одной стороны (правой или левой) в обоих глазах. Такая ситуация наблюдается при поражении одного из трактов зрительного пути. При участии правого тракта, происходит выпадение зрения с левой стороны, и наоборот.

Если объемное образование в головном мозге имеет незначительные размеры, то сдавлению может подвергаться только часть зрительного тракта. При этом может возникать симметричная гомонимная квадрантная гемианопсия, при которой наблюдается выпадение только четверти поля зрения с обеих сторон.

При корковом поражении зрительных центров возникает вертикальная линия гомонимных выпадений в структуре поля зрения, которая не вовлекает точку фиксации в проекции желтого пятна и другие центральные отделы. Та особенность связана с тем, что от центральной области сетчатой оболочки нейроэлементы направляются к обеим корковым структурам, которые находятся в двух полушариях.

При патологии в области сетчатой оболочки и зрительного нерва форма сужения полей зрения может быть различной. В частности, при глаукоме возникает сужение зрения с области носа.

При сохраненных границах поля зрения и выпадении отдельных участков говорят о скотомах. Они бывают абсолютными, то есть зрение в какой-то области отсутствует полностью, и относительными, когда человек может воспринимать объект, но в меньшей степени. При скотомах скорее всего имеются очаги поражения в сетчатке или зрительных путях. Положительная скотома воспринимается пациентом в виде темного или серого пятна. При этом очаг поражения располагается в зрительном нерве или сетчатке. При отрицательной скотоме пациент не воспринимает слепое пятно. Его можно выявить только в результате проведенного исследования. Обычно она возникает на фоне поражения проводящих путей.

Мерцательные скотомы появляются внезапно. Они кратковременны, перемещаются в пространстве и сохраняются даже при закрывании глаз (при этом они воспринимаются как яркие, зигзагообразные мерцающие молнии, которые стремятся в периферическую зону). Симптомы этот возникает в ответ на спазм артерий головного мозга. При мерцательных скотомах следует немедленно принять спазмолитический препарат. Возникают такие симптомы с различной периодичностью.

В зависимости от локализации, скотомы подразделяют на центральные, парацентральные, и периферические.

Имеются абсолютные физиологические скотомы, которые возникает в 12-18 градусах от центра в височной доле. Эта скотома возникает в проекции волокон зрительного нерва. Однако, при патологических состояниях, размер этой физиологической скотомы может увеличиваться, что имеет диагностическое значение.

В случае центрального и парацентрального расположения скотомы, чаще поражается папилломакулярный пучок зрительного нерва, хориоидея или сетчатка. Также центральная скотома часто сопровождает рассеянный склероз.

Диагностика нарушений периферического зрения

Для оценки поля зрения можно прибегнуть к простому сравнительному методу. При этом необходимо, чтобы параметры поля зрения врача были в пределах нормы. Испытуемого во время теста помещают непосредственно перед медицинским работником и спиной к источнику света на расстоянии от полуметра до метра. Манипуляции проводят по отдельности для каждого глаза. Это можно обеспечить путем закрывания разноименных глаз обследуемого пациента и врача (то есть правый глаз пациента и левый глаз доктора, и наоборот).

Обследуемый смотрит прямо в открытый глаз врача. Доктор при этом от периферии к центру в разных плоскостях перемещает кисть руки. Пальцы при этом следует несколько шевелить. Движущаяся рука должна располагаться посередине между пациентов и врачом. В тот момент, когда движущийся объект возникает в поле зрения пациента, последний должен об этом сообщить.

Методика это довольно грубая, но позволяет выявить значительное сужение границ поля зрения или же серьезные дефекты. В связи с этим пробы эта, скорее оценочная или ориентировочная, потому что в результате нее нет возможности получить цифровые значения. Обычно такой способ определения границ зрения применяют у маломобильных пациентов, например, у лежачих, когда проведение обследования с применением специального прибора не представляется возможным.

Для более точного определения границ зрения необходимо использовать специальные приборы. Одной из инструментальных методик является кампиметрия, при которой поле зрения определяют на сферической вогнутой поверхности. Однако, методика эта имеет ограниченное применение. Чаще ее назначают для исследования центральных областей поля зрения, которые располагаются в пределах 30-40 градусов. Периметры для данного исследования выглядят как полусфера или дуга. Чаще других применяют периметр Ферстера, который выглядит как черная дуга 180-градусная на специальной подставке. Эту дугу можно перемещать в различных плоскостях. Наружная поверхность дуги подразделяется на градусы (от нуля до 90). Чтобы провести обследование, используют два типа предметов (белые и цветные), которые прикрепляются на длинные стержни. При этом диаметр объектов для исследования также различается. Чтобы определить наружные границы поля зрения, необходимо использовать белый круг диаметром 3 мм, для внутренних дефектов следует использовать белый круг 1 мм в диаметре. Размер цветных кругов составляет 5 мм.

Во время исследования голову испытуемого устанавливают так, чтобы глаз, в котором проводят измерения, находился в центральной части полусферы. Второй глаз закрывают при помощи повязки. Во время исследования пациент должен фиксировать взор на особой метке, расположенной в центральной части измерителя. В течение 5-10 минут перед проведением измерений пациент должен адаптироваться к условиям эксперимента. После этого доктор перемещает белую и цветную метки в различных направлениях от периферии к центру. Таким образом доктор определяет границы поля зрения в градусах.

При использовании проекционных периметров на саму дугу или на полушаровую внутреннюю поверхность периметра проецируют световой объект. Объекты обычно различной яркости, величины и цвета. Эта методика позволяет делать квантитативную количественную периметрию. Для этого используют два разноразмерных объекта, количество отраженного света от которых одинаково. Данная методика применяется для ранней диагностики различных заболеваний.

Чаще других методик применяется кинетическая (динамическая) периметрия. При этом объект перемещают в пространстве по направлению к центру от периферии по разным радиусам окружности. Также чаще начали применять статическую периметрию. В этом случае используют неподвижные объекты с разным объемом, величиной, яркостью. Для этого имеются автоматические статические периметры, которыми управляет компьютер. Врач выбирает подходящую программу для конкретного исследования. На экране полусферической или другой формы предъявляют тест-объекты, которые передвигаются в разных меридианах или же вспыхивают в различных частях экрана. При помощи специального датчика компьютер фиксирует показатели пациента. На специальном бланке документируются границы полей зрения, очаги выпадения. Данные представляются на распечатке компьютера. Диаметр метки при определении границ поля зрения составляет три мм. В случае низкого зрения можно несколько увеличить яркость метки или же ее диаметр. Если используют цветные метки, то диаметр их должен быть 5 мм. Так как периферическая область полей зрения является ахроматичной, изначально восприятие цветной метки является белым или же серым. Только после входа в зону цветного зрения метка становится красной, синей или зеленой, соответственно. Для определения цветного зрения испытуемый должен ставить метку именно в тот момент, когда она станет цветной. Самое узкое поле зрения характерно для зеленого цвета, более широкие для синего и желтого цвета.

Для повышения информативности периметрии нужно использовать метки с различным диаметром и яркостью. Такой способ определения границ зрения называется квантитативной периметрией. В результате можно на ранних стадиях различных заболеваний (глаукома, дистрофия сетчатки и т.д.) выявить патологию.

Чтобы исследовать ночное и сумеречное зрение, можно применять низкую яркость фонового облучения и низкую освещенность самой метки. Благодаря этому вступает в работу палочковый аппарат сетчатки.

На протяжении последних лет в офтальмологии чаще стали использовать визоконтрастопериметрию. При этом оценку пространства выполняют при помощи монохромных (черно-белых) или цветных полос. Они выглядят в виде таблиц или представляются на дисплее компьютера. Если имеется нарушенное восприятие пространственных решеток, то высока вероятность нарушений поля зрения в соответствующих участках.

Вне зависимости от модели прибора для определения поля зрения, следует соответствовать определенным правилам:

В зависимости от конкретной локализации сужений поля зрения, можно определить область поражения зрительного пути, степень дегенерации сетчатки, стадию глаукоматозного процесса.

В медицинском центре «Московская Глазная Клиника» все желающие могут пройти обследование на самой современной диагностической аппаратуре, а по результатам – получить консультацию высококлассного специалиста. Клиника открыта семь дней в неделю и работает ежедневно с 9 ч до 21 ч. Наши специалисты помогут выявить причину снижения зрения, и проведут грамотное лечение выявленных патологий.

Уточнить стоимость той или иной процедуры, записаться на прием в «Московскую Глазную Клинику» Вы можете по телефонам в Москве 8 (800) 777-38-81 и 8 (499) 322-36-36 (ежедневно с 9:00 до 21:00) или воспользовавшись формой онлайн-записи.

Периферийное зрение

Рис.1/1. Глаз с центральной ямкой сетчатки, частью периферийной зоны периферийного зрения.

Рис.2.Схема областей бинокулярного и периферийного зрения

Рис.3.Боковое зрение человеческого глаза.

Рис.4.Поле зрения человеческого глаза.

Периферийное зрение — это часть видения, которое происходит за пределами самого центра взгляда — центральной ямки.

В поле зрения входит большой набор центральных и не центральных точек, входящие в понятие центральное (центральная ямка) и не центральное зрение — периферийное зрение.

Содержание

Границы

Внутренние границы

Внутренние границы периферийного зрения могут быть определены одним из нескольких способов. При применении термина периферийное зрение в этом случае периферийное зрение будет называться как далеко периферийное зрение. Это видение за пределами дальности стереоскопического (бинокулярного) зрения. Видение может рассматриваться как ограниченная область в центре по кругу 60° в радиусе или 120° в диаметре вокруг центрированной точки фиксации, то есть точки, при которой направлен взгляд. [2] Однако, как правило периферийное зрение может также относиться к области вне окружности 30° в радиусе или 60° в диаметре, [3] [4] в видении смежных областей с точки зрения физиологии, офтальмологии, оптометрии или видение как науки в целом, когда внутренние границы периферийного зрения определены более узко, когда рассматривается одна из нескольких анатомических областей центральной зоны сетчатки, как правило, центральной ямки. [5]

Ямка представляет собой конусообразное углубление в центральной сетчатке (откуда центральная ямка) размером 1,5 мм в диаметре, что соответствует 5° поля зрения (см. рис.3). [6] Внешние границы ямки видны под микроскопом, или при помощи микроскопической технологии визуализации, таких как МРТ (Магнитно-резонансная томография) или (микроскопическая) Оптическая когерентная томография (ОКТ):

Оптическая когерентная томография (optical coherence tomography), или ОКТ (OCT) — современный неинвазивный бесконтактный метод, который позволяет визуализировать различные структуры глаза с более высоким разрешением (от 1 до 15 микрон), чем ультразвуковое исследование. ОКТ является своего рода видом оптической биопсии, благодаря которой не требуется удаления участка ткани и его микроскопического исследования.

При просмотре через зрачок, как при зрении (с помощью офтальмоскопа или просмотре сетчатки фотографии), видна только центральная часть ямки. Анатомы называют её клинической фовеа, что соответствует анатомическому подходу — при ее отделении или удалениии. Её структура равна диаметру 0,2 мм, равное 0,0084 градусов, что примерно составляет угол в 30 секунд между центрами двух колбочек M,L середины базовой полосы (550 нм) контрольной точки в центральной ямке фовеа).

В плане остроты зрения фовеальное зрение как Острота зрения определяется по формуле Снеллена:

где V (Visus) — острота зрения, d — расстояние, с которого знаки данного ряда таблицы видит испытуемый, D — расстояние, с которого видит глаз с нормальной остротой зрения.

При расстоянии просмотра R = 5 м, то глаз с остротой зрения v = 1,0 различит две точки, расстояние между которыми х = 2×5*tg(α/2) = 0,00145 м = 1,45 мм. Это основной критерий определения толщина штриха, расстояние между соседними штрихами в буквах на таблице и размеры самих букв (см. рис. 2, где: высота буквы Б = 5×1,45 = 7,25 мм).

Кольцевая область вокруг фовеа, известная как parafovea (см. рис.4), иногда принято изображать её как промежуточную форму видения называемое парацентральным видением. [7] Parafovea имеет внешний диаметр 2,5 мм, что составляет 8° поля зрения. [8] Пятно, что область сетчатки, которая определяется по крайней мере двумя слоями ганглиозных клеток (пучки нервов и нейронов) иногда воспринимается в качестве определения между собой границ центрального против периферийного зрения. [9] [10] [11] Макула (жёлтое пятно) имеет диаметр 6 мм и соответствует 18° поля зрения. [12] При осмотре зрачка при диагностике глаза, только центральная часть макулы (центральная ямка) является видимой. Известные анатомы клинические макулы (и в клинических условиях как просто макулы) принимают как внутреннюю область, и полагают, что они соответствуют анатомической фовее. [13]

Внешние нормальные границы поля зрения

Рис. 5/1. Внешние нормальные границы поля зрения, где OS-oculus sinister-острота зрения левого глаза, OD-oculus dexter-острота зрения правого глаза.

Внешние границы периферийного поля зрения соответствуют границам зрительного поля в целом. Для одного глаза, степень зрительного поля может быть определена в терминах четырех углов, каждый измеренный от точки фиксации, то есть точки, при которой взгляд направлен. Эти углы представляют четыре стороны света и являются 60° — улучшенный (вверх), 60° — от носа (к носу), 70°-75° уступают (вниз), и 100°-110° — височная (от носа и по направлению к виску). [19] [20] [21] [22] Для обоих глаз в сочетании поля зрения составляет 130°-135° по вертикали [23] [24] и 200°-220° по горизонтали. [25] [26]

Характеристики

Рис.5. Овалы А, B и C показывают, какие части шахматной ситуации шахматный мастер может воспроизвести правильно с его периферийным зрением. Линии показывают путь фовеальной фиксации в течение 5 секунд, когда задача запомнить ситуацию максимально точна. Изображения из [27] на основе данных [28]

Потеря периферийного зрения с сохранением центрального зрения называется туннельным зрением и потеря центрального зрения при сохранении периферийного зрения называется центральной скотомой.

Периферийное зрение слабое у людей, особенно вызывает не возможность в способности различения деталей, как цвета и формы. Это объясняется тем, что плотность рецепторов и ганглиозных клеток в сетчатке является большей в центре, а низкая плотность клеток по краям, и, кроме того, их представительства в зрительной коре гораздо меньше, чем в фовеа (жёлтое пятно) [5] (см. Центральная ямка сетчатки для объяснения этих понятий). Распределение рецепторных клеток в сетчатке различна между двумя основными типами, палочками и колбочками. Палочки не способны различать цвета и пик плотности их в ближней периферии (при 18° эксцентриситет), в то время как клетки колбочек имеют высокую плотность наиболее в самом центре, в центральной ямке откуда их плотность стремительно снижается (по законам обратной линейной функции).

Существование зрительной инерции в виде последовательного образа позволяет глазу воспринимать периодически затухающий источник света как непрерывно светящийся, если частота мельканий возрастает до определенного уровня. Наименьшая частота, необходимая для этого, называется критической частотой слияния мельканий. Слияния мельканий (при определённой частоте) и пороги снижения (восприятие мельканий с увеличивающейся частотой мелканий) происходят по направлению к периферии, но происходит это с процессом в данном случае, который отличается от других зрительных функций; поэтому на периферии имеет относительное преимущество замечает мерцания. [5] Периферийное зрение является также сравнительно хорошим при обнаружении движения (функция клеток Магно).

Центральное зрение является относительно слабым в темноте (скотопическое зрение), так как у клеток колбочек отсутствует чувствительность при низких уровнях освещенности. Род клеток, которые сосредоточены дальше от центральной ямки сетчатки — палочки, работают лучше, чем колбочки в условиях низкой освещенности. Это делает периферийное зрение полезным для обнаружения слабых источников света ночью (как слабых звезд). На самом деле, пилотов учат использовать периферийное зрение для сканирования при полётах в ночное время.[нужная цитация] Овалы А, B и C показывают (см. рис.5), какие части шахматной ситуации шахматный мастер может воспроизвести правильно с его периферийным зрением. Линии показывают путь фовеальной фиксации в течение 5 секунд, когда задача, чтобы запомнить ситуацию должна быть максимально точной. Изображения из [29] на основе данных [30]

Различия между фовеальным (иногда также называют центральным) и периферийным зрением отражены в тонкие физиологические и анатомические различия в зрительной коре. Различные визуальные направления способствуют переработке зрительной информации, поступающей из разных частей зрительного поля, и комплекс визуальных районов, расположенных вдоль берегов межполушарной щели (глубокая канавка, разделяющая два полушария головного мозга) была связана с периферийным зрением. Было высказано предположение, что эти области важны для быстрых реакций на визуальные стимулы в периферии, и контроля положения тела относительно силы тяжести. [31]

Периферийное зрение может быть осуществлено, например, жонглерами, которые регулярно должны находить и ловить предметы в зоне их периферийного зрения, что улучшает их способности. Жонглеры должны сосредоточиться на заданной точке в воздухе, так что почти вся информация, необходимая для успешного улавливания предметов воспринимается в ближней периферийной области.

Функции

Боковой обзор человеческого глаза происходит с просмотром около 90° височной области, иллюстрирующий то, как радужки и зрачок появляются повернутыми к зрителю из-за оптических свойств роговицы и внутриглазной жидкости.

Основными функциями периферического зрения являются: [32]

Периферийное зрение

Боковой обзор человеческого глаза составляет около 90° височной области мозга, иллюстрирующих то, как радужки и зрачок появляются повернутыми к зрителю из-за оптических свойств роговицы и внутриглазной жидкости.

При взгляде под большими углами, радужки и зрачок кажутся повернутыми к зрителю из-за оптического преломления в роговице. В результате ученик может по-прежнему быть видным под углами большими, чем 90°. [33] [34] [35]

Формирование синего сигнала в колбочке-S

Спектральная чувствительность колбочки примата в зоне восприятия высоко-ярких лучей цвета с пиками S,M,L (синих, зелёных, красных) в нм

Рис.2/1. Стерео-карта плотности синих или S-колбочек вокруг фовеального центра 0,2 мм, в зоне периферийного зрения. [36]

Особенность работы S-колбочек состоит в том, что синие S-колбочки, входящие в блок экстерорецепторов RGB, накрываемый кружком нерезкости предметной точки при фокусировании её на фокальную поверхность центральной ямки с колбочками M/L, синий луч блока RGB со скоростью в фемтосекунды (см. рис.1р) принимает синяя S-колбочка за пределами центральной ямки, где она расположена на расстоянии 0,13 мм от её центра. Плотность мозаики расположения колбочки-S наибольшая. По мере удаления S-колбочки от границы радиусом 0,13 мм — первого пояса периферийной зоны, градиент плотности уменьшается.

Недавно тщательные морфологические исследования позволили учёным лаборатории Марка [39] отличить короткую длину волны, которую воспринимает (синяя) колбочка, в отличие от средней и длинной длины волн, воспринимаемых колбочками M./L в человеческой сетчатке, при том без специального антитела, окрашивающего методы исследований (Ahnelt и др., 1987). [40] (Cм. рис. 1/a). [41]

Таким образом, колбочки (колбочки-S) имеют более длинные внутренние доли, которые находятся далее в сетчатке глаза как колбочки-S (синие) в отличие от колбочек с более длинными длинами волн (M./L). Внутренние диаметры долей не изменяются очень поперек всей сетчатки, они более жирные в foveal области (в жёлтом пятне), но более тонкие в периферийной сетчатке, чем колбочки с более длинными длинами волн. Колбочки также имеют меньшие и морфологически различные (тела) pedicles, чем другие две колбочки, что связано с восприятием меньшей длины волны. Длина волны синего цвета наименьшая и равна приблизительно 1‒2 мкм, в то время как волны зелёного и красного цвета равны приблизительно 3‒5мкм. (Ahnelt и др., 1990). [42] Кроме того, всюду по сетчатке, колбочки имеют различное распределение и не вписываются в регулярную шестиугольную мозаику колбочек, типичных для других двух типов. Это связано с поперечным сечением лучей электромагнитного излучения. С уменьшением длины волны (увеличением частоты и силы потока фотонов) уменьшается поперечное сечение луча. (Например, более длинные конусные заострённые мембраны колбочек-S и что интересно, палочки, чувствительные только к синим лучам в условиях малого освещения (и ночного) имеют цилиндрическую форму и размером в сечении порядка 1‒1,5мкм). [Замечание необходимое]. (См. рис. 1/1).

На современном уровне полученных данных о визуальном цветном зрении мы имеем:

Откуда получаем, что из трех спектральных типов колбочек RGB, обнаруженных в нормальной сетчатке человека, только одну S-колбочку или синюю колбочку можно отличить от других как в мозаике, так и своими размерами. Используя специальные антитела, генерируемые против колбочек с разновидностью синего пигмента опсина, являющиеся визуальными пигментами, содержащиеся в колбочках, можно селективно окрашивать коротковолновые чувствительные пигментные (или синие пигментные) S-колбочки. (рис.3) (Szell et al., 1988; Ahnelt and Kolb, 2000).

Это основы работы фоторецепторов «синих» колбочек при цветном зрении, когда впервые свет встречается с сетчаткой глаза и взаимодействует с ней в фовеальной ямке сетчатки глаза или в периферийной зоне в зависимости от угла зрения. При этом происходят взаимодействия света с внешними долями конусных мембран колбочек сетчатки глаза. Особенность работы колбочек-S ещё состоит в том, что их контролируют фоторецепторы ipRGC с фотопигментом (синий) Меланопсином, синапсически связанные с колбочками, расположенные в ганглиозном слое, которые также первыми встречают проходящие лучи света в глазу. Фильтруя сильные УФ лучи, они вместе с палочками регулируют работу колбочек и нейронов зрительных отделов мозга и участвуют на всех уровнях цветного зрения — рецепторном и нейронном. Самая критическая и высокая (энергетическая) чувствительность колбочек-S к сфокусированным спектральным лучам света равна 421—495 нм — зона синего S спектра лучей.

Цветное зрение как дифференцированное восприятие и выделение сфокусированных базовых лучей — это способность зрительной системы организма различать объекты, освещённые лучами дневного света (прямыми или отраженными) колбочками S,M,L, сфокусированными на них длинами волн (или частот) видимых лучей света. И накрываемые блоки этих трёх колбочек сфокусированными кружками нерезкости (см. Острота зрения человека ) на фокальной поверхности сетчатки глаза. Эти сфокусированные предметные точки S,M,L оппонентно выделяют основные лучи (красные, зелёные, синие) RGB в виде биосигналов, отправляемых в мозг, где создаётся цветное зрительное ощущение.

Рис. 8b. Короткие аксоны клеток HII исключительно связываются с Булочками или синими колбочками-S в периферийной зоне. [45]

Например, подтверждая вышесказанное, в работе Helga Kolbа дано:

Электронная микроскопия, наконец, показала, что тип HII горизонтальной ячейки действительно послал много древовидных «процессов» (сигналов) немногим Булочкам (колбочки S) посредством её древовидных полевых и меньших концентрациях процессов, приведших к лежанию «M». (зелёных) и «L» (красных) колбочек. Короткие аксоны этих клеток HII связываются с колбочками исключительно (рис. 8b) (Ahnelt и Kolb, 1994). Внутриклеточная регистрация от горизонтальных клеток H2 в сетчатке обезьяны доказала окончательно, что эта горизонтальная синяя клетка — чувствительный и важный элемент тропы колбочки в сетчатке примата (Dacey и др., 1996) [45]

Плотность колбочек и палочек в сетчатке человека

Рис. P/T. Схема шестиугольной формы (Shestigranik pattern kolbohek v zentralnoy yamke) упаковка колбочек M/L в центральной ямке без палочек.

Рис. А. Восьмиугольная симметрия присутствует на сетчатке глаза в 7‒8° (степенях) оригинальности, где 1 колбочка окружена восьмью палочками (нано-антена), когда статистически плотность палочек сначала достаточна, чтобы полностью окружить каждое уменьшающееся число колбочек по мере удаления от центра жёлтого пятна к периферии. Джеральд К.Хат. [46]

Рис. Аb. Шестиугольная симметрия присутствует на сетчатке глаза в 20° (степенях) оригинальности, где 1 колбочка окружена шестью палочками (нано-антена), когда статистически плотность палочек не достаточна, чтобы полностью окружить каждое уменьшающееся число колбочек по мере удаления от центра жёлтого пятна к периферии. Джеральд К.Хат. [46] [47]

Для понимания организации визуальных связей важно знать пространственное распределение различных типов клеток в сетчатке. Известно, что фоторецепторы организованы с довольно точной мозаикой. Как мы видели в фовеа, мозаика представляет собой гексагональную (шестигранную) упаковку колбочек. За пределами ямки палочки разрушают закрытую гексагональную упаковку колбочек, но при этом позволяют организованную архитектуру с колбочками, равномерно распределенной системой палочек (восемь или шесть) вокруг окружностей палочек. Таким образом, в терминах плотностей различных популяций фоторецепторов в сетчатке человека ясно, что плотность колбочек самая высокая в ямке фовеа и быстро падает за пределы ямки до довольно ровной плотности в периферической сетчатке (фиг.20 и 21) (Osterberg, 1935; Curcio et al., 1987). [48] [49] Существует пик палочковых фоторецепторов в кольце вокруг ямки около 4,5 мм или 18 градусов от фовеальной ямы. Оптический нерв (слепое пятно), конечно, свободен от фоторецептора (см. рис. 1/1). [50]

Замечание

При рассмотрении вопросов визуального цветного зрения следует различать и отличать понятия яркость света (физическая величина) от яркости цвета (биологическая величина).

Яркость цвета связана с цветным и чёрно-белым зрением, нашим личным, биологическим восприятием световых видимых более слабых лучей (электромагнитных колебаний) (см. дневное зрение), с колбочками S,M,L, (синих, зелёных, красных) с пиком длиной волны более 498 нм, которые нашим глазом воспринимаются как очень яркие (вопросы приспосабливаемости и выживания живых организмомв), хотя они физически по энергетике более слабые. У них частота колебаний волн более низкая, чем у синих, УФ лучей (длина волн менее 498 нм). Дневной образ жизни животных связан с окружающей средой обитания, где в основном все объекты освещены дневными лучами света, а прямой и отражённый видимый спектр света содержит основные видимые лучи S,M,L,, которые более слабые, но биологически отбираются как наиболее яркие. Понятно, почему мы не видим Уф лучи, рентгеновские лучи и т. д. Природа выбрала свой вариант восприятия среды обитания и защиты глаза от ненужных ей сильных УФ, фиолетовых, высокочастотных синих лучей с длинами волн менее 498 нм. Например, синие, УФ лучи с длинами волн менее 498 нм для глаза являются не яркими, и колбочками не воспринимаются, так как они блокируются от попадания на колбочки ганглиозными и биполярными клетками сетчатки глаза, хотя они более мощные! (Парадокс). (См. рис. Ф).

Откуда биологические понятия яркости и контрастности цвета при зрении отличаются от физическbх понятий яркости и контрастности света.

См. также

Источники

| Глаз и Зрение | |

|---|---|

| Основные разделы | Зрение,Глаз • Анатомия глаза • Теории цветовосприятия • Современные взгляды на цветное зрение |

| Зрение,Глаз | Глаз • |

Стереодисплей (3D-дисплей) • 3D-очки • Шлем виртуальной реальности • 4D-кино • 4DX • Стереоскопическая фотосъёмка • Стереопара • Виртуальный ретинальный монитор • Случайно-точечная стереограмма

Автостереоскопия • Бинокулярное зрение • Эффект Пульфриха

Автостереограмма • Анаглиф • Голография • Стереокинематограф • Стереоскоп • Трёхмерное телевидение • Стереоскопический фотоаппарат • « Спутник » • « ФЭД-Стерео »