Что такое перинатальное развитие ребенка

Пренатальное воспитание. Зачем это нужно?

С момента наступления беременности у будущей мамы есть целых 9 месяцев, чтобы сделать максимум для успешного будущего ее ребенка – через питание, эмоциональное, духовное и сенсорное взаимодействие.

В I триместре у эмбриона начинает формироваться голова, руки и ноги. Развиваются отделы нервной системы, которые отвечают за ориентацию в пространстве. Плод уже способен реагировать на нервные импульсы и внешние раздражители. Самой первой у него появляется реакция на прикасания. На 8 неделе плод реагирует на прикосновение к губам и щечкам. Следующим развивается вкус – уже на 12 неделе малыш может уловить вкус амниотической жидкости.

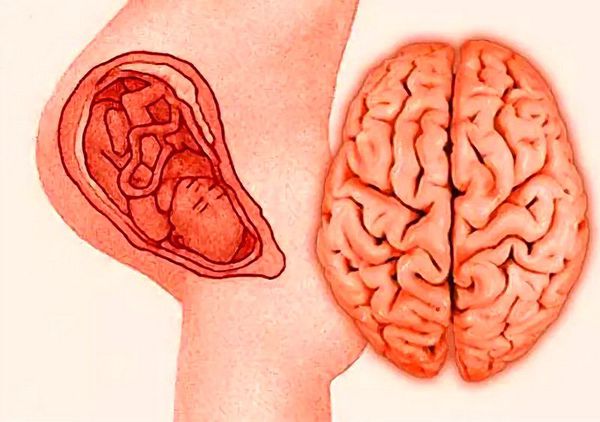

Во II триместре у плода быстрее всего начинает развиваться голова. К концу пятого месяца уже определено, сколько мозговых клеток будет иметь малыш с рождения и до конца жизни. Меняться будет лишь размер и сложность уже созданных клеток и межклеточных связей. Происходит также развитие основных внутренних органов.

В 20 недель уже можно услышать сердцебиение плода с помощью акушерского стетоскопа. В это же время мама может почувствовать первые шевеления малыша. Кроме того, активно продолжает развиваться его нервная система. К 18-20 неделям формируются косточки в ухе плода, которые отвечают за проведение звуков, то есть с этого возраста он точно слышит все, что происходит внутри живота и вне его.

С 24-й недели малыш в животе различает частоты и тембры голосов и звуков: резкие, низкие и громкие звуки его пугают, легкие, мелодичные – веселят. Он любит двигаться в такт понравившейся музыке. Глаза ребенка начинают реагировать на свет. Способность малыша к обучению сейчас значительно увеличивается. Появляются первые признаки наличия памяти, и все ярче заметна способность реагировать на всевозможные раздражители. При этом музыка, как правило, его успокаивает, а резкие звуки возбуждают.

В III триместре нервная система ребенка проходит завершающие стадии формирования. На восьмом месяце заметно вырастает голова, достигая 60% размера головы взрослого человека. Мозговые клетки обрастают сложной системой межклеточных соединений. И чем активнее будет происходить стимуляция клеток (к примеру, с помощью музыки или пения), тем более развитыми станут система межклеточных соединений и, соответственно, мозг малыша.

Роль питания в развитии плода

Питание будущей матери напрямую влияет на ее самочувствие, развитие плода и здоровье малыша после рождения. Рацион беременной женщины должен быть полноценным, состоять из продуктов разных пищевых групп и правильно распределён в течение дня.

Пренатальное воспитание. Зачем это нужно?

Однако, во второй половине XX века в науке появились более глубинные исследования и гипотезы, которые сформировали теорию пренатальной эволюции. Теория базируется на том, что мозг плода стремительно производит миллиарды нейронов с 8 по 18 неделю беременности. К моменту родов незадействованные во время дородового развития нейроны массово гибнут, хотя, по версии теоретиков, это может быть «эволюционным резервом» человечества, который позволит будущим поколениям усваивать и обрабатывать огромное количество информации. Важно помнить, что это всего лишь теория, а пренатальная педагогика находится в самом начале своего пути. Возможно, впереди науку ожидают новые исследования и неожиданные открытия, которые могут опровергать данную теорию.

OMAEP

Тема пренатального воспитания настолько многообещающая в масштабах всей планеты, что с 2005 года при Экономическом и социальном совете ООН в консультативном статусе действует Международная Организация Ассоциаций Пренатального Воспитания (OMAEP).

OMAEP объединяет 25 Национальных Ассоциаций Пренатального Воспитания, а также сотрудничает с большим количеством партнеров в 23 странах на четырех континентах.

Что такое перинатальное развитие ребенка

Современные методы лечения

Перинатальные поражения ЦНС и их последствия

ГБУ РО«ОКБ им. Н.А. Семашко»

Отделение медицинской реабилитации

для детей с нарушением функции

центральной нервной системы

Зав. отделением, врач высшей квалификационной категории

Рожнова Г.П.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Практика работы детских неврологов, воспитателей и педагогов дошкольных учреждений и начальных классов школ свидетельствует о том, что за последние годы резко возросло число детей с дефектами речи, недостатками внимания, памяти, повышенной отвлекаемостью и умственной утомляемостью. У многих из таких детей обнаруживаются нарушения социальной адаптации, дефекты осанки,

различные дисфункции желудочно-кишечного тракта и нарушение письма, чтения.

Когда надо обращаться к детскому неврологу, чтобы предотвратить подобные нарушения нервной системы у детей?

Существующая система диспансеризации детей в возрасте до одного года предусматривает осмотры детским неврологом через 3 месяца, что позволяет выявлять нарушение в развитии ребёнка и проводить соответствующие коррекционные мероприятия.

В дальнейшем большая ответственность ложится на родителей, Если вы замечаете какие-либо отклонения в двигательном, психическом, речевом развитии у вашего ребёнка, не ждите, пока «всё пройдёт само по себе», обращайтесь к детскому неврологу.

Когда родителям на приёме невролог говорит: «У Вашего ребёнка перинатальное поражение центральной нервной системы», сразу возникает вопрос: «а с чем это связано и что грозит ребёнку в дальнейшей жизни? Что нам теперь делать?»

Перинатальные поражения центральной нервной системы— это собирательный диагноз, подразумевающий нарушение функции или структуры головного мозга различного происхождения, возникающее в период беременности, родов и первой недели жизни ребёнка.

По своему происхождению и течению все поражения головного мозга перинатального периода условно можно разделить на:

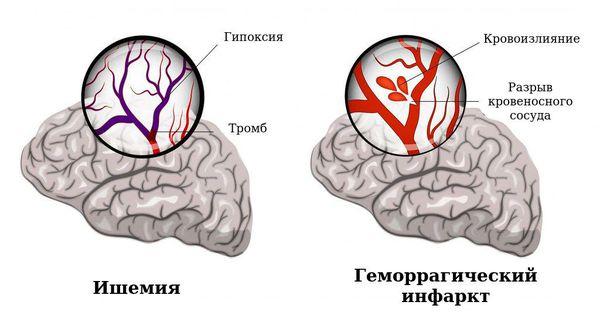

-гипоксически-ишемические, возникающие вследствие недостатка поступления кислорода в организм плода или его утилизации во время беременности (хроническая внутриутробная гипоксия плода) или родов (острая гипоксия плода или асфиксия);

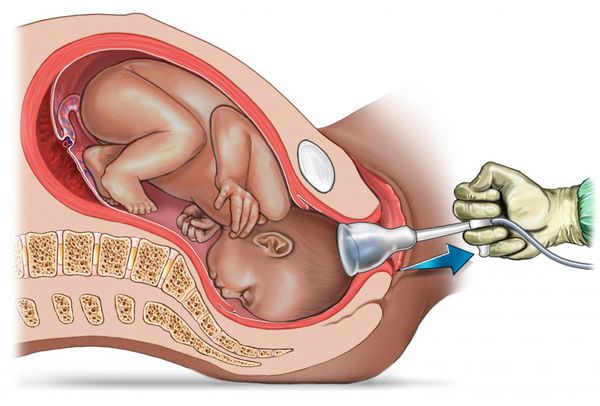

-травматические, чаще всего обусловленные травматическим повреждением головки плода в момент родов ;

Смешанные: гипоксически-травматические поражения центральной нервной системы

Причины развития заболеваний

1. Соматические заболевания матери с явлениями хронической интоксикации

2. Острые инфекционные заболевания или обострение хронических очагов инфекции в организме матери в период беременности

4.Наследственные заболевания и нарушение обмена веществ

5. Патологическое течение беременности ( ранние и поздние токсикозы, угроза прерывания беременности и пр.)

6. Вредные воздействия окружающей среды, неблагоприятная экологическая обстановка (ионизирующее излучение, токсические воздействия, в том числе при применении различных лекарственных веществ, алкоголя, наркотиков, курение; загрязнение окружающей среды солями тяжёлых металлов и пр)

7. Патологическое течение родов ( стремительные роды, слабость родовой деятельности и пр.) и травмы при применении родового пособия.

8. Недоношенность и незрелость плода с различными нарушениями его жизнедеятельности в первые дни жизни.

Основные варианты последствий перинатального поражения центральной нервной системы

1. Полное выздоровление.

2. Задержка психического, моторного или речевого развития.

3. Минимальная мозговая дисфункция (синдром гиперактивности или дефицита внимания)

4. Невротические реакции.

5. Церебрастенический синдром.

6. Синдром вегетативно-висцеральной дисфункции.

9. Детский церебральный паралич.

У детей с последствиями перинатального поражения головного мозга в более старшем возрасте часто отмечаются нарушения адаптации к условиям внешней среды, проявляющиеся различными нарушениями поведения, невротическими проявлениями, синдромом гиперактивности, астеническим синдромом, школьной дезадаптацией, нарушением вегетативно-висцеральных функций и т.д.

Необходимо заметить, что при своевременной диагностике в раннем детском возрасте имеющиеся нарушения нервной системы в подавляющем большинстве случаев могут быть практически полностью устранены коррекционными мероприятиями, а дети в дальнейшем жить полноценной жизнью.

С началом же занятий в школе процесс дезадаптации с проявлениями нарушений высших функций головного мозга, соматических и вегетативных симптомов, сопровождающих минимальную мозговую дисфункцию, нарастает лавинообразно.

Диагностика перинатальных поражений центральной нервной системы

Диагноз перинатального поражения головного мозга может быть поставлен только на основании клинических данных, данные различных методов исследования носят лишь вспомогательный характер и бывают необходимы не для постановки самого диагноза, а для уточнения характера и локализации поражения, оценки динамики заболевания и эффективности лечения.

Зачастую у одного ребёнка встречаются сразу несколько видов перинатального поражения центральной нервной системы. В связи с этим важно провести комплексное обследование ребёнка.

Дополнительные методы исследования в диагностике перинатальных поражений центральной нервной системы.

В последние годы произошло значительное улучшение диагностических возможностей детских медицинских учреждений.

Детям проводятся следующие виды исследовавний при перинатальных поражениях центральной нервной системы:

-Нейросонография( метод эхографической визуализации головного мозга новорождённого и ребёнка до 1 года, пока открыт большой родничок)

-Электроэнцефалография (метод исследования функциональной активности головного мозга, основанный на регистрации электрических потенциалов головного мозга.)

-Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга

—Электронейромиография (исследование нервов, мышц)

-Компьютерная томография ( КТ)

-Магнитно-резонансная томография (МРТ)

-Биохимические анализы крови

— Консультации специалистов (эндокринолог, ортопед, логопед, психолог и др.)

Конкретные методы исследований у Вашего ребёнка определяет невролог на основании данных неврологического статуса на момент осмотра.

Лечение последствий перинатального поражения центральной нервной системы

Поражения головного мозга в перинатальный период являются основной причиной инвалидизации и дезадаптации детей.

Так как у одного ребёнка с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы чаще всего отмечается сочетание нескольких синдромов заболевания, лечение должно быть комплексным под контролем врача –невролога при участии психолога, логопеда, ортопеда, педагога-дефектолога.

В Отделении медицинской реабилитации для детей с нарушением функции центральной нервной системы ГБУ РО «Областная клиническая больница имени Н.А. Семашко» имеются круглосуточный и дневной стационары, где проводится диагностика и лечение детей с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы с задержкой речевого, психического, двигательного развития, синдромом дефицита внимания, гиперактивности и др.

Для каждого ребёнка составляется индивидуальная программа обследования, медикаментозного, физиотерапевтического лечения, массажа, лечебной физкультуры, при необходимости грязелечение; проводится консультация медицинского психолога, логопеда.

После окончания курса лечения в стационаре больной получает рекомендации для продолжения лечения амбулаторно до следующего курса стационарного лечения. Таким образом, под контролем врача-невролога и психолога проводится лечение и наблюдение за течением заболевания в динамике,

Родители должны помнить, что чем раньше начинается лечение детей с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы, тем больше шансов у ребёнка жить полноценной жизнью.

Что такое перинатальная энцефалопатия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Гавриловой Татьяны Алексеевны, детского невролога со стажем в 20 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Перинатальная энцефалопатия (перинатальное поражение центральной нервной системы) — это заболевание, которое характеризуется повреждением нервной системы ребёнка в перинатальный период.

Перинатальная энцефалопатия (ПЭП) и перинатальное поражение ЦНС — это равнозначные термины, однако детские неврологи чаще применяют второй вариант при постановке диагноза.

В РФ принято объединять всевозможные варианты поражения нервной системы под одним общим диагнозом – «перинатальная энцефалопатия», а в международной классификации, наоборот, максимально уточнять его название и код.

То есть российскому обобщённому диагнозу «перинатальная энцефалопатия» в МКБ-10 может соответствовать несколько уточнённых диагнозов, например:

Основные факторы, приводящие к повреждению нервной системы во время беременности:

Основные факторы, приводящие к повреждению нервной системы в родах:

Основные факторы, приводящие к повреждению головного мозга после родов:

Симптомы перинатальной энцефалопатии

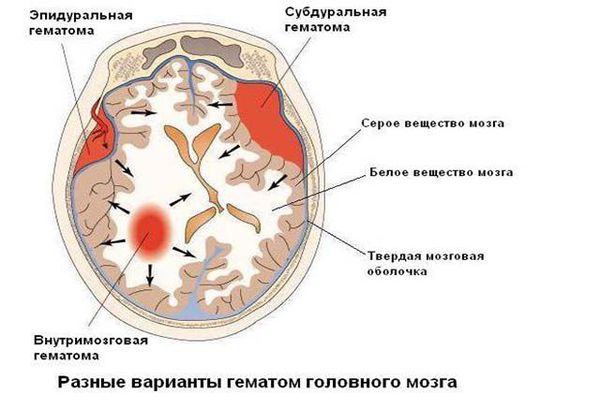

Уже при рождении при наличии тяжёлой родовой травмы с внутричерепным или внутрижелудочковым кровоизлиянием, асфиксией в родах и т. д. у детей отмечаются такие проявления, как угнетение или возбуждение ЦНС, внутричерепная гипертензия (повышенное давление), судороги и даже кома. В таком случае дети экстренно госпитализируются в отделение неонатологии, где получают интенсивное лечение под постоянным наблюдением врачей с внутривенным введением лекарственных препаратов. При необходимости детей временно подключают к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких).

У детей до года с перинатальной энцефалопатией клинические проявления делят на несколько групп.

Синдром двигательных нарушений:

Мышечный тонус при этом может быть повышен либо снижен. При повышении тонуса мышц в руках преобладает тонус в сгибателях (ребёнок держит ручки в кулачках), в ногах преобладает тонус в икроножных мышцах и приводящей группе мышц бедра (при попытке поставить на поверхность ребёнок поджимает пальцы стоп, опора на носочки с перекрёстом).

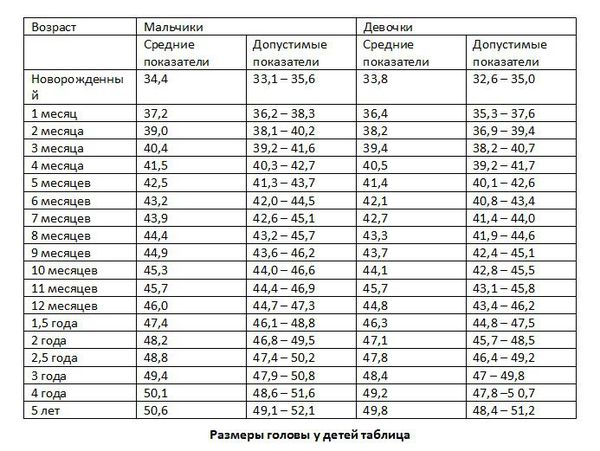

Также у многих детей с перинатальным поражением ЦНС отмечается задержка психомоторного развития. В связи с чем детский невролог должен чётко знать календарь психомоторного развития у детей до года. При нормальном психомоторном развитии дети начинают:

Существуют индивидуальные особенности развития, небольшие отклонения в развитии могут проходить самостоятельно, но отставание в психомоторном развитии доношенного ребёнка на 2 месяца и более требует осмотра детского невролога для решения вопроса: нуждается ли ребёнок в лечении и назначении комплексной реабилитации.

Не стоит заниматься самолечением, обследование и лечение ребёнку должен назначить детский невролог.

Патогенез перинатальной энцефалопатии

При неблагополучном течении беременности и родов универсальным патогенетическим фактором, повреждающим головной мозг, является гипоксия — это недостаточное поступление кислорода к клеткам головного мозга.

Существует два основных варианта повреждения головного мозга:

Поражение нервной системы при внутриутробных инфекциях сопровождается вовлечением в воспалительный процесс тканей головного мозга и его оболочек (энцефалит, менингит), повышением внутричерепного давления и присоединением судорог.

Возможен также механический перелом ключицы, с повреждением нервного сплетения, расположенного вблизи, возможно механическое повреждение лицевого нерва с формированием в дальнейшем пареза (ослабления) лицевого нерва. При тяжёлых родах возможно формирование ротационного подвывиха шейных позвонков.

Классификация и стадии развития перинатальной энцефалопатии

Перинатальные поражения ЦНС в зависимости от основного повреждающего фактора:

Длительность острого периода:

Восстановительный период длится от месяца до года, у недоношенных детей этот период удлиняется до 2 лет.

Осложнения перинатальной энцефалопатии

В случае тяжёлого поражения нервной системы и несвоевременного начала комплексного лечения впоследствии возможно формирование серьёзных нарушений:

Диагностика перинатальной энцефалопатии

В тех случаях, когда неврологические нарушения были ярко выражены изначально, диагноз перинатальной энцефалопатии устанавливается непосредственно в роддоме и ребёнок своевременно направляется в отделение неонатологии для интенсивной терапии.

В таком случае диагноз ставится на основании:

Далее невролог назначает ребёнку обследование:

При осмотре глазного дна отмечается ангиопатия сосудов глазного дна: сужение артерий, расширение и патологическая извитость вен. Однако провести осмотр глазного дна у маленького ребёнка не всегда удаётся, так как он не может зафиксировать взор в нужную для осмотра точку.

Лечение перинатальной энцефалопатии

Лечение перинатальной патологии в острый период проводится в отделении неонатологии.

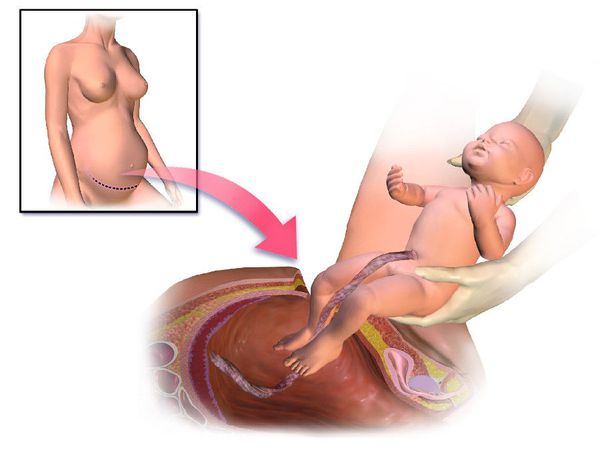

Оперативное лечение может понадобиться при наличии у ребёнка большой гематомы внутри полости черепа — её удаление возможно только хирургическим путём.

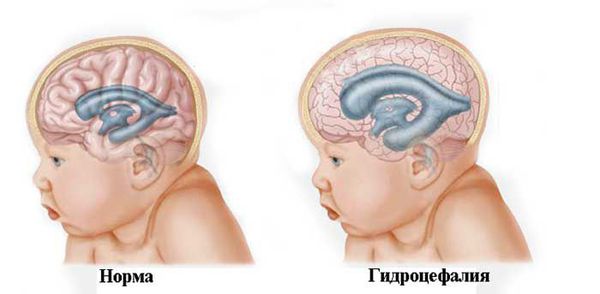

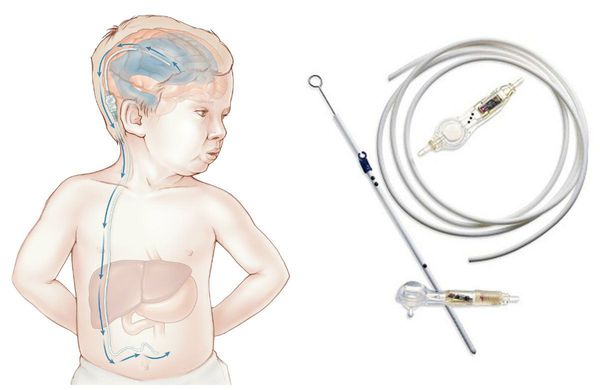

При нарастающей закрытой гидроцефалии, чтобы избежать атрофии головного мозга от сдавления его жидкостью, детям проводят шунтирующую операцию — устанавливают шунт (пластиковую трубочку, по которой лишняя жидкость из полости черепа отводится в брюшную полость и там всасывается).

Однако большинство родителей сталкивается с необходимостью лечения ребёнка с перинатальной энцефалопатией в восстановительный период до 1 года в связи с нарушением мышечного тонуса, задержкой развития, гипертензионно-гидроцефальным синдромом и прочими проявлениями.

Наибольшего эффекта можно добиться с помощью комплексного лечебного подхода.

ЛФК — лечебная физкультура. Может включать различные виды:

Микротоковая рефлексотерапия (МТРТ) — новая медицинская технология, разрешённая Минздравом РФ и рекомендованная для лечения детей с органическим поражением головного мозга, с задержками развития двигательного, речевого, психического развития и ДЦП. Лечение проводится в амбулаторном режиме в реабилитационных центрах в различных регионах РФ.

Лечебное воздействие физиологичное и безболезненное, оказывается токами микроамперного диапазона на нейрорефлекторные зоны на различных участках кожного покрова. Микротоки в 10 раз меньшие, чем при стандартной физиотерапии. Лечение проводится по индивидуальной схеме с учётом всех имеющихся у ребёнка проявлений перинатальной энцефалопатии.

В процессе лечения восстанавливается нормальная рефлекторная деятельность головного мозга, нормализуется мышечный тонус: спастичные (напряжённые) мышцы — расслабляются, гипотоничные (ослабленные) — стимулируются. МТРТ стабилизирует тонус сосудов головного мозга, что позволяет скомпенсировать внутричерепное давление.

Мочегонные препараты целесообразно использовать только при повышении внутричерепного давления (расширение ликворных пространств на НСГ, наличие клинических проявлений гипертензионно-гидроцефального синдрома).

Прогноз. Профилактика

В качестве профилактики необходимо минимизировать факторы риска при беременности и родоразрешении. Важнейшей задачей является предупреждение внутриутробной гипоксии. Для этого важно провести адекватную терапию имеющихся хронических заболеваний и своевременную коррекцию течения осложнённой беременности.

ПСИХОЛОГИЯ РЕБЕНКА В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЕГО ЖИЗНИ

Чтобы осознать те огромные потенциальные возможности развития человека в лоне матери и влияние пренатальных процессов на постнатальное здоровье человека, мы должны выяснить, что же происходит на пренатальной стадии развития человека.

Диалог между нерожденным ребенком, матерью и отцом создает первичное духовное единение, которое, в свою очередь, способствует более явному проявлению психофизической предрасположенности. Опыт такого первичного духовного единения имеет далеко идущие последствия, в частности любовь и этическое поведение.

Многие научные открытия изменили наши представления о ребенке в утробе матери. Долгое время медицинские исследования обращали внимание только на физическую уязвимость плода и некоторые психологические потребности рожденного младенца. Новое понимание «связи» матери и ее ребенка возвысило наше познание таинства Жизни и Любви. Через эту чудесную связь смысл материнства и отцовства приобрел более глубокую психологическую основу и духовное содержание. Неоспоримые доказательства ученых о том, что эмоциональное, психологическое и интеллектуальное развитие личности начинается в утробе, заставляют ученых и практиков пересмотреть некоторые взгляды на ранний онтогенез человека.

На протяжении почти всего XX века ни медицина, ни психология не смогли сформировать четкого представления о психологической природе младенца в утробе матери или в момент рождения. Наиболее распространенное заблуждение состояло в идее, что мозг служит полным мерилом разума, собственного «я» и души, и что мозг плода и новорожденного не в состоянии обеспечить поддержку познавательной, эмоциональной или перцевтивной деятельности, в том числе ощущения удовольствия и боли. Нейропсихофизиологи также не поддерживали идеи о существовании «психики» во внутриутробном периоде развития человека.

Проведенные сложные исследования за прошедшие 15 лет указывают на то, что ребенок до рождения обладает сознанием, реагирует на условия окружающей среды, выражает свои чувства, проявляет социальное поведение в отношении близнеца 1 и активно участвует через родителей в процессе изучения музыки, чтения прозы, стихов, освоении звуков родного языка. Наблюдения показывают, что младенцы проявляют человеческие черты, воспринимают как травмирующие, так и радостные ситуации, могут общаться телепатически и независимо от своего возраста обладают духовными возможностями.

В ряде исследований были отмечены вкусовые предпочтения той или иной музыки у детей в начале 9 месяца внутриутробного развития. Спокойную, умиротворенную музыку (например, Вивальди) с консонирующей мелодией дети воспринимали с выражением на лице созерцания и спокойствия. Музыку в стиле «рок» с резкими ударами ритма и диссонирующей мелодией дети воспринимали неспокойно, сильно двигаясь руками и ногами, заставляя мать прекратить слушание. Специальная аппаратура смогла зафиксировать на лице внутриутробного ребенка гнев и недовольство.

Младенец в утробе матери становится активным слушателем к 24-х недельному возрасту. К этому времени его сердце полностью сформировалось, нервная система пренатального младенца на этой стадии развития обеспечивает рудиментарную память и по этой при чине именно это период идеально подходит для начала формирования «связи» с матерью. Прохождение такого важного этапа в пренатальном обучении, как установление пренатального контакта между матерью и младенцем, упрощается с помощью музыки. И музыка является совершенным средством для формирования этой уникальной связи. В частности, известно, что пение позволяет обучать младенца, которого мать носит под сердцем, особенно если она поет колыбельные и песни, передающие ему любовь и готовность к встрече с ним. Это двусторонний процесс, в котором у матери и малыша формируется глубокая привязанность, развивается доверие, чувство безопасности и ощущение причастности. Через эти песни, которые родители поют своим нерожденным детям, они сообщают малышам о своих жизненных ценностях задолго до того, как те достигнут подросткового возраста.

Колыбельные и специально сочиненные песни сохранятся в памяти малыша после рождения, успокоят и подбодрят его, если младенец страдает от колик или болеет. Как известно, музыка стимулирует разум, успокаивает наши чувства, развивает внутреннее ощущение прекрасного, поддерживает и пробуждает в нас духовный мир. Как раз в этом мире может и должен созревать будущий человек.

Современный подход к рождению здорового ребенка предполагает у родителей не только хорошего здоровья, но и духовной зрелости. Вполне понятно, почему молодой девушке или юноше совсем не просто принять ответственность на многие годы за здоровье будущего поколения своей генеалогической ветви и подумать об укреплении, прямо сказать, своего рода. Готовность семьи к зачатию ребенка определяют такие факторы, как психологический климат в семье, стиль общения супругов и их чувства друг к другу, умение ладить с самим собой и с окружающими, эмоционально-интеллектуальные и волевые качества. Этими качествами они будут наделять своего ребенка с момента зачатия.

Есть мнения ученых о том, что мысли и чувства супругов крайне важны в момент зачатия ребенка, их возвышенное состояние и любовное отношение друг к другу. Именно в этот период они закладывают основу для более счастливой жизненной программы своего преемника. В идеале ребенка надо любить еще до появления на свет. Существует множество достоверных фактов о том, что младенцы в утробе матери остро ощущают то, что их матери (и отцы) говорят и делают, желанны они или нет; и это чувство выражается в том, что у нежеланных младенцев по сравнению с желанными возрастает риск гибели в течение первых 28 дней жизни. Кроме медицинского фактора, как считают ученые, чтобы родить и воспитать счастливого и деятельного человека в будущем, молодым родителям необходимо иметь осознанное желание стать матерью или отцом. В современных научных исследованиях есть достаточно доказательств того, что желанные и нежеланные дети от желательной и нежелательной беременности имеют разное здоровье, характер, и личная жизнь имеет свои особенности. Желанные дети чаще рождаются с более высокой массой тела, реже болеют, имеют лучшие характеристики в психомоторном развитии. И в будущем они более коммуникабельны, открыты, оптимистичны и лучше раскрываются в творчестве. Недаром, древние ученые и мыслители учили молодых людей совершенствовать свое тело и мысли еще перед зачатием новой жизни, очищать свое сознание от гнева, порочных и негативных мыслей чувств. Было замечено, что в конфликтных семьях дети имеют более слабый иммунитет к болезням, они часто неуравновешенны, невнимательны, не уверены в себе, часто социально дезадаптированы.

Как было сказано, физическая зрелость может значительно обгонять становление зрелости духовной, психологической. Ранняя незапланированная беременность у молодой девушки чаще проходит без осознания той великой связи с малышом, которую ей необходимо развивать. Осуждение окружающих, неопределенность в отношениях с отцом ребенка, неустойчивое социальное положение вызывают у молодой матери смятение и длительное стрессовое состояние. Оно может на ранних сроках беременности вызвать желание ее прервать, или долго не позволит молодой маме принять свое новое положение. В подростковой беременности сложно формируется психологическая готовность к материнству, и, как правило, родительские чувства возникают только тогда, когда мать получает опыт общения с уже родившимся малышом, но никак не раньше. В данном случае молодой матерью игнорируются важные морфогенетические каналы связи с малышом, ей не просто найти такие состояния сознания, которые смогли бы благотворно повлиять на плод.

Осложненная экологическая обстановка в мире, неустойчивое социально-экономическое положение большинства современных семей, а главное, явное падение нравственной культуры в обществе вынуждают более прагматично относиться к планированию ребенка, несмотря на интимность и романтичность самой темы зачатия. Однако, некоторые современные программы по планированию семьи ограничиваются мерами предохранения от беременности новейшими противозачаточными средствами, тем самым, позволяя молодым людям еще большую свободу в сексуальной сфере.

Внутриматочная жизнь служит для ребенка своеобразным периодом обучения. Такое обучение является необходимым условием для выживания, так как позволяет организму адаптироваться к новым условиям. Информация, поступающая в организм ребенка с самого начала его развития по различным биохимическим путям, перерабатывается и откладывается в память. Доказано, что на этой стадии ребенок уже может реагировать и запоминать воздействие или запечатлевать биохимическим языком чувственный опыт, остающийся потенциальным языком обучения. Процесс запечатлевания (импритинг) в психике ребенка на клеточном уровне всех важных событий, происходящих внутри матери и вовне ее, считается источником информации в последующей жизни.

Если мы сможем добиться того, что каждый ребенок будет любим и желанен с самого начала, что его будут уважать, и что это уважение к жизни будет считаться самой большой жизненной ценностью, если мы сможем создать оптимальные условия для ребенка на пренатальнои и перинатальной стадии жизни, удовлетворяя при этом основные потребности, исключить агрессию и психотоксическое воздействие, мы сможем построить общество, где не будет места насилию.

Как родители относятся к своему ребенку, так и этот ребенок будет относиться к окружающему миру. Это касается и нерожденного ребенка, и в полной мере справедливо для ранней профилактики негативных последствий.

Литература