Что такое перкутанная замена аортального клапана

Замена сердечного клапана. Показания и этапы операции

1. Замена сердечного клапана

Замена сердечного клапана – в настоящее время это очень эффективная процедура с малым риском осложнений. Она показана больным с симптомами стеноза аортального клапана. Отказ от этой передовой хирургической технологии для некоторых больных означает существенное сокращение продолжительности жизни или опасность внезапной смерти. Если нет явных противопоказаний к операции (например, ишемическая болезнь сердца, перенесённый инфаркт), то обычно эта операция назначается и рекомендуется всем больным со степенью стеноза выше средней. При тяжёлых симптомах (боль в груди, обмороки, проблемы с дыханием) продолжительность жизни многих больных без операции на сердце не превышает 5 лет, поскольку заболевание со временем прогрессирует.

Операция по замене сердечного клапана может производиться открытым способом или малоинвазивно. Хотя это довольно сложная процедура, огромный опыт такого хирургического лечения в настоящее время значительно снизил возможные риски. Все этапы отработаны до мелочей. Во время замены клапана учитывается возможность осложнений и внештатных ситуаций, поэтому операционная и медицинский состав подготавливаются с учётом разного развития ситуации в ходе операции.

Замена сердечного клапана проходит в восемь этапов. Перед этим больной проходит подготовку к операции (амбулаторно или в условиях стационара), соблюдая определённые назначения и принимая ряд препаратов. В некоторых случаях необходима, наоборот, отмена регулярно принимаемых лекарств.

2. Этапы операции

На первом этапе больного подключают к кардиомониторам, обрабатывается грудная клетка, подводятся дыхательные трубки от аппарата искусственного дыхания, который подключается только после того, как начнет действовать наркоз (т.е. единственным дискомфортом для больного может стать некоторое першение и саднение в горле после операции).

Анестезиолог вводит пациента в состояние общего наркоза. С этого момента оперируемый не ощущает ничего.

Через пищевод в область сердца помещается ультразвуковое устройство, транслирующее изображение сердца на монитор в течение всей операции.

Второй этап – это открытие грудной клетки. После разметки кардиохирург делает разрез на груди от вершины грудной клетки до пупка. При малоинвазивном методе длина разреза меньше на две трети.

Целью третьего этапа является подключение к аппарату, обеспечивающему искусственное кровообращение. Во время операции обогащение крови кислородом происходит вне лёгких, затем она возвращается в аорту и движется по большому кругу кровообращения.

На этом этапе хирург останавливает сердце, промывает его и помещает в специальный раствор, поддерживающий его жизнеспособность вне кровообращения.

Четвёртый и пятый этапы – это собственно замена клапана. Аорта разрезается, удаляется больной клапан. Если поражена и часть аорты, она тоже удаляется и ставится трансплантат. Отверстие клапана замеряется для подбора нового клапана нужного размера. Новый клапан пришивается, затем необходимо проконтролировать отсутствие истечений через него.

Шестой этап – это отключение от аппарата искусственного кровообращения. Зашивается аорта, из полости сердца удаляется попавший в него воздух. Сердце начитает биться под током собственной крови. Если наблюдается неровный ритм, применяется электрошок, который восстанавливает ровный пульс.

Седьмой этап – закрытие грудной клетки. Кости и ткани сшиваются, грудина закрывается швом, которые остаётся видимым на всю жизнь.

Вся операция обычно длится от 2 до 5 часов.

Немаловажным для исхода лечения является восьмой этап. Начинается он в палате интенсивной терапии. Выписка из стационара происходит на 5-9 день после операции. Послеоперационная реабилитация продолжается амбулаторно.

3. Эффективность операции протезирования аортального клапана

Эффективность операции по замене сердечного клапана во многом зависит от состояния больного на момент операции и некоторых факторов:

4. Срок функционирования сердечных клапанов

На сегодняшний день в хирургии сердца применяют два вида имплантатов сердечных клапанов: искусственные и биологические. Первые — долговечные, но их установка связана с пожизненным приёмом ряда препаратов для устранения риска тромбообразования. Биологические клапаны наиболее близки живым тканям, но быстрее изнашиваются. Кардиологи постоянно ведут работу по разработке и внедрению в медицинскую практику новых типов клапанов, сочетающих в себе лучшие свойства обоих видов — долговечность и максимальную приемлемость для организма. Срок службы искусственных клапанов 10-15 лет. Более новые материалы пока только проходят изучение. Широкая практика их применения в ближайшем будущем даст кардиологам более точную информацию о сроке их службы.

Эндоваскулярное протезирование аортального клапана (TAVI)

Транскатетерное эндоваскулярное (внутрисосудистое) протезирование аортального клапана (также — транскатетерная имплантация аортального клапана или TAVI) — это процедура замены аортального клапана при его критическом стенозе (сужении) доступом через бедренную артерию под местной анестезией.

При нормально функционировании, обогащённая кислородом и питательными веществами кровь из сердца поступает в аорту, откуда по ветвям аорты (артериям) кислород доставляется всем органам и тканям. Аортальный клапан находится на выходе из сердца и обеспечивает кровоток только в одном направлении — от сердца к аорте. Сужение, или стеноз аортального клапана приводит к значительному затруднению работы сердца. Известные на сегодняшний день статистические данные говорят о том, что без проведения операции средняя ежегодная летальность больных с симптомами аортального порока составляет около 10%.

операция, пребывание в стационаре, послеоперационное наблюдение лечащим врачом, медикаменты и питание

Причины аортального порока

Существует множество патологических состояний, которые со временем могут приводить к дегенеративным изменениям, отложению кальция на створках аортального клапана, изменению его функции.

Сердце человека способно некоторое время компенсировать нарушение кровообращения. Рано или поздно возникают клинические проявления: головокружение, одышка, обмороки, сердцебиение, синдром стенокардии. Консервативно (с помощью медикаментов) можно частично компенсировать состояние пациента, но не изменить его кардинально и не улучшит качество жизни..

Как выполняется протезирование аортального клапана в клинике ЦЭЛТ?

Эффективный метод лечения аортального порока — замена клапана искусственным биологическим протезом. Существует два способа такой операции – традиционный хирургический и эндоваскулярный (без разрезов грудной клетки).

Традиционно операция по замене аортального клапана уже многие годы выполняется открытым способом — то есть через вскрытие грудной полости. Операция проводится с исключением сердца пациента из системы кровообращения и использованием аппарата искусственного кровообращения (АИК). Однако технологии в медицине не стоят на месте. Несколько лет назад появилась новейшая малоинвазивная методика — транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI). В ряде случаев пациенту возможно выполнить протезирование аортального клапана именно таким способом.

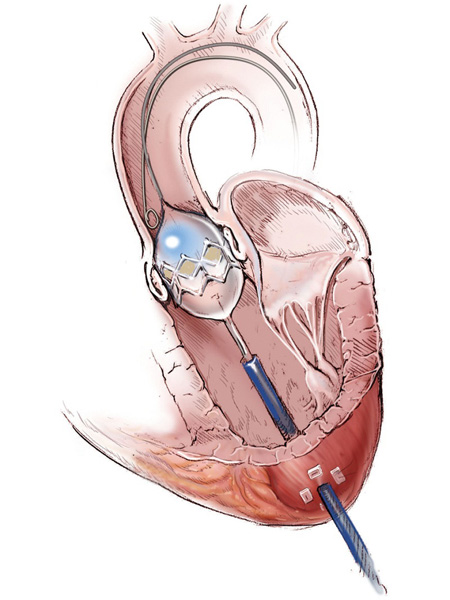

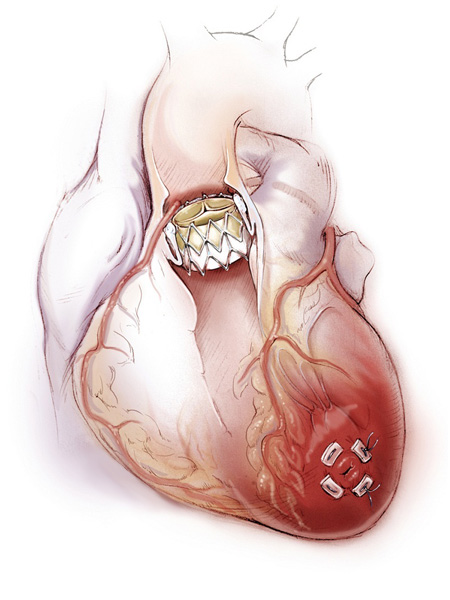

Принцип операции эндоваскулярного протезирования аортального клапана похож на операции по стентированию и состоит в том, что доступом через бедренную артерию к месту поврежденного аортального клапана подводится специальный катетер с размещенным на его конце искусственным клапаном (биопротезом) в сложенном виде. Перед установкой этого искусственного клапана производят расширение просвета собственного аортального клапана с помощью специального баллона. Биопротез для TAVI представляет собой специально обработанный трехстворчатый клапан из бычьего перикарда, закрепленный в стенте (металлическом каркасе). Операция для пациента безболезненна, так как выполняется под наркозом. Существует два вида клапанов: баллон расправляющийся и саморасправляющийся.

Обычно TAVI выбирается в качестве метода лечения пациентов старше 75 лет с тяжелым аортальным стенозом, имеющих противопоказания к проведению открытой хирургической операции, но на сегодняшний день показания расширены и для пациентов с низким и средним хирургическим риском.

Каковы преимущества транскатетерной имплантации аортального клапана перед открытой операцией?

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Сердце – орган четырехкамерный, состоящий из двух предсердий и двух желудочков. Предсердия разделены межпредсердной перегородкой на левое и правое. Левый и правый желудочки сердца разделены межжелудочковой перегородкой. Кровь в сердце в норме движется только в одном направлении, что обеспечивается функционирующим клапанным аппаратом сердца, состоящим из четырех клапанов: трехстворчатого, пульмонального, митрального и аортального.

Причины пороков клапанов сердца

Стеноз – это сужение отверстия клапана по различным причинам, вследствие чего сердцу приходится работать избыточно, преодолевая данное препятствие.

Недостаточность клапана – нарушение работы створок клапана, приводящее к их неполному смыканию и возвращению крови обратно в камеру сердца, что приводит к работе сердца с избыточным объемом крови.

Основные виды пороков сердечных клапанов:

Симптомы

Часто пороки клапанов сердца не проявляются клинически в течение длительного времени, и жалобы зависят от тяжести заболевания. При манифестации болезни пациентов беспокоят одышка, головокружения и обмороки при нагрузке, чувство тяжести, боль в груди, нарушение ритма сердца (аритмии), отеки, быстрая утомляемость, снижение работоспособности. Нередко возможностей сердца компенсировать пороки хватает на долгое время. Поэтому пациенты обращаются за помощью в тот момент, когда помочь им уже сложно из-за «запущенности» заболевания, когда сердце исчерпало свои возможности компенсации и превратилось, образно говоря, в «перераздутый шар».

Диагностика пороков клапанов сердца

Зачастую пациенты узнают о проблемах с клапанами сердца после полноценного, адекватного осмотра врача, который в процессе аускультации выявил шумы в сердце, после чего пациенту назначается ряд исследований, имеющих разную диагностическую ценность:

При начальной стадии заболевания больному могут быть назначены медикаменты, которые помогают сердцу компенсировать чрезмерную нагрузку из-за порока клапана. Подбором оптимальной терапии в данном случае должен заниматься опытный кардиолог. Однако заболевание клапана сердца является проблемой, которая со временем может потребовать проведения операции по восстановлению или замене повреждённого клапана.

Показания к операции по замене сердечного клапана:

Оперативное лечение: протезирование сердечного клапана

За последние годы в хирургическом лечении клапанов сердца наблюдался значительный прогресс. Усовершенствование техники (в т.ч. аппаратов искусственного кровообращения), разработка единых стандартов и протоколов как предоперационного обследования, так и хода операции позволили снизить риски периоперационных осложнений, сделав саму операцию на клапанном аппарате сердца более безопасной, чем отказ от операции и попытка жить с дисфункцией клапана.

Принципиально существует два вида операции на клапанах сердца:

Вполне естественно, что собственный клапан человека после удачной реконструкции функционирует лучше, чем искусственный протез.

Реконструкция клапанного аппарата

Целью пластики клапана является устранение причины его дисфункции. Одним из вариантов пластики митрального клапана при митральной недостаточности является удаление части его задней створки с последующей аннулопластикой или только аннулопластика (укрепление фиброзного кольца клапана с помощью специальных опорных колец или уменьшение диаметра фиброзного кольца с помощью специальных швов – пластика по Де Вега, по Батиста, по Альфиери).

При пролапсе передней створки митрального клапана возможно выполнение протезирования хорд передней створки, в норме обеспечивающих плотное закрытие митрального клапана. При аортальной недостаточности возможно выполнение операции по нормализации смыкания створок клапана – пластика по Эль-Хури. При клапанном стенозе и отсутствии кальциноза створок и фиброза створок, подклапанных структур возможно выполнение открытой комиссуротомии (разделение участков сращения створок клапана).

Виды клапанов, используемых при протезировании

Биологические клапаны

Могут быть выполнены из тканей животного или человека (гетеротрансплантаты, гомотрансплантаты, аутотрансплантаты). Биологические клапаны могут содержать некоторые искусственные компоненты для обеспечения поддержки клапана и его размещения. Основное преимущество такого клапана в отсутствии необходимости в пожизненной антикоагулянтной терапии (постоянном строгом приеме препаратов, значительно разжижающих кровь и требующем постоянной сдачи анализов крови), а основной минус – ограниченный срок службы (10-15 лет).

Механические клапаны

Состоят целиком из механических элементов (титана и пиролитического углерода) и разработаны таким образом, чтобы заменять пациенту функции его собственного клапана. Механический клапан очень надёжен и долговечен, предназначен для многолетней полноценной работы, что является основным преимуществом, однако требует от пациента постоянного приема антикоагулянтов.

В Центре кардиохирургии и кардиологии оказывают помощь пациентам с клапанной патологией различной сложности, включая одно-, двух- и трехклапанное протезирование биологическими и механическими протезами российского и иностранного производства, устранение клапанной недостаточности с использованием разнообразных пластик (пластика на опорном кольце, три- и квадриангулярная резекция створок с аннулопластикой по Де Вега, Батиста) клапанного аппарата, восстановление хордального аппарата путем протезирования хорд митрального клапана и т.д. Основное направление в хирургии клапанной патологии направлено на увеличение числа реконструктивных операций на клапанном аппарате и уменьшении протезирования клапанов.

В Клинике возможно хирургическое лечение клапанов сердца в сочетании с другими заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия).

Миниинвазивные операции протезирования клапана аорты

Кровь, изгоняемая сердцем, попадает в аорту. Аорта – это самый большой сосуд в организме человека, через который кровь направляется к органам и тканям. Аорта соединяется с сердцем при помощи клапана аорты. Открываясь, этот клапан способствует оттоку крови от сердца, закрываясь, он препятствует проникновению крови обратно в сердечные камеры.

Операция по замене (протезированию) клапана аорты может потребоваться в случае возникновения дисфункции (неисправности) клапана. Это, в свою очередь, может быть обусловлено двумя причинами:

Операция протезирования клапана аорты подразумевает удаление вышедшего из строя клапана и замену его на искусственный. Операция выполняется в условиях искусственного кровообращения, т.е. на остановленном сердце, когда функцию кровоснабжения органов и тканей перенимает на себя специальный аппарат. Во время операции пациент находится в состоянии наркоза и не чувствует боли.

Впервые операция протезирования клапана аорты на искусственный клапан была выполнена в начале 1960 годов. Традиционно, операция выполняется через срединный разрез в области грудины длиной 20 см. Для того, чтобы достичь сердца, необходимо рассечь кожу, мягкие ткани, кость, расположенную в середине груди, именуемую грудиной, и специальную сердечную оболочку – перикард. Следующим этапом производится подключение аппарата искусственного кровообращения путём последовательного соединения с ним аорты и сердечных вен, а затем временная остановка сердца. Дальше, хирург рассекает аорту в поперечном направлении, чтобы увидеть аортальный клапан. Если клапан сильно повреждён, он удаляется, и на его место вшивается новый, искусственный клапан сердца. Искусственные клапаны делятся на два вида:

После установки нового клапана по очереди восстанавливается целостность аорты, грудины, мягких тканей груди и кожи. По продолжительности операция занимает 2,5 – 3 часа.

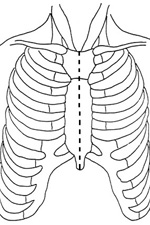

|  |

| Схема операционного доступа. Полная срединная стернотомия (слева), J-образная министернотомия (справа). | |

Современные знания и опыт позволяют уменьшить размер раны груди для выполнения операции по замене клапана аорты. Такие операции носят название миниинвазивных, т.е. малотравматичных – через уменьшенный доступ. Использование малых доступов было предложено в середине 1990-х годов.

Техника оперативного вмешательства остаётся прежней, но при этом длина разреза всего 7 сантиметров, и можно обойтись без полного рассечения грудины (полной срединной стернотомии), что позволяет значительно снизить травматичность операции, выраженность боли в послеоперационном периоде, сохранить каркасную функцию грудной клетки, ускорить восстановление дыхательной функции и возвращение к привычной жизни при сохранении высокой эффективности лечения.

Несомненным достоинством для пациента при этой операции является косметический результат.

В отличие от традиционной операции миниинвазивные операции занимают несколько больше времени (3 – 3,5 часа).

|  |

Рис. 3. Внешний вид раны грудипосле традиционной (слева) и миниинвазивной операции (справа).

В течение последнего десятилетия был разработан новый, уникальный способ замены клапана аорты: операция транскатетерной имплантации аортального клапана (Transcatheter Aortic Valve Implantation или TAVI).

Эта процедура выполняются в условиях рентгеноперационной при участи команды, состоящей из кардиологов, кардиохирургов, специалистов по рентген-хирургии. Что особо важно, эта процедура выполняется на работающем сердце, таким образом предотвращаются риски, связанные с проведением искусственного кровообращения.

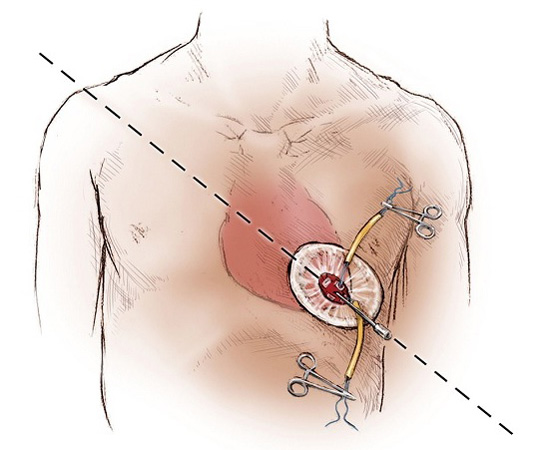

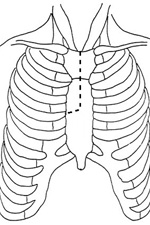

Разрез, длиной 3 см выполняется сбоку на груди так, как показано на рисунке 4. В этом случае вмешательство носит название трансапикальной катетерной имплантации клапана.

Рис. 4. Схема доступа для операции трансапикальной катетерной имплантации клапана аорты (Cheung, Lichtenstein, Annals of Cardiothoracic Surgery, 2012).

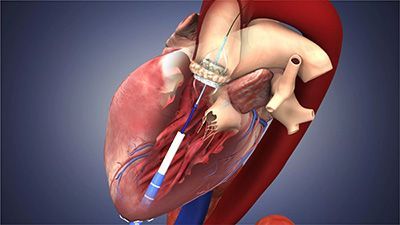

На область возле верхушки сердца накладывается два специальных кровоостанавливающих шва, через которые проводится высокотехнологичное устройство – доставочная система, диаметр которой составляет всего 8 мм. Эта система содержит биологический клапан в «свёрнутом» состоянии.

Производится позиционирование клапана на требуемом уровне под контролем рентгеновского аппарата, который может вращаться вокруг пациента на специальной дуге, благодаря чему можно получить рентгеновские снимки с различных ракурсов.

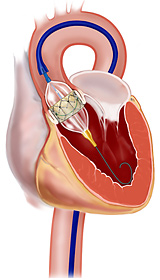

Далее искусственный клапан раскрывается, занимая заданное положение в корне аорты. Раскрытие клапана может производиться как при помощи баллона, надуваемого гелием (см. рис. 5), так и самостоятельно – у клапанов с каркасом из металла с памятью формы, именуемого «Нитинол» (сплава никеля и титана).

|  |

| Раскрытие искусственного клапана при помощи баллона | Вид клапана, установленного в аортальную позицию при трансапикальной катетерной имплантации |

| (Cheung, Lichtenstein, Annals of Cardiothoracic Surgery, 2012). | |

Рис. 6. Биологический клапан для имплантации в аортальную позицию

транскатетерным способом.

Следует однако заметить, что к проведению такой операции существуют строгие показания. Транскатетерная имплантация клапана выполняется тем пациентам, кому противопоказано традиционное оперативное вмешательство ввиду высокого риска (могут не перенести традиционную операцию): это пациенты с критическим стенозом клапана аорты, как правило, пожилые (старше 80 лет), пациенты, перенесшие операцию коронарного шунтирования, пациенты с заболеваниями аорты, которые создают технические трудности при выполнении доступа к сердцу и клапану из классического доступа.

На отделении кардиохирургии Городской больницы №40 применяются все рассмотренные виды коррекции приобретённых пороков клапана аорты.

Транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI)

TAVI в России и в госпитале им. академика Н.Н. Бурденко

ГВКГ им. Н.Н. Бурденко входит в тройку ведущих лечебных учреждений России по количеству выполняемых операций TAVI. В 2020 году в отделении рентгенхирургии госпиталя выполнено 75 операций TAVI. Все операции выполняются «пункционным методом» без разрезов. 95% операций выполняются без общего наркоза.

В России методика TAVI начала внедряться с 2010 года, в то время выполнялись единичные операции, которые проводились при непосредственным участии и под руководством европейских специалистов. К 2016 году по всей России выполнено около 500 операций TAVI.

В рентгенохирургическом отделении центра сердечно-сосудистой хирургии Главного Военного Клинического Госпиталя им. ак. Н.Н. Бурденко на регулярной основе операции по технологии ТАВИ стали проводится с 2013 года. За последующие годы рентгенохирургической бригадой под руководством заведующего отделением Гайдукова А.В., накоплен один из наибольших опытов в России проведения операций ТАВИ. Пациентам со всех регионов России, которым было противопоказано или отказано в проведении открытой операции, из-за высокого риска осложнений, в госпитале выполнена операция ТАВИ с высокой эффективностью и положительным клиническим результатом. Специалистами отделения постоянно внедряются новые технологии в проведении операций ТАВИ, включающие использование последних поколений аортальных клапанов, новых методик имплантации, проведение операций без эндотрахеального наркоза и выполнение методики ТАВИ после открытого протезирования АК.

Для определения показаний к операции и возможности ее выполнения, проводится комплексное обследование, включающее ключевые исследования:

После оценки показателей данных исследований принимается решение о возможности проведения операции.

Общая информация о стенозе аортального клапана

Стеноз аортального клапана (сужение отверстия аортального клапана) — патология, находящаяся на втором месте по распространенности среди заболеваний сердца. Основные причины возникновения заболевания — это врожденные изменения (двухстворчатый аортальный клапан) и приобретенные изменения (атеросклероз, ревматизм). Начальная стадия заболевания не ограничивает жизнь пациента и носит бессимптомный характер. При выраженном, тяжелом стенозе аортального клапана (далее «АК») появляются признаки сердечной недостаточности: одышка при минимальных движениях, приступы сердечных болей (стенокардия), отеки нижних конечностей, эпизоды внезапной слабости и потери сознания, возрастает риск внезапной сердечной смерти.

Протезирование аортального клапана (SAVR)

Несмотря на высокую эффективность и хорошие результаты открытого протезирования аортального клапана (SAVR), существуют и недостатки. Риск операции и возникновения осложнений у пациентов пожилого возраста, у которых так же диагностируются тяжелые сопутствующие заболевания, остается высоким, таким пациентам часто отказывают в проведении операции. В подобных случаях назначается только поддерживающая лекарственная терапия.

Транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI)

В 2007 году технология операции по методике «TAVI» прошла европейское сертифицирование и стала широко использоваться в лечении пациентов с тяжелым стенозом аортального клапана. Впечатляющие преимущества методики, обеспечили быстрое развитие и совершенствование технологии.

Большое количество пациентов с высоким риском открытой операции (SAVR), которым до появления методики TAVI, рекомендовалась только поддерживающая лекарственная терапия, получили шанс восстановить функцию клапана, вернуть физическую работоспособность и функциональность организма.

В настоящее время проводятся масштабные исследования по расширению внедрения методики ТАВИ. Технологию начинают использовать у более широкого круга пациентов среднего риска. В мировых кардиологических руководствах методика TAVI рекомендуется наравне с классической открытой операцией.

«Нет сомнений, что технология TAVI на пути становления, как основного метода лечения стеноза аортального клапана. Можно с уверенностью сказать, что вскоре открытое протезирование аортального клапана (SAVR), будет проводится только пациентам, анатомо-физиологические особенности которых, не позволяют провести TAVI»

Алан Кребье

(Интервенционный кардиолог, ученый, впервые в мире предложивший

и выполнивший операцию ТАВИ в 2002 году. Франция)

Источник: Крашонкин А.А. Кардиохирург ГВКГ им. Н.Н. Бурденко.