Что такое первичная продукция вторичная продукция

Первичная и вторичная продукция

Скорость, с которой продуценты экосистемы фиксируют солнечную энергию в химических связях синтезируемого органического вещества, определяет продуктивность сообществ. Органическую массу, создаваемую растениями за единицу времени, называют первичной продукцией сообщества. Продукцию выражают количественно в сырой или сухой массе растений либо в энергетических единицах – эквивалентном числе джоулей.

Валовая первичная продукция– количество вещества, создаваемого растениями за единицу времени при данной скорости фотосинтеза. Часть этой продукции идет на поддержание жизнедеятельности самих растений (траты на дыхание). Эта часть может быть достаточно большой. В тропических лесах и зрелых лесах умеренного пояса она составляет от 40 до 70 % валовой продукции. Планктонные водоросли используют на метаболизм около 40 % фиксируемой энергии. Такого же порядка траты на дыхание у большинства сельскохозяйственных культур. Оставшаяся часть созданной органической массы характеризует чистую первичную продукцию, которая представляет собой величину прироста растений. Чистая первичная продукция – это энергетический резерв для консументов и редуцентов. Перерабатываясь в цепях питания, она идет на пополнение массы гетеротрофных организмов. Прирост за единицу времени массы консументов – это вторичная продукция сообщества. Вторичную продукцию вычисляют отдельно для каждого трофического уровня, так как прирост массы на каждом из них происходит за счет энергии, поступающей с предыдущего.

Гетеротрофы, включаясь в трофические цепи, живут в конечном счете за счет чистой первичной продукции сообщества. В разных экосистемах они расходуют ее с разной полнотой. Если скорость изъятия первичной продукции в цепях питания отстает от темпов прироста растений, то это ведет к постепенному увеличению общей биомассы продуцентов. Под биомассой понимают суммарную массу организмов данной группы или всего сообщества в целом. Часто биомассу выражают в эквивалентных энергетических единицах.

Недостаточная утилизация продуктов опада в цепях разложения имеет следствием накопление в системе мертвого органического вещества, что происходит, например, при заторфовывании болот, зарастании мелководных водоемов, создании больших запасов подстилки в таежных лесах и т. п. Биомасса сообщества с уравновешенным круговоротом веществ остается относительно постоянной, так как практически вся первичная продукция тратится в цепях питания и разложения.

Биология. 10 класс

§ 47. Биомасса и продуктивность экосистем

Понятие о биомассе и продукции экосистемы

Благодаря возможности многократного использования вещества и постоянному притоку энергии экосистемы способны длительно поддерживать стабильное существование. Населяющие их продуценты, консументы и редуценты при этом постоянно обеспечивают воспроизведение и накопление своей биомассы, несмотря на то что запас веществ в биосфере ограничен и не пополняется.

Процесс воспроизведения биомассы растений, животных и микроорганизмов, входящих в состав той или иной экосистемы, называется биологической продуктивностью. Обычно она выражается через количество продукции, образующейся в экосистеме на данном этапе.

Продукция экосистемы — количество биомассы, вновь воспроизведенной в экосистеме за единицу времени (обычно за год) на данном этапе ее существования.

Экосистемы сильно различаются по величине продукции. Образующаяся продукция может по-разному расходоваться в разных экосистемах. Если скорость ее потребления отстает от скорости образования, то это ведет к приросту биомассы экосистемы и накоплению в ней избытка детрита. В результате будет наблюдаться образование торфа на болотах, зарастание мелких водоемов, создание запаса подстилки в таежных лесах. В стабильных экосистемах практически вся образующаяся продукция тратится в сетях питания. В результате биомасса экосистемы остается практически постоянной.

Биомасса экосистемы и ее продукция могут сильно отличаться. Например, в густом лесу общая биомасса организмов очень велика по сравнению с ее годовым приростом — продукцией. Тогда как в пруду небольшая накопленная биомасса фитопланктона имеет высокую скорость возобновления — образования продукции за счет быстрого размножения.

Глава 10. Концепция экосистемы

Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова

Основы общей экологии

Учебное пособие. М.: Университетская книга, 2005.

Глава 10. Концепция экосистемы

10.6. Биологическая продукция и запас биомассы

Биологическая продукция – скорость накопления биомассы в экосистеме, отражающая способность организмов производить органическое вещество в процессе своей жизнедеятельности.

Биологическая продукция измеряется количеством органического вещества, создаваемого за единицу времени на единицу площади (т/га/год, кг/кв. м/год, г/кв. м/день и т.д.).

Различают первичную (создаваемую растениями и другими автотрофами) и вторичную (создаваемую гетеротрофами) биологическую продукцию. В составе первичной продукции различается валовая (т.е. общая продукция фотосинтеза) и чистая биологическая продукция – «прибыль», которая остается в растениях после затрат на дыхание и выделение органического вещества из корней в почву (эти вещества используются симбиотрофами) и водорослями фитоплактона в воду (эти вещества усваиваются бактериями).

Соотношение валовой и чистой первичной биологической продукции зависит от благоприятности условий среды: чем условия лучше, тем затраты на дыхание и содержание «обслуживающего персонала» ниже. В благоприятных условиях чистая продукция может составлять до 50% от валовой, в неблагоприятных – 5‑10% (Рахманкулова, 2002).

Р. Уиттекер (1980) по первичной биологической продукции (в сухом веществе) разделяет экосистемы на четыре класса:

– очень высокая (свыше 2 кг/м 2 в год). Такая продукция характерна для влажных тропических лесов, коралловых рифов, геотермальных «оазисов» рифтовых зон глубоководий океана, плавней – высоких и густых зарослей тростника в дельтах Волги, Дона и Урала;

– высокая (1–2 кг/м 2 в год). Это липово‑дубовые леса, прибрежные заросли рогоза или тростника на озере, посевы кукурузы и многолетних трав, если используются орошение и минеральные удобрения;

– умеренная (0,25–1 кг/м 2 в год). Преобладающая часть сельскохозяйственных посевов, сосновые и березовые леса, сенокосные луга и степи, заросшие водными растениями озера, «морские луга» из водорослей;

– низкая (менее 0,25 кг/м 2 в год). Это пустыни жаркого климата, арктические пустыни островов Северного Ледовитого океана, тундры, полупустыни Прикаспия, вытоптанные скотом степные пастбища с низким и редким травостоем, каменистые степи. Такую же низкую продукцию имеет большинство морских экосистем зоны пелагиали (см. 11.2).

Средняя биологическая продукция экосистем Земли не превышает 0,3 кг/м 2 в год, так как на планете преобладают низкопродуктивные экосистемы пустынь и океанов.

Биомасса – это запас (количество) живого органического вещества (растений, животных, грибов, бактерий), «капитал» экосистемы, который разделяется на фитомассу (массу растений), зоомассу (массу животных), микробную массу. Средняя биомасса на единице поверхности суши составляет 0,5 кг/га.

Основной химический элемент в биомассе – углерод, 1 г органического углерода соответствует в среднем 2,4 г сухой биомассы. В биомассе на 100 частей углерода приходится 15 частей азота и 1 часть фосфора. Однако соотношение углерода и азота различается в биомассах животных и растений, что и объясняет их разное качество как пищевого ресурса (см. 2.2.1).

Кроме углерода, азота и фосфора, в биомассе содержится много кислорода, водорода и серы. (Вспомните слово «CHNOPS», см. 2.2.1.)

Поскольку длительность жизни разных организмов различна, то биомасса может быть больше годичной продукции (в лесах – в 50 раз, в степи – в 3‑5 раз), равна ей (в сообществах культурных однолетних растений) или меньше (в водных экосистемах, где преобладают короткоживущие организмы планктона, дающие несколько поколений за год).

Обычно биомасса растений больше биомассы животных, хотя из этого правила есть исключения. Например в водоемах масса зоопланктона может быть больше массы фитопланктона, так как жизнь водорослей фитопланктона менее продолжительна, чем жизнь организмов зоопланктона (за время жизни планктонного рачка может смениться до 4 поколений водорослей).

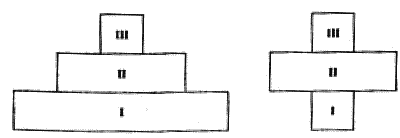

Соотношение величины биомассы разных трофических уровней отражается экологическими пирамидами. Пирамиды биомассы наземных экосистем всегда имеют широкое основание и сужаются с повышением трофического уровня. Пирамиды биомассы водных экосистем могут иметь форму юлы (рис. 20): максимальная биомасса сосредоточена в среднем трофическом уровне зоопланктона, организмы которого живут дольше, чем одноклеточные водоросли фитопланктона. На высших уровнях нектона (рыб) также происходит снижение биомассы.

Рис. 20. Экологические пирамиды биомассы наземной и водной экосистем.

В структуре биомассы различают биомассу надземной и подземной части экосистемы. В большинстве экосистем подземная биомасса растений превышает надземную, причем у луговых сообществ в 3–10 раз, в степных в 30–50, в пустынных в 50–100 раз. Исключение составляют леса, где надземная биомасса значительно превышает подземную. Подземная биомасса животных всегда во много раз больше, чем надземная. В агроценозах надземная и подземная биомасса могут быть примерно равными, а в лесах надземная биомасса превышает подземную.

Круговорот органического вещества в биосфере происходит в среднем за 4 года. В разных экосистемах этот показатель сильно различается: в водных экосистемах круговорот происходит в 1000–2000 раз быстрее, чем в лесу.

1. Что такое первичная и вторичная биологическая продукция?

2. Как различается величина первичной и вторичной биологической продукции в разных экосистемах?

3. В каких пределах меняется биологическая продукция разных экосистем?

4. Какова средняя величина биологической продукции экосистем Земли?

5. Сравните понятия «биологическая продукция» и «биомасса».

6. Как меняется соотношение биологической продукции и биомассы в разных экосистемах?

7. Каков усредненный химический состав биомассы планеты?

8. Что такое экологическая пирамида? Какие варианты экологических пирамид Вы знаете?

9. Сравните экологические пирамиды наземной и водной экосистемы.

10. С какой скоростью происходит круговорот биомассы в разных экосистемах?

Глава 9. Экосистемы

9.3. Биологическая продуктивность экосистем

9.3.1. Первичная и вторичная продукция

Скорость, с которой продуценты экосистемы фиксируют солнечную энергию в химических связях синтезируемого органического вещества, определяет продуктивность сообществ. Органическую массу, создаваемую растениями за единицу времени, называют первичной продукцией сообщества. Продукцию выражают количественно в сырой или сухой массе растений либо в энергетических единицах – эквивалентном числе джоулей.

Валовая первичная продукция – количество вещества, создаваемого растениями за единицу времени при данной скорости фотосинтеза. Часть этой продукции идет на поддержание жизнедеятельности самих растений (траты на дыхание). Эта часть может быть достаточно большой. В тропических лесах и зрелых лесах умеренного пояса она составляет от 40 до 70 % валовой продукции. Планктонные водоросли используют на метаболизм около 40 % фиксируемой энергии. Такого же порядка траты на дыхание у большинства сельскохозяйственных культур. Оставшаяся часть созданной органической массы характеризует чистую первичную продукцию, которая представляет собой величину прироста растений. Чистая первичная продукция – это энергетический резерв для консументов и редуцентов. Перерабатываясь в цепях питания, она идет на пополнение массы гетеротрофных организмов. Прирост за единицу времени массы консументов – это вторичная продукция сообщества. Вторичную продукцию вычисляют отдельно для каждого трофического уровня, так как прирост массы на каждом из них происходит за счет энергии, поступающей с предыдущего.

Гетеротрофы, включаясь в трофические цепи, живут в конечном счете за счет чистой первичной продукции сообщества. В разных экосистемах они расходуют ее с разной полнотой. Если скорость изъятия первичной продукции в цепях питания отстает от темпов прироста растений, то это ведет к постепенному увеличению общей биомассы продуцентов. Под биомассой понимают суммарную массу организмов данной группы или всего сообщества в целом. Часто биомассу выражают в эквивалентных энергетических единицах.

Недостаточная утилизация продуктов опада в цепях разложения имеет следствием накопление в системе мертвого органического вещества, что происходит, например, при заторфовывании болот, зарастании мелководных водоемов, создании больших запасов подстилки в таежных лесах и т. п. Биомасса сообщества с уравновешенным круговоротом веществ остается относительно постоянной, так как практически вся первичная продукция тратится в цепях питания и разложения.

Первичная и вторичная биологическая продукция. Цепи и сети питания

Важнейшее свойство любой экосистемы — возможность создавать некую продукцию.

1. Первичная продукция (органическая масса) образуется автотрофами, то есть продуцентами, которые рождаются, растут и фотосинтезируют, создавая огромнейшую фитомассу. Выражается первичная продукция в единицах энергии (джоуль на 1 квадратный метр за сутки) или же единицах массы сухого органического вещества (килограмм на 1 га за сутки).

2. Вторичная продукция — это увеличение массы консументов-гетеротрофов за единицу времени. Рассчитывают массу для каждого трофического уровня в отдельности.

Цепи и сети питания

1. Хорошо сформированная экосистема отличается сложными, развитыми, сбалансированными пищевыми отношениями между автотрофами и гетеротрофами. Первые активно развиваются, а вторые их не менее активно поедают — так в экосистемах переносятся вещества и энергия, реализуется круговорот веществ.

2. Пищевая цепь, таким образом, это перенос вещества и энергии снизу вверх, от автотрофов к гетеротрофам, являющийся результатом поедания одними организмами других.

3. Первое звено этой цепи, например, в лесу, — зеленые растения (ягоды, листья, побеги, кора). Далее идут травоядные звенья-консументы (мыши, зайцы, олени) и, наконец, хищное животное (волк, сова, рысь). Если рассматривать одну из пищевых цепей в океане, то в ее основании мы увидим фитопланктон, далее все более укрупняющихся планктонных ракообразных, а в конце громадного кита, который поедает миллионы этих ракообразных. Кстати отметим, что пищевые цепи в океанах обычно длиннее, чем на суше.

4. Мы нарисовали красивые простые схемы, но на самом деле в природе чистые пищевые цепи редко встречаются. Зачастую одно и то же существо становится добычей разных хищников. Например, сова может пасть жертвой лисы. Дафнию может проглотить мелкая рыбешка, а может рачок циклоп. Плотву, которая сама поедает как фито-, так и зоопланктон, — не только судак, но и выдра. И ведь нельзя забывать про паразитов! Консументам свойственны специфические паразиты, которые, в свою очередь, встроены в другие пищевые цепи. Например, белка обыкновенная — хозяин полусотни видов паразитов!

Вмешательство в сложившиеся пищевые цепи может иметь далеко идущие последствия — иногда полезные, иногда катастрофические. Широко известен совет Чарльза Дарвина крестьянам, которые жаловались ученому, что на их лугах снизилась урожайность клевера. Дарвин предложил фермерам развести побольше кошек. Выглядит этот ответ как ребус, но Дарвин знал, что опыляли красный клевер только шмели (до расположенных глубоко нектарников пчелы просто не дотягивались), а шмелиные гнезда повадились разорять сильно расплодившиеся полевые мыши. Так что разведение кошек было здесь изящным и правильным решением. Правда, что делать с многочисленными кошками после того, как они съедят всех мышей?

Многочисленные пищевые цепи в каждой экосистеме затейливо переплетаются и в итоге формируют сложные пищевые сети.

Пастбищные и детритные пищевые цепи

1. Пищевые цепи, первым звеньями которых являются фотосинтезирующие автотрофы, названы пастбищными, или цепями выедания. Приведем в пример пастбищную пищевую цепь, существующую на лугах: растение — бабочка — кузнечик — лягушка — полевой лунь. На первом этапе цепи находятся растения, улавливающие солнечную энергию. На втором — питающиеся их нектаром мелкие бабочки. На третьем — кузнечики, которые не прочь поохотиться на бабочек. Но и сами кузнечики, как мы знаем из детской песенки, становятся легкой добычей лягушек. А лягушке, тем более сытой, расслабляться нельзя — на край ручья уже упала тень хищного полевого луня.

2. Если же в основе пищевой цепи лежат отмершие части растений, останки трупов и экскременты животных (детрит), ее называют детритной, или цепью разложения. Этот вид пищевых цепей распространен в лесах (где фитомасса не поедается травоядными животными, а отмирает и разлагается сапротрофами), на дне водоемов (где детрит формируется водорослями и падающими на дно организмами). Например, для российских лесов типична следующая детритная пищевая цепь: подстилка из листвы и растений — многоножки и земляные черви — черный дрозд — ястреб-перепелятник. На этих примерах мы видим, что поступающая в экосистему энергия расходится на два основных русла — доходит до консументов через живые растительные ткани или запасы мертвой органики.