Что такое первобытный строй

Первобытный строй

Первобы́тное о́бщество (также доисторическое общество) — период в истории человечества до изобретения письменности, после чего появляется возможность исторических исследований, основанных на изучении письменных источников. Термин доисторический вошел в употребление в XIX в. [1] [2] В широком смысле слово «доисторический» применимо даже к эпохе динозавров, но в узком — только к доисторическому прошлому человека. Обычно в контексте дают указания, какой именно «доисторический» период обсуждается, например, «доисторических обезьян миоцена» (23 — 5,5 млн лет назад) или «Homo sapiens среднего палеолита» (300 — 30 тыс. лет назад). Поскольку, по определению, о данном периоде нет письменных источников, оставленных его современниками, информацию о нем получают, опираясь на данные таких наук как археология, этнология, палеонтология, биология, геология, антропология, археоастрономия, палинология.

Поскольку письменность появилась у разных народов в разное время, ко многим культурам термин доисторический либо не применяется, либо его смысл и временные границы не совпадают с человечеством в целом. В частности, культурное развитие Америки не совпадает по этапам с Евразией и Африкой (см. месоамериканская хронология, хронология Северной Америки, доколумбова хронология Перу). В качестве источников о доисторических временах культур, до последнего времени лишенных письменности, могут быть устные предания, передававшиеся из поколения в поколение.

Поскольку данные о доисторических временах редко касаются личностей и даже не всегда говорят что-либо об этносах, основной социальной единицей доисторической эпохи человечества является археологическая культура. Все термины и периодизация этой эпохи, такие как неандерталец или железный век являются ретроспективными и в значительной степени условными, а их точное определение является предметом обсуждения.

Содержание

Периоды развития первобытного общества

Каменный век

Периоды каменного века:

Медный век

Ме́дный век, медно-каменный век, халколит (греч. χαλκός «медь» + греч. λίθος «камень») или энеолит (лат. aeneus «медный» + греч. λίθος «камень»)) — период в истории первобытного общества, переходный период от каменного века к бронзовому веку. Приблизительно охватывает период 4—3 тыс. до н. э., но на некоторых территориях существует и дольше, а на некоторых отсутствует вовсе. Чаще всего энеолит включают в бронзовый век, но иногда считают и отдельным периодом. Во времена энеолита были распространены медные орудия, но преобладали по-прежнему каменные.

Бронзовый век

Бро́нзовый век — период в истории первобытного общества, характеризующийся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы. Бронзовый век является второй, поздней фазой эпохи раннего металла, сменившей медный век и предшествовавшей железному веку. В целом, хронологические рамки бронзового века: 35/33 — 13/11 вв. до н. э., но у различных культур они отличаются.

Периоды бронзового века:

Железный век

Желе́зный век — период в истории первобытного общества, характеризующийся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий. Строго говоря, уже выходит за рамки истории собственно первобытного общества.

Примечания

См. также

Ссылки

Первобытное общество · Древний мир (до 476 года) · Средние века (476—середина XVII века) · Новое время (середина XVII века—1918 год) · Новейшее время (с 1918 года)

Полезное

Смотреть что такое «Первобытный строй» в других словарях:

строй — стро/я, о стро/е, в стро/е и в строю/; мн. стро/и, ев и строи/, ёв; м. см. тж. строевой 1) о стро/е, в строю/; строи/ Ряд солдат, шеренга; воинская часть, построенная рядами. Встать в строй … Словарь многих выражений

строй — строя, о строе, в строе и в строю; мн. строи, ев и строи, ёв; м. 1. о строе, в строю; строи. Ряд солдат, шеренга; воинская часть, построенная рядами. Встать в с. Расхаживать перед строем. Выйти из строя. Идти, двигаться строем, в строю. 2.… … Энциклопедический словарь

Первобытный коммунизм — У этого термина существуют и другие значения, см. Коммунизм (значения). Первобытный коммунизм (нем. Urkommunismus) он же первобытно общинный строй марксистский термин, означающий самую первую в истории общественно экономическую… … Википедия

ПЕРВОБЫТНЫЙ КОММУНИЗМ — см. Первобытнообщинный строй … Советская историческая энциклопедия

первобытный коммунизм — Общественный доклассовый строй первобытной общины с общей собственностью на средства и продукты производства … Словарь многих выражений

Коммунистический строй — Коммунизм Основные понятия Марксистско ленинская философия Социализм Классовая борьба Интернационализм … Википедия

Первобытнообщинный строй — первая в истории человечества общественно экономическая формация. Основы учения о П. с. как особой общественно экономической формации были заложены К. Марксом и Ф. Энгельсом и в дальнейшем развиты В. И. Лениным. Согласно наиболее… … Большая советская энциклопедия

ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ — (общиннородовой, первобытно коммунистический) первая в истории человеческого общества социально экономич. формация. Охватывает, согласно общепринятым в марксистской науке представлениям, эпоху от возникновения человека и человеч. общества до… … Советская историческая энциклопедия

Капиталистический строй — Содержание 1 Другие определения 2 История термина 3 Структура и описание … Википедия

Общественно-политический строй — Общественно экономическая формация, (или строй) это исторически сложившийся тип общества, в основе которого лежит определённый способ производства. Сам термин «формация» был заимствован из геологии и введён в общественные науки Марксом. В… … Википедия

Первобытнообщинный строй

Первобы́тное о́бщество (также доисторическое общество) — период в истории человечества до изобретения письменности, после чего появляется возможность исторических исследований, основанных на изучении письменных источников. Термин доисторический вошел в употребление в XIX в. [1] [2] В широком смысле слово «доисторический» применимо даже к эпохе динозавров, но в узком — только к доисторическому прошлому человека. Обычно в контексте дают указания, какой именно «доисторический» период обсуждается, например, «доисторических обезьян миоцена» (23 — 5,5 млн лет назад) или «Homo sapiens среднего палеолита» (300 — 30 тыс. лет назад). Поскольку, по определению, о данном периоде нет письменных источников, оставленных его современниками, информацию о нем получают, опираясь на данные таких наук как археология, этнология, палеонтология, биология, геология, антропология, археоастрономия, палинология.

Поскольку письменность появилась у разных народов в разное время, ко многим культурам термин доисторический либо не применяется, либо его смысл и временные границы не совпадают с человечеством в целом. В частности, культурное развитие Америки не совпадает по этапам с Евразией и Африкой (см. месоамериканская хронология, хронология Северной Америки, доколумбова хронология Перу). В качестве источников о доисторических временах культур, до последнего времени лишенных письменности, могут быть устные предания, передававшиеся из поколения в поколение.

Поскольку данные о доисторических временах редко касаются личностей и даже не всегда говорят что-либо об этносах, основной социальной единицей доисторической эпохи человечества является археологическая культура. Все термины и периодизация этой эпохи, такие как неандерталец или железный век являются ретроспективными и в значительной степени условными, а их точное определение является предметом обсуждения.

Содержание

Периоды развития первобытного общества

Каменный век

Периоды каменного века:

Медный век

Ме́дный век, медно-каменный век, халколит (греч. χαλκός «медь» + греч. λίθος «камень») или энеолит (лат. aeneus «медный» + греч. λίθος «камень»)) — период в истории первобытного общества, переходный период от каменного века к бронзовому веку. Приблизительно охватывает период 4—3 тыс. до н. э., но на некоторых территориях существует и дольше, а на некоторых отсутствует вовсе. Чаще всего энеолит включают в бронзовый век, но иногда считают и отдельным периодом. Во времена энеолита были распространены медные орудия, но преобладали по-прежнему каменные.

Бронзовый век

Бро́нзовый век — период в истории первобытного общества, характеризующийся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы. Бронзовый век является второй, поздней фазой эпохи раннего металла, сменившей медный век и предшествовавшей железному веку. В целом, хронологические рамки бронзового века: 35/33 — 13/11 вв. до н. э., но у различных культур они отличаются.

Периоды бронзового века:

Железный век

Желе́зный век — период в истории первобытного общества, характеризующийся распространением металлургии железа и изготовлением железных орудий. Строго говоря, уже выходит за рамки истории собственно первобытного общества.

Примечания

См. также

Ссылки

Первобытное общество · Древний мир (до 476 года) · Средние века (476—середина XVII века) · Новое время (середина XVII века—1918 год) · Новейшее время (с 1918 года)

Полезное

Смотреть что такое «Первобытнообщинный строй» в других словарях:

ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ — (общиннородовой, первобытно коммунистический) первая в истории человеческого общества социально экономич. формация. Охватывает, согласно общепринятым в марксистской науке представлениям, эпоху от возникновения человека и человеч. общества до… … Советская историческая энциклопедия

Первобытнообщинный строй — первая в истории человечества общественно экономическая формация. Основы учения о П. с. как особой общественно экономической формации были заложены К. Марксом и Ф. Энгельсом и в дальнейшем развиты В. И. Лениным. Согласно наиболее… … Большая советская энциклопедия

первобытнообщинный строй — (общиннородовой, родовой, первобытный коммунизм), первая в истории человечества социально экономическая формация. Охватывает эпоху от появления первых людей до возникновения классового общества. Характеризуется общей собственностью на средства… … Сексологическая энциклопедия

первобытнообщинный строй — Первая в истории человечества социально экономическая формация … Словарь многих выражений

СССР. Первобытнообщинный строй — Древнейшие следы пребывания человека на территории СССР относятся к шелльской культуре (См. Шелльская культура) (около 600 400 тыс. лет назад) раннего Палеолита (стоянка Сатани Дар в Армении). Ашельская культура (400 100 тыс. лет назад)… … Большая советская энциклопедия

ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ — ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ, ая, ое: первобытнообщинный строй первая в истории человечества общественно экономическая доклассовая формация, характеризующаяся общей собственностью на средства производства, коллективным трудом и потреблением. Толковый… … Толковый словарь Ожегова

первобытнообщинный — ая, ое. первобытнообщинный строй … Словарь многих выражений

строй — СТРОЙ, я, о строе, в строе, мн. и, ёв, муж. 1. Система государственного или общественного устройства. Социальный с. Демократический с. Первобытнообщинный с. Феодальный с. Капиталистический с. 2. Система чего н., образованная внутренней связью,… … Толковый словарь Ожегова

первобытнообщинный — ая, ое. ◊ Первобытнообщинный строй. Первая в истории человечества социально экономическая формация … Энциклопедический словарь

Коммунистический строй — Коммунизм Основные понятия Марксистско ленинская философия Социализм Классовая борьба Интернационализм … Википедия

Возникновение и периодизация общества

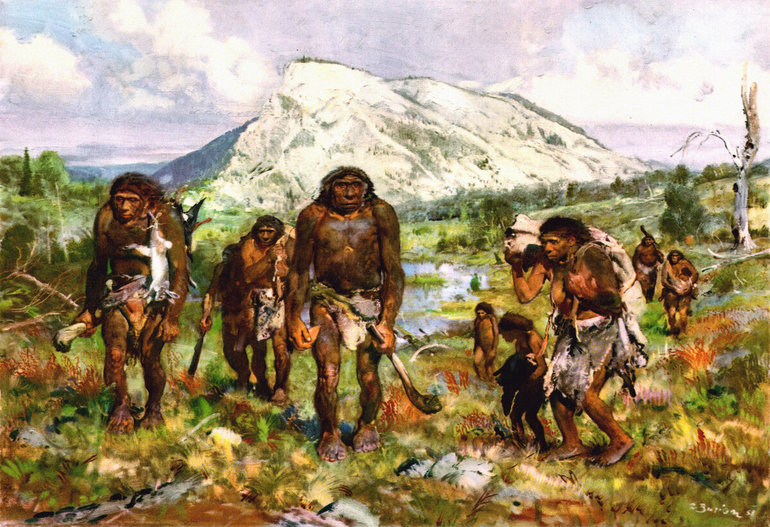

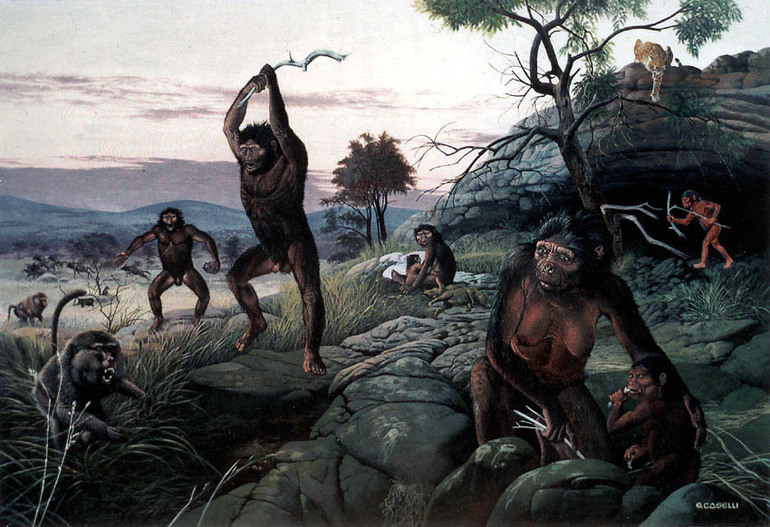

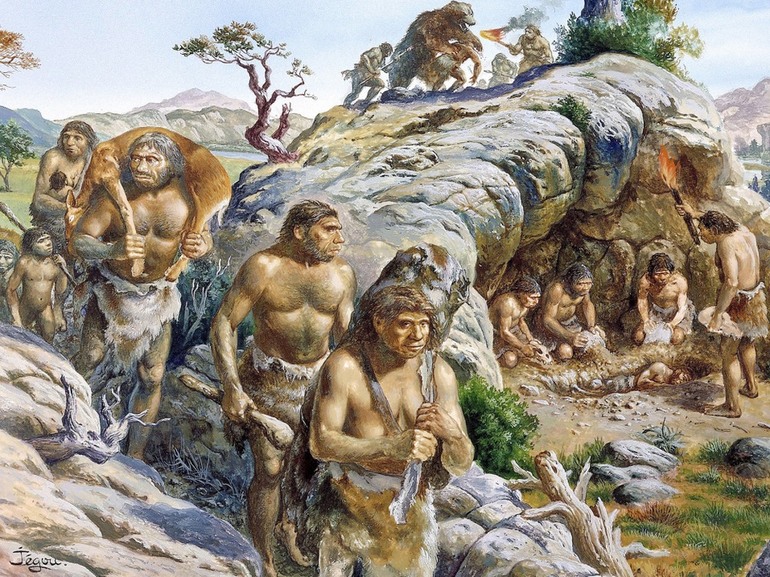

Согласно общепринятой теории Ч. Дарвина, человек произошёл от обезьяноподобного существа. В процессе эволюции гоминиды были вынуждены спуститься с деревьев на землю и научиться ходить на задних конечностях. Передняя часть тела была освобождена от физической нагрузки, поэтому руки стали использоваться для охоты и труда.

Примерно 4 млн лет назад гоминиды эволюционировали в австралопитеков, которые имели более ра́звитый головной мозг. Для защиты от хищных зверей и природных факторов особи объединялись. Так, около 2,5 млн лет назад стало формироваться первобытное общество, которое имело ряд характе́рных признаков:

Принято выделять несколько этапов развития первобытного общества. Согласно учениям этнографа Льюиса Моргана, вся эпоха делится на дикость, варварство и зарождение цивилизации. Для изучения древнейшей истории используется археологическая периодизация, которая включает в себя:

Ввиду отсутствия письменных источников, хронологические рамки этих периодов весьма условны. Учёные основываются только на археологических и биологических данных. Существенный вклад в периодизацию первобытности внесли советские этнографы. Они основывались на эволюции форм собственности, выделяя этап стада, родового строя и его разложения.

Характеристика доисторической эпохи

Этап первобытнообщинного строя прошли абсолютно все народы мира. Именно в этот исторический период сформировались основы правовых и социальных систем.

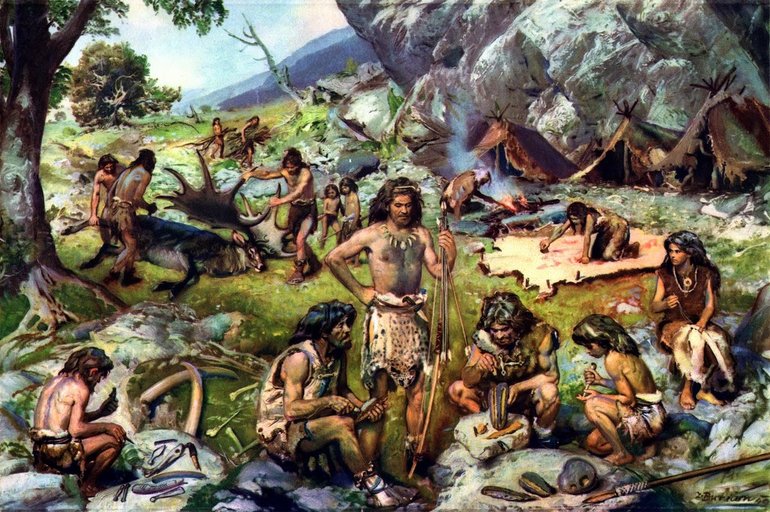

Быт древних людей

К основным занятиям древних людей можно отнести охоту, рыбалку и собирательство. Добыча делилась на всех членов племени поровну. Личной собственности не существовало, всё имущество было общим. Как правило, сообщества вели кочевой образ жизни.

На ранних этапах развития брачные отношения между членами племени никак не регулировались. В племени наблюдался промискуитет. Это определение обозначает беспорядочную, ничем и никем не ограниченную половую связь между членами одного сообщества. Близкородственное скрещивание приводило к появлению нежизнеспособного, больного потомства. Со временем был введён полный запрет на половые отношения между членами одного рода. Появление дуально-родового брака привело к превращению стада в родовую общину.

Орудия труда постепенно совершенствовались. Изобретение лука и стрел привело к интенсивному развитию охоты, а позже и к одомашниванию животных. Собирательство стало неэффективным, его заменило земледелие. Этот переход от присваивающей экономики к развитию сельского хозяйства называют неолитической революцией. Явление привело к многочисленным изменениям:

На стадии неолита началось разложение праобщины и формирование соседской общины. Это произошло из-за того, что излишки продуктов сосредотачивались в руках родоплеменной знати. Остальное свободное население было заметно беднее. Наблюдалось расслоение общества на группы, а позже на сословия и классы. Через несколько тысяч лет сформировался рабовладельческий строй, характерный для первых цивилизаций.

Социальные и правовые нормы

Первобытное общество характеризовалось отсутствием публичной власти и государственных институтов. Управление общиной осуществлялось старейшинами, вождями или предводителями. Их власть основывалась только на авторитете.

Во время палеолита и неолита члены общества обладали равными правами. Жители одной общины были разделены только по профессиональному признаку на охотников, скотоводов, земледельцев. Отношения между людьми не были хаотичными, они регулировались специальными нормами: обычаями, традициями и запретами (табу). Особенности мононорм:

| Название социальной нормы | Суть |

|---|---|

| Обычай | Исторически сложившиеся правила поведения, которые соблюдаются в силу привычки населения. |

| Нормы морали | Первобытные представления о добре и зле. |

| Мифология | Фантастические представления человека о мире, природе и жизни. |

| Табу | Строгий запрет на совершение какого-либо действия. |

Основные черты первобытной правовой системы:

Правовая система имела тотемную форму, когда какие-либо животные или растения объявлялись священными. Именно от тотема исходили все запреты и дозволения.

Культура и религия

Формирование речи открыло путь самовыражению человека. Люди стали обмениваться друг с другом информацией, давать название явлениям и предметам. Это повлияло на развитие полушарий головного мозга и появление творчества.

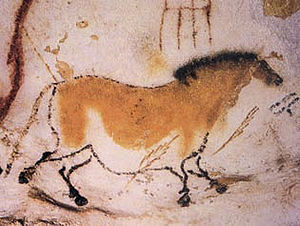

Практически все виды художественного искусства зародились в первобытном обществе. Особое распространение получили петроглифы, то есть наскальные рисунки. Древние люди изображали на стенах пещер животных и растений, сцены охоты и сакральные ритуалы. Несмотря на то что первобытная культура развивалась крайне медленно, члены общин накопили много знаний о врачевании, изменении погоды, поведении животных.

Главное культурное достижение первобытности — формирование примитивной письменности. Алфавита не существовало, записи имели вид перечня символов и простейших изображений. Их краткое содержание свидетельствует о том, что в общинах вёлся учёт продуктов и орудий труда.

В эпоху неолита возникают первые религиозные направления. Древние люди поклонялись природным объектам: солнцу, небу, луне, тотемным животным или растениям. Религиозные обряды совершались старейшинами. Позже их заменили профессиональные жрецы, которые обладали исключительным правом общения с духами и богами.

В четвёртом тысячелетии до нашей эры соседские общины были вытеснены первыми цивилизациями. О жизни и культуре древних людей известно только благодаря археологическим, биологическим и геологическим исследованиям.

Содержание

Первобытнообщинный строй (общиннородовой, первобытно-коммунистический) — первая в истории человеческого общества общественно-экономическая формация. Он охватывает, согласно общепринятым в марксистской науке представлениям, эпоху от возникновения человека и человеческого общества до становления классовых отношений, археологически — в основном эпохи палеолита, мезолита и неолита.

В отличие от последующих классовых формаций, первобытнообщинный строй характеризуется тем, что уровень развития производительных сил был крайне низок, орудия труда были примитивными, недостаточно развитыми и совершенными, труд людей носил коллективный характер, собственность выступала в форме общинной собственности, производство было по своему характеру и форме натуральным, господствовало уравнительное распределение продуктов, не существовало социального деления общества.

1. Периодизация первобытнообщинного строя

История первобытнообщинного строя восстанавливается главным образом по археологическим, антропологическим и этнографическим источникам. Археология и антропология представляют прямые, но ограниченные по значению данные: они, например, мало что говорят об общественной организации первобытных людей. Данные этнографии шире, но они, как правило, относятся не к подлинно первобытным, а к отсталым народам нового времени и тем самым имеют лишь косвенное значение. В наших представлениях о первобытнообщинном строе, наряду с твёрдо установленными основными положениями, есть ещё много пробелов, гипотез и спорных моментов. Марксистская наука строит периодизацию первобытнообщинного строя на материалистической основе, исходя из уровня развития производительных сил и соответствующих им производственных отношений.

Большинство современных исследователей подразделяют эту эпоху на 3 основных периода: 1) «первобытное человеческое стадо» или дородовое общество; 2) родовой строй, или родовая община, делящаяся в свою очередь на два периода развития: период существования матриархата (материнский родовой строй, или материнская родовая община) и период существования патриархата (патриархальный родовой строй, или патриархальная родовая община); 3) разложение родового общества, сельская (соседская) община.

Некоторые учёные считают эпоху «первобытного человеческого стада» временем формирования человека и человеческого общества, а вся последующая история, начиная с родового строя, представляет период развития уже сформировавшегося общества; грань, отделяющая эти периоды, является по их мнению более глубокой, чем рубежи между общественно-экономическими формациями. В соответствии с этой точкой зрения история человечества прежде всего делится на 2 основных этапа: историю «первобытного человеческого стада» и историю готового, сформировавшегося общества, а в качестве первой общественно-экономической формации выступает родовое общество.

2. Роль труда в становлении и формировании человеческого общества

Возникновение человека явилось важнейшим поворотным пунктом в развитии жизни на Земле. Вместе с человеком возникает и формируется человеческое общество. Начинается история общественно-экономического развития, осуществляющегося в соответствии с объективными законами.

«Вместе с человеком, — говорит Ф. Энгельс, — мы вступаем в область истории. И животные имеют историю, именно историю своего происхождения и постепенного развития до своего теперешнего состояния. Но они являются пассивными объектами этой истории; а поскольку они сами принимают в ней участие, это происходит без их ведома и желания. Люди же, наоборот, чем больше они удаляются от животных в узком смысле слова, тем в большей мере они делают свою историю сами, сознательно, и тем меньше становится влияние на эту историю непредвиденных последствий, неконтролируемых сил, и тем точнее соответствует исторический результат установленной заранее цели» [1].

Появление человека, выделившегося из животного мира, явилось качественным скачком в развитии живой природы, и одной биологической эволюции было недостаточно для такого качественного скачка. Для того чтобы появился человек в общественном смысле слова, необходимо было новое условие и новый решающий фактор этого появления. Биологические предпосылки стали исходным базисом для перехода от животного, зоологического состояния к человеческому, общественному состоянию не сами по себе, а благодаря труду.

Труд сыграл решающую роль в возникновении человека, в становлении и формировании человеческого общества. Именно трудовая деятельность человека с помощью изготовленных им орудий труда позволила ему выделиться из животного мира и утвердить своё качественно новое общественное состояние.

Труд представляет собой исключительное достояние человека. «Труд, — писал Ф. Энгельс, — источник всякого богатства, утверждают политикоэкономы. Он действительно является таковым наряду с природой, доставляющей ему материал, который он превращает в богатство. Но он ещё и нечто бесконечно большее, чем это. Он — первое основное условие всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека» [2].

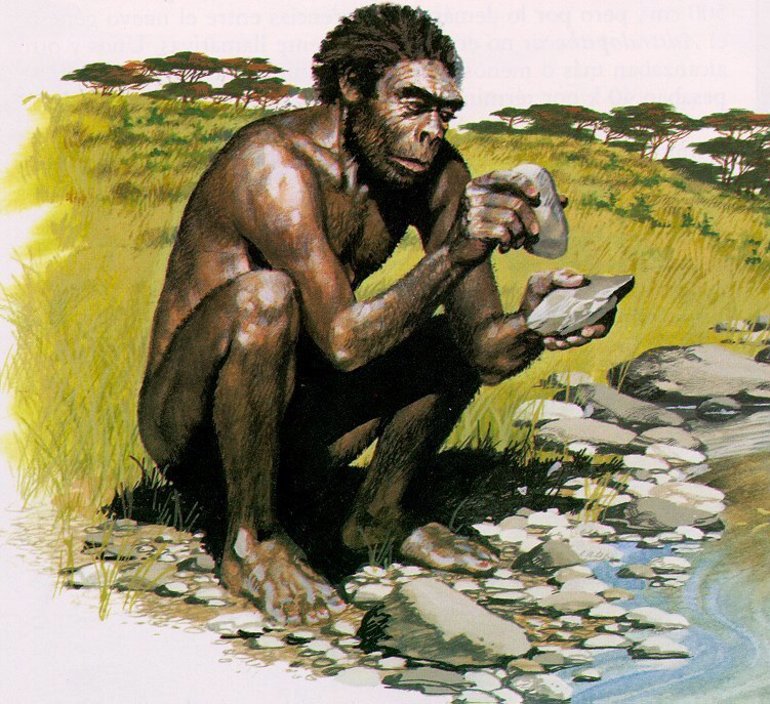

Труд начинается с изготовления орудий труда. Переход от случайного применения в качестве орудий труда предметов, данных самой природой, к изготовлению орудий труда путём незначительной, примитивной обработки тех же предметов для достижения более значительных результатов и представлял собой тот самый качественный скачок в развитии живой природы, который знаменовал выделение человека из животного мира, превращение человекообразной обезьяны в человека.

Изготовление орудий труда обязательно предполагает наличие заранее намеченной цели и логическую последовательность действий для её осуществления. Следовательно, переход к изготовлению орудий труда означал, что трудовая деятельность людей стала деятельностью действительно осознанной и целеустремленной, т. е. специфически человеческой деятельностью.

В процессе развития и совершенствования трудовой деятельности совершенствовался и сам человек — главная производительная сила возникшего общества.

3. Производительные силы и производственные отношения первобытного общества

3.1. Производительные силы первобытного общества

Характеризуя в целом производительные силы первобытного общества, следует прежде всего отметить, что развиты они были крайне слабо, орудия труда носили примитивный характер. Первыми орудиями труда человека были заострённая палка и грубо обитый, заострённый камень. Сотни тысячелетий создание и использование главным образом каменных орудий труда было характерной чертой производства. Эпоха преобладания в производстве каменных орудий труда получила в науке название каменного века. Эпоха каменного века делится в соответствии с уровнем производства каменных орудий на три крупных исторических периода: древний каменный век, или палеолит, среднекаменный век, или мезолит, и новый каменный век, или неолит. Лишь значительно позднее человек научился изготовлять орудия труда из металла, сначала из самородного, в первую очередь меди, затем из бронзы, представляющей собой сплав меди и олова, и, наконец, из железа. В соответствии с этим то время, когда появились и в течение которого применялись наряду с каменными орудиями труда орудия труда из меди, получило в науке название медно-каменного века, а время появления и использования орудий труда из бронзы — бронзового века. С переходом к производству людьми орудий труда из железа началась эпоха, получившая название железного века.

Первыми основными видами производственной деятельности древнейших людей были простое собирательство пищи, совместная охота, рыболовство. Крупнейшим достижением первобытного человека в деле подчинения сил природы явилось открытие способов добывания огня искусственным путём.

Новую эпоху в развитии производительных сил первобытного общества составило происшедшее в период мезолита изобретение лука и стрел, что делало более устойчивым источником существования охоту. Постепенно, по мере совершенствования охоты, люди начинают не только убивать зверей, но и ловить и приручать их.

Переход к неолиту ознаменовал настоящую своеобразную революцию в первобытном обществе. Более усовершенствованные орудия труда позволяют перейти от простого собирательства съедобных растений к возделыванию отдельных культур. Возникает земледелие. Наиболее древними из современных культурных растений являются пшеница, рис, рожь, кукуруза, лук, капуста, лён, хлопок.

На базе приручения животных развивается скотоводство. Приручение животных обеспечило переход от примитивного мотыжного земледелия к пахотному земледелию с использованием тягловой силы животных.

На основе совершенствования орудий труда, в процессе развития производительных сил первобытного общества произошёл переход от хозяйства собирателей и охотников, которые преимущественно присваивали продукты природы в готовом виде, к хозяйству скотоводов и земледельцев, которые, видоизменяя своим трудом предметы природы, сами производят продукты, необходимые для потребления. Постепенное накопление людьми производственного опыта и навыков к труду, совершенствование этих навыков, выработка новых методов труда, повышение уровня умелости человека как производителя играли огромную роль в развитии первобытного производства.

3.2. Коллективный труд первобытных людей. Простая кооперация труда. Естественное разделение труда

Первобытный человек, вооружённый примитивными орудиями труда, не был в состоянии добывать средства к жизни в одиночку. Чтобы выжить, людям приходилось соединяться в группы, совместно защищаться от хищных зверей и совместно добывать средства существования. Трудовая деятельность первобытных людей с самого начала выступала как совместная, коллективная деятельность.

Первой формой организации труда первобытных людей была простая кооперация, т. е. такая форма, при которой более или менее значительное число работников совместно участвуют в одном и том же процессе труда или в разных, но связанных между собой процессах труда.

Простое объединение индивидуальных сил первобытных людей создавало новую производительную силу, бо́льшую, чем простая сумма составляющих её единиц.

«Этот первобытный тип кооперативного или коллективного производства, — указывал К. Маркс, — был, разумеется, результатом слабости отдельной личности, а не обобществления средств производства» [3].

Труд первобытных людей развивался от форм простого сотрудничества, ограниченного первоначально взаимной поддержкой, взаимопомощью в охоте и рыболовстве, между людьми данного первичного коллектива производителей — к проявлению разделения труда между ними на первых порах в примитивной половозрастной, т. е. естественной, форме.

3.3. Производственные отношения первобытного общества

В соответствии с состоянием и характером производительных сил первобытного общества, общим, коллективным по своему содержанию и форме трудом первобытных людей складываются и развиваются коллективистские первобытнообщинные производственные отношения.

Коллективный характер труда предопределил и коллективный характер присвоения производимых продуктов. Поскольку все трудились сообща, постольку и все средства производства и произведённые блага становились достоянием всего коллектива и использовались по его усмотрению на его нужды.

Первичным коллективом, объединяющим первобытных людей на основе их общего коллективного труда, осуществляемого в целях получения продуктов, необходимых для существования, являлась первобытная община.

Первобытнообщинные производственные отношения складывались в процессе производства как отношения общего, коллективного присвоения членами первобытной общины средств производства и предметов потребления.

Объединённые воедино в процессе производства, находившиеся в одинаково равном положении и выступавшие поэтому как совокупный работник, члены общины соединялись в своих собственных интересах с принадлежавшими им всем средствами производства.

Это соединение представляло собой по своему характеру органическое единство работников производства и средств производства. Характеризуя собственность на средства производства в первобытном обществе, основоположники марксизма указывали, что первоначально это была прежде всего движимая собственность. Вместе с тем они подчёркивали, что собственность на движимые предметы предполагает собственность на землю. Такую собственность К. Маркс называл общей земельной собственностью [4].

Общая, групповая, коллективная собственность первобытных людей на основные средства производства характеризует собой содержание производственных отношений первобытного общества как отношений общественной собственности, хотя и выступающей в ограниченной групповой форме.

Первобытнообщинные производственные отношения характеризовались равенством первобытных людей, одинаковым в общественно-экономическом смысле слова положением их в процессе производства, совместным обладанием и использованием средств производства, составлявших общественную коллективную собственность.

4. Надстройка первобытнообщинного строя

В процессе практической деятельности людьми родового общества было накоплено немало знаний об окружающем мире и о себе, в которых, однако, было много неверного, иллюзорного. Возникает религия как порождение определённой ступени общественного развития. В эту эпоху существовали такие формы религии, как магия, фетишизм, тотемизм и демонизм, одной из разновидностей которого был анимизм. Археологический и этнографический материал свидетельствует о существовании в это время различного рода охотничьих и иных плясок и танцев, развёртывавшихся иногда в настоящие инсценировки, о появлении примитивных музыкальных инструментов.

В родовом обществе существовала родовая мораль. Обусловленные низким уровнем развития производительных сил первобытнокоммунистические отношения были крайне ограниченными и замкнутыми в пределах рода как отдельного производственного коллектива. Соответственно такой же характер носила и родовая мораль. Действие её норм, предписывавших заботу о каждом члене коллектива, распространялось на членов своего рода и отчасти племени, когда последнее возникло. Как писал Ф. Энгельс: «Племя оставалось для человека границей как по отношению к иноплеменнику, так и по отношению к самому себе: племя, род и их учреждения были священны и неприкосновенны, были той данной от природы высшей властью, которой отдельная личность оставалась безусловно подчинённой в своих чувствах, мыслях и поступках. Как ни импозантно выглядят в наших глазах люди этой эпохи, они неотличимы друг от друга, они не оторвались ещё, по выражению Маркса, от пуповины первобытной общности» [5].

Процесс разложения родового строя и превращения его в классовое нашёл отражение в общественном сознании. Последнее приобрело классовый характер. Единая мораль родового общества постепенно исчезла, уступив место классовой морали.

Расслоение общества, выделение из среды ранее равных членов рода и племени богатой и знатной верхушки находит своё отражение в расслоении сверхъестественного мира, в выделении из его среды более или менее равных по значению сверхъестественных существ нескольких особо могущественных — богов. Окончательно оформившийся с возникновением классового общества политеизм освящает эксплуатацию человека человеком.

С возникновением государства воля класса угнетателей находит своё проявление не только в морали, но и в праве.

5. Первобытное стадо — начальная форма отношений между людьми в процессе труда

Первой, зачаточной, начальной формой общественно-экономических отношений, т. е. отношений между людьми в процессе трудовой деятельности, было первобытное человеческое стадо, или так называемый дородовой строй.

Первобытное стадо, как начальная форма отношений между первобытными людьми по труду, и постепенно совершенствующаяся на основе улучшения орудий труда трудовая деятельность первобытных людей взаимно содействовали развитию друг друга. Первобытное человеческое стадо состояло чаще всего из сравнительно небольшой группы людей, занимавших определённую территорию.

На этом этапе развития человечества огромное влияние на общественные отношения оказывали характер отношений между полами, условия воспроизводства людей. Влияние биологических факторов и уз родства на характер связей и отношений между людьми имело большое значение на протяжении всего периода первобытнообщинного строя. Но особенно сильно оно давало себя знать в период, когда выделение человека из царства животных ещё не завершилось полностью.

Первобытное стадо представляло собой однородный коллектив, не знавший никаких профессиональных или социальных различий; отношения между полами были неупорядоченными, труд осуществлялся в виде примитивной кооперации. Орудия труда изготовлялись от случая к случаю, по мере надобности.

Эпоха существования первобытного стада, или дородового строя, соответствовала с точки зрения состояния и характера развития орудий производства древнему палеолиту. С течением времени по мере развития производительных сил и роста производства эта начальная форма общественных связей стала изживать себя. Эпоха существования и развития первобытного стада, дородового строя, была, по выражению Ф. Энгельса, «детством человеческого рода».

6. Родовой строй первобытного общества и его экономические основы

6.1. Родовой строй — развитая форма пёрвобытнообщинных отношений. Матриархат и патриархат

Развитие производительных сил обусловило и потребовало более прочного, развитого и зрелого в сравнении с первобытным стадом производственного коллектива, который обеспечил бы непрерывность в ведении хозяйства, накопление и преемственность трудового опыта и навыков.

Возник род или родовая община. При родовом строе основную ячейку общества составляет род, объединяющий группу людей, связанных кровным родством. Несколько родов составляли племя.

На первом этапе развития родового строя ведущее положение в жизни родовой общины занимала женщина, что было связано с особенностями материальной жизни людей в ту эпоху. Женщина занималась собиранием и приготовлением пищи, вела общее хозяйство, создавала и хранила общественные запасы. Женщина же на первых порах занималась в большинстве случаев ведением примитивных, зачаточных форм земледелия и скотоводства. Благодаря сложившемуся положению во главе родовой общины стояла женщина, и родство членов общины считалось по материнской линии. Это был матриархат, или материнский род. Переход от первобытного стада к материнскому роду происходил путём распада первобытных стад при определённых условиях на дочерние стада, из которых постепенно и образовались материнские роды.

Родовой строй складывался в условиях перехода от древнего палеолита к позднему палеолиту. Матриархат как первая форма родового строя сложился к 40-му тысячелетию до нашей эры. Эпоха матриархата являлась расцветом родового строя. В результате дальнейшего развития производительных сил, когда решающую роль в жизни общины стали играть скотоводство (пастушество) и более развитое, чем прежде, пахотное земледелие, являвшиеся делом мужчины, на смену материнскому роду приходит отцовский род, или патриархат.

Теперь главенствующее положение в родовой общине занимает мужчина, и родство начинает считаться по отцовской линии. С патриархата начинается разложение первобытнообщинного строя. С переходом к патриархату большие родовые матриархальные семьи начинают распадаться на более мелкие отдельные патриархальные семьи, остающиеся тем не менее ещё довольно значительными по своим размерам.

Определённые особенности экономического развития имелись в древних земледельческих общинах в ряде стран Азии. Эти особенности состояли в том, что решающее значение для развития земледельческого производства имело здесь создание и поддержание в пригодном состоянии ирригационных систем, необходимых для осуществления работ по орошению обрабатываемых земель. Отсюда — концентрация усилий общины вокруг ирригационных работ. Устойчивость азиатских общин подкреплялась тем, что внутри их существовало довольно развитое разделение труда между общинниками, что делало эти общины обособленными экономическими организациями.

6.2. Непосредственно общественный характер труда в первобытной родовой общине

Коллективный труд первобытных людей и коллективная общинная собственность на средства производства обусловливали наличие общности и единства экономических интересов членов первобытной общины. В этих условиях вопрос о том, кто каким видом труда будет заниматься в тот или иной период времени, решался коллективно. Здесь никто не действовал по своему собственному усмотрению или желанию. Каждый подчинялся единой воле коллектива. Поэтому труд отдельного лица всегда являлся органической частицей общественного труда, выступал в самом процессе труда как непосредственно общественный труд. Совет старейшин регулировал распределение труда членов общины между различными участками материального производства. Такое регулирование трудовой деятельности позволяло первобытным общинам сосредоточивать в нужный момент труд и средства производства на том участке, который в данное время был особенно важен. Отсутствие закреплённого разделения труда создавало условия для того, чтобы перебрасывать рабочую силу с одного вида занятий на другой — с охоты на рыбную ловлю или на земледелие — в зависимости от условий жизни и потребностей первобытного коллектива.

6.3. Производство и распределение необходимого продукта

Поскольку труд, осуществлявшийся в процессе первобытнообщинного производства, был малопроизводительным, он не создавал никакого излишка сверх самого необходимого для жизни количества продукта. Поэтому весь труд выступал как необходимый труд. Результатом необходимого труда являлся необходимый продукт, который распределялся прямо и непосредственно среди членов общины для удовлетворения их жизненно необходимых потребностей. Необходимый продукт потреблялся целиком внутри общины.

В течение длительного времени в процессе производства не создавалось избытка над жизненно необходимым количеством продуктов, т. е. не производился ещё так называемый прибавочный продукт. А это значило, что не существовало материальных условий для эксплуатации человека человеком.

Низкий уровень развития производительных сил и общинная собственность на средства производства и производимые продукты предопределяли и специфический характер распределения в первобытном обществе. Здесь господствовало так называемое уравнительное распределение произведённого в процессе производства необходимого продукта. В первобытном обществе оно являлось единственно возможной формой распределения. При тогдашнем уровне развития производительных сил количество произведённых продуктов едва обеспечивало существование людей. Лишь с развитием производительных сил, по мере регулярного создания некоторых излишков отдельные, особо отличившиеся в процессе трудовой деятельности, физически наиболее сильные члены общины стали получать в порядке поощрения добавочное по сравнению с другими количество продуктов. Но и в этом случае господствующим оставалось уравнительное распределение. Уравнительное распределение являлось объективным экономическим законом первобытнообщинного строя.

6.4. Натуральная форма первобытнообщинного производства

Важной существенной чертой, характеризующей первобытнообщинное производство, являлось то, что внутри общины её членами совместно потреблялось в натуральной форме всё, что было произведено в результате их общего коллективного труда и распределено между ними прямо и непосредственно.

В силу этого хозяйство первобытной общины носило самодовлеющий, натуральный характер. Каждая община жила только за счёт того, что сама добывала. Продукты производились для непосредственного потребления. Общины представляли собой более или менее однородные, жившие замкнутой жизнью, обособленные хозяйственные единицы.

Для самого труда членов первобытных общин в условиях имевшего место единства рабочей силы и средств производства была характерна натуральная форма разделения труда в виде естественного, половозрастного разделения труда.

6.5. Основной экономический закон первобытного общества. Основное экономическое противоречие

Обусловленная низким уровнем развития производительных сил особенность жизни первобытных людей состояла в том, что условия существования одного лица были связаны с условиями существования других лиц. Отдельный человек был бессилен в борьбе с природой. Он мог существовать только внутри общины и только благодаря ей. Поэтому цель первобытнообщинного производства заключалась не просто в удовлетворении потребностей отдельных людей — членов общины, а в обеспечении условий существования общины в целом.

Средствами для достижения цели первобытнообщинного производства являлись коллективный труд, общинная собственность и уравнительное распределение.

Обеспечение совместным трудом существования и сохранения жизнедеятельности первобытной общины и каждого из её членов — таков основной экономический закон первобытного общества.

Первобытное общество не знало ещё деления на классы. Все члены каждой общины находились в одинаковом отношении к средствам производства, а потому и к продуктам производства. Имело место своеобразное, первобытное социально-экономическое равенство, исключавшее социальные антагонизмы.

Однако отсутствие социальных антагонизмов не означало отсутствия противоречий в экономическом развитии первобытного общества. Половозрастное разделение труда, хотя и не создавало антагонизмов между членами общины, поскольку имело место господство коллективного труда и коллективной общинной собственности, тем не менее обусловливало определенную дифференциацию внутри общины.

В процессе осуществления первобытнообщинного производства возникает и развивается противоречие между общими экономическими интересами всей общины в целом и индивидуальными интересами каждого её члена. Это противоречие являлось основным экономическим противоречием первобытного общества. Оно не вырастало в антагонизм до тех пор, пока труд членов общины в силу объективной необходимости являлся совместным, коллективным, пока разделение труда не вышло из натуральной формы, а собственность на средства производства была общей, коллективной собственностью.

Таковы в общих чертах существо и особенности экономического строя первобытного общества и его развития. Имея в виду важную особенность первобытнообщинного строя, которая состояла в первобытном социально-экономическом равенстве, не следует вместе с тем идеализировать этот строй, считать его «золотым веком» человечества. Как отмечал В. И. Ленин, «первобытный человек был совершенно подавлен трудностью существования, трудностью борьбы с природой» [6].

7. Разложение первобытнообщинного способа производства

Рост производительных сил общества, качественно новый этап в их развитии, обусловленный использованием металлических орудий, вызвал значительное повышение производительности труда во всех областях хозяйственной деятельности первобытного общества — земледелии, охоте, рыболовстве, скотоводстве. С ростом производительных сил человек стал создавать своим трудом большее количество продуктов, чем это было необходимо для непосредственного поддержания жизни, т. е. определённый излишек над необходимым продуктом.

Так появляется принципиально новое явление в экономическом развитии общества — прибавочный продукт, а труд производителей, результатом которого является этот прибавочный продукт, выступает как прибавочный труд. Рабочее время начинает делиться на необходимое и прибавочное время.

Появление прибавочного продукта, знаменовавшее собой новый этап в развитии производства, оказало огромное воздействие на всё экономическое развитие общества. Прибавочный продукт стал стимулом дальнейшего роста и совершенствования трудовой деятельности людей, надёжным источником удовлетворения общих потребностей всей общины и расширения масштабов первобытнообщинного производства. Вместе с тем создалась возможность присвоения прибавочного продукта непосредственного производителя другими людьми, т. е. эксплуатации человека человеком.

7.1. Возникновение и развитие общественного разделения труда и обмена товаров

По мере дальнейшего развития производительных сил общества труд становится всё более специализированным. Разделение труда между людьми, носившее ранее натуральную форму, выходит за рамки первобытной общины, рода и племени. Возникает и складывается общественное разделение труда.

В процессе развития первобытнообщинного производства наряду с земледелием всё большее значение приобретало скотоводство. Там, где имелись для этого благоприятные условия, скотоводство становится основным видом трудовой деятельности. В некоторых случаях, особенно в степных районах, племена даже оставляют земледелие и постепенно переходят исключительно к скотоводству.

Так, скотоводство отделяется от земледелия как самостоятельная отрасль хозяйства. С выделением скотоводческих, пастушеских племен из общей массы первобытных племён произошло первое крупное общественное разделение труда.

Возникновение общественного разделения труда и появление в общинах прибавочного продукта в виде определённых излишков тех или иных продуктов создаёт необходимость и возможность обмена продуктами между родовыми общинами и племенами.

Отделение ремесла от сельского хозяйства привело к тому, что появляется производство продуктов для обмена. Обмен, носивший до этого в основном эпизодический характер, становится теперь всё более регулярным.

Продукт труда, производимый не для личного потребления данного производителя, а для обмена, называется товаром. Обмен же продуктов труда приобретает характер обмена товаров, или товарного обмена. Первоначально этот обмен происходил не между отдельными лицами, а между общинами в местах соприкосновения одной общины с другой или одного племени с другим.

Количественное соотношение обмениваемых продуктов вначале было случайным. Постепенно стало складываться такое положение, что товары начинают обмениваться по их стоимости, т. е. в соответствии с количеством затраченного на их производство труда. В процессе дальнейшего развития товарного обмена возникают деньги — особый товар, в котором выражают свою стоимость все остальные товары и который становится всеобщим эквивалентом и выступает как средство обмена.

Так возникают и складываются товарно-денежные отношения, превратившиеся в один из важнейших факторов разложения первобытнообщинного общества.

7.2. Возникновение частной собственности и имущественного неравенства

По мере того как труд людей стал более производительным и отдельные члены общины получали возможность производить необходимые им продукты своими силами без помощи коллектива, появилась тенденция к индивидуализации труда. Коллективизм первобытных производственных отношений начал превращаться в тормоз дальнейшего развития производства, так как ограничивал инициативу отдельных людей.

Специфическая узость первобытнообщинного коллективизма, ограничившая его возможности рамками родовой общины или племени, не только связывала инициативу людей, но и мешала расширению экономических связей между людьми и увеличению масштабов кооперации труда производителей.

Если совместный коллективный труд первобытных людей требовал в своё время коллективной собственности, то возникший и развивающийся индивидуальный труд производителей требует теперь уже частной собственности на средства производства. Так назревает и обостряется конфликт между производительными силами и производственными отношениями.

Огромное значение для возникновения и развития частнособственнических отношений имел товарный обмен. Первоначально, когда товарный обмен существовал между родовыми общинами и племенами, в качестве их представителей в меновых сделках выступали родовые старейшины и племенные вожди.

Так, на основе индивидуализации производства и развития товарного обмена возникает частная собственность на средства производства, а с её появлением начинает складываться имущественное неравенство между людьми — как между родами, так и внутри рода, появляются богатые и бедные. Лица, занимавшие в родовой общине должности старейшин, военных вождей, жрецов, начинают постепенно использовать своё положение в целях личного обогащения.

7.3. Распад родовой общины

С развитием производства и изменением его характепа в составе большой родовой общины — большой патриархальной семьи созревает и постепенно выделяется новая общественная ячейка — индивидуальная, или относительно малая, семья, состоящая из родителей и детей. Продукты, создаваемые членами этих отдельных индивидуальных семей, перестают поступать в общее пользование и распределяться между всеми членами родовой общины. Они превращаются, следовательно, постепенно в собственность индивидуальных семей. Позднее в собственность отдельных индивидуальных семей переходит и земля.

Происходит распад родовой общины; основной хозяйственной ячейкой общества становится индивидуальная семья.

7.4. Сельская или соседская община

На месте распадающейся родовой общины складывается сельская или соседская община. У земледельческих народов она развивается как сельская земледельческая община, а у скотоводов — как соседская кочевая община. Процесс образования сельской или соседской общины был в то же время процессом разложения и окончательного распада родовой общины и перехода от первобытнообщинного строя к рабовладельческому.

Характерной особенностью сельской или соседской общины являлась её двойственность, вытекавшая из сочетания элементов коллективной и частной собственности. На смену распадавшимся кровнородственным родовым связям приходили связи территориальные, соседские. Семьи, принадлежавшие ранее к различным родам, стали поселяться вместе и перемешиваться. Новая первичная экономическая ячейка общества — индивидуальная семья имела свой дом и своё обособленное хозяйство. Вместе с тем до поры до времени сохраняется ещё коллективная общинная собственность на землю: даже пахотные участки находятся первоначально лишь во временном пользовании индивидуальных семей. Каждая индивидуальная семья либо по числу работников, либо по числу едоков получала от сельской общины в пользование земельный надел, который обрабатывается силами этой семьи.

В процессе дальнейшего развития сельской общины вначале приусадебная, а затем и пахотная земля стали переходить в собственность отдельных индивидуальных семей, другая же часть земли — сенокосы, выгоны, пастбища и разные угодья — долго ещё используется сообща и представляет коллективную собственность общинников. Позднее всё более значительная часть и этих общинных земель также переходит в собственность индивидуальных семей, становится частной собственностью.

Коллективная общинная собственность на землю постепенно вытеснялась. Этот процесс представлял собой экономическую основу становления классового общества, пришедшего на смену бесклассовому обществу.

Значительными особенностями отличался процесс развития, а затем разложения общинных отношений и перехода от бесклассового первобытного общества к классовому у ряда азиатских, африканских и американских народов, где частная собственность на землю в течение довольно долгого исторического периода не получала большого развития.

Определённое своеобразие в переходе от родоплеменных общинных отношений к отношениям сельской общины и последующем разложении сельской общины имелось также у ряда народов Восточной, Центральной и Северной Европы, где на экономическое развитие особенно в условиях низкого ещё тогда уровня производства оказывали значительное влияние такие факторы, как суровые природные условия и редкое население.

От различий в формах существования и развития сельской общины у разных народов, от особенностей разложения этой общины зависело то, каким образом и в каких формах начинали складываться новые, классовые общественно-экономические отношения, приходившие на смену первобытнообщинным отношениям.

Характеризуя сельскую общину, К. Маркс указывал: «…община носит в своих собственных недрах элементы своей гибели. Частная земельная собственность уже проникла в неё в виде дома с его сельским двором, который может превратиться в крепость, откуда подготовляется наступление на общую землю…

Земледельческая община, будучи последней фазой первичной общественной формации, является в то же время переходной фазой ко вторичной формации, т. е. переходом от общества, основанного на общей собственности, к обществу, основанному на частной собственности» [7].

7.5. Появление эксплуатации человека человеком и классового деления общества

В условиях разложения первобытнообщинных отношений появились первичные формы эксплуатации человека человеком. Возникший на основе роста производительных сил прибавочный продукт побуждал стремление и обусловливал возможность использования большого числа работников производства для создания прибавочного продукта с целью последующего его присвоения теми, кто сосредоточивал в своих руках средства производства.

Возникает рабство, т. е. открыто насильственное принуждение к труду людей, лишённых свободы и находившихся в собственности тех, кто владел средствами производства. Первым источником рабства были межплеменные столкновения, войны. В рабов стали превращать захваченных в плен. В условиях, когда труд человека приобрел способность создавать излишек продуктов, сверх необходимых для его собственного существования, стало более выгодным не убивать людей, взятых в плен, как это делалось раньше, а заставлять их работать в качестве рабов.

Рабство впервые появилось еще в эпоху патриархата. Рабство той эпохи принято называть патриархальным. В силу того, что труд раба не приносил такого количества прибавочного продукта, которое позволило бы владельцу раба не участвовать в процессе производства, основу производства ещё составлял труд свободного человека и членов его семьи, а труд рабов играл подсобную роль.

Однако применение труда рабов уже и тогда способствовало обогащению тех, кто их имел.

Позднее рабство разовьётся во всеохватывающую систему общественных отношений, станет основой существования нового общественно-экономического строя, зародившегося в недрах старого.

Применение труда рабов приводило к дальнейшему росту неравенства: хозяйства, использовавшие рабов, быстро богатели. В связи с ростом имущественного неравенства те, кто был богаче, начали превращать в рабов не только пленных, но и своих соплеменников, обедневших и оказавшихся в долговой зависимости. Так стало складываться первое классовое деление общества на свободных и рабов, на рабовладельцев и рабов.

Появилась эксплуатация человека человеком. Начиная с этого времени, вся история человеческого общества вплоть до построения социализма есть история борьбы классов.

8. Пережитки первобытнообщинного способа производства

После разложения и гибели первобытнообщинного способа производства остатки и пережитки его в той или иной степени и форме длительное время сохранялись и сохраняются у многих народов.

Так, в ряде районов России остатки сельской (или соседской) общины, а в ряде случаев и остатки родо-племенных отношений существовали вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. В этих районах леса, луга, степные пастбища, а иногда и часть пахотных земель находились в общинной собственности.

Остатки и пережитки патриархальных, а иногда и матриархальных родо-племенных отношений сохранились до наших дней у некоторых народов Азии, Африки, Австралии и Океании, а также у некоторых индейских племен, живущих во внутренних районах Латинской Америки. Остатки и пережитки родо-племенных отношений и отношений сельской общины сохраняются у некоторых племен индейцев и эскимосов Аляски, Канады и Гренландии. Необходимо отметить, что общинные формы используются этими народами, а также индейцами, живущими в созданных для них государственными властями резервациях в США, в ряде случаев для того, чтобы противостоять угнетению и иметь возможность, опираясь на племенное единство, отстаивать свои права.

Пережитки матриархата всё ещё наблюдаются, например, в некоторых районах Индии. Здесь до сих пор встречаются большие объединённые семьи матриархального типа. Имеются остатки и пережитки родо-племенных отношений сельской и кочевой общин в ряде районов стран Юго-Восточной и Южной Азии, на Аравийском полуострове, в пустынных и полупустынных районах Западной Азии и Северной Африки. Широко распространены остатки материальных и патриархальных отношений у многих племён, живущих на острове Новая Гвинея, а также у племён, живущих во внутренних районах Австралии и других местах.

До сих пор весьма значительны остатки и пережитки первобытнообщинного способа производства во многих странах, освободившихся из-под ига колонизаторов и вступивших на путь самостоятельного развития. Широкое распространение имеет в этих странах натуральная форма производства, которая характерна для остатков и пережитков докапиталистических способов производства вообще, и особенно первобытнообщинного способа производства.

В ряде развивающихся стран, например в странах Тропической Африки, существуют еще довольно широко распространенные остатки родо-племенных отношений. Например, в Танзании в настоящее время проживает до 130 различных племён, в том числе кочевое племя масаев, занимающихся пастушеством и кочующих по саваннам, расположенным не только на территории Танзании, но и соседней Кении. В ряде стран Центральной и Западной Африки сохранились в некоторых районах родовые общины, а в других районах широко распространены сельские общины. Во многих странах Африки отношения трибализма, т. е. семейной или племенной принадлежности, до сих пор оказывают огромное влияние на общественно-экономическую жизнь.

В связи с наличием значительных остатков и пережитков первобытнообщинного способа производства в развивающихся странах в многоукладной социально-экономической структуре этих стран большое место занимает общинный уклад.

Преодоление пережитков первобытнообщинных отношений является насущной задачей для народов, освободившихся от колониального ига и вступивших на путь независимости и прогресса.