Что такое пьезопроводность пласта

Добыча нефти и газа

Изучаем тонкости нефтегазового дела ВМЕСТЕ!

Понятия об упругом режиме пласта

Упругий режим характеризуется двумя особенностями:

* неустановившимися процессами перераспределения давления в пласте;

* изменением упругого запаса жидкости в пласте.

При упругом режиме движение возникает в призабойной зоне в начале эксплуатации скважины за счет использования потенциальной энергии упругой деформации пласта и жидкости и только через некоторое время оно распространяется на более отдалённые области.

При снижении пластового давления объём сжатой жидкости увеличивается, а объём порового пространства сокращается за счет расширения материала пласта. Всё это способствует вытеснению жидкости из пласта в скважину.

В ряде случаев приток жидкости поддерживается за счет напора воды, поступающей извне. Такой режим называется упруговодонапорным.

Если залежи нефти ограничены либо зонами выклинивания, либо экранами, то режим называется замкнуто-упругим. В начальной стадии разработки такой залежи до тех пор, пока пластовое давление не снизилось ниже давления насыщения, имеет место замкнуто-упругий режим фильтрации.

Если вытеснение жидкости из пласта происходит не под действием преобладающего влияния упругости пласта и жидкости, то упруговодонапорный режим переходит в жестко-водонапорный режим. При этом режиме влияние упругости пласта и жидкости на фильтрационный поток хотя и не прекращается, но заметно не проявляется.

Неустановившиеся процессы протекают тем быстрее, чем больше коэффициент проницаемости пласта k, и тем медленнее, чем больше вязкость жидкости m и коэффициенты объёмной упругости жидкости и пласта.

4.1.2. Основные параметры теории упругого режима

Важнейшими параметрами теории упругого режима являются коэффициенты объёмной упругости жидкости и пласта.

Коэффициент объёмной упругости жидкости bж характеризует податливость жидкости изменению её объёма и показывает, на какую часть первоначального объёма изменяется объём жидкости при изменении давления на единицу

Коэффициент объёмной упругости пласта определяется по формуле

Dtз = bжt0жDр + bсt0Dр, (4.3)

Так как t0ж = mt0, то

Вскрытие пласта и изменение режима работы скважины вызывает возмущение в пласте. От источника возмущения оно передаётся во все стороны пласта с какой-то скоростью. Скорость распространения изменения пластового давления характеризуется коэффициентом пьезопроводности пласта

Здесь L, T –размерности длины и времени.

В коллекторах – 1000см2/с £ k £ 50000см2/c или 0.1м2/с £k £5м2/c.

Степень нестационарности процессов определяется безразмерными параметрами Фурье:

для всего пласта

4.1.3. Дифференциальное уравнение неустановившейся фильтрации упругой жидкости (уравнение пьезопроводности)

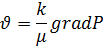

Считаем, что течение происходит по закону Дарси, и уравнение состояния упругой жидкости в линеаризованной постановке, которое получим из соотношения (2.27) разложением экспоненты в ряд Тейлора, имеет вид

а также изменение пористости в зависимости от давления, полученное линеаризацией соотношения (2.34), описывается зависимостью

Из (4.9) и очевидного соотношения

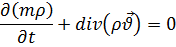

В то же время из общего уравнения фильтрации (2.8)

Приравнивая правые части, с учетом выражения для потенциала

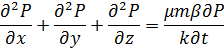

Уравнение типа (4.11) известно под названием уравнения теплопроводности, а в теории фильтрации называется уравнением пьезопроводности. По аналогии с уравнением теплопроводности коэффициент k характеризует быстроту распределения давления в пласте и носит название коэффициент пьезопроводности. Само уравнение (4.11) позволяет определить поле давления при нестационарных процессах в пласте с упругим режимом.

4.1.4. Приток к скважине в пласте неограниченных размеров

4.1.4.1. Вывод основного уравнения упругого режима

Считаем пласт упругим, горизонтальным и большой протяженности и в нём имеется одна скважина, тогда движение жидкости в пласте можно считать плоскорадиальным к точечному стоку (эксплуатационная скважина) или от точечного источника (нагнетательная скважина).

Рассмотрим процесс перераспределения давления при неустановившемся, плоском радиальном движении жидкости. Для этого запишем уравнение пьезопроводности в цилиндрической системе координат

Найдём значения постоянных. Для этого будем считать, что в момент времени t = t/ давление в пласте было р = рк = const. Тогда при r > 0 и при t = t/ второй член правой части обращается в неопределённость типа ¥/¥ и определяется по правилу Лопиталя, что даёт С = рк. Таким образом,

dtз = b*Dрdt0 =

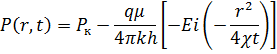

Таким образом в случае скважины, введенной в неограниченный пласт в некоторый (начальный) момент времени и действующей мгновенно, изменение давления во времени определяется соотношением:

Если скважина была введена в некоторый момент времени и действовала непрерывно с постоянным дебитом Q = Q0 в течение времени dt/, то за этот промежуток времени через сток выделяется из пласта объём

dt2 = Qdt/ и, следовательно, из (4.17) следует

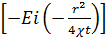

Интеграл правой части носит название интегрально-показательной функции

и с учетом данного обозначения решение для изменения давления запишется в виде

Формула (4.19) является основной формулой теории упругого режима пласта.

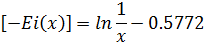

Интегрально-показательная функция имеет вид (рис.4.1) и обладает следующими свойствами:

Для малых значений u

с погрешностью, не превышающей 0,25% при u

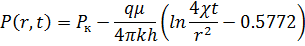

С учетом соотношения (4.21) основное уравнение (4.19) перепишется в виде, которое более известно под названием уравнение кривой восстановления давления (КВД)

Рис. 4.2. Пьезометрические кривые при пуске скважины в бесконечном пласте с постоянным дебитом

Полученную зависимость можно использовать при числе Фурье

Рассмотрим пьезометрические кривые для бесконечного пласта, который эксплуатируется скважиной радиуса rc c постоянным дебитом Q0 (рис.4.2). Для точек вблизи забоя можно пользоваться формулой (4.23), а дифференцируя её по координате r, найдём градиент давления

Из этой формулы следует, что градиент давления для значений r, удовлетворяющих неравенству r2

4.1.4.2. Анализ основной формулы теории упругого режима

Основная формула (4.19) или (4.23) строго говоря справедлива лишь для точечного стока, т.е. при rс=0. Практические расчеты показывают, что ей можно пользоваться даже для укрупнённых скважин (rс

1км) и нельзя использовать только в первые доли секунды после пуска скважины. Если скважина укрупнённая, то формула (4.23) может дать большую погрешность лишь вблизи от её стенки (контура). Чем дальше отстоит от этого контура точка, в которой определяется давление, и чем больше времени прошло с момента пуска укрупнённой скважины, тем меньше погрешность.

Анализ формулы (4.23) показывает, что вскоре после пуска скважины вокруг неё начинает непрерывно увеличиваться область пласта (рис.4.2), в которой для каждого момента времени давление распределяется так, как и при установившемся движении, т.е. давление оказывается квазиустановившимся и пьезометрические кривые будут кривыми логарифмического типа.

Из (4.23) следует, что градиент давления, расход жидкости через любую цилиндрическую поверхность радиусом r и скорость фильтрации определяются соотношениями:

Из данных соотношений следует, что стационарная скорость

4.1.4.3. Приток к скважине в пласте конечных размеров в условиях упруго-водонапорного и замкнуто- упругого режима

Круглый горизонтальный пласт с открытой внешней границей

с открытой внешней границей:

Постоянный дебит. Пусть пласт имеет внешнюю границу радиусом rк, через которую может поступать вода при истощении упругого запаса. В центре пласта имеется скважина радиусом rс, которая мгновенно запускается в эксплуатацию с постоянным дебитом Q0. Перед пуском скважины давление в пласте было рк.

Для определения давления используем полученную ранее зависимость

для неограниченного пласта и формулу Дюпюи

для установившегося плоскорадиального потока. В результате совместного решения данных зависимостей получим следующую приближённую формулу

Рис. 4.4. Изменение дебита скважины с течением времени при постоянном забойном давлении рс

Изменение пьезометрической кривой в различные моменты времени после пуска скважины с постоянным дебитом в пласте с круговым контуром питания показано на рис.4.3а.

Круглый горизонтальный пласт с закрытой внешней границей

Рис. 4.4. Пьезометрические кривые при пуске скважины в конечном пласте с закрытой внешней границей при

Постоянный дебит. Будем считать дебит скважины постоянным. Пьезометрические кривые падения давления для разных моментов времени показаны на рис. 4.4. С некоторого момента смещение во времени пьезометрической кривой для закрытого пласта происходит так, что все точки её опускаются на одно и тоже расстояние d, т.е. во всех точках пласта давление падает с одной скоростью.

Из рассмотрения рис. 4.3, 4.4. видно, что в условиях упругого режима процесс перераспределения давления, а значит, и процесс взаимодействия скважин развивается постепенно, если же и наблюдается аномально быстрое взаимодействие скважин, то это можно объяснить неоднородностью пластов и их анизотропией.

Кроме того, при пуске или остановке скважины давление вначале меняется быстро, а затем темп изменения давления замедляется.

Если скважина действовала с постоянным дебитом при установившимся потоке и в некоторый момент времени она останавливается, то начинается процесс восстановления давления. Уровень жидкости в скважине начинает подыматься.

Для расчета используются полученные выше формулы для возмущающей скважины, но вместо данных понижения давления в пласте надо подставить данные повышения давления после остановки скважины.

Рис. 4.6. Пьезометрические кривые при пуске скважины в конечном пласте с закрытой внешней границей при постоянном забойном давлении

Рис. 4.7. Изменение дебита Q (кр.1) скважины и суммар-ной добычи Qcp (кр.2) с течением времени t

Постоянное забойное давление. Объемный дебит возмущающей скважины определяется по формуле

а объем жидкости tж, добытой из скважины (в пластовых условиях) за время t с момента пуска скважины равен

При больших параметрах Фурье fo объем Qж оказывается равным упругому запасу жидкости в закрытом пласте

4.1.4.4. Определение коллекторских свойств пласта по данным исследования скважин нестационарными методами

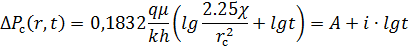

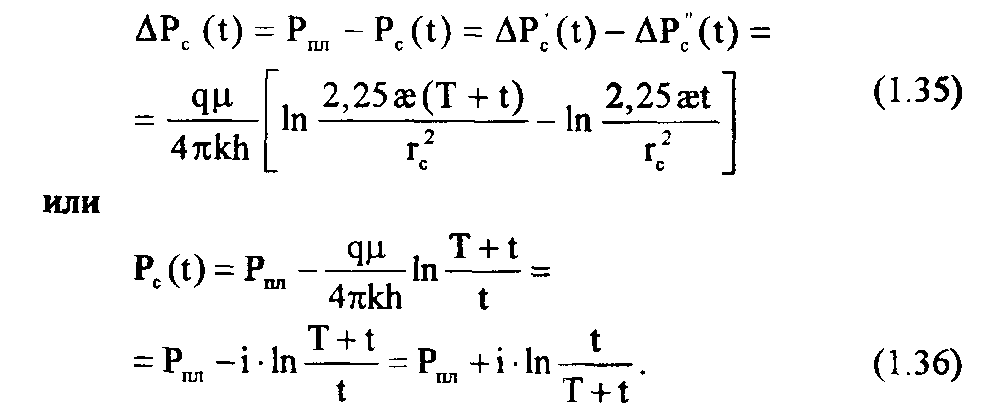

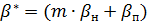

Наиболее распространен метод определения коллекторских свойств по данным о восстановлении забойного давления (КВД) в остановленных скважинах в полулогарифмических координатах (Dр, lnt) на основе зависимости (4.30), записанной относительно забоя скважины в виде

Уравнение (4.34) можно рассматривать как уравнение изменения забойного давления после остановки скважины, работающей до этого с постоянным дебитом Q.

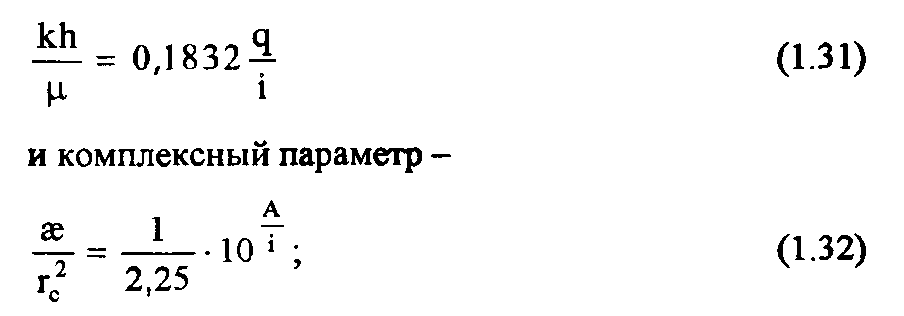

По известным коэффициентам можно определить коллекторские свойства пласта:

· по коэффициенту i определяют гидропроводность пласта

· Если известна вязкость жидкости в пластовых условиях m и толщина пласта h, то из последней формулы находится коэффициент проницаемости пласта:

· По известному угловому коэффициенту i = tgj и радиусу rc скважины из коэффициента А можно определить коэффициент пьезопроводности пласта.

В случае ограниченого пласта, когда изменение давления, вызванное закрытием скважины, доходит до его границы, КВД начинает искажаться, а через достаточно большое время выходит на горизонтальную асимптоту, соответствующую стационарному распределению давления. Поэтому длина прямолинейного участка на кривой КВД ограничена.

Кроме того, в реальных условиях скважину нельзя остановить мгновенно. После её закрытия на устье приток флюида из пласта продолжается ещё некоторое время из-за упругости жидкостей и газов, заполняющих скважину. Время выхода на асимптоту должно, очевидно, превышать время дополнительного притока. Поэтому возможны условия, при которых прямолинейный участок на КВД появляется через значительный промежуток времени, либо даже вообще отсутствует.

На форму КВД сказывается также несовершенство скважины и возможное нарушение закона Дарси у стенок скважины. В этом случае необходимо решение более сложного уравнения пьезопроводности с нелинейными членами и использование приближенных методов расчета коллекторских свойств.

Уравнение пьезопроводности

Путем синтеза данных трех уравнений выведено уравнение пьезопроводности:

Уравнение пьезопроводности справедливо при следующих допущениях:

1. Процесс фильтрации и деформаций изотермический;

2. Режим пласта упругий, в пласте движется однородная ньютоновская жидкость по линейному закону фильтрации Дарси;

3. Пористая среда однородна и изотропна по проницаемости; предполагается, что при фильтрации отсутствует физико-химическое взаимодействие между пористой средой и флюидом;

4. Пористая среда и пластовый флюид упругие и их объемные деформации подчиняются линейному закону Гука, а именно, пористость и плотность жидкости линейно зависят от давления;

5. Силы инерции и гравитации не учитываются.

Для простейших одномерных фильтрационных потоков уравнение пьезопроводности может быть записано в виде:

где j=0; 1; 2 для ЛФП, РФП иСФП соответственно

Тема №2. Внутренние и внешние граничные условия

Внутренние граничные условия (на забое, на стенке скважины).

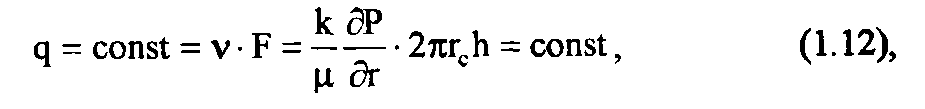

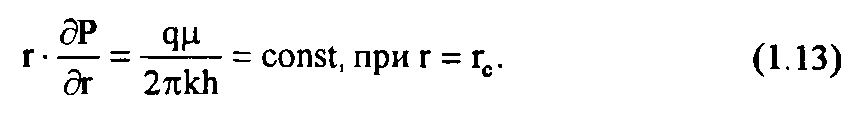

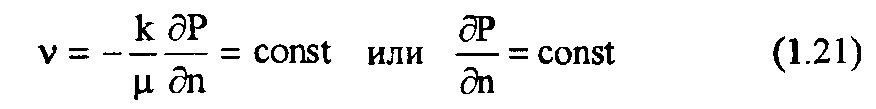

1. Скважина работает на установившемся режиме, с постоянным дебитом и, если фильтрация происходит по закону Дарси,

2. Скважина закрыта (отключена, не работает), q=0:

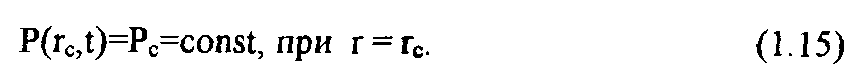

3. Скважина работает с постоянным давлением на забое:

4. Скважина работает с заданным переменным забойным давлением:

5. Скважина работает с переменным дебитом на забое:

Возможны следующие из краевых условий, соответствующие физическим геолого-промысловым условиям залежи:

1. Модель «бесконечного» пласта (бесконечный по простиранию пласт):

2. Модель «замкнутого, закрытого» пласта, когда внешняя граница непроницаема и на границе q==0:

3. Модель «открытого пласта» с постоянным перетоком через границу, на контуре питания. В случае, если фильтрация происходит по закону Дарси,

4. Модель открытого пласта с постоянным давлением на контуре питания, на внешней границе:

5. Переменный приток через границу (заданный, известный приток Rk):

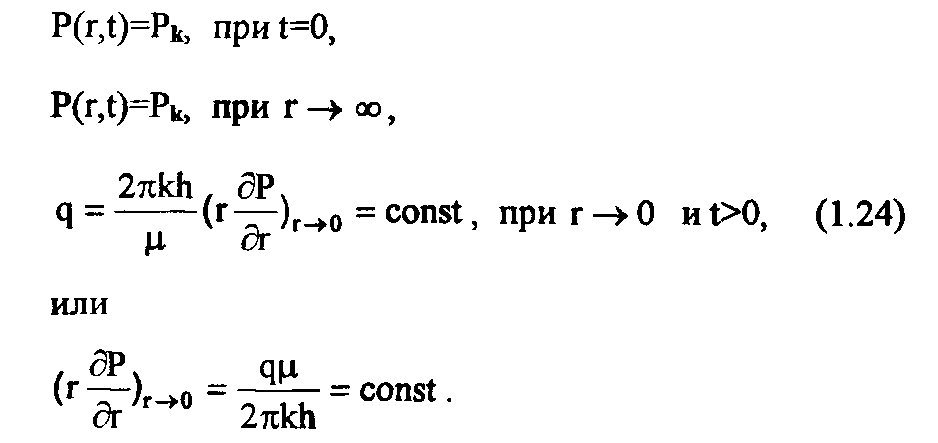

Тема №3. Основная задача линейной теории упругого режима

В пласте образуется неустановившийся плоскорадиальный поток упругой жидкости. Предположим, что фильтрация однофазного флюида происходит по линейному закону Дарси при упругом режиме (при давлениях выше давления насыщения или начала конденсации). Распределение давления в любой точке пласта в любой момент времени P(r,t) определяется интегрированием уравнения пьезопроводности при следующих начальных и граничных условиях:

Решение уравнения пьезопроводности при данных условиях имеет вид:

Данная формула называется основной формулой теории упругого режима фильтрации, так как широко применяется на практике при интерпретации данных ГДИС, расчетах распределения давления в пласте в процессе разработки при фильтрации упругой жидкости и газа.

При малых значениях аргумента при интегрально показательной функции, данная функция аппроксимируется функцией:

Т.е. давление в бесконечном пласте можно определять по приближенной простой формуле:

В частном случае при

Тема №4. Метод касательной

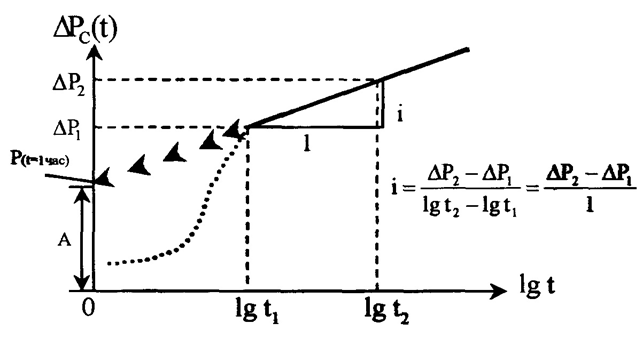

Данные формулы являются основными расчетными формулами, применяемыми при обработке, анализе и интерпретации данных ГДИС на неустановившихся режимах при упругом режиме фильтрации. Так, из формулы следует, что графическое изображение зависимости изменения давления в скважине (КВД-КПД) от логарифма времени (т.н. полулогарифмическая анаморфоза) представляется с некоторого момента прямолинейным, где по уклону

Рисунок 1 – Схематическое представление КПД-КВД в полулогарифмических координатах.

Простейший способ оценки параметров пласта по фактическим данным замеренных КПД-КВД схематически заключается в следующем:

1) фактическая КПД-КВД строится в полулогарифмических координатах;

3) затем по прямолинейному участку графика определяются численные значения его уклона i и отрезка А;

4) полагая, что фактическая КПД-КВД соответствует МПФС, описываемой уравнением (1.28), принимают

6) иногда предлагается последующее расчленение этих комплексных параметров, принимая известные значения вязкости

Вышеизложенный простейший метод был предложен одним из первых и является традиционным и общепринятым. Часто его называют или методом обработки КПД-КВД без учета притока, или методом касательной, полулогарифмической анаморфозы, или методом МДХ (Миллера-Дайса-Хэтчинсона).

В работах отечественных и зарубежных исследователей метод без учета притока получил дальнейшее развитие с целью устранения этой неопределенности и более обоснованного выбора времени для начала прямолинейного участка КВД в полулогарифмических координатах.

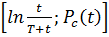

Тема №5. Метод Хорнера

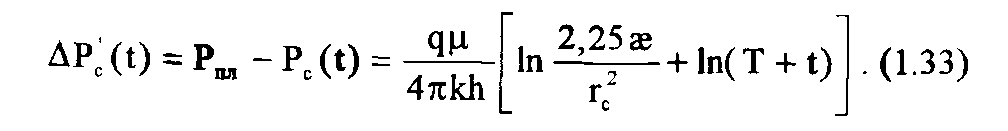

С момента времени Т в точке пласта, где расположена добывающая скважина, считается пущенной в работу воображаемая нагнетательная скважина (источник) с дебитом (приемистостью) «-q», которая вызывает повышение давления ∆Pc»(t):

Считается, что обе воображаемые скважины, добывающая и нагнетательная, при t>T работают независимо одна от другой. Таким образом выполняется условие задачи о закрытии скважины:

• дебит скважины после закрытия равен нулю: q=q+(-q)=0

• количество воображаемой нагнетаемой жидкости равно извлекаемому (рис. 1.11)

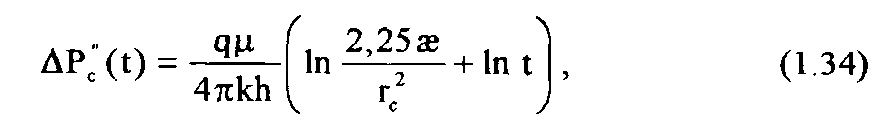

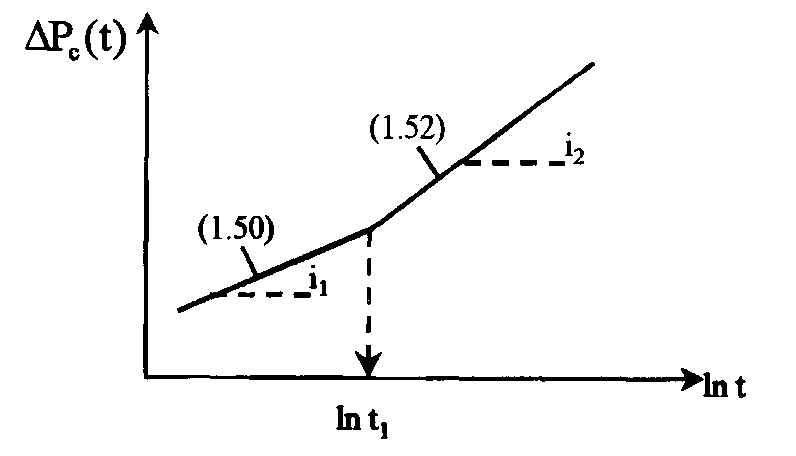

Тогда понижение давления, отсчитываемое с начального Рпл в момент времени t>T, определяется по методу суперпозиции наложением действий источника и стока:

Формулу (1.36), характеризующую поведение КВД при выше сформулированных условиях, часто называют формулой Хорнера.

Метод Хорнера определения параметров пласта по КВД сводится к следующему. Фактическая КВД строится в координатах

Тема №6. Влияния границ пласта на КВД

Реальные продуктивные пласты неоднородны и характеризуются различными геометрическими формами границ пласта, наличием прерывистости (непроницаемых и проницаемых барьеров, сбросов, сдвигов), зон с различными коллекторскими свойствами и изменением физических свойств насыщающих пласт флюидов,

Поэтому в теории ГДИС изучение влияния этих факторов на КВД и кривые гидропрослушивания (по данным исследования взаимодействия возмущающих и реагирующих скважин) представляет определенный практический интерес [4, 7, 13, 26 и др.]. Для изучения подобных задач в неоднородных пластах, в частности, используется метод суперпозиции. Для выполнения тех или иных условий на границах пласта и зон неоднородностей при этом приходится вводить фиктивные скважины-источники и скважины-стоки за пределами пласта.

Целью подобного изучения, наряду с другими методами решения прямых и обратных задач подземной гидромеханики применительно к ГДИС, является получение основных расчетных формул МПФС и выделение соответствующих диагностических признаков для различных МПФС.

В качестве иллюстрации этой методологии рассмотрим некоторые простейшие случаи влияния формы границ пласта на КВД.

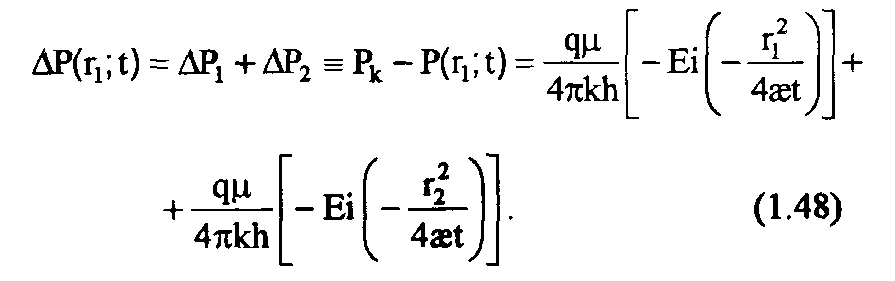

Рассмотрим особенности КВД в добывающей скв. 1, расположенной на расстоянии l вблизи прямолинейной непроницаемой границы (экрана) Г полубесконечного пласта (рис. 1.16) и пущенной в работу с дебитом q в момент времени t=0.

Динамику понижения давления в любой точке пласта М (которая может рассматриваться как реагирующая скважина) с непроницаемым экраном находят, используя принцип суперпозиции как сумму понижений давления, вызванных совместной работой скважин 1 и 2 в воображаемом бесконечном пласте [ 5, 7, 70, 71 и др.]:

Забойное давление в скв. 1 находят, полагая ri = rc и заменяя функцию Ei(-x) ее аппроксимацией для малого аргумента в (1.48):

Рис. 1.16. Схема пласта с прямолинейной непроницаемой границей вблизи скважины Условные обозначения см. в тексте

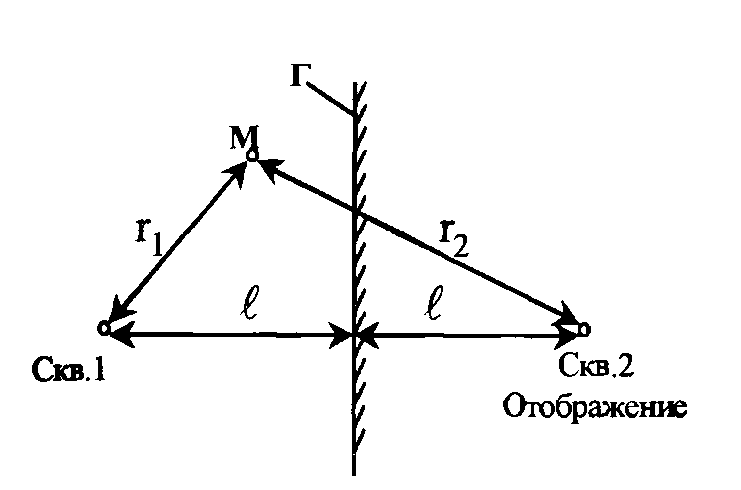

Рис. 1.17. Полулогарифмический график КВД-КГЩ в пласте с непроницаемой границей

• Уклон прямолинейного графика для ранних моментов времени i1 в 2 раза меньше, чем уклон прямолинейного графика для поздних моментов времени i2, т.е. график КВД-КПД состоит из двух прямолинейных участков с точкой пересечения в момент времени t1 (рис. 1.17). Причем, если имеется непроницаемый экран, то график КПД-КВД на втором участке отклоняется вверх, а если имеется контур питания, то отклоняется вниз:

• Наличие непроницаемого экрана проявляется в занижении в 2 раза гидропроводности по второму участку преобразованных КВД.

• В точке пересечения прямолинейных участков при t = t1 перепады давлений, подсчитанные по формулам (1.50) и (1.52), должны быть равны. Поэтому, приравнивая эти два выражения, можно найти расстояние до экрана:

Таким образом, для этой МПФС ДП является наличие двух прямолинейных пересекающихся участков, преобразованных КПД-КВД в полулогарифмических координатах. По найденным величинам уклонов, как и ранее, определяются параметры пласта. Однако необходимо отметить, что при выделении двух прямолинейных участков могут возникнуть сложности:

• время ti может быть очень малым, начальный участок очень коротким, при очень небольшом расстоянии до сброса;

• начальный, прямолинейный участок может искажаться, маскироваться влиянием ствола Наконец, удвоение уклона второго прямолинейного участка полулогарифмического графика (диагностический признак) не гарантирует четкого и однозначного распознавания МПФС с непроницаемой границей вблизи скважины, так как подобные графики могут быть получены и при других видах ГДИС (КПД и КВД в нагнетательных скважинах, двух- и многоцикловых, снятии серии КВД-КПД при фильтрации аномально-вязких нефтей и др.).

Таким образом, нужно уметь отделять, разделять, распознавать влияние этих факторов для правильной интерпретации данных и выбора соответствующей МПФС.

В частности, задача определения МПФС с непроницаемой границей становится более определенной, если наряду с возмущающей скважиной одновременно исследуются две и более реагирующие скважины.

Дата добавления: 2016-04-19 ; просмотров: 4440 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ