Что такое пластика кишечника

Закрытие колостомы – реконструктивная колопластика

Реконструктивная колопластика – оперативное вмешательство, в ходе которого закрывается кишечная стома (искусственный анус), и нормализуется функция кишечника. Современная оснащенность и высокий уровень подготовки хирургов клиники ЦЭЛТ позволяет осуществлять восстановительные операции повышенной сложности.

Удаление стомы относят к заключительному этапу хирургического лечения. Он следует после операций, когда для опорожнения кишки формируется искусственное отверстие (или противоестественный задний проход). Закрытие стомы обычно проводят через 3-4 месяца после наложения при отсутствии у пациента осложнений. Дополнительно проводят комплекс мероприятий для восстановления проходимости неработающей части кишечника.

проведение операции, анестезиологическое пособие, перевязки, медикаменты, питание и пребывание в стационаре.

Причины формирования стомы

В брюшной стенке формируют кишечную стому для отхождения стула и газов, минуя существующий ход по кишечнику. Формирование отверстия выполняется строго по показаниям при невозможности выполнения кишкой основной функции – выведения кала и газов. Выделяют два вида кишечных отверстий:

Формируя стому, хирурги преследуют следующие цели:

Постоянная или временная стома

Колостома и илеостома, как правило, накладываются на короткий срок (3-4 месяца). Основными показаниями являются травмы таза, осложненная кишечная непроходимость, наличие в кишечнике новообразований, стома может формироваться после оперативного лечения язвенного колита, болезни Крона, полипоза кишечника.

Колостома может быть временной либо постоянной. Временное искусственное отверстие формируют в ходе первичного хирургического вмешательства, удаление колостомы осуществляют в плановом режиме. Впоследствии функция кишечника полностью восстанавливается. В некоторых случаях при наличии опухолей, анальных кровотечений, острой непроходимости, либо резекции кишечника при осложненном течении язвенного колита формируется постоянная колостома. На подобные меры хирурги решаются при наличии серьезных показаний, когда реконструктивная операция по каким-то причинам невозможна.

Восстановительная колопластика

Появление противоестественного кишечного отверстия нередко вызывает у больных физические и моральные мучения. Понятно, что закрытие колостомы и восстановление нормальной функции кишки является для них крайне важным. В среднем повторная операция проводится спустя 3-4 месяца после формирования временной стомы, когда человек полностью оправился после первого оперативного вмешательства. Этот срок может удлиняться при наличии в брюшной полости воспаления, осложнений и рецидивов болезни. В зависимости от конкретной клинической ситуации эти сроки строго индивидуальны.

Существуют следующие типы операций:

Менее травматичным и более прогрессивным является лапароскопический способ. В клинике ЦЭЛТ восстановительная операция может быть проведена даже у пациентов, у которых есть в брюшной полости спайки, а также в случаях, когда остается небольшой участок прямой кишки.

Техника операции

Для обезболивания используют эпидуральную анестезию и/или эндотрахеальный наркоз. Чтобы закрыть временную стому, хирурги убирают с поверхностей швы и разводят участки в стороны. При наличии двуствольной колостомы (когда наружу выведены два конца кишки) производится обычное сшивание стенок.

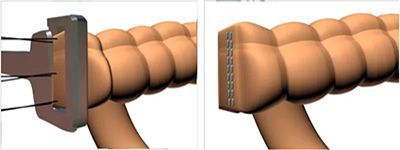

При наличии одноствольного отверстия проводятся более сложные манипуляции. Специалисты соединяют концы стенок особыми скрепками или нитками с помощью специальных сшивающих аппаратов или вручную. Участки кишки могут стыковаться «конец в конец», что является более физиологичным, либо накладываются по принципу «бок в бок».

После соединения частей кишечника, перед тем, как закрыть брюшную стенку, хирурги оценивают герметичность соединений. Реконструкция толстого кишечника и восстановление естественного продвижения кала зависит от продолжительности отключенного участка, наличия спаек, рубцов, воспаления и других факторов.

Хирурги клиники ЦЭЛТ проводят реконструктивные операции на кишечнике много лет и накопили большой опыт.

Удаление опухоли прямой кишки

В прямой кишке чаще, чем в других отделах желудочно-кишечного тракта, образуются опухоли, на их долю приходится около 30-40% от всех опухолей Толстой кишки. Появляющиеся в дистальном отделе Толстой кишки, разные по структуре, скорости роста, сопровождающиеся различными симптомами, они могут быть доброкачественными или злокачественными. Полипы, аденомы, единичные или множественные — любая из этих опухолей, независимо от свойств, подлежит удалению.

Почему опухоли прямой кишки нужно удалять

Если речь идет о полипах, то следует учитывать, что они относятся к облигатным предраковым состояниям, вероятность злокачественного перерождения составляет 3-20%, но риск трансформации возрастает с увеличением полипа. При длительном существовании полипа большого размера вероятность озлокачествления составляет 40-85%.

Что касается аденом, то прямой зависимости между размером аденомы и частотой развития рака нет. Однако риск малигнизации резко возрастает при длительном их существовании. Кроме озлокачествления, опухоли доброкачественного характера могут вызывать различные осложнения: кровотечения, нарушение проходимости каловых масс, флегмоны и др.

Раковая опухоль при отсутствии качественного лечения может стать причиной различных осложнений. Симптомы, постепенно нарастающие, как правило, ухудшают качество жизни пациента. Злокачественные образования могут стать причиной таких осложнений, как обтурационная кишечная непроходимость, абсцесс, флегмона, перитонит. Распространение раковых клеток по всему организму при отсутствии лечения ухудшает прогноз, сокращая продолжительность жизни пациента.

Виды операций при опухолях прямой кишки

Удаление доброкачественной опухоли прямой кишки небольшого размера или с выраженной ножкой может быть проведено при колоноскопии или ректороманоскопии с использованием электроэксцизии или электрокоагуляции.

При удалении крупных, на широком основании или стелющегося вида опухолей использование эндоскопического оборудования сопряжено с риском осложнений: перфорации, кровотечения, несостоятельности швов в дальнейшем и др. К тому же необходимость постоянной инсуффляции (подачи) газа в кишку при эндоскопическом удалении опухоли прямой кишки может стать причиной некачественной экспозиции, что приведет к дефекту кишечной стенки. Многие специалисты в таком случае прибегают к лапаротомии, в ходе которой опухоль иссекается. Я их иссекаю лапароскопически через несколько проколов под контролем колоноскопии ( гибридная операция)

При наличии множественных доброкачественных опухолей, при имеющихся полипах с высоким риском озлокачествления, а также при развитии осложнений (например, при некрозе или непроходимости кишечника) возможно проведение резекции части кишки. При полипозе наследственного происхождения рекомендована субтотальная колэктомия, в этом случае для беспрепятственного пассажа кишечного содержимого формируется колостома.

Для удаления злокачественной опухоли прямой кишки существуют различные методики: резекция, трансанальное иссечение опухоли, при запущенной стадии — эвисцерация таза. При выборе тактики хирургического удаления опухолей прямой кишки важно учитывать: локализацию опухоли, ее размеры, степень прорастания кишечной стенки, распространение на регионарные лимфатические узлы, рост опухоли (экзофитная, эндофитная форма), наличие метастазирования в другие органы.

При удалении злокачественного образования операция состоит из нескольких этапов:

Задать вопросы и записаться на консультацию можно

по телефону: 222-10-87

или заполните форму ниже

Спасибо, ваш вопрос успешно отправлен, скоро мы с вами свяжемся!

Мой подход к лечению опухолей прямой кишки

Если это возможно, я всегда отдаю предпочтение сфинктеросохраняющей операции. Для сохранения анального жома в ходе хирургического вмешательства используются разные виды операций. При наличии опухолей доброкачественного характера или на начальной стадии рака прямой кишки для удаления опухоли я использую разработанную мною технику — трансанальную эндоскопическую операцию с использованием специального запатентованного устройства — эспандера, и эндоскопических сшивающих аппаратов (США).

По разработанной мною методике при отсутствии распространения процесса на всю кишечную стенку я провожу резекцию части кишки вместе с опухолью в пределах подслизистого слоя, после чего дефект закрывается с помощью ручного эндоскопического шва. При глубокой инвазии я провожу клиновидное иссечение патологического участка с прошиванием кишечной стенки по всей толщине с использованием эндоскопического сшивающего аппарата ENDO-GIA-30 (США). Часть кишки при этом прошивается и отсекается. При этом способе удаление опухоли, локализованной на расстоянии не более 8 см от ануса, проводится быстро и надежно.

Преимущества авторской методики

Удаление злокачественной опухоли прямой кишки — основные моменты

В зависимости от локализации опухоли может быть использована методика передней резекции, брюшно-анальной резекции с низведением левых отделов ободочной кишки и т.д. Локализация опухоли выше 7 см от ануса является показанием к сфинктеросохраняющей операции. При расположении злокачественного образования в нижнеампулярном отделе прямой кишки рекомендована экстирпация.

При лечении больных со злокачественными опухолями прямой кишки я использую технику тотальной мезоректальной эксцизии — ТМЭ. В основе технологии — выделение прямой кишки в бессосудистой зоне, между собственной фасцией и париетальной фасцией таза. В клетчатке, расположенной в собственной фасции — мезоректуме, находятся лимфоузлы, которые при раке поражены метастазами. Благодаря использованию техники ТМЭ выживаемость пациентов увеличилась до 80%, а частота рецидива сократилась в 5-7 раз и не превышает 3-5% (в отличие от традиционного способа, используемого большинством хирургов, когда рецидив возникает в 25%).

При проведении операций по удалению опухоли в прямой кишке мои усилия направлены на сохранение непрерывности кишечной трубки. Если это возможно, я формирую колоректальный анастомоз, соединяющий концы кишки после резекции. При проведении третьего — восстановительного этапа, во время которого формируется межкишечное соустье, я активно использую современные сшивающие аппараты, что минимизирует количество таких послеоперационных осложнений, как несостоятельность швов анастомоза и стриктура кишки. Кроме того, использование сшивающих аппаратов позволяет проводить предельно низкую резекцию кишки, такой подход позволяет 80-85% пациентов сохранить функцию сфинктера. Если вследствие обширной зоны поражения сделать это невозможно, кишечная стома выводится на брюшную стенку. В таком случае восстановительная операция может быть проведена через несколько месяцев.

В зоне операции расположены многочисленные нервные и сосудистые волокна, повреждение которых приведет к развитию урогенитальных осложнений. Для их предупреждения я использую различные приемы, например, так называемую нервосохраняющую технику (nerve-sparing technique — NST). Также повышает безопасность операции использование современного эндоскопического оборудования.

Стоимость операции по удалению опухоли прямой кишки складывается из ряда факторов. Учитывается, прежде всего, объем хирургического вмешательства, имеющиеся на момент операции осложнения, требующие более длительного и масштабного лечения и т.п. Поэтому обращение к врачу, не дожидаясь развития осложнений — возможность сохранить здоровье и избежать затратного лечения.

При выборе клиники следует обратить внимание на оснащенность современным оборудованием и используемые методики. Проведение операций по современным технологиям, с использованием инновационного оборудования — это непродолжительный период госпитализации и быстрое восстановление. В нашей клинике пациенты проводят около трех дней, в большинстве случаев восстановление занимает около 2-3 недель. Но самое главное, что после малотравматичных операций на кишечнике, проводимых по современным технологиям опытными специалистами, пациенты в большинстве случаев имеют возможность вернуться к качественному уровню жизни.

На протяжении более чем 25 лет я занимаюсь лечением пациентов с различными заболеваниями кишки, в том числе прямой. За это время я разработал несколько уникальных методик, которые успешно применяются в различных клиниках. Мною лично проведено более 300 лапароскопических операций при различных заболеваниях прямой кишки и более 100 трансанальных эндоскопических вмешательств. Результаты изложены в монографии «Малоинвазивная хирургия толстой кишки». Моему авторству также принадлежат многочисленные научные публикации, размещенные в рецензируемых изданиях: отечественных и зарубежных. Я также регулярно провожу семинары и мастер-классы, темой которых является хирургическое удаление опухолей кишечника.

Закрытие колостомы (реконструктивная колопластика)

Отделение абдоминальной хирургии

Наличие колостомы на передней брюшной стенке, нередко (в 25-45% наблюдений) осложненной, инвалидизирует больных, причиняя им тяжелые физические и моральные страдания. Поэтому восстановление непрерывности толстой кишки приобретает решающее значение для социально-трудовой реабилитации больных, это позволяет вернуть их к активной трудовой и бытовой деятельности.

Сроки восстановления кишечной проходимости могут варьировать от 1 мес. до 4 лет после наложения колостомы и зависят от общего состояния больных, отсутствия рецидива заболевания, наличия периколостомических осложнений и воспалительных процессов в брюшной полости.

Временные колостомы закрывают путем удаления швов на кожных покровах и разделением прижившихся участков, которые образуются, как правило, уже через месяц после колостомии.

При двуствольном типе колостомы проводят обычное сшивание стенок кишечника, одноствольная требует более сложных процедур по объединению стенок кишки с помощью швов или специальных хирургических скрепок, способных к рассасыванию в последующем. У больных с одноствольной концевой колостомой после операции типа Гартмана для восстановления непрерывности толстой кишки требуется сложная реконструктивная операция. Участки кишки соединяют методами «конец-в-конец» или «бок-в-бок». Сразу после анастомоза краев перед закрытием брюшной стенки и кожных покровов обязательно проверяют герметичность соединения путем контрастирования. Выбор колопластического метода восстановления непрерывности толстой кишки после операции типа Гартмана зависит от длины отключенной кишки и выраженности воспалительного процесса в малом тазу. При правильной мобилизации ободочной кишки почти всегда удается выполнить более физиологическую и менее травматическую колопластику.

Для обеспечения восстановительных операций у больных с различными видами колостом используют комбинированную эпидуральную анестезию, продленную в послеоперационном периоде, в сочетании с внутривенной интраоперационной инфузией дипривана или калипсола. Она способствует раннему пробуждению больных, обеспечивает адекватное обезболивание, нормализует моторику органов желудочно-кишечного тракта, тем самым, создавая благоприятные условия для заживления реконструктивного анастомоза. На фоне рациональной предоперационной подготовки и патогенетически обоснованной терапии она обеспечивает гладкое течение операции и послеоперационного периода.

В настоящее время в Отделении существует возможность лапароскопического варианта реконструктивной колопластики (закрытия колостомы).

Резекция кишки

Структура статьи

Резекция (лат.resectio – обрезывание, срезывание) — операция удаления части органа или анатомического образования.

Резекция кишки выполняется с целью удаления пораженного ее участка в пределах здоровых тканей. После удаления пораженного участка кишки остаются два просвета кишки. Один приводящий, другой отводящий. Непрерывность кишечной трубки восстанавливается путем наложениея анастомоза. При этом формирование кишечного шва производится либо с помощью специальных сшивающих аппаратов, либо накладывается ручной кишечный шов.

В зависимости от характера поражения кишки, локализации и размеров очага поражения, резекция может быть секторальной, экономной, расширенной. Кроме того, отдельно выделяют резекции толстой и прямой кишки при опухолевых заболеваниях.

Анатомия кишки

Как анатомическое образование кишечная трубка начинается с двенадцатиперстной кишки, которая расположена забрюшинно, т.е. покрыта париетальной брюшиной (тонкой пленкой, выстилающей изнутри брюшную стенку). Таким образом, она изолирована от свободной брюшной полости и плотно фиксирована в забрюшинном пространстве. Двенадцатиперстная кишка имеет подковообразную форму, конечная ее часть переходит в тощую кишку. При этом место перехода подтянуто связкой Трейца и образует острый угол, который в норме предотвращает обратный заброс кишечного содержимого в двенадцатиперстную кишку. От связки Трейца начинается тонкая кишка. Она находится внутрибрюшинно, имеет достаточно длинную брыжейку, которая обеспечивает значительную ее подвижность. Длина тонкой кишки варьирует от трех до семи метров. Она разделена на два отдела: тощую и подвздошую кишку. Граница условна, поскольку не имеет анатомических ориентиров. Подвздошная кишка переходит в толстую кишку.

Кровоснабжение тонкой кишки происходит из верхней брыжеечной артерии, отходящей от аорты. От нее в брыжейке проходят тонкокишечные артерии (от 12 до 16 ветвей), которые делятся на тощекишечные и подвздошнокишечные ветви. Анастомозируя между собой они образуют аркады первого, второго и выше порядков, калибр которых уменьшается по мере приближения к кишке. У самой стенки они образуют непрерывный сосуд (краевой), от которого к стенке кишки отходят прямые короткие сосуды.

Венозный отток осуществляется обратным порядком по прямым венам, которые образуют широкие аркады, из них собираются вены тощей и подвздошной кишок. Все вены, сливаясь, образуют верхнюю брыжеечную вену. Последняя идет параллельно одноименной артерии, она собирает кровь от тонкой, слепой, восходящей ободочной, части поперечно-ободочной кишки.

Таким образом, благодаря аркадности обеспечивается достаточно богатое кровоснабжение тонкой кишки, что создает благоприятные условия для резекции и наложения анастомоза.

Лимфатическая система тоже развита широко. Основные коллекторы лимфоузлов располагаются в три ряда. Первый ряд лимфоузлов располагается вдоль брыжеечного края кишки, второй проходит на уровне сосудистых аркад, третий — по ходу главных ветвей верхней брыжеечной артерии. Однако некоторые лимфатические сосуды проходят в грудной лимфатический проток, минуя перечисленные заслоны из лимфатических узлов. Этим объясняется случаи быстрого метастазирования злокачественного процесса.

Толстая кишка является конечным отделом пищеварительного тракта и делится на отделы: слепую, ободочную и прямую кишку.

Слепая кишка является начальным отделом, куда из подвздошной кишки поступает кишечный химус. В месте перехода подвздошной кишки в слепую имеется специальный клапан (баугиниева заслонка), который предотвращает обратный заброс (рефлюкс) содержимого толстой кишки в тонкую. Таким образом происходит полная изоляция тонкой и ободочной кишок. Особенностями начального отдела толстой кишки является то, что она расположена ниже места вхождения тонкой кишки и располагается в правой подвздошной области в виде мешка, отчего и название имеет «слепая». Кроме того, здесь же находится рудиментарное продолжение слепой кишки — червеобразный отросток (аппендикс).

Следующий отдел толстой кишки — ободочная кишка. Она в свою очередь делится на восходящую, поперечноободочную и нисходящую части. Уже по названиям понятно, что ободочная кишка П-образно окружает петли тонкой кишки. Восходящая кишка является продолжением слепой, начинается от уровня впадения тонкой кишки, располагается в правой боковой половине живота и на уровне печени после изгиба переходит в поперечноободочную кишку. Поперечно-ободочная кишка располагается под печенью, ниже желудка, проходит горизонтально до левого изгиба, где переходит в нисходящую ободочную кишку. Все отделы покрыты брюшиной и ограничены в подвижности. Сигмовидная кишка, являясь продолжением нисходящей, наоборот, весьма подвижна. Она часто имеет S-образную форму, отчего и получила свое название «сигма». Она располагается в левой подвздошной области, является конечным отделом ободочной кишки. Место впадения сигмовидной кишки в прямую специалисты называют ректосигмоидным отделом.

Толстая кишка кровоснабжается из систем верхней и нижней брыжеечных артерий, отходящих от аорты. Правая половина кровоснабжается от верхней брыжеечной артерии. Он нее к соответствующим оделам кишки (слепая, восходящая и часть поперечно-ободочной кишки) отходят подвздошно-толстокишечная, правая и средняя толстокишечные артерии. Левая половина ободочной кишки, сигмовидная и частично прямая кишка кровоснабжаются соответственно по отделам левой толстокишечной, сигмовидными и верхней прямокишечной артериями, отходящими от нижней брыжеечной артерии.

Радиально отходящие ветви верхней и нижней брыжеечных артерий образуют в брыжейке поперечноободочной кишки артериальную аркаду (дугу Риолана), обеспечивающую сообщение верхнего и нижнего артериальных бассейнов. От дуги непосредственно к стенке кишки подходят прямые сосуды.

Венозная и лимфатическая системы сопровождают артериальную, причем особенность состоит в том, что первый лимфатический барьер находится в непосредственной близости от кишки в периферических сосудистых ветвлениях, а второй и третий – вокруг магистральных сосудов.

Сохранность Риолановой дуги очень важна при выполнении резекции различных отделов кишки.

Прямая кишка располагается в малом тазу, прилежит к крестцу, полностью находится забрюшинно. Длина кишки около 15 см. По форме имеет форму ампулы, имеет три изгиба. Согласно этим особенностям различают верхнеампулярный, среднеампулярный и нижнеампулярный отделы. Это разделение важно при выборе уровня резекции прямой кишки. Заканчивается прямая кишка заднепроходным каналом. Сложный сфинктерный аппарат, состоящий из наружного и внутренних сфинктеров, обеспечивает замыкательную функцию анального канала.

Прямая кишка имеет три основных источника кровоснабжения: верхнюю прямокишечную артерию (продолжение нижней брыжеечной артерии) и парные средние и нижние прямокишечные артерии, входящие в кровеносный бассейн внутренней подвздошной артерии.

Венозный отток осуществляется по одноименным венам. При этом они образуют в стенке кишки венозные сплетения.

Отток лимфы от верхнего отдела ампулы происходит по верхней прямокишечной артерии в лимфоузлы нижней брыжеечной артерии, что следует учитывать при выполнении резекции. От среднего отдела кишки лимфа отходит к лимфоузлам подвздошных артерий. От нижнего отдела — к паховым лимфоузлам. Кроме того, в процессе задействованы лимфоузлы брыжейки прямой кишки, т.н. мезоректума. Через них могут распространяться метастазы вдоль кишки.

Это очень важные знания, поскольку их использование на практике позволяет выполнять расширенные резекции с соблюдением принципов онкологической безопасности, о чем будет сказано ниже.

Показания к резекции тонкой кишки

В экстренной хирургии показаниями к резекции тонкой кишки являются следующие состояния:

В плановом порядке резекция кишки бывает показана при наличии новообразований тонкой кишки.

Доброкачественные образования в зависимости от размера могут быть удалены либо с использованием секторальной, либо экономной резекции с соответствующим восстановлении проходимости. При злокачественных новообразованиях производится расширенная резекция с клиновидной резекцией брыжейки и удалением проходящего в ней артериально-лимфатического комплекса, связанного с пораженным участком кишки.

Показания к резекции толстой кишки

Резекция по экстренным показаниям.

Нижний отдел кишечной трубки, к которому относится толстая и прямая кишка, имееют ряд особенностей. Прежде всего это сегментарное кровоснабжение, не такое обильное, как у тонкой кишки, а также очень агрессивная кишечная флора просвета нижних отделов. В этих условиях экстренная резекция не всегда может быть закончена наложением анастомоза. Слишком велика опасность несостоятельности. В подавляющем большинстве случаев производится так называемая обструктивная резекция кишки, при которой после удаления участка кишки с очагом поражения анастомоз не накладывается. Нижний (отводящий) коней кишки ушивается наглухо. Верхний (приводящий) выводится в виде колостомы на переднюю брюшную стенку.

Операция безопасна тем, что нет слабого звена — «анастомоза». Она выполняется при осложненных заболеваниях толстой кишки: разрывах дивертикула с образованием воспалительного инфильтрата или абсцесса, массивных ранениях кишки, острой обструктивной непроходимости, других ситуациях, сопровождающихся воспалением и некрозом стенки кишки.

Восстановление целостности кишки, наложение анастомоза производят в плановом порядке не ранее чем через четыре и более меяцев после обструктивной резекции.

Плановые операции на толстой кишке.

Следует отметить, что плановая хирургия толстой и прямой кишки является одним из основных направлений хирургической деятельности нашего Центра. Плановые операции выполняются в основном по поводу:

При доброкачественных заболеваниях пораженные участки удаляются методом экономной резекции с анастомозом «конец в конец».

Рак толстой кишки требует более серьезных расширенных резекций. Смысл операции состоит не только в удалении раковой опухоли, но и в профилактике рецидива заболевания в отдаленные сроки. Поэтому резекция должна соблюдать определенные онкологические принципы. В зависимости от локализации раковой опухоли эти резекции дополняются удалением анатомических структур, по которым проходят пути распротранения раковых клеток.

Принципы операции включают широкую мобилизацию брыжейки с сохранением целостности фасции, центральное пересечение магистральных сосудов, питающих резецируемый сегмент кишки, с удалением всех коллекторов лимфооттока, тесно связанных с сосудистым комплексом.

Длина резецируемого участка кишки должна быть достаточной, операция должна включать удаление всех регионарных лимфоузлов, по которым возможно распространение раковых клеток.

Виды операций при раке толстой кишки

При неосложненных формах рака правой половины ободочной кишки производится так называемая правосторонняя гемиколэктомия — удаление всего правого фланга ободочной кишки, включая 20 см подвздошной кишки и треть поперечноободочной кишки. Такой объем резекции объясняется тем, что лимфогенное метастазирование идет по ходу всех трех толстокишечных артерий, которые кровоснабжают именно такой сегмент кишки. Их необходимо перевязывать у места отхождения с обязательным удалением окружающей жировой клетчатки. Операцию заканчивают наложением анастомоза между тонкой и поперечно-ободочной кишкой по типу «конец в бок».

При поражении поперечной части ободочной кишки выполняется резекция поперечно-ободочной кишки вместе с печеночным и селезеночным изгибами. В завершении операции формируется анастомоз между восходящей и нисходящей кишкой «конец в конец». В зависимости от распространенности процесса и локализации опухоли (ближе в печеночному или селезеночному углам) объем резекции может изменяться.

При раке левой трети поперечно-ободочной кишки, левого изгиба и нисходящей ободочной кишки выполняют левостороннюю гемиколэктомию — удаление трети поперечно-ободочной кишки с селезеночным изгибом, всей нисходящей ободочной кишки до начального отдела сигмовидной кишки.

Как было сказано выше, такой массивный объем резекции связан с особенностями кровоснабжения и лимфооттока. Мобилизацию кишки начинают с пересечения нижней брыжеечной артерии у места ее отхождения от аорты, что является профилактикой рецидива заболевания.

При поражении сигмовидной кишки объем вмешательства зависит от локализации злокачественного образования. При опухолях средней трети кишки выполняют ее резекцию. В зависимости от стадии и распространенности процесса возможно расширение резекции с перевязкой и пересечением нижней брыжеечной артерии. После удаления резецированного участка кишки анастомоз накладывается между нисходящей частью ободочной и ампулой прямой кишки.

При раке прямой кишки выбор метода резекции зависит от локализации раковой опухоли. При расположении опухоли в ректосигмоидном отделе или ампуле прямой кишки выполняется так называемая передняя резекция прямой кишки, которая не только позволяет радикально удалить опухоль, но и сопровождается хорошими функциональными результатами. Во время операции производится удаление верхних отделов прямой кишки и нижней части сигмовидной. Анастомоз накладывается между сигмовидной и оставшейся частью прямой кишки.

При поражении средней и нижней части прямой кишки, выполняется низкая передняя резекция. Операция включает удаление практически всей прямой кишки, ее брыжейки (мезоректума) вплоть до мышц анального сфинктера. Тотальная мезоректумэктомия в настоящее время является стандартом лечения опухолей прямой кишки, которые располагаются в ее нижнем отделе. При этом методе хирургического лечения частота возврата заболевания (рецидив) минимальна. После удаления части прямой кишки анастомоз накладывается между низведенным концом ободочной кишки и оставшейся самой нижней частью прямой кишки или анальным каналом. Эта операция считается сфинктерсохраняющей, однако, для разгрузки анастомоза и, следовательно, защиты может потребоваться формирование временной илестомы.

Виды анастомозов кишки

Способ восстановления целостности кишечной трубки после резекции зависит от анатомических условий и состояния кишки. Рассматривают три вида анастомозов.

По методам выполнения выделяют ручной и аппаратный шов. Разработка и внедрение в хирургическую практику сшивающих аппаратов произвело революционный прорыв в хирургии желудочно-кишечного тракта. Аппараты обеспечивают надежное, прецизионное наложение шва. Исключается зависимость качества наложения анастомоза от квалификации хирурга. Аппаратный анастомоз надежен, прежде всего, за счет трехрядного скобочного шва, создающего герметичное сшивание тканей.

Применение сшивающих аппаратов значительно ускорило и облегчило наложение надежных анастомозов в труднодоступных, неудобных для ручного шва местах и значительно облегчило выполнение сложных операций, в частности, при низких резекциях нисходящей ободочной и прямой кишки.

Сшивающие аппараты делятся на три группы в зависимости от функционального предназначения:

Виды хирургического доступа при резекции кишки

В настоящее время благодаря развитию новых технологий появились современные малоинвазивные способы хирургических вмешательств. В данном случае речь идет о лапароскопической резекции толстой кишки и прямой кишки, выполняемой через небольшие разрезы.

Таким образом, сегодня резекцию толстой кишки выполняют двумя способами: через лапаротомию и лапароскопически. Понятно, что операции через широкий разрез брюшной стенки более травматичны, хотя обеспечивают достаточный обзор и доступ к очагу поражения.

Лапароскопические операции значительно менее травматичны, однако требуют очень дорогого инструментария и оборудования. Кроме того, такие операции весьма специфичны и могут выполняться только обученными специалистами высокой квалификации.

Резекции правых отделов ободочной кишки начинают с пересечения заинтересованных сосудов. После выделения кишки (этап мобилизации) пораженная пется выводится через небольшой разрез передней брюшной стенки. Производится резекция и наложение анастомоза вне брюшной полости (экстракорпорально).

Резекция левых отделов включает те же этапы деваскуляризации и мобилизации. Анастомоз формируется в зависимости от анатомических условий. Если длина петли достаточна, то пораженный участок ее выводится через небольшой разрез передней брюшной стенки наружу, производится резекция и наложение анастомоза внебрюшинно. Если длина кишки не позволяет наружного ее выведения, после резекции пораженного участка внутри брюшной полости и его удаления концы кишки соединяются внутри брюшной полости (интракорпорально) с использованием циркулярного сшивающего аппарата, формирующего надежный анастомоз «конец в конец».

Накопленный опыт сегодня убедительно доказывает, что результаты лапароскопической резекции ничем не отличаются результатов резекций, выполненных открытым доступом. И даже напртив, оставляют за лапароскопической методикой несомненные преимущества:

В многопрофильной клинике ЦЭЛТ накоплен многолетний опыт лапароскопических резекций. Хирургическое отделение оснащено современным лапароскопическим высокотехнологичным оборудованием и инструментарием. Клиника лицензирована на выполнение онкологических операций.

В практическом отношении отработаны основные технические приемы, этапы операций на всех отделах ободочной и прямой кишки. Достигнуты хорошие результаты как в раннем, так и в отдаленном послеоперационном периоде. Проводится постоянный анализ результатов лечения, оперированные больные находятся под постоянным медицинским контролем. Мониторинг позволяет нам оценивать и улучшать достигнутые результаты.