Что такое пластинчатый комплекс

Строение пластинчатого комплекса

Пластинчатый комплекс Гольджи

В 1898 г. итальянский ученый Гольджи, применив метод импрегнации азотнокислым серебром, обнаружил в нервных клетках спинномозгового узла структуры, состоящие из пластинок и пузырьков. Этo и есть пластинчатый комплекс, носивший долгое время имя Гольджи.

Серьезный вклад в понимание значения пластинчатого комплекса внес советский ученый цитолог Д.Н. Насонов (1930), установивший существенную роль этой органеллы в процессах секреции.

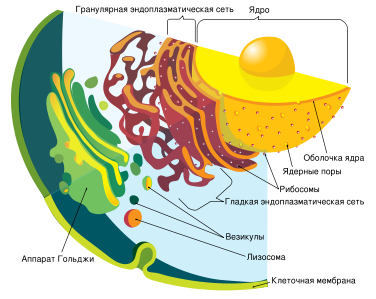

Комплекс Гольджи (пластинчатый комплекс, аппарат Гольджи) –одномемранный органоид общего значенияклетки, участвующий в окончательном формировании продуктов ее жизнедеятельности (секретов, коллагена, гликогена, липидов и др.), а также в синтезе гликопротеидов.

Комплекс Гольджи образован тремя компонентами:

Ø стопкой уплощенных цистерн (мешочков);

Ø секреторными пузырьками (вакуолями).

Зона скопления этих элементов называется – диктиосомы. Таких зон в клетке может быть несколько (иногда несколько десятков и даже сотен). Комплекс Гольджи располагается около ядра клетки, часто вблизи центриолей, реже рассеян по всей цитоплазме.

Диктосиомы связаны между собой каналами. Отдельная диктоксиома чаще всего имеет чашеобразную форму. Она имеет диаметр около 1 мкм и содержит 4 – 8 лежащих параллельно уплощенных цистерн, пронизанных порами. Концы цистерн расширены. От них отщепляются пузырьки и вакуоли, окруженные мембраной и содержащие различные вещества.

Комплекс Гольджи отчетливо поляризован по вертикали. В нем выделяют две поверхности (два полюса):

Ø цис-поверхность, или незрелая поверхность, которая имеет выпуклую форму, обращена к ЭПС (ядру) и связана с отделяющимися от нее мелкими транспортными пузырьками;

Ø транс-поверхность, или поверхность вогнутой формы, обращена к плазмолемме, со стороны которой от цистерн комплекса Гольджи отделяются вакуоли (секреторные гранулы).

Функции Комплекса Гольджи:

1) синтез гликопротеинов и полисахаридов;

2) модификация первичного секрета, его конденсация и упаковка в мембранные пузырьки (формирование секреторных гранул);

3) процессинг молекул (фосфорилирование, сульфатирование, ацилирование и т. п.);

4) накопление секретируемых клеткой веществ;

5) образование лизосом, пероксисом;

6) сборка мембран, обеспечивает обновление плазматической мембраны;

7) сортировка синтезированных клеткой белков у транс-поверхности перед их окончательным транспортом (производится посредством рецепторных белков, распознающих сигнальные участки макромолекул и направляющих их в различные пузырьки);

8) транспорт веществ: из транспортных пузырьков вещества проникают в стопку цистерн комплекса Гольджи с цис-поверхности, а выходят из нее в виде вакуолей с транс-поверхности.

Из ЭПС транспортные пузырьки, несущие продукты первичных синтезов, присоединяются к цистернам. В цистернах продолжается синтез полисахаридов, образуются комплексы белков, углеводов и липидов, иначе говоря, приносимые макромолекулы модифицируются. Здесь происходит синтез полисахаридов, модификация олигосахаридов, образование белково-углеводных комплексов и ковалентная модификация переносимых макромолекул.

По мере модификации вещества переходят из одних цистерн в другие. На боковых поверхностях цистерн возникают выросты, куда перемещаются вещества. Выросты отщепляются в виде пузырьков, которые удаляются от КГ в различных направлениях по цитоплазме.

Судьба пузырьков, отщепляющихся от КГ, различна. Одни из них направляются к поверхности клетки и выводят синтезированные вещества в межклеточный матрикс (это или продукты метаболизма или гранулы секрета).

Таким образом, в КГ не только завершаются многообразные синтезы, но и происходит разделение синтезированных продуктов, сортировка в зависимости от их дальнейшего предназначения. Такая функция КГ называется сегрегационной.

Биогенез пластинчатого комплекса. Согласно существующим предположениям пластинчатый комплекс может возникать различными путями:

а) вследствие фрагментации (деления) его элементов;

б) из мембран гранулярной ЭПС;

в) из микропузырьков, образующихся на внешней поверхности ядерной оболочки;

г) может образоваться de novo (новообразование).

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Комплекс Гольджи

Аппарат Гольджи (комплекс Гольджи) — мембранная структура эукариотической клетки, органелла, в основном предназначенная для выведения веществ, синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме. Комплекс Гольджи был назван так в честь итальянского учёного Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1898 году.

Содержание

Строение

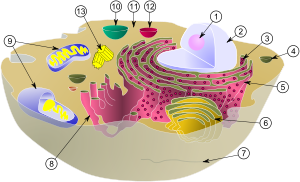

Комплекс Гольджи представляет собой стопку дискообразных мембранных мешочков (цистерн), несколько расширенных ближе к краям и связанную с ними систему пузырьков Гольджи. В растительных клетках обнаруживается ряд отдельных стопок (диктиосомы), в животных клетках часто содержится одна большая или несколько соединённых трубками стопок.

Транспорт веществ из эндоплазматической сети

Аппарат Гольджи асимметричен — цистерны, располагающиеся ближе к ядру клетки (цис-Гольджи) содержат наименее зрелые белки, к этим цистернам непрерывно присоединяются мембранные пузырьки — везикулы, отпочковывающиеся от гранулярного эндоплазматического ретикулума (ЭПР), на мембранах которого и происходит синтез белков рибосомами. Перемещение белков из эндоплазматической сети (ЭПС) в аппарат Гольджи происходит неизбирательно, однако не полностью или неправильно свернутые белки остаются при этом в ЭПС. Возвращение белков из аппарата Гольджи в ЭПС требует наличия специфической сигнальной последовательности (лизин-аспарагин-глутамин-лейцин) и происходит благодаря связыванию этих белков с мембранными рецепторами в цис-Гольджи.

Модификация белков в аппарате Гольджи

В цистернах Аппарата Гольджи созревают белки предназначенные для секреции, трансмембранные белки плазматической мембраны, белки лизосом и т. д. Созревающие белки последовательно перемещаются по цистернам органеллы, в которых происходит их модификации — гликозилирование и фосфорилирование. При О-гликозилировании к белкам присоединяются сложные сахара через атом кислорода. При фосфорилировании происходит присоединение к белкам остатка ортофосфорной кислоты.

Разные цистерны Аппарата Гольджи содержат разные резидентные каталитические ферменты и, следовательно, с созревающими белками в них последовательно происходят разные процессы. Понятно, что такой ступенчатый процесс должен как-то контролироваться. Действительно, созревающие белки «маркируются» специальными полисахаридными остатками (преимущественно маннозными), по-видимому, играющими роль своеобразного «знака качества».

Не до конца понятно, каким образом созревающие белки перемещаются по цистернам Аппарата Гольджи, в то время как резидентные белки остаются в большей или меньшей степени ассоциированы с одной цистерной. Существуют две взаимонеисключающие гипотезы, объясняющие этот механизм. Согласно первой (1), транспорт белков осуществляется при помощи таких же механизмов везикулярного транспорта, как и путь транспорта из ЭПР, причём резидентные белки не включаются в отпочковывающуюся везикулу. Согласно второй (2), происходит непрерывное передвижение (созревание) самих цистерн, их сборка из пузырьков с одного конца и разборка с другого конца органеллы, а резидентные белки перемещаются ретроградно (в обратном направлении) при помощи везикулярного транспорта.

Транспорт белков из аппарата Гольджи

С помощью везикулярного транспорта прошедшие через апарат Гольджи белки доставляются «по адресу» в зависимсоти от полученных ими в аппарате Гольджи «меток». Механизмы этого процесса также не до конца понятны. Известно, что транспорт белков из аппарата Гольджи требует участия специфических мембранных рецепторов, которые опознают «груз» и обеспечивают избирательную стыковку пузырька с той или иной органеллой.

Образование лизосом

Транспорт белков на наружную мембрану

Секреция

Практически все секретируемые клеткой вещества (как белковой, так и небелковой природы) проходят через аппарат Гольджи и там упаковываются в секреторные пузырьки. Так, у растений при участии диктиосом секретируется материал клеточной стенки.

Пластинчатый комплекс

Аппарат Гольджи (комплекс Гольджи) — мембранная структура эукариотической клетки, органелла, в основном предназначенная для выведения веществ, синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме. Комплекс Гольджи был назван так в честь итальянского учёного Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1898 году.

Содержание

Строение

Комплекс Гольджи представляет собой стопку дискообразных мембранных мешочков (цистерн), несколько расширенных ближе к краям и связанную с ними систему пузырьков Гольджи. В растительных клетках обнаруживается ряд отдельных стопок (диктиосомы), в животных клетках часто содержится одна большая или несколько соединённых трубками стопок.

Транспорт веществ из эндоплазматической сети

Аппарат Гольджи асимметричен — цистерны, располагающиеся ближе к ядру клетки (цис-Гольджи) содержат наименее зрелые белки, к этим цистернам непрерывно присоединяются мембранные пузырьки — везикулы, отпочковывающиеся от гранулярного эндоплазматического ретикулума (ЭПР), на мембранах которого и происходит синтез белков рибосомами. Перемещение белков из эндоплазматической сети (ЭПС) в аппарат Гольджи происходит неизбирательно, однако не полностью или неправильно свернутые белки остаются при этом в ЭПС. Возвращение белков из аппарата Гольджи в ЭПС требует наличия специфической сигнальной последовательности (лизин-аспарагин-глутамин-лейцин) и происходит благодаря связыванию этих белков с мембранными рецепторами в цис-Гольджи.

Модификация белков в аппарате Гольджи

В цистернах Аппарата Гольджи созревают белки предназначенные для секреции, трансмембранные белки плазматической мембраны, белки лизосом и т. д. Созревающие белки последовательно перемещаются по цистернам органеллы, в которых происходит их модификации — гликозилирование и фосфорилирование. При О-гликозилировании к белкам присоединяются сложные сахара через атом кислорода. При фосфорилировании происходит присоединение к белкам остатка ортофосфорной кислоты.

Разные цистерны Аппарата Гольджи содержат разные резидентные каталитические ферменты и, следовательно, с созревающими белками в них последовательно происходят разные процессы. Понятно, что такой ступенчатый процесс должен как-то контролироваться. Действительно, созревающие белки «маркируются» специальными полисахаридными остатками (преимущественно маннозными), по-видимому, играющими роль своеобразного «знака качества».

Не до конца понятно, каким образом созревающие белки перемещаются по цистернам Аппарата Гольджи, в то время как резидентные белки остаются в большей или меньшей степени ассоциированы с одной цистерной. Существуют две взаимонеисключающие гипотезы, объясняющие этот механизм. Согласно первой (1), транспорт белков осуществляется при помощи таких же механизмов везикулярного транспорта, как и путь транспорта из ЭПР, причём резидентные белки не включаются в отпочковывающуюся везикулу. Согласно второй (2), происходит непрерывное передвижение (созревание) самих цистерн, их сборка из пузырьков с одного конца и разборка с другого конца органеллы, а резидентные белки перемещаются ретроградно (в обратном направлении) при помощи везикулярного транспорта.

Транспорт белков из аппарата Гольджи

С помощью везикулярного транспорта прошедшие через апарат Гольджи белки доставляются «по адресу» в зависимсоти от полученных ими в аппарате Гольджи «меток». Механизмы этого процесса также не до конца понятны. Известно, что транспорт белков из аппарата Гольджи требует участия специфических мембранных рецепторов, которые опознают «груз» и обеспечивают избирательную стыковку пузырька с той или иной органеллой.

Образование лизосом

Транспорт белков на наружную мембрану

Секреция

Практически все секретируемые клеткой вещества (как белковой, так и небелковой природы) проходят через аппарат Гольджи и там упаковываются в секреторные пузырьки. Так, у растений при участии диктиосом секретируется материал клеточной стенки.

Пластинчатый комплекс Гольджи

Пластинчатый комплекс называют транспортным аппаратом клетки. Пластинчатый комплекс Гольджи (сетчатый аппарат) представлен скоплением уплощенных цистерн и небольших везикул, ограниченных билипидной мембраной. Пластинчатый комплекс подразделяется на субъединицы — диктиосомы. Каждая диктиосома представляет собой стопку уплощенных цистерн, по периферии которых локализуются мелкие пузырьки.

Функция пластинчатого комплекса:

1) транспортная (выводит из клетки синтезированные в ней продукты);

2) конденсация и модификация веществ, синтезированных в зернистой ЭПС;

3) образование лизосом (совместно с зернистой ЭПС);

4) участие в обмене углеводов;

5) синтез молекул, образующих гликокаликс цитолеммы;

6) синтез, накопление, выведение муцинов (слизи);

7) модификация мембран, синтезированных в ЭПС и превращение их в мембраны плазмолеммы.

Лизосомы

Лизосомы — наиболее мелкие органеллы цитоплазмы, представляют собой тельца, ограниченные билипидной мембраной и содержащие электронноплотный матрикс, состоящий из наборагидролитических белков-ферментов, способных расщеплять любые полимерные соединения на мономерные фрагменты.

Функция лизосом — обеспечение внутриклеточного пищеварения, т. е. расщепление как экзогенных, так и эндогенных биополимерных веществ.

1) первичные лизосомы — электронно-плотные тельца;

2) вторичные лизосомы — фаголизосомы, в том числе аутофаголизосомы;

3) третичные лизосомы или остаточные тельца.

Пероксисомы

Пероксисомы — микротельца цитоплазмы (0,1—1,5 мкм), сходные по строению с лизосомами, однако отличаются от них тем, что в их матриксе содержатся кристаллоподобные структуры, а среди белков-ферментов содержится каталаза, разрушающая перекись водорода, образующуюся при окислении аминокислот.

Система внутриклеточных цистерн, разновидности. Внутриклеточный конвейер синтеза белков, жиров и углеводов: компоненты, значение.

Система внутриклеточных цистерн, в которых накапливаются вещества, синтезированные клеткой, носит название комплекса (аппарата) Гольджи.

Комплекс Гольджи представляет собой скопление цистерн, собранными в небольшой зоне. Отдельная зона скопления этих цистерн называется диктиосомой. Цистерны располагаются в виде стопки. Между стопками располагаются тонкие прослойки гиалоплазмы. В центре мембраны цистерн сближены, а на периферии могут иметь расширения (ампулы). Кроме плотно расположенных плоских цистерн в зоне аппарата Гольджи наблюдается множество вакуолей. Мелкие вакуоли отшнуровываются от расширений на краях плоских цистерн. Принято различать в зоне диктиосомы проксимальный, или формирующийся цис-участок и дистальный, или зрелый, транс-участок. В секретирующих клетках аппарат Гольджи обычно поляризован: с одной стороны мембранные мешочки непрерывно образуются, а с другой – отшнуровываются в виде пузырьков. Цистерны аппарата Гольджи связаны с канальцами ЭПР.

Внутриклеточный конвейер:

рибосома— эндоплазматическая сеть — комплекс Гольджи

Ядро клетки: микроскопическое, ультрамикроскопическое строение и функции интерфазного ядра.

Ядро является важнейшим компонентом клетки, содержащим ее генетический аппарат.

Функции ядра:

Основными функциями ядра являются:

1) Хранение, реализация, передача генетической информации;

2) Регуляция синтеза белка, обмена веществ и энергии в клетке.

Нарушение любой из этих функций приведет к гибели клетки.

Обычно в клетке имеется только одно ядро, однако встречаются многоядерные клетки, которые образуются вследствие деления клеток, не сопровождающегося цитотомией.

Форма ядра различных клеток неодинакова: встречаются клетки с округлым, овальным, бобовидным, палочковидным, многолопастным, сегментированным ядром; нередко на поверхности ядра имеются вдавления. Чаще всего форма ядра в целом соответствует форме клетки.

Компоненты ядра.В ядре неделящейся клетки выявляются кариолемма (ядерная оболочка), хроматин, ядрышко и кариоплазма (ядерный сок).

Ядерная оболочка

Ламина играет очень важную роль в:

1) поддержании формы ядра; 2) упорядоченной укладке хроматина; 3) структурной организации паровых комплексов; 4)формировании кариолеммы при делении клеток.

Хроматин

Эухроматин соответствует сегментам хромосом, которые деспирализованы и открыты для транскрипции. Эти сегменты не окрашиваются и не видны в световой микроскоп.

Гетерохроматин соответствует конденсированным, плотно скрученным сегментам хромосом. Он интенсивно окрашивается основными красителями, и в световом микроскопе имеет вид гранул.

Дата добавления: 2018-06-01 ; просмотров: 1054 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Пластинчатый комплекс Гольджи

Пластинчатый комплекс называют транспортным аппаратом клетки.

Пластинчатый комплекс Гольджи (сетчатый аппарат) представлен скоплением уплощенных цистерн и небольших везикул, ограниченных билипидной мембраной. Пластинчатый комплекс подразделяется на субъединицы – диктиосомы. Каждая диктиосома представляет собой стопку уплощенных цистерн, по периферии которых локализуются мелкие пузырьки. При этом в каждой уплощенной цистерне периферическая часть несколько расширена, а центральная сужена. В диктиосоме различают два полюса: цисполюс (направленный основанием к ядру) и трансполюс (направленный в сторону цитолеммы). Установлено, что к цисполюсу подходят транспортные вакуоли, несущие в комплекс Гольджи продукты, синтезированные в ЭПС. От трансполюса отшнуровываются пузырьки, несущие секрет к плазмолемме для его высвобождения из клетки. Часть мелких пузырьков, заполненных белками-ферментами, остается в цитоплазме и носит название лизосом.

Функция пластинчатого комплекса:

1) транспортная (выводит из клетки синтезированные в ней продукты);

2) конденсация и модификация веществ, синтезированных в зернистой ЭПС;

3) образование лизосом (совместно с зернистой ЭПС);

4) участие в обмене углеводов;

5) синтез молекул, образующих гликокаликс цитолеммы;

6) синтез, накопление, выведение муцинов (слизи);

7) модификация мембран, синтезированных в ЭПС и превращение их в мембраны плазмолеммы.

Лизосомы

Лизосомы – наиболее мелкие органеллы цитоплазмы, представляют собой тельца, ограниченные билипидной мембраной и содержащие электронноплотный матрикс, состоящий из набора гидролитических белков-ферментов (более тридцати видов гидролаз), способных расщеплять любые полимерные соединения (белки, жиры, углеводы), их комплексы на мономерные фрагменты.

Функция лизосом – обеспечение внутриклеточного пищеварения, т. е. расщепление как экзогенных, так и эндогенных биополимерных веществ.

1) первичные лизосомы – электронно-плотные тельца;

2) вторичные лизосомы – фаголизосомы, в том числе аутофаголизосомы;

3) третичные лизосомы или остаточные тельца.

Истинными лизосомами называют мелкие электронноплотные тельца, образующиеся в пластинчатом комплексе. Пищеварительная функция лизосом начинается только после слияния с фагосомой (фагоцитируемое вещество, окруженное билипидной мембраной) и образования фаголизосомы, в которой смешиваются фагоцитируемый материал и лизосомальные ферменты. После этого начинается расщепление биополимерных соединений фагоцитированного материала на мономеры – аминокислоты, сахара. Эти молекулы свободно проникают через мембрану фаголизосомы в гиалоплазму и затем утилизируются клеткой – идут на образование энергии или построение новых внутриклеточных макромолекулярных соединений.

Некоторые соединения не могут быть расщеплены ферментами лизосомы и поэтому выводятся из клетки в неизмененном виде при помощи экзоцитоза (процесс обратный фагоцитозу). Вещества липидной природы практически не расщепляются ферментами, а накапливаются и уплотняются в фаголизосоме. Данные образования были названы третичными лизосомами (или остаточными тельцами).

В процессе фагоцитоза и экзоцитоза осуществляется рециркуляция мембран в клетке: при фагоцитозе часть плазмолеммы отшнуровывается и образует оболочку фагосомы, при экзоцитозе эта оболочка вновь встраивается в плазмолемму.

Поврежденные, измененные или устаревшие собственные органеллы клетки утилизируются ею по механизму внутриклеточного фагоцитоза с помощью лизосом. Вначале эти органеллы окружаются билипидной мембраной, и образуется вакуоль – аутофагосома. Затем с ней сливается одна или несколько лизосом, и образуется аутофаголизосома, в которой осуществляеся гидролитическое расщепление биополимерных веществ, как и в фаголизосоме.

Лизосомы содержатся во всех клетках, однако в неравном количестве. Специализированные клетки – макрофаги – содержат в цитоплазме большое количество первичных и вторичных лизосом. Они выполняют защитную функцию в тканях, поглощают значительное число экзогенных веществ – бактерий, вирусов, других чужеродных агентов и продуктов распада собственных тканей.

Пероксисомы

Пероксисомы – микротельца цитоплазмы (0,1 – 1,5 мкм), сходные по строению с лизосомами, однако отличаются от них тем, что в их матриксе содержатся кристаллоподобные структуры, а среди белков-ферментов содержится каталаза, разрушающая перекись водорода, образующуюся при окислении аминокислот.

Рибосомы

Рибосомы – аппараты синтеза белка и полипептидных молекул.

По локализации подразделяются на:

1) свободные, (находятся в гиалоплазме);

2) несвободные (или прикрепленные), – которые связаны с мембранами ЭПС.

Каждая рибосома состоит из малой и большой субъединиц. Каждая субъединица рибосомы состоит из рибосомальной РНК и белка – рибонуклеопротеида. Образуются субъединицы в ядрышке, а сборка в единую рибосому осуществляется в цитоплазме. Для синтеза белка отдельные рибосомы с помощью матричной (информационной) РНК объединяются в цепочки рибосом – полисомы. Свободные и прикрепленные рибосомы, помимо отличия в их локализация, характеризуются определенной функциональной специфичностью: свободные рибосомы синтезируют белки.

Клеточный центр

Клеточный центр – цитоцентр, центросома. В неделящейся клетке клеточный центр состоит из двух основных структурных компонентов:

Диплосома состоит из двух центриолей (материнской и дочерней), расположенных под прямым углом друг к другу. Каждая центриоль состоит из микротрубочек, образующих полый цилиндр, диаметром 0,2 мкм, длиной 0,3 – 0,5 мкм. Микротрубочки объединяются в триплеты (по три трубочки), образуя всего девять триплетов. Центросфера – бесструктурный участок гиалоплазмы вокруг диплосомы, от которого радиарно отходят микротрубочки (по типу лучистой сферы).

1) образование веретена деления в профазе митоза;

2) участие в формировании микротрубочек клеточного каркаса;

3) выполнение роли базисных телец ресничек в реснитчатых эпителиальных клетках центриоли.

Положение центриолей в некоторых эпителиальных клетках определяет их полярную дифференцированность.

Микротрубочки

Микротрубочки – полые цилиндры (внешний диаметр – 24 мм, внутренний – 15 им), являются самостоятельными органеллами, образуя цитоскелет. Они также могут входить в состав других органелл – центриолей, ресничек, жгутиков. Стенка микротрубочек состоит из глобулярного белка тубулина, который образован отдельными округлыми образованиями глобулы диаметром 5 нм. Глобулы могут находиться в гиалоплазме в свободном состоянии или соединяться между собой, в результате чего формируются микротрубочки. Они могут затем вновь распадаться на глобулы. Таким образом формируются и затем распадаются микротрубочки веретена деления в разные фазы митоза. Однако в составе центриолей, ресничек и жгутиков микротрубочки являются устойчивыми образованиями. Большая часть микротрубочек участвует в формировании внутриклеточного каркаса, который поддерживает форму клетки, обусловливая определенное положение органелл в цитоплазме, а также предопределяет направление внутриклеточных перемещений. Белки-тубулины не обладают способностью к сокращению, следовательно, и микротрубочки не сокращаются. В составе ресничек и жгутиков происходит взаимодействие микротрубочек между собой, их скольжение друг относительно друга, что обеспечивает движение этих органелл.

Микрофибриллы

Микрофибриллы (промежуточные филаменты) представляют собой тонкие неветвящиеся нити.

В основном микрофибриллы локализуются в кортикальном, (подмембранном) слое цитоплазмы. Они состоят из белка, который в различных по классу клетках имеет определенную структуру (в эпителиальных клетках – это белок кератин, в мышечных клетках – десмин).

Функциональная роль микрофибрилл – участвовать наряду с микротрубочками в формировании клеточного каркаса, выполняя опорную функцию.

Микротрубочки могут объединяться в пучки и образовывать тонофибриллы, которые рассматриваются как самостоятельные органеллы и выполняют опорную функцию.

Микрофиламенты

Микрофиламенты – еще более тонкие нитчатые структуры (5 – 7 нм), состоящие из сократительных белков (актина, миозина, тропомиозина).

Микрофиламенты локализуются в основном в кортикальном слое цитоплазмы.

В совокупности микрофиламенты составляют сократительный аппарат клетки, обеспечивающий различные виды движений: перемещение органелл, ток гиалоплазмы, изменение клеточной поверхности, образование псевдоподии и перемещение клетки.

Скопление микрофиламентов в мышечных волокнах образует специальные органеллы мышечной ткани – миофибриллы.

Включения

Включения – непостоянные структурные компоненты цитоплазмы. Классификация включений:

В процессе жизнедеятельности клеток могут накапливаться случайные включения – медикаментозные, частички различных веществ.

Трофические включения – лецитин в яйцеклетках, гликоген или липиды в различных клетках.

Секреторные включения – это секреторные гранулы в секретирующих клетках (например, зимогенные гранулы в ацинозных клетках поджелудочной железы, секреторные гранулы в различных эндокринных клетках).

Экскреторные включения – это вещества, которые необходимо удалить из клетки (например, гранулы мочевой кислоты в эпителии почечных канальцев).

Пигментные включения – меланин, гемоглобин, липофусцин, билирубин. Эти включения придают клетке, которая их содержит, определенную окраску: меланин окрашивает клетку в черный или коричневый цвет, гемоглобин – в желто-красный, билирубин – в желтый. Пигментные клетки содержатся только в определенных типах клеток: меланин – в меланоцитах, гемоглобин – в эритроцитах. Липофусцин, в отличие от других указанных пигментов, может содержаться во многих типах клеток. Наличие липофусцина в клетках (особенно в значительном количестве) говорит о старении и функциональной неполноценности.