Что такое подчинительные предложения

Сложноподчинённые предложения

Придаточное предложение может находиться после главного, перед ним или в середине главного.

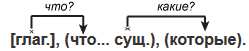

Придаточные предложения бывают трёх видов:определительные, изъяснительные и обстоятельственные.

Придаточные определительные могут находиться только после определяемого слова, они поясняют имя существительное, отвечают на вопрос какой? и присоединяются союзными словами который, которая, которое, которые, что.

Наступили дни, о которых я давно мечтал.

Если придаточные предложения поясняют местоимение, то они называются местоименно-определительными. Такие придаточные могут находиться как после главного предложения, так и перед ним.

Всё успевает тот, кто рано встаёт.

Кто рано встаёт, тот всё успевает.

Я знаю, откуда ты приехал.

В главном предложении могут быть указательные слова, выполняющие функцию дополнения.

П ридаточные изъяснительные обычно стоят после слова, к которому относятся.

Союз-частица ли всегда находится в середине придаточного изъяснительного. Это надо учитывать при постановке запятой.

Я не помню, был ли он здесь.

Придаточные обстоятельственные поясняют всё главное предложение или слово, нуждающееся в пояснении, отвечают на вопросы обстоятельства.

Я видел, что мальчики бросали камешки, которые не долетали и до середины реки.

При последовательном подчинении одно придаточное предложение может оказаться внутри другого придаточного предложения. При этом на стыке этих придаточных могут оказаться рядом два подчинительных союза или подчинительный союз и союзное слово. Запятая на стыке двух подчинительных союзов (или союза и союзного слова) не ставится в том случае, если второе придаточное предложение нельзя изъять без изменения всего сложного предложения (в этом случае далее следует вторая часть двойного союза – то, так, но ). Сравни: Я знаю, что, если не выучить это правило, сдать экзамен очень сложно. Я знаю, что если не выучить это правило, то сдать экзамен очень сложно.

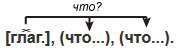

Отец долго объяснял, что рыба не ловится в местах с быстрым течением, что рыбаку необходимы терпение и наблюдательность.

Если однородные придаточные предложения прикрепляются к главному одним и тем же союзом, то этот союз может опускаться в одном или нескольких придаточных (но союз легко восстановить). Отец долго объяснял, что рыба не ловится в местах с быстрым течением, рыбаку необходимы терпение и наблюдательность. [глаг.], (что. ), (. ).

Если однородные придаточные связаны одиночным соединительным или разделительным союзом ( и, да в значении «и», или, либо ), то запятая между придаточными предложениями не ставится. Отец долго объяснял, что рыба не ловится в местах с быстрым течением и что рыбаку необходимы терпение и наблюдательность. [глаг.], (что. ) и (что. ).

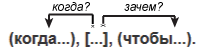

Когда мы подъезжали к дому, внимательно смотрели вперёд, чтобы увидеть встречающих.

Поделись с друзьями в социальных сетях:

Сложноподчиненное предложение (СПП)

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Что такое сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение (СПП) — это вид сложного предложения, в составе которого одно простое предложение по смыслу и интонации подчинено другому.

Зависимое предложение в этом случае называют придаточным, независимое — главным.

Пример сложноподчиненного предложения:

Придаточное предложение в СПП может занимать разные положения: в середине главного, перед или после него.

Когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное на первом месте.

Озеро остались позади, когда грузовик свернул к деревне. — Придаточное после главного.

Сейчас, когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное разрывает главное предложение.

Как связаны части сложноподчиненных предложений

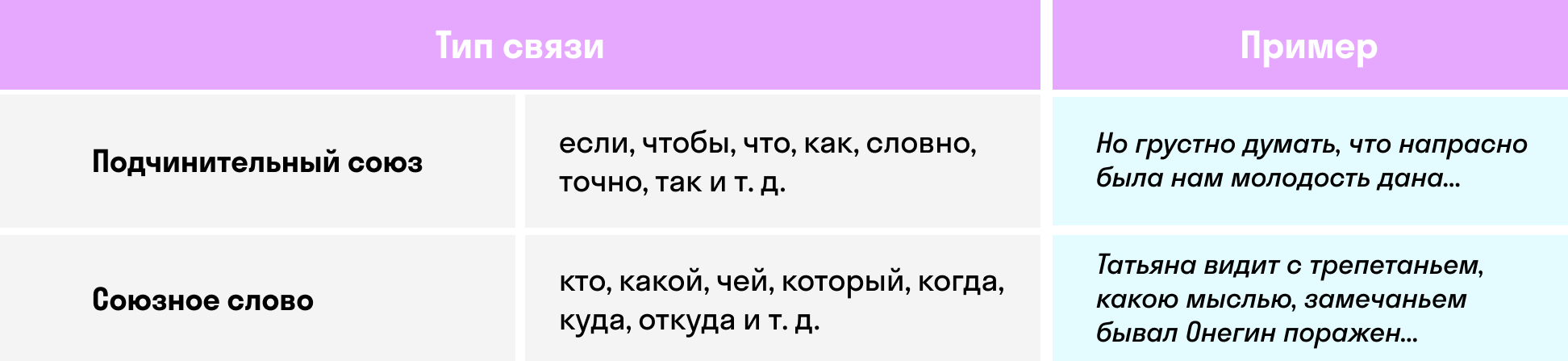

В сложноподчиненном предложении главная и придаточные части связаны между собой подчинительными союзами или союзными словами.

Значения сложноподчиненных предложений

В русском языке есть две группы придаточных предложений — именные и обстоятельственные. Они отличаются друг от друга по смыслу и характеру подчинительной связи с главным предложением. Рассмотрим каждую группу сложноподчиненных предложений на примерах.

Именные придаточные предложения

Эти предложения играют роль дополнений и определений по своему значению и связи с главным предложением. Их принято разделять на две подгруппы: определительные и изъяснительные.

Определительные придаточные предложения описывают существительное или местоимение в главном предложении. К ним можно задать вопрос «какой?»:

Хорош тот человек (какой?), который трудится над собой, а не других оценивает.

К главному предложению определительное придаточное присоединяется союзами и союзными словами который, какой, чей, кто, куда, будто и т. д.

Изъяснительные придаточные предложения поясняют глаголы и другие слова, которые означают речь, мысли и чувства. К таким придаточным можно задать вопросы косвенных падежей:

Отец завещал (что?), чтобы мы не забывали родину.

С главным предложением изъяснительное придаточное соединено подчинительной связью — союзами и союзными словами что, как, чтобы, где, откуда, зачем и т. д.

Отработать новый материал на практике помогут онлайн-курсы по русскому языку в школе Skysmart.

Обстоятельственные придаточные предложения

Эти предложения по подчинительной связи с главным и значению выполняют роль обстоятельств. Подгрупп придаточных здесь больше, чем в именных:

Сложноподчинённые предложения. Примеры

Сложноподчинённое предложение складывается из главной части и зависимого от неё придаточного предложения.

Приведем примеры сложноподчинённых предложений с разными видами придаточных частей.

Что такое сложноподчиненное предложение?

Сложноподчинённое предложение состоит из двух и более простых предложений, одно из которых является главным, а другое — зависимым. Зависимость одного предложения от другого выражается подчинительными союзами и союзными словами.

Часть, в которой находится подчинительный союз или союзное слово, является придаточным предложением, соответственно, часть, в которой их нет, называется главным предложением, или главной частью.

Синтаксически зависимая часть сложноподчиненного предложения называется придаточным предложением.

Связь между главным и придаточным предложением более тесная, чем в сложносочиненном предложении, где его части сохраняют относительную самостоятельность. Например, рассмотрим предложение:

Было ясно, что дед с отцом не успеют закончить к вечеру крышу дома.

Сообщение, которое несет в себе главная часть (было ясно) неполно без пояснения его второй частью, поэтому связь между главным и зависимым предложениями более тесная, чем в сложносочиненном предложении.

Подчинительные союзы и союзные слова выражают различные смысловые отношения между главной и придаточной частями. В зависимости от этого различают следующие виды сложноподчиненных предложений:

Сложноподчиненные предложения также можно разделить на две большие группы в зависимости от того, относится ли придаточная часть к одному слову в главной части или поясняет её всю. В главной части одно слово поясняют следующие придаточные части:

Поясняют все главное предложение придаточные части:

Примеры сложноподчиненных предложений с разными видами придаточных частей

Придаточная изъяснительная часть относится в главном предложении к словам со значением речи (говорить, рассказать, спросить, отвечать), мысли (думать, решать), чувства (радоваться, обижаться, сердиться). Она «изъясняет» (истолковывает, раскрывает их смысл) и отвечает на падежные вопросы что? о чём? чем? чему?

К главной части придаточное изъяснительное присоединяется с помощью союзов (ли, будто, как, чтобы) и союзных слов (кто, что, где, когда, зачем, как).

Предложения с придаточными изъяснительными

Я стал дожидаться, скоро ли солнышко встает (И. Никитин).

Смотри, как роща зеленеет, палящим солнцем облита (Ф. И. Тютчев)

Я уверил себя, что эта осень первая и последняя в моей жизни (К. Паустовский).

Предложения с придаточными определительными

Придаточное определительное предложение поясняет слово с предметным значением в составе главного предложения и отвечает на вопросы какой? каков? чей?

К главной части придаточное определительное присоединяется союзными словами (какой, который, чей, где, куда, откуда).

Предложения с придаточными образа действия

Этот тип придаточных относится к указательному слову «так» в главной части и обозначает, каким образом совершается действие.

Следует прожить свою жизнь так, чтобы потом не было за что краснеть.

Она говорила так, как будто держала что-то за щекой.

Предложения с придаточными меры и степени

Придаточные меры и степени относятся к указательным словам «так», «такой», «столько», «настолько», «до того», обозначают степень проявления признака, качества, действия и отвечают на вопросы в какой степени? сколько? насколько?

Биатлонистка Дарья Домрачева прошла дистанцию быстрее, чем предполагали журналисты.

Время шло медленнее, чем капала в бочку дождевая вода с крыши.

Дождь прошел так быстро, что земля в саду под яблонями не успела как следует намокнуть.

Предложения с придаточными места

Придаточные места относятся к наречиям «там», «туда», «оттуда», «везде», «всюду», «отовсюду» или обстоятельствам места и отвечают на вопросы где? куда? откуда?

Там, где люди борются с пургой, встанет над тайгой наш город юный (М. Исаковский).

Куда ведёт путь прямой, туда не ездят на кривой.

Где нет знаний, там нет и смелости.

Куда дерево подрублено, туда оно и валится.

Предложения с придаточными времени

Придаточные времени поясняют все главное предложение и отвечает на вопросы когда? как долго? с каких пор?

Когда зашло солнце, мы вернулись на бивак.

Как только наступил рассвет, туристы двинулись в путь.

Пока я дышать умею, я буду идти вперед (Лев Ошанин).

Предложения с придаточными цели

Придаточное предложение цели называет цель, а главное — предпосылку, которая обеспечивает достижение указанной цели. От главного предложения зададим к нему вопросы с какой целью? зачем? для чего?

Ребята остались в школе после уроков, чтобы поиграть в волейбол.

Наконец, смущаясь и краснея, она повернулась ко мне, чтобы спросить об этом.

Мне нужен мир, чтоб всей земле моей вовек не знать военного пожара (А. Безыменский).

Предложения с придаточными причины

Придаточная часть причины указывает причину того, о чем говорится в главном предложении, и отвечает на вопросы почему? отчего? по какой причине?

Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого строится великое.

Может, Блок искал эту тишину и близость моря, потому что она возвращает смятенному человеческому сердцу спокойствие (К. Паустовский).

Он владел одинаково плохо всеми европейскими языками и в разговоре постоянно перемешивал их, коверкал слова, может быть, несколько умышленно, поскольку в каждом акробате всегда сидит немного клоуна (Александр Куприн).

Предложения с придаточными уступительными

Действие в главном предложении разворачивается вопреки тому, о чем говорится в придаточной уступительной части. Придаточная уступки отвечает на вопросы несмотря на что? вопреки чему?

Человек должен трудиться в поте лица, кто бы он ни был (А. Чехов).

Хотя утро было прекрасное, но выехали в поле не так рано (С. Аксаков).

Пускай шумит волна морей, утёс гранитный не повалит (М. Лермонтов).

Как ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо (В. Гаршин).

Предложения с придаточными условными

В придаточной условной части содержится условие, в рамках которого развивается событие, обозначенное в главной части.

Ты должен посвятить отечеству свой век, коль хочешь навсегда быть честный человек (Фонвизин).

Если по-русски скроен, и один в поле воин (Пословица).

Когда я зря минуту потерял, мне жаль себя (С. Островой).

Предложения с придаточными следствия

Придаточные следствия указывают на итог, результат, вытекающий из того, о чем идет речь в главной части. От главной части к придаточной задается вопрос что явилось следствием?

Село Уклеево лежало в овраге, так что с шоссе и со станции видны были только колокольня и трубы ситценабивной фабрики… (А. Чехов).

Не было ни одной тучки, вследствие чего небесный свод казался голубой хрустальной чашей (А. Чехов).

Тихий звук снаружи не доходил в комнату, так что в этой тишине постукивание маятника казалось сильным звуком (Л. Толстой).

Предложения с придаточными сравнения

В сложноподчиненных предложениях с придаточными сравнения два события сравниваются, уподобляются друг другу.

На низине, за опушкой кричали чибисы, точно плакали маленькие дети (С. Сергеев-Ценский).

Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек лёгкая стая с замираньем летит на звезду (С. Есенин).

Жизнь теченье своё изменила, как река изменяет русло (Н. Некрасов).

Подчинительная связь в словосочетании и предложении

Подчинительная связь — это грамматическая и смысловая зависимость одного слова или предложения по отношению к другому.

При каждом самостоятельном слове могут быть зависимые слова, составляющие словосочетание с подчинительной связью. Рассмотрим, какие бывают подчинительные словосочетания в русском языке. Приведем примеры подчинительных словосочетаний.

Подчинительная связь существует также между простыми предложениями в составе сложноподчиненного, в котором выделяют главную и зависимую часть.

Как определить подчинительную связь?

Слова в устной и письменной речи сочетаются друг с другом определенным образом и составляют словосочетание. Например, при слове «рисовать» могут быть зависимые слова:

В составе этих синтаксических единиц имеется главное слово и зависимое. Причём главное слово своими лексическими и грамматическими свойствами диктует какую-то связь с зависимым словом, предопределяет его выбор. От главного слова к зависимому можно задать вопрос:

В этих словосочетаниях налицо грамматическая зависимость одного (подчиненного) слова от другого (главного). Такая зависимость называется подчинительной связью.

Сравним следующие синтаксические единицы:

Их функции в речи различны. Сочетание «красивый цветок» называет предмет более конкретно, чем одно слово «цветок». Сочетание «читать книгу» называет действие, которое направлено на предмет (книгу). Но эти словосочетания не передают законченной мысли, как предложение. А сочетание «девочка читает» содержит равноправные слова, которые не связаны подчинительной связью. Они выражают законченную мысль и не являются словосочетанием.

Словосочетания в отличие от предложения не выражают законченной мысли, не имеют интонации сообщения. Они являются строительным материалом, своеобразными «кирпичиками» для предложения, входят в состав предложения. Словосочетания используются для передачи информации только в составе предложения.

За стеной этой ночью бушует сильный ветер.

Выделяем грамматическую основу простого предложения «бушует ветер», в составе которой равноправные слова, — подлежащее и сказуемое. Укажем словосочетания:

Подчинительная связь в словосочетаниях

В словосочетаниях составляющие его компоненты могут быть связаны с помощью одного из трех видов подчинительной связи:

Например:

1. В роли главного слова выступает глагол:

2. Главным компонентом словосочетания является имя существительное:

3. Главным словом является числительное:

4. В роли главного слова употребляется наречие:

Например:

Подчинительная связь в предложении

Подчинительная связь существует также в сложноподчиненном предложении, в составе которого одно предложение является главным, а второе — подчиненным. Части такого предложения соединены подчинительными союзами (что, чтобы, как, как будто, пока, с тех пор как, словно, точно, только и пр.) или союзными словами (кто, что, какой, который, сколько, чей, где, откуда, куда и пр.)

Как правило, от всего главного предложения или одного слова в нём задается вопрос к зависимой части.

Примеры предложений с подчинительной связью из художественной литературы

Необходимо было выяснить, (что?) что же в сущности происходит (Жюль Верн. Властелин мира).

Левин сел на лошадь и поехал на поле, (какое?) где был прошлогодний клевер (Л. Н. Толстой. Война и мир).

От слова «поле» задаем вопрос к зависимому определительному предложению, присоединенному союзным словом (относительным наречием) «где».

Алиса фыркнула и тут же закашлялась, (с какой целью?) чтобы прикрыть свой смех (Льис Кэррол. Алиса в Зазеркалье).

В этом примере от слова «закашлялась», находящегося в главном предложении, задается вопрос к зависимому придаточному цели, присоединенному подчинительным союзом «чтобы».

Рассказать же сюжет затрудняюсь, (почему?) ибо, по правде, ничего в нем не понимаю (Ф. М. Достоевский. Бесы).

С помощью подчинительного союза «ибо» (= потому что) присоединяется придаточное предложение причины.

Сложноподчиненные предложения могут содержать в своем составе несколько зависимых частей, и тогда в них возникают отношения последовательного, однородного и неоднородного (параллельного) подчинения.

Видеоурок: Словосочетание. Виды подчинительной связи в словосочетании

Сложноподчинённое предложение (СПП)

Сложносочинённое и сложноподчинённое предложение – разновидности сложных синтаксических конструкций в языке. Сложные предложения составляются из простых частей, для соединения которых в единое целое служат:

В зависимости от использованных связующих элементов и от взаимоотношений между частями сложные предложения подразделяются на виды/

Что такое сложноподчинённое предложение (СПП)

Такое название носят конструкции, образованные путём подчинения одного простого предложения другому. При этом одно из них становится главным и от него задаётся вопрос ко второму (придаточному).

Основная информация содержится в первой (главной) части. Вторая, придаточная, сообщает дополнительные сведения: поясняет причину происходящего. Схематически структура полученной синтаксической единицы передаётся так.

Особенности сложноподчинённого предложения

По сравнению со сложносочинённым СПП имеет отличия:

СПП с несколькими придаточными

В подчинительных конструкциях, состоящих из трёх, четырёх и т. д. элементов, при необходимости присоединения нескольких зависимых к одному главному используются три способа подчинения:

Последовательное подчинение

Способ заключается в образовании цепочки, в которой очередной подчиняемый элемент становится главным для следующего.

Параллельное подчинение

При параллельном подчинении зависимые части подчинены одной, но с разными вопросами. Возможности взаимного расположения элементов в таком случае не ограничены.

Однородное подчинение

Вариант, близкий к предыдущему. Разница заключается в том, что придаточные отвечают на одинаковые вопросы и ведут себя подобно однородным членам в плане постановки знаков перед соединяющими их сочинительными союзами. В прозаической речи подчинённые компоненты располагаются по одну сторону от основного, поэзия допускает отдельные отступления от этого правила.

Запятая между придаточными, как и при однородных членах, не ставится перед одиночным соединительным союзом.

Комбинированное подчинение

Высказывания с количеством подчинённых элементов от трёх и выше допускают использование комбинаций способов подчинения.

В примере использована комбинация параллельного и однородного способов.

Типы придаточных в СПП

Придаточная часть раскрывает содержание основной, поясняя дополнительные аспекты происходящего. Характер пояснения определяет принадлежность зависимого к одному из перечисленных типов:

Определительные

В составе высказывания поясняют существительное из главной части, с которым связаны вопросами определений. Присоединяются при помощи союзных слов.

Выделенная часть содержит характеристику подлежащего письмо, с которым связана вопросом ( какое? ).

Определительные придаточные поддаются замене одиночным причастием (нераспространённые) или причастным оборотом, поскольку причастие относится к существительному, связано с ним тем же вопросом и берёт на себя при замене значение действия, ранее выражавшегося сказуемым.

Изъяснительные

Этот тип отвечает на падежные вопросы существительного. Относится к словам, с помощью которых обозначаются чувства, мысли, разновидности устной и письменной речи и пр. В роли таких слов выступают:

Присоединение происходит при помощи как союзов, так и союзных слов.

В предложениях с придаточным изъяснительным смысл главной части неполон без зависимой, поскольку слова указанного значения требуют пояснения в виде либо дополнения, либо отвечающего на его вопрос самостоятельного синтаксического компонента.

Обстоятельственные

Тип зависимых частей, отвечающих на наречные вопросы (кроме двух видов, к которым вопрос не задаётся вообще). Поясняют основную часть целиком, за исключением групп со значением образа действия, меры и степени.

По значению подразделяются на смысловые группы:

Образа действия

В предложении занимают постпозицию по отношению к поясняемой части.

Меры и степени

Поясняют слова со значением признака или действия с точки зрения степени проявления этого признака (действия). Относятся к указательным словам.

Присоединяясь союзами что и чтобы, приобретают добавочное оттеночное значение – результата, следствия.

В конструкциях с союзными словами насколько, сколько оттенок отсутствует, значение меры и степени представлено в чистом виде.

В работах лингвистов представленные две разновидности обстоятельственных придаточных то объединяются в одну группу ( образа действия и степени ), то разделяются на самостоятельные.

Места

Сообщают о месте (где) или направлении (куда, откуда). Поясняют главную часть, но относятся в ней к указательным словам, представляющим собой местоименные наречия в роли обстоятельства места. Располагаются после поясняемой части, присоединяясь к ней с помощью союзных слов.

В разговорной речи допускаются два отступления от традиционной для литературной нормы структуры:

Времени

Отмечают время события ( когда ), продолжительность ( как долго ), начальный и конечный моменты ( с каких и до каких пор ). Поясняют главное высказывание целиком.

В расположении относительно основной части допускается вариативность при отсутствии в ней указательных слов.

Фиксируется положение придаточного при отсутствии указательных слов в двух случаях:

Присоединяются ко всему главному, указывая, для чего делается то, что в нём происходит. Связующий элемент – целевые союзы.

Причины

Подобно предшествующим вариантам, поясняет основную часть целиком с позиции того, почему происходят упомянутые в ней события.

Привычное положение придаточного причины – постпозиция, но, как и у конструкций со значением места, включение второго компонента двойного союза в главную часть закрепляет её на втором месте.

Уступки

Уступительные конструкции называют событие, несмотря на которое, вопреки которому совершается происходящее в главном высказывании. Относятся также к этому высказыванию в целом, связываясь с ними при помощи как союзов, так и союзных слов.

Закрепление взаимного расположения элементов синтаксической конструкции и здесь происходит при включении в главный из них второй части составного союза.

Условия

Придаточные со значением условия присоединяются условными союзами к основной части, устанавливая, при каких обстоятельствах возможны описываемые в ней события.

Союз если превращается в первый компонент двухчастной конструкции путём прибавления к нему второго элемента. Будучи встроенным в основное высказывание, вторая половина союза удерживает его в постпозиции. Однако она не обязательна, выпадает без изменения смысла, и фиксированность расположения утрачивается.

Следствия

Конструкции со значением следствия, результата, вывода занимают постпозицию по отношению к основному высказыванию и присоединяются союзом так что. Вопрос от главной части к придаточной при этом не задаётся.

Сравнения

Выполняет в предложении функцию сравнительного оборота, отличаясь от него наличием грамматической основы. Сопоставительное значение и сравнительные союзы у обеих конструкций совпадают.

При сравнительных придаточных используется также состоящий из двух элементов союз чем…, тем.

Присоединительные

Причиной выделения в отдельный тип послужило отсутствие связи как с основной частью высказывания, так и с входящими в её состав отдельными словами. Конструкция связывается при помощи союзных слов, как бы заключающих в себе весь смысл главной фразы.

При установлении типа придаточного опасно ориентироваться лишь на соединительные элементы – они совпадают у ряда разновидностей. Исследование признаков в комплексе позволяет избежать ошибок при классификации.