Что такое пограничное расстройство личности у подростка

Что такое пограничное расстройство личности? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Рахманов В. А., психиатра со стажем в 17 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Пограничное расстройство личности (ПРЛ, Borderline personality disorder (BPD), emotionally unstable personality disorder (EUPD)) — расстройство личности, характеризующееся продолжительным аномальным поведением: нестабильностью в отношениях с другими людьми, нестабильным представлением о себе и нестабильной эмоциональной сферой. Часто встречается рискованное поведение и самоповреждение (например, самостоятельно нанесённые порезы). Люди с ПРЛ также могут страдать от чувства эмоциональной опустошённости и панического страха перед одиночеством.

Краткое содержание статьи — в видео:

Важно отметить, что указанные симптомы могут быть спровоцированы на вид нормальными жизненными событиями. Проявление расстройства начинается в период полового созревания. Химические зависимости, депрессия и пищевые расстройства обычно поддерживаются ПРЛ или развиваются в связи с ним. Приблизительно 10% пациентов погибают в результате суицида. [1]

В международной классификации болезней 10-го пересмотра ПРЛ названо «Эмоционально неустойчивым расстройством личности (F60.3)». [2] Именно это наименование распространено на территории России. Также такое расстройство называют пограничным типом расстройства.

Причины ПРЛ до конца не ясны, однако становится всё более очевидным, что появление данного расстройства обусловлено генетическими, мозговыми, и социальными факторами. Пограничное расстройство встречается в 5 раз чаще у лиц с нарушенными отношениями в семье (заброшенность родителями, активная критика и непринятие со стороны близких). У женщин ПРЛ наблюдается в 3 раза чаще, чем у мужчин. [3]

Неблагоприятные факторы жизни (например, физическое или эмоциональное насилие) также играют немаловажную роль в появлении этого отклонения. В ряде нейрофизиологических исследований показано, что проявления расстройства связаны с фронтально-лимбическими группами нейронов. [4] [5] [6]

Распространённость

По данным исследования 2008 года распространённость нарушения в популяции составляет 5,9%. Около 20% госпитализаций в психиатрический стационар приходится на пациентов с ПРЛ. [7]

Симптомы пограничного расстройства личности

Согласно утверждению американского психолога Марши Лайнен, ПРЛ можно сравнить с ожогом третьей степени. «У таких людей попросту нет «эмоциональной кожи». Даже малейшее прикосновение или движение может вызвать тяжелейшее страдание». [8]

Заподозрить пограничный тип расстройства можно при обнаружении четырёх или более симптомов (черт характера), представленных на схеме ниже. При этом важно, чтобы одной из проявленных черт была импульсивность, рискованность или враждебность. Симптомы должны иметь устойчивый характер (не изменяться в течение долгого времени) и проявляться практически ежедневно.

Под эмоциональной лабильностью понимаются резкие скачки настроения: паника или грусть могут сменяться приступами агрессии, затем может возникнуть жгучее чувство вины и т. д.

Сепарационной тревогой называется тревога, которую испытывает личность по причине разлуки с домом и близкими людьми.

Патогенез пограничного расстройства личности

Как и в случае других психических расстройств, патогенез ПРЛ является многофакторным и не до конца изученным. По данным некоторых исследований, пограничное расстройство имеет общие черты и причины с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Кроме того, возможна их патогенетическая взаимосвязь.

Большинство исследователей согласны с тем, что присутствие в анамнезе детской хронической эмоциональной травмы способствует развитию ПРЛ. Однако стоит отметить, что уделяется недостаточное внимание исследованию роли других патогенетических факторов: врождённым дисфункциям головного мозга, генетике, нейробиологическим факторам и факторам социального окружения.

Под социальными факторами подразумевается взаимодействие людей в процессе роста и взросления в своих семьях, в окружении друзей и других личностей.

Психологические факторы включают в себя личностные особенности и темперамент, адаптацию к окружению, а также сформированные навыки, позволяющие справляться со стрессом.

Генетика

Наследуемость ПРЛ составляет примерно 40%. В действительности, добиться объективной оценки генетических факторов достаточно сложно. Так, например, близнецовый метод может дать переоценённые показатели в связи с наличием травмирующих факторов в общей семье сиблингов (родных братьев-сестёр). [9] Тем не менее одно из исследований показало, что ПРЛ находится на третьем месте из десяти по наследуемости среди личностных расстройств. Исследование в Нидерландах (Trull & colleagues) выявило, что генетический материал в девятой хромосоме связан с симптомами ПРЛ. Исходя из этого учёные сделали вывод, что генетические факторы играют ключевую роль в индивидуальных особенностях расстройства у каждого отдельно взятого пациента. Эти же исследователи ранее установили, что 42% симптоматики ПРЛ определено генетикой и 58% — влиянием среды. [10]

Особенности головного мозга

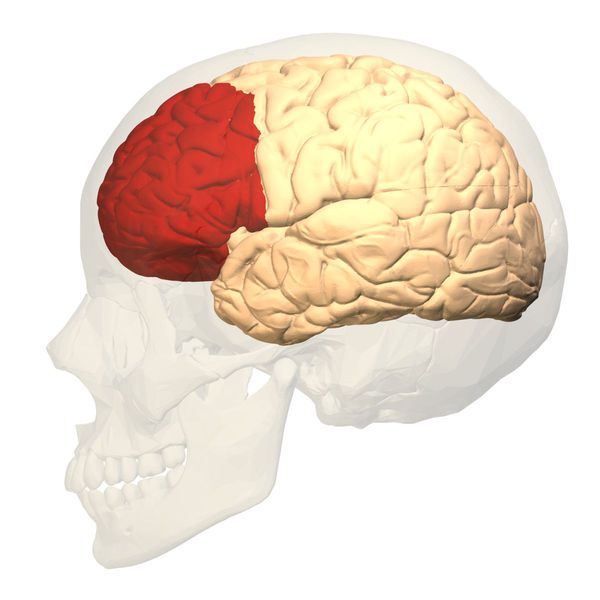

Целый ряд исследований в области нейровизуализации при ПРЛ показал наличие редукции (уменьшения) вещества мозга в конкретных отделах. Эти отделы в норме вовлечены в регуляцию ответа на стресс и регуляцию эмоциональной сферы. Речь идёт о гиппокампе, глазнично-лобных участках коры головного мозга (префронтальная кора), миндалевидном теле. [11]

Нейробиологические факторы (эстрогены)

Контролируемое исследование в 2003 году показало, что симптомы ПРЛ у женщин предсказуемо связаны с уровнем эстрогена (женского полового гормона) в течение менструального цикла. [14]

Факторы личностного развития (детская травма)

Предполагается, что дети, которые в раннем возрасте испытали хроническое плохое обращение по отношению к себе и трудности с формированием привязанностей, встают на путь формирования ПРЛ. [15]

Классификация и стадии развития пограничного расстройства личности

Американский психолог Теодор Миллон выделил 4 подтипа ПРЛ: [16]

1. Унылое пограничное расстройство (включает избегающие или зависимые личностные особенности).

2. Обидчивое пограничное расстройство (включает пассивно-агрессивные личностные особенности).

3. Импульсивное пограничное расстройство (включает истерические и антисоциальные личностные особенности).

4. Самоповреждающее пограничное расстройство (включает депрессивные и мазохистические, а также саморазрушающие личностные особенности).

Они готовы на все, лишь бы их любили: как живут люди с пограничным расстройством

Ирина Помеляйко

О пограничном расстройстве личности в России либо не знают вообще, либо слышали что-то плохое. Людей с яркими пограничными чертами не принимают в обществе, считая их алкоголиками, наркоманами или сексоголиками. Часто они же становятся жертвами буллинга и абьюза, причиняют вред себе и крайне сложно контролируют свои эмоции. «СПИД.ЦЕНТР» разобрался, почему ПРЛ сложно диагностировать и как живется людям с этим диагнозом.

Катя работает программистом и уже долгое время живет с диагнозом «пограничное расстройство личности» (ПРЛ). Его суть заключается в «шаткости» настроения: у людей с ПРЛ могут быть вспышки злости, неконтролируемые эмоции, перепады от ярости до неимоверной любви за короткое время. У них же отмечаются и проблемы с самовосприятием и целями. Ведущее чувство, которое сопровождает их все время, — постоянное ощущение пустоты. Люди с ПРЛ склонны к саморазрушающему поведению и суицидальным попыткам.

Катя рассказывает, что часто ее эмоции «скачут туда-сюда» и продолжает: «На меня все знакомые смотрят как на сумасшедшую, потому что я могу сначала рыдать и убиваться, а потом сказать: “О, печеньки, пойдем есть”. И так снова. Меня очень легко выбить из колеи, сейчас я лечусь и давно хожу на терапию, поэтому полегче, а раньше у меня были вспышки гнева, когда я могла “взорваться” и орать на людей почти без причины. У меня есть проблемы с определением себя, то есть я часто не могу понять, кто я такая. У меня меняются планы, идеи, восприятие себя, самооценка. Все неустойчивое. У меня включается паранойя во время стресса, часто случается диссоциация: могу выпасть среди разговора, вернуться и понимаю, что я не помню, что мне человек говорил три минуты, потому что я была непонятно где. В общем, это нестабильность во всем, в чем она может быть. В отношениях нестабильность, естественно, из-за эмоциональных перепадов: ты то любишь людей, то ненавидишь их. Постоянно какие-то крайности, из них очень сложно выходить».

В России существуют проблемы с постановкой и пониманием этого диагноза. Дело в том, что основной документ, с помощью которого врачи разных специальностей, в том числе и психиатры, ставят диагнозы, — это МКБ-10 (международный классификатор болезней 10-го пересмотра). Он уже порядком устарел, так как действует с 1989 года. На МКБ-11 (более современную версию) мы перейдем только к 2025 году. При этом в США такой документ называется DSM-5, он описывает исключительно ментальные расстройства и их симптоматику и отличается большей корректностью и инклюзией, то есть принятием, в сторону пациентов.

Врач-психотерапевт Владимир Брылев объясняет: «МКБ-10 не содержит диагноза ПРЛ, рассматривает диагноз эмоционально-неустойчивое расстройство личности, подразделяя его на импульсивный и пограничный типы. Отчасти это обосновано, так как позволяет более детально подойти к лечению этих пациентов. В МКБ-11, скорее всего, вообще будет отсутствовать разделение личностной патологии на конкретные диагнозы, привычные нашему слуху по названиям радикалов/черт (истерические, нарциссические, шизоидные и т. д.). Однако одним из критериев, выраженность которого в баллах будут оценивать у каждого пациента с расстройством личности, будет паттерн пограничности. Диагностические критерии ПРЛ на данный момент лучше всего описаны в DSM-5».

Обычно диагноз «пограничное расстройство личности» ставят в 18 лет. Дело в том, что именно к этому возрасту закрепляются пограничные черты личности и ее структура. Владимир Брылев объясняет, что такие особенности проявляются и раньше: «Сами пациенты с ПРЛ ощущают свою гиперчувствительность в сфере эмоций, чувство нестойкости своей идентичности, уже с возраста пяти-шести лет, а иногда и с рождения. Пограничные черты личности, такие как чувство внутренней пустоты, сложность в контроле своих эмоций, болезненное отношение к критике и непринятию, подозрительность, суицидальность, импульсивность и зависимость, как правило, становятся очевидными для окружающих где-то с возраста 13–15 лет, когда на фоне полового созревания наблюдается ярчайший подростковый кризис. В этом возрасте социальное, прежде всего, школьное окружение начинает реагировать, что часто проявляется буллингом».

Так было и у Кати. Она рассказывает, что с 14 лет начала замечать за собой первые проявления, но потом все становилось только хуже. В 24 года она пошла к врачу, что, по ее мнению, было поздно: «Я обратилась к специалисту, когда мне было совсем плохо — я лежала дома и ничего не могла делать. Мне кажется, это началось лет с 14, но постепенно все стало хуже и хуже с какими-то проблесками. У меня были очень абьюзивные родители, и когда я в 18 лет от них уехала, эйфории хватило на пару лет, и было полегче, потом снова хуже. В 24 года я уже осознала, что так не могу. Эмоциональная нестабильность идет все время фоном. Несколько раз я очень жестко ругалась с людьми, потом мне было дико стыдно, но на тот момент я еще не понимала, что со мной что-то не так. Когда я перестала жить с родителями и мне стало эмоционально свободнее, тогда у меня началась вот эта жесть. Меня люди боялись, мои сверстники, знакомые [переживали], что я взорвусь, что-то скажу и тому подобное. В 24 мне поставили депрессию и безуспешно пытались лечить от нее. Когда мне было 27, я пошла в новый медицинский центр, где мне поставили пограничное расстройство. Сначала подозрение на пограничное расстройство, а потом два врача сказали, что это не просто депрессия, а именно оно. Потом отправили меня на диалектико-бихивиоральную терапию, после которой я почувствовала какой-то эффект».

Диалектико-бихивиоральная терапия (ДБТ) — один из видов психотерапии, который доказал свою эффективность в лечении ПРЛ в контролируемых клинических испытаниях — наиболее строгом типе клинических исследований. Суть терапии заключается в том, чтобы обучить людей поведенческим навыкам, направленным на общие симптомы ПРЛ, о которых мы говорили выше. Эти навыки включают в себя внимательность, межличностную эффективность, регулирование эмоций и терпимость к деструктивному стрессу. Этот метод разработала психотерапевт Марша Линехан, которая сама страдала от пограничного расстройства.

Как отмечает Владимир Брылев, в случае с пограничным расстройством медикаментозное лечение служит основой для успешной психотерапии: «Как и любое расстройство личности, ПРЛ не лечится лекарствами, но при этом примерно до 70% этих пациентов нуждаются в симптоматическом лекарственном сопровождении. Как правило, это если превалируют депрессивные переживания, то это терапия антидепрессантами, если превалирует клиника нестабильного настроения, то есть выраженные перепады настроения, то это могут быть нормотимики, которые работают при вспышках яркой злости. Если клиент сообщает о выраженной тревоге или поведенческих нарушениях, то здесь хорошо идут нейролептики второго поколения. Но это только бэкграунд, который подравнивает биологическую основу симптоматики. Метод выбора в психотерапии ПРЛ — ДБТ (DBT) по Марше Линехан — это сложнейший метод, который связан с тем, что он требует как этапа личной терапии, так и этапа групповой психотерапии с определенного момента, но начинаем мы всегда с личной терапии. В любом случае комбинированное лекарственное и психотерапевтическое лечение продолжается довольно длительный период времени. При этом нужно учесть, что пациентам с ПРЛ зачастую трудно удерживаться в терапии, соблюдать рамки. При этом срывы и неудачи, неизбежные в работе с этой сложной личностной патологией, переживают очень тяжело. Когда мне успешно удавалось работать с пограничными пациентами, добиваясь стойкой личностной динамики, терапия занимала период значительно больше нескольких лет».

Катя рассказывает, что для нее ДБТ был эффективным способом понимания себя и преодоления симптомов расстройства: «В ДБТ есть набор каких-то упражнений: как переживать кризисные ситуации, как справляться с дистрессом, как устраивать межличностные отношения. Мы по блокам проходили небольшую теорию, изучали упражнения, нам давали на дом делать эти упражнения и говорили: “Пытайтесь встроить их в свою жизнь, чтобы в соответствующих ситуациях вспомнить про эти штуки”. Не могу сказать, что у меня все запомнилось, но после этого я начала замечать, что свои вспышки гнева успеваю остановить еще до того, как я их вылью на людей. Часто эмоциональные переживания удается, условно говоря, наблюдать со стороны и поэтому меньше в это погружаться и проще переносить. Большая часть эмоциональных перепадов стала помягче. То есть мне еще далеко, наверное, до нормального состояния, но сейчас стало жить нормально. Мне стало легче [справляться] со своими эмоциями и взаимодействовать с людьми получается лучше».

Одна из важных и ярких частей жизни, которую затрагивает пограничное расстройство, — личные отношения. Владимир Брылев рассказывает, что в этой сфере перепады настроения и эмоций прослеживаются особенно остро: «Заход в роман у этих людей может быть достаточно импульсивный, яркий, как падение в бездну. Стремление обаять партнера, сильные чувства, тотальная зависимость возникают даже не в силу манипулятивности, а в силу того, что они действительно базово крайне сильно боятся одиночества. То есть понимание собственной идентичности у них нарушено с самого начала, поэтому сверхзначимость отношений для себя они понимают достаточно хорошо. Опасность их именно в том, что, попадая в любые отношения, они готовы сильно вложиться. Для них степень значимости отношений настолько велика, что они платят за вход в них практически любую цену. Они действительно крайне легко обожествляют партнера, делают все необходимое, чтобы этому человеку понравиться (в этом они схожи с нарциссическими личностями). Но в дальнейшем их ожидает катастрофизируемое разочарование, партнера ожидают очень нестабильные амплитудные отношения, полные взаимных обид и манипуляций. Там весь спектр удовольствий, начиная от тотального контроля, истерик по поводу мнимой брошенности, коктейля из ревности и обид, требований, обесценивания, огромного перечня несоответствий, которые срочно нужно устранить, из достаточно искусственного вменения чувства вины/стыда. Коктейль из внезапного разрыва отношений, бегства из вашей жизни и возвращения туда, перемен настроения, которые могут случаться несколько раз в течение часа. Различные демонстративные самоповреждения и, что хуже, — реальные суицидальные попытки, эпизоды различных зависимостей от психотропных веществ, измены, то есть полный набор переживаний в зависимых/созависимых отношениях, и по типу абьюза».

Но важно отметить, что человек с ПРЛ и его партнер страдают в одинаковой степени. Владимир Брылев продолжает: «Чтобы сейчас не рисовалась картинка абьюзеров, нужно понимать, что в близких отношениях люди с пограничным расстройством личности страдают абсолютно наравне с партнером. Все происходящее в этих отношениях, включая свои эмоции, для них абсолютно не контролируется. Чувство возможной брошенности переживается ими как реальная угроза, различные диссоциативные симптомы ощущаются на самом деле: сверхценные идеи ревности, параноидный страх, что партнер изменит, абсолютно для них реалистичен. Попытки самоубийства встречаются в 50 раз чаще, чем в среднем в популяции, потому что в такие моменты им крайне плохо. Эпизоды грусти, смешанные со злостью, для них так же мучительны, как для вас, что вы проживаете их вместе с ними, находясь в отношениях с ними. Все это сопровождается крайне неустойчивой самооценкой, импульсивным, часто диссоциально-маргинальным поведением, приступами самоповреждающего поведения, попытками снизить тревогу алкоголем и психоактивными веществами, а также расстройствами пищевого поведения (чаще булимия и приступообразное переедание). Фраза Ганнушкина, который говорит, что пациенты с личностными расстройствами — люди, которые не только мучают окружающих, но прежде всего, самих себя, именно для ПРЛ абсолютно действительна. Они правда сильно страдают».

Катя, рассказывая про личные отношения, отмечает, что у нее сейчас эмоциональные качели стали слабее. При этом честно признается, что человека, с которым у нее были отношения, она либо боготворит, либо он откровенно ее бесит. Терапия помогает Кате контролировать себя и эмоции: «Я первое время в отношениях тоже веду себя довольно аккуратно и холодно. Я стараюсь всеми силами не привязываться к человеку. Только если я понимаю, что, по моему мнению, человек хороший, то тогда я могу расслабиться, отпустить себя и, не знаю, пойти на поводу у чувств. Иногда да, забываю, что у меня с чувствами не все в порядке. Но, мне кажется, я этому научилась недавно, точнее — стала так делать. Просто из-за того, что раньше у меня это гораздо быстрее было: познакомился, влюбился и все уже: на всю жизнь. После нескольких таких “на всю жизнь”, ты понимаешь, что надо как-то поаккуратнее быть».

Часто в глазах окружающих люди с ПРЛ выглядят неуравновешенными, нестабильными, чересчур эмоциональными. С ними сложно, поэтому близким иногда легче всего осудить их и отвернуться, потому что человек как бы не способен контролировать себя. Но такое осуждающее поведение — часть стигмы, которую ежедневно мы накладываем на людей с особенностями. Важно понимать: то, что мы видим внешне — перепады, вспышки агрессии, безграничная требовательная любовь/зависимость, — лишь часть расстройства. Внутри самого человека происходит гораздо больше, и все это сопровождается постоянными страданиями, гнетущим чувством одиночества и пустоты. Владимир Брылев отмечает, что стигма в отношении этих людей действует разрушительно: «Чем опасен ПРЛ для человека с этим заболеванием, их начинают считать банальными маргиналами, сексоголиками, алкоголиками, наркоманами. Их стигматизируют как социально неадекватных личностей. Второй вариант: им присваивают ложный диагноз, например биполярное, истерическое, шизотипическое расстройство, который не позволяет в полной мере их терапевтировать медикаментозно, психотерапевтическими методиками, поэтому здесь стигма может быть двояка: первая чисто социальная, не связанная с диагнозом, а второй вариант — это присвоение биологического стигматизирующего диагноза, не позволяющего человеку взять ответственность за то, что происходит, и реально начать лечиться, что в случае ПРЛ прежде всего означает психотерапевтическую работу над собой».

Иллюстрации: Анна Сбитнева

Пограничное расстройство

Пограничное расстройство личности (а сокращенно ПРЛ) – довольно редкая психическая деструкция, свойственная всего 2-3% людей во всем мире. Патогенез психопатии данного вида обычно сопровождается наличием комплекса неблагоприятных факторов.

Распознать заболевание данного типа в быту довольно сложно. Зачастую, его путают с нарциссизмом или просто дурным характером индивида, так как поведение «пограничников» может отличаться крайней степенью непредсказуемости и истеричности, также склонностью к манипуляциям. Например, они признаются партнеру в любви, а спустя пару часов уходят «навеки», могут искренне сочувствовать кому-то, а потом ударить. Также пациентам данного типа очень свойственно постоянно нарушать границы других людей, перекладывая на них свои проблемы, и избегая ответственности. Рассмотрим симптоматику пограничности более подробно.

Симптомы пограничного расстройства личности (ПРЛ)

Основное симптоматическое отличие данного вида расстройства – это продолжительное аномальное поведение больного.

В то время, как при многих иных психопатиях периоды нестабильности чередуются с ремиссией, то в случае с ПРЛ пациент ведет себя деструктивно в течении долгого периода времени. В поле психологических аномалий лежат такие проявления, как:

Также среди основных симптомов можно отметить: социопатию и боязнь общества, связанные с низкой самооценкой и, как следствие сепарационную тревогу (ее испытывает личность при разлуке с домом или близкими). Зачастую у пациентов проявляется опрометчивое безответственное «рискованное» поведение, крайней формой которого может являться самоповреждение или попытка суицида.

Типы спонтанных поступков, сопровождающие психические пограничные расстройства личности

В связи со сложностями в самоидентификации, отсутствием собственного мнения и склонностью к полярности страдающим ПРЛ свойственны спонтанные деструктивные поступки.

Паническая боязнь одиночества и отсутствие внутреннего стержня толкает их на связи с личностями социопатического типа, которым свойственно деструктивное поведение: азартные игры, воровство, вандализм, промискуитетные связи, наркомания. Сюда же относятся самоповреждения, о которых было сказано выше.

Одной из причин подобного бесконтрольного поведения является проблема с удержанием внутреннего импульса. Уровень импульсивности настолько высок, что человек не в состоянии его контролировать.

Эмоционально неустойчивое расстройство личности

В МКБ 10-го пересмотра пограничное расстройство личности определено, как «Эмоционально неустойчивое расстройство личности (F60.3)». В клиническом сообществе на территории РФ такое название применяется довольно часто и используется в связи с тем, что основной симптом, как было описано выше, проявляется в виде эмоционально неустойчивого психического состояния человека.

Патогенез ПРЛ

В классической психиатрии пограничное расстройство личности также относят к типу эго-синтонных расстройств. Эго-синтонность подразумевает, что пациент не оценивает свое состояние, как болезненное, не критичен к нему и спокойно принимает отклонения в поведении, не считая, что они каким-либо образом ему вредят. Более того, больной как бы «отстаивает» свой симптом, препятствуя собственному излечению в связи со сложности в идентификации собственного «я».

Причины ПРЛ

Основополагающие причины пограничного расстройства на данный момент ясно не определены, тем не менее, как и большинство иных расстройств, ПРЛ обусловлено группой факторов.

Наследственными (генетическая детерминированность), физиологическими (нарушения в работе головного мозга) и социальными факторами (низкая стрессоустойчивость и психологический травмирующий фактор).

Неблагоприятной социальная обстановка

По статистике заболеванию чаще подвержены группы лиц, подвергшиеся неблагоприятной социальной обстановке, например в семье. Сюда можно отнести:

Стоит заметить, что среди женщин «пограничность» встречается в 3 раза чаще, чем среди мужчин.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), как вариация неблагоприятного социального фактора, может выступать не только причиной, но и сопутствующим отдельным заболеванием, находящимся в патогенетической взаимосвязи с рассматриваемым диагнозом.

Физиология

Другая группа факторов рассматривает возможной причиной развития заболевания – нарушения в работе нейронных мозговых связей, а именно деструкцию функционирования фронтально-лимбических нейронов

Наследственность

Третьей значимой причиной ПРЛ выступает генетическая предрасположенность, которая обуславливает до 40 % случаев наличия данного диагноза. Достичь в данном ключе четких показателей довольно сложно, однако согласно европейским исследованиям ПРЛ расположено на 3 месте из 10 по генетической детерминанте среди личностных расстройств. Логично заметить, что отклонения в работе определенных долей головного мозга могут передаваться по наследству и вести к ряду психологических проблем, развитие которых усугубляется социальным фактором. Большинство исследований показывают, что чаще всего пограничность передается от матери.

Пограничное состояние психики в психиатрии и степени тяжести расстройств личности

В клинической психиатрии традиционно выделяют три уровня расстройства психики:

В современном же психоанализе выделяют 4 уровня отклонений. Между состоянием психоза и невроза условно расположен как раз «пограничный уровень», называемый также пограничное состояние. Под пограничным состоянием может подразумеваться, как само расстройство, так и обозначение уровня поражения психики.

Как достоверно определить пограничное расстройство личности (ПРЛ)

Пограничное расстройство личности крайне трудно поддается диагностике и дифференциации, так как обладает высоким уровнем коморбидности, другими словами идет в сочетании с большим количеством сопутствующих расстройств. Например, паническое тревожное, пищевое, биполярно-аффективное расстройства, синдром дефицита внимания, социопатия и так далее. В связи с вышеперечисленным, пациенту приходится проходить длительный диагностический процесс и специальные тесты.

Тест на выявление пограничного расстройства личности ПРЛ

Одним из довольно популярных инструментариев для выявления наличия психопатии являются тесты, представляющие из себя, по сути, личностный опросник. Используемый в современной клинической психологии тест на скриннинг ярких признаков ПРЛ был разработан в 2012 году группой ученых. В своей работе авторы опирались на базовые критерии дифференциации пограничного расстройства.

Опросник под их редакцией является довольно эффективном инструментом для диагностической верификации и подтверждения симптоматики. Используется как в психиатрической и общеклинической, так и в других практиках, не имеющих прямого отношения к медицине.

Сам тест состоит из 20 вопросов и предлагает испытуемому отвечать только да или нет. За каждый ответ система насчитывает определенное количество баллов. Вероятность диагностики ПРЛ появляется в случае, если отвечающий набрал более 25 баллов.

Лечение пограничного расстройства личности ПРЛ

Как и большинство других психических отклонений, пограничное расстройство не лечится в домашних условиях и требует комплексной профессиональной терапии, включающей, как медикаментозное лечение (прием антидепрессантов и нейролептиков), так и психотерапевтическое. И только психиатр, зачастую в тандеме с клиническим психологом, могут грамотно разработать эффективный курс лечения.

Медикментозный курс разрабатывается в соответствии с индивидуальными особенностями организма больного и включает в себя следующие лекарственные группы:

Одно из наиболее популярных средств- Ламотриджин. Используется также для нейтрализации депрессивного синдрома, лабильности в настроении и импульсивности.

Сейчас уже разработано 2 поколение препаратов данного кластера, которые хорошо зарекомендовали себя в нейтрализации симптомов когнитивной сферы, таких как: агрессия, искажение восприятия реальности, паранойя, дихотомия мышления и дезорганизация.

Что касается группы бензодиазепинов и стимуляторов, то они используется в современной терапии крайне редко в связи с высоким риском возникновения зависимости и соответственно передозировки.

Таким образом, основная задача лекарственной терапии при пограничном расстройстве личности – это снижение яркости симптоматики и облегчение общего состояния пациента.

Стоит отметить, что именно ПРЛ труднее всего поддается лечению в связи с эго-синтонностью пациента, которую мы рассмотрели выше. Именно пациент с ПРЛ труднее всего поддаются какой-либо терапии в силу ригидных особенностей психики и четкого убеждения, что с ними все в целом нормально.

Чаще всего от взаимоотношений с больными ПРЛ больше всего страдают родственники, поэтому другой параметр, над которым работает специалист, это социализация и адаптация больного, направленные на проработку основополагающих жизненных навыков и выработку адекватного ситуации поведения. В психиатрии техники этого типа называются STEPPS (System Training Emotional Predictability & Problem Solution) и в переводе означают Системный тренинг по эмоциональной предсказуемости и решению проблем.

Одним из хорошо зарекомендовавших себя методов считаются медитативные техники, направленные на обучение человека контролю за своими эмоциями и умению расслабляться.

Другим действенным методом при работе с психотравмирующим фактором считаются гельштат техники, в процессе которых пациент возвращается в стрессовую ситуацию и смотрит на нее с другой стороны, перестраивая сценарий либо отыгрывая его заново. Задача специалиста в данном аспекте – убрать негативный эмоциональный заряд из воспоминания.