Что такое погрузочно разгрузочный пост

Погрузочно-разгрузочные пункты и посты

Грузовые точки, где принимают и отправляют, подготавливают, сортируют, хранят, погружают, разгружают и оформляют документы, называются погрузочно-разгрузочными пунктами. Эти пункты в зависимости от характера выполняемых работ могут быть соответственно погрузочные, разгрузочные и погрузочно-разгрузочные.

В состав погрузочно-разгрузочных пунктов входят: подъездные пути, площадки для маневрирования и стоянки подвижного состава, складские здания и сооружения, весовые устройства, служебные и бытовые помещения, погрузочно-разгрузочные механизмы и машины, средства оперативной связи.

Погрузочно-разгрузочные пункты подразделяются на временные и постоянные. На временных пунктах погрузка и разгрузка осуществляется в течение незначительного отрезка времени (зерноочистительные тока, небольшие строительные объекты и т. п.). Постоянные пункты погрузки и разгрузки грузов отличаются длительным и регулярным производством погрузочно-разгрузочных работ. К таким пунктам относятся различные промышленные предприятия, торгово-оптовые базы, металлобазы, элеваторы и т. п.

По назначению пункты делятся на универсальные, предназначенные для широкого ассортимента грузов, и специализированные для отдельных грузов или групп грузов.

Погрузочно-разгрузочные пункты объединяют погрузочно-разгрузочные посты, то есть площадки, на которых производится непосредственно погрузка или разгрузка. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом посты оснащают соответствующими грузоподъемными машинами.

Погрузочно-разгрузочные посты в пределах одной площадки образуют фронт погрузочно-разгрузочных работ. Размер фронта зависит от числа постов, габаритных размеров автомобилей и применяемых механизмов и машин, а также от схемы расстановки автомобилей.

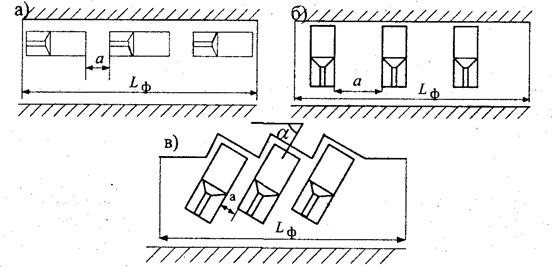

Схемы расстановки автомобилей: боковая, торцевая и ступенчатая (рис. 4.8) имеют свои достоинства и недостатки.

При выборе схемы расстановки автомобилей учитывают расположение складов на территории грузового двора, наличие и расположение подъездных путей, возможность наиболее целесообразной расстановки погрузочно-разгрузочных машин, тип подвижного состава и др.

Боковая расстановка удобна при организации передвижения автомобилей и автопоездов в пределах фронта погрузки или разгрузки по поточной системе, что особенно важно для сокращения времени на маневрирование подвижного состава. Эта схема обеспечивает сокращение площади для маневрирования. Вместе с тем, она непригодна для подвижного состава, приспособленного для погрузки и разгрузки только со стороны заднего борта или задних дверей кузова.

Торцевая расстановка автомобилей получила широкое распространение при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на складах, оборудованных грузовыми рампами. Она сокращает длину фронта и обеспечивает удобства для производства погрузочно-разгрузочных работ со стороны заднего борта или задних дверей кузова. Недостатками этой схемы являются невозможность погрузки или разгрузки автопоездов с прицепами и некоторое увеличение времени на маневрирование автомобилей.

При ступенчатой расстановке автомобилей погрузка (разгрузка) производится через боковой борт и заднюю часть кузова, что облегчает и ускоряет работу.

Площадка перед погрузочно-разгрузочными постами характеризуется своими размерами, которые образуют длину Lф и глубину Нф фронта погрузочно-разгрузочных работ (рис. 4.8).

Длина фронта при боковой расстановке автомобилей:

при торцевой расстановке автомобилей:

при ступенчатой расстановке автомобилей:

где La, Ва – длина и ширина ТС соответственно, м;

a, b – расстояние между автомобилями (а > 1м, b > 1,5м);

α – угол между продольными осями автомобилей и площадки, град.

Глубина площадки фронта при боковой расстановке автомобилей:

при торцевой расстановке автомобилей:

при ступенчатой расстановке автомобилей:

где Rh, Rв – наружный и внутренний габаритный радиус поворота ТС соответственно, м;

C – минимальное расстояние между АТС и стеной склада, C ≈ 0,2 м;

C1 – минимальное расстояние между движущимся автомобилем и границей площадки, м.

Производительность погрузочно-разгрузочного пункта обычно выражается пропускной способностью, под которой понимается максимальное количество транспортных средств или объема груза (в т), которое может быть погружено или разгружено в единицу времени (1 час, смена, сутки и т. д.). Наиболее часто используется часовая пропускная способность погрузочно-разгрузочного пункта. Пропускная способность пункта оказывает серьезное влияние на производительность автомобилей и зависит от пропускной способности каждого поста, числа постов, времени въезда и выезда ТС с поста, грузоподъемности автомобиля и ее использования, равномерности подхода ТС к пункту, организации согласованной работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных механизмов.

Пропускную способность поста М определяют:

где tт – время на погрузку или разгрузку 1 т груза, час;

qн – грузоподъемность автомобиля, т;

γ – коэффициент использования грузоподъемности автомобиля;

Коэффициент неравномерности определяют делением суммы времени среднего отклонения от графика прибытия автомобилей под погрузку (разгрузку) и ритма работы пункта на установленный графиком ритм работы этого пункта.

Производительность погрузочного или разгрузочного поста за смену или сутки, определяется умножением часовой пропускной способности на продолжительность смены или время работы за сутки.

Пропускная способность погрузочно-разгрузочного пункта П вычисляется суммированием пропускной способности всех постов данного пункта:

П =

где N- количество постов погрузки-разгрузки в пункте.

Определение количества постов в пункте погрузки-разгрузки может быть выполнено по двум методикам.

Согласно первой методики для пункта с суточным объемом работ Qc и продолжительностью работы поста в сутки Т, количество постов определяется делением суточного объема на суточную производительность одного поста:

Если задано количество автомобилей А, которое необходимо обслужить в течении Т часов: N = А tт qнγηн / Т.

В этой формуле А равнозначно количеству автомобиле-ездок, выполненных определенным количеством автомобилей за единицу времени (например, за смену).

Для согласованной работы ТС и погрузочно-разгрузочных механизмов необходимо соблюдение равенства интервала поступления автомобилей I и ритма работы пункта R. В этом случае автомобили не простаивают в ожидании погрузки или разгрузки, а механизмы не простаивают в ожидании автомобилей.

Интервал движения автомобилей – время, через которое автомобили прибывают на пункт погрузки или разгрузки. Определяется (в часах) путем деления времени оборота автомобиля tоб на количество автомобилей А, работающих на маршруте:

где tдв – время автомобиля в движении, час;

lг – пробег с грузом за ездку, км;

β – коэффициент использования пробега;

tп-р – суммарное время простоя под погрузкой и разгрузкой, час;

Vт – техническая скорость, км/час;

t п, tр – время погрузки и время разгрузки автомобиля соответственно, час.

Ритмом работы пункта называется период времени между отправлением загруженных или разгруженных автомобилей из пункта. Ритм работы (в часах) зависит от времени простоя автомобиля под погрузкой или разгрузкой tп(р) и количества постов в пункте: R = tп(р) ηн / N.

Из равенства R = I можно определить необходимое число постов погрузки или разгрузки

Количество автомобилей для бесперебойной работы пункта

Необходимое количество автомобилей для освоения известного объема работ пункта определяется по формуле:

Следует иметь в виду, что если автомобили выполняют перевозки грузов на разных маршрутах и tоб на каждом маршруте будет различным, то в последних формулах время оборота должно быть подсчитано как средневзвешенная величина.

Тема 9 Погрузочно-разгрузочные пункты

Содержание темы:Определение ПРП. Классификация и назначение. Возможные схемы расстановки АТС в ПРП, причины использования той или иной схемы. Фронт ПРР. Характеристика и пропускная способность ПРП. Расчет числа постов погрузки и разгрузки. Ритм работы ПРП. Склады: классификация, требования к складам. Оборудование ПРП и складов. Показатели работы ПРП (склада).

Погрузочно-разгрузочным пунктом называется объект, на котором принимают, отправляют, подготавливают, погружают и выгружают грузы, а также оформляют документы. Погрузочно-разгрузочные пункты могут быть постоянными и временными.

Постоянными погрузочно-разгрузочными пунктами называются пункты, на которых выполняется регулярная погрузка и выгрузка грузов. К таким пунктам относятся: строительные площадки, склады, товарные базы, торгующие точки, склады готовой продукции и материалов заводов и фабрик, цеховые склады, если внутризаводские перевозки осуществляются автомобильным транспортом, грузовые автостанции и т. п.

Временными погрузочно-разгрузочными пунктами называются такие пункты, которые предназначены для кратковременного выполнения погрузочно-разгрузочных работ (ремонтно-строительные, дорожно-строительные и другие работы).

Погрузочно-разгрузочные пункты делятся на грузообразующие, грузопоглощающие и комбинированные, на которых разгружают и погружают грузы. Разновидностью комбинированных пунктов являются транзитные пункты, осуществляющие перевалку грузов. Для выполнения этих работ погрузочно-разгрузочные пункты должны располагать: устройствами для взвешивания грузов при приемке и выдаче их; подъездными путями и площадками для маневрирования подвижного состава; служебными и бытовыми помещениями.

Могут быть погрузочные пункты, в которых имеются только посты погрузки (разгрузки) и площадки для маневрирования, а все остальные службы находятся отдельно или отсутствуют вообще.

На пунктах погрузки и разгрузки могут применяться следующие виды расстановки автомобилей при погрузочно-разгрузочных работах:

§ боковая расстановка, когда погрузка или выгрузка груза осуществляется через боковые борта автомобилей;

§ торцовая расстановка, когда погрузка или выгрузка груза осуществляется через задний борт;

§ косоугольная расстановка, когда автомобили располагаются под некоторым углом к линии постов, что позволяет осуществлять выгрузку и погрузку грузов через боковой и задний борта одновременно.

Посты погрузки или разгрузки образуют фронт погрузки или разгрузки, размер которого зависит от количества и способа установки автомобилей и прицепов и их габаритных размеров.

Погрузочно-разгрузочные пункты должны быть организованы в соответствии со следующими правилами и требованиями:

§ подъездные пути к погрузочно-разгрузочным пунктам должны иметь твердое покрытие (асфальт, клинкер и т.п.) и содержаться в исправном состоянии: спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и посыпаться песком или шлаком. Как исключение, могут быть допущены улучшенные естественные подъездные пути, обеспечивающие полную безопасность движения;

§ в необходимых местах на погрузочно-разгрузочных пунктах должны быть установлены предупреждающие надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот», хорошо видимые водителем днем и ночью;

§ ширина подъездных путей (проездов) должна быть не менее 6,2 м при двустороннем движении автомобилей и не менее 3,5 м при одностороннем движении с соответствующим уширением на закруглениях дорог;

§ при пересечении подъездными путями канав, траншей, железнодорожных линий и т.п. необходимо устраивать настилы или мосты для проездов, ширина которых должна соответствовать размерам, указанным выше;

§ интервалы при расстановке автомобилей на погрузочно-разгрузочных пунктах должны быть между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту),— не менее 1,5 м;

§ если автомобили устанавливаются для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между этим зданием и задним очертанием автомобиля должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м, а на площадке должен быть устроен отбойный тротуар или брус;

§ поверхность погрузочно-разгрузочной площадки должна быть ровной, без выбоин, ухабов и уклонов. Покрытие площадки должно быть равноценно покрытию подъездных путей, захламленность площадки не допускается;

§ движение автомобилей на погрузочно-разгрузочных пунктах и подъездных путях к ним регулируется дорожными знаками и указателями. Как правило, движение должно быть поточным; если из-за производственных условий поточное движение организовать нельзя, то автомобили следует подавать под погрузку и разгрузку задним ходом с таким расчетом, чтобы выезд их с территории площадки происходил свободно, без маневрирования;

§ освещенность погрузочно-разгрузочных пунктов в темное время суток должна обеспечить нормальные условия выполнения работ, причем на самих местах погрузки и разгрузки освещение должно быть усиленным — 0,5 лк/м 2 ;

§ площадки для стоянки автомобилей (временные остановки) необходимо располагать в стороне от подъездных путей; покрытие площадок должно быть равноценным покрытию подъездных путей;

§ пешеходные дорожки для работников предприятия нужно устраивать с расчетом наименьшего количества перекрещений с путями. Ширина пешеходной дорожки должна быть не менее 0,9 м. Пешеходные дорожки необходимо обозначать специальными указателями.

Эстакады, с которых сбрасывают грузы автомобили-самосвалы, должны быть прочно ограждены с боков и оборудованы отбойными (колейными) брусьями.

Предприятия, выполняющие регулярную погрузку и выгрузку тарных штучных грузов (тюки, ящики, мешки, бочки, рулоны и др.), должны устраивать платформы, эстакады или рампы у складов и пакгаузов на уровне высоты пола кузова автомобилей.

Предприятия, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы в больших масштабах (погрузочно-разгрузочные площадки постоянного типа), должны механизировать погрузочно-разгрузочные работы и транспортирование грузов по всей территории путем применения подъемных кранов, транспортеров, бункеров, узкоколеек и т. д. независимо от рода груза.

Склады, расположенные в подвальных и полуподвальных помещениях и имеющие лестницы с количеством маршей более одного или высотой более 1,5 м, должны быть снабжены люками и трапами для спуска грузов непосредственно в складские помещения и подъемниками для поднятия грузов наружу. Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с количеством маршей более одного или высотой более 2 м, должны быть оборудованы подъемниками для спуска и поднятия грузов.

Погрузочно-разгрузочные пункты и их характеристика

Погрузочно-разгрузочные пункты подразделяют по ряду признаков. По виду выполняемых работ пункты разделяют на погрузочные, разгрузочные и погрузочно- разгрузочные, на которых производят погрузку и разгрузку подвижного состава. По характеру работы пункты подразделяют на постоянные и временные (склады строительных объектов). По видам перерабатываемых грузов пункты подразделяют на универсальные для широкой номенклатуры грузов и специализированные по видам грузов.

Основным элементом погрузочно-разгрузочного пункта является погрузочно- разгрузочный пост, на котором происходит погрузка или разгрузка подвижного состава. Несколько погрузочно-разгрузочных постов, расположенных в границах одной площадки, образуют фронт погрузочно- разгрузочных работ, размер которого зависит от количества постов, габаритных размеров подвижного состава и схемы его расстановки.

При перевозке тарно-штучных грузов наиболее распространены три схемы расстановки подвижного состава: боковая, торцовая и ступенчатая.

При перевозке навалочных грузов используют три схемы подачи автосамосвалов под погрузку экскаватором: сквозную (проходную); кольцевую (петлевую) и тупиковую.

При оборудовании погрузочно-разгрузочной техникой соответствующих пунктов грузоотправителя и грузополучателя задача организации погрузочно-разгрузочных работ сводится к координации работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных пунктов.

ДЛЯ выполнения операций по приему и отправлению грузов пункты имеют посты, которые включают подъездные пути, площади для маневрирования, складские помещения, оборудование для взвешивания грузов.

Посты группируются на одной или нескольких площадях. В пределах каждой площадки посты образуют фронт I погрузки (разгрузки). В пределах фронта погрузки (разгрузки) различают боковую, торцевую и ступенчатую расстановку автомобилей.

Рис. 1. Способы расстановки автомобилей при погрузке: а) боковой; б) торцевой; в) ступенчатый

Боковая расстановка автомобилей сокращает маневрирование увеличивает фронт проведения погрузочно-разгрузочных работ. Такая расстановка наиболее благоприятна для автомобилей (тягачей) работающих с прицепом (рис. 1, а).

Общая длина фронта погрузки определяется формулой

где La — длина автомобиля; X — число постов, а — расстояние между автомобилями, (а > 1м).

Торцевая расстановка автомобилей сокращает фронт работы (рис. 17,6). Однако при этой расстановке неудобна и малопроизводительна погрузка и разгрузка автомобилей, так как производится только через заднюю часть кузова.

где Ва — ширина автомобиля.

Ступенчатая расстановка автомобилей позволяет производить погрузку через борт и заднюю часть кузова, что облегчает и ускоряет работу (рис. 17, в).

Производительность погрузочно-разгрузочного пункта оценивается часовой пропускной способностью или в количествах тонн груза погруженного (разгруженного) в час.

Пропускная способность пункта зависит от пропускной способности каждого поста. Пропускная способность одного поста, выраженная в погруженных (разгруженных) автомобилях в час, определяется формулой

где Аn(p) — количество погруженных (разгруженных) автомобилей на посту за один час, авт/ч.; tn(p) — время погрузки, разгрузки одного автомобиля, ч.

Часовая пропускная способность пункта, имеющего п. постов, выраженная в количестве обслуженных автомобилей в час, определяется отношением

Пропускная способность поста и погрузо-разгрузочного пункта, выраженная в тоннах груза перерабатываемого в час, соответственно определяется по зависимости:

где Qn(p) — количество погруженных (разгруженных) тонн груза на посту за час.

Во избежании непроизводительного простоя автомобилей в погрузочных и разгрузочных пунктах должно быть обеспечено согласование их работы.

Условием бесперебойной (синхронной) работы пунктов погрузки и автомобилей является равенство ритма работы пункта и интервала движения автомобилей на маршрутах.

где R — ритм работы пункта (период времени между отправлением двух последовательно уходящих из пункта погруженных (разгруженных) автомобилей; 1а — интервал движения автомобилей (период времени между приходом двух автомобилей в пункт).

|

|

I = t об и

где tоб — время оборота автомобиля, Ам — количество автомобилей на маршруте.

Преобразуя равенство 1 получаем:

Равенство (2) позволяет определить потребное количество автомобилей работающих на маршруте и обеспечивающих ритмичную работу постов погрузки (разгрузки).

Равенство (3) позволяет определить необходимое количество постов пункта погрузки (разгрузки), которые обеспечат ритмичную работу заданному количеству автомобилей.

Время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой зависит от большого числа факторов, а также и время оборота автомобилей определяется рядом факторов, поэтому этот процесс целесообразно рассматривать как случайный и расчет соотношения количества постов погрузочно-разгрузочных пунктов и автомобилей на маршруте целесообразно проводить по формулам теории массового обслуживания.

Погрузочно-разгрузочные пункты

Погрузочно-разгрузочные пункты подразделяются по ряду признаков. По виду выполняемых работ различают: погрузочные (грузообразующие), разгрузочные (грузопоглащающие); разгрузочно-погрузочные (грузопоглащающие, грузообразующие, транзитные).По характеру работы пункты бывают:

По назначению пункты делятся на универсальные, предназначенные для широкого ассортимента грузов, и специализированные — для отдельного вида грузов или группы грузов.

Для выполнения операций по приему и отправлению грузов пункты имеют посты, которые включают подъездные пути, площади для маневрирования, складские помещения, оборудование для взвешивания грузов.

Посты группируются на одной или нескольких площадях. В пределах каждой площадки посты образуют фронт I погрузки (разгрузки). В пределах фронта погрузки (разгрузки) различают боковую, торцевую и ступенчатую расстановку автомобилей.

Боковая расстановка автомобилей сокращает маневрирование увеличивает фронт проведения погрузочно-разгрузочных работ. Такая расстановка наиболее благоприятна для автомобилей (тягачей) работающих с прицепом.

Торцевая расстановка автомобилей сокращает фронт работы. Однако при этой расстановке неудобна и малопроизводительна погрузка и разгрузка автомобилей, так как производится только через заднюю часть кузова.

Ступенчатая расстановка автомобилей позволяет производить погрузку через борт и заднюю часть кузова, что облегчает и ускоряет работу.

Производительность погрузочно-разгрузочного пункта оценивается часовой пропускной способностью или в количествах тонн груза погруженного (разгруженного) в час.

Пропускная способность пункта зависит от пропускной способности каждого поста. Пропускная способность одного поста, выраженная в погруженных (разгруженных) автомобилях в час, определяется формулой.В понятие пропускной способности ПРП входят следующие основные работы:прием и отправление груза подготовка, погрузка и разгрузка грузов и оформление документов-

Для проведения всех этих работ целесообразно, чтобы в состав погрузочно-разгрузочных пунктов входил следующий комплекс устройств и сооружений:

1) погрузочно-разгрузочные посты, на которых выполняется погрузка или разгрузка;

2) весовые устройства для взвешивания выдаваемых и принимаемых грузов;

3) подъездные пути и площадки для маневрирования;

4) складские помещения для хранения грузов;

5) служебные и бытовые помещения.

Могут быть погрузочно-разгрузочные пункты, в которых имеются только посты погрузки и разгрузки и площадки для маневрирования, а все остальные службы и помещения находятся отдельно или отсутствуют вообще.

Пропускной способностью погрузочного или разгрузочного пункта называется количество груза (в тоннах), которое может быть погружено или разгружено за 1 час работы пункта. Пропускная способность пункта Qn(p) зависит от числа постов Лп(р) погрузки или разгрузки и времени Тп(р) (в часах), необходимого для погрузки или разгрузки 1 т груза.

Пропускная способность пункта может выражаться также количеством автомобилей, погруженных или разгруженных в течение часа.

Организация дорожного движения

Основные составляющие конструктивной безопасности транспортного средства

Безопасность транспортных средств следует понимать как комплекс конструктивных и эксплуатационных свойств автомобилей, снижающих вероятность возникновения ДТП, тяжесть их последствий и отрицательное влияние на окружающую среду. Конструктивная безопасность ТС представляет собой сложное эксплуатационное свойство. Различают активную, пассивную, послеаварийную и экологическую конструктивную безопасность ТС.

. Основные факторы конструктивной безопасности автотранспортного средства Аварийность на автомобильном транспорте непосредственно связана с надежностью систем ТС, обеспечивающих безопасность движения. Надежность — свойство системы (элемента системы) безотказно выполнять свои функции в течение определенного срока без ухудшения основных эксплуатационных показателей транспортного средства. Надежность представляет собой совокупность свойств, которая может включать в себя безотказность, долговечность и ремонтопригодность. Безотказность — свойство систем ТС сохранять работоспобность в течение определенного интервала времени или определенного пробега. Безотказность узлов, агрегатов и систем ТС является определяющим фактором его активной безопасности. Особенно высокие требования предъявляются к надежности элементов технического средства, обеспечивающих его тяговую динамику, осуществляющих маневр, эффективное и своевременное торможение (т. е. к двигателю, трансмиссии, тормозной системе, рулевому управлению, подвеске и т.д.). Повышение безотказности систем технических средств достигается совершенствованием конструкции, применением новых технологий и материалов. Для современных автомобилей характерно большое разнообразие моделей, отличающихся между собой размерами, сложностью конструкций и системами безотказности ТС. Учитывая, что разнообразие моделей влияет на безопасность дорожного движения, рассмотрим классификацию и устройство основных конструктивных элементов ТС, влияющих на их активную безопасность

К основным факторам, влияющим на техническое состояние транспортных средств, которые находятся в эксплуатации, кроме естественных процессов старения и износа деталей относятся:

В связи с влиянием в процессе эксплуатации указанных объективных и субъективных факторов возникает необходимость установления ряда предельных показателей, при достижении которых транспортное средство следует считать неисправным по условиям безопасности движения.

Кроме того, необходимо установить ряд требований, согласно которым можно осуществлять выходной контроль транспортных средств после выполнения ремонтных и профилактических воздействий.

В целях решения указанных задач во многих странах действуют специальные стандарты, регламентирующие требования по условиям безопасности движения к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации.

Методы организации дорожного движения

Основные методы организации движения состоят в разделении потоков на однородные группы транспортных средств и рациональном распределении их по видам, месту и времени в целях уменьшения вероятности конфликтов между отдельными типами транспортных средств, а также транспортными средствами, движущимися с различными скоростями и в различных направлениях.

На эксплуатируемых дорогах основными техническим средствами организации движения являются разметка, направляющие устройства, дорожные знаки и указатели, светофоры. К мероприятиям по организации движения относятся также и улучшение дорожных условий, которое выполняется в процессе ремонта; улучшение планировки пересечений, устройство дополнительных полос на подъёмах, направляющих островков и т.д.

Разделение потоков по видам транспортных средств является эффективным путем уменьшения числа ДТП и транспортных задержек, а также создает возможность более рационального использования дорожной сети различными транспортными средствами и пешеходами. Разделение потоков по видам производят путём установки знаков запрещения движения велосипедистов, тракторов, тяжёлых грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и другой техники по дорогам общего пользования и светофоров на пересечениях в одном уровне; устройством для пешеходного движения подземных и надземных переходов, пешеходных дорожек и тротуаров или установкой светофоров, и т.д.

Для разделения потоков по уровням устраивают пересечения с автомобильными и железными дорогами в разных уровнях; надземные и подземные пешеходные переходы.

Разделение потоков по направлениям предусматривает упорядочение транспортных потоков и выделение для каждого направления движения специальных полос. Оно осуществляется путём устройства самостоятельных проезжих частей для движения в разных направлениях с разделительной полосой между ними или нанесением сплошных линий разметки; устройством разделительных островков на кривых малых радиусов; устройством канализированных пересечений в одном уровне.

Разделение транспортных потоков по скоростям имеет большое значение для повышения удобства и безопасности движения, приводя к уменьшению числа обгонов. В этих целях при эксплуатации дорог устраивают дополнительные полосы для медленно движущихся автомобилей на подъемах; уширяют проезжую часть и выделяют полосы разгона и торможения на пересечениях и примыканиях дорог, а также у автобусных остановок.

Однако в реальных условиях скорость движения одиночных автомобилей, а тем более транспортных потоков во многих случаях ниже допустимых и неравномерно изменяется на различных участках. Наибольшее влияние на снижение скорости в свободном потоке оказывают ровность и сцепные качества покрытий, сопротивление качению, ширина проезжей части, видимость поверхности дороги, продольные уклоны и радиусы в плане. При увеличении плотности транспортного потока скорость его движения снижается пропорционально интенсивности.

Наблюдения показывают, что в среднем скорость транспортного потока составляет 0,6-0,8 от расчётной или максимально обеспеченной.

Задачи регулирования скорости состоят в повышении безопасности движения, средней скорости транспортного потока и пропускной способности. Как правило, решение этих задач взаимосвязано. Однако приоритетность и значимость их зависит от конкретных условий. Наиболее важной и долговременной является задача повышения средней скорости транспортного потока. Она может быть решена путём повышения на всём протяжении максимальной обеспеченной безопасной скорости движения, сокращением размаха скоростей на каждом участке дороги и уменьшением влияния интенсивности и состава транспортного потока на скорость движения. Повышение и выравнивание скоростей движения по длине дороги может быть достигнуто улучшением ровности и сцепных качеств покрытия, устройством разметки, уширением проезжей части, укреплением обочин.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.