Что такое полифонический склад

Полифония

Полифония

Полифония, (в переводе с греческого — звук) — склад многоголосной музыки, для которой характерно наличие звучания, развития и взаимодействия несколъких голосов, равноправных с точки зрения композиционно-технической и музыкалъно-логической. Противоположными полифонии складами являются монодия и гомофония («гомофонно-гармонический склад»). Термином «полифония» также называют музыкалъную дисциплину, изучающую полифонические композиции (прежде «контрапункт»).

Подголосная полифония, при которой совместно с основной мелодией звучат её подголоски, то естъ несколъко отличающиеся варианты (это совпадает с понятием гетерофония). Характерна для русской народной песни.Имитационная полифония, при которой основная тема звучит сначала в одном голосе, а потом, возможно, с изменениями, появляется в других голосах (при этом основных тем может бытъ несколъко). Форма, в которой тема повторяется без изменений, называется каноном. Вершиной форм, в которых мелодия изменяется от голоса к голосу, является фуга.Контрастно-тематическая полифония (или полимелодизм), при которой одновременно звучат разные мелодии. Впервые появиласъ в XIX веке.

Первые сохранившиеся образцы европейской полифонической музыки — органумы IX века. В XIII — XIV веках полифония ярче всего проявиласъ в мотете. В XV—XVI веках полифония становится нормой для всей европейской музыки, как церковной (многоголосной), так и светской. Наивысшего расцвета полифоническая музыка достигла в творчестве Генделя и Баха в XVII—XVIII веках (в основном, в форме фуг). После Баха начинается расцвет гомофонного склада, и следующий подъём интереса к полифонии начинается толъко во второй половине XIX века. Имитационная полифония, ориентирующаяся на Баха и Генделя, часто исполъзоваласъ композиторами XX века (Хиндемит, Шостакович, Стравинский и др.).

Основы музыкальной теории

Полифония и гомофония

Гомофония — типичное устройство классической музыки, ему противопоставлена многоголосая полифония. В этой части сравним эти два понятия.

Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве с крупнейшими российскими экспертами.

Поговорим о разнице между полифонией и гомофонией и об основных полифонических формах.

🎧 Послушайте два примера и посмотрите на их визуализацию. В чем разница между ними?

→ Иоганн Штраус, вальс «На прекрасном голубом Дунае», 19 век

→ Иоганн Себастьян Бах, канон из «Музыкального приношения», 18 век

Мы видим два совершенно разных устройства музыкальной материи 👇

🍰 В первом случае — слоеный пирог, где на каждом уровне происходит своя работа: наверху — мелодия, наиболее содержательная, запоминающаяся, подвижная и гибкая. В середине пирога расположились голоса, которые не движутся по отдельности, а визуализированы в виде «стопок» из нескольких нот: это гармоническое заполнение, аккорды, помещенные под мелодией и аккомпанирующие ей. Если убрать мелодию, они будут звучать пустовато и неполноценно, как минусовая фонограмма в караоке. Наконец, низ пирога — это бас. Посмотрите на его партию: она максимально «неинтересная». Так же малоинтересно выглядит фундамент, на котором стоит красивое здание — но мы понимаем, что без него оно рухнет.

🎤 Такое устройство ткани называется гомофонией или гомофонно-гармоническим складом. Симфонии Моцарта, песни Брамса, хиты Коула Портера, Боба Дилана и Владимира Высоцкого — все это гомофония. Кажущаяся нам невероятно естественной система «мелодия + аккомпанемент и/или бас» пришла в музыку довольно поздно, с началом эпохи барокко в 17 веке.

🛣 Теперь вспомним второй пример. Мы видим совершенно другую систему: нет никакой мелодии, и никто никому не аккомпанирует. Три полноценных и равноправных голоса, как три автомобиля на трассе, движутся одновременно. Как и автомобили, они соблюдают целый ряд правил, чтобы такое движение было возможным без столкновений и аварий; тем не менее, каждый из голосов — полноценная «мелодия», сопряженная во времени с другими.

🎶 Такое устройство ткани называется полифонией (ударение на «о» и только туда!). Оно лет на пятьсот старше гомофонии; примитивные полифонические формы начали появляться в 11 веке. Полифония гораздо сложнее гомофонии по устройству, но на момент своего рождения она была естественным шагом для европейской музыки: привычное одноголосие как бы мультиплицировалось (похожим путем пошла в 15 веке русская церковно-певческая музыка).

🎼 Понадобилось несколько столетий, чтобы выработать представление о раздельных функциях: мелодии (горизонтали — помните движение верхнего голоса в примере с музыкой Штрауса?) и гармонии (вертикали — помните «стопки» нот, соединенных в аккорды, которые аккомпанировали в этом примере мелодии?).

📜 С приходом и воцарением гомофонного склада полифония, однако, не исчезла. Она начала восприниматься как жест в сторону старинной музыки или интеллектуальный фокус, но продолжала полноценно существовать. У Моцарта и Бетховена, Сен-Санса и Верди мы можем найти полифонические эпизоды или целые сочинения, всегда неслучайные и приковывающие внимание из-за солидного возраста и сложности этой техники; ни один композитор не может считаться профессионалом, не владея искусством контрапункта — т.е. создания полифонической ткани.

♾ Стоит отметить еще, что полифония и гомофония — лишь две разновидности того, что принято в музыке называть фактурой (т.е. устройства звуковой материи). На самом деле их гораздо больше — а уж 20 век с его фоническими находками и электронным звуком по части изобретения фактур превзошел все остальные. Но полифония и гомофония — два полюса, между которыми так или иначе располагаются эти звуковые миры: от русского фольклорного пения (особый вид полифонии) до рэпа (особый вид гомофонии).

Коротко поговорим о полифонических формах: они очень старые, очень влиятельные и невероятно интересные.

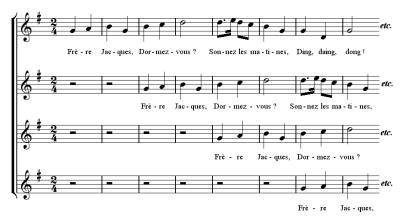

👥 Самая простая полифоническая форма — канон. Представьте нескольких людей, которые поют одну и ту же песенку, но вступают не одновременно, как при пении хором, а каскадом: один, затем спустя такт — второй, спустя такт — третий и т.д. Получается, что песенка образует многоголосие сама с собой; это и есть канон. Примерно так:

→ Французская народная песенка 18 века «Братец Яков» (иногда приписывается Жану-Филиппу Рамо)

👌 Элементарно? О, нет. Первый вступающий голос называется пропостой (ит. «предложение»), а имитирующие его голоса, которые вступают потом, — риспостами (ит. «ответ»). Риспоста может просто повторять за пропостой на определенном временном расстоянии, как в «Братце Якове». А может делать интересные вещи: проводить свою мелодию от другой ноты, петь ее вдвое медленнее или быстрее, а то и вовсе задом наперед.

♟ Каноны очень любили в эпоху Ренессанса, где эта ученая полифония превратилась в род интеллектуальной игры. Их снабжали заголовками-подсказками, которые служили чем-то вроде зашифрованной инструкции касательно правил исполнения канона.

🎯 Вот, например, работа полумифологического французского мастера 14 века, известного как Бод Кордье (фр. «арфист»). Канон записан на двух окружностях и снабжен свернутым в улитку стихотворением. Его первая строчка — «весь как по циркулю я сочинен» — продублирована в нотах там, где должна вступать риспоста. Ниже можно посмотреть, как это выглядит. Пропоста и риспоста тут идут «по большой окружности», а нижний голос — тенор — по малой.

→ Бод Кордье, канон «Tout par compas» (14 в.)

🐚 Эпоха барокко каноны тоже любила. В этом баховском каноне из великого сборника «Искусство фуги» риспоста повторяет за пропостой на расстоянии дуодецимы (так называется интервал между двумя нотами). Не пропустите момент, где они меняются местами!

→ Иоганн Себастьян Бах, «Искусство фуги», №13

✨ А тут риспоста тоже идеально повторяет текст пропосты — но только отраженный в горизонтальном зеркале и замедленный вдвое. Внимательно следите за чудесами голосоведения:

Что такое полифонический склад

Что такое полифония: определение, история, виды, жанры, композиторы

История становления и развития полифонии

Первые полифонические произведения были написаны еще в IX веке. Тогда это были лишь первичные формы многоголосия – органумы. Движение голосов синхронно и строится на консонансах. Используется в церковной музыке, в основе органума григорианский напев.

Параллельно с церковной музыкой полифония проникает в светскую музыку труверов (трубадуров). С XIII по XIV век преобладает вокальная музыка, инструменты лишь служат дополнением к пению. Увеличивается количество голосов, усиливается контраст между ними.

В дальнейшем музыковедами выделялись два основных вида полифонии:

Строгий стиль тесно связан с вокальной музыкой, позднее с инструментальной. Расцвет и зрелость техники приходится на XV-XVIвек. Имеет большое количество правил, связанных с написанием мелодий, употреблением диссонансов и их разрешением.

Свободный стиль преобладает в инструментальной музыке XVIII века и тесно связан с эпохой барокко. Усовершенствованием инструментов, а также появлением темперированного строя существенно расширяют сферу музыкальных образов. Свободный стиль связан с освобождением от ограничений, имеющихся в вокальной музыке. Происходит обогащение приемов развития.

Рассмотрим более детально особенности каждого из стилей.

Строгий стиль: характерные черты, термины и понятия

Понятие «строгий стиль» имеет художественно-историческое значение и тесно связано с хоровой и музыкой acapella. Исходя из возможностей человеческого голоса были сформированы чёткие правила написания мелодий строгого стиля:

Также мелодия не строилась по аккордовым звукам, так как во времена формирования строгого стиля не существовало понятий о гармонии, об образовании аккордов. Это объясняется тем, что не было темперированного строя и тональности.

Но недостаточно было сочинить мелодию для получения полифонии. Необходимо было еще соединить ее с другими голосами. С целью соединения использовались различные техники, основными из которых являются:

Со временем инструменты становились совершеннее, что поспособствовало к их самостоятельности и независимости от голоса человека. Появлялись особые музыкальные интонации-символы, создающие язык инструментальной музыки. Это стало основной причиной перехода к свободному стилю.

Свободный стиль: характерные черты, термины и понятия

Свободный стиль является художественно-историческим понятием. Выделяется в музыке с начала XVIIIвека, активно применяется композиторами и в наше время. Появление свободного стиля обосновывается увеличением технических возможностей инструментов, а также формированием темперированного строя.

Для большинства полифонических произведений, в том числе фуг, написанных в свободном стиле характерно наличие следующих музыкальных элементов:

Развитие музыкального материала может достигаться при помощи следующих приемов:

Основные полифонические жанры

Условно можно разделить полифонические жанры, относящиеся к строгому и свободному стилям.

К строгому стилю относят прежде всего вокальную музыку:

К свободному стилю относят как инструментальные, так и вокальные жанры:

Знаменитые композиторы в эпоху расцвета полифонии

Средневековая полифония

Эпоха ArsNova

Композиторы эпохи Барокко

Со второй половины XVIII века до нашего времени композиторы продолжают использовать полифонические техники и приемы, комбинируя их с гомофонно-гармоническим складом музыкальной ткани. Изначальная гармония, красота и совершенство полифонии стали для многих авторов символом упорядоченности, высокой духовности и нравственности. Так, применение полифонических жанров в крупных музыкальных формах имеет отсылку к миру идеальному и гармоничному.

Понравилась страница? Поделитесь с друзьями:

Методическая разработка «Музыкальный склад и фактура»

«Управление общеобразовательной организацией:

новые тенденции и современные технологии»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

преподаватель высшей категории

ГБПОУ Республики Крым «Симферопольское

музыкальное училище имени П.И. Чайковского»

Музыкальный склад и фактура

1.Определение.

Музыкальная фактура (лат. Facture – обработка, создание, творение) – совокупность приёмов изложения музыкального материала. Характер фактуры определяется тем или иным сочетанием голосов и спецификой их развертывания. Важнейшими компонентами фактуры являются тембр, регистровое положение и голосоведение. Та или иная фактура – неотъемлемое свойство любого музыкального произведения.

Музыкальный склад – это форма изложения музыкального материала, в основе которой лежит тот или иной принцип.

2.Виды складов

Различают 4 основных вида музыкального склада : монодия, полифонический, аккордовый и гомофония.

Монодия – это одноголосный склад, в котором мелодическое движение не предполагает какой–либо формы сопровождения. Одноголосный склад возник в фольклорной музыке, характерен для сольных жанров народных песен: думы, былины

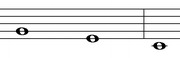

Использование монодии в профессиональной музыке чаще всего носит эпизодический характер. Так, в большинстве фуг И. С. Баха первое проведение темы звучит одноголосно ( Тема фуги Fis dur из I том ХТК И.С. Баха).

Начальное одноголосное проведение темы можно встретить в произведениях разных жанров и эпох. Например, начало мазурки №26 Ф. Шопена.

В мазурке № 43 монодия представлен связкой–переходом от середины к репризе.

В крупных гомофонных формах, преимущественно симфониях, тема иногда проводится в октавном удвоении, что придаёт ей рельефность и значимость (А. Бородин. Симфония №2, ч I ).

Примеры включения одноголосия в многоголосную музыку не всегда являются образцами монодии. Монодия не подразумевает опоры на гармонии и развития по классическим канонам. Это, например, относится к одноголосному фрагменту:

И. С. Бах. Органная Фуга а moll (тема).

Назвать данную тему монодией нельзя, т.к. в ее построении присутствует скрытое двухголосие.

Полифонический склад подразумевает сочетание нескольких равноправных голосов. Полифоническое многоголосие в зависимости от функциональных взаимоотношений голосов делится на имитационную, контрастную и подголосочную:

а) имитационная полифония – голоса равноправны и совпадают по тематическому содержанию, но различаются по времени вступления. Главными имитационными жанрами считаются инвенция и фуга, но имитационная полифония встречается и в других произведениях, например, в прелюдии cis moll из 1т. ХТК И. С. Баха.

б) в контрастной полифонии голоса равноправны, но различаются по интонационному содержанию.

И. С. Бах. Двухголосная инвенция B dur .

Менуэт d moll из «Нотной тетради» А. М. Бах.

в) в подголосочной полифонии главный голос сопровождается одним или несколькими дополнительными подчиненными голосами–подголосками. Подголосочная полифония характерна для народного творчества, в частности – славянского фольклора. Народная песня «Ой, не вечор ли».

Аккордовый склад основан на ритмической однородности движения всех голосов и координируется по вертикали. Такой слад характерен для хорального письма, а в инструментальной музыке иногда применяется как подражание хоральному пению. Во вступлении из увертюры–фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» архаика хоральности подчеркнута натуральным минором, плагальными оборотами, квинтовыми и октавными параллелизмами.

Гомофонный склад представляет собой взаимодействие ведущего голоса и сопровождения к нему. Этот склад получил распространение с начала 17 с развитием оперы.

Если сопровождение выражается в ясной гармонической фактуре, то такой склад называется гомофонно–гармоническим. Он отличается разнообразием, т.к. и солирующий голос, и сопровождение могут быть изложены в разнообразных комбинациях.

Пример: П. Чайковский. Ноктюрн cis moll .

3. Виды фактурного преобразования. Фигурация.

Существует множество способов фактурного преобразования гармонии, но среди них выделяются следующие основные виды: колористическое наслоение, гармоническая фигурация, ритмическая фигурация и мелодическая фигурация.

Колористическое наслоение – выразительный приём уплотнения голосов, не изменяющих функциональной сущности аккордов. Как правило, композиторы используют данный приём с определённой выразительной целью ( А. Лядов. «Про старину»).

Гармоническая фигурация – это орнаментированное изложение аккорда в виде поочередного движения входящих в него тонов. гармоническая фигурация может служить аккомпанементом в гомофонно–гармоническом складе или использоваться как самостоятельное выразительное средство

(Ф. Лист. Этюды по Паганини, №4).

Ритмическая фигурация – это повторение одного тона или комплекса тонов в определённой ритмической организации.

Э. Григ. Сюита «Из времён Хольдберга», №4, Ария.

В этом примере аккордовое сопровождение представлено равномерным ритмическим дроблением.

Перечисленные виды встречались, преимущественно, в голосах сопровождения и были подкреплены гармонией. Движение голоса, опирающегося на звуки, не входящие в состав аккорда, называется мелодической фигурацией. Свое название она получила в связи с мелодизацией голосов и применением термина чаще всего по отношению к солирующему голосу – мелодии.

Виды мелодической фигурации классифицируют по отношению к сильному и слабому времени.

З адержание – единственный неаккордовый звук, который звучит на более сильной доле, чем его разрешение. Различают приготовленное и неприготовленное задержания.

Приготовленное задержание – это оставшийся от предыдущего аккорда звук, нарушающий терцовую структуру последующего аккорда. Приготовленные задержания разрешаются всегда плавно, поступенным нисходящим ходом ( М. Глинка. Романс «Не искушай…»).

Применение задержаний в нескольких голосах называется сложным. В заключительном кадансе начального построения II части сонаты №18 В. Моцарта использовано тройное задержание.

На слабом времени возникают несколько видов мелодической фигурации.

Проходящий – это неаккордовый звук, помещенный на слабой или относительно сильной доле между двумя соседними, разными по высоте, аккордовыми звуками. Различают восходящие, нисходящие, диатонические и хроматические проходящие звуки ( Н. Метнер. «Сказка эльфов»).

Проходящие звуки могут появиться не только в одном, но одновременно в двух, трех, четырех голосах – двойные, тройные, четверные, проходящие созвучия ( В. Моцарт. Фантазия до минор, 4 эпизод). В этом фрагменте использованы двойные проходящие – сначала параллельные терции, затем – параллельные сексты.

Вспомогательный – это неаккордовый звук, помещенный на слабом метрическом времени между повторением аккордового звука.

Верхние вспомогательные звуки чаще всего диатонические. Нижние в основном хроматические ( В. Моцарт. Соната №19, ч. I , связующая партия).

Диатонические нижние вспомогательные встречаются в музыке доклассического периода. ( И.С. Бах. Прелюдия E dur , I т., ХТК).

Вспомогательный, взятый скачком, лишен плавной подготовки, зато разрешается ходом в аккордовый ( Л. Бетховен. Соната №10, ч. I ).

Брошенный вспомогательный звук – камбиата, наоборот, приготовлен плавным движением, но затем уводится скачком. Камбиата в переводе означает брошенная, покинутая ( Л. Бетховен. Соната №8. ч. III ).

Объединенные вокруг одного аккордового звука, камбиата и скачковый вспомогательный образуют фигуру опевания ( Ф. Шопен. Мазурка №47).

В этом примере представлено двойное опевание – терциями и секстами.

Предъём – это неаккордовый звук, чуждый данному аккорду и входящий в состав последующего. Предъем чаще звучит в одном голосе, хотя встречаются двойные, тройные, предъемы во всех голосах ( Р. Шуман. «Листок из альбома »). В этом примере в середине построения предъём звучит в двух средних голосах, в кадансах – предъём в верхнем голосе.

Предъем применяется и к неаккордовому звуку. Во вступлении к романсу П. Чайковского «Страшная минута» применен предъём к задержанию .

Наиболее распространенными в музыке являются смешанные виды фактурного преобразования, в которых комбинируются разные приемы ( Ф. Шопен. Этюд op . 25, №2). В этом примере – синтез разных приемов мелодической фигурации (проходящие, вспомогательные и скачковые вспомогательные) в сочетании с гармонической фигурацией в сопровождении.

Роль неаккордовых звуков весьма важна, они мелодизируют многоголосную музыкальную ткань, они варьируют и бесконечно разнообразят звучание аккордов.

Таким образом, значение фактурного преобразования гармонии весьма велико. Именно благодаря взаимодействию типа изложения музыкального материала, гармонических средств и фигурации создаются яркие музыкальные образы, достигается особая выразительность и неповторимость произведения.

1. Абызова Е. «Гармония» М.: Музыка, 2001.

2. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. М.: Музыка,1986.

3. Григорьв С. Теоретический курс гармонии. М.: Музыка, 1981.

4. Способин И. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 1968.

5. Тюлин Ю. Краткий теоретический курс гармонии. М.: Музыка,1987.

Теория музыки: музыкальное изложение, полифония, строгий стиль

Продолжая наши уроки по теории музыки, мы постепенно переходим к более сложному материалу. И сегодня мы с вами узнаем, что такое полифония, музыкальная ткань, и каким бывает музыкальное изложение.

Музыкальное изложение

Музыкальной тканью называют совокупность всех звуков музыкального произведения.

Характер этой музыкальной ткани называют фактурой, а так же музыкальным изложением или складом письма.

Музыкальное изложение может быть одноголосным и многоголосным.

Одноголосное музыкальное изложение разделяется на:

Многоголосное музыкальное изложение тоже имеет несколько видов:

1. Гомофония

Гомофония – состоит из главного мелодического голоса и других мелодически нейтральных голосов. Зачастую главный голос – верхний, но встречаются и другие варианты.

Гомофония может основываться на:

2. Гетерофония.

Еще может называться подголосочной или ветвистой полифонией. Чаще всего эту форму можно услышать в славянских народных песнях.

3. Полифония.

О полифонии мы поговорим далее и более подробно.

Полифония

Думаем, вам знакомо само слово “полифония”, и, возможно, вы имеете представление о том, что бы оно могло значить. Мы все помним всеобщий восторг, когда появились телефоны с полифонией, и мы наконец-то сменили плоские моно-мелодии на что-то более похожее на музыку.

Полифония – это многоголосие, основанное на одновременном звучании двух или более мелодических линий или голосов. Полифония является гармоническим слиянием нескольких самостоятельных мелодий воедино. В то время, как звучание нескольких голосов в речи станет хаосом, в музыке такое звучание создаст нечто прекрасное и ласкающее слух.

Полифония может быть:

1. Подголосочной. Образуется, когда одновременно звучит и основная мелодия, и ее вариации-подголоски. Обычно такой вид полифонии встречается в народной музыке.

2. Имитационной. Такая полифония разрабатывает одну и ту же тему, которая имитационно переходит из голоса в голос. На таком принципе основаны:

3. Контрастнотематической. В такой полифонии голоса производят самостоятельные темы, которые могут даже относиться к разным жанрам.

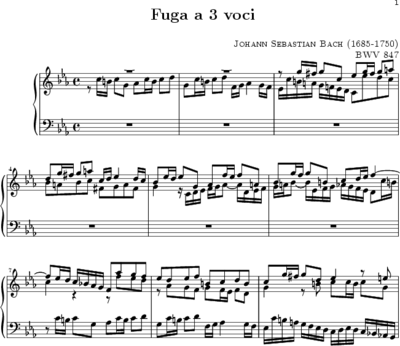

Упомянув выше о фуге и каноне, хотелось бы показать вам их более наглядно.

Канон Frère Jacques

Фуга до-минор, И.С. Бах

Мелодика строгого стиля

Стоит остановиться на строгом стиле. Строгое письмо – это стиль полифонической музыки эпохи Ренессанса (XIV-XVI ст.), который разрабатывался нидерландской, римской, венецианской, испанской и многими другими композиторскими школами. В большинстве случаев этот стиль был предназначен для хорового церковного пения а капелла (то есть пение без музыки), реже строгое письмо встречалось в светской музыке. Именно к строгому стилю относится имитационный вид полифонии.

Для характеристики звуковых явлений в теории музыки используются пространственные координаты:

Чтобы вам было проще понять разницу между свободным и строгим стилем, давайте разберем из различия:

Строгий стиль отличается:

Свободный стиль отличается:

Строение музыки в строгом стиле подчиняется определенным (и, конечно же, строгим) правилам.

1. Мелодию нужно начинать:

2. Заканчиваться мелодия должна на I ступени сильной доли.

3. Двигаясь, мелодия должна представлять собой интонационно-ритмическое развитие, которое происходит постепенно и может быть в виде:

4. Стоит часто задерживать мелодию на сильной доле и употреблять синкопы (смещение акцента с сильной доли на слабую).

5. Скачки нужно сочетать с плавным движением.

Как видите, правил достаточно много, а это только основные.

Строгий стиль имеет образ сосредоточения и созерцания. Музыка в данном стиле имеет уравновешенное звучание и совершенно лишена экспрессии, контрастов и любых других эмоций.

Вы можете услышать строгий стиль в хорале Баха “Aus tiefer Not”:

А так же влияние строгого стиля можно услышать в поздних произведениях Моцарта:

В XVII веке строгий стиль сменился свободным стилем, о котором мы упомянули выше. Но в XIX веке некоторые композиторы все еще использовали технику строгого стиля, чтобы придать старинный колорит и мистический оттенок своим произведениям. И, несмотря на то, что строгий стиль в современной музыке не услышать, он стал основателем существующих на сегодняшний день правил композиции, приемов и техник в музыке.