Что такое поливное земледелие

Орошаемое земледелие

Ирригацио́нное земледе́лие (поливное земледелие) — земледелие в зоне с недостаточным количеством сезонных осадков, основанное на искусственном орошении с помощью ирригационных систем. Ирригационное орошение занимает ведущее место среди мелиораций обрабатываемых земель.

Содержание

История

Возникло в примитивных «однократных» формах возможно, уже на рубеже мезолита и неолита в зоне высокоорганизованного собирательства дикорастущих зерновых в наиболее древних очагах возникновения земледелия (горные засушливые долины Юго-Западной Азии, Мезоамерика и др.). Начальные этапы растениеводства были связаны как с неполивным, так и с поливным земледелием сначала на естественных разливах горных ручьёв («болотное», лиманное земледелие), а затем на искусственно орошаемых участках крупных речных долин с помощью плотин и каналов. В древнейших примитивных «однократных» системах ирригационное земледелие осуществлялось при помощи обваловки паводковых разливов, а в более сложных системах, известных в Месопотамии уже с 6 тысячелетия до н. э., оно достигалось с помощью искусственных гидротехнических сооружений. Традиционная ирригационная техника разных историко-культурных областей и крупных природных зон (например, гор, предгорий, равнин) различна. В зонах предгорий и гор вывод воды осуществлялся с помощью струенаправляющих дамб (горно-ручейковый и горно-долинный типы орошения). На равнинах ирригационное земледелие базируется на регулировании паводковых разливов и крупных оросительных систем. Ирригационное земледелие играло важную роль в становлении древнейших цивилизаций. Развитие интенсивного ирригационного земледелия на значительных площадях в долинах крупных рек (Тигр и Евфрат, Нил, несколько позднее Инд, ещё позднее Хуанхэ, Амударья, Мургаб [1] и др.) стало возможным только при условии регулирования и стабилизации боковых речных дельтовых протоков, а позднее и главного русла реки в процессе совершенствования гидротехнических сооружений. Прогресс ирригиационной техники и совершенствование ирригационного земледелия неразрывно связаны с основными этапами социально-экономической истории народов аридной зоны.

Ирригационное земледелие сегодня

Ирригационное земледелие широко распространено во многих странах аридной зоны (Северная Африка, Сахара, юг Европы (Испания), Передняя и Южная Азия, Южная Америка (Перу) и др.). Оно во многом зависит от водных источников в разных природных зонах — на равнинах, в предгорьях и горах. Зональные различия отражаются в организации водозабора, на размерах каналов, в членении и конфигурации распределительной и оросительной сети, водорегулирующих устройствах и т. п. На равнинах преобладают крупные паводковые ирригационные системы. Обитатели земледельческих оазисов (в Средней Азии, например, таджики, узбеки, каракалпаки и др.) создали высокоразвитые формы ирригационного земледелия на основе разнообразных систем и способов орошения. В зоне предгорий Средней Азии развитое ирригационное земледелие нередко сочетается с богарными посевами яровых культур на зимне-весенних осадках (таджики, узбеки, афганцы) В горах распространены (у таджиков, афганцев и др.) террасные формы ирригационного земледелия, разнообразные методы полеводства на крутых горных склонах с очень сложной системой полива полей. Примитивные формы ирригационного земледелия сохраняются в аридной зоне у некоторых кочевников-скотоводов в Передней Азии и Африке. Это ирригационное земледелие на родниках и временных дождевых водах, сезонных водных сухих русел.

Орошаемое земледелие

Полезное

Смотреть что такое «Орошаемое земледелие» в других словарях:

Орошаемое земледелие — земледелие, ведущееся с применением искусственного орошения. Орошаемое земледелие особенно эффективно в районах с засушливым климатом. См. также: Земледелие Орошение земель Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь

орошаемое земледелие — Земледелие с применением различных видов орошения. [ГОСТ 16265 89] Тематики земледелие … Справочник технического переводчика

орошаемое земледелие — Вид земледелия, включающий дополнительную подачу воды с целью обеспечения питательными элементами и влагой сельскохозяйственных культур … Словарь по географии

ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ — выращивание с. х. культур в условиях орошения. В СССР О. з. развивается в пустынных, полупустынных, засушливых и недостаточно обеспеченных влагой в отд. периоды года р нах. Для засушливой зоны О. з. одно из осн. средств интенсификации с. х. произ … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

орошаемое земледелие — орошаемое земледелие, выращивание сельскохозяйственных культур в условиях орошения. В СССР О. з. развивается в пустынных, полупустынных, засушливых и недостаточно обеспеченных влагой в отдельные периоды года районах. Для засушливой зоны… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

орошаемое земледелие — Земледелие на искусственно поливаемых землях … Словарь многих выражений

Орошаемое земледелие — Ирригационное земледелие (поливное земледелие) земледелие в зоне с недостаточным количеством сезонных осадков, основанное на искусственном орошении с помощью ирригационных систем. Ирригационное орошение занимает ведущее место среди… … Википедия

Земледелие — I Земледелие 1) одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, возделывание продовольственных, технических, кормовых и др. растений. 2) Раздел агрономии, изучающий общие приёмы возделывания с. х. растений, разрабатывающий способы… … Большая советская энциклопедия

Земледелие — I Земледелие 1) одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, возделывание продовольственных, технических, кормовых и др. растений. 2) Раздел агрономии, изучающий общие приёмы возделывания с. х. растений, разрабатывающий способы… … Большая советская энциклопедия

Земледелие — Культивирование после дождя Земледелие это наука и отрасль сельскохозяйственного производства, основанная на использовании земли с целью выращивания … Википедия

Ирригационное земледелие

Ирригационное земледелие

Ирригацио́нное земледе́лие (поливное земледелие, орошаемое земледелие) — земледелие в зоне с недостаточным количеством сезонных осадков, основанное на искусственом орошении с помощью ирригационных систем. Ирригационное орошение занимает ведущее место среди мелиораций обрабатываемых земель.

Содержание

История

Возникло в примитивных «однократных» формах возможно, уже на рубеже мезолита и неолита в зоне высокоорганизованного собирательства дикорастущих зерновых в наиболее древних очагах возникновения земледелия (горные засушливые долины Юго-Западной Азии, Мезоамерика и др.). Начальные этапы растениеводства были связаны как с неорошаемым, так и с орошаемым земледелием сначала на естественных разливах горных ручьёв («болотное», лиманное земледелие), а затем на искусственно орошаемых участках крупных речных долин с помощью плотин и каналов. В древнейших примитивных «однократных» системах ирригационное земледелие осуществлялось при помощи обваловки паводковых разливов, а в более сложных системах, известных в Месопотамии уже с 6 тысячелетия до н. э., оно достигалось с помощью искусственных гидротехнических сооружений. Традиционная ирригационная техника разных историко-культурных областей и крупных природных зон (например, гор, предгорий, равнин) различна. В зонах предгорий и гор вывод воды осуществлялся с помощью струенаправляющих дамб (горно-ручейковый и горно-долинный типы орошения). На равнинах ирригационное земледелие базируется на регулировании паводковых разливов и крупных оросительных систем. Ирригационное земледелие играло важную роль в становлении древнейших цивилизаций. Развитие интенсивного ирригационного земледелия на значительных площадях в долинах крупных рек (Тигр и Евфрат, Нил, несколько позднее Инд, ещё позднее Хуанхэ, Амударья) стало возможным только при условии регулирования и стабилизации боковых речных дельтовых протоков, а позднее и главного русла реки в процессе совершенствования гидротехнических сооружений. Прогресс ирригиационной техники и совершенствование ирригационного земледелия неразрывно связаны с основными этапами социально-экономической истории народов аридной зоны.

Ирригационное земледелие сегодня

Ирригационное земледелие широко распространено во многих странах аридной зоны (Северная Африка, Сахара, юг Европы (Испания), Передняя и Южная Азия, Южная Америка (Перу) и др.). Оно во многом зависит от водных источников в разных природных зонах — на равнинах, в предгорьях и горах. Зональные различия отражаются в организации водозабора, на размерах каналов, в членении и конфигурации распределительной и оросительной сети, водорегулирующих устройствах и т. п. На равнинах преобладают крупные паводковые ирригационные системы. Обитатели земледельческих оазисов (в Средней Азии, например, таджики, узбеки, каракалпаки и др.) создали высокоразвитые формы ирригационного земледелия на основе разнообразных систем и способов орошения. В зоне предгорий Средней Азии развитое ирригационное земледелие нередко сочетается с богарными посевами яровых культур на зимне-весенних осадках (таджики, узбеки, афганцы) В горах распространены (у таджиков, афганцев и др.) террасные формы ирригационного земледелия, разнообразные методы полеводства на крутых горных склонах с очень сложной системой полива полей. Примитивные формы ирригационного земледелия сохраняются в аридной зоне у некоторых кочевников-скотоводов в Передней Азии и Африке. Это ирригационное земледелие на родниках и временных дождевых водах, сезонных водных сухих русел.

См. также

Литература

Б. В. Андрианов. Ирригационное земледелие // Народы мира. Историко-этнографический справочник / Глав. ред. Ю. В. Бромлей. М.: Советская Энциклопедия, 1988. С. 580

Особенности ирригационного земледелия

Содержание статьи

Поливное земледелие исторически является альтернативой традиционного растениеводства, которое напрямую зависит от почвенно-климатических условий региона и метеорологических факторов. Ирригация (или орошение) – это основной вид мелиоративных мероприятий, заключающийся в создании и поддержании такого водного режима почвы, которое необходимо растениям для роста и вызревания.

Благодаря искусственному орошению возможно возделывать сельскохозяйственные культуры, которые в естественных условиях испытывают недостаток влаги, организовывать посевы на засушливых территориях таким образом, чтобы получать гарантированно высокие и устойчивые урожаи.

Урожайность выращиваемых в ирригационном земледелии сельскохозяйственных культур (таких, как пшеница, рис, сахарная свекла и др.) в 2-5 раз превосходит результаты традиционного растениеводства. В сочетании с орошением применяются технологии повторных и уплотнённых посевов. Это позволяет продуктивно использовать землю, собирая с полей до 3-х урожаев в год. Специалисты утверждают, что ведение ирригационного земледелия повышает рентабельности сельскохозяйственного бизнеса с 12% до 20%.

Орошаемое земледелие в нашей стране

Истоки водохозяйственной деятельности в России связывают с временем царствования Петра I. А первым отечественным госучреждением, в ведении которого были вопросы обводнения земель, равно как и проблемы осушения болот, был созданный в конце 19 века отдел земельных улучшений Министерства земледелия. В результате проводимых работ по регулированию водозабора из рек и строительству скважин, в России орошалось 3,8 млн га земель.

Мелиоративная деятельность, приостановившаяся в связи с революционными событиями 1917 года, была возобновлена советским государством в годы первых пятилеток. К 1941 году площадь орошаемых земель составила 11,8 млн га. В послевоенные годы разрушенные гидротехнические сооружения интенсивно восстанавливались. Огромным достижением советского периода было строительство уникальных гидромелиоративных систем. Это Волго-Донской и Кубань-Егорлыкский каналы, гидротехнические сооружения Барыбинской степи в Западной Сибири, Саратовский оросительный канал. Главными поставщиками влаги на поля стали такие водные артерии, как Большой Ставропольский и Северо-Крымский каналы.

Пик достижений в отечественной ирригации приходится на 1985 год, когда в стране орошалось около 20 млн.га. К началу 90-х годов площадь мелиоративных земель составляла почти 10% от общей площади пашни. Но распад СССР и проводимая в те годы земельная реформа оказали негативное воздействие на формирование мелиоративного комплекса. Работы по созданию гидротехнических сооружений были практически остановлены. Снижение до 4, 5 млн га площадей, занятых под ирригационное земледелие, было критическим.

Актуальность ирригации очевидна, поскольку дефицит осадков в России наблюдается на 80% всей пашни. Основные площади орошаемых земель сосредоточены в засушливых районах страны: Нижнее и Среднее Поволжье, Заволжье, Северный Кавказ и Краснодарский край, Крымский полуостров, Западная и Южная Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток.

По данным статистики, сегодня в России на мелиорированные земли приходится 8% от общей площади пахотных земель. А дают они около 15% валового производства продукции. С использованием ирригационной системы земледелия производится около 70% овощей, 100% риса, более 20% кормовых культур. В условиях орошения выращивают в основном зерновые (пшеница, кукуруза, просо, рис и др.), зернобобовые, технические (подсолнечник, хлопчатник, и др.), овощи, плодовые, а также различные виды грубых и сочных кормов.

Способы ирригации земель

Гидротехнические системы в поливном земледелии можно классифицировать по типу открытости и по способу полива. В открытых системах подача воды осуществляется с помощью каналов, траншей и лотков. Системы, в которых используют трубопроводы, называются закрытыми.

В зависимости от способа подачи воды для орошения (по земле, под землей или по воздуху) все ирригационные системы подразделяются на группы.

Таким образом, вид используемых ирригационных приспособлений и сооружений зависит от типа выращиваемых культур. Виноградники, кукурузные поля не могут обойтись без дождевания. Для пастбищ и трав приемлемы естественные способы ирригации. Зерновым и кормовым культурам достаточен редкий полив. Наиболее эффективными для садов и огородов признаны способы орошения с оптимизированным расходом воды.

Применение той или иной формы ирригационного земледелия зависит от того, в какой природной зоне оно осуществляется. Ведь и характеристики водных источников, и организация водозабора, и размеры каналов на равнинах, в предгорьях или горной местности существенно отличаются.Поэтому для каждой зоны выбирают определенную конфигурацию оросительной сети, наиболее подходящие водорегулирующие устройства и т.п.

Земледелие– наиболее значимый потребитель запасов пресной воды. Мировое сельское хозяйство ежегодно расходует более 2,8 тыс. куб км воды. Практически весь объем идет на ирригацию земель площадью 290 млн га. Это в 7 раз больше, чем водопотребление всей мировой промышленности. Источниками влаги, необходимой для возделывания сельскохозяйственных культур, являются поверхностные или подземные воды. Для полива в засушливый сезон используют воду рек, озер и ручьев, накопленную в резервуарах или искусственных озерах. Для забора грунтовых вод сооружают колодцы. В приморских районах воду для полей получают путем опреснения.Однако, дефицит воды во многих странах служит фактором, сдерживающим развитие ирригационного земледелия.

Примерное количество воды, затрачиваемое только на выращивание (не включая переработку или приготовление) пищевых культур, которое потребляет ежедневно одни человеком составляет около 17 литров.

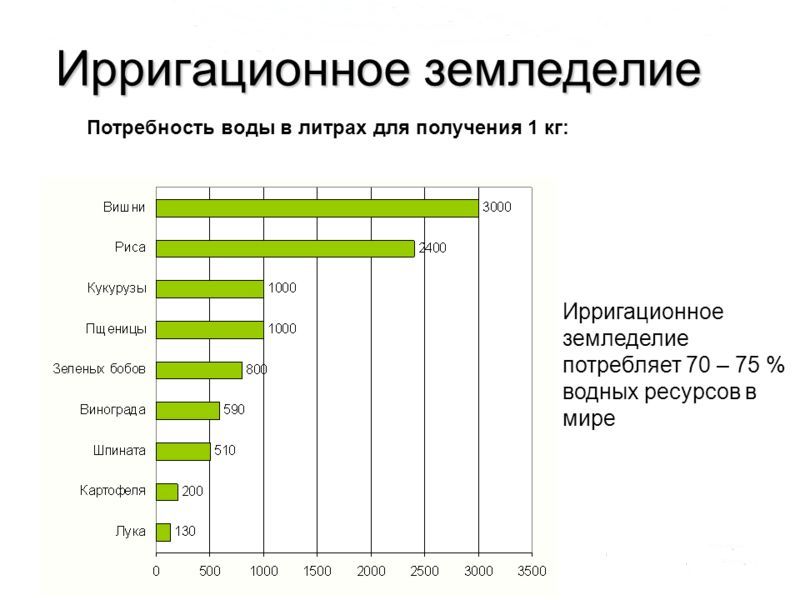

Среднее потребление воды разными культурами для получения высоких урожаев характеризуется весьма внушительными цифрами.

Поэтому к задачам, стоящим перед ирригационным земледелием, помимо выбора оптимальной технологии возделывания поливных растений относится и применение экономных способов расходования гидроресурсов.

ПОЛИВНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

на орошаемых площ., отличается большей устойчивостью и продуктивностью, чем т. п. «сухое» земледелие. Это объясняется возможностью полной регуляции одного из основных условий нормального развития раст.-почвенной влажности, что в значительной степени устраняет элементы стихийности в с. х-ве. П. з. распространено в р-нах, где природное выпадение осадков или их распределение не обеспечивает потребности раст. в воде.

В Союзе П. з. гл. обр. применяется в ср.-аз. республиках и ЗСФСР. Основные культуры П. з. в этих р-нах: хлопчатник, рис, люцерна и др. В р-нах т. н. неустойчивого увлажнения, где недостаток природного увлажнения сказывается лишь в отдельные засушливые годы (Северокавказский край, Ю. Украины и т. д.), П. з. развито слабо, и с его помощью возделываются преим. овощные и садовые культуры.

Смотреть что такое «ПОЛИВНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» в других словарях:

Земледелие — отрасль сельского хозяйства, возделывание земли для выращивания растений, используемых человеком. Различают: круглогодовое земледелие во влажных субтропиках и тропиках, где можно собирать 2 3 урожая в год; устойчивое земледелие в областях… … Финансовый словарь

Земледелие — ведущий в мировом масштабе типе хозяйственной деятельности, основанный на выращивании культурных растений. В растениеводстве аккумулирован исторический народный опыт обработки почвы, селекции растений, ухода за посевами, сбора урожая и т.п.… … Экология человека

Земледелие орошаемое — (син.: земледелие поливное) З., ведущееся с применением искусственного орошения … Толковый словарь по почвоведению

Ирригационное земледелие — (поливное земледелие, орошаемое земледелие) земледелие в зоне с недостаточным количеством сезонных осадков, основанное на искусственом орошении с помощью ирригационных систем. Ирригационное орошение занимает ведущее место среди мелиораций… … Википедия

Орошаемое земледелие — Ирригационное земледелие (поливное земледелие) земледелие в зоне с недостаточным количеством сезонных осадков, основанное на искусственном орошении с помощью ирригационных систем. Ирригационное орошение занимает ведущее место среди… … Википедия

Афганистан — I. Общие сведения А. государство в юго западной части Центр. Азии. Граничит на С. с СССР (длина советско афганской границы около 2350км), на З. с Ираном, на Ю. и В. с Пакистаном и Индией, на С. В. с Китаем. Площадь 421.647,5 тыс … Большая советская энциклопедия

Индо-Китай — На Индокитайском полуострове, начиная с палеолита, непрерывно шёл интенсивный процесс развития человеческого общества. До II тысячелетия до н. э. полyостров был заселён почти исключительно племенами бродячих охотников и собирателей, не знавших… … Всемирная история. Энциклопедия

Киргизская Советская Социалистическая Республика — (Кыргыз Советтик Социалистик Республикасы) Киргизия (Кыргызстан). I. Общие сведения 14 октября 1924 была образована Кара Киргизская (с мая 1925 Киргизская) АО в составе РСФСР; 1 февраля 1926 преобразована в Киргизскую… … Большая советская энциклопедия

Историко-культурные области — У этого термина существуют и другие значения, см. Область (значения). Историко культурные области (историко этнографические области, ИКО) территории, у населения которых в силу общности исторических судеб, социально экономического развития… … Википедия

ИКО — Историко культурные области (историко этнографические области, ИКО) территории, у населения которых в силу общности исторических судеб, социально экономического развития и взаимного влияния складываются сходные культурно бытовые особенности.… … Википедия