Что такое предвестники природных опасностей

Предвестники природных катастроф.

Известно, что многие животные предчувствуют природные катастрофы задолго до того, как это позволяют определить соответствующие приборы. Это объясняется тем, что некоторые особо чувствительные люди, а также почти все животные способны воспринимать гравитационные и электромагнитные возмущения, изменения напряженности электрического поля, которые предшествуют началу землетрясений или извержений вулканов и т.п.

Эти возмущения вызывают у особо чувствительных людей состояния тревоги, нарушения сна, повышенную нервозность, общее ухудшение самочувствия. В отличие от людей животные, ощущая все подобные негативные факторы, действуют интуитивно и покидают опасные районы. Люди привыкли доверять не интуиции, а домыслам рассудка, и потому зачастую отказываются от интуитивно верных решений. Например, перед землетрясением в Нефтегорске многие жители этого города не могли спать и испытывали тревожные состояния.

Зная подобные симптомы, можно заблаговременно покидать районы плотной застройки, отключать газовые и топливные магистрали, что позволит снизить количество жертв и вероятность технологических аварий и пожаров в результате землетрясений и других стихийных бедствий. Иногда подземные толчки сопровождаются хорошо различимым низким гулом, когда частота сейсмических колебаний лежит в диапазоне, воспринимаемым человеческим ухом. Иногда такие звуки слышатся и при отсутствии толчков.

Поэтому, при обнаружении подобных симптомов у людей, необходимо также вести наблюдение и за поведением животных. Так, замечено, что за час до землетрясения в Белграде в 1973 году кошки, собаки и птицы проявляли сильное беспокойство. В уничтоженном вулканом Мон-Пеле в 1902 году городе Сен-Пьер на острове Мартиника погибло 30 тысяч человек и только одна кошка. Все остальные домашние животные, а также звери и птицы заблаговременно покинули опасную зону.

Также за несколько дней до трагедии отмечались массовые миграции птиц и змей из опасных районов. В море во время штиля появлялись глубинные волны, внезапно теплела вода. В 1948 году за два дня до ашхабадского землетрясения старики-туркмены предупреждали партийное руководство о грозящей опасности на основании наблюдения за поведением животных (змеи и ящерицы ушли из нор)

Известно, что животные и птицы предчувствуют опасность природных катаклизмов в период от нескольких недель до нескольких дней и часов до их начала. Способен улавливать эти сигналы опасности и человеческий организм.

Если вас заинтересовала эта тема, то более подробную информацию о предвестниках природных катастроф можно прочесть на сайте

Общие сведения о природных опасностях

Природные опасности и характер их проявления и действия на людей, животных, растения, объекты экономикиК природным опасностям относятся стихийные явления, представляющие непосредственную опасность для жизни и здоровья людей.

Некоторые природные явления нарушают или усложняют нормальное функционирование систем и органов человека. К ним относятся, например: туман, гололедица, жара, холод и др.

Несмотря на значительные отличия, по сути, все природные опасности подчиняются некоторым общим закономерностям.

Во-первых, для каждого вида опасностей характерна определенная пространственная приуроченность.

Во-вторых, установлено, что чем больше интенсивность (мощность) опасного явления, тем реже оно случается.

В-третьих, каждому виду опасностей предшествуют определенные специфические признаки (предвестники).

В-четвертых, при всей непредсказуемости той или иной природной опасности, ее появление может быть предусмотрено.

Наконец, в-пятых, во многих случаях могут быть предусмотрены пассивные и активные защитные меры от природных опасностей.

Рассматривая природные опасности, нужно отметить роль антропогенного влияния на их появление. Известны многочисленные факты нарушения равновесия в природной среде в результате деятельности человечества, которые привели к усилению опасного влияния. Так, согласно данным международной статистики, происхождение около 80 % современных оползней связано с деятельностью человека. В результате вырубки леса возрастает активность селей.

Сегодня масштабы использования природных ресурсов существенно возросли. Это привело к тому, что стали ощутимо проявляться черты глобального экологического кризиса. Природа словно мстит человеку за грубое вторжение в ее владения.

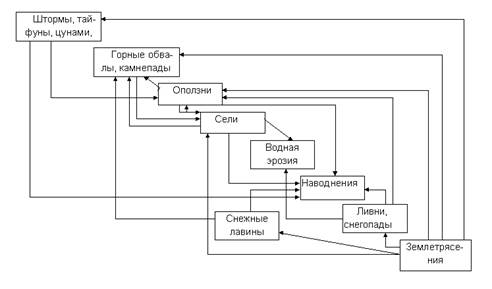

Между природными опасностями существует взаимосвязь. Например, землетрясение может вызвать снежные лавины, наводнения, водную эрозию, сели, оползни, горные обвалы и камнепады, шторм, тайфуны и приливы.

По существующим оценкам, количество природных явлений на Земле с течением времени не возрастает или почти не возрастает, но человеческие жертвы и материальный ущерб увеличиваются.

Ежегодная вероятность гибели жителя нашей планеты от природных угроз ориентировочно равна 10-5, то есть на каждые сто тысяч жителей гибнет один человек.

Условием успешной защиты от опасностей является изучения их причин и механизмов. Зная суть процессов, можно их предусмотреть. А своевременный и точный прогноз опасных явлений является важнейшим условием эффективной защиты.

Защита от природных опасностей может быть активной (строительство инженерно-технических сооружений, мобилизация природных ресурсов, реконструкция природных объектов и т.п.) и пассивной (например, использование укрытий). В большинстве случаев активные и пассивные методы объединяются.

Классификация природных опасностей:

1. По происхождению природные явления подразделяются на:

— геологические (землетрясения, карст, оползни, обвалы, эрозии грунта);

— метеорологические (сильный ветер, ураганы, смерчи, шквалы, град, жара, мороз, снегопады, гололедица);

— гидрологические (наводнения, сели, цунами, снеговые лавины);

— космические (солнечная активность, падение на Землю небесных тел);

— биологические (грибки, вирусы, риккетсии, бактерии).

2. По характеру воздействия опасные природные процессы подразделяются на:

— оказывающие преимущественно разрушительное действие (ураганы, тайфуны, смерчи, землетрясения, нашествие насекомых и т.д.);

— оказывающие преимущественно парализующее (останавливающее) действие для движения транспорта (снегопад, ливень с затоплением, гололед, туман);

— оказывающие истощающее воздействие (снижают урожай, плодородие почв, запас воды и других природных ресурсов);

— стихийные бедствия, способные вызывать техногенные аварии (природно-техногенные катастрофы) (молнии, гололед, обледенение, биохимическая коррозия).

3. По продолжительности (времени) действия различают:

— мгновенные (секунды, минуты) – землетрясения;

— кратковременные (часы, дни) – шквалы, атмосферные явления, паводки;

— долговременные (месяцы, годы) – вулканы, проблемы озоновых дыр;

— вековые (десятки, сотни лет) – климатические циклы, современное потепление климата.

4. По регулярности действия во времени различают:

— регулярно (периодически) действующие. Например, наводнения происходят практически в одни и те же сроки, а их сила может быть заблаговременно предсказана.

— нерегулярно действующие, т. е. возникающие в случайный момент времени. Время наступления таких природных явлений (например, землетрясений), как правило, заблаговременно не предсказывается.

Ряд опасных природных явлений происходит в определенные сезоны (например, тропические циклоны – летом), но в пределах сезона возникают в случайный момент времени, предсказать который не всегда удается.

Виды природных стихийных бедствий. Классификация стихийных бедствий. Предвестники стихийных бедствий

К природным ЧС относятся:

ЧС геофизического характера (землетрясения, извержения вулканов);

ЧС геологического характера (обвалы, лавины, сели);

ЧС метеорологического характера (ураганы, циклоны, ливни, смерчи, снегопады);

ЧС гидрологического характера (наводнения, резкое снижение уровня грунтовых вод (засуха), цунами);

Землетрясения

Землетрясением называются подземные толчки и сдвиги в земной коре и верхней части мантии, передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Основными критериями землетрясения являются глубина очага и интенсивность выхода энергии на поверхность земли.

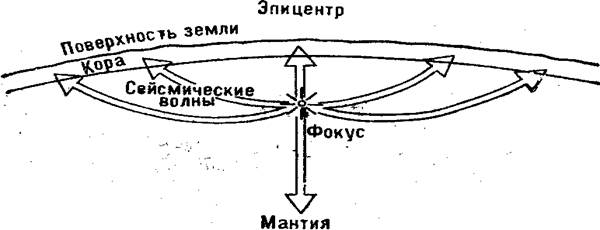

Землетрясение – это природное явление, связанное с геологическими процессами, происходящими в литосфере Земли. Землетрясение проявляется в виде подземных толчков и колебаний земной поверхности, возникающих в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или в верхней части мантии. Эти смещения и разрывы обусловлены глубинными процессами, происходящими в литосфере и связанными с движением литосферных плит. В горных поясах и вблизи них внутриземное напряжение нарастает и растёт до тех пор, пока не превысит сопротивление горных пород, в результате происходит разрыв горных пород и их смещение. Внутриземное напряжение скачкообразно сбрасывается. Потенциальная энергия деформации переходит в кинетическую энергию, которая рассеивается в разные стороны от места разрыва в виде сейсмических волн. Сейсмические волны колеблют Землю.

Магнитуда землетрясения – величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн.

Интенсивность является качественной характеристикой землетрясения и указывает на характер и масштаб воздействия землетрясений на поверхность земли, на людей, животных, а также на естественные и искусственные сооружения в районе землетрясения.

Соответственно, для оценки землетрясений, существуют два типа шкал – шкалы магнитуд и шкалы интенсивности.

Шкалы магнитуд предназначены для оценки магнитуды землетрясения, т.е. выделившейся при землетрясении энергии. Эти шкалы не имеют верхнего предела. Шкалами магнитуд являются шкала Рихтера, шкала Канамори.

Шкала Рихтера и производные шкалы Рихтера плохо работают для самых крупных землетрясений – при магнитуде М

8 наступает насыщение шкалы.

Шкала Канамори. В 1977 году Канамори предложил принципиально иную оценку магнитуды землетрясений, основанную на понятии сейсмического момента. Шкала Канамори хорошо согласуется со шкалой Рихтера при магнитуде 3

ПРИРОДНЫЕ ОПАСНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. КЛАССИФИКАЦИИ.

Человек с древнейших времен испытывает фатальный страх перед природной стихией. Казалось бы, с развитием научных знаний и технологий защищенность от природных опасностей должна возрастать. Однако статистика утверждает обратное: число пострадавших от природных явлений увеличивается ежегодно примерно на 6%. В 1988 г. страшное землетрясение в Армении унесло жизни свыше 50 тыс. человек.

К природным опасностям относятся явления природы, которые представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей. Будучи естественными феноменами жизни и развития природной среды, они в то же время воспринимаются человеком как аномальные.

Опасные природные явления можно классифицировать по многим признакам: происхождению, виду, продолжительности и регулярности (по времени и месту) действия.

По происхождению природные явления разделяют на:

геолого-геоморфологические,

климатические (связанные с ними гидрологические),

биогеохимические,

биологические, а также

солнечно-космические.

По продолжительности развития и действия различают:

быстро развивающиеся и кратковременно действующие природные явления, оказывающие преимущественно разрушительное действие на объекты;

медленно развивающиеся и продолжительно действующие неблагоприятные природные явления, оказывающие преимущественно парализующее или истощающее воздействие.

По регулярности действия во времени опасные природные явления можно разделить на:

регулярно (периодически) действующие. Например, наводнения происходят практически в одни и те же сроки, а их сила может быть заблаговременно предсказана. Поэтому степень приспособленности к ним населения достаточно высокая;

нерегулярно действующие. Возникают в случайный момент времени. Время наступления таких природных явлений (например землетрясений), как правило, заблаговременно не предсказывается, и потому они являются чрезвычайно опасными.

Место возникновения опасного природного явления также может быть либо:

детерминированным (известным), либо

случайным (неизвестным).

При этом необходимо иметь в виду условность подобной классификации. Так, если падение метеоритов возможно повсюду с примерно равной вероятностью, то выход тайфуна на побережье случаен лишь в пределах определенного района (например Приморского края). Эпицентр землетрясения случаен в пределах сейсмоопасной зоны. Ураганы, смерчи и другие природные явления также имеют свои определенные географические зоны возникновения и распространения, траектории же их движения в пределах этих зон случайны.

Места возникновения и границы зон поражения других опасных природных явлений практически детерминированы (наводнения, цунами, потоки вулканических лав и пепла, обвалы, камнепады, оползни, сели, лавины). Так, зоны возможных затоплений при наводнениях известны точно, а их размеры зависят только от силы наводнения.

Таким образом, под экстремальными будем понимать такие природные явления, которые, возникая в случайный момент и случайном месте, характеризуются кратковременностью протекания, локальным характером действия поражающих факторов и относительно редкой повторяемостью.

Степень приспособленности к ним населения низка.

К экстремальным природным явлениям относятся:

По виду различают следующие опасные природные явления (эта классификация обычно используется при подготовке статистических данных о ЧС):

геологические— оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка(провал) земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия;

инфекционные заболевания людей

эпидемия, групповые случаи опасных инфекционных заболеваний;

инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных;

поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.

По локализации природные опасности могут быть с определенной степенью условности разделены на 4 группы:

литосферные (например, землетрясения, вулканы, оползни);

гидросферные (например, наводнения, цунами, штормы);

атмосферные (например, ураганы, бури, смерчи, град, ливень);

космические (например, астероиды, планеты, излучения).

Некоторые опасности лишь нарушают или затрудняют нормальное функционирование систем и органов человека. К таким опасностям относятся, например, туман, гололед, жара, холод, жажда и др.

Несмотря на глубокие различия в существе все природные опасности подчиняются некоторым общим закономерностям.

Во-первых, для каждого вида опасностей характерна определенная пространственно-временная локализация.

Во-вторых, установлено, что чем больше интенсивность (мощность) опасного явления, тем реже оно случается.

В-третьих, каждому виду опасностей предшествуют некоторые специфические признаки (предвестники).

В-четвертых, при всей неожиданности той или иной природной опасности ее проявление может быть с определенной степенью вероятности предсказано.

Наконец, в-пятых, во многих случаях могут быть предусмотрены пассивные и активные защитные мероприятия от природных опасностей.

Говоря о природных опасностях, следует подчеркнуть роль антропогенного влияния на их проявление. Известны многочисленные факты нарушения равновесия в природной среде в результате деятельности человека, приводящие к усилению опасных воздействий. Так, согласно международной статистике, происхождение около 80% современных оползней связаны с деятельностью человека. В результате вырубок леса возрастает активность селей, увеличивается паводковый расход.

В настоящее время масштабы использования природных ресурсов существенно возросли. Это привело к тому, что стали ощутимо проявляться черты глобального экологического кризиса. Природа как бы мстит человеку за грубое вторжение в ее владение. Об этом более ста лет назад предупреждал Ф. Энгельс: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она мстит». Отмеченное обстоятельство следует иметь в виду в хозяйственной деятельности.

Соблюдение природного равновесия является важнейшим профилактическим фактором, учет которого позволит сократить число опасных явлений.

Между природными опасностями существует взаимная связь. Одно явление может послужить причиной, спусковым механизмом последующих (рис.1).

Рис.1. Схема “цепного” взаимодействия стихийных явлений

Предпосылкой успешной защиты от природных опасностей является изучение их причин и механизмов. Зная сущность процессов, можно их предсказывать. А своевременный и точный прогноз опасных явлений является важнейшей предпосылкой эффективной защиты

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайные ситуации природного характера в зависимости от причин их возникновения подразделяются на:

геологические (землетрясения, извержение вулканов, оползни, обвалы);

метеорологические (ураганы, бури, смерчи);

морские (тайфуны, цунами);

гидрологические (наводнения, цунами);

гидрогеологические (низкие или высокие уровни грунтовых вод);

природные пожары (лесные пожары, пожары степных массивов, торфяные пожары);

инфекционные заболевания людей (эпидемии);

инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных (эпизотопии);

поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.

Опасные метеорологические явления и процессы.

Опасные метеорологические явления и процессы. Термины и определения. ГОСТ Р. 22.0.03—95.

Сильная метель— перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящим к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Пыльная буря— перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром, сопровождающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистралей.

Народные названия некоторых ветров, упомянутых ниже, используются и специалистами-метеорологами в качестве профессиональных терминов.

Осенью штормовые ветры здесь обусловливают сильное волнение. Вода в озере становится очень мутной.

Защита от природных опасностей может быть активной (строительство инженерно-технических сооружений, интервенция в механизм явления, мобилизация естественных ресурсов, реконструкция природных объектов и др.) и пассивной (использование укрытий и т.д.). В большинстве случаев активные и пассивные методы сочетаются.

3. ЛИТОСФЕРНЫЕ (ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ) ОПАСНОСТИ

Землетрясение — грозная стихия, не только разрушающая города, но и уносящая тысячи человеческих жизней. Так, в 1908 г. землетрясением с магнитудой 7,5 разрушен г. Мессина (Италия), погибло более 100 тыс. человек. В 1923 г. катастрофическое землетрясение (Магнитуда 8,2) с эпицентром на острове Хонсю (Япония) разрушило Токио, Иокогаму, погибли около 150 тыс. человек. В 1948 г. землетрясением разрушен Ашхабад, магнитуда 7, сила — IX баллов.

Иногда землетрясениям предшествуют грозовые разряды в атмосфере, выделения метана из земной коры. Это так называемые «предвестники» землетрясений. Возникающие при землетрясении колебания могут быть причиной вторичных эффектов в виде оползней и селевых потоков, цунами, снежных лавин, наводнений, разломов в скальных породах, пожаров, коробления земной поверхности

Землетрясения — это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Землетрясение представляет внезапное освобождение потенциальной энергии земных недр, которое приобретает форму ударных волн и упругих колебаний (сейсмические волны), распространяющихся в земле во всех направлениях (рис.3).

Рис. 3. Распространение сейсмических волн от центра землетрясения.

Возникающие колебания и иногда катастрофические подвижки земной поверхности часто связаны с обширными устойчивыми деформациями, которые могут включать:

коробление участков земной коры,

смещение вдоль линии сбросов,

уплотнение сыпучих или несцементированных осадков,

оползни и селевые потоки,

новообразующиеся разломы в скальных породах.

скольжением вдоль крупных участков сбросов, которые содержат накопленную потенциальную энергию;

внедрением поровых газов или изменением перового давления, что механическим или химическим способом нарушает условия неустойчивого равновесия напряжений;

сотрясением от взрыва ядерных устройств;

в результате вулканической деятельности.

Очень мало известно о механизмах освобождения энергии при землетрясениях на средних (60—300 км) и больших (свыше 300 км) глубинах. В качестве возможных механизмов, освобождающих энергию глубокофокусных землетрясений, рассматривались:

фазовые изменения в расплавленной магме,

неустойчивые течения в пластически деформирующейся магме,

Понятие о природных опасностях

К природным опасностям относятся стихийные явления, которые представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей. Например, землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, камнепады, наводнения, штормы, цунами, тропические циклоны, смерчи, молнии, туманы, космические излучения и космические тела и многие другие явления. Будучи естественными феноменами жизни и развития природной среды, они в то же время воспринимаются человеком как аномальные.

В безопасности деятельности рассматриваются не все природные катастрофы и стихийные явления, а лишь те из них, которые могут принести ущерб здоровью или привести к гибели людей.

Некоторые природные опасности нарушают или затрудняют нормальное функционирование систем и органов человека. К таким опасностям относятся, например, туман, гололед, жара, барометрическое давление электромагнитные излучения, холод и другие.

Несмотря на глубокие различия в существе, все природные опасности подчиняются некоторым общим закономерностям.

Во-первых, для каждого вида опасностей характерна определенная пространственная приуроченность.

Во-вторых, установлено, что чем больше интенсивность (мощность) опасного явления, тем реже оно случается.

В-третьих,каждому виду опасностей предшествуют некоторые специфические признаки (предвестники).

В-четвертых, при всей неожиданности той или иной природной опасности ее проявление может быть предсказано.

Наконец, в-пятых, во многих случаях могут быть предусмотрены пассивные и активные защитные мероприятия от природных опасностей.

Говоря о природных опасностях, следует подчеркнуть роль антропогенного влияния на их проявление. Известны многочисленные факты нарушения равновесия в природной среде в результате деятельности человека, приводящие к усилению опасных воздействий. Так, согласно международной статистике, происхождение около 80% современных оползней связаны с деятельностью человека. В результате вырубок леса возрастает активность селей, увеличивается паводковый расход (рис. 12). В настоящее время масштабы использования природных ресурсов существенно возросли. Это привело к тому, что стали ощутимо проявляться черты глобального экологического кризиса. Природа как бы мстит человеку за грубое вторжение в ее владение. Об этом более ста лет назад предупреждал Ф. Энгельс: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она мстит». Отмеченное обстоятельство следует иметь в виду в хозяйственной деятельности.

Соблюдение природного равновесия является важнейшим профилактическим фактором, учет которого позволит сократить число опасных явлений.

Между природными опасностями существует взаимная связь. Одно явление может послужить причиной, спусковым механизмом последующих.

По имеющимся оценкам, число опасных природных событий на Земле с течением времени не растет или почти не растет, но человеческие жертвы и материальный ущерб увеличиваются. Ежегодная вероятность гибели жителя планеты Земля от природных опасностей ориентировочно равна 10

По вертикальной оси расположена шкала, показывающая уровни знания сущности процесса (нуль означает, что природа явления совсем не изучена, 100% — полное знание существа явления). То же самое относится к оси прогноза и защиты.

Защита от природных опасностей может быть активной (строительство инженерно-технических сооружений, интервенция в механизм явления, мобилизация естественных ресурсов, реконструкция природных объектов и др.) и пассивной (например, использование укрытий). В большинстве случаев активные и пассивные методы сочетаются.

По локализации природные опасности могут быть с определенной степенью условности разделены на 4 группы:

литосферные (например, землетрясения, вулканы, оползни);

гидросферные (например, наводнения, цунами, штормы);

атмосферные (например, ураганы, бури, смерчи, град, ливень);

космические (например, астероиды, планеты, излучения).