Что такое пункция головы

Люмбальная пункция

Люмбальная пункция – процедура введения иглы в субарахноидальное пространство спинного мозга на поясничном уровне. Выполняется с целью определения спинномозгового давления, получения спинномозговой жидкости для изучения состава ликвора и для анестезии. Люмбальная пункция в Москве проводится в Юсуповской больнице. Неврологи делают спинномозговую пункцию как с диагностической, так и с лечебной целью. В клинике неврологии созданы все условия для лечения пациентов:

В Юсуповской больнице работают кандидаты и доктора медицинских наук, врачи высшей категории. Они в совершенстве владеют техникой выполнения люмбальной пункции. Проводится люмбальная пункция при инсульте и черепно-мозговой травме. Люмбальная пункция при рассеянном склерозе необходима для получения спинномозговой жидкости с целью лабораторного исследования. Выявление в ликворе большого количества иммуноглобулинов (антител), а также олигоклональных полос (особого расположения иммуноглобулинов при проведении более специфического теста) или определение белков – продуктов распада миелина даёт основание врачам предположить диагноз рассеянного склероза. Протокол люмбальной пункции записывают в историю болезни.

Показания и противопоказания

Проведение люмбальной пункции необходимо в следующих случаях:

Выполняется люмбальная пункция из позвоночника чтобы исключить или подтвердить диагноз «нейролейкемия».

Противопоказаниями к выполнению люмбальной пункции являются инфекционные заболевания кожи в месте предполагаемой пункции, подозрение на наличие объёмного образования головного мозга (абсцесса, опухоли, субдуральной гематомы), особенно в задней черепной ямке и выраженное снижение количества тромбоцитов в крови. Повторная люмбальная пункция при наличии показаний выполняется через 5-7 дней. Несмотря на наличие противопоказаний, люмбальную пункцию проводят при отёке дисков зрительных нервов (когда есть подозрение на гнойный менингит) и пациентам с доброкачественной внутричерепной гипертензией.

Алгоритм проведения

Неврологи Юсуповской больницы проводят люмбальную пункцию согласно алгоритму выполнения процедуры. Медицинская сестра готовит набор для люмбальной пункции:

Проводится психологическая подготовка пациента к люмбальной пункции согласно алгоритму. Успешное проведение спинномозговой пункции во многом зависит от правильного положения больного. Непосредственно перед пункцией пациенту придают эмбриональную позу – укладывают на бок, максимально наклоняют голову, сгибают ноги в тазобедренных и коленных суставах.

На уровне линии, которая соединяет верхние задние ости подвздошных костей, врач определяет промежуток между остистыми отростками третьего и четвёртого поясничных позвонков. Перед проколом кожу обрабатывают йодом. После этого йод тщательно удаляют спиртом, чтобы он не попал в субарахноидальное пространство. Место спинномозговой пункции окружают стерильной простынёй.

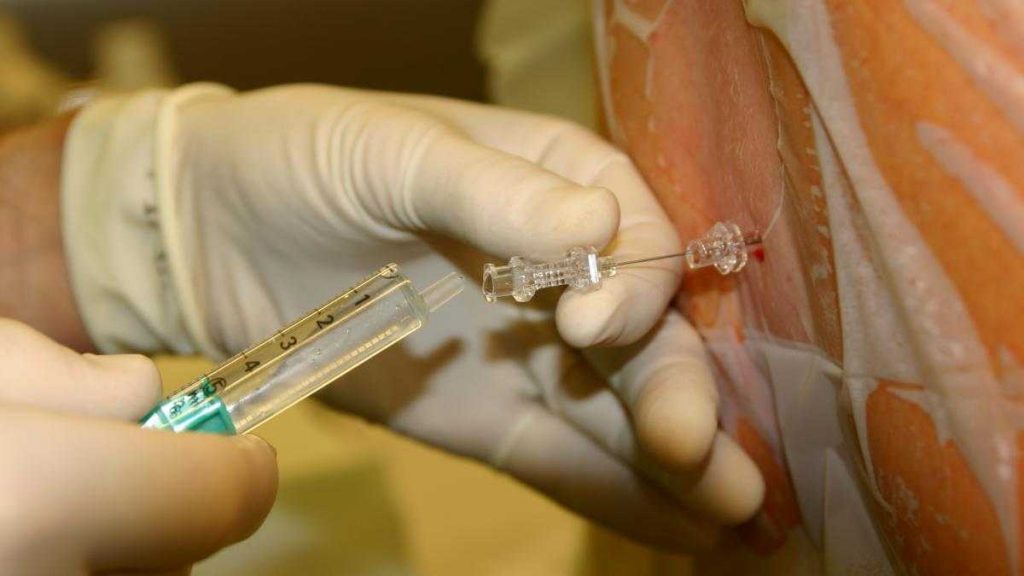

Проводят обезболивание места предполагаемой пункции 0,5% раствором новокаина. В иглу для люмбальной пункции вставляют мандрен, прокалывают кожу, уточняют направление иглы. По мере введения иглы врач последовательно преодолевает сопротивление жёлтой связки и твёрдой мозговой оболочки. После прокола твёрдой мозговой оболочки иглу для спинномозговой пункции вводят очень медленно. Время от времени извлекают мандрен для того чтобы проверить, не вытекает ли цереброспинальная жидкость. Когда игла попадает в субарахноидальное пространство, возникает ощущение провала. При появлении ликвора иглу продвигают ещё на 1–2 мм.

Затем пациента просят расслабиться, осторожно выпрямить ноги и голову. Врач извлекает мандрен, не допуская истечения спинномозговой жидкости. К игле присоединяет манометр и измеряют ликворное давление. Оно в норме составляет 100–150 мм водного столба. Истечение цереброспинальной жидкости при необходимости усиливают с помощью покашливания, надавливания яремные вены или живот, или яремные вены.

Спинномозговую жидкость собирают не менее чем в 3 стерильные пробирки:

Если врачи подозревают у пациента туберкулёзный менингит, собирают ликвор в четвёртую пробирку для выявления фибриновой плёнки. После забора спинномозговой жидкости мандрен убирают и извлекают иглу. Когда проводится люмбальная пункция, техника выполнения у детей имеет особенности. Иглу у детей располагают перпендикулярно к линии позвоночника, а у взрослых – слегка под углом, открытым в направлении конского хвоста.

Осложнения

Головные боли после люмбальной пункции возникают у 10-30% пациентов. Они связаны с длительным истечением ликвора через отверстие в твёрдой мозговой оболочке, которое приводит к снижению внутричерепного давления. Боль чаще всего локализуется в затылочной и лобной области, возникает в первые трое суток после пункции. Сколько дней болит голова после люмбальной пункции? Головная боль обычно продолжается 2-5 дней, но иногда затягивается на несколько недель.

Боль в спине после люмбальной пункции связана с поражением корешков спинного мозга. Иногда отмечается преходящее поражение отводящего нерва, сопровождающееся появлением паралитического сходящегося косоглазия и двоения. Если игла проходит через инфицированные ткани, может развиться менингит. Местные осложнения люмбальной пункции в виде покраснения в месте прокола встречаются редко и не требуют лечения.

Врачи клиники неврологии выполнят люмбальную пункцию. Получите консультацию невролога, предварительно записавшись на приём по телефону по телефону Юсуповской больницы.

Серозный менингит

Поделиться:

Иногда ход мыслей доктора кажется родителям как минимум странным.

Телефонный звонок.

— Доктор, у ребенка с утра рвота 5 раз, температура 39. Что делать?

— А понос у ребенка был? — уточняет доктор.

— Да.

— А, ну тогда все хорошо.

Мама пациента удивлена. Как это «хорошо»? Мало нам рвоты, температуры, так еще и понос! Доктор что, совсем чокнулся? Нет. Дело в том, что если при наличии рвоты есть еще и жидкий стул, то дифференциальный диагноз значительно облегчается. Конечно, бывают и исключения, но в целом в такой ситуации весьма вероятно, что это кишечная инфекция. Понятно, ее необходимо лечить и разбираться, какая она. Но по крайней мере для доктора эта ситуация значительно проще, чем если у пациента нет диареи при наличии рвоты.

Характерный случай из практики

Вот пример. Лето. Мальчик, футболист, 11 лет, заболел остро. Многократная рвота, головная боль, температура невысокая — около 38. Понос был? Нет, сегодня стул 1 раз оформленный. Живот не болит, спокойный при пальпации. Даже не урчит.

Читайте также:

Головная боль у ребенка

Ну вот, приплыли. Значит (к сожалению), это не кишечная инфекция. Но и не «острый живот», что тоже неплохо. Сгибаю голову пациенту, пытаясь притянуть ее к грудной клетке. Не сгибается, больно. Это ригидность затылочных мышц — важный симптом менингита. Синдром Кернига (с разгибанием ноги) также положительный. Неужели все-таки менингит?

Общее самочувствие ребенка не тяжелое. Он садится в кровати, может (с трудом) дойти до туалета. Но доктора это не расслабляет. Ситуация может ухудшиться в любой момент. Ориентировочный диагноз — менингит, а это серьезно. Такое на дому не лечат, придется ехать в больницу.

Слово «менингит» звучит довольно грозно. Так и есть. Вообще-то это воспаление мозговых оболочек, которое может привести к самым тяжелым последствиям.

Виды менингитов

Менингиты бывают двух основных видов — бактериальные (гнойные) и серозные (асептические).

Гнойные менингиты — очень опасные заболевания. Их чаще всего вызывают менингококк, пневмококк или гемофильная инфекция типа b. Течение бактериальных менингитов тяжелое, лечатся они долго, весьма вероятны неприятные остаточные явления, нередки даже летальные исходы.

Но есть и хорошая новость — от всех основных возбудителей гнойных менингитов есть эффективные вакцины. Одна из них — от пневмококка — входит в отечественный национальный календарь вакцинации, остальные можно сделать за деньги.

К счастью, наш пациент оказался привит от всех этих микробов. Кроме того, видно, что течение болезни у него не очень тяжелое. А значит, скорее всего, у ребенка не гнойный, а серозный менингит.

Серозные менингиты протекают значительно легче бактериальных, лечатся симптоматически, осложнения и последствия встречаются редко (исключение — клещевой энцефалит). У серозных менингитов тоже есть разные возбудители. В основном, это энтеровирусы Коксаки и ECHO.

Прививок от энтеровирусов нет, специфического лечения тоже. Но течение энтеровирусного менингита обычно нетяжелое, больной поправляется сам примерно за неделю. Болеют этой инфекцией обычно летом.

Но вернемся к нашему пациенту. Клещ не кусал? Нет. Значит, скорее всего, это не клещевой менингоэнцефалит и не другие инфекции, передающиеся клещами (боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз). Также ребенок в последнее время не болел ни ветрянкой, ни свинкой, ни даже гриппом, а значит, это и не осложнение данных заболеваний. От полиомиелита ребенок тоже привит. Да и нет у нас в России полиомиелита. Хотя Украина и Таджикистан рядом. Бывает еще менингит на фоне лихорадки Западного Нила (такое вирусное заболевание), но парень за последний месяц из Питера не выезжал. Вернулся бы с юга России — другое дело, там такое встречается.

Еще есть группа герпетических менингитов. В первые месяцы жизни воспаление мозговых оболочек часто вызвано вирусом простого герпеса. У пациентов с нарушениями иммунитета встречаются менингиты, вызванные вирусами Эпштейна – Барр, цитомегаловирусом, герпеса 6-го и 7-го типов. Но все это явно не про «нашего мальчика».

Точный диагноз. Пункция

Чтобы окончательно решить, какой у больного менингит, необходимо осуществить люмбальную пункцию. Образец спинномозговой жидкости (ликвор) забирается на анализ, благодаря которому можно точно определить, бактериальный это менингит или серозный, а также узнать, кто возбудитель. Помимо диагностического значения люмбальная пункция помогает облегчить состояние пациента за счет небольшого снижения внутричерепного давления.

Так и у нашего пациента. Уже на следующий день после люмбальной пункции, в результате которой был подтвержден диагноз серозного менингита, мальчик был бодр и весел. Выписали его, правда, только через 10 дней. Перестраховка. А причиной менингита действительно оказался энтеровирус.

Прошлым летом в России отмечались многочисленные вспышки сезонных менингитов. Передаются они банально — фекально-оральным путем, через грязные руки, водным путем (например, заглатывание инфицированной воды во время купания в каком-нибудь пруду), при близком контакте с больными людьми.

Мальчик поправился без всяких последствий и уже скоро смог снова играть в футбол. Что интересно, среди ребят из его команды еще несколько человек одновременно болели с повышением температуры, головной болью, болью в горле. Но ни у кого из них менингит не развился. Теоретически это мог быть тот же энтеровирус. Один и тот же патоген у одного пациента может вызвать обычное респираторное заболевание, тогда как у другого — менингит.

Профилактика энтеровирусных менингитов стандартная: соблюдать гигиену, мыть руки, кипятить воду, не общаться с больными людьми. А от остальных менингитов можно привиться.

3 причины, почему сеть клиник

«Московский доктор»

Многие пациенты по возможности избегают походов в государственные поликлиники из-за нежелания стоять в долгих очередях, неприязни к «больничной обстановке», страха попасть к некомпетентным врачам. В клинике «Московский Доктор» такие проблемы отсутствуют. У нас работают только высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы выслушать жалобы пациентов и оказать помощь. На входе всегда встречает дружелюбный администратор, которому можно задать любые интересующие вопросы. Атмосфера в клинике благоприятная, выполнен современный ремонт. Психологический комфорт всегда способствует скорейшему выздоровлению.

Полный комплекс оказываемых услуг

В клинике «Московский Доктор» работают опытные врачи по разным направлениям, с какой бы проблемой вы не столкнулись, они всегда найдут для нее подходящее решение. Все врачи имеют высокую квалификацию в своей области, регулярно посещают научные семинары.

Пункция мозга

При обнаружении в головном мозге участков с гнойным содержимым применяется пункция. Ей предшествует обследование для точного определения проблемных зон. Вентрикулярная пункция проводится на боковых желудочках мозга. С ее помощью осуществляется диагностика внутричерепного давления, забор цереброспинальной жидкости на анализ и пр.

Пункция мозга является сложной, высокоточной операцией. При неправильном проведении или несоблюдении ряда правил возможны тяжелые осложнения, поэтому такую серьезную операцию стоит производить только в хорошей клинике с высококвалифицированным медперсоналом.

Правила проведения пункции головного мозга

Любое отклонение от нормального хода операции может обернуться для человека тяжелейшими последствиями вплоть до инвалидизации. Избежать инфицирования или повреждения участков мозга помогают такие меры предосторожности:

· поле операционного вмешательства тщательно обрабатывается перекисью водорода и йодом;

· во избежание повреждений сосудов мозга с последующим кровоизлиянием во время процедуры используется тупоконечная игла;

· максимальная допустимая глубина проникновения при пункции мозга равна 4 см;

· в распоряжении хирурга должно быть 2 иглы (запасная — на случай засорения основного инструмента гноем).

Показания для проведения вентрикулярной пункции

Для проведения пункции мозга необходимы серьезные показания. Среди основных:

· измерение внутричерепного давления;

· получение ликвора (спинномозговой жидкости в желудочках мозга) на анализ;

· снижение внутричерепного давления путем выведения части цереброспинальной жидкости и пр.

Образование гнойников чаще всего встречается в нижних частях лобной и височной долей мозга, над сосцевидным отростком и барабанным пространством. Пункция каждого из перечисленных участков имеет свои особенности, угол наклона и направленность иглы. Для исследования спинномозговой жидкости нередко проводится и спинномозговая пункция.

Спинномозговая пункция

Эта процедура также производится для сбора спинномозговой жидкости при менингите, травмах спинного или головного мозга, онкологических заболеваниях этих органов, некоторых видах болезней сосудов. Перед процедурой проводятся обследование и консультация с хирургом. Пациент обязан сообщить врачу о проблемах со свертываемостью крови (если они присутствуют), аллергии на какие-либо лекарства, о приеме препаратов, разжижающих кровь. Пункцию не проводят в случае:

· наличия внутричерепной гематомы;

· инфекционных поражений в области спины/головы.

Во время спинномозговой пункции пациент располагается в положении лежа на боку. Специалист обрабатывает кожу антисептическим препаратом, после чего вводит пункционную иглу точно между позвонками. Она должна проникнуть в спинномозговой канал. С помощью шприца из него аккуратно вытягивается некоторое количество спинномозговой жидкости (в ряде случаев вводится лекарственный препарат).

Полученную порцию жидкости отправляют в лабораторию, после чего проводится сложный биохимический анализ полученного образца. На основании конечных результатов исследования врач планирует стратегию последующего лечения.

После пункции у пациента могут наблюдаться некоторые нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, боль, тошнота, в редких случаях бывают обмороки и судороги. Со временем эти побочные явления проходят. Пункция головного мозга проводится под общим наркозом, спинного — под местной анестезией.

Для чего делают и как берут пункцию головного мозга

Современные методики позволяют совмещать операционные и диагностические цели, достигая их одновременно.

Взятие жидкости на анализ не исключает применение других диагностических методов. Современные технологии позволяют параллельно проводить УЗИ, определяя место дислокации, например, кисты. Такой комбинацией можно успешно провести удаление новообразования.

Бояться пункции не стоит – это не только метод диагностики, но и способ лечения, который применялся и ранее, но в опосредованном виде.

Что такое пункция головного мозга

Проникновение в черепную коробку в месте расположения отделов головного мозга проводят реже, чем другие манипуляции в местах менее опасных и грозящих негативными последствиями. Хотя любой прокол может стать причиной осложнений, если проведен непрофессионально, затронул какие-то важные сегменты или стал источником проникновения инфекции. В осуществлении каждой инвазивной манипуляции есть особенности, характерные для конкретного отдела, разработанные методики и меры предосторожности.

Пункция головного мозга (церебральная пункция) – это собирательное название для лечебной или диагностической процедуры, осуществляемой по показаниям, в строго определенном месте назначения:

Для проведения процедуры используется специальная игла и скальпель, трепанационное окно выпиливается специальной фрезой, а костное кровотечение останавливают втиранием воска или электрокоагуляцией. Для регуляции вытекания ликвора есть специальное приспособление – мандрен. В большинстве случаев процедура проводится под местной анестезией, с соблюдением всех необходимых условий стерильности и подготовки стерильного операционного поля.

Однако, на всякий случай готовится большая операционная, которая в редких случаях может быть использована для проведения открытой операции на головном мозге. Такой сценарий возможен при появлении операционных осложнений – повреждения сосуда, попадания в полость воздуха или введения иглы на непредвиденную высоту.

Хотя иногда причиной дальнейшей оперативной тактики становится недостаточно исследованная патология, дислоцированная непосредственно в мозге (гнойник, абсцесс, киста, новообразование).

Для чего делают – диагностическая и лечебная цели

Получение ликвора для определения тактики лечения, анализа и диагностических прогнозов осуществляется с целью достижения определенного результата и перед назначением пункции задачи строго разграничиваются. Однако бывают ситуации, когда церебральная пункция с целью исследования, забора ликвора, как материала для проведения диагностики, превращается в шунтирование или выведение избыточной жидкости для понижения давления внутри черепа.

Вентрикулярный прокол (проникновение в боковые желудочки мозга) помогает врачам в достижении нескольких целей:

Отработанная техника и меры предосторожности позволяют проводить операции по мере необходимости, прибегая только к местному наркозу. Методики и пути проникновения отработаны на многолетней практике, а полученные данные в большинстве случаев помогают провести более эффективное лечение, основанное на объективных сведениях.

Как берут пункцию головного мозга

Операция проводится под местной анестезией при строгом соблюдении всех правил санитарной обработки сначала разреза, а затем распила кости специальным инструментом, после чего через отверстие начинает вытекать ликвор, который забирают для облегчения состояния пациента и проведения анализов.

Операционное поле ограничивается стерильной тканью, а отток биологической жидкости строго контролируется, как же, как и возможное кровотечение при появлении трепанационного отверстия.

Меры предосторожности и правила

Необходим учет всех показаний и противопоказаний, возможных препятствий к проведению операции. Тщательная санитарная обработка на каждом этапе, подготовка запасных инструментов, большой операционной, внимательный мониторинг состояния больного на каждом этапе.

Мандрен и другой инструментарий нужно тщательно дезинфицировать

Манипуляция проводится при положении больного на спине, когда голова склонена к груди. Линию разреза нейрохирург определяет на ощупь.

Есть метод проникновения через орбиту (так называемый, метод по Доглиотти), а есть другая методика – по Германовичу, разработавшему проникновение через височную кость снизу.

Как избежать осложнений и последствий

Осложнения – редкие явления при проведении пункции ГМ. Специфичность области исследования предполагает меры предосторожности для избегания ятрогенных последствий.

Высокая стерильность, перманентная обработка места разреза и краниального отверстия (с помощью воска или электрокоагуляции). использование специального инструментария, широкой и тупой иглы, на строго определенной глубине – все это необходимо, чтобы сделать процедуру без осложнений и последствий.

Компетенция врача

Взятие биологической жидкости для анализа или облегчения состояния больного относят к оперативным вмешательствам высокой степени сложности. Проведение процедуры находится в сфере профессиональной деятельности нейрохирурга и анестезиолога. Первый должен непременно обладать большим практическим опытом, чтобы в случае осложнений перевести процесс из пункции в операцию на открытом мозге.

Никто не застрахован от ошибок или осложнений в процессе операции. Результатом может стать кровотечение и гематома, повреждение собственно мозгового вещества или его сосудов, смещение структур головного мозга или его быстрый отек.

Пункция головного мозга у новорожденных детей

Вентрикулярная пункция у младенцев осуществляется через большой родничок, и это не создает таких сложностей, как у взрослых, с окостеневшим сводом черепа, требующим специально фрезы. Примерное течение мало чем отличается от взрослого (если не считать инвазии костей), только игла вводится не на 4, а на 1.5 см. Одновременно проводится измерение давления биологической жидкости и забор в пробирку для исследования ее состава.

Противопоказания

Нельзя прибегать к осуществлению процедуры, если есть признаки серьезных патологий головного мозга – отеков, дислокации, гематом после полученного травмирования или пережитого шока.

Травма ГМ и ее последствия – основное препятствие к проведению подобной диагностики, так же, как беременность и большая кровопотеря. Не рекомендуется проведение пункции и при инфекционных процессах в области спины и поясницы, при наличии пролежней, абсцессов или гнойников.

Стоимость в РФ

В Москве цена процедуры стартует от 5 тыс. руб, и может увеличиваться, в зависимости от престижности клиники и работающих в ней светил мировой медицины. В провинции цены существенно ниже, но сложность выполнения и ответственность хирурга предполагают, что эта категория вмешательств не из дешевых.

Какие методы диагностики рассеянного склероза самые достоверные

Информативность и чувствительность каждого метода индивидуальна, вот список разных методов диагностики, ранжированный по степени их достоверности.

Спинномозговая пункция на олигоклональные антитела

Чувствительность этого метода самая высокая, почти 95%. Спинномозговая пункция проводится для того, чтобы сделать анализ той жидкости, которая окружает головной и спинной мозг, потому что именно в ней накапливаются антитела — олигоклональные антитела, которые потом разрушают миелиновую оболочку нервных волокон. Благодаря этому методу можно определить их количество и увидеть, что это за антитела.

Если в спинномозговой жидкости не будут обнаружены олигоклональные антитела, то это означает, что вероятность наличия РС низкая. Если же антитела есть, то это не означает наличие именно рассеянного склероза, но вероятность большая. Возможно, у человека имеется заболевание с похожим механизмом действия. Подробнее о том, почему важно наличие антител, можно прочитать в статье про механизм развития рассеянного склероза.

Большое достижение в медицине, что существуют такие чувствительные маркеры заболевания, которые позволяют быстро поставить правильный диагноз. Не нужно ждать следующих обострений, чтобы убедиться, что есть распространенность болезни во времени и, тем самым, терять это время. Можно уже сразу начинать лечение, а исследования показывают, что чем раньше начать терапию, тем легче будет протекать заболевание.

Однако, если человек уже болеет продолжительное время, и врач видит, что были обострения и ремиссии, то спинномозговую пункцию делать не обязательно. Диагноз в таком случае ставится клинически на основании жалоб и осмотра, при отсутствии прочих сомнений у врача.

МРТ головного мозга

На этапе диагностики часто используется МРТ, сейчас это фактически обязательная часть. Анализируя МРТ-изображения, врач ориентируется на то, в каком месте возникло структурное повреждение. Здесь очень важно соотнести клинические проявления болезни, которые есть у человека на момент выполнения МРТ, с теми нарушениями, которые видны на снимках. То есть, если очаг находится в зоне мозга, которая отвечает за зрение, а человек жалуется на шаткость походки, то это несоответствие клиники и нарушениям в мозге. И это может говорить о том, что у человека не рассеянный склероз, а какое-то другое заболевание.

Поскольку МРТ является исследованием, которое при рассеянном склерозе проводится регулярно, то подробнее об этом методе и его роли в диагностике и лечении можно прочитать в статье про МРТ при РС.

Вызванные потенциалы

Вызванные потенциалы — это электрофизиологический метод, который анализирует электрическое проведение по проводникам, по периферическим нервам, по центральной нервной системе. Выполняется он путем наложения электродов на поверхность головы. Подается стимул определенной модальности (звуковой сигнал, зрительное изображение, тактильное раздражение) и оценивается скорость, с которой это раздражение попадает в кору головного мозга. Если оболочка нервного волокна повреждена, то скорость прохождения импульса меняется.

Есть более чувствительный и информативный метод ОКТ (оптическая когерентная томография), который вошел в нашу практику и во многом заменил вызванные потенциалы.

Дифференциальный анализ

Если врач на этапе диагностики видит признаки, характерные для какого-то другого заболевания со схожим механизмом развития, то проводится дифференциальный анализ. Например, рассеянный склероз часто дифференцируют с воспалительными заболеваниями, такими как острый рассеянный энцефаломиелит — многоочаговое поражение головного мозга, когда все очаги одномоментно накапливают контрастное вещество. В плане прогноза это заболевание может быть лучше в том смысле, что оно протекает в одну фазу — фазу обострения. Поэтому крайне редко бывает повторение такого состояния, в отличие от РС, для которого характерно чередование обострения и ремиссии.

Кроме того, РС диффернцируют с оптикомиелитом и ассоциированными с ним болезни, для которых также характерны поражения зрения, спинного мозга. Также неврологи исключают различные наследственные заболевания при жалобах на нарушение координации или различные атаксии.

Если говорить про МРТ, то похожим образом выглядят снимки с ангиопатией, при которой тоже возникает много очагов. И существуют различные инфекции, которые могут давать похожую картину на МРТ (например, токсоплазменное поражение головного мозга).

Проводя дифференциальный диагноз при установленном диагнозе РС, важно помнить, что рассеянный склероз может сочетаться с другими заболеваниями. И, конечно же, бывают случаи, что РС вовсе неправильно установлен и на самом деле у человека другая болезнь.

В 2016 году было опубликовано исследование, которое проводили 4 американских центра. Они описали случаи неправильно установленного диагноза РС — были очень подробно описаны пациенты, получаемое ими специфическое лечение от РС. Все они болели длительно — 10 и более лет, и все это время жили с неправильным диагнозом. И вот какие диагнозы чаще всего врачи путали с рассеянным склерозом: мигрень, фибромиалгия, конверсионные расстройства, оптикомиелит и ассоциированные с ним заболевания.

Конечно, важно критически относиться к этим данным — вполне возможно иметь мигрень и РС вместе. Главное — нужно регулярно наблюдаться у врача и доверять мнению специалиста.

Читайте также:

Читайте также: