Что такое реакция замещения кратко

Урок 13. Типы химических реакций

В уроке 13 «Типы химических реакций» из курса «Химия для чайников» мы узнаем о типах химических реакций; подробно рассмотрим каждый тип и научимся их различать.

Мир химических реакций весьма разнообразен. Самые различные химические реакции постоянно происходят в природе, осуществляются человеком. Можно ли классифицировать химические реакции? Что положить в основу их классификации? Сущность всякой химической реакции состоит в превращении веществ: разрушаются исходные вещества и образуются продукты реакций, меняется число и состав исходных веществ и продуктов реакции. Характер этих изменений и положен в основу классификации химических реакций.

Реакции соединения

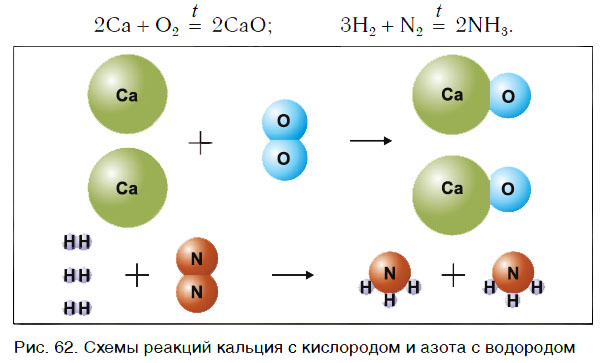

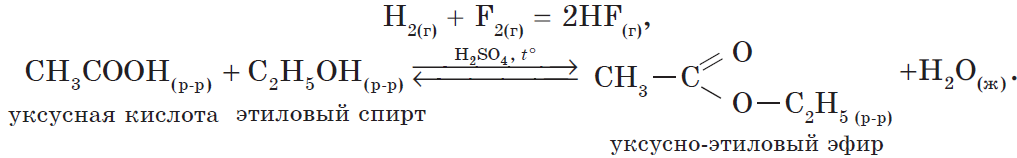

Рассмотрим уравнения следующих реакций (рис. 62):

Чем сходны данные реакции между собой? Тем, что в результате взаимодействия двух веществ получается только одно вещество. Такие реакции получили название реакций соединения.

Реакции соединения — это реакции, в результате которых из двух или нескольких веществ образуется одно новое сложное вещество.

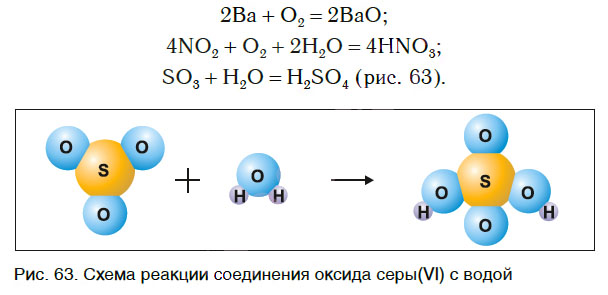

В одних случаях из двух простых веществ получается одно сложное, в других — соединяются два и более простых или сложных веществ:

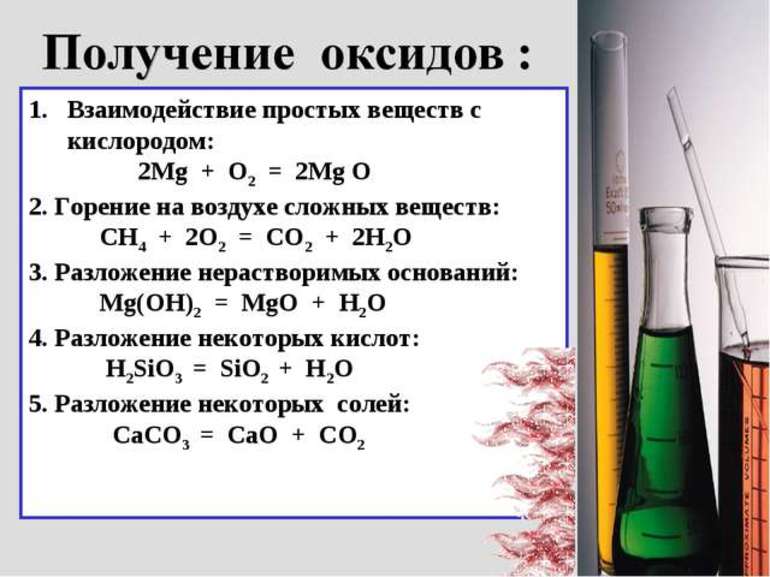

Реакции разложения

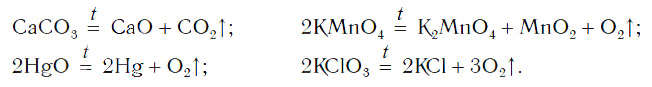

Рассмотрим уравнения следующих реакций:

Можно заметить, что из одного сложного вещества получается два или более новых веществ. Это реакции разложения. В них могут образовываться как простые, так и сложные вещества.

Реакции разложения — это реакции, в результате которых из одного сложного вещества образуется несколько новых веществ.

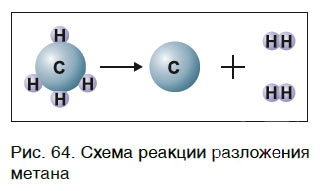

Для начала реакции разложения обычно необходимо нагреть исходные вещества. Например, негашеную известь CaO в промышленности получают нагреванием известняка CaCO3, реакция разложения происходит при температуре около 1000 °С. К такому типу реакций относится и реакция разложения метана CH4 (рис. 64) — составной части природного газа:

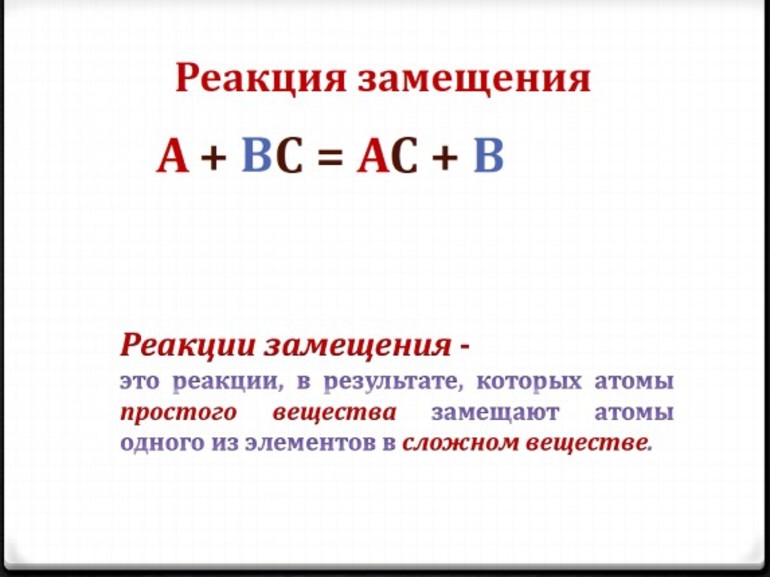

Реакции замещения

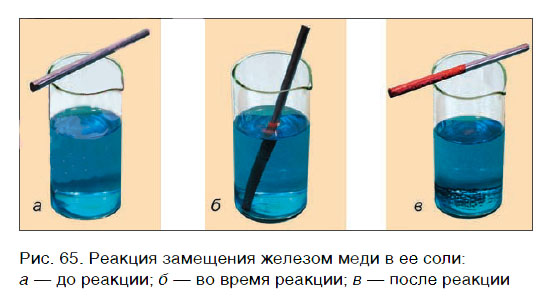

А могут ли взаимодействовать между собой два вещества: одно простое и одно сложное? Проверим это на опыте. В раствор медного купороса опустим небольшой кусочек железа — кнопку, гвоздь, канцелярскую скрепку с хорошо очищенной поверхностью. Через 2—3 мин извлечем железо из раствора и увидим, что на его поверхности образовался темно-красный налет меди. В химическую реакцию вступили простое (Fe) и сложное (CuSO4) вещества, и образовались новое простое (Cu) и новое сложное (FeSO4) вещества:

Из опыта и уравнения химической реакции хорошо видно, что атомы железа заместили атомы меди в сложном веществе (рис. 65). Такие химические реакции относятся к реакциям замещения.

Реакции замещения — это реакции, в результате которых атомы простого вещества замещают атомы одного из элементов в сложном веществе.

Для протекания таких реакций необходимо соблюдать некоторые особые условия. Не все простые вещества обязательно должны взаимодействовать со сложными веществами. В дальнейшем при изучении химии вы познакомитесь с этими условиями, а также с другими типами химических реакций.

Краткие выводы урока:

Надеюсь урок 13 «Типы химических реакций» был понятным и познавательным. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии. Если вопросов нет, то переходите к следующему уроку.

Общие сведения

Все вещества принято разделять на два вида. Химические тела, образованные атомами одного химического реагента, называют простыми. Например, железо, в состав которого входят молекулы, образованные атомами Fe. Тела, состоящие из атомов разных элементов, относят к сложному виду — например, серная кислота. Состоит H2SO4 из молекул, образующихся атомами водорода, серы и кислорода.

В процессе химических взаимодействий новые вещества получаются только из тех атомов, которые имелись в исходном состоянии. Для того чтобы понять, по каким признакам происходит классификация химических реакций, следует рассмотреть несколько уравнений.

Медь, взаимодействуя с кислородом, образует оксид меди два: 2Cu + O2 — 2CuO. При смешении сульфата меди и гидроксида натрия образуется синий гидроксид меди и сульфат натрия: CuSO4 + 2NaOH — Cu (OH)2 + Na2SO4. Оксид гидраргиума распадается на двухвалентный кислород и ртуть: 2HgO — 2Hg + O2. Кальций, соединяясь с углекислым газом, образует карбонат: CaO +CO2 — CaCO3. Цинк при смешении с серной кислотой вытесняется ею: Zn + H2SO4 — ZnSO4 + H2, гидроксид железа распадается на трёхвалентное железо и воду: 2Fe (OH) — Fe2O3 + 3H2O.

Таким образом, различные реакции можно объединить в группы по количеству, составу и качеству исходных веществ и продуктов. Всего их существует четыре вида:

Впервые высказал предположение о классификации реакций Д. И. Менделеев. Судить об их прохождении можно по изменению цвета, выпадению осадка, выделению газа, образованию свечения.

Механизмы взаимодействия

Протекание реакций замещения в органической химии описывают механизмами. Под ними понимают процесс детального изучения всех стадий и промежуточных веществ, а также природы взаимодействия реагентов между собой. Ими описывают характер разрыва связей и изменение энергии при переходе из начального состояния в конечное.

Механизмы замещения характеризуют по наиболее часто используемой классификации Ингольда, основоположником многих понятий органической химии. По его таблице, реакцию замещения (S) разделяют по составу частиц входящих во взаимодействия. Она бывает:

Это удобная классификация, хотя они и не учитывает молекулярность соединений. Её альтернативной является разделение по Июпаку. Оно реже используется и основано на описании базовых актов создания и уничтожения связей. Предложена классификация была в 1988 году. Июпак утверждал, что использование классификации Ингольда вызывает двусмысленные ситуации, когда одно объяснение может использоваться для разного замещения, например, одностадийного ароматического замещения и двустадийной реакции алифатического атома углерода.

В его описании используются символы A и D, пишущиеся слитно при отщеплении и разделенные плюсом, если стадии происходят отдельно. Нижние индексы обозначают тип реакции. Такое описание обычно громоздкое, поэтому в учебной литературе редко когда приводится.

Электрофильные и нуклеофильные

Самое важное, что нужно знать об электрофильных реакциях, это то, что существует два варианта разрыва связи: монополярная и гетерополярная. В первом случае электронная пара разрушающегося соединения не разрывает связь с атомом углерода. Например, вещество, для которого характерна реакция замещения, метан: H3CH — H3C +H, то есть из предельного углеводорода образуется отрицательно заряженный карбанион, а электронная пара остаётся у атома углерода.

Карбанионы могут быть разной гибридизации sp2 и sp3. Чем больше их устойчивость, тем у них ниже способность к реакциям. Определяется она степенью делокализации заряда у атома углерода. Устойчивость уменьшается в ряду: фенил — винил — циклопропил — метил. Самая слабая у вторичного и третичного карбаниона (разделение происходит по количеству связей углерода).

Нуклеофильная реакция будет протекать при разрушении углеродной связи. В этом случае электронная пара отсоединяется. Образуется углеродный ион с положительным зарядом. Формула записи будет соответствовать виду: H3C: Cl — H3C+: Cl-. Образуемый элемент носит название карбкатион. Электронная пара теряет атом углерода. Положительный заряд находится в sp2-гибридизации, то есть, меняет своё валентное состояние на более энергетически выгодное. Устойчивость карбкатионов определяется степенью делокализации. Она увеличивается в ряду метил — катион — первичный — вторичный — третичный.

Радикальные реакции

Затормозить свободнорадикальные реакции можно ингибиторами или инициаторами, так как они очень реакционноспособные частицы. В качестве ингибиторов выступает кислород, йод, полифенол, амин и другие соединения. Есть два способа появления радикалов:

Устойчивое состояние определяется делокализацией свободной частицы, пространственным и конформационным фактором. К первичным радикалам относят: метилы, этилы, пропилы и изобутилы. К вторичным — изопропилы, втор-бутилы, а к третичным — трет-бутилы. Стабилизация возрастает от первичных к третичным.

Наиболее типичным механизмом является реакция замещения хлорирования метана:

CH 4 + Cl 2 — CH3Cl + HCl.

При радикальном замещении происходит следующее:

К более серьёзным реакциям относится взаимодействие брома с пропаном в результате термолиза: CH3CH2CH3 + Br2 — CY3CHCH3: Br + HBr. При обрыве цепи, после взаимодействия двух радикалов, образуется молекула брома. Реакция радикала с изопропилом приводит к появлению двух бром пропан, а также образованию соединение «два, три диметилбутан».

Взаимодействие с галогенами зависит от их расположения и соответствует следующему: F2 > Cl2 > Br2 > I2. С йодом реакция уже не идёт.

Типичное замещение

Различные задания на определение типа реакций начинают решать в восьмом классе. Для того чтобы решать задачи, необходимо не только правильно знать, как записать процесс, но и определить невозможный тип, а также различать вид термического процесса. Ведь протекание любой химической реакции невозможно без поглощения или выделения тепла. Такие процессы соответственно называются экзотермическими и эндотермическими.

К особенностям элементов, способных участвовать в реакции, относят:

Все эти элементы могут вступать в реакцию с образованием простого или сложного нового вещества. Во время процесса образуются новые соединения. Это происходит до тех пор, пока не иссякнут все свободные радикалы.

Примеры и онлайн-решения

Реакции замещения в своём большинстве являются окислительно-восстановительными. Примеры процессов, в которых не наблюдается изменение степени окисления, немногочисленны.

Из распространённых реакций, можно привести следующие:

Для проверки своих знаний существуют интернет-сервисы, позволяющие быстро решить любое химическое уравнение онлайн, например, chemequations.com. Пользоваться им сможет любой, даже тот, кто не умеет правильно указать обозначения химических элементов. Для работы с сайтом необходимо написать части соединения (система будет сама предлагать правильное их обозначение) и нажать «Поиск». Правильное решение будет рассчитано автоматически.

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии

Теория к заданию 19 из ЕГЭ по химии

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии

Химические реакции, или химические явления, — это процессы, в результате которых из одних веществ образуются другие, отличающиеся от них по составу и (или) строению.

При химических реакциях обязательно происходит изменение веществ, при котором рвутся старые и образуются новые связи между атомами.

Химические реакции следует отличать от ядерных реакций. В результате химической реакции общее число атомов каждого химического элемента и его изотопный состав не меняются. Иное дело ядерные реакции — процессы превращения атомных ядер в результате их взаимодействия с другими ядрами или элементарными частицами, например, превращение алюминия в магний:

Классификация химических реакций многопланова, т.е. в ее основу могут быть положены различные признаки. Но под любой из таких признаков могут быть отнесены реакции как между неорганическими, так и между органическими веществами.

Рассмотрим классификацию химических реакций по различным признакам.

Классификация химических реакций по числу и составу реагирующих веществ. Реакции, идущие без изменения состава вещества

В неорганической химии к таким реакциям можно отнести процессы получения аллотропных модификаций одного химического элемента, например:

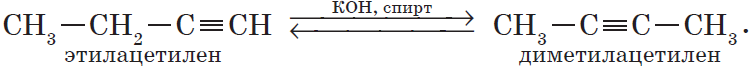

В органической химии к этому типу реакций могут быть отнесены реакции изомеризации, которые идут без изменения не только качественного, но и количественного состава молекул веществ, например:

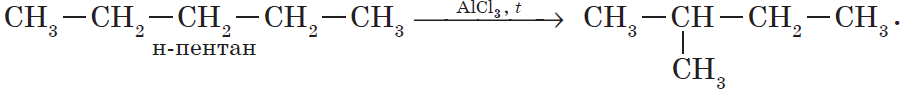

1. Изомеризация алканов.

Реакция изомеризации алканов имеет большое практическое значение, т.к. углеводороды изостроения обладают меньшей способностью к детонации.

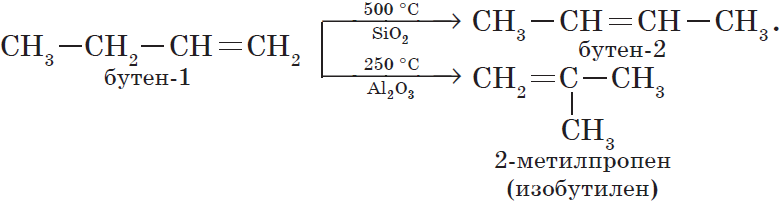

2. Изомеризация алкенов.

3. Изомеризация алкинов (реакция А. Е. Фаворского).

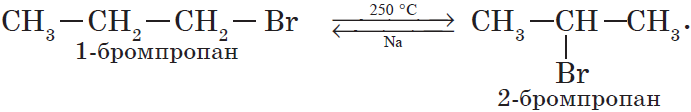

4. Изомеризация галогеналканов (А. Е. Фаворский).

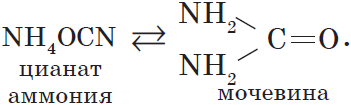

5. Изомеризация цианата аммония при нагревании.

Впервые мочевина была синтезирована Ф. Велером в 1882 г. изомеризацией цианата аммония при нагревании.

Реакции, идущие с изменением состава вещества

Можно выделить четыре типа таких реакций: соединения, разложения, замещения и обмена.

1. Реакции соединения — это такие реакции, при которых из двух и более веществ образуется одно сложное вещество.

В неорганической химии все многообразие реакций соединения можно рассмотреть на примере реакций получения серной кислоты из серы:

1) получение оксида серы (IV):

$S+O_2=SO_2$ — из двух простых веществ образуется одно сложное;

2) получение оксида серы (VI):

3) получение серной кислоты:

$SO_3+H_2O=H_2SO_4$ — из двух сложных веществ образуется одно сложное.

Примером реакции соединения, при которой одно сложное вещество образуется из более чем двух исходных, может служить заключительная стадия получения азотной кислоты:

В органической химии реакции соединения принято называть реакциями присоединения. Все многообразие таких реакций можно рассмотреть на примере блока реакций, характеризующих свойства непредельных веществ, например этилена:

1) реакция гидрирования — присоединение водорода:

2) реакция гидратации — присоединение воды:

3) реакция полимеризации:

2. Реакции разложения — это такие реакции, при которых из одного сложного вещества образуется несколько новых веществ.

В неорганической химии все многообразие таких реакций можно рассмотреть на примере блока реакций получения кислорода лабораторными способами:

1) разложение оксида ртути (II):

$2HgO<→>↖

2) разложение нитрата калия:

$2KNO_3<→>↖

3) разложение перманганата калия:

$2KMnO_4<→>↖

В органической химии реакции разложения можно рассмотреть на примере блока реакций получения этилена в лаборатории и промышленности:

1) реакция дегидратации (отщепления воды) этанола:

2) реакция дегидрирования (отщепления водорода) этана:

3) реакция крекинга (расщепления) пропана:

3. Реакции замещения — это такие реакции, в результате которых атомы простого вещества замещают атомы какого-либо элемента в сложном веществе.

В неорганической химии примером таких процессов может служить блок реакций, характеризующих свойства, например, металлов:

1) взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой:

2) взаимодействие металлов с кислотами в растворе:

3) взаимодействие металлов с солями в растворе:

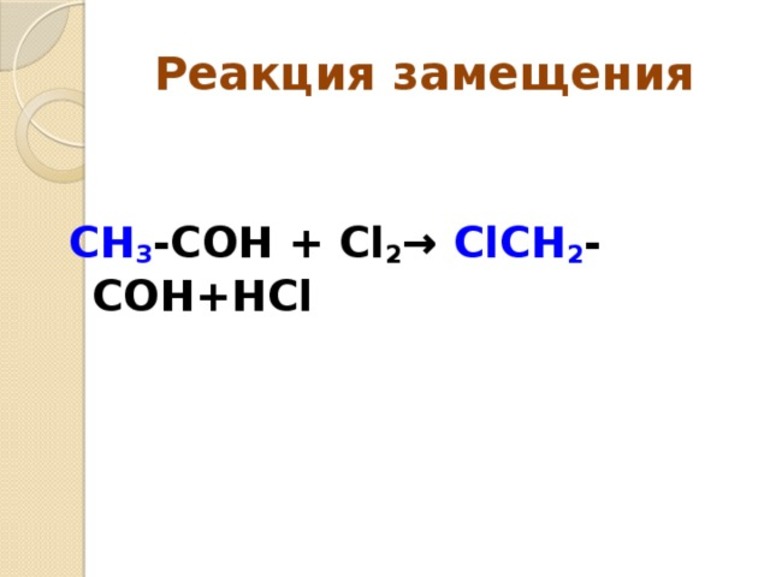

Предметом изучения органической химии являются не простые вещества, а только соединения. Поэтому как пример реакции замещения приведем наиболее характерное свойство предельных соединений, в частности метана, — способность его атомов водорода замещаться на атомы галогена:

Другой пример — бромирование ароматического соединения (бензола, толуола, анилина):

Обратим внимание на особенность реакций замещения у органических веществ: в результате таких реакций образуются не простое и сложное вещества, как в неорганической химии, а два сложных вещества.

В органической химии к реакциям замещения относят и некоторые реакции между двумя сложными веществами, например, нитрование бензола:

Она формально является реакцией обмена. То, что это реакция замещения, становится понятным только при рассмотрении ее механизма.

4. Реакции обмена — это такие реакции, при которых два сложных вещества обмениваются своими составными частями.

В неорганической химии это может быть блок реакций, характеризующих, например, свойства щелочей:

1) реакция нейтрализации, идущая с образованием соли и воды:

2) реакция между щелочью и солью, идущая с образованием газа:

3) реакция между щелочью и солью, идущая с образованием осадка:

В органической химии можно рассмотреть блок реакций, характеризующих, например, свойства уксусной кислоты:

2) реакция, идущая с образованием газа:

3) реакция, идущая с образованием осадка:

Классификация химических реакций по изменению степеней окисления химических элементов, образующих вещества

Реакции, идущие с изменением степеней окисления элементов, или окислительно-восстановительные реакции.

К ним относится множество реакций, в том числе все реакции замещения, а также те реакции соединения и разложения, в которых участвует хотя бы одно простое вещество, например:

Как вы помните, сложные окислительно-восстановительные реакции составляются с помощью метода электронного баланса:

В органической химии ярким примером окислительно-восстановительных реакций могут служить свойства альдегидов:

1. Альдегиды восстанавливаются в соответствующие спирты:

2. Альдегиды окисляются в соответствующие кислоты:

Реакции, идущие без изменения степеней окисления химических элементов.

К ним, например, относятся все реакции ионного обмена, а также:

Классификация химических реакций по тепловому эффекту

По тепловому эффекту реакции делят на экзотермические и эндотермические.

Эти реакции протекают с выделением энергии.

К ним относятся почти все реакции соединения. Редкое исключение составляют эндотермические реакции синтеза оксида азота (II) из азота и кислорода и реакция газообразного водорода с твердым иодом:

Экзотермические реакции, которые протекают с выделением света, относят к реакциям горения, например:

Гидрирование этилена — пример экзотермической реакции:

Она идет при комнатной температуре.

Эндотермические реакции

Эти реакции протекают с поглощением энергии.

Очевидно, что к ним относятся почти все реакции разложения, например:

а) обжиг известняка:

Количество выделенной или поглощенной в результате реакции энергии называют тепловым эффектом реакции, а уравнение химической реакции с указанием этого эффекта называют термохимическим уравнением, например:

Классификация химических реакций по агрегатному состоянию реагирующих веществ (фазовому составу)

Это реакции, в которых реагирующие вещества и продукты реакции находятся в разных агрегатных состояниях (в разных фазах):

Это реакции, в которых реагирующие вещества и продукты реакции находятся в одном агрегатном состоянии (в одной фазе):

Классификация химических реакций по участию катализатора

Некаталитические реакции идут без участия катализатора:

Каталитические реакции идут с участием катализатора:

Так как все биологические реакции, протекающие в клетках живых организмов, идут с участием особых биологических катализаторов белковой природы — ферментов, все они относятся к каталитическим или, точнее, ферментативным.

Классификация химических реакций по направлению

Необратимые реакции протекают в данных условиях только в од ном направлении.

К ним можно отнести все реакции обмена, сопровождающиеся образованием осадка, газа или малодиссоциирующего вещества (воды), и все реакции горения.

Обратимые реакции в данных условиях протекают одновременно в двух противоположных направлениях.

Таких реакций подавляющее большинство.

В органической химии признак обратимости отражают названия-антонимы процессов:

Обратимы все реакции этерификации (противоположный процесс, как вы знаете, носит название гидролиза) и гидролиза белков, сложных эфиров, углеводов, полинуклеотидов. Обратимость лежит в основе важнейшего процесса в живом организме — обмена веществ.

Что такое реакция замещения кратко

Классификацию органических реакций проводят на основе общих для всех реакций признаков: строение и состав исходных и конечных продуктов; изменение степеней окисления реагирующих частиц; тепловой эффект реакции; ее обратимость и т.п.

Наиболее часто органические реакции классифицируют по следующим признакам:

· по конечному результату реакции (на основе сопоставления строения исходных и конечных продуктов);

· по минимальному числу частиц, участвующих в элементарной реакции;

· по механизму разрыва ковалентных связей в реагирующих молекулах.

Тип многостадийных реакций определяют по самой медленной (лимитирующей) стадии. Различные способы классификации часто сочетаются друг с другом.

1. Классификация реакций по конечному результату

В основе этой классификации лежит сопоставление числа, состава и строения исходных и конечных продуктов по уравнению реакции. В соответствии с конечным результатом различают следующие типы органических реакций:

Если процесс сопровождается изменением степени окисления атома углерода в органическом соединении, то выделяют также реакции окисления и восстановления. Окисление и восстановление органических веществ может проходить по какому-либо из названных выше типов реакций.

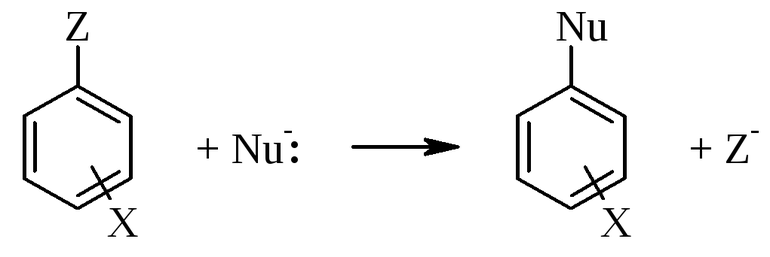

Атом или атомная группировка в молекуле органического соединения замещается на другой атом (или атомную группировку):

Реакции этого типа можно рассматривать как реакции обмена, но в органической химии предпочтительней термин «замещение», поскольку в обмене участвует (замещается) лишь меньшая часть органической молекулы.

C2H6 + Cl2 (на свету) → CH 3 CH 2 Cl + HCl хлорирование этана

CH 3 CH 2 Cl + KOH (водн. р-р) → CH 3 CH 2 OH + KCl щелочной гидролиз хлорэтана

В реакциях присоединения молекула органического соединения и молекула простого или сложного вещества соединяются в новую молекулу, при этом другие продукты реакции не образуются:

К реакциям присоединения относятся также реакции полимеризации:

В реакции отщепления (элиминирования) происходит отрыв атомов или атомных групп от молекулы исходного вещества при сохранении ее углеродного скелета.

· отщепление хлороводорода (при действии на хлоралкан спиртовым раствором щёлочи)

· отщепление воды (при нагревании спирта с серной кислотой)

CH3-CH2OH → CH 2 =CH 2 + H 2 O дегидратация этанола

· отщепление водорода от алкана (в присутствии катализатора)

Реакции изомеризации или перегруппировки

В органическом соединении происходит переход (миграция) отдельных атомов или групп атомов от одного участка молекулы к другому без изменения ее качественного и количественного состава:

В этом случае исходное вещество и продукт реакции являются изомерами (структурными или пространственными).

Например, в результате перегруппировки может изменяться углеродный скелет молекулы:

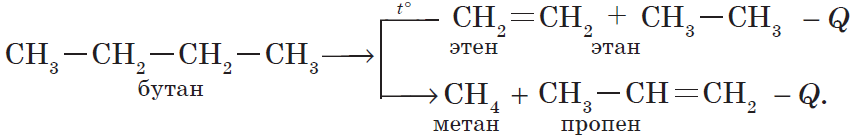

В результате реакции разложения из молекулы сложного органического вещества образуется несколько менее сложных или простых веществ:

К этому типу реакций относится процесс крекинга – расщепление углеродного скелета крупных молекул при нагревании и в присутствии катализаторов:

Реакции разложения при высокой температуре называют пиролизом, например:

СН4 → C + 2H2 пиролиз метана (1000 o C)

Реакции окисления и восстановления

Если атом углерода в органической молекуле окисляется (отдает электроны более электроотрицательному атому), то этот процесс относят к реакциям окисления, т.к. продукт восстановления окислителя (обычно неорганическое вещество) не является конечной целью данной реакции. И наоборот, реакцией восстановления считают процесс восстановления атома углерода в органическом веществе.

Часто в органической химии ограничиваются рассмотрением реакций окисления и восстановления как реакций, связанных с потерей и приобретением атомов водорода и кислорода.

Вещество окисляется, если оно теряет атомы H и (или) приобретает атомы O. Кислородсодержащий окислитель обозначают символом [O]:

Вещество восстанавливается, если оно приобретает атомы H и (или) теряет атомы O. Восстановитель обозначают символом [H]:

Классификация реакций по числу частиц, участвующих в элементарной стадии

По этому признаку все реакции можно разделить на диссоциативные (мономолекулярные) и ассоциативные (бимолекулярные, тримолекулярные).

· Мономолекулярные реакции – реакции, в которых участвует только одна молекула (частица):

К этому типу относятся реакции распада и изомеризации. Процессы электролитической диссоциации также соответствуют этому типу, например:

Это самый распространенный тип элементарных реакций.

· Тримолекулярные реакции – реакции типа

в которых происходит столкновение трех молекул.

Тримолекулярные реакции встречаются довольно редко. Одновременное соударение большего числа частиц маловероятно.

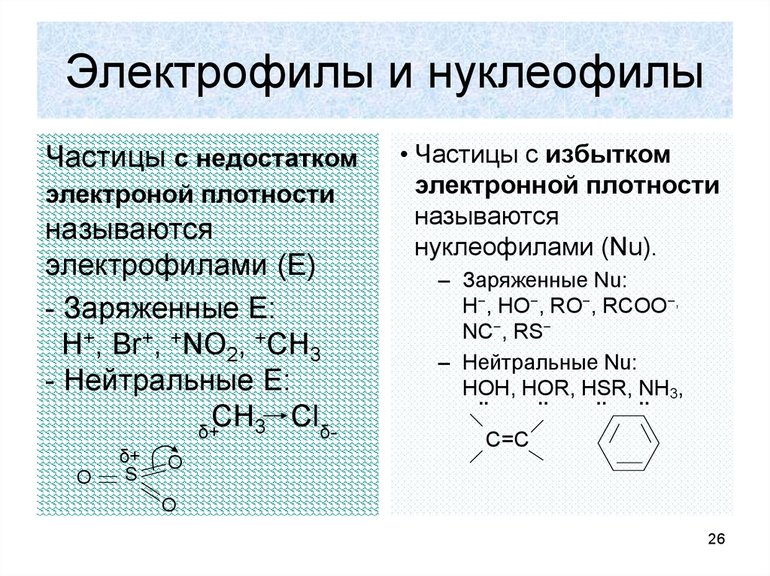

Классификация реакций по механизму разрыва связей

В зависимости от способа разрыва ковалентной связи в реагирующей молекуле органические реакции подразделяются нарадикальные и ионные реакции. Ионные реакции в свою очередь делятся по характеру реагента, действующего на молекулу, наэлектрофильные и нуклеофильные.

Разрыв ковалентной связи может происходить двумя способами, обратными механизмам ее образования.

Разрыв связи, при котором каждый атом получает по одному электрону из общей пары, называется гомолитическим:

В результате гомолитического разрыва образуются сходные по электронному строению частицы, каждая из которых имеет неспаренный электрон. Такие частицы называются свободными радикалами.

Если при разрыве связи общая электронная пара остается у одного атома, то такой разрыв называется гетеролитическим:

Электрофильной называется реакция, в которой молекула органического вещества подвергается действию электрофильного реагента.

Электрофильные («любящие электроны») реагенты или электрофилы – это частицы (катионы или молекулы), имеющие свободную орбиталь на внешнем электронном уровне.

CH2=CH2 + HCl → CH3CH2Cl (электрофил – H + в составе HCl)

Механизм электрофильного присоединения обозначается символом AdE (по первым буквам английских терминов: Ad – addition [присоединение], E – electrophile [электрофил]).

Катион NO2 + образуется в смеси конц. кислот HNO3 и H2SO4.

Обозначение механизма – SE (S – substitution [замещение]).

Нуклеофильной называется реакция, в которой молекула органического вещества подвергается действию нуклеофильного реагента.

Строение некоторых нуклеофильных реагентов

Благодаря подвижности π-электронов, нуклеофильными свойствами обладают также молекулы, содержащие π-связи:

(Между прочим, это объясняет, почему этилен CH2=CH2 и бензол C6H6, имея неполярные углерод-углеродные связи, вступают в ионные реакции с электрофильными реагентами).

Примеры нуклеофильных реакций

Механизм нуклеофильного замещения обозначается символом SN (по первым буквам английских терминов: S – substitution [замещение], N – nucleophile [нуклеофил]).

Обозначение механизма – AdN (Ad – addition [присоединение]).