Что такое речь в педагогике определение

Педагогический словарь

РЕЧЬ

Ребёнок усваивает язык в процессе общения со взрослыми и учится пользоваться им в Р. Речь, являясь средством выражения мыслей, становится осн. механизмом мышления человека, средством осуществления мыслительных операций.

Тесно связана Р. и с другими психическими процессами: восприятием, запоминанием и воспроизведением; существенна роль Р. в воображении, при осознании своих эмоций, регуляции своего поведения.

Нарушения речи, отклонения от принятой в данной языковой среде речевой нормы, полностью или частично препятствующие речевому общению и ограничивающие возможности социальной адаптации человека. Для обозначения нарушений Р. используются различные термины: расстройства, дефекты, недостатки и недоразвитие Р., речевая патология, речевые отклонения. Нарушения Р., как правило, обусловлены отклонениями в психофизиологическом механизме Р., не соответствуют возрасту, самостоятельно не преодолеваются и могут оказывать влияние на психическое развитие. Специфика нарушений зависит от времени их проявления (в процессе речевого развития или после его завершения); от уровня психического и интеллектуального развития; от влияния окружающей среды и других факторов. Нарушения Р. в коррекционной (специальной) педагогике (см. Логопедия) рассматриваются с позиций этиологии, патогенеза, системного строения речевой деятельности. Наиболее продуктивными для организации коррекционно-педагогического воздействия являются клинико-педагогическая и психолого-педагогическая классификации нарушений Р.

Психолого-педагогическая классификация базируется на лингвистических и психологических критериях и учитывает структурные компоненты речевой системы и функциональные аспекты Р. Выделяются: нарушения языковых средств общения: фонетико-фонематическое недоразвитие Р. (ФФН), т.е. нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей вследствие дефектов восприятия и произношения фонем; общее недоразвитие Р. (ОНР), которое объединяет сложные речевые расстройства в тех случаях, когда у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне, и нарушения в применении языковых средств общения в речевой деятельности (коммуникативный аспект) заикание, проявление речевого негативизма и др. Нарушения письма и чтения трактуются как отсроченные проявления ФФН и (или) ОНР, обусловленные у детей несформированностью фонематических и морфологических обобщений в устной речи. На этой основе разработана теория обучения детей с тяжёлыми нарушениями Р. и принципы комплектования логопедических учреждений системы образования.

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с нарушениями Р. входят в систему специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

Отдельные логопедические группы при дошкольных учреждениях общего типа.

Логопедические пункты общеобразовательных учреждений (городских и сельских) для детей школьного возраста с нарушениями устной и письменной Р. (первичного характера: с ФФН, с фонетическим дефектом; с нарушением строения и функции артикуляционного аппарата; с нарушением чтения и письма, обусловленным недоразвитием Р.). Осуществляются групповые и подгрупповые занятия во внеурочное время (от 0,5 до 1,5 года), а также консультации врачей-специалистов, психологическая и медицинская помощь.

Что такое речь в педагогике определение

Полезное

Смотреть что такое «Речь» в других словарях:

речь — речь, и, мн. ч. и, ей … Русский орфографический словарь

речь — речь/ … Морфемно-орфографический словарь

Речь — Речь конкретное говорение, протекающее во времени и облечённое в звуковую (включая внутреннее проговаривание) или письменную форму. Под речью понимают как сам процесс говорения (речевую деятельность), так и его результат (речевые произведения,… … Лингвистический энциклопедический словарь

РЕЧЬ — РЕЧЬ, речи, мн. речи, речей, жен. 1. только ед. Способность пользоваться языком слов. Речь один из признаков, отличающих человека от животных. Развитие речи. Владеть речью (книжн.). 2. только ед. Звучащий язык, язык в момент произношения.… … Толковый словарь Ушакова

речь — сущ., ж., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? речи, чему? речи, (вижу) что? речь, чем? речью, о чём? о речи; мн. что? речи, (нет) чего? речей, чему? речам, (вижу) что? речи, чем? речами, о чём? о речах 1. Речью называется чья либо… … Толковый словарь Дмитриева

речь — сложившаяся исторически в процессе материальной преобразующей деятельности людей форма общения, опосредствованная языком. Р. включает процессы порождения и восприятия сообщений для целей общения или (в частном случае) для целей регуляции и… … Большая психологическая энциклопедия

речь — и есть система рефлексов социального контакта, с одной стороны, а с другой – система рефлексов сознания по преимуществу, т.е. для отражения влияния других систем. [1.1.1, 52; 1.1.3, 95] <. > речь – не только система звуков, но и система… … Словарь Л.С. Выготского

РЕЧЬ — РЕЧЬ. Голосовая речь представляет собой высшую форму символически выразительных функций; более элементарными проявлениями этих выразительных функций служат аффективные возгласы, мимика и жестикуляция. В противоположность этим последним, имеющим… … Большая медицинская энциклопедия

речь — Слово, предложение, фраза, спич, тост, здравица, аллокуция, диатриба, рацея, тирада, филиппика, изложение, слог, стиль, перо. Речь бессодержательная, медоточивая, прочувствованная, сладкая, содержательная. Заводить, держать, произносить, вести… … Словарь синонимов

Речь — Река и речь, создал господь Вас вдохновением единым. Вас никому не побороть, Для вашей плоти нет плотины. Боги так же, как и люди, поначалу могли видеть, но не умели говорить (1) и объяснялись между собой… … Энциклопедия мифологии

речь — и; мн. речи, ей; ж. 1. Способность говорить, выражать словами мысль. Органы речи. Расстройство речи. Урок развития речи. Владеть речью. Затруднённая речь. Дар речи (умение красиво говорить). Лишиться дара речи (стать немым или утратить… … Энциклопедический словарь

Понятие о речи и ее развитии

Мария Воинова Васильева

Понятие о речи и ее развитии

В психолого-педагогической и методической литературе представлено несколько определений речи. М. Р. Львов определяет речь как деятельность человека, применение языка для общения, для передачи своих мыслей, знаний, намерений, чувств. «Это и разговор друзей, и горячий призыв оратора, и монолог артиста на сцене, и ответ ученика в классе, и научный труд и телеграмма».

Большинство психологов рассматривают речь как речевую деятельность, выступающую или в виде целостного акта деятельности (если она имеет специфическую мотивацию, не реализуемую другими видами деятельности, или в виде речевых действий, включенных в неречевую деятельность. Структура речевой деятельности или речевого действия в принципе совпадает со структурой любого действия, т. е. включает фазы ориентировки, планирования (в форме «внутреннего программирования», реализации и контроля

Речь может быть активной, конструируемой каждый раз заново, и реактивной, представляющей собой цепочку динамических речевых стереотипов. В условиях спонтанной устной речи сознательный выбор и оценка используемых в ней языковых средств сведены до минимума, в то время как вписьменной речи и в подготовленной устной речи занимают значительное место.

Речь выполняет ряд функций:

— обозначения – каждое слово, предположение имеют определенное содержание.

— Сообщения – передача сведений, знаний, опыта.

— Выражения – обнаружение через интонацию, ударения, построение, использование сравнений, пословиц и т. п. чувств, потребностей, отношений.

— Воздействия – побуждение к выполнению задач, проявлению активности, к изменению взглядов.

Функции речи по-разному проявляются в различных ее видах. Различные виды и формы речи строятся по специфическим закономерностям (например, разговорная речь допускает значительные отклонения от грамматической системы языка, особое место занимает логическая и тем более художественная речь).

В психологии речи можно выделить следующие виды речи: внутреннюю и внешнюю. Рассмотрим данные виды речевой деятельности подробнее.

Речь внутренняя – различные виды использования языка (точнее, языковых значений) вне процесса реальной коммуникации. Выделяют три основных типа внутренней речи:

б) собственно речь внутренняя, когда она выступает как средство

мышления, пользуется специфическими единицами (код образов и схем, предметный код, предметные значения) и имеет специфическую структуру, отличную от структуры внешней речи;

в) внутреннее программирование, т. е. формирование и закрепление в специфических единицах замысла речевого высказывания, целого текста и его содержательных частей (психологи Е. И. Тихеева, Л. П. Федоренко и др.).

В онтогенезе внутренняя речь формируется в процессе интериоризации внешней речи.

Речь устная – вербальное (словесное) общение при помощи языковых

Диалогическая – это речь поддерживаемая, имеющая собеседника.

Она более простая, свернутая, в ней могут присутствовать интонация, жесты, паузы, ударения. Диалогическая речь может быть ситуативной, т. е. связанной ситуацией, в которой возникло общение, но может быть и контекстуальной, когда все предшествующие высказывания обуславливают последующие. И ситуативные, и контекстуальные диалоги – непосредственные формы общения людей, где участники диалога строят свои суждения и ждут на них реакции других людей.

Монологическая речь – длительное, последовательное, связное изложение мыслей, знаний одним лицом. Монологическая речь требует больших знаний, общей культуры, владения собой, активной и планомерной передачи информации.

М. В. Гамезо, М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик различают речевую

деятельность: по степени произвольности (активная и реактивная, по степени сложности (речь-называние, коммуникативная речь, по степени предварительного планирования (монологическая речь, требующая сложной структурной организации и предварительного планирования, и диалогическая речь).

М. Р.Львов отмечает: «Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в его речевое развитие. Наиболее важные ступени овладения речью приходятся на детский возраст – его дошкольный и школьный периоды».

С самого начала речь возникает как социальное явление, как средство общения. Несколько позднее речь становится так же средством познания окружающего мира, планирования действий. Развиваясь, ребёнок пользуется всё более сложными языковыми единицами. Первоначально ребёнок выражает чувства, побуждения и мысли отдельными словами, лишёнными чёткого грамматического оформления. Но вскоре, примерно с двухлетнего возраста, он начинает интуитивно улавливать в языке систему, его закономерности. В его высказываниях появляются различные части речи, употреблённые в нужных падежных, временных, родовых или иных формах, конструируются предложения. К семилетнему возрасту, дети уже в основном овладевают важнейшими средствами морфологии и многими формами синтаксиса в пределах разговорного стиля.

Иными словами, дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей, для общения, для выражения своих мыслей. Развитие речи ребёнка не стихийный процесс. Оно требует постоянного педагогического руководства.

Рассмотрим основные условия успешного развития речи,формирования речевых умений и навыков у детей:

1) Потребность общения. Следовательно, в методике развития речи должны быть предусмотрены такие ситуации, которые определяют мотивацию речи, ставят ребенка перед необходимостью речевых высказываний, возбуждают у него интерес и желание поделиться чем-то, рассказать о чём-то.

2) Речевая среда. Общение возможно только с помощью общепонятных знаков, т. е. слов, их сочетаний, различных оборотов речи. Следовательно, детям нужно дать образцы речи, или создать речевую среду. Это второе условие развития речи ребёнка. От того, какая у него речевая среда во многом зависит богатство, разнообразие и правильность его собственной речи. Речевая среда – это речь родителей, старших, друзей, фольклор, художественная литература, радио и телевидение, кино и театр.

3) Третье условие речевого развития – обеспечение фактическим материалом. У ребенка него должен быть запас знаний, материала по теме рассказа. Материал должен быть знакомым и значимым.

Кроме того, в развитии речи выделяют три линии:

• Работа над словарём,

• Работа над словосочетанием и предложением

• Работа над связной речью

Все эти три линии развиваютсяпараллельно и находятся так же в подчинительных отношениях: словарная работа даёт материал для предложений, для связной речи; при подготовке к пересказу, сочинению проводится работа над словом и предложением.

Упражнения в связной речи: рассказы, пересказы, сочинения и т. п. – представляют собой высшую ступень в сложной системе речевых упражнений, в них сливаются все умения – и в области словаря, и на уровне предложения, и по логике и композиции текста, и умение накапливать материал, и графо-орфографические умения.

Речь детей в дошкольном возрасте претерпевает различные изменения и всесторонне развивается под воздействием окружающей действительности. Раскрываются все функции речи, а это значит, что ребенок учится планировать, высказывать свои замыслы языковыми средствами, предвидеть возможные реакции собеседника, меняющиеся условия общения, контролировать свою речевую деятельность.

Использование приёмов ТРИЗ в развитии связной речи дошкольника 1 слайд Актуальность Приёмы ТРИЗ позволяют наилучшим образом быстро и качественно решать проблемы речевого развития. Играя со словом дети.

Использование театрализованной деятельности в развитии речи дошкольников Уважаемые коллеги предлагаю вашему вниманию презентацию:«Использование театрализованной деятельности в развитии речи дошкольников» Театрализованная.

Речь: определение, виды и функции — взаимосвязь языка и речи

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Каждый из нас имеет общее представление о том, что такое речь. Однако в понимании этого слова разными людьми бывают существенные различия.

Даже в трактовках словарей под это явление называют то деятельностью говорящего, то формой общения, то вообще психологической способностью человека к выражению мыслей.

Сегодня поговорим о том, как понимают речь лингвисты, какие ее виды и функции они выделяют. Наконец, разберемся в том, какая граница проходит между языком и речью.

Речь — это.

В научном мире редко есть унифицированное значение столь объемных понятий, как речь. Однако трактование Нины Давидовны Арутюновой – одного из наиболее известных языковедов нашего времени – признано большинством лингвистов. Звучит оно так:

Речь – это конкретное говорение, происходящее в звуковой (включая внутреннее проговаривание) или письменной форме.

В Толковом словаре Ушакова же первым значением подается такое:

Речь – это способность пользоваться языком слов. Речь – один из признаков, отличающий человека от животных.

То и другое справедливо. Но с точки зрения науки о языке (и логики нейминга), первичным будет определение Н.Д.Арутюновой. В словарной статье она указывает, что под речью нужно понимать:

Другие значения термина производны. К примеру, существует понимание речи как стиля языка (художественная, деловая), как публичного выступления (приветственная), как характера произношения (невнятная).

Виды речи

Ещё в младшей школе мы узнаем, что речь бывает устной и письменной. Но для языкознания этого распределения недостаточно.

Выделять виды речи принято по трем основным признакам. В зависимости от этих оснований сформированы базовые классификации, представленные ниже.

По типу используемых средств общения

В зависимости от того, с помощью чего человек излагает мысли, речь делится на такие виды:

Очевидно, что в каждом конкретном говорении пересекаются разные виды речи, так как они не находятся в оппозиции друг к другу.

Самое стабильное «комбо» – устная + вербальная + невербальная речь, так как в разговоре мы используем слова, мимику, жестикуляцию.

Письменная речь тоже вербальна, а невербальная составляющая в ней часто сводится к нулю.

Виды речи по признаку прерывности-непрерывности

Эти виды могут быть актуализированы как в устном, так и в письменном общении.

По типу социальных процессов

В определении был акцент на том, что внутреннее проговаривание является формой речи наряду с озвучиванием. Поэтому актуальна такая классификация:

Речь и мышление непосредственно связаны. Процесс трансформации мыслей в слова и слов в мысли основан на феномене внутренней речи.

Описывать конкретное говорение нужно с учетом всех классификаций. К примеру, переписка двух друзей ВК – это внешняя, диалогическая, вербальная, невербальная знаковая (если использованы смайлы) речь.

Функции речи

Выделяют 4 основные функции речи:

Коммуникативная функция имеет 4 аспекта (что это?):

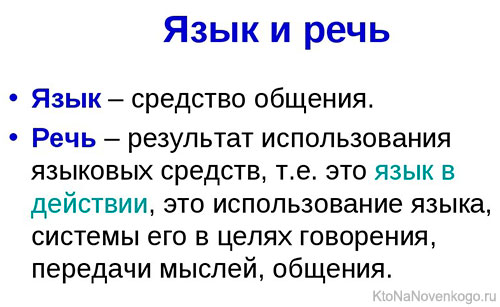

Язык и речь

Язык и речь — два эти феномена тесно связаны между собой.

Под языком мы понимаем средство общения. Это комплексная система знаков, которая понятна каждому носителю. Речь – её непосредственная реализация, конкретное использование языковых средств для передачи мыслей. Подробнее о языке можно почитать здесь.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (4)

То, что животным не присуща речь — это спорное заявление. Например, дельфины очень активно общаются между собой, однако даже современные технологии не могут расшифровать эти звуки.

Речь — самое удивительное изобретение эволюции. Нет ничего в этом мире, что нельзя высказать речью.

Только с помощью речи человек смог настолько продвинуться в развитии. Ведь благодаря ей можно передавать потомками все знания, накопленные за века и даже тысячелетия.

Речистых и болтливых не люблю. Устаю от таких людей. Когда человек много говорит, он как энергетический вампир. А если это мужчина — вообще жесть.

Что такое речь в педагогике определение

образуется в полости рта и глотки» благодаря изменению их очертаний и формы, и если при этом принимает участие голосовой аппарат, то получается звучная. смотреть

I речевая деятельность, общение, опосредствованное Языком, один из видов коммуникативной (см. Коммуникация) деятельности человека. Р. возникла в. смотреть

I речевая деятельность, общение, опосредствованное Языком, один из видов коммуникативной (см. Коммуникация) деятельности человека. Р. возникла в. смотреть

речь 1. ж. 1) Способность выражать мысль словами; умение говорить. 2) Язык в момент произношения слов; звучащий язык. 3) Характер произношения или произнесения. 4) а) Тот или иной вид, стиль языка. б) Свойственный кому-л. язык, чья-л. манера говорить. 5) То, что говорят; слова, разговор. 6) разг. Разговор, беседа, рассуждение. 7) а) Публичное выступление по какому-л. поводу. б) Текст такого публичного выступления. 2. ж. Группа слов, предложение, представляющие собою чье-л. высказывание (в лингвистике).

речь ж.1. (способность говорить) speech дар речи — gift / faculty of speech, power of speaking 2. (характер произношения) enunciation отчётливая речь. смотреть

РЕЧЬ, речевая деятельность, общение, опосредствованное языком; один из видов коммуникативной (см. Коммуникация) деятельности человека. Р. возникла в. смотреть

«РЕЧЬ», ежедневная газета с приложениями, центр, орган партии кадетов. Выходила в Петербурге с февр. 1906 под фактич. ред. П. Н. Милюкова и И. В. Гес. смотреть

Речь — образуется в полости рта и глотки» благодаря изменению их очертаний и формы, и если при этом принимает участие голосовой аппарат, то получается звучная Р., без его же участия — шепот. В состав всякой Р. входят гласные и согласные звуки. Гласные звуки издаются гортанью (см. Голос), колебаниями голосовых связок, и они представляют видоизменения одного и того же основного тона, обусловленные присоединением к нему различных обертонов, как это было окончательно доказано Гельмгольцем. Гласные звуки, в сущности, отличаются друг от друга по своему звуковому оттенку, зависящему от преобладания тех или других обертонов в сложном звуке, преобладание же последних в гласных звуках зависит от той формы, которую принимает полость рта, зев и ротовое отверстие во время прохождения по ним звуковых волн, издаваемых гортанью. Каждой гласной соответствует определенное расположение только что названных частей, причем полость рта и глотки играет в каждом отдельном случае роль надставной трубы (в язычковых музыкальных инструментах), настроенной, подобно резонаторам, на определенный только тон; роль духовой трубы играют трахея и бронхи, роль мехов — легкие. Так, при произношении гласной и благодаря укорочению верхних воздушных путей полость рта принимает форму широкой бутылки с узким горлышком впереди; при произношении е рот несколько удлиняется, при а рот широко открывается, так что полость его обращается в воронку с верхушкой, обращенной кзади, при о рот имеет форму бутылки, но губы вытягиваются кпереди и звучащая труба удлиняется. Это вытягивание губ кпереди в виде трубки выражается особенно резко при гласной у. Каждая из этих форм ротовой полости обладает собственным тоном, по отношению к которому рот является резонатором; этот собственный тон определяется лучше всего поднесением ко рту при различных его формах соответствующих звучащих камертонов различной высоты; резонанс окажется особенно сильным, когда тон камертона совпадает с собственным тоном полости рта. Этим объясняется та разница в легкости, с которой берется одна и та же музыкальная нота певцами, но только при различных гласных; легче всего поется гласная буква при такой ноте, в состав коей входит обертон, соответствующий собственному тону полости рта, приноровленной к произнесению данной гласной. Детальный анализ гласных был произведен Гельмгольцем при помощи стеклянных, жестяных и медных резонаторов (см.). Гельмгольцу удалось сделать обратную вещь, т. е. путем сочетания тех или других простых тонов получить все гласные звуки. Гласные звуки приобретают носовой, гнусливый характер в двух случаях: когда носовые полости при произношении гласных звуков не вполне закрываются дужками мягкого неба, что происходит при дефектах и поражениях дужек мягкого неба различного рода изъязвлениями, и когда носовые полости делаются непроходимыми вследствие ли их сжатия снаружи или насморка; в последнем случае носовые полости образуют резонирующую полость. При нормальных же условиях издавание гласных звуков сопровождается всегда герметическим прикрытием задних носовых отверстий (хоан) задними небными занавесками, и если при этом держать пламя свечи перед ноздрями, то оно совершенно не колеблется. Что касается согласных звуков, то они возникают в различных частях полости рта и глотки вследствие того, что выдыхаемый при произношении гласных ток воздуха или прерывается различными частями рта и глотки, напр. губами, языком, или приводит их в колебание, или видоизменяется благодаря образуемым ими сужениям, расширениям, замыканиям и т. д. Согласно акустическим свойствам согласных букв, их разделяют на звучащие и немые: первые как М, Н, Л, Р, С различимы без гласных, вторые же нет; но особенно распространена классификация Брюкке по месту образования согласных, а именно на 1) губные — Б, П, В, Ф; 2) язычные — Д, Т, З, С, Ш и др.; 3) небные — К, Г, Х; 4) гортанные — немецкое h. По характеру движений, обусловливающих произношение согласных, последние могут быть подразделены на смыкательные (эксплозивные П, Б, Т, Д, К, Г), придыхательные (Ф, В, С, Л, Ш, З, X), носовые (М, Н), вибрирующие (Р). Так как при шепоте голосовые связки вовсе не принимают участия и звук производится только языком и губами, то при шепоте резко стираются те разницы, которые существуют между согласными, произносимыми с голосом и без него, напр. между В и П. Р. в общем развивается следующим образом: в первую четверть года в голосе ребенка слышатся первые проблески гласных звуков — а и э и затем е и и, согласных м и б и др. С 3—4 месяца ребенок пытается комбинировать звуки в слоги и притом бесцельно. Намеренность в произнесении звуков наблюдается в конце первого года жизни, и с этих пор ребенок очень усердно учится произносить слова. Медленность развития Р. в этот период обусловливается ограниченным запасом звуков, которые способен произносить ребенок, вследствие чего на развитие главных сторон речевого акта требуются первые три-четыре года жизни. Первые слова ребенка весьма богаты гласными звуками, согласные же появляются в таком порядке: губные, язычные и гортанные звуки. В первом периоде Р. ребенка имеет характер подражательный, рефлекторный; со второго года жизни Р. становится сознательной, и ею начинают заправлять сознательные мотивы, и следовательно, волевые импульсы вместо рефлекторных слуховых импульсов, действовавших всецело раньше. И. Тарханов. Р., ее расстройства. Под расстройством Р., или афазией, понимают исчезновение или ограничение способности выражать мысли обычными знаками или понимать эти знаки, несмотря на существование умственных способностей, несмотря на целость периферических, чувственных, нервных и мышечных аппаратов. Глухонемота, бессловесность идиотов, отсутствие Р. в коматозном состоянии и при параличе языка и губ не причисляются поэтому к афазии. Последняя есть психическое заболевание; однако она не связана с нарушением умственных способностей: на последнее нужно в каждом отдельном случае смотреть как на осложнение. Различают два главных вида афазии, двигательную и чувственную, и четыре чистых формы: глухота к словам, слепота к словам, двигательная афазия (Aphemia) и Agraphia. В клиниках наблюдаются иногда чистые формы таких афазий; но гораздо чаще бывают сложные расстройства Р., в которых пострадали в большей или меньшей степени все четыре элемента Р. Четыре чистые формы афазии характеризуются клинически следующим образом. I. Чувственная афазия: а) глухота к словам. Больные не понимают, что им говорят, несмотря на сохранение слуха и хорошие умственные способности. Р. кажется им каким-то гулом. При глухоте к словам почти всегда встречаются двигательные расстройства Р., так назыв. парафазии; парафазия состоит в том, что больной для выражения мысли употребляет неподходящие слова, сам того не замечая. Парафазия может достигнуть такой степени, что Р. больного становится бессмысленной. б) Слепота к словам (вернее слепота к буквам). Больные при сохраненной способности Р. не узнают значения написанных или напечатанных знаков Р., которые они ясно видят. Они не могут поэтому читать (alexia), или же они читают с помощью особого приема, чертя виденные и не узнанные буквы. Эта «слепота» существует иногда только для слогов, а буквы еще узнаются; в других случаях не узнаются также и буквы. При этом нередко распознаются еще цифры. Слепота к словам почти всегда осложняется односторонним сужением поля зрения (hemianopsia). II. Двигательная, или моторная, афазия: а) двигательная афазия в тесном смысле слова (Aphemia). Это самое частое расстройство Р. и всего чаще встречается в чистой форме. Оно характеризуется отсутствием или уменьшением запаса слов. В тяжелых случаях больной имеет в своем распоряжении только жесты; в других случаях только слоги и слова или даже целые фразы, которыми он отвечает на все. Он сознает, однако, неясность своих ответов. Сохранившаяся Р. часто имеет характер междометия: «да», «нет», или она состоит из отдельных слогов или бессмысленно составленных слов и, наконец, из полных простых предложений. Все слоги выговариваются, однако, совершенно правильно, чем и отличается афазия от паралича двигательных органов Р. (Alalia). При незначительном уменьшении запаса слов прежде всего забываются имена существительные; это выражается тем, что больной обходит эти слова указаниями на действия. Так, напр., вместо «Дайте мне мою шляпу» он говорит: «Дайте мне то, что носится на. » Способность такого больного говорить подвержена, однако, некоторым колебаниям соответственно его общему состоянию; под влиянием возбуждения она может внезапно улучшиться. Многие афатики, не обладающие способностью сказать слово по собственной инициативе, могут верно повторить это слово, если оно им подсказывается. Это зависит от того, какие из многочисленных ассоциационных путей разрушены и какие сохранились. б) Аграфия, по удачному выражению Шарко, есть «афазия руки». Аграфия редко встречается в чистой форме. Обыкновенно аграфия сопровождает двигательную афазию, но не идет с ней параллельно. Она состоит в том, что при попытке писать больные выводят только бессмысленные и бессвязные черты. Такие больные пишут иногда верно под диктовку или могут переписывать. Афазия, как исключительно очаговый симптом, может быть вызвана всяким поражением области речи — мозговыми кровоизлияниями, размягчением, опухолями, травматическими влияниями, абсцессами; также этиологические моменты, как болезни сердца и сосудов, сифилис, Брайтова болезнь, острые инфекционные заболевания и т. д. играют здесь такую же роль, как и при других мозговых заболеваниях. Афазия не всегда вызывается материальным процессом в мозгу; афатические расстройства могут обусловливаться и неврозами, как истерией и неврастенией. Истерическая афазия, насколько это до сих пор известно, чисто двигательного происхождения. Она характеризуется полною или, вернее, абсолютною афазиею. Такие больные совершенно теряют способность говорить, становятся даже безголосыми. Истерическая афазия есть собственно «немота». У таких больных всегда сохранена или даже повышена способность писать. Расстройство Р. вследствие неврастенической усталости мозга ограничивается запамятованием некоторых конкретных слов и смешением при разговоре сходных по звуку слов; это заболевание стоит очень близко к парафазии. Предсказание и терапия афазии зависят от причин заболевания. Все формы расстройства Р. способны улучшаться и исчезать при благоприятных условиях. Если остается неисчезающий дефект Р., можно попытаться пополнить его путем воспитания больного. Так, слепой к словам выучивается, хотя и с трудом, снова читать, страдающий аграфией выучивается писать. Расстройства Р. возможны также как следствие местных механических причин. Последние могут быть в полости рта, зева или носа. В особенности опухоли языка и губ способны вести за собою значительные расстройства Р., затрудняя или делая невозможным правильное образование звуков. Такое же действие могут произвести опухоли зева, если ими стеснены или затруднены движения небной занавески. Очень хорошо известно также то расстройство Р., которое вызывается сильным увеличением одной или обеих миндалевидных желез или глоточной миндалины, равно как заячьей губой и волчьей пастью. Язвенные процессы в зеве часто ведут к разрушениям в области мягкого неба и затем, особенно при сифилисе, к рубцовым сращениям, вследствие чего верхнее глоточное пространство нередко отделяется наглухо от нижнего, отрезывая воздуху путь через нос и уничтожая движения небной занавески. Субъективные явления сказываются так назыв. гнусавостью и неразборчивым произношением некоторых гласных и согласных. См. Заикание.