Что такое реки и озера

Реки и озера

Вы будете перенаправлены на Автор24

Значительная часть вод на суше находится на поверхности и образует водоемы. Основная масса поверхностных вод содержится в реках и озерах.

Река и ее части

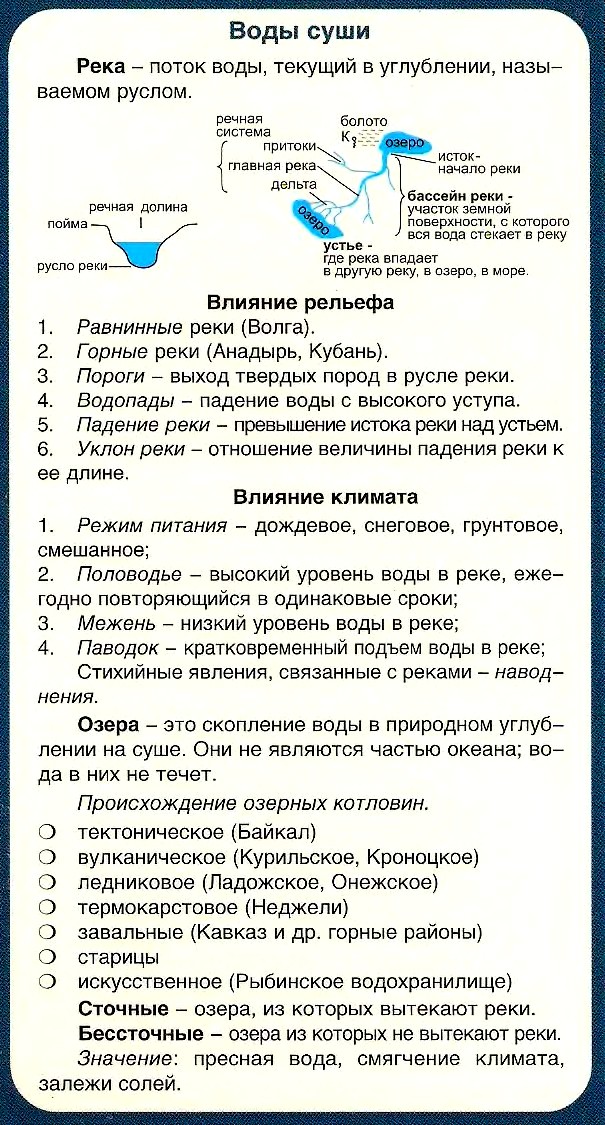

Река – это естественный водный поток, который протекает в углублении рельефа, образованном движением вод.

Исток – начало реки. Истоком реки могут бать озеро, болото, ледник, родник.

От истока вода движется по углублению в рельефе. Это – речная долина.

Та часть речной долины, которая заполнена водой постоянно, называется руслом.

Часть речной долины, которая периодически заливается водой (при обильном снеготаянье или после сильных дождей) называется поймой.

А участки долины, которые раньше были поймой, но из-за углубления русла (в ходе глубинной эрозии) перестали затапливаться водой, называются террасами.

Место впадения реки в другой водоем (речка, болото, озеро, море, океан) называется устьем.

Устье реки может иметь вид эстуария или дельты.

Эстуарий – это широкое, затопленное морем устье реки, напоминающее длинный залив.

Они образовались в результате опускания береговой линии и наступления моря на сушу.

Самый большой эстуарий имеет река Парана в Южной Америке.

Дельта формируется речными наносами.

Она представляет собой песчаный остров в устье реки, изрезанный рукавами и протоками.

Самые обширные дельты имеют реки Амазонка (в Южной Америке) и Ганг (на юге Азии).

Иногда река «теряется» и не доходит до другого водоема. Такие реки встречаются в пустынях. На картах они обозначаются пунктиром.

Готовые работы на аналогичную тему

Реки, впадающие в более крупные реки, называются притоками.

Река вместе со всеми своими притоками образует речную систему.

А территория, с которой речная система собирает свои воды, называется речным бассейном.

Граница соседних речных бассейнов называется водоразделом.

Характер течения реки

По характеру рельефа местности и течения реки бывают равнинные и горные. Долины равнинных рек – широкие и извилистые, а долины горных рек – узкие, глубокие, часто загроможденные камнями. Течение горных рек быстрое и бурное. А равнинные реки текут медленно, сильно разливаются, образуют петли – меандры.

Для характеристики течения реки применяют такие показатели, как падение реки и уклон русла.

Падение реки – это разница высот истока и устья в метрах.

Уклон русла определяют, разделив падение реки (в м) на ее длину (в км).

Полученная величина (в м/км) показывает, на сколько метров уменьшается падение реки на каждый километр ее протяженности. В местах выхода твердых скальных пород, пересекающих русла рек, образуются пороги. Если на пути реки встречается скальный выступ, сложенный твердыми породами, образуется водопад.

Питание и режим рек

Характер реки зависит и от того, откуда поступает в реку вода (питание рек). Выделяют такие виды питания:

Большинство рек имеют смешанное питание с преобладанием одного из указанных типов.

Изменение уровня воды в реке в течение года называется ее режимом.

Самый высокий уровень воды в реке, который наступает ежегодно в определенное время, называют половодьем.

Эпизодическое повышение уровня воды в реке, вызванное большим количеством осадков или таяньем снега в результате внезапного потепления, называют паводком.

Самый низкий уровень воды в реке – межень.

Работа рек

В природе реки выполняют три вида работы: разрушение (эрозия горных пород), транспорт (перенос вымытого и растворенного материала) и аккумуляция (отложение принесенного материала).

Озера

Озеро – это естественное углубление на суше, заполненное водой.

По водному режиму озера делятся на стоковые (из них вытекают реки) и бессточные (из них не вытекает ни одна река). Бессточные озера – соленые. Большинство озер пресные, вода в них проточная.

По происхождению углублений земной поверхности (озерной ложбины) различают озера:

тектонические (в разломах земной коры – Байкал, Титикака),

вулканические (заполненные водой кратеры погасших вулканов – озера Камчатки, Исландии),

реликтовые (остатки древних морских бассейнов – Каспийское, Аральское),

ледниковые (ложбины образованы древними ледниками – Ладожское, Онежское),

старицы (части старых русел рек),

лиманные (отделенные песчаными косами прибрежные участки моря – Сасык),

загатные (образованные в результате преграждения долины реки глыбами или потоками лавы – Тана).

Получи деньги за свои студенческие работы

Курсовые, рефераты или другие работы

Автор этой статьи Дата последнего обновления статьи: 28 06 2021

Водная оболочка Земли

Нашу планету называют голубой. Более 2/3 её поверхности покрыты водой. Южное полушарие иногда даже называют океаническим, суши там немного. Мировой океан объединяет все океаны и моря, но для удобства его делят на большие части — океаны, и на части поменьше — моря.

Моря и океаны

Сколько же на Земле океанов? Казалось бы, для того, чтобы пересчитать, достаточно будет пальцев на одной руке. Но если вы зададите этот вопрос бабушке или папе, они, скорее всего, ответят: «Конечно, четыре: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый!» И их нельзя упрекнуть в том, что они плохо учили географию в школе!

В 2000 г. учёные решили вернуть на карты позабытый пятый — Южный океан, омывающий ледяной материк Антарктиду. Огромный Тихий океан не имеет конкурентов по величине, он вдвое с лишним больше следующего по площади — Атлантического океана. А самый маленький — Северный Ледовитый — океан лишь вдвое превосходит по размеру самое большое море. А вот на простой вопрос: «Какое из морей самое большое?» — однозначного ответа нет. В энциклопедиях и учебниках разных стран можно найти разные данные о площади таких морей, как Большое Саргассово и Филиппинское, Коралловое и Аравийское. У этих морей нет границ, это просто условные участки Мирового океана, и измерять их величину можно по-разному. Но вопрос о самом маленьком море решён бесповоротно — это Белое море.

Моря бывают окраинными, расположенными около материков, и внутренними, вдающимися глубоко в сушу, как Средиземное, Чёрное или Балтийское. Внутренние моря соединены с Мировым океаном проливами: выйти из Средиземного моря в Атлантику можно, пройдя Гибралтарским проливом, а Берингов пролив соединяет Северный Ледовитый и Тихий океаны.

Ответ на вопрос: «Утонет ли самая высокая гора Земли в самом глубоком месте океана?» — известен. Не просто утонет, а ещё и погрузится на два с лишним километра под воду, ведь глубина Марианской впадины составляет 11 022 м!

К числу внутренних морей принято относить и два водоёма, не связанных в настоящее время с Мировым океаном — Каспийское и Аральское моря. Несколько миллионов лет назад они были частями огромного древнего моря Тетис, но его площадь уменьшилась, и оно распалось на отдельные части. В середине ХХ в. уровень Каспийского моря начал понижаться и в 1977 г. достиг 29 м ниже уровня океана. Для спасения этого уникального водного бассейна разработали проект переброски в него части стока сибирских рек. Но неожиданно уровень моря за 20 последующих лет поднялся почти на 2,5 м. Судьба Аральского моря оказалась трагической: его площадь сократилась в 5 раз.

Свойства морской воды

Температура воды в океане зависит от географической широты, иными словами, чем ближе к экватору, тем вода теплее. Но сильнее всего прогревается вода, до 35 °C, в замкнутых внутренних морях, особенно в Красном море. Самая холодная вода, меньше 2 °C, — в полярных морях и океанах. Вода во всех океанах и морях солёная, но солёность их разная. Самые солёные моря — Красное и Аравийское, а самые пресные — Балтийское и моря Северного Ледовитого океана.

В среднем на каждый литр воды в океане приходится около 35 г различных солей (35%), преимущественно это обыкновенная поваренная соль. Морскую соль обычно можно употреблять в пищу. Но не бывает правил без исключений. На восточном берегу Каспийского моря в залив Кара-Богаз-Гол, что переводится как «чёрная пасть», расположенный почти на 35 м ниже уровня моря, непрерывно льётся водопад каспийской воды. Она там полностью испаряется, образуя рассол, формирующий залежи мирабилита. Когда русские моряки в XIX в. впервые вошли в этот залив, у кока кончилась соль, и он решил посолить борщ солью, извлечённой из воды. Последствия запомнились всем надолго: ведь мирабилит, или английская соль, сильное слабительное.

Морские течения

Вода в океане постоянно находится в движении. Два раза в день уровень воды во всех морях повышается и два раза понижается. Это явление называется приливом. Высота прилива в открытом океане обычно около 1 м, а у берегов вода может подниматься до 13,5 м в Бретани (Франция) и даже на 21,6 м в заливе Фанди (Канада). Движение воды иногда принимает форму «рек в океане» — морских течений.

Если температура воды течения выше, чем у окружающей его воды, оно считается тёплым, если ниже — холодным. К северу и к югу от экватора в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах с востока на запад устремляются мощные потоки тёплых пассатных течений с межпассатными противотечениями между ними. Вокруг же Антарктиды мчится холодное течение Западных Ветров. Роль этих течений невозможно переоценить.

Тёплые течения приносят осадки и смягчают климат, холодные течения делают его суровее. Благодаря холодному течению Куросио на японском о. Хоккайдо проводили зимние Олимпийские игры, в то время как на соседнем о. Хонсю люди ходили в летних платьях. Из-за обогревания Европы тёплым Гольфстримом широколиственные леса там растут на тех же широтах, на которых в Северной Америке ледяное Лабрадорское течение обусловливает появление тундры.

Холодные течения — Бенгальское, Перуанское и Калифорнийское — ответственны за появление пустынь на тех материках, возле которых они проходят. Но иногда и с пустынями происходят чудеса. Когда к западному берегу Южной Америки, оттеснив Перуанское, пробивается тёплое течение Эль-Ниньо, после нескольких дней проливных дождей пустыня Атакама преображается — повсюду появляются травы и цветы.

Реки, водопады и водохранилища

Споры о том, какую из рек считать длиннейшей, продолжались почти до конца ХХ в. В старых книгах вы можете прочитать, что самые большие реки нашей планеты — это Миссисипи или Нил.

В последнее время с помощью современных методов исследования было уточнено, что длина самой полноводной реки мира Амазонки, принимающей больше пятисот крупных притоков и достигающей в нижнем течении ширины около 5 км, превышает 7 тыс. км. В нашей стране самыми длинными реками признают Обь с Иртышом (5410 км), Лену (4400 км), Амур с Шилкой и Ононом (4279 км), Енисей от истоков Большого Енисея (4012 км) и длиннейшую реку Европы Волгу (3531 км).

Равнинные реки петляют, образуя изгибы и петли — меандры. Горные реки стремительно мчатся вниз, часто спрыгивая с обрывов водопадами. В 1935 г. американский лётчик Джим Эйнджел (по-испански Анхель), пролетая на километровой высоте над руслом неисследованного притока Ориноко, едва не врезался в неожиданно возникшую перед ним гору, с которой низвергался грохочущий поток воды. Высота этого водопада, названного в честь первооткрывателя, — 1054 м. Анхель — самый высокий водопад в мире, в три раза выше Останкинской телебашни.

С незапамятных времён земледельцы начали поливать свои посевы, чтобы не погиб урожай. Люди научились создавать искусственные реки-каналы и рукотворные озёра-пруды. Каналы бывают и оросительные, и осушительные. Благодаря им удаётся превращать болотные трясины в луга и поля. Система каналов и плотин-дамб защищает Нидерланды от затопления морем.

Люди не первыми начали создавать водохранилища. Трудолюбивые бобры издавна строили запруды на лесных речках. Но человек их превзошёл: крупные водохранилища соперничают по площади с морями. Как правило, на их плотинах возводятся гидроэлектростанции, которые производят самую дешёвую электроэнергию и не загрязняют природную среду, что очень важно в наше время.

Озера и болота

Крупные углубления в земле, заполненные водой, называют озёрами. Озёр на нашей планете немало. Они занимают около 2 % площади суши. Некоторые крупные озёра — Каспийское, Аральское, Мёртвое — традиционно называют морями. Небольшие озерца в степях, пересыхающие летом, зовут у нас блюдцами, а в США — дырявыми котелками. В самом глубоком озере на Земле, Байкале (1637 м), сосредоточена пятая часть мировых запасов чистейшей пресной воды. Самое большое по площади озеро в мире Верхнее, вместе с озёрами Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио входит в систему североамериканских Великих озёр, но по запасам воды они уступают Байкалу.

Бывают озёра проточные, из которых вытекают реки, — вода в них постоянно обновляется. А в воде бессточных озёр содержащиеся даже в пресной воде соли накапливаются, и они становятся солёными. В Казахстане есть удивительное озеро Балхаш. Западная его часть пресная, а восточная — солёная. Дело в том, что на западе в озеро впадает река Или, воды которой опресняют эту часть озера. Во многих районах Земли важную роль в снабжении людей водой играют подземные воды. После дождя часть воды испаряется, часть попадает в реки и озёра, а часть просачивается в землю. Там эта грунтовая вода накапливается на плотных, водоупорных, слоях горных пород. Люди используют её с помощью колодцев.

На старых китайских картах было нанесено озеро Лобнор. Русский путешественник Н. М. Пржевальский нашёл его, но совсем в другом месте. Не прошло и полувека, как это «блуждающее» озеро опять переместилось.

Иногда грунтовые воды выходят из-под земли, образуя родник, или ключ. Если вода оказывается между двумя водоупорными пластами, со временем, по мере её накопления, давление в водоносном слое повышается. Из скважины, пробурённой до этого слоя, вода бьёт фонтаном, это называется артезианским колодцем. Подземные воды иногда бывают горячими и используются для отопления или минеральными и используются при лечении ряда болезней.

Многие неглубокие озёра постепенно зарастают водными растениями и превращаются в болота. Но бывают и другие причины возникновения болот. Чаще всего они образуются там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности. В этих местах формируются заросшие осокой, камышом и тростником низинные болота, иногда эти болота небезопасны, не зря многие опасаются попасть в трясину, которая так и норовит утянуть на дно. Но в нашей стране огромные площади занимают безопасные верховые болота, куда люди отправляются за клюквой и другими ягодами. Одно время люди боролись с болотами, осушали их. Однако выяснилось, что болота — важнейшая составляющая экологической системы: за их гибелью вскоре следует и гибель леса, в котором оно находилось.

Ледники

Посмотрите на карту или на глобус: большая часть материка Антарктида и островов в Арктике, в том числе самый большой остров нашей планеты Гренландия, а также высокогорья закрашены белым цветом. Так принято обозначать не тающие летом льды — ледники. Именно в ледниках законсервирована большая часть пресной воды на Земле, а если бы они вдруг растаяли, уровень воды в морях и океанах поднялся бы на несколько метров, и моря затопили бы огромные участки суши. Многие думают, что ледники — это скопление замёрзшей воды. Это не совсем так. В местах, где скапливаются многометровые толщи снега, он под собственной тяжестью начинает уплотняться и превращается сначала в зернистый фирн, а потом в прозрачный зеленоватый лёд. Ледники бывают горные или покровные. Вершины высоких гор покрыты вечными льдами, даже если они находятся вблизи экватора, как высшая точка Африки вулкан Килиманджаро или ряд вершин в Андах.

Мощные ледяные щиты толщиной в несколько километров покрывают не только южный материк Антарктиду, но и такие острова, как Гренландия на севере. В горах ледники «стекают» вниз по склону, а ледяные щиты полярных островов «наступают», то есть движутся вперёд. Скорость движения небольших горных ледников около 100 м в год, а огромных ледников Антарктиды достигает до 10 м в сутки.

Лёд — это вода в твёрдом состоянии, обладающая особыми свойствами: плотность льда ниже, поэтому он легче воды и плавает по её поверхности. Из-за своей аморфности лёд расплывается, «течёт» по поверхности.

В истории Земли было много ледниковых периодов, когда климат был холоднее, чем сейчас, и многокилометровые ледяные щиты существовали и близ полюсов и существенно южнее. Учёными лучше всего изучены оледенения сравнительно недавнего времени — за последний миллион лет, когда территория значительной части севера Евразии и Северной Америки четырежды покрывалась льдом толщиной в несколько километров.

Максимальное из оледенений, Днепровское, происходило 230—100 тыс. лет назад. В ту эпоху существовало два центра оледенения. Самый крупный центр находился на территории Скандинавского полуострова, другой — на Новой Земле и на севере Урала. Языки ледника спускались по долинам Днепра и Дона до широты современного г. Днепропетровска.

Последнее по времени оледенение, Валдайское, закончилось около 11 тыс. лет назад, когда в Древнем Египте, Индии, Китае уже существовали развитые цивилизации. Во время ледниковых периодов наступающие ледники «утюжили» равнины, а отступающие «бросали» огромные камни, валуны. Воды отступающего, то есть тающего, ледника углубляли речные долины и овраги. В тех местах, где когда-то находился ледник, в углублениях в земной поверхности осталось много озёр.

Мир науки

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

Что такое реки и озера

Подземная вода в местах обнажения выходит наружу, образуя родники. От родников в виде ручейков вода течёт по уклону. Ручейки, соединяясь между собой, образуют исток реки. В реку впадают другие реки. Это её притоки. Они обычно короче главной реки. Чем больше притоков, тем многоводнее река. Место, где река впадает в другую реку, море, озеро, называют устьем. Длина рек различная — от десятков километров до нескольких тысяч.

Скорость течения реки зависит от той местности, по которой она протекает. На равнинах течение реки плавное, а в горах — бурное.

В реку постоянно поступает вода. Летом наши реки питаются от дождей и подземными водами. Много воды в реку поступает весной от таяния снега. В это время реки часто выходят из берегов, затопляют обширные низкие места, начинается половодье.

Зимой реки питаются за счёт выхода подземных вод.

Озёра в отличие от рек не имеют ни истока, ни устья. Это природные углубления на поверхности суши, заполненные водой. В одних озёрах вода пресная, а в других — солёная.

Озёра питаются подземными и поверхностными водами. Часто в них впадают реки. Например, в Ладожское озеро впадает много рек, вытекает из него одна река Нева, на которой стоит Ленинград.

Зимой наши водоёмы покрываются льдом. Сначала лёд образуется вдоль берегов, а затем покрывает всю поверхность реки или озера. Однако на многих реках долгое время остаются полые воды — полыньи. Знайте, что эти участки очень опасны для переходов. Не выходите на лёд. Не спешите кататься на коньках по тонкому льду.

Весной лёд начинает таять сначала вдоль берегов, а затем и на середине. Весенний лёд очень обманчив, он пористый, поэтому непрочный. Переходить водоёмы по весеннему льду крайне опасно.

Особенно осторожно надо вести себя на воде летом во время купания. Купайтесь только в установленных местах под наблюдением взрослых. Помните хорошую пословицу: «Не знаешь броду, не лезь в воду».

Чем река отличается от озера – краткое сравнение водоемов

Зная, чем отличается река от озера, человек не окажется в тупике в процессе сплава (внутри запутанного речного бассейна). Особенно в разлив (когда емкостью становятся и займища).

Описание реки

Длинный поток, имеющий исток и устье («река») отличается протяженностью. Из-за того, что проходит как бы в большой «канаве» (русле). Это – нижняя часть долины, размытая той же водой.

Кроме того, выходом гидрологического объекта является более крупный представитель гидрографической карты (море, более значимая река, огромное озеро или банк). Дело в том, что такой водоем является частью более крупного бассейна. Или его «основной линией».

Водная артерия располагает еще одной «визиткой». Питается поверхностным или нижним стоком.

Проточный поток всегда имеет течение – вода двигается от истока (верховья) в устье (низовья). В зависимости от величины наклона у водоема различают сильное, среднее и медленное течения.

Характеристики озера

У названной природной емкости могут быть разные формы – «круг», «овал», «клякса» и «кишка».

Как и определенные реки, данный компонент гидросферы может являться заполненной водой котловиной, соединенной на дне с уже карстовыми (подземными) полостями.

«Озером» надо назвать любую углубленную часть ландшафта, заполненную водой естественным способом. Старицу (фрагмент старого речного тела). Бывшей кратер вулкана. Карстовую полость или углубление, созданное катастрофой. Слишком углубившееся займище вдоль проточного водоема. Падь у моря. Или провал в ледниковой зоне возвышенности. Изолировавшийся ерик имеющегося озера превращается в новое озеро.

Такая форма гидрологического объекта подразумевает соединение не только с реками, прудами и морями (в последнем случае озеро зовется «лиманом»), но также с соляным куполом и болотами.

Описываемый природный резервуар не всегда закрытый – может иметь «протоку». Вытянутое озеро, обладающее входом (выходом) ерика большой толщины, не отличить от реки, пока не будет произведена аэроразведка.

Тело иногда проточное даже с 2 сторон. Если соединено с рекой(ми). Потоками – «ериками».

Что такое реки и озера

На суше имеются пять типов скоплений воды : 1) подземные воды, 2) реки, 3) озера, 4) ледники, 5) болота. Вода также присутствует в почве.

1. Подземные воды

Это воды суши, находящиеся в верхней части земной коры (до глубины 12—16 км). Образуются в основном путем просачивания атмосферных осадков и накопления вод в порах, трещинах и пустотах горных пород. По отношению к воде различают водопроницаемые (песок, гравий), водонепроницаемые (глины, мерзлота) и растворимые (известняк, поваренная соль) породы.

По условиям залегания выделяют почвенные (залегают непосредственно у поверхности земли, в почве), грунтовые (залегают на первом водоупорном слое) и межпластовые (заключены между двумя водоупорными слоями) воды. Межпластовые воды питаются на участках, где нет верхнего водоупорного слоя; могут быть напорными, или артезианскими (если заполняют весь водоносный слой), и ненапорными. Естественные выходы подземных вод на поверхность — источники, могут быть холодными (до +20 °С), теплыми (+20—37 °С) и горячими (от +37 °С).

2. Реки

Река — естественный водный поток, текущий по одному и тому же месту постоянно или с перерывами.

! Подробнее о реках читайте в конспекте «Реки».

3. Озера

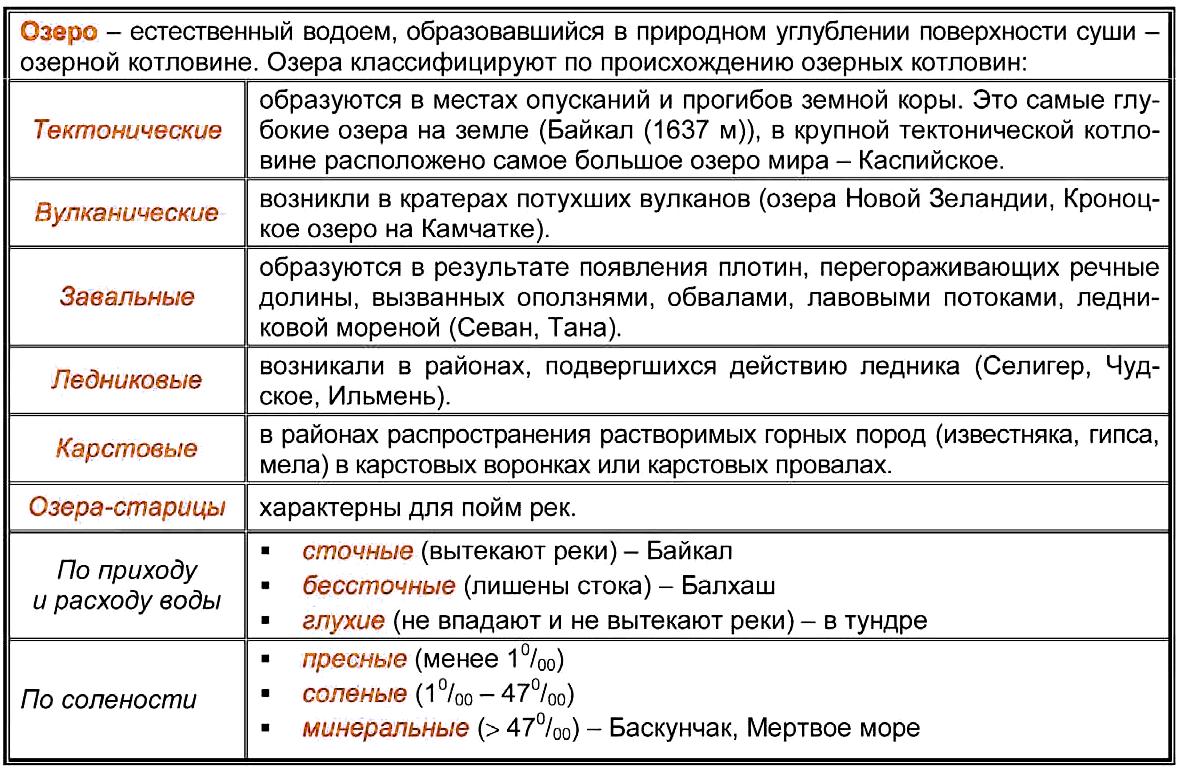

Озеро — замкнутое естественное углубление на суше, заполненное водой. Оно состоит из котловины и массы воды. Озера принято классифицировать по четырем признакам: происхождение озерных котловин; происхождение водной массы; водный режим; соленость. По происхождению котловины озера разделяются на восемь основных групп.

Озера питаются за счет атмосферных осадков, подземных вод и стекающих в них поверхностных вод.

По водному режиму различают сточные и бессточные озера. Из сточных озер вытекает река (реки) – Байкал, Онежское, Онтарио, Виктория и др. Из бессточных озер не вытекает ни одна река – Каспийское, Мертвое, Чад и др. Бессточные озера, как правило, более минерализованы. В зависимости от степени солености воды озера бывают пресные и соленые.

По происхождению водной массы озера бывают двух типов:

Распространение озер зависит от климата, и следовательно географическое распространение озер в определенной степени носит зональный характер. Озера имеют большое значение: оказывают влияние на климат прилегающей территории (влажность и тепловой режим), регулируют сток вытекающих из них рек. Хозяйственное значение озер: используются как пути сообщения (меньше, чем реки), для рыболовства и отдыха, водоснабжения. Со дна озер добывают соли, лечебную грязь.

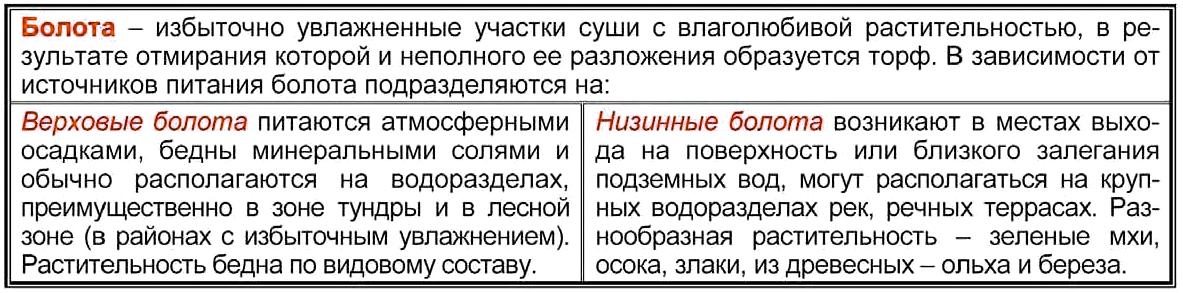

4. Болота

Болота – избыточно увлажненные участки суши, покрытые влаголюбивой растительностью и имеющие слой торфа не меньше 0,3 м. Вода в болотах находится в связанном состоянии. Болота образуются вследствие зарастания озер и заболачивания суши.

Низинные болота питаются грунтовыми или речными водами, относительно богатыми солями. Следовательно, там селится растительность, довольно требовательная к пищевым веществам (осока, хвощ, тростник, зеленый мох, береза, ольха).

Верховые болота питаются непосредственно атмосферными осадками. Располагаются на водоразделах. Для растительности характерен ограниченный видовой состав, т. к. не хватает минеральных солей (багульник, клюква, голубика, сфагновые мхи, сосна). Переходные болота занимают промежуточное положение. Низинные и верховые болота – это две стадии естественного развития болот. Низинное болото через промежуточный этап переходного болота постепенно превращается в верховое.

Главной причиной образования огромных болот является чрезмерная влажность климата в сочетании с высоким уровнем грунтовых вод вследствие близкого залегания к поверхности водоупорных пород и равнинного рельефа.

Распространение болот зависит и от климата, значит, тоже в определенной степени зонально. Больше всего болот в лесной зоне умеренного пояса и в зоне тундры. Большое количество осадков, малая испаряемость и водопроницаемость грунтов, равнинность, слабая расчлененность междуречий способствуют заболачиванию.

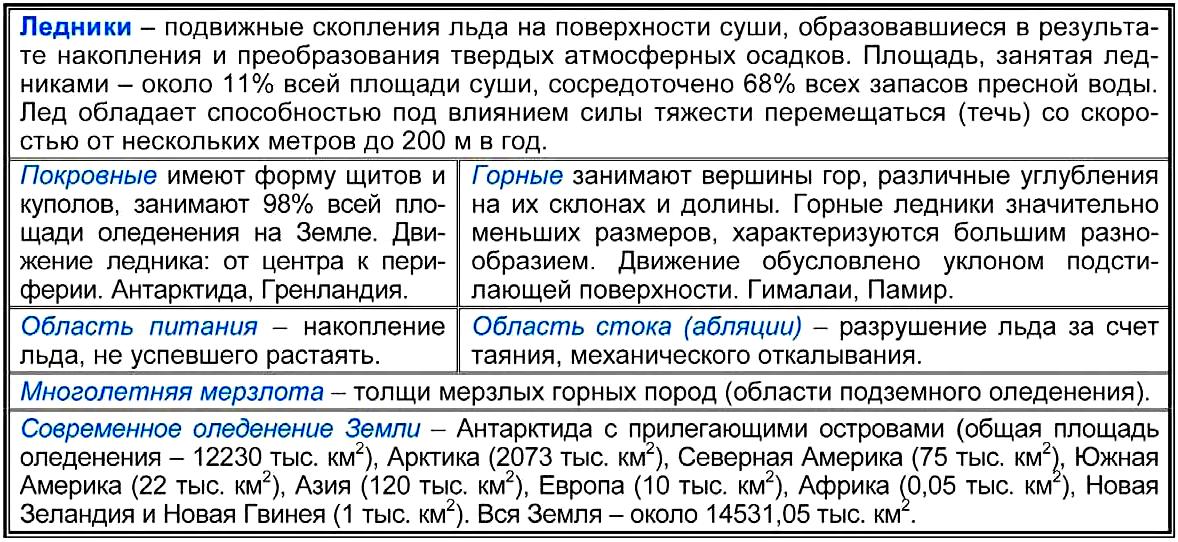

5. Ледники

Ледники – превращенная в лед вода суши атмосферного происхождения. Ледники постоянно движутся благодаря своей пластичности. Под действием силы тяжести скорость их движения достигает нескольких сотен метров в год. Движение замедляется или ускоряется в зависимости от количества осадков, потепления или похолодания климата, а в горах на движение ледников оказывают влияние тектонические подъемы.

Ледники образуются там, где в течение года выпадает больше снега, чем успевает растаять. В Антарктиде и Арктике такие условия создаются уже на уровне моря или чуть выше. В экваториальных и тропических широтах снег может накапливаться только на большой высоте (выше 4,5 км в экваториальных, 5—6 км в тропических). Поэтому высота снеговой линии там выше. Снеговая линия – граница, выше которой в горах сохраняется нетающий снег. Высота снеговой линии определяется температурой, которая связана с широтой местности и степенью континентальности ее климата, количеством твердых осадков.

Общая площадь ледников составляет 11% поверхности суши с объемом 30 млн. куб. км. Если бы все ледники растаяли, уровень Мирового океана поднялся бы на 66 м.

Покровные ледники покрывают земную поверхность независимо от форм рельефа в виде ледяных шапок и щитов, под которыми скрыты все неровности рельефа. Движение льда в них происходит от центра купола к окраинам по радиальным направлениям. Лед этих покровов имеет огромную мощность и производит большую разрушительную работу на своем ложе: он переносит обломочный материал, превращая его в морены. Примерами покровных ледников являются льды Антарктиды и Гренландии. От края этих покровных ледников постоянно откалываются огромные глыбы льда – айсберги. Айсберги могут существовать до 4—10 лет, пока не растают.

Горные ледники значительно меньше покровных по размеру. В горных ледниках движение льдов происходит по уклону долины. Они текут подобно рекам и опускаются ниже снеговой границы. При своем движении эти ледники углубляют долины.

Ледники – водохранилища пресной воды, созданные природой. Реки, начинающиеся в ледниках, питаются их талыми водами. Особенно это важно для засушливых районов.

Мерзлота

Многолетняя мерзлота. Под многолетней, или вечной, мерзлотой следует понимать толщи мерзлых горных пород, не оттаивающих в течение долгого времени – от нескольких лет до десятков и сотен тысяч лет. Вода в многолетних мерзлых породах находится в твердом состоянии, в виде ледяного цемента. Возникновение многолетней мерзлоты происходит в условиях очень низких температур зимы, малой высоты снежного покрова. Именно такие условия были в окраинных областях древних ледниковых покровов, а также в современных условиях в Сибири, где зимой мало снега и крайне низкие температуры. Причины распространения вечной мерзлоты могут объясняться как наследием ледникового периода, так и современными суровыми климатическими условиями. Вечная мерзлота нигде так широко не распространена, как в пределах России. Особо выделяется территория сплошной многолетней мерзлоты с мощностью слоя до 600—800 м. На этой территории самые низкие зимние температуры (например, устье Вилюя).

Многолетняя мерзлота оказывает влияние на формирование природно-территориальных комплексов. Она способствует развитию термокарстовых процессов, возникновению бугров пучения, наледей, влияет на величину и распределение по сезонам подземного и поверхностного стока, почвенно- растительного покрова. При разработке полезных ископаемых, эксплуатации подземных вод, постройке зданий, мостов, дорог, плотин, проведении сельскохозяйственных работ необходимо изучать мерзлые грунты.

Конспект урока «Воды суши». Следующая тема: «Реки»