Что такое рельеф в древнем египте

Рельеф древнеегипетский

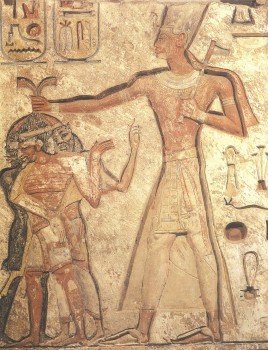

В искусстве Древнего Египта применялись два типа рельефа — барельеф, на котором фон вокруг фигур удалялся, и рельеф en creux, с углубленным контуром, но сохраненным фоном. Внутри контура рисунка мастер мог моделировать изображение. Однако на всех этапах работы он был связан целой системой правил. Каждая фигура сочетает фрагменты изображений, данных в различном ракурсе, с разных точек зрения: торс изображается в фас или в три четверти, голова и ноги — в профиль. Этот подход к изображению, обусловленный каноническими правилами, придает особый характер пластике фигур и передаче движения в древнеегипетском рельефе. Очень незначительна мера варьирования поз и движения различных фигур на многофигурных композициях-фризах. Это придает рельефу настроение неторопливой, спокойной последовательности. Кроме того, такая композиция особенно естественно связывалась с плоскостью стены, подчеркиваю ее строгую и гладкую поверхность.

В древнейших рельефах (известны рельефы, восходящие к IV династии) фигура слегка выступает из фона; начиная с XII династии прием выпуклых фигур встречается реже, а с XVIII династии этот вид рельефа почти исчезает, и, как на луксорском обелиске, рельефы делаются уже обычно углубленными. Начиная с XX династии пользуются одинаково обоими видами рельефа. Низкий рельеф менее подвержен разрушению и лучше противостоит действию времени.

Время расцвета древнеегипетского рельефа — эпоха Нового Царства. В этот период меняется эстетический идеал в искусстве Египта: на смену тяжеловесной бесстрастной статичности приходят лирические жанры во всех видах искусства, на первый план выдвигаются критерии изысканности, изящества и большей свободы выразительности. Обычными становятся изображения фигур в различных поворотах, передача пространственных планов. Шедевром свободы и эмоциональности в рельефных изображениях эпохи является знаменитая композиция «Плакальщицы» из гробницы в Мемфисе. Утонченный рельеф отличает рельефы амарнского периода. В дальнейшем рельеф испытывает воздействие усиливающихся тенденций декоративности (рельефы эпохи Тутанхамона), академизма (изображения Сети I). Возвращения к строгим требованиям канона после краткого времени стилистического обновления в амарнский период потребовало от мастеров величайшего чувства меры и сбалансированности между древними и новыми приемами. Поздний период отмечен множеством выдающихся произведений. Но тем не менее в искусстве рельефа достижения времен Амарны превзойдены не были.

Глава III. Рельеф и круглая скульптура

Рельеф

§ 82. Общие замечания

Рельеф как форма художественной обработки поверхности был известен и в Египте, и в Ханаане уже в древнейшие времена.

Со временем, однако, на этих рисунках-контурах появилась легкая моделировка. Такой рельеф занимал уже среднее положение между живописью и скульптурой. Лучшим тому примером может служить рельефное украшение на декоративных палетках и других предметах (цилиндрах, стелах, рукоятках). Позднее появилась резьба по дереву, кости и камню в сочетании с мозаикой (мебель) и инкрустацией. Незатейливыми резными узорами украшали подвески, амулеты, шпильки, гребни и палетки. Все это было как бы подготовкой к более сложной резьбе по различным материалам, о которых речь пойдет в данном разделе.

§ 83. Петроглифы

Многие скальные стены и обломки выветрившихся горных пород в Аравийской и Ливийской пустынях испещрены сотнями «полотен», состоящих из изображений животных, птиц, людей и т. д. Особенно много их в Восточной пустыне, в районе Вади-Хаммамат, по которой в древности проходила дорога, соединявшая долину Нила с Красным морем. Иногда вдоль малых вади (русел высохших рек) на несколько километров тянутся такие своего рода картинные галереи. Обычно древние мастера ограничивались вырезыванием или, правильнее сказать, выбиванием линии-контура. Но наряду с такой «гравировкой» встречаются петроглифы, у которых все пространство внутри контура тоже оббито. Оно отличалось от остальной поверхности скалы по цвету. За тысячелетия, отделяющие нас от времени их изготовления, оббитый участок камня вновь покрылся такой же патиной, как и вся остальная скала. Кроме того, во многих случаях беспощадное выветривание привело к тому, что изображения вообще стали едва различимыми. В Ханаане, как полагает Э. Анати [19, 198], рисунки, выполненные в уже упомянутой точечной технике, могли еще и раскрашиваться. Словом, можно сделать первый вывод о том, что на петроглифах мы встречаемся с той же контурно-силуэтной манерой, с которой познакомились в росписи додинастической керамики.

Все попытки исследователей найти точные критерии для четкой датировки наскальных рисунков Египта не привели к положительным результатам [3, 150, 175-177]. Единственным более или менее точным признаком для определения времени их создания может служить тематика рисунков и наличие в них таких особенностей, которые находили бы себе параллели в росписи и рельефе и на других египетских изделиях. Общие моменты в содержании, как и стилистическая общность рисунков на скалах, в росписи на додинастической керамике и в рельефах на палетках несомненны, как уже давно подметили исследователи [25, 116-117]. Они сделаны в одних традициях. Таковы изображения животных [172, 9], сцены охоты в саванне и на Ниле [172а, 4, 6, 7, 9], в которых показаны люди с перьями в прическе (ем. § 39, 85) и с арканами и луками в руках [172, 35-39].

Особенно бросается в глаза, что общие очертания и геометрическая штриховка на теле многих животных, выбитых на обломках скал, совпадают с теми, которые встречаются в росписи на керамике (§ 69) и на скульптурках животных, украшающих некоторые сосуды первого додинастического периода (§ 88). Найдены также петроглифы со сценами, названными нами в предыдущей главе (§ 74, 76, 81) торжественным шествием ладей и плаванием танцующих людей на ладьях [172, 8, 9; 109, 129; 45, 85; 12, 10, рис. 7], а также и с многими орнаментальными мотивами, включающими волнистые линии и спирали (§ 65).

В Ханаане тоже были обнаружены петроглифы, которые датируются примерно рубежом IV и III тысячелетий. По ним мы впервые знакомимая с приемами изображения животных и человека, применявшимися древними ханаанскими художниками, так как эти петроглифы являются единственными дошедшими до нас памятниками подобных изображений. В Мегиддо [2, 190] была вскрыта наполовину скальная камера, в которой сохранились камни с изображениями сцен охоты. В одной из пещер Гезера в свое время тоже были обнаружены на слегка сглаженной скальной стене нацарапанные рисунки одиночных животных и сцен охоты

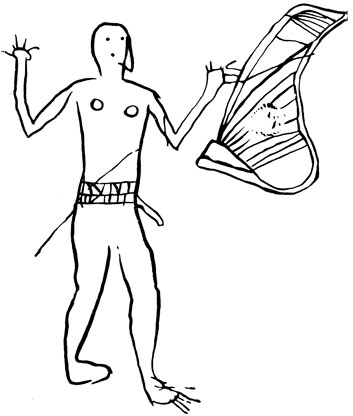

Рис. 53. Наскальные изображения из Мегиддо: охотник, поражающий оленя. Вторая половина IV тысячелетия

Рис. 54. Наскальное изображение мужчины из Мегиддо. Вторая половина IV тысячелетия

Египетские же мастера, работавшие над наскальными рисунками, использовали приемы, разработанные уже живописцами. Сюда, как было отмечено, входили строгий отбор деталей, исключение лишних деталей, тот же пространственный разворот животных и людей, который мы наблюдали в росписях, т. е. методы, позволявшие добиться большой выразительности. Некоторые скальные рисунки также удивляют нас необычайной выразительностью, хотя и не представляют собой связных композиций, а состоят из отдельных сцен и эпизодов.

Древний человек тратил немало времени и сил на создание наскальных изображений. Породы, на которые наносилось изображение, были различны. В основном это был известняк, родственный тому пористому нуммулитовому известняку, из которого позднее, в III тысячелетии, строились пирамиды. Врезывание линии-контура вполне можно осуществить с помощью, например, кремневых орудий. Но изображения встречаются и на более твердых горных породах, например песчанике. В связи с этим неизбежно возникает вопрос, зачем тратились силы и время и преодолевались столь большие трудности, которыми сопровождалась вся эта работа. Невольно возникает предположение о том, что рисунки должны были иметь какое-то значение. Однако вопрос о цели их создания остается до конца не решенным. В свое время считали, что все наскальные рисунки Европы, Африки и Передней Азии делались в магических или религиозно-магических целях (ем. § 81). На эту мысль исследователей натолкнули некоторые особенности части петроглифов Испании и Франции, которые стали известны еще в прошлом веке. Многие из них действительно несли на себе следы охотничьей магии и, кроме того, были сделаны на стенах в глубине пещер, что также позволяло их так толковать.

Петроглифы Египта, Ливийской и Аравийской пустынь, как и ханаанские, о которых шла речь выше, датируются значительно более поздним временем (IV тысячелетием), чем упомянутые верхнепалеолитические или мезолитические наскальные рисунки Южной Европы. Египетские и ханаанские граффити не всегда отличаются особенностями, которые давали бы основание для предположения об использовании их в магических целях. Вследствие этого почти безраздельно господствовавшая в течение долгого времени точка зрения на их роль как исключительно религиозно-магическую в последнее десятилетие подвергалась пересмотру [186, VI] * Так, А. Лот, много лет изучавший петроглифы Сахары, пришел к заключению, что среди них имеются и обычные бытовые сцены, которые никак невозможно отнести к религиозно-магическим [97, 77-80]. Некоторые сцены являются, как он полагает, продуктом простой фантазии их авторов. Аналогичного мнения относительно многих западно-средиземноморских граффити придерживался и Э. Анати [20, 69]. Словом, исследователи допускают, что часть рисунков Сахары выполнена из простого желания зарисовать на камне какие-то эпизоды из жизни.

* ( Г. Кюн по-прежнему склонен думать, что во многих случаях место у подножия скал с рисунками было для тех, кто их создавал, священным. К сожалению, книга М. Вернера о петроглифах Нубии (Прага, 1973) стала нам доступна уже после получения верстки настоящего издания.)

Трудно решить этот вопрос и в отношении египетских наскальных изображений, сходных по содержанию с керамической сюжетной росписью. О назначении ее нами было высказано (§ 81) мнение, что они должны были служить привычным окружением в будущей «жизни» покойного. В случае совпадения и назначения керамических росписей и наскальных изображений надо было бы ожидать, что покойников, для которых последние предназначались, хоронили бы где-нибудь поблизости от них. Ведь покойному надо было «видеть» их. Археологически, однако, не установлено наличия таких захоронений додинастического времени вблизи петроглифов. Возможно, что за тысячелетия, истекшие с того времени, их засыпало песком или они почему-либо бесследно исчезли, а может быть, их и не особенно тщательно искали. Если же подобных некрополей у подножия скал с современными им рисунками не окажется, то придется допустить, что петроглифы свидетельствуют о желании древних художников оставить таким образом о себе память. Ведь писали же на скалах в фараоновское время о себе и о своих делах начальники экспедиций, посланных за камнем, и многие другие чиновники. Этим возможно объяснить и расположение некоторых рисунков в труднодоступных местах, например в оазисе Харга [ 172а, 33] (желанием уберечь их от повреждения людьми). Помимо того рисунки могли быть сделаны из простого желания порисовать. Сюжет был хорошо знаком и много раз уже воспроизведен древними мастерами на керамике. О том, что рисующими в данном случае могло руководить извечное стремление человека изобразить виденное, запечатлеть почему-либо заинтересовавшую его картину окружающей жизни, свидетельствуют и некоторые петроглифы Нубии. Среди них, например, найдена сцена схватки хищника с рогатым животным. Сюжет этот (нападения хищника на травоядное) займет со временем видное место на рельефах Египта рубежа IV и III тысячелетий (см. § 84). Очевидно, в последнем случае мы имеем дело со своего рода произведением искусства, поскольку предполагалось, что нарисованным будут любоваться.

Смысл тех немногих ханаанских петроглифов, которые нам известны, также остается неясным. Часть из них вполне может быть отнесена к группе зарисовок из жизни (играющий на лире). Что же касается сцен охоты, то за неимением более определенных данных приходится оставлять вопрос открытым.

§ 84. Охота и животные на египетских рельефах

* ( Древнеегипетским палеткам, рассматриваемым в § 84-86, посвящена большая литература. Интересующиеся найдут ее в книгах Ж. Вандье [169] и Э. Массулара [102]. Правда, в них не учитываются работы, вышедшие позднее, например статьи X. Мюллера [108], Дж. Харриса [69] и X. Фишера [60].)

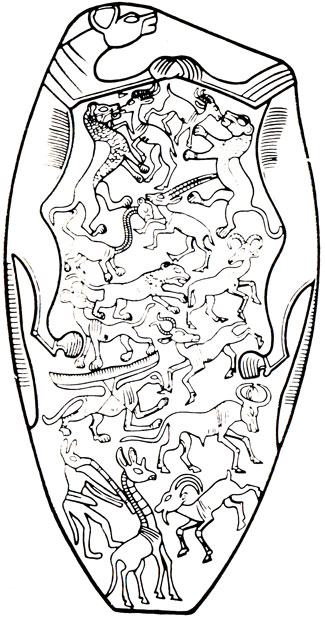

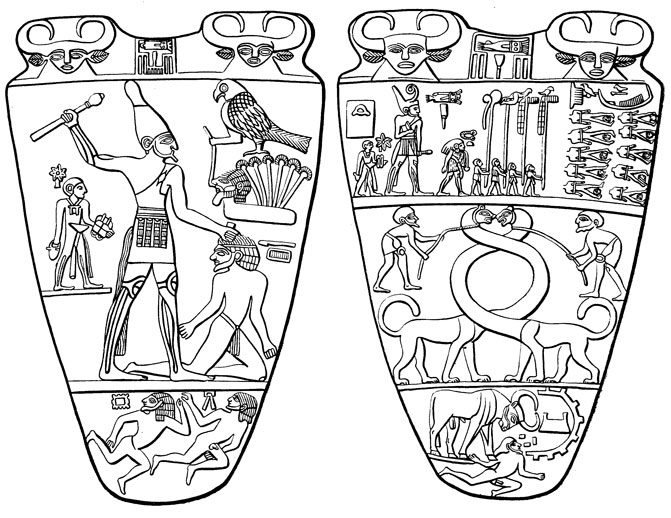

Рис. 55. Палетка ‘охоты на льва’ (деталь рельефа). Вторая половина IV тысячелетия. Лувр

Рис. 56. Иераконпольская палетка. Конец IV тысячелетия

Рис. 57. Фрагмент рельефа ‘бык топчет человека’. Конец IV тысячелетия. Лувр

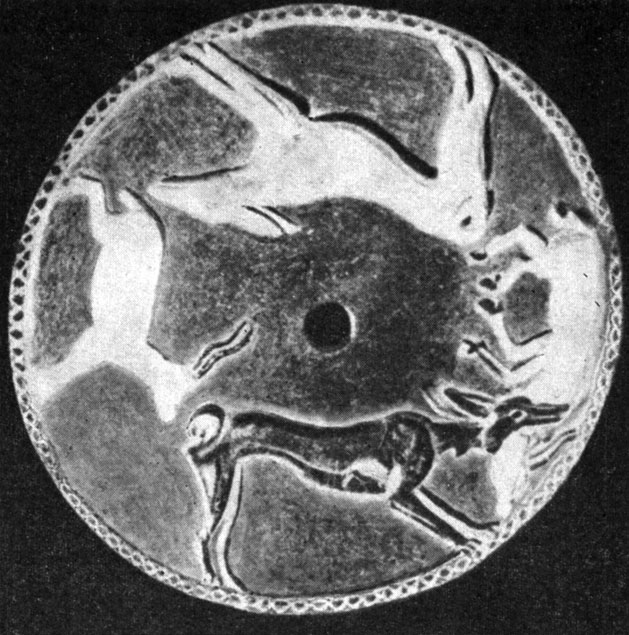

На палетке «охоты на льва» животные изображены очень живо. Они даны в движении: одни бегут, другие скачут, испуганно оглядываясь в ожидании опасности; лев нападает на человека; антилопа валится, так как на ее шее захлестнулась петля аркана. Правда, художник еще не умеет показать предсмертную агонию льва, пораженного шестью стрелами, но он «уводит» его с поля битвы и помещает на другой конец палетки, как бы намекая этим на скорую его гибель. Чтобы можно было представить, насколько совершеннее стало мастерство резчиков в изображении животных на памятниках начала III тысячелетия по сравнению с только что нами отмеченным, достаточно взглянуть на небольшой диск (диаметром 9 см) из стеатита (рис. 58), найденный в гробнице вельможи Хемака, который жил при одном из царей первой династии по имени Удиму [43, 50, 63, 64, рис. 23]. На рельефе изображены две мчащиеся газели, которых преследуют собаки. Одна из собак уже схватила за горло свою жертву. Газель в отличие от упомянутого льва, продолжающего, несмотря на то что он пронзен шестью стрелами, продолжает прямо стоять на четырех конечностях, изображена так, что чувствуются предсмертные судороги, как бы пробегающие по ее телу, видно, как ослабевают ее ноги. Кажется, что животное вот-вот рухнет.

Рис. 58. Рельеф на стеатитовом диске из Саккары. Газели, преследуемые собаками. Начало III тысячелетия

Словом, резчики второго додинастического периода не только придерживались в работе приемов, выработанных живописцами при изображении животных (правильный контур, правило разворота тела на плоскости, показ лишь немногих главных отличительных признаков каждой модели; § 69, 78), но продолжали развивать их. В рельефах стали передаваться анатомические особенности животных.

Много нового появилось и в композиции сцен охоты. На одном цилиндрике из слоновой кости [157, 58, XXXV:379] всю поверхность занимают изображения животных, птиц и насекомых, но никакого организующего момента, кроме общего для всех направления, у них нет. На другом цилиндрике [158, 29, VIII: 42] показаны львы, расположенные в три ряда, как и на упомянутых нами рукоятках Бруклинского музея и из собрания Питт-Риверса, где животные и птицы распределены уже рядами и смотрят при этом в одну сторону. На двух других рукоятках (из Джебель-эль-Тарифа и Джебель-эль-Арака) [169, рис. 358, 359] и на гребне Дави ряды с разным направлением животных чередуются. Кажется, будто художник хочет передать бесконечность движения их (сверху вниз). Композиция рельефа на палетке «охоты на льва» построена таким образом, что художник сосредоточивает внимание зрителя на главных эпизодах охоты, показанных в центре. Именно там помещены самые драматические сцены. Большей стройности и четкости достигают резчики в композиции палеток Луврской и Иераконпольской (см. рис. 56), на которых животные хотя и не поставлены рядами, но пояса, состоящие из двух животных, угадываются. В каждой такой паре обычно изображаются хищник и травоядное, на которое он нападает сзади, и животное, которое убегает, или собака и травоядное, которому она угрожает нападением спереди. Этот художественный мотив нередко использовался при изготовлении палеток и рукояток (рукоятка из Джебель-эль-Арака).

* ( Выше уже упоминалось (§ 81), что некоторые исследователи считают эти художественные мотивы заимствованными древнейшим египетским искусством из стран Передней Азии. Однако сами сторонники этой точки зрения [98, 12] выуждены признать, что дошедшие до нас древнейшие памятники Месопотамии значительно беднее древнейших египетских. Памятники же, в которых можно обнаружить использование этих мотивов древнейшими египетскими мастерами, немногочисленны. Кроме того, египетские мастера совершенно самостоятельно разработали ряд художественных мотивов, например рисунок распластанных трупов врагов.)

§ 85. Борьба людей

Сцены столкновения людей, наблюдавшиеся нами уже в стенописи, также получили развитие в рельефе. Палетка «коршунов», где изображено поле брани, захватывает остротой сюжета. Поле усеяно трупами побежденных врагов (тщательно отмечены этнические особенности, не свойственные древнейшим египтянам). В центре на мощных когтистых лапах стоит лев с разинутой пастью. В образе льва, как уже давно установлено, представлен царь. Его тело дышит мощью. Перед ним неестественно выгнутое тело поверженного врага. Удивительно верно передана безжизненность трупа. Кругом хищные птицы терзают свои жертвы, выклевывая им глаза. Выше поля сражения показаны пленники, которых ведут со связанными сзади руками.

Непосредственная борьба людей показана очень драматично на одной стороне рукоятки из Джебель-эль-Арака (рис. 59). В двух верхних рядах художник свободно расположил воинов, вооруженных палицами-дубинками. Но при этом он не забыл о симметрии: образует очень динамичные группы из двух воинов в каждой. Лишь в одном случае двое нападают на третьего, стоящего посередине. Внизу показано сражение на воде. Оно окончилось тем, что побежденные враги оказались выброшенными в воду, где они и лежат, неестественно разбросав руки и ноги, как и полагается трупам (см. рис. на стр. 187).

Рис. 59. Рукоятка ножа из Джебель-эль-Арака. Борьба людей. Вторая половина IV тысячелетия

Рис. 60. Палетка Нармера из Иераконполя. Конец IV тысячелетия

На протяжении второго додинастического периода позы на рельефах стали разнообразнее. На палетке «охоты на льва» один из изображенных героев натягивает лук, другой собирается бросить аркан, третий наклонился, пытаясь с усилием повалить заарканенную антилопу, а пятого опрокинул лев. Все остальные воины показаны идущими (вернее, они стоят на обеих ступнях, но показан шаг). И, кроме того, все они повернуты в одну сторону, т. е. как бы движутся в одном направлении. В движении показаны люди и на других памятниках, например на палетке Нармера. На Иераконпольской палетке изображен человек, играющий на флейте.

§ 86. Пляска

* ( О медных резцах и о способе укрепления их рабочего края, как и о приемах работы по камню, см. [4, 68-83, 92-101].)

Отделка поверхности на одних палетках (Луврской и Иераконпольской) [136, 49] была очень тщательной, на других палетках, например «охоты на льва», как, впрочем, и на палетке Нармера, остались следы первоначальной грубой обработки. Видны не зашлифованные бороздки-линии крохотной глубины. То же мы наблюдаем и на погребальной стеле фараона Дена (I династия). Однако отделка камня становится значительно лучше уже на стеле царя Джета, который правил всего несколькими десятилетиями позднее. Причем она представляет собой белую твердую кристаллическую известняковую плиту.

Рельефная композиция Древнего Египта

Инталия применялась для создания рельефных «теней» на скульптурных украшениях наружных стен культовых сооружений. Во внутренних помещениях инталию использовали для придания выразительности фигурам и целым сценам. Такой вид рельефа был особенно распространен в период правления Рамсеса II.

В святилище для каноп Тутанхамона фигуры Нефтиды и Хали вырезаны в технике инталии по золоченому дереву.

Обрисовка фигур этом рельефе-инталии была бы более четкой после нанесения красок.

Этот рельефный «портрет» Гора находится на одном из пилонов храма Исиды в Филе. Эффект контраста и светотени, который достигался такой техникой, в этой работе очевиден.

Цветные барельефы

Барельефы покрывали тонким слоем извести и раскрашивались яркими красками, которые со временем, к сожалению, блекли и потом исчезали.

Героический барельеф

Древний рельеф

Древний рельеф

Эта сланцевая палетка находится в Лувре, относится к периоду Накада II. Это одно их древнейших произведений египетского искусства. Здесь изображен царь в обличии быка, побеждающего своих врагов. Так закладывались художественные принципы рельефного рисунка.

Колонны Карнака

В храмах рельефные изображения наносились на все доступные поверхности, включая пилоны, стены, колонны и архитравы в проемах ворот. Рамсес II приказал украсить инталией все 134 колонны гипостильного зала в храме Амона в Карнаке.

Египет. Новое царство. Рельеф «Плакальщики»

При Рамсесе II, одном из самых могущественных фараонов Нового царства, были воздвигнуты скальный храм в Абу-Симбеле и громадный колонный зал Карнакского храма (см. храмы в Карнаке и Луксоре). Гигантомания, по-видимому, действительно отличает многие памятники этой эпохи. Статуи фараона у входа в скальный храм поражают своими размерами — двадцать метров в высоту.

К этому же примерно времени относится такой шедевр, как рельеф «Плакальщики», где взвивающиеся вверх руки и закинутые назад головы скорбящих образуют композицию, исполненную подлинно музыкального звучания и захватывающего драматизма (Москва, Музей изобразительных искусств).

. В I тысячелетие до н. э. искусство Египта отражает общий и на этот раз окончательный упадок великой египетской державы. Создаются отдельные шедевры. Но в целом художественное творчество всего лишь повторяет уже достигнутое в эпохи расцвета, не возвышаясь, однако, до былого уровня.

Техническое мастерство не утрачено. Но взмах крыльев застыл.

Покоренный сначала ассирийцами, затем дважды персами, Египет в IV в. до н. э. подчиняется новым завоевателям — греко-македонцам и с этой поры включается в новый, эллинистический мир.

Любимов Л.Д. Искусство древнего мира- М.: ‘Просвещение’, 1971 г.- с.319

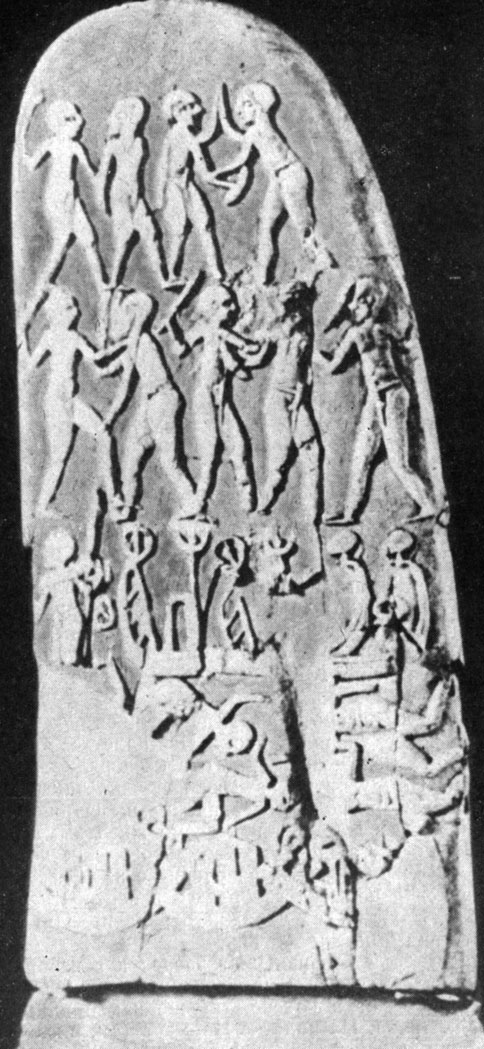

На рельефе изображены шестнадцать мужчин, оплакивающих покойного. Одни из них распростерлись на земле; другие, стоя на коленях, заламывают руки кверху; третьи движутся скорбной процессией, закрыв лицо руками. Один из плакальщиков, согнувшись, касается земли, другой в молитве простирает руки к небу, третий смахивает слезы. В этом рельефе художник изобразил всю гамму чувств охваченных горем людей — от тихого стона до безудержного рыдания. Чисто изобразительными средствами — разнообразием жестикуляции тонких удлиненных рук, напряженной контурной линией, неожиданными поворотами фигур — древний мастер сумел передать эмоциональное состояние представленных здесь людей настолько впечатляюще, что кажется, будто слышны вопли плакальщиков. И хотя незнакомый с законами перспективы художник изображает одинакового размера и близко стоящие и отдаленные фигуры, благодаря многоплановости построения создается иллюзия глубины. Композиция рельефа состоит из нескольких групп: крайняя справа, упавшая ниц фигура объединена в одну группу с согнувшимися, стоящими на коленях двумя другими; трое персонажей второго плана, заламывающих руки, образуют следующую группу; замыкает сцену группа из трех возвышающихся друг над другом фигур плакальщиков, объединенных общим ритмом. Этот ритм создается движением длинных тонких рук.

Живопись и рельеф в Древнем Царстве

Первые известные в египетском искусстве проявления живописи фрагментарны и едва ли могут помочь воссоздать картину ее применения, однако живопись с самого начала египетской культуры была главным декоративным искусством, не ограничиваясь только росписью стен, но находя применение к любой основе, такой, как керамика, ткани или папирус.

Первая сохранившаяся настенная живопись принадлежит погребальному склепу IV тысячелетия до н.э., расположенному в Гиераконполе, в Верхнем Египте. На ней изображаются животные, люди, а также лодки, образующие сложную композицию размещенных рядом фигур, которые не обнаруживают конкретного пространственного направления. Живопись, дошедшая до нас от Древнего Царства, скудна и не дает возможности представить во всем объеме развитие этого искусства во времена первых династий, однако, должно быть, изображались многочисленные сцены для декорации стен гробниц.

|

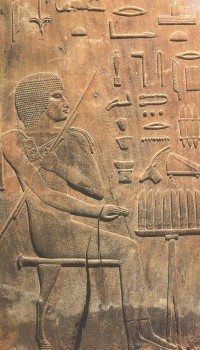

| Сцена на барельефе изображает человека с антилопой, выполнена во времена IV династии. «Стела Мернепта», углубленный рельеф эпохи XIX династии. |

Начиная с III династии изобразительные модели унифицируются и различные опробованные решения складываются в уже зрелый единообразный стиль, который станет характерным для всей страны. Расписной рельеф обретает монументальный характер, будучи нанесенным на стены мастабов, и прежде всего первого крупного погребального комплекса царя Джосера. Фрески и рельефы создают обстановку, призванную окружать покойника в его гробнице. Рельеф достигает высокой филигранности, в том числе на мельчайших силуэтах иероглифов.

|

| «Стела Мернепта» контрасты выражаются более ясно и активно воздействуют на зрительное восприятие сценических образов, сделанных углубленными в поверхности, используемой в качестве фона. |

Стена в рельефах ранней эпохи, относящаяся к I фиванской династии, добивается таких достижений в формах, которые позднее станут общераспространенными.

Речь идет о «Стеле Вади», изображающей бога Гора над иероглифом царя-змеи. Впервые создаются стелы, представляющие имя царя на монументальном уровне. Весьма тонко отделанная, эта идеограмма синтезирует фигуры обоих животных: сокола, возвышающегося над строением дворца, внутри которого содержится змея. Филигранность техники и гармония композиции делают эту идеограмму одним из самых значительных рельефов в египетском искусстве.

Другие, более поздние панели, относящиеся к гробнице Хезира в Саккаре времен V династии, выполнены из дерева с тщательной резьбой на каждом из ее элементов, демонстрирующей эффективность техники в руках египетских ремесленников.

Изображение деталей: внимательное созерцание действительности

В первых настенных росписях применяется узкая гамма красителей (коричневые, черные, белые, красные и зеленые), но смешиваемая с таким умением, которое обеспечивает великое разнообразие оттенков, о чем свидетельствует роспись, относящаяся к одному из мастабов в Медуме («Гуси», Каир, Египетский музей), принадлежавшего Не-фермаату, крупному чиновнику IV династии. Картина изображает охоту на птиц с силками. На розовато-сером фоне свободно пасутся нильские гуси. Туловища гусей с большой тщательностью переданы в характерном для них профиле. Обстоятельность изображения каждого перышка говорит о точности воспроизведения оригинальной модели, которая может быть схвачена лишь посредством внимательного наблюдения природы. К белым и черным тонам добавлена цветовая гамма из красного, коричневатого и зеленого.

|

| Во времена Древнего Царства барельеф и живопись не различались между собою и составляли средство выражения, применяемое в декорации гробниц царских и должностных особ. Фрагмент барельефа, относящийся к мастабу царского писца III династии Хезира в Саккаре, который изображает покойника сидящим перед столом подношений и хранится в Египетском музее в Каире |

Другие фрагменты, изображающие птиц и крокодилов, фрагменты из гробницы Метхета VI династии в Саккаре (Париж, Лувр), воспроизводят фигуры, передаваемые несколькими характерными существенными чертами и с высокой степенью уверенности и зрелости линий. По сравнению с животными изображение человеческой фигуры подчинено жесткому канону, который все же не столь строг при воспроизведении персонажей второстепенных или относимых к низшему социальному классу, таких, как слуги, ремесленники и крестьяне. Эти фигуры обретают большую живость, причем не только во взгляде, но также и в динамизме жестов и поз. Эти персонажи изображаются в процессе труда (сцены из гробниц IV и V династий). Фигуры дровосеков, пастухов и крестьян весьма экспрессивны. Тем не менее, когда эти же самые фигуры выступают в качестве носильщиков подношений, как в случае с гробницей Анк-Ма-Гора в Саккаре, они воплощают в себе большую сдержанность и неподвижность.

Одной из распространенных в маста-бах является сцена охоты в болотистых водах. Гробница чиновника Ти в некрополе Саккара, относящаяся ко времени V династии, обнаруживает некоторые из самых красивых картин в барельефе. Среди них выделяется одна картина больших размеров, на которой изображаемый представлен в своей лодке, между тем как его слуги преследуют с копьями речных гиппопотамов. Геометрические формы доминируют в каждом из элементов, вставляя их в строгий порядок вертикальных и горизонтальных линий: фон образует обширная картина стеблей папирусов треугольного профиля; горизонтальная линия, отмечающая водный массив, обнаруживает внутри себя зигзагообразные линии. Даже птичьи гнезда в верхней части сцены распределяются в строгом порядке.

Древний рельеф

Древний рельеф