Что такое реплика часть монолога часть диалога

Что такое реплика часть монолога часть диалога

Тема 27. Слово (речь) в драме: монолог, диалог, реплика; ремарка, вставной текст

I. Cловари

II. Учебники, учебные пособия

III. Специальные исследования

1) Якубинский Л.П. О диалогической речи [1923] // Якубинский Л.П. Избр. работы. Язык и его функционирование. С. 17-58. “В области непосредственного речевого общения мы имеем, с одной стороны, такие бесспорные случаи монологической речи, как речь на митинге, в суде и т. п.; с другой стороны, крайним случаем диалога является отрывистый и быстрый разговор на какие-нибудь обыденные или деловые темы; для него будут характерны: сравнительно быстрый обмен речью, когда компонент обмена является репликой и одна реплика в высшей степени обусловлена другой; обмен происходит вне какого-нибудь предварительного обдумывания; компоненты не имеют особой заданности; в построении реплик нет никакой предумышленной связанности и они в высшей степени кратки. Соответственно этому для крайнего случая монолога будет характерна длительность и обусловленная ею связанность, построенность речевого ряда; односторонний характер высказывания, не рассчитанный на немедленную реплику; наличие заданности, предварительного обдумывания и пр. Но между этими двумя случаями находится ряд промежуточных, центром которых является такой случай, когда диалог становится обменом монологами. “ (c. 25-26). “Для диалога характерно реплицирование либо в порядке смены либо в порядке прерывания именно взаимное прерывание характерно для диалога вообще” (с. 35). “. при всяком диалоге налицо эта возможность недосказывания, неполного высказывания, ненужность мобилизации всех тех слов, которые должны были бы быть мобилизованы для обнаружения такого же мыслимого комплекса в условиях монологической речи или в начальном члене диалога. Монолог не только подразумевает адекватность выражающих средств данному психическому состоянию, но выдвигает как нечто самостоятельное именно расположение, компонирование речевых единиц” (с. 36-37). 2) Mukařovský J. Dve studie o dialogu // Mukařovský J. Kapitoly z české poetiky. Díl první. S. 129-164. 1. Диалог и монолог (S. 129-153) “Первый, данный отношением между обоими участниками, которое устанавливается тем из них, который в данный момент говорит, можно обозначить как отношение между «я» и «ты». И при монологе в языковом явлении участвуют две стороны, однако монолог не может быть говорящим никак отчетливо «адресован» Полярность между «я» и «ты» при диалоге потому так подчеркнута, что в нем роли говорящего и слушающего стали заменимы; взаимоотношения участников разговора поэтому рассчитаны как напряжение, не связанное ни с одним из говорящих лиц, но существующее на самом деле «между» ними; оно объективируется поэтому как «психологическая ситуация» разговора; ср. известный факт, что определенное настроение хоть и имело повод в душевном расположении одного из участников диалога, овладевает нередко быстро всеми остальными участниками и придает затем вид общей эмоциональной окраске диалога. Другой основной аспект создается отношением между участниками разговора, с одной стороны, и реальной предметной ситуацией, которая их в этот момент окружает, с другой стороны. Предметная ситуация может проникать в разговор и прямо, становясь его темой, и не прямо или так, что своими переменами влияет на направление беседы и т. д. Предметная ситуация в диалоге вездесуща, присутствуя если не везде актуально, то по крайней мере потенциально. Третью необходимую сторону диалога создает специфический характер его смыслового строения. Если обе предшествующие стороны даны внешними обстоятельствами, которые сопровождаются языковыми проявлениями, эта третья коренится внутри самого языкового проявления, в сущности его взаимосвязи. В диалогическом проявлении сплетается и чередуется разнородный, стало быть, двоякий контекст, в отличие от проявления монологического, которое имеет контекст единый и непрерывный. Диалог, разумеется, не может обойтись без смыслового единства, однако оно дано предметом разговора, темой, которая может быть в данный момент одинаковой для всех участников; без единства темы диалог невозможен” (S. 133-134. Пер. Н.Д. Тамарченко).

1. Как Вы думаете, в каком случае общие характеристики речи в драме в большей мере определяют ее специфику: там, где она рассматривается недифференцированно, или там, где акцентируются различия между диалогической и монологической формами? 2. Какие из приведенных определений формы диалога в справочной и учебной литературе характеризуют эту форму: а) в ее противоположности монологу, но без учета специфики драмы; б) как специфичный для драмы способ осуществления (ведения) действия или развертывания событийного ряда (вне которого могут иногда оставаться монологические высказывания); в) стремясь соотнести особую речевую структуру и ее специфические художественные функции в драме? Как Вы думаете, почему третья цель оказывается столь трудно осуществимой? 3. Выделите среди определений монолога в справочной и учебной литературе такие, в которых эта форма отграничивается от диалога а) по внешним условиям (обстановке, ситуации) высказывания; б) по внутренней (психологической) установке говорящего; ; б) по структурным признакам, начиная от объема текста и продолжая стилистическими и смысловыми особенностями. 4. Какие критерии различения форм реплики и монолога предлагаются в приведенных определениях этих форм речи? Какие из этих определений имеют целью уяснить в первую очередь специфическую природу монолога и его общие функции в драме и какие ставят прежде всего задачу классификации разновидностей этой формы? 5. Сопоставьте результаты Ваших наблюдений над определениями диалога и монолога с основными положениями цитируемых здесь фрагментов исследований Л.П. Якубинского и Ян. Мукаржовского. Что нового добавляют эти положения к сложившимся у Вас представлениям о специфике этих форм речи и их функциях в драме? 6. Сравните различные определения ремарки. Как Вы думаете, чем отличается она по своему характеру и роли в произведении от аналогичных пояснений, комментариев и описаний повествователя в эпическом произведении? Случайно ли то, что текст ремарки всеми соотносится непосредственно с “автором”, и насколько убедительно такое соотнесение? 7. Чем, с Вашей точки зрения, можно объяснить факт отсутствия в справочной литературе каких-либо замечаний о роли вставных текстов в драме, в то время как в самой литературе это достаточно распространенное явление (вспомните, например, письмо, читаемое в “Ревизоре”, песню Кудряша, стихи Беранже в “На дне” и т.п.)?

Русский язык. 2 класс

Конспект урока

Русский язык. 2 класс.

Урок 3. Монолог и диалог

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

1) признаки монолога и диалога.

2) отличительные особенности диалога и монолога.

3) правила построения диалога и монолога.

Диалог – это речь двоих или нескольких лиц.

Монолог – это речь одного лица, обращенная к слушателям или к самому себе.

Реплика – это высказывание говорящего в диалоге.

Основная и дополнительная литература по теме урока

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2018. – С. 61–64.

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2018. – С.10-14.

Канакина В.П., Щеголёва Г.С. Русский язык. 2 класс. Контрольные работы. – М.: Просвещение, 2018. — С. 12-19.

Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Тетрадь учебных достижений. – М.: Просвещение, 2017. – С. 6—7.

Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный материал. Пособие для учащихся. 2 класс. – М.: Просвещение, 2018. — С. 3.

Тихомирова Е. М. Тесты по русскому языку. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1: к учебнику В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.» ФГОС ( к новому учебнику) – М.: Издательство «Экзамен», 2017. — С. 7-16.

Открытые электронные ресурсы по теме урока

Канакина В. П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2011. Ссылка для скачивания: http://catalog.prosv.ru/attachment/ca950bac-d794-11e0-acba-001018890642.iso

Теоретический материал для самостоятельного изучения.

Радость от общения друг с другом испытывают многие люди! Замечательно обсуждать с друзьями идеи, высказывать своё мнение. Разговаривать можно вдвоём, втроём и, даже, целой компанией. В таком общении мы используем особый вид речи – диалог.

Диалог — это разговор двух или нескольких лиц.

Настоящий диалог получается только тогда, когда у каждого говорящего есть возможность высказаться. Каждое такое высказывание участника диалога называется репликой. На письме каждую реплику записывают с новой строки, и перед каждой ставится особый знак – тире.

Прочитаем фрагмент сказки Владимира Сутеева «Кто сказал ˮМяуˮ?». Посмотрите, как записаны реплики Мышонка и Щенка.

«Вдруг у самого крыльца кто-то сказал:

«Это тут!» — сказал себе Щенок и быстро начал

рыть под крыльцом всеми четырьмя лапами.

Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый Мышонок.

— Ты сказал «мяу»?— строго спросил его Щенок.

— Пи-пи-пи,— запищал Мышонок. — А кто так сказал?

— Близко?— заволновался Мышонок.

— Вот здесь, совсем рядом,— сказал Щенок.

— Мне страшно! Пи-пи-пи!— запищал Мышонок и юркнул под крыльцо.»

Герои сказки – Щенок и Мышонок разговаривают друг с другом

«Мне страшно! Пи-пи-пи!». Это реплики Мышонка.

А Щенок произнес другие слова: «Ты сказал «мяу»?», «Кто-то сказал «мяу»…», «Вот здесь, совсем рядом» Это реплики Щенка.

Сейчас они прозвучали отдельно. Конечно, в этом случае об общем направлении разговора можно догадаться. Но смысл диалога становится неясным. Поэтому очень важно, в какой последовательности реплики следуют в диалоге.

Когда при общении говорят несколько человек одновременно, не стараясь понять смысл высказываний собеседника – это диалогом уже назвать трудно. Вспомни, как кричат торговцы на рынке: каждый свое. Они не обращаются друг к другу. Это не диалог.

Люди общаются в диалоге для того, чтобы обменяться мнением и найти взаимопонимание. Так при каких же условиях диалог будет успешным?

Мы постоянно используем диалог в повседневной, обычной жизни. Диалог звучит и тогда, когда нужно спросить о чем-либо и получить ответ. И когда нужно убедить другого совершить какой-либо поступок. И когда необходимо уточнить мнение окружающих по какому-либо вопросу.

Но из греческого языка к нам пришло еще одно слово, обозначающее вид речи – монолог. Значение части слова «лог», мы уже знаем. А что обозначает часть «моно»? Из этимологического словаря мы узнаем, что «моно» по-гречески означает «один». Значит монолог – это «речь одного».

А разве в общении мы используем речь одного? Конечно! Вспомни ситуации на уроке, когда учитель рассказывает о чем-либо всему классу. Или выступления государственных деятелей, например, президента страны. Можно вспомнить и артистов на сцене. Оказывается, в жизни много ситуаций, когда необходим монолог.

Если говорит один – это всегда монолог. Но качество монолога зависит от выполнения нескольких условий:

В школе ты часто бываешь участником и диалога, и монолога. Особенно ответственно, когда ты в монологе принимаешь роль выступающего: за это ты получаешь оценку. Но теперь ты владеешь некоторыми секретами и диалога, и монолога и значит, половина успеха у тебя уже есть! Осталось полшага до успешного ученика! Удачи!

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Задание. Отметьте вид речи.

Отметьте название вида речи, представленного в тексте:

Подсказка: Вспомните признаки диалога:

— Каждый участник высказывается.

— Реплики следуют по порядку, друг за другом.

— Участвуют несколько человек.

— Каждая последующая реплика является ответом на предыдущее высказывание.

Правильный ответ: ДИАЛОГ

Задание. Поставьте номер в таблицу.

Поставьте номер текста в соответствующий столбец таблицы.

̶ Малыш. Хотя по-настоящему меня зовут Сванте Свантесон.

— ̶ А меня, как это ни странно, зовут Карлсон.

— Всех важней, —сказала Ната, — Мама — вагоновожатый, Потому что до Зацепы водит мама два прицепа.

̶ Я лучше всех! — сказала иголка.— Посмотрите, какая я острая.

̶ Я лучше всех — сказал карандаш — Я рисовать умею.

—Нет, я лучше всех! Я писать умею, — сказала ручка.

Но тут выплывает кит:

«Садись на меня, Айболит,

И, как большой пароход,

Тебя отвезу я вперёд!»

— Какой же это индюшонок? — сказала утка. — Ишь как славно гребёт лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе и недурён, как посмотришь на него хорошенько!

— Не это ли квартира Мойдодыра?

Я рассердился да как заору:

— Нет! Это чужая квартира.

— Не могу вам сказать.

— Позвоните по номеру сто двадцать пять.

Подсказка: Прочитайте текст. Определите вид речи, который представлен в тексте. Вспомните признаки диалога и монолога

Монолог и диалог

Урок 2. Русский язык 9 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Монолог и диалог»

· Сегодня мы вспомним, что такое монолог и диалог.

· Поговорим об особенностях монолога и диалога.

· Узнаем несколько неизвестных фактов о монологе и диалоге.

Речь в зависимости от смены говорящего и слушающего делится на диалогическую и монологическую. В диалогической речи говорящий и слушающий меняются местами. В монологической речи – не меняются.

Давайте сначала поговорим о диалогической речи.

Диалогическая речь возникла раньше. Наша речь возникла как средство общения между людьми. И потому в древности именно диалог был совершенно необходим.

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. Реплики диалога адресованы собеседнику. Поэтому диалог немного напоминает теннис с мячиком, который передается от одного игрока к другому.

Рассмотрим пример типичного диалога.

− У меня как раз возникли вопросы по поводу распределения ролей в нашей постановке.

− Отлично. Мы могли бы встретиться и всё обсудить.

− Это было бы очень хорошо.

Каждая реплика в нашем диалоге зависит от предыдущей. Все реплики связаны.

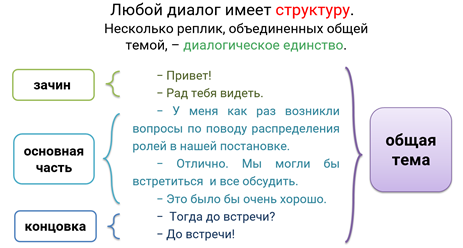

Любой диалог имеет свою структуру.

В нашем примере первые две реплики будут зачином. Следующие три реплики – основная часть. И две последние – это концовка.

Все реплики диалога объединяются общей темой.

Несколько реплик, объединенных общей темой, составляют диалогическое единство.

Размеры диалога теоретически безграничны.

Однако на практике любой диалог все же имеет концовку.

Диалог получил наибольшее распространение в разговорной речи. Однако он востребован также в официально-деловой, научной и публицистической речи.

В зависимости от целей, задач, роли собеседников, ситуации общения можно выделить следующие типы диалогов:

Диалог – это неподготовленный, спонтанный тип речи. Даже в научной или официально-деловой речи мы не можем предугадать реплику собеседника полностью. Так часто бывает на экзаменах, когда экзаменатор задает неожиданный вопрос. Допустим, вы рассказываете об образе Ильи Муромца в былинах, а вас неожиданно спрашивают о Святогоре. Как скоро вы сформулируете ответ? Именно поэтому нужно всегда хорошо ориентироваться в теме и тщательно готовиться к любому выступлению.

Как оформляется диалог в тексте?

Каждая реплика в диалоге выделяется при помощи тире. Расстановка других знаков препинания такая же, как и при прямой речи.

Внимание! Каждая реплика диалога пишется с абзацного отступа!

Тетю Жанну, редко приезжающую в город, ребята увидели издалека.

− Здравствуйте! – радостно воскликнула она. – Как поживаете?

− Живем неплохо, − степенно промолвил в ответ Артем, − не жалуемся.

Обратите внимание! Речь автора выделяется с двух сторон тире и пишется со строчной буквы. Во второй реплике диалога предложение разрывается речью автора. Поэтому после первой части прямой речи и после авторской речи ставятся запятые. И прямая речь продолжается со строчной буквы.

А теперь поговорим о монологе.

Монолог – это развернутое высказывание одного лица. Монолог может быть направлен как на собеседника, так и на самого говорящего.

В первом случае монолог представляет собой целенаправленное сообщение слушателю определенной информации. Такой монолог получил распространение в научной, судебной, публичной речи. Когда учитель объясняет новую тему, он тоже произносит вот такой информирующий монолог.

Монологом также называют речь наедине с самим собой. В таком случае монолог не адресован конкретному слушателю и не рассчитан на его реакцию.

Монолог может быть как неподготовленным, так и продуманным заранее. Публичные речи обычно продумываются. При этом монолог все равно стремится перерасти в диалог.

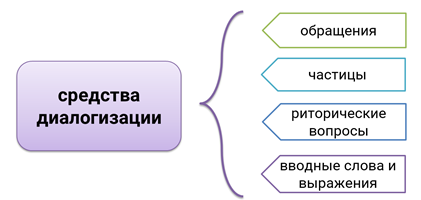

Если оратор умелый, то в его речи будут присутствовать обращения, частицы, риторические вопросы, вводные слова и выражения. И другие средства диалогизации, которые делают монолог более близким и понятным для слушателя.

Рассмотрим, например, такой текст: «Вы не раз слышали о том, как важно бережно относиться к природе. Перечислим, что может сделать каждый из нас для окружающей среды: не выбрасывать мусор во время прогулок или пикников, не сжигать сухую растительность, выбрасывать использованные батарейки в специальные урны… »

Посмотрим, как произнесет этот текст умелый оратор.

«Дорогие слушатели, вы наверняка не раз слышал о том, как важно бережно относиться к природе. Стоит ли повторять это в сотый или в сто первый раз? Давайте же вместе перечислим, что может сделать каждый из нас для окружающей среды. Во-первых – не выбрасывать мусор во время прогулок или пикников. Во-вторых – не сжигать сухую растительность. В-третьих, например, мы можем выбрасывать использованные батарейки в специальные урны…»

Обратите внимание на средства диалогизации. Это и обращение к аудитории, и риторический вопрос, и побуждение, и вводные слова.

Что же нам требуется запомнить?

В зависимости от смены говорящего и слушающего речь бывает монологической и диалогической.

Диалогическая речь – речь двоих и более лиц.

Монологическая – речь одного лица.

И при монологе, и при диалоге большую роль играет умение продумывать речь, гладко выражать свои мысли.

Русский язык. 4 класс

Конспект урока

Русский язык, 4 класс.

Тема: Предложение в русском языке.

Цель нашего урока – познакомиться с диалогической речью.

Диалог – разговор двух и более собеседников, переговоры.

Реплика – это одно или несколько предложений. После реплики одного из собеседников следует ответ другого.

Прямая речь – это слова какого-либо лица, передаваемые от его имени.

У меня зазвонил телефон.

— Кто говорит?

— Слон.

— Откуда?

— От верблюда.

— Что вам надо?

— Шоколада.

— Для кого?

— Для сына моего.

— А много ли прислать?

— Да пудов этак пять. Или шесть:

Больше ему не съесть, Он у меня ещё маленький!

Вы уже знаете, что мы используем язык по-разному. Беседа с кем-то или переписка в интернете называется диалогом. Речь одного человека – монологом.

Монолог часто можно подготовить заранее. Это выступления по радио и телевидению, на конференции, у доски. Диалог мы не можем продумать полностью, потому что не знаем, что ответит наш собеседник.

Диалоги состоят из реплик и иногда слов автора.

Реплика – это одно или несколько предложений. После реплики одного из собеседников следует ответ другого.

Диалоги нужно уметь правильно оформлять на письме. Каждую реплику нужно писать:

Если реплика сопровождается словами автора, ставятся те же знаки препинания, что и при прямой речи, но без кавычек.

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ, что такое прямая речь.

Прямая речь – это слова какого-либо лица, передаваемые от его имени.

Прямая речь всегда состоит из двух частей:

В словах автора обычно указывается, кому принадлежит речь, и используются глаголы: сказал, проговорил, произнёс, подумал, воскликнул, спросил, ответил и т.д.

Вспомните, как составлять схемы прямой речи.

Я сказал: «Мы пришли»

Рассмотрите схемы. Что они значат?

Пример: Мальчик спросил: «Как твоё имя?»

Приведите свои примеры предложений с прямой речью. Составьте их схемы.

Памятка требований к хорошему диалогу:

1. Придерживаться темы диалога.

2. Создавать диалог, соответствующий языковой ситуации и цели.

3. Использовать реплики для поддержки диалога: А вы как считаете? Может быть, вы другого мнения? Расскажите о.

4. Использовать формулы речевого этикета: извините, будьте любезны, простите, пожалуйста, спасибо…

5. Уметь аргументировать (подтверждать фактами) свои мысли, понимать, что у собеседников может быть другой взгляд на эту проблему, и уважать их мнение.

6. Придерживаться правил общения и нормы литературного языка.

Выберите правильный вариант:

Как называется речь одного человека?

Задание 2. Определите, какие слова принадлежат Ёжику.

— Что ты ёж такой колючий?

— Это я на всякий случай.

Знаешь кто мои соседи?

Лисы, Волки да Медведи!

Задание 3. Подчеркните слова автора:

Добежала девочка до печки:

— Печка, матушка, спрячь меня!

— Поешь моего ржаного пирожка.

Девочка скорее — пирожок в рот, а сама с братцем — в печь, села в устьице.

Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели к бабе-яге.

Знаки препинания при диалоге

Диалог — это разговор, беседа двух людей. Речь каждого участника диалога — это реплика.

Кроме осуществления коммуникации между людьми диалог используется в литературе, кино, при передаче философских идей и обучении иностранным языкам (в качестве упражнений).

Диалог и монолог

| ДИАЛОГ | МОЛОГ |

| 1. Диалог — от греч. dialogos — разговор двух или нескольких лиц. | 1. Монолог — от греч. monos — «один» + logos — «речь». Монолог — речь одного человека, обращенная к слушателям или к самому себе. |

| 2. Диалог состоит из реплик | 2. Не предполагает непосредственного отклика. |

Расстановка знаков препинания в диалоге

Расстановка знаков препинания в диалоге проста. Важно запомнить, что существенные различия бывают в двух случаях: если есть слова автора или слов автора нет. Кроме этого, есть разница при написании реплик — с новой строки или подряд.

Примечание. Если прямая речь начинается с нового абзаца, перед каждой репликой ставится тире.

-Я откажусь от вашего предложения.

-Как скажете.

Примечание. Если прямая речь идёт в строку, без абзаца, то она заключается в кавычки.

Пример: Она отказалась: «Я не хочу всем рисковать».

Примечание. В печатных текстах каждая реплика диалога обычно начинается с новой строки. В данном случае кавычки не употребляются, перед каждой репликой ставится тире, а после реплики — необходимый знак препинания.

-Ты не сможешь долго это терпеть.

-Я постараюсь.

1. Если диалог без слов автора, а реплики пишутся с новых строк, то перед ними ставится тире.

2. Если в диалоге без слов автора реплики пишутся одна за другой, то каждую из них заключают в кавычки и отделяют друг от друга тире.

3. Если в диалоге прямая речь стоит после слов автора, то после слов автора должно ставиться двоеточие, а сама прямая речь заключается в кавычки.

4. Когда прямая речь сразу перед словами автора, то заключается в кавычки, после которых ставится тире.

5. Если прямая речь разрывается словами автора, то после первой части ставятся запятая и тире, то же самое ставится после слов автора. Вся фраза заключается в кавычки.