Что такое сапротрофы 6 класс биология

Кто такие сапротрофы? Какие организмы к ним относятся?

Сапротрофы (др.-греч. σαπρός — «гниль» и τροφή — «пища») — организмы, питающиеся отмершими останками других существ или фекалиями животных, известными как детрит. Сапротрофные организмы являются редуцентами, которые считаются критически важными для процесса разложения и циркуляции питательных веществ в экосистеме.

Основные группы сапротрофов

Грибы

Бактерии

Бактерии хорошо известны как разлагатели мертвой плоти животных и эффективны при преобразовании животных тканей в более простые формы органических соединений. Ряд сапротрофных бактерий, в том числе кишечная палочка, связаны с болезнями пищеварительной системы, поскольку мясо и другие пищевые продукты также являются их источником питания в природе.

Некоторые бактерии, такие как Spirochaeta cytophaga, обладают способностью разлагать целлюлозу. Симбиотические целлюлозоразлагающие бактерии находятся в рубце коров и помогают пищеварению животных через ферментацию целлюлозы в траве. Подобно грибам, эти организмы также обладают способностью частично расщеплять целлюлозу на промежуточные молекулы и облегчать процесс ее разложения.

Оомицеты

Оомицеты – клада мицелиальных организмов, распространеных в пресноводных и морских средах обитания по всему миру. Некоторые виды, особенно из отряда сапролегниевые (Saprolegniales), являются сапротрофами и разлагают как растительный, так и животный материал. Эти организмы считаются одними из наиболее важных разлагателей веществ в пресноводных экосистемах.

САПРОТРОФЫ

Смотреть что такое «САПРОТРОФЫ» в других словарях:

сапротрофы — общебиол. термин, характеризующий гетеротрофные организмы, использующие для питания органические соединения мертвых тел или выделения животных. Участвуя в минерализации органических соединений, С. составляют важное звено в биол. круговороте… … Словарь микробиологии

Сапротрофы — Пищевая цепь Продуценты Консументы Редуценты Редуценты (также деструкторы, сапротрофы, сапрофиты, сапрофаги) микроорганизмы (бактерии и грибы), разрушающие остатки мёртвых растений и животных и превращающие их в неорганические соединения. От… … Википедия

сапротрофы — Синонимы: сапрофиты организмы, питающиеся органическими веществами отмерших организмов … Анатомия и морфология растений

сапротрофы патогенные — микроорганизмы, патогенность которых определяется синтезом токсинов при сапротрофном росте и не связана с паразитизмом. Токсины, попадая тем или иным способом в организм человека, вызывают заболевания. Примеры подобных заболеваний–ботулизм,… … Словарь микробиологии

сапротрофы, патогенные — и условно патогенные виды. Патогенные виды (возбудители скарлатины, рожи, ревматизма и др.) продуцируют экзо–и эндотоксины. S. lactis, вызывающий скисание молока, используется для производства кисломолочных продуктов, в качестве продуцента… … Словарь микробиологии

патогенные сапротрофы — см. сапротрофы патогенные. (Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.) … Словарь микробиологии

Сапротрофы

Полезное

Смотреть что такое «Сапротрофы» в других словарях:

сапротрофы — общебиол. термин, характеризующий гетеротрофные организмы, использующие для питания органические соединения мертвых тел или выделения животных. Участвуя в минерализации органических соединений, С. составляют важное звено в биол. круговороте… … Словарь микробиологии

Сапротрофы — Пищевая цепь Продуценты Консументы Редуценты Редуценты (также деструкторы, сапротрофы, сапрофиты, сапрофаги) микроорганизмы (бактерии и грибы), разрушающие остатки мёртвых растений и животных и превращающие их в неорганические соединения. От… … Википедия

сапротрофы — Синонимы: сапрофиты организмы, питающиеся органическими веществами отмерших организмов … Анатомия и морфология растений

сапротрофы патогенные — микроорганизмы, патогенность которых определяется синтезом токсинов при сапротрофном росте и не связана с паразитизмом. Токсины, попадая тем или иным способом в организм человека, вызывают заболевания. Примеры подобных заболеваний–ботулизм,… … Словарь микробиологии

сапротрофы, патогенные — и условно патогенные виды. Патогенные виды (возбудители скарлатины, рожи, ревматизма и др.) продуцируют экзо–и эндотоксины. S. lactis, вызывающий скисание молока, используется для производства кисломолочных продуктов, в качестве продуцента… … Словарь микробиологии

патогенные сапротрофы — см. сапротрофы патогенные. (Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.) … Словарь микробиологии

Сапротрофы

Редуценты (также деструкторы, сапротрофы, сапрофиты, сапрофаги) — микроорганизмы (бактерии и грибы), разрушающие остатки мёртвых растений и животных и превращающие их в неорганические соединения.

От детритофагов (животных и протистов) редуценты отличаются прежде всего тем, что не оставляют твердых непереваренных остатков (экскрементов). Животных-детритофагов в экологии традиционно относят к консументам (см., например, Бигон, Харпер, Таунсенд, 1989). В то же время все организмы выделяют углекислый газ и воду, а часто и другие неорганические (аммиак) или простые органические (мочевина) молекулы и таким образом принимают участие в разрушении (деструкции) органического вещества.

Содержание

Экологическая роль редуцентов

Редуценты возвращают минеральные соли в почву и воду, делая их доступными для продуцентов-автотрофов, и таким образом замыкают биотический круговорот. Поэтому экосистемы не могут обходиться без редуцентов (в отличие от консументов, которые, вероятно, отсутствовали в экосистемах в течение первых 2 млрд лет эволюции, когда экосистемы состояли из одних прокариот).

Роль редуцентов в энергетике современных экосистем

Абиотические и биотические факторы регуляции экосистем

Исследованиями Н. И. Базилевич и др. (1993) установлено, что в наземных экосистемах различают две группы факторов, регулирующих деструкционные процессы, играющие весьма существенную роль в биологическом круговороте.

Это прежде всего абиотические факторы — выщелачивание растворимых соединений, фотохимическое окисление органического вещества и реакции его механического разрушения вследствие замерзания—оттаивания.

Эти факторы наиболее проявляются в надземных ярусах экосистем, а биотические факторы — в почвенном. Абиотические факторы деструкции характерны для аридных и семиаридных ландшафтов (пустыни, степи, саванны), а также для континентальных высокогорий и полярных ландшафтов.

Биотические факторы деструкции — это в первую очередь сапротрофные организмы (беспозвоночные и позвоночные животные, микроорганизмы), населяющие почву и подстилку, причём ведущим фактором в наземных ландшафтах служит главным образом почвенная микрофлора.

Источники

Полезное

Смотреть что такое «Сапротрофы» в других словарях:

сапротрофы — общебиол. термин, характеризующий гетеротрофные организмы, использующие для питания органические соединения мертвых тел или выделения животных. Участвуя в минерализации органических соединений, С. составляют важное звено в биол. круговороте… … Словарь микробиологии

сапротрофы — Синонимы: сапрофиты организмы, питающиеся органическими веществами отмерших организмов … Анатомия и морфология растений

сапротрофы патогенные — микроорганизмы, патогенность которых определяется синтезом токсинов при сапротрофном росте и не связана с паразитизмом. Токсины, попадая тем или иным способом в организм человека, вызывают заболевания. Примеры подобных заболеваний–ботулизм,… … Словарь микробиологии

сапротрофы, патогенные — и условно патогенные виды. Патогенные виды (возбудители скарлатины, рожи, ревматизма и др.) продуцируют экзо–и эндотоксины. S. lactis, вызывающий скисание молока, используется для производства кисломолочных продуктов, в качестве продуцента… … Словарь микробиологии

патогенные сапротрофы — см. сапротрофы патогенные. (Источник: «Микробиология: словарь терминов», Фирсов Н.Н., М: Дрофа, 2006 г.) … Словарь микробиологии

Что такое сапротрофы 6 класс биология

Организмы, питающиеся мертвыми или разлагающимися органическими остатками называются сапротрофами. Для обозначения таких организмов иногда используют другие термины, означающие, однако, то же самое — сапрофиты (сапрофитное питание) и сапробионты (сапробионтное питание).

Таким образом, сапротрофы уничтожают органические остатки путем их разложения. Многие из образующихся простых веществ не используются самими сапротрофами, поэтому они поступают в пищу растениям. Следовательно, активность сапротрофов обеспечивает весьма важные связи между круговоротами биогенных элементов, делая возможным возврат этих элементов живым организмам.

Сапротрофное питание грибов Мисог и Rhizopus

Mucor и Rhizopus относятся к обычным плесеням. Их можно обнаружить на хлебе, хотя они могут жить и в почве. Mucor был подробно описан в соответствующей статье. Rhizopus встречается даже чаще и по своему строению и образу жизни очень похож на Mucor Оба гриба легко выращивать в лабораторных условиях.

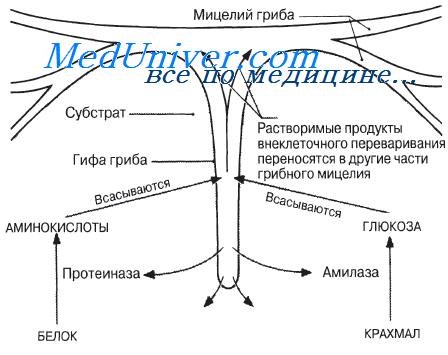

Их гифы проникают в питательную среду, на которой они растут, и из кончиков гиф секретируются гидролизующие ферменты. На рисунке приведены результаты такого внеклеточного переваривания. Амилазы и про-теиназы осуществляют соответственно расщепление крахмала до глюкозы и белков до аминокислот. Тонкий и хорошо разветвленный мицелий у Мисог и Rhizopus обеспечивает большую поверхность всасывания. Глюкоза используется во время дыхания для обеспечения гриба энергией, необходимой для протекания метаболических процессов. Кроме того, глюкоза и аминокислоты идут на рост и восстановление тканей гриба. В цитоплазме хранятся избыток глюкозы, превращенный в гликоген и жир, и избыток аминокислот в виде белковых гранул.

Симбиоз: мутуализм, паразитизм и комменсализм

Термин симбиоз буквально означает «совместная жизнь». Он был введен немецким ученым де Бари в 1879 г., который описал это явление как «совместное существование разноименных организмов». Другими словами, симбиоз — это ассоциация между двумя или большим числом организмов разных видов. Со времени де Бари многие биологи сузили понятие «симбиоз» и стали подразумевать под ним тесные взаимоотношения между двумя или более организмами различных видов, приносящие выгоду всем партнерам.

С семидесятых годов XX в. симбиоз как раздел биологии приобрел большее значение. К настоящему времени, например, стало известно, что ббльшая часть растений получает необходимые питательные вещества с помощью грибов, а азот фиксируется главным образом симбиотиче-скими бактериями. Открытие того факта, что ферментация в рубце жвачных животных происходит при содействии симбиотических организмов, имеет важное значение для повышения продуктивности крупного рогатого скота. Вместе с тем биологи стали осознавать, что степень близости взаимоотношений, выгоды или вреда в подобных случаях может сильно варьировать. В связи с этим большинство современных биологов используют определение симбиоза, сходное с определением, данным де Бари и одобренное Обществом экспериментальной биологии в 1975 г.

В данной книге будут использоваться определения, приведенные ниже. Акцент делается на том, насколько выгодными для обоих участников являются взаимоотношения между ними.

Симбиоз — это совместное проживание в тесном взаимодействии двух или более организмов различного вида. Многие подобные ассоциации состоят из трех и более «партнеров» с совместным питанием. Существует три основных типа симбиотических отношений:

1) мутуализм, или взаимовыгодные отношения обоих «партнеров»;

2) паразитизм, при котором выгоду получает один «партнер», причиняя другому вред;

3) комменсализм, при котором для одного «партнера» это выгодные отношения, тогда как для другого они не приносят ни пользы, ни вреда.