Что такое семейная история

Семейная история — это шестой параметр семейной системы

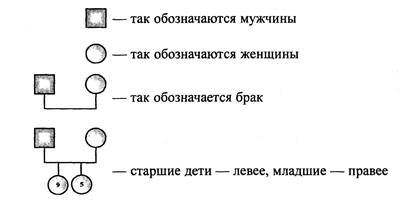

Многие стереотипы поведения воспроизводятся в поколениях. Многие закономерности взаимодействия воспроизводятся в поколениях. С помощью генограммы можно узнать семейную историю и правильно ее записать. Ее придумал Мюррей Боуэн. Всем было бы полезно составить генограмму своей семьи.

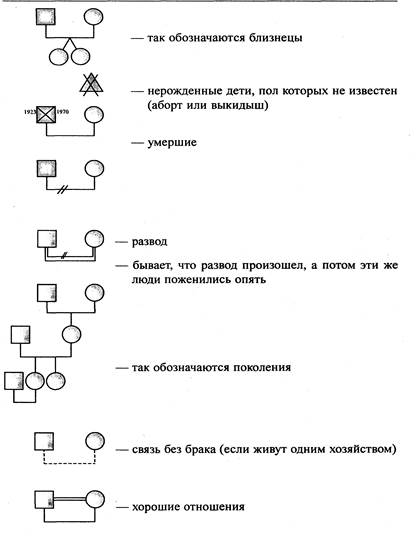

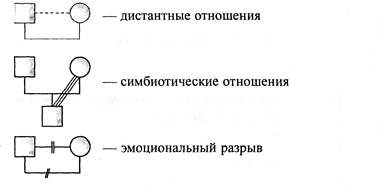

Симбиотические отношения— это очень близкие отношения с выраженной эмоциональной зависимостью людей друг от друга. При увеличении межличностной дистанции у этих людей растет тревога. Дети-симбиотики с трудом переносят даже кратковременную разлуку с близким взрослым. Симптоматическое поведение в этих случаях возникает тогда, когда возникает любая угроза близости.

Эмоциональный разрыв— люди не общаются друг с другом после того, как у них был период конфликтов.

Конфликтные отношения— отношения сохраняются, но сопровождаются конфликтами и короткими периодами перемирий.

Амбивалентные отношения— люди испытывают друг к другу сильные противоречивые чувства: любовь и ненависть в одно и то же время, гнев и вину, стыд и ярость. Как правило, такие отношения сопровождаются периодами конфликтов и периодами близких отношений.

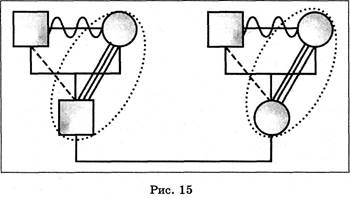

Семейная история дает определенные стереотипы и особенности, которые повторяются из поколения в поколение. Есть определенные закономерности, которые почти всегда воспроизводятся. Например, уровень дифференциации. Это понятие было введено Мюрреем Боуэном и означает оно степень эмоциональной независимости и самодостаточности людей, составляющих семью. Чем более высок уровень дифференцированности, тем более функциональна семья.

Представьте себе, что заключается брак между людьми из таких семей (рис. 15).

В генограмме существуют разные детали, которые указывают на особенности функционирования систем. Ну, например, важно сопоставление дат. Скажем, дата смерти некоторого члена семьи совпадает с датой свадьбы какого-то другого члена семьи. Это, конечно, история про замещение, про смену иерархий, про изменение структуры. Многие семейные реакции можно понять, только зная историю семьи.

Есть в Лондоне Тавистокская клиника, в которой обучают студентов. Там практические психологи работают, принимают клиентов, и у них есть студенты, которые уже получили базовое образование и только наблюдают за работой либо их супервизируют, т. е. институт, который обеспечивает обучение и осознание практики в чистом виде. В этой клинике есть отделение семейной психотерапии. Лет 15 назад заведующей этим отделением была некая Роз-Мари Виффен. Потом заведующим стал тот самый киприотский грек, о котором я уже говорила выше. Итак, случай Роз-Мари Виффен.

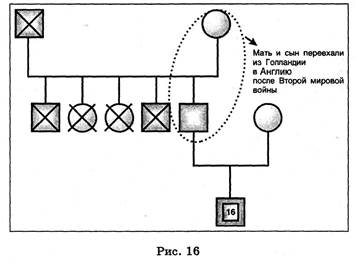

Вот семья: бабушка, папа, мама и сын (рис. 16).

Это как бы грубый пример того, как сама по себе семейная история может определять некоторые поступки.

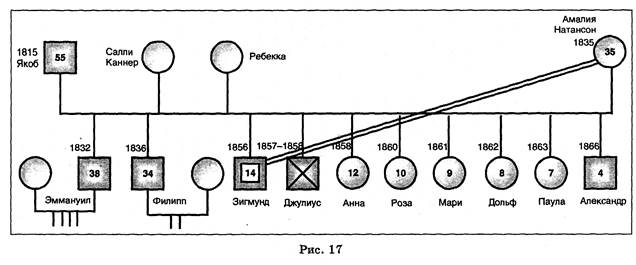

Вот семья Зигмунда Фрейда (рис. 17).

Вопрос: Каков механизм возникновения повторения семейных стереотипов?

Вопрос: Возможен ли другой выбор брачного партнера, кроме запрограммированного в родительской семье? Можно ли этому помочь в психотерапии?

Ответ’. Люди обычно не приходят и не говорят: «Вот у меня растет мальчик. Сделайте так, чтобы он полюбил девочку, на меня непохожую». С этим же не идут, идут с симптомом. Помощь можно оказать апостериори, после того как произошел брак. Это же может и не произойти. Вообще говоря, это больная дилемма. Предположим, приходят просвещенные в психологии родители и говорят: «Сделайте так, чтобы он не повторил этого в своем опыте».

Статистика успеха терапии в любой психотерапевтической школе одинакова. На сегодняшний день нет ни одной психотерапевтической школы, которая была бы успешнее других. На самом деле, это тоже сложный вопрос, потому что неясно, что считать критериями успеха. Что считать успехом? Исчезновение симптома? Ощущение комфорта? В семейной терапии есть некие объективные признаки функциональности системы: отсутствие симптоматического поведения у кого-либо из членов семьи, плавный переход с одной стадии жизненного цикла на другую, реализация жизненных планов и задач.

Ниже будет изложена теория семейных систем Боуэна. Теперь, когда вы знаете основной понятийный аппарат системного подхода, вам будет проще понять эту теорию.

Что такое семейная история

Изучение родословной в общественном сознании многие годы считалось прерогативой седовласых мужей голубых кровей. Пожилой господин в домашней бархатной куртке склонился над толстенным фолиантом с генеалогическим древом. Со старинных портретов высокомерно смотрят именитые предки. Так рисовали мне образ человека, занимающегося генеалогией, участники моих курсов.

Вероятно, это резонанс романов серии «Проклятые короли» Мориса Дрюона, которые наши родители доставали за сданные килограммы макулатуры.

Составление родословной породистого щенка тоже не вызывало вопросов. Матушка — трехкратный чемпион? Прекрасно! Больше заплатит потенциальный покупатель. Just business!

На постсоветском пространстве интерес к семейной истории возник и начал расти с 1990-х годов. Открытие в 1991 году архивов КГБ по репрессированным дало возможность старшему поколению заглянуть в зазеркалье. Это был первый робкий шаг. Кто-то остановился, некоторые двинулись дальше.

Последние 10 лет я наблюдаю настоящий генеалогический бум, переворот в сознании и осознание себя как части чего-то большего — семьи в самом широком смысле. Люди с удивлением обнаружили, что родословная не только для собак и дворян. Оказывается, у каждого из них, выходцев из крестьян, потомственных рабочих, мелких лавочников, — своя история. Увлекательная и насыщенная невероятными событиями.

Совершенно неожиданно интерес к своим корням охватил три поколения: традиционных «отцов и детей» и «третий возраст» — бабушек и дедушек.

Почему семейная история вошла в моду именно сейчас?

1. Появились возможности

За последние 10 лет архивная система стала более открытой и доступной для исследователя родословной. Там, где раньше приходилось отправлять заказное письмо, сейчас можно послать запрос через личный кабинет на сайте архива. Некоторые архивы оцифровывают генеалогическую информацию и выкладывают ее за небольшую плату на своих сайтах.

Не все идеально. Есть много сложностей, но значительные улучшения есть.

Появились базы данных погибших, награжденных и пропавших без вести во время Второй мировой войны. Любой желающий, вбив имя своего деда или прадеда, может получить дополнительные сведения о нем. Недавно заработала и база по участникам Первой мировой войны.

Возникли сайты, дающие возможность построить генеалогическое древо в Сети, добавить фотографии, пригласить родственников и создать семейную социальную сеть.

2. Отступил страх

Было время, когда лишнее слово могло стать последним. Дедушек и бабушек воспитывали, замалчивая опасное прошлое и во лжи во благо — «не принято было об этом говорить», «такое нельзя было спрашивать», «мать с отцом гнали нас на улицу, чтобы не слышали», «не знаешь — не проболтаешься».

Наши родители уже не задавали вопросов. Вот и выросли два поколения, которые очень мало знают о своих родных и истории семьи.

С появлением возможностей многие это осознали и прочувствовали. Заложенный на генетическом уровне страх стал отступать. Появились вопросы, которые требовали ответов, необходимость заполнить белые пятна и прояснить темные.

Для многих триггером стали их дети и внуки — сохранить память о прошлом и себе для них. Человек жив, пока о нем помнят.

3. Изменился фокус

Нынешнее поколение тридцатилетних сфокусировано на осознанности. Они размышляют о том, о чем их родители в том же возрасте никогда и не задумывались,— кто я, почему я такой, кто был до меня, что с ними стало, как это повлияло на мою жизнь, какой дополнительный ресурс это еще может дать. Они задают вопросы, требуют ответов и готовы сами их искать. Вот поэтому мы сейчас являемся свидетелями уникального единения трех поколений, пусть и не всегда в рамках одной семьи. Связующим звеном стала семейная история.

Что дает увлечение семейной историей?

Когда ко мне приходят на курс по семейной истории, я первым делом задаю вопрос, который всех неизменно удивляет: — А что вам это даст? Вопрос не праздный. Как показывает моя практика, если вы потратили время, покопались в себе и добрались до ответа, ваш генеалогический поиск проходит гораздо успешнее. И нет, ответы «хочу знать, кем были мои предки» и «просто интересно» неверны. Впрочем, как добраться до сути — тема отдельного разговора.

Познай свой род, познай себя

«Человеческие жизни — это не отдельные нитки, которые можно выпутать от клубка и аккуратненько разложить на ровной поверхности. Семья — это узорчатая паутина. Невозможно тронуть одну ее нить, не вызвав при этом вибрации всех остальных. Невозможно понять частицу без понимания целого». Диана Сеттерфилд «Тринадцатая сказка»

Изучение семейной истории может серьезно изменить вашу жизнь и жизнь ваших детей. Сделает ее более глубокой, насыщенной, поможет не только лучше понять поступки ваших предков, отголоски которых влияют на вашу сегодняшнюю жизнь, но и понять себя. А некоторым даже найти себя.

Вы обязательно обнаружите параллели в жизнях и судьбах, их повторение, шаблоны поведения, которые на подсознательном уровне передаются из поколения в поколение. Это может касаться отношений с противоположным полом, воспитания детей, отношения к деньгам, взаимопонимания с родителями, наличия предрасположенностей к определенным заболеваниям, роли определенного члена семьи в жизни ребенка, реакций на трудности и многого другого.

Важно распознать их и понять. Принять или прервать — это уже ваш выбор и следующий шаг. В любом случае извлечь уроки и передать детям.

Вы поймете, откуда у вас та или иная черта характера или склонность к определенному виду деятельности. Ее можно сделать своей «фишкой» в жизни или же использовать в бизнесе.

Для тех, кто давно живет за границей и полностью интегрирован в местный социум, это способ дополнительной самоидентификации, сохранения собственного «я» в другой культуре, защита от ассимиляции.

Так что семейная история — это не про прошлое. Это про настоящее и будущее — ваше и ваших детей. Это нематериальное наследство, если хотите. Каждый получает что-то свое.

Дерево vs история семьи

Как-то ко мне на курс записался один мужчина. Он прислал впечатляющую фотографию — рулон с огромнейшим генеалогическим древом был раскатан на крышке рояля.

— Я не знаю, кто все эти люди! — сказал он.

— Но вы же сами составили это древо, — возразила я.

— Да. Но это только имена. Я не знаю, кем они были, какими они были, как сложилась их жизнь и почему именно так.

И мы стали работать.

Многие ошибочно думают, что знать историю семьи — это построить дерево в программе. Я вас разочарую — это знать, почем был сахар на черном рынке во время войны и почему ваша прабабушка украла два кусочка.

Заполнить еще один квадратик дерева и продвинуться на 10 поколений вглубь — это не значит знать свою историю. Разве это важно, если вы про свою бабушку в XX веке и 10 строчек не в состоянии написать? Гораздо важнее чувствовать предков, знать, что они любили, а что ненавидели, участниками каких исторических событий они были, понимать, почему они сделали тот или иной выбор, и как это повлияло на вашу жизнь. Да и, в конце концов, сколько стоил извозчик, какие оценки получал в гимназии ваш дед, сколько коров имел ваш прадед и почему ваша прабабушка была на карандаше у охранки под кличкой Быстрая.

А дерево — это побочный результат.

Окно в прошлое

Кто из нас не мечтал заглянуть в прошлое, разгадать семейные тайны, заполнить белые пятна? Эта мечта вполне может стать реальностью.

Сам процесс поиска — построение версий, предположений, их проверка, разматывание клубка, разгадывание загадок — невероятно увлекателен.

Рассказы близких, которых наконец-то удалось разговорить, найденное в старой коробке на антресолях фото прапрабабушки, полученные ответы из архивов с копиями старинных документов и фотокарточкой прадеда дают такой заряд положительных эмоций, что и описать трудно.

Это детектив, где вы и Шерлок Холмс, и доктор Ватсон, и инспектор Лестрейд в одном лице. И в ваших силах поднять завесу над прошлым.

Если вы хотите погрузиться в историю своей семьи, то у вас есть три пути.

Путь первый — обратиться в одну из генеалогических фирм.

За весьма приличное количество дензнаков они соберут вам родословную. Помимо того что вы лишаетесь удовольствия самостоятельного поиска и находок и тратите довольно большую сумму денег, здесь есть еще пара подводных камней.

Собранная таким образом семейная история является, как правило, сухим изложением найденных в архивах фактов. Материалы читаются пару раз, показываются друзьям и родственникам, а затем лежат мертвым грузом. Параллели не проведены, шаблоны не обнаружены, уроки не извлечены, эмоциональная связь с предками не возникла. Связь возникает через понимание, проживание, осмысление и пропускание через себя. А вот эти элементы здесь как раз отсутствуют. За найденными именами вы не видите живших когда-то людей.

Полноту информации, качество и уровень исследования проверить невозможно. Периодически генеалогическое сообщество потрясают вскрывшиеся случаи недобросовестной работы как фирм, там и частных исследователей.

Путь второй — искать самому.

Чтобы что-то разыскать самому, необходимо разбираться в существующих источниках информации, быть знакомым с архивной системой, вникать в исторический контекст, понимать логику поиска. Все это реально, но понадобится пара лет, чтобы разобраться. За это время вы, вне сомнения, набьете шишки, пару раз пойдете неправильным путем, совершите несколько ошибок, зайдете в тупик, и велик риск, что, разочаровавшись, бросите это увлекательное занятие.

Путь третий — школы поиска семейной истории.

Как думаете, чему можно научить на вебинарах и курсах тех, кто хочет разобраться с семейной историей? Конечно, эффективному поиску — с наименьшими затратами времени, энергии и денег. В своей онлайн-школе «История семьи. Ищем вместе» я предлагаю конкретные алгоритмы поиска, объясняю его логику, рассказываю не только о том, ЧТО искать, но ГДЕ и КАК. Подробно рассказываю об историческом контексте тех событий, участниками которых были ваши предки, учу работать с архивами и в архивах, знакомлю с различными источниками архивной информации, обращаю внимание на детали и нюансы, с которыми сталкивалась на практике, и удерживаю от возможных ошибок.

Особое внимание уделяю психологическим нюансам общения с родственниками. Таким образом, участникам курсов удается не только прорваться сквозь нежелание близких рассказывать и традиционное «не помню», но и восстановить давным-давно разорванные родственные связи.

Именно благодаря структурированному и осознанному погружению в семейную историю участники курсов последовательно продвигаются вглубь, в прошлое, и достигают впечатляющих результатов.

Изучение семейной истории — это не спринт, а марафон.

Familio.Media

Почему обществу важна семейная история

В течение XX века крупные исторические события в нашей стране до основ перетряхивали жизни семей и целых народов. Революции, репрессии и войны отразились и на семейной памяти. Как после десятилетий замалчивания прошлого общество движется к восстановлению знания о предках и какие смысловые изменения это принесет будущим поколениям — в интервью Familio.media рассказывает социолог Леонид Блехер.

— Есть расхожее определение семьи как ячейки общества. Как эти микросообщества образуют более крупные группы?

— Есть семья и род. Семья — это родители и их дети («малая семья») или группа родственников, объединяющая несколько поколений («большая семья»). Род — это множество семей, связанных между собой общим происхождением, общими предками. Род — это могучая река, в которой отдельный человек — лишь одна капля. Эта река представляет собой реальную и очень влиятельную силу: род простирается во времени и пространстве значительно шире, чем личность. Отдельный человек появляется, живет несколько десятков лет и исчезает. Но он является безусловной частью семьи, которая существует дольше, чем один человек, и более распространена в пространстве. А еще он является частью рода, который существует много столетий.

Раньше для людей было привычным, что род — это что-то вечное: то, что появилось в начале существования народа, есть до сих пор и будет продолжаться дальше. Когда говорили о «захудалом роде», то есть исчезнувшем, у людей сжималось сердце от жалости.

Изучение рода — это размышление над ним и понимание того, что ты — часть большой группы людей, которые тебе чем-то близки. Ты являешься их продолжением, и продолжением тебя будут твои потомки. Мы с коллегами занимаемся изучением и осмыслением того, что происходило с нашими предками, как они переживали разные события и как принимали решения.

Это очень важная часть естественной почвы любого общества. Когда мы начинали работу, было ощущение, что эта почва у нас довольно бедная: люди мало знали о том, кто их предки и как они жили. Это процесс обогащения общественной почвы, восстановления дыхания общества.

— Как менялось у людей отношение к семейному прошлому в течение XX века?

— В нашей стране в течение практически всего XX века заниматься изучением своего рода и восстановлением родовой памяти было небезопасно. Иногда это грозило потерей свободы и жизни.

В советское время правящая идеология была такова: люди делились на тех, кто принадлежал к так называемым трудящимся классам и социальным группам (рабочие, крестьяне), и на тех, чьи родственники в прежние годы, десятилетия и века были представителями эксплуататорских классов: дворяне, духовное сословие, торговцы. Если предки человека были из этих групп, он должен был это скрывать, потому что мог навлечь на себя неудовольствие властей, проблемы в карьере и даже репрессии. А в сталинское время таких людей часто просто убивали. Поэтому люди избегали говорить об этом. В особенности же они не говорили об этом в семье: скажешь детям, они случайно где-то об этом расскажут и навлекут на тебя и на себя большие неприятности. Это было парадоксально: именно самые близкие тебе люди представляли собой большую опасность. И такое положение сильно влияло на отношения в семье, доверие между родственниками.

Детям не рассказывали о том, кем были их предки, причем старшие родственники молчали не только о происхождении предков, но даже об их благосостоянии — власти считали неблагонадежными и потомков зажиточных людей. Иногда для детей даже придумывались какие-то выдуманные истории о прошлом семьи.

В этом смысле все мы — люди моего поколения и младше лет на 20–30 — были обделены. Мы очень мало знали о том, кем были в действительности наши предки. Сейчас ситуация совершенно другая: нет этих идеологий, нет больше законов, по которым человек не мог узнать что-то о предках в архивах. И начинается долгий путь восстановления родовой семейной памяти. Это будет продолжаться, я думаю, еще два–три поколения. К исходу этого периода восстановления мы получим нормальное общество, где люди знают несколько поколений своих прямых предков и боковых линий. Мы станем нормальными людьми.

— Вы сказали, что люди вашего поколения были обделены. Как незнание истории своей семьи отражается на личном уровне и шире — на обществе? Чего вы были лишены?

— Считается, что каждый человек — его мышление, сознание, ценностные установки — состоит как бы из трех частей. Первая часть — ценности и представления о мире его народа. Вторая часть — ценности и представления о мире его семьи, рода. И третья часть с человеком рождается и уходит из этого мира — это индивидуальность, то, что свойственно только отдельному человеку.

Если говорить о второй составляющей, человек как часть своей семьи разделяет ее ценности. Он знает, как поступали его предки в прошлом, думает об этом, принимает и примеряет это на себя. Если он знает, что его предки были военными, то, становясь военным сам, он понимает, что продолжает семейную традицию. Он делает тот же выбор, что делали его деды и прадеды. Если человек чувствует, что его тянет к торговле, и знает, что он из семьи купцов, которая всегда этим занималась, — он ощущает свое единство и близость с этими людьми, которых давно нет на белом свете. Например, он раздумывает над тем, почему его предки некогда, пять веков назад, бросили всё и поехали в Сибирь осваивать эти земли, что-то добывать и торговать. Или над тем, что его предки пошли в армию, потому что им было важно защищать своих сограждан. Такое знание и такие раздумья меняют ощущение мира и пространство решений современного человека: он понимает, что за его спиной стоит несколько десятков человек, его предков, которых он, возможно, никогда в своей жизни не видел, но они ему близки. Для такого современного человека пространство его выбора становится значительно глубже и шире. Он начинает понимать и чувствовать, что он не один. Такое знание о предках необходимо нам самим — и тем, кто придет за нами.

— Что делать, если семейная история неоднозначна: например, известно о насилии в семье в прошлом или о том, что предок работал в НКВД? Как быть с такими историями о своих близких людях из прошлого?

— Здесь, конечно, нет и не может быть никаких заранее данных решений и ответов. Самое главное — надо об этом думать, пытаться понять не только то, что делали предки, но и почему они это делали. Исходя из чего они принимали те решения? Какие у них были ценности? Как бы вы поступили на их месте? Когда вы точно представляете себе причины их действий, вы можете решить для себя, что поступили бы иначе на их месте. Зная о своих предках, вы можете взять на себя ответственность за свое — иное — решение и в своей жизни осознанно думать и поступать согласно собственным ценностям.

— После распада СССР возникла волна интереса к семейному прошлому. И если раньше принадлежность к «эксплуататорским классам» скрывали, то в девяностые основные клиенты генеалогов — появившиеся богатые коммерсанты — пытались найти дворянские корни. Есть ли у людей сейчас такое желание?

— Действительно, в девяностые годы многим людям казалось: если они установят, что они из рода Романовых или даже Рюриковичей, то это как бы обратным ходом придаст им самим некоторый шик и блеск. Но это быстро прошло. Сейчас, когда на светском приеме в привилегированном обществе речь заходит о предках, самым классным считается проронить: «Мои предки были тульскими крестьянами» или «Мы из уральских рабочих». Тем самым человек как бы показывает: я вышел из самой гущи народа, мои предки и я имели такой порыв, силу, таланты и другие человеческие качества, которые помогли достичь успеха.

И в самом деле, беседуя с разными людьми, я вижу, что они с большим удовольствием рассказывают, как их предки вышли из самой массовой группы населения — крестьян. Четыре-пять поколений назад крестьяне, которые переезжали в город, становились рабочими, купцами, ремесленниками. Но исходно подавляющее большинство из них работали на земле. Основная масса людей, которые сейчас достигли любого уровня благосостояния, — из крестьян. Сейчас это считается почетным.

— Уже несколько десятилетий, с 90-х годов, ведется активная работа по восстановлению семейной памяти. Насколько глубоко сейчас спрятано прошлое людей, которые жили в XX веке?

— У нас не очень простая ситуация с допуском к архивам, поэтому часто узнать что-то о фактах XIX–начала XX века значительно легче, чем узнать, как жил человек в течение XX века при Советской власти. И сейчас нам нужно наладить механизм, при котором старшее поколение должно рассказывать детям, подросткам и молодым людям о жизни их предков. Пока это довольно затратное дело, только начинается создание организаций и сервисов, которые облегчают человеку доступ к этой информации.

Чем дальше будет уходить от нас советское прошлое, тем большую часть в обществе будут составлять люди без советского опыта — и тем проще будет государству облегчать доступ к историческим материалам. Поэтому нам надо просто делать свое дело и ждать, пока придет время. Гегель сказал: «Крот истории роет медленно, но роет хорошо». Так и в обществе — изменения будут происходить постепенно, но неустанно.

— Как вы думаете, как сегодняшняя государственная политика памяти влияет на семейную историю?

— С моей точки зрения, практически никак. Как сказал один общественный деятель, у которого я брал интервью для составления его родословной, лучше всего, если государство на тебя не обращает внимания. Немножко хуже, если оно на тебя обозлилось и вредит. Но самые кранты приходят, если государство хочет тебе помочь. Но сейчас государству не до прошлого. Нынешняя государственная структура и ее подход к управлению Россией — это не про слова. Власти считают, что население может говорить все что угодно и выпускать любые книги.

У нашего государства с древним византийским прошлым XII–XIII века очень тяжелая рука. Если государство кладет свою руку тебе на голову — даже для того, чтобы просто погладить, — у тебя начинают трещать позвонки. Пока мы их не замечаем, они нас не замечают, все хорошо. Люди должны возвращать себе свое прошлое сами, без государства.