Что такое синтаксис и пунктуация в русском языке

Синтаксис. Пунктуация

Урок 1. Русский язык 5 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Синтаксис. Пунктуация»

Сегодня мы ответим на такие вопросы.

· Зачем нам синтаксис?

· Для чего нам пунктуация?

· И чем синтаксис отличается от пунктуации?

Мы знаем, что все разделы языка связаны друг с другом.

Например, фонетика изучает буквы и слоги. А графика изучает буквы, которыми обозначаются звуки. Лексика изучает слова, которые состоят, конечно, из звуков. А записываются буквами. Морфемика изучает части слова – ведь нужно посмотреть, из чего состоят слова!

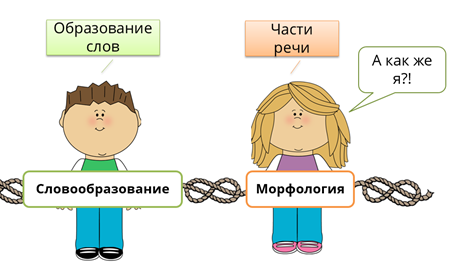

Словообразование выясняет, как при помощи различных частей слова можно образовать новые слова. Словообразование связано с морфологией, ведь она изучает части речи, и нужно понять – как они образуются.

Но с чем же связана морфология? Неужели ни с чем?

Нет, конечно. Морфология тесно связана с синтаксисом.

Но что изучает синтаксис? Для чего он нужен?

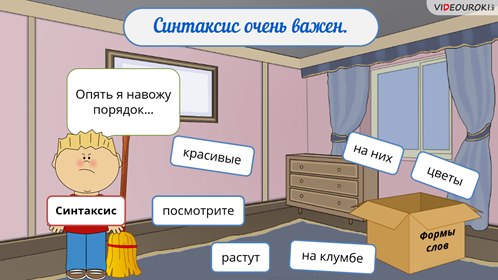

Синтаксис очень важен и совершенно необходим.

Ведь морфология очень любит слова и их формы. Но у неё они всегда в полном беспорядке: разбросаны, не связаны… Посмотрите, каждая форма слова как будто по отдельности. Во всех этих формах с трудом можно угадать смысл. А вот наводить порядок как раз и должен синтаксис.

В синтаксисе слова связываются между собой. Свяжем по смыслу формы слов, которые мы видим.

У нас получились словосочетания!

Из слов и словосочетаний в синтаксисе строятся предложения. Какие предложения мы можем построить? Красивые цветы растут на клумбе.

Как бы мы общались, если бы синтаксиса не было? Ну, например, в школе учительнице пришлось бы разговаривать с учениками при помощи отдельных слов: кто, пойти, отвечать, доска.

Ответы учеников звучали бы не менее странно: я, хотеть, рассказать, фонетика.

И никто бы друг друга не понимал.

Итак, синтаксис – это раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетание, предложение и текст. А также правила их построения.

Кстати, слово синтаксис – древнегреческое. Оно обозначает «составление, порядок, построение».

Ну вот. Теперь мы знаем, что синтаксис изучает словосочетания, предложения, текст… Но разве синтаксис не связан ни с каким разделом, кроме морфологии? Нет, у него есть постоянная, очень настойчивая спутница – Пунктуация.

Выясним, что она изучает.

Пунктуация действительно следует за Синтаксисом постоянно. Как только синтаксис решит: составлю-ка я предложение! – как пунктуация уже тут как тут. «Расставь знаки препинания, расставь знаки препинания!»

«Вот ведь приставучая, − думает Синтаксис. – Надо, наверное, текст составить!» А Пунктуация не отстаёт: «Не забудь знаки препинания, знаки препинания не забудь…»

И повсюду, куда ни глянешь – Пунктуация: знаки препинания, знаки препинания… Уже и надоела синтаксису, он сам не знает: как от неё спастись?

Никак. Ведь вы, наверное, уже догадались.

Пунктуация – это раздел науки о языке, в котором изучаются знаки препинания и правила их расстановки. Слово это латинское. И произошло от слова «пунктум» − точка.

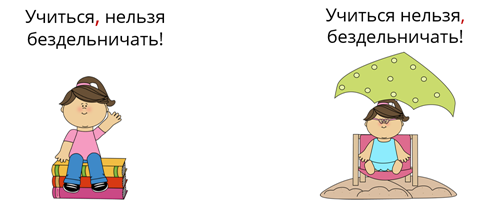

И потому синтаксис и пунктуация нераздельны. Ведь если не ставить знаки препинания в предложениях – мы иногда можем не понять, о чем речь.

Вот, например, две фразы.

Разница между ними – всего-навсего расположение одной запятой. Но значения этих фраз полностью противоположны. А если бы этой запятой не было – как мы бы поняли, о чем речь?

И наоборот, если мы не знаем синтаксиса, то не сможем расставить знаки препинания. Рассмотрим предложение: Цветы на клумбе красные, синие, жёлтые.

Зачем тут нужны знаки препинания? Нужны ли они? Если мы знаем синтаксис, то сразу же можем ответить: запятые ставятся между однородными членами предложения.

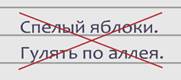

Не следует путать синтаксические и пунктуационные ошибки!

Вася дотронулся к стволу берёзы. Предложение неправильно построено. То есть, выбрана неправильная форма слова: нужно говорить «дотронулся до ствола берёзы». Значит, это вопрос синтаксиса. Это синтаксическая ошибка.

А вот если мы напишем: Вася, дотронулся, до ствола берёзы… В этом предложении две лишние запятые. Ведь нам совсем незачем выделять сказуемое запятыми. Если ошибка связана со знаками препинания, то это вопрос пунктуации. Это пунктуационная ошибка.

Что нам требуется запомнить?

Синтаксис и пунктуация – это разделы науки о языке.

Синтаксис изучает словосочетание, предложение и текст. А также правила их построения.

Пунктуация изучает знаки препинания и правила их расстановки. Два раздела науки о языке тесно связаны между собой.

Основные понятия синтаксиса и пунктуации русского языка

Синтаксис — от греч. syntaxis — составление — раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетание, предложение, текст и правила их построения.

Слово — основная единица языка, служащая для наименования предметов и их признаков, явлений и их отношений.

В речи слова соединяются в словосочетания и предложения. В синтаксисе изучаются и слова, но не как лексические единицы или части речи, а как члены предложения.

В синтаксисе изучаются словосочетания и различные формы связи слов друг с другом.

Текст и предложение — коммуникативные единицы, то есть служат для общения, обмена мыслями и чувствами.

Словосочетание выполняет номинативную функцию, то есть служит для называния, обозначения предметов, явлений, качеств, действий.

Текст как единица синтаксиса

Текст — (от лат. textus — «ткань», «сплетение», «соединение», «структура», «связь») — это высказывание, состоящее из ряда предложений, связанных по смыслу, расположенных в определённой последовательности и объединённых в целое единством темы и основной мысли.

Текст отражает конкретный фрагмент окружающей действительности.

Тема — это обозначение предмета речи, то есть тех жизненных явлений или вопросов, которые отобраны автором и изображены в его тексте (часто тема отражается в заглавии).

Основная мысль (идея) текста передаёт отношение автора к предмету речи, его оценку изображаемого.

Основные признаки текста — смысловая целостность и связность.

Спортивный клуб «Геркулес» открывает новый тренажёрный зал! Вы никогда не занимались спортом? У вас нет возможности ежедневно тратить время на упорные тренировки? Мы предлагаем вам обрести спортивную фигуру, хорошее настроение и уверенность в себе всего за несколько занятий под руководством опытного специалиста. Вы сомневаетесь? Вас долго убеждали в том, что это невозможно? Наш клуб использует принципы подготовки и тренажёры, разработанные в «Центре космических исследований». Вы ещё сомневаетесь? Вы считаете, что это доступно только избранным? Приходите! И вы убедитесь, что есть достойная замена ежедневным напряжённым тренировкам, доступная каждому, кто хочет изменить свою жизнь».

Основная мысль текста: посещение тренажёрного зала — путь к новой жизни.

Текст может состоять из одного предложения (это микротексты, например: афоризм, пословица, поговорка, реклама, объявление, словарная статья).

«Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить».

Типы речи

По размеру, тематике и строению тексты бывают разными.

Одни тексты содержат описание, другие — повествование, третьи — рассуждение. Описание, повествование и рассуждение могут объединяться и в одном тексте.

Цель текста-описания — указать признаки изображаемого. Поэтому к текстам такого типа можно задать вопросы: «Каков предмет описания?», «Как он выглядит?», «Какие признаки для него характерны?» и т. д.

«Настя была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы у неё, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх. Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный».

«Кладовая солнца» М. М. Пришвин

Цель текста-повествования — сообщить о последовательности действий или событий. Поэтому к текстам такого типа можно задать вопросы: «Какова последовательность действий (событий)?», «Что происходило сначала и что происходило потом?»

«Карло вошёл в каморку, сел на единственный стул и, повертев и так и этак полено, начал ножом вырезать из него куклу. Первым делом он вырезал на полене волосы, потом — лоб, потом — глаза… Сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловище, руки»… (по А. Толстому).

Цель текста-рассуждения — обосновать тезис (выдвигаемое положение), объяснить причины того или иного явления, события, его сущность. Поэтому к текстам такого типа можно задать вопросы: «Почему?», «В чём причина данного явления?», «Что из этого следует?», «Каковы последствия данного явления?», «Что оно значит?» Рассуждение обычно состоит из двух основных частей. В одной части содержится утверждение (тезис), которое нужно доказать. В другой части приводятся аргументы (доводы, доказательства) и примеры.

«Большинство учёных, исследуя действие табачного дыма на организм человека, пришли к выводу, что курение — опасный враг для здоровья и жизни человека.

В табачном дыме одной сигареты содержится много ядовитых веществ, разрушающих организм человека. Особенно опасно курение для детей. В дыме сигарет содержится синильная кислота, которая вызывает болезни сердца, лёгких, сосудов. У курящих детей начинают портиться зубы, ухудшается зрение, появляется утомляемость.

Поэтому, если ты не хочешь быть больным, то не кури. Ведь курить — здоровью вредить».

Стили речи

Стиль — это система языковых средств, а также разновидность литературного языка, которая используется в определённой сфере человеческого общения (общественной жизни): сфере науки, официально-деловых отношений, агитационно-массовой деятельности, словесно-художественного творчества, сфере бытового общения.

Каждый функциональный стиль характеризуется:

Книжные стили

Научный стиль

Основной функцией научного стиля речи является точное изложение научной информации. Для научной речи характерно употребление специальных терминов, нейтральная лексика, прямой порядок слов. Редко используются эмоциональные предложения.

Жанры: доклад, лекция, научная статья, рецензия и др.

Официально-деловой стиль

Деловой стиль используется для точной передачи деловой информации. Для делового стиля характерны сжатость изложения, точность, использование специальной терминологии, аббревиатур. В деловой речи отсутствует эмоциональная лексика.

Жанры: докладная записка, заявление, протокол, анкета и т. д.

Публицистический стиль

Основная задача текстов публицистического стиля — сообщать новости, рассказывать об интересных людях и событиях, воздействовать на читателя (слушателя). Для данного стиля характерно не только сообщение информации, но и отношение автора к описываемому. В публицистическом стиле, как и в научном, важно соблюдать логичность изложения и оперирование точными фактами. Может использоваться и эмоционально окрашенная лексика, риторические вопросы и восклицания.

Жанры: заметка в газету, интервью, репортаж и др.

Художественный стиль

Цель текстов художественного стиля — возбудить у читателя воображение, чувства с помощью словесных образов. Широко используются художественные языковые средства: метафоры, сравнения, эпитеты и др.

Жанры: рассказ, повесть, сказка, стихотворение.

Разговорный стиль

Основная функция разговорного стиля — общаться в непринуждённой обстановке. Для этого стиля характерны разговорная и эмоционально окрашенная лексика, неполные предложения, фразеологизмы. Жанры: личное письмо, беседа, открытка, спор и др.

Если Вам понравилось — поделитесь с друзьями :

Присоединяйтесь к нам в Facebook!

Смотрите также:

Подготовка к экзаменам по русскому языку:

Мы рекомендуем:

Самое необходимое из теории:

Предлагаем пройти тесты онлайн:

Рекомендуемые статьи и видео:

Русский язык с репетиторами онлайн

Теперь Вы можете обучаться русскому языку самостоятельно, пользуясь бесплатными ресурсами нашего образовательного сайта, а также выбрать себе подходящего репетитора у нашего партнера и заниматься в школе TutorOnline:

Что такое синтаксис и пунктуация в русском языке

Пунктуа́ция — это система знаков препинания и правил их употребления.

Что изучает пунктуация

Пунктуацией в языкознании называется его раздел, изучающий, во-первых, знаки препинания, а во-вторых, их расстановку на письме.

Без знаков препинания письменная речь сольется в единый поток речи, в котором будет непросто разобраться. А в некоторых случаях без знаков препинания в тексте возникнет двусмысленность. Помните, пресловутую фразу «казнить нельзя помиловать»?

Пунктуация призвана сделать нашу письменную речь упорядоченной, четкой, понятной и ясной.

Слово «пунктуация», как и множество слов, заканчивающихся на -ция, является заимствованным из латинского языка. Латинское слово punctum переведем как «точка».

Принципы пунктуации

Интонационный принцип — основа пунктуации русского языка.

Лингвисты Л. В. Щерба, А. М. Пешковский, Л. А. Булаховский считали, что знаки препинания являются формальным показателем ритмики и мелодики речи. С другой стороны, русская пунктуация отражает отчасти интонацию: на месте точки как завершающего знака препинания голос понижается, на месте тире делается более длительная пауза, чем на месте постановки запятой и т. д.

Ученый Я. К. Грот указывал синтаксический принцип пунктуации. Он считал, что знаки препинания делают более наглядным синтаксический строй письменной речи, выделяют отдельные предложения и их части в составе сложных предложений.

Логический принцип пунктуации обеспечивает понимание текста, смысловое деление его на части и соответственную постановку знаков препинания. Смысловой принцип особенно заметен при особоблении второстепенных членов предложения, а также в присоединительных и уточняющих конструкциях.

Очевидно, что все указанные принципы пунктуации совмещаются в единой системе пунктуации русского языка.

Знаки препинания

В русском языке основных десять знаков препинания. Перечислим их:

Знаки препинания служат для обозначения в предложении и в тексте смысловых границ, значение которых особо подчеркивается пишущим. Знаки препинания делят текст на части — предложения, а внутри сложных предложений отделяют, например, простые предложения друг от друга или главное предложение от подчиненного и т.д.

Разделы русской пунктуации и основные группы правил

Видеоурок «Что такое синтаксис и пунктуация»

Что такое синтаксис и пунктуация в русском языке

Письмо с инструкцией по восстановлению пароля

будет отправлено на вашу почту

В данном уроке попробуем разобраться, что означают в русском языке такие понятия, как синтаксис и пунктуация.

Для начала рассмотрим несколько слов:

Был, белым, покрыт, мягким, двор, снегом, широкий.

Правда, сразу сложно уловить, о чем идет речь?

Может быть, это никак не связанные между собой слова, а может, зашифрованное послание?

Но как только мы составим из этих слов предложение, то сразу все становится ясно:

Широкий двор был покрыт белым мягким снегом.

Следовательно, чтобы понимать друг друга, в речи мы используем связные предложения, которые, в свою очередь, состоят из словосочетаний и слов.

Слова в словосочетаниях и предложениях соединяются между собой по смыслу и грамматически, по определенным правилам.

Связь эта выражается в окончаниях и предлогах.

Например, нельзя сказать:

Слова должны быть согласованы между собой, т.е. стоять в правильном падеже, а также роде и числе:

Рассмотрим следующий пример.

В каком случае мы получим более точное описание предмета, наиболее полную информацию о нем:

На самой верхней полке шкафа стоит очень старая книга.

Слово книга только называет предмет.

Словосочетание Старая книга даёт нам более точное представление о предмете: книга не новая, только что приобретенная, а именно старая.

А вот из предложения мы узнаем, что книга стоит в шкафу, а не лежит на столе или в сумке. Да и в шкафу она стоит на самой верхней полке, видимо, хозяева очень дорожат ею.

Таким образом, можем сделать вывод, что словосочетание, как и слово, называет предмет или действие, а также их признаки. С помощью предложения мы выражаем свои мысли и чувства, можем обратиться с просьбой или вопросом. В науке о языке, языкознании, существует целый раздел, который изучает словосочетания и предложения, правила их построения. Это синтаксис.

А теперь давайте прочтем стихотворные строки, которые написала Ванда Хотомская. Подумайте, о чем идет в них речь.

Был у поэта письменный стол.

Ящиков было в нем чуть ли не сто.

В ящиках тех помещались коробки;

В одной запятые, в другой были скобки,

В третьей – тире, в остальных – многоточия,

Черточки, точки, кавычки и прочее.

Письменный стол содержал он опрятно,

Стихи сочинял он весьма аккуратно.

Пригоршней знаки берет из коробки,

Иное словечко поставит он в скобки,

Так же частенько и этак и так

Использует он восклицательный знак.

Если вдруг встретится образ сомнительный,

Сразу же ставится знак вопросительный.

В напрасных усильях, чтоб лоб не тереть,

Поэт вместо мыслей ставит тире,

Порою кавычки, порой двоеточие.

И не жалел для концов многоточия.

В этом стихотворении автор перечислила все основные знаки препинания.

Давайте повторим их еще раз.

Это точка и запятая, двоеточие и тире, кавычки и скобки, многоточие, вопросительный и восклицательный знаки, точка с запятой. Изучением знаков препинания и правил их постановки занимается специальный раздел языкознания – пунктуация.

Так ли важны знаки препинания, помогает определить простое упражнение, показанное в знаменитом мультфильме «В стране невыученных уроков». Помните?

Казнить нельзя помиловать.

Теперь попробуйте правильно поставить запятую в другом подобном предложении, которое приписывают русскому императору ПетруI.

Строить нельзя сносить.

Изменится ли его смысл, если запятую переставить?

Этой дорогой мы дойдем скорее всего.

Если оставим предложение без запятой, то становится понятно, что перед говорящим самый короткий путь. А вместе с запятой в высказывании появляется и сомнение:

Этой дорогой мы дойдем, скорее всего.

Т.е., возможно дойдем, но говорящий не уверен.

Кстати, а Вы знаете, что знаки препинания появились значительно позже, чем буквы. Человек сначала придумал символы для обозначения звуков речи и лишь спустя долгое время – знаки для обозначения конца предложения, вопроса или паузы. По-настоящему система пунктуации сформировалась только после широкого распространения книгопечатания.

А уже Михаил Васильевич Ломоносов в «Российской грамматике» выделяет целый раздел, посвященный «строчным знакам», т.е. знакам препинания. Интересно, что со времен Кирилла и Мефодия не появилось новых букв, некоторые даже наоборот исчезли, а вот знаки препинания с развитием письменной речи появлялись постепенно. Все новые и новые. Как знать, возможно, и мы с Вами сможем быть свидетелями введения нового знака препинания.

Итак, повторим еще раз, что же такое синтаксис и пунктуация?

Синтаксис – раздел науки о языке, который изучает словосочетание и предложение, правила их построения.

Пунктуация – раздел науки о языке, изучающий знаки препинания и правила их постановки.

Русский язык. 5 класс

Конспект урока

Синтаксис и пунктуация

Перечень вопросов, рассматриваемых по теме:

Синтаксис–(от греч. syntaxis – «построение», «порядок») – раздел лингвистики, изучающий правила построения словосочетаний и предложений, а также их роль в речи.

Пунктуация– (от лат. punctum – «точка») – раздел грамматики, который изучает правила постановки знаков препинания при письме.

Открытые электронные ресурсы:

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Каждый человек владеет большим запасом слов. Но этого для общения недостаточно. Каждое слово обладает лексическим и грамматическим значением, а также способно объединяться с другими словами. Вот тут-то и возникает вопрос. А как правильно соединять, связывать между собой слова, чтобы точно выражать свои мысли и чувства? Представьте, вы раскрываете листок, а там надпись: «Мальчик лохматый бежать пёс за». Кто за кем бежит: пёс за мальчиком или наоборот? Кто из них лохматый?

Чтобы лучше понимать речь окружающих, чтобы правильно говорить и писать, необходимо знать правила построения словосочетаний, предложений и текста. В этом нам помогает синтаксис.

Синтаксис (от греч. Syntaxis – «построение», «порядок») – раздел лингвистики, изучающий правила построения словосочетаний и предложений, а также их роль в речи. Что касается текста, то некоторые современные лингвисты рассматривают его в синтаксисе, а другие – в специальном разделе лингвистики – текстоведении.

Но синтаксис тесно связан с пунктуацией. Вспомните стихотворение Бориса Заходера.

Очень-очень странный вид:

Речка за окном горит,

Чей-то дом хвостом виляет,

Пёсик из ружья стреляет.

Мальчик чуть не слопал мышку,

Кот в очках читает книжку,

Старый дед влетел в окно,

Воробей схватил зерно

Да как крикнет, улетая:

«Вот что значит запятая!»

Смысловая нелепость стихотворения возникает от того, что автор преднамеренно поставил запятые не на своем месте. Правила постановки запятых и других знаков препинания собраны в пунктуации.

Пунктуация (от лат. Punctum – «точка») изучает правила постановки знаков препинания при письме.

Она неразрывно связана с синтаксисом. Овладеть нормами пунктуации можно только в том случае, если хорошо понимаешь особенности синтаксической структуры предложения, его интонации.

Основными пунктуационными знаками (знаками препинания) являются следующие: точка, запятая, двоеточие, многоточие, вопросительный знак, восклицательный знак, тире, скобки (парный знак), кавычки (парный знак), абзац (красная строка).

Русский лингвист Ф. И. Буслаев сформулировал назначение пунктуации следующим образом: «Так как посредством языка одно лицо передает свои мысли и чувствования другому, то и знаки препинания имеют двоякое назначение: 1) способствуют ясности в изложении мыслей, отделяя одно предложение от другого или одну часть его от другой, и 2) выражают ощущения лица говорящего и его отношение к слушающему».

Функции знаков в препинания

Точка, восклицательный знак, вопросительный знак и многоточие ставятся в конце предложения, т. е. завершают его, поэтому они выполняют функцию завершения.

Запятая, точка с запятой, тире, двоеточие разделяют части сложного предложения, выполняя функцию разделения.

Запятая, тире, скобки, кавычки выделяют различные смысловые отрезки в составе предложения, выполняя функцию выделения. Запятая и тире в этом случае употребляются парой.

Например, запятая может выделять обращение, обособленные члены предложения, вводные слова, сравнительные обороты. Об этих смысловых отрезках мы будем говорить на следующих уроках. Тире выделяет вставные конструкции.

Мы уже знаем, что предложения и способы сочетания слов внутри предложения изучает специальный раздел грамматики – синтаксис. Именно этот раздел науки объясняет, как из набора слов получается связный текст.

Основные единицы синтаксиса – словосочетание, предложение, текст.

Только поняв логику текста, можно правильно расставить знаки препинания. Пунктуация – это раздел грамматики, изучающий правила постановки знаков препинания. Знаки препинания делят текст на предложения. Они помогают понять, как связаны между собой слова в предложении.

Знаки препинания помогают человеку, который написал текст, лучше донести его смысл и свои чувства до того, кто этот текст прочтёт.

Примеры заданий из Тренировочного модуля

1. Единичный / множественный выбор

Ответьте на вопрос. Какую роль выполняет точка?

Разбор задания: вспоминаем, что точка ставится в конце предложения, т. е. она завершает мысль. Следовательно, она играет роль завершения. Ответ: завершение.

2. Выбор элемента из выпадающего списка

Ответьте на вопрос. Сколько знаков препинания в русском языке?

Варианты ответа: 5, 10, 7, 11

Разбор задания: вспоминаем, что мы изучаем следующие знаки препинания: точка, восклицательный знак, вопросительный знак, многоточие, запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, скобки, кавычки. Всего 10 знаков. Следовательно, ответ: 10