Что такое скифский узор

Татуировки скифов Алтая

Одна из самых знаменитых археологических находок XX века — замороженное в вечной мерзлоте погребение, найденное на плоскогорье Укок в Горном Алтае. «Возраст Алтайской принцессы» составляет 2,5 тысячи лет. Благодаря природной морозильной камере горного Алтая до нашего времени сохранилась вся органика в погребениях VI—III вв. до н. э. Археологическая культура железного века была открыта в 1865 году В. В. Радловым при раскопках Берельского и Катандинского курганов в горном Алтае, и в 1929 году экспедицией академика С. И. Руденко в урочище Пазырык, где были раскопаны усыпальницы пазырыкской племенной знати.

Благодаря находкам археологов мы можем увидеть, как выглядели люди Алтая 2,5 тысячи лет назад. После пазырыкских находок мумий стало совершенно ясно, что татуировки характерны буквально для всего древнего мира. Традиция нанесения татуировок живущая в культуре многих народов, свидетельствует о сохранении древних языческих обычаев до наших дней.

Татуировки делали самыми примитивным способом, с помощью иголок наносили рисунок https://srt.tattoomarket.ru/, затем в кожу втирали чёрную сажу или красный сурик.

Татуировка — признак благородного сословия

У скифских племён татуировка наносилась на тело, чтобы устрашить врагов, и служила «пропуском» на тот свет. Татуировка давала понять, кто перед вами – человек благородных кровей или раб. До сих пор в некоторых районах северной Индии распространена древняя поговорка о том, что когда тело умершего сжигают, от него остается лишь татуировка – украшение души.

Геродот из Галикарнаса в своей «Истории» писал, что благородных скифов от всех остальных отличали особые татуировки. Мужчины также делали татуировки после доблестных сражений и воинских подвигов. Те же, у кого совсем не было рисунков на теле, не имели никакого почёта. Во многих культурах, где существует культ воинской и охотничьей доблести, животные часто выступают в роли духов-покровителей и отличительными знаками воителя, бесстрашного охотника или принадлежности к определенному роду.

Римский ученый Помпоний Мела в своей «Описательной биографии» указывал, что племена скифов-агафирсов разрисовывали свои тела, но рисунки были у всех одинаковые. А живший во II веке н. э. греческий врач Секст Эмпирик упоминал, что скифы и сарматы даже младенцам наносили татуировки, как оберег. Узорами украшены и кисти рук, и ноги ниже колена, шеи, тату нанесены даже на ягодицы мужчин, но на лицах тату отсутствуют.

Карта бассейна реки Тарим и пустыни Такла-Макан

В древности татуировки были проще.

О том какие именно рисунки наносились на кожу скифы, саки и сарматы, археологи могут судить по сохранившимся в горном Алтае мумиям.

К скифам относят европеоидные мумии, найденные на территории современного Китая: в пустыне Такла-Макан, в долине реки Тарим и в могильниках Синьцзяна. Археологи считают, что это могли быть представители Афанасьевской кочевой южносибирской культуры, жившие примерно 3800—2000 лет назад. Эти мумии украшены простыми татуировками в виде геометрических фигур и растительных орнаментов. Удивительно, но рисунки имеют красный цвет, что вполне соответствует записям Геродота, который говорил, что скифы красят тела суриком.

Облик Лоуланьской красавицы из Такла-Макан

В 2007 году генетик из Фуданьского университета (КНР) Ли Цзинь (Li Jin) после анализа ДНК показал, что генетические маркеры указывают на происхождение таримских мумий из Восточной Азии. У всех проанализированных мужчин Y-хромосомы оказались характерны для жителей Восточной Европы, Центральной Азии и Сибири — гаплогруппа R1a1a, которая очень редко встречается в Китае.

Митохондриальные ДНК у женщин также указывают на восточно-евразийское и западно-евроазиатское происхождение (гаплогруппы С, H и K). Группа доктора Чжоу пришла к выводу, что смешанное население заселяло Таримский бассейн уже в раннем бронзовом веке в период 2000–1400 лет до н. э. Это указывает на то. что восточные (сибирские) и западные племена, заселившие Таримский бассейн, демонстрируют смешение индоевропейских племён с населением Сибири где-то в районе Алтая, откуда те уже могли прийти в Такла-Макан.

На лицах мумий из могильника Субаши (Синьцзян) выведены линии и спирали на щеках и на лбу. У одной из женщин, например, жёлтые спирали спускаются от верхних век глаз через переносицу на крылья носа, а на щеках изображены красные треугольники с желтыми спиралями внутри.

Таинственные линии на лицах.

Любопытно, что рисунки татуировок встречаются на статуэтках скифов и на ювелирных украшениях. К примеру, три параллельные горизонтальные линии на щеке имеются у изображения божества, найденного на стоянке «Толстая могила» под Днепропетровском. Точно такая же татуировка-метка есть на фигурке всадника скифа из Сибирской золотой коллекции Петра Великого, и на лице мужчины на перстне из Иссыкского кургана в Казахстане.

Подобная метка, возможно, именно татуировка, встречалась и у сарматов. На металлических бляшках уздечки, обнаруженной под Балаклеей (Харьковская область Украины), археологи увидели изображение мужского лица с линиями на щеке. Такая татуировка имела место и у согдийцев – иранского народа, населявшего междуречье Амударьи и Сырдарьи в Средней Азии: мужчины-согдийцы вычерчивали на каждой щеке по три полосы.

Птицы, звери и грифоны.

В скифских курганах Пазырыкской культуры ( VI—III в.в. до н. э.) в Горном Алтае были обнаружены в XX веке хорошо сохранившиеся мумифицированные останки людей, живших 2500 лет тому назад, учёные разглядели на их телах замечательные по своей художественной ценности татуировки с довольно сложными рисунками. Как пишет в работе «Татуировка и раскраска тела в скифской военной культуре» историк Алан Акимович Сланов, три мумии скифов из восьми имели на теле рисунки: мужчина 60 лет из Второго Пазырыкского кургана, мужчина из ледяного захоронения Верх-Кальджин.

Татуировки наносили и женщины этого кочевого скифского племени, известна знаменитая мумия «Принцессы Укока», из могильника Ак-Алаха V—III века до нашей эры. Принцесса Укока считается представительницей высшего слоя пазырыкского общества. Фантастические звери изображены на большей части татуировок, встречаются изображения архара — парнокопытное млекопетающее, рога оленя, хищника семейства кошачьих, лошади, кулана.

Чаще всего скифы, обитавшие в Горном Алтае, делали татуировки на груди, руках, предплечьях, голенях, пальцах и вдоль позвоночника. Практически все рисунки были зооморфными. Например, мужчина монголоидной расы из Второго Пазырыкского кургана был покрыт искусными рисунками, которые занимали большую часть его тела. На левой стороне его груди был изображен грифон, бегущий вверх и в сторону правого плеча. На правой ноге были вытатуированы рыба и цепочка горных баранов – архаров; правую руку обвивали крылатое чудовище, скорее всего, дракон, осел, некое мифическое существо с торчащими лапами и ещё один архар. Архар в прыжке был и на левой руке. На руке красовалось ещё одно животное, сочетавшее в себе черты барса, орла и оленя.

Специалисты предположили, что рисунки располагались на теле так, чтобы они как бы оживали при движении. Вдоль позвоночника мужчины тянулись «лечебные» отметки в виде точек.

У третьего скифа татуировки аналогичны: мифическое копытное животное расположено на его плече таким образом, словно бы оно перекинуто через плечо. Этнографы считают, что изображение этого существа на плече имело ритуальный смысл: волшебный монстр мог охранять ворота в иной мир и пропускать туда только тех людей, на которых видел свою печать.

Археолог и историк Наталья Викторовна Полосьмак в статье «Птицы в татуировке пазырыкцев» рассказывает о том, что на пальцах скифских мужчин встречались татуировки птиц, которые напоминали гусей, глухарей и тетеревов.

Древнеримский историк Аммиан Марцеллин в IV веке писал, что скифы красят лица краской, тело и волосы в синий цвет, причём яркость окраски зависит от богатства. А вот литератор Мавр Гонорат считал, что некоторые скифы красили волосы в чёрный цвет.

annafre

annafre

annafre

Этноним «скифы», который служил самоназванием только для обитателей Северного Причерноморья, а возможно, первоначально лишь для одного конкретного племени, применялся греческими и латинскими авторами весьма расширительно. Он использовался для обозначения народов, несомненно, родственных, но всё же разных, обитавших на обширных пространствах степного и лесостепного пояса Евразии и обладавших сходной культурой.

Древнегреческий историк Геродот перечисляет среди известных ему племён на территории от Северного Причерноморья до Урала скифов-кочевников и скифов-царских, скифов-пахарей и скифов-земледельцев, герров, будинов, гелонов, невров, андрофагов, савроматов, тавров и меотов. Однако где жили эти племена, точно определить не удаётся.

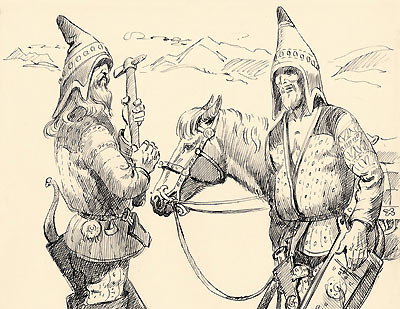

Кочевники были искусными наездниками. Чтобы добиться беспрекословного подчинения лошади, номады совершенствовали средства управления и использовали не только простейшие удила, но и различные приспособления, например псалии. Псалии – парные детали узды, чаще всего представляют собой продолговатые стержни, которые ремнями вертикально прикреплялись к боковым петлям удил, чтобы фиксировать их во рту лошади. Часто концы псалиев кочевники оформляли изображениями зверей.

В период конца VI по III вв. до н.э. скифы активно контактируют с греками, которые организовывают на Северном Причерноморье свои города-полисы: Ольвию, Пантикапей, Фанагорию и др.

В результате постоянного контакта скифов с эллинами возникло новое культурное явление – эллино-скифское искусство. К ним относятся изделия, несомненно, созданные греками, но специально для варварской скифской знати. Они демонстрируют технические приёмы и изобразительные средства, выработанные греческой культурой, а сюжеты связаны с мировоззрением и историей скифов.

В районе Приднепровья сосредоточены самые большие и самые богатые погребения скифской культуры конца V-VI вв. до н.э. На этой территории жило племя под названием скифов-царских. Здесь, в царских курганах было найдено много золотых изделий.

Шедевр Греко-скифского искусства – золотой гребень из кургана Солоха. Он сделан греческим художником. Композиция построена подобно классическому греческому храму с треугольным фронтоном, фризом и колоннадой. Центральная фигура конного воина в греческом шлеме, но в скифских штанах. Другие два воина – тоже в варварской одежде. Очевидно сюжет связан с легендами из скифской жизни.

Благодаря греческим изображениям мы знаем, как выглядят скифы. До археологических находок можно было только представить их внешний вид по описаниям древних авторов: светлоглазые и рыжеволосые, имели склонность к полноте, особенно женщины. На художественных произведениях представлены бородатые, длинноволосые люди в коротких кафтанах с поясом, длинных штанах, мягкой обуви и остроконечных головных уборах. Такими скифы предстают, например, на золотых изделиях из кургана Куль-Оба: на сосуде, на витой гривне или на бляшках со сценой побратимства.

Сцена с двумя скифами с ритоном в руках напоминает рассказ Лукиана об обряде побратимства у скифов. Решив скрепить узы дружбы, они приносят клятву – жить вместе и умереть друг за друга, делают разрезы на пальцах и собирают кровь в чашу. Затем, обнажив мечи и держась друг за друга, выпивают её. После совершения этого обряда нет силы, которая могла разделить побратимов.

skif_etno

skif_etno

Символ солнца

Символ воды

Как известно, наши предки предпочитали селиться поближе к водоемам или вдоль рек. Такая привязанность не случайна, учитывая их земледельческое прошлое.

Соответсвенно водяной знак часто использовался в качестве положительного символа или пожелания и изображался в виде волнистой линии. Ясно, что вода и сейчас играет важную роль в нашей жизни, но в давние времена она не лилась из крана и была знаком удивительной живительной влаги. Конечно же, вода была настоящим символом жизни и часто изображалась в древних росписях.

Свастика

В переводе с санскрита «свастика»; означает «благополучие, связанное с благом».

Наконечник стрелы

Скифы верили, что наконечник стрелы, повешенный в виде амулета, способен уберечь его владельца от беды. Оригиналы подобных кулонов часто находят в приднепровскаих степях. Женщины часто использовали изображения наконечников стрел, но, в отличие от мужчин, им одного амулета было мало, и они обвешивали наконечниками стрел все свои украшения.

Монеты

В древние времена орденов и медалей не было, поэтому наиболее отличившегося воина часто награждали монетой за отвагу. Не удивительно, что современные награды так сильно напоминают большую монету, ведь традиция тянется из глубины времен. Чем больше подвигов совершил отец, тем больше монет сверкало на колье дочери.

Лоза

Символ лозы позаимствован нами у греков, для которых виноград являлся одной из главнейших культур. Лоза символизировала плодородие. Также в виде виноградной лозы изображалась земная сфера (земное бытие)

Засеянное поле

Наряду с солнцем и водой, испокон веков засеянное поле почиталось как символ достатка и благополучия. Современную народную вышивку просто трудно представить без этого благородного и древнего символа. Когда рождается новая семья, мы желаем ей любви, счастья и матереального благополучия. Так древние трипольцы желали, чтобы поле было засеяно, а воды были обильны

Скифский звериный стиль

Грифон

Эти мистические существа символизируют власть над небом и землей, силу, бдительность и гордыню. Грифон также стал атрибутом богини возмездия — Немезиды: он вращал её колесо фортуны.

Современное понятие «гриф секретности» как-то перекликается со смысловым значением сущности мифического грифа (грифона) — «сохранение в тайне» важных сведений от посторонних глаз, т.е. держа во тьме неведения от других.

Первоначально в образе грифона изображали сатану, завлекающего людские души в ловушку, в дальнейшем это животное стало символом двойной (божественной и человеческой) природы Иисуса Христа. Таким образом грифон стал ещё и врагом змей и василисков.

Сокол

В религиозной символике используется два вида соколов: дикий и домашний. Дикий сокол символизирует злую мысль или злое деяние, тогда как домашний сокол является символом святого человека, а иногда язычника, обращенного в христианскую веру. В живописи эпохи Возрождения домашний сокол, служащий охотничьей птицей, часто присутствует в сценах празднеств и в сценах из жизни знати. В сюжетах о волхвах его часто изображают сидящим на руке у сопровождающего их мальчика.

Олень

Наиболее распространенный в Скифии и вместе с тем наиболее изученный образ – образ оленя, реже – барана или лося. Фигурки оленей – фактически символ скифского искусства в целом. Впервые они появляются на оленных камнях.

Отождествление коня и птицы представлено и в иранской традиции: в нартовском эпосе конь героя Хамыцы «белый, как лебедь», «летящий, как коршун». Крылатый небесный конь популярный персонаж фольклора Ферганы и Бактрии, доживший в таджикских сказках до сего дня. Видимо уподобление коня и птицы в мифологических и фольклорных текстах породило в изобразительном творчестве собирательный образ крылатого коня.

Татуировки скифов: что они означали

У скифских племен татуировка имела много функций. Она давала понять, кто перед вами – человек благородных кровей или раб, наносилась на тело, чтобы устрашить врагов, и служила «пропуском» на тот свет. До сих пор в некоторых районах Индии распространена древняя поговорка про то, что когда тело умершего сжигают, от него остается лишь татуировка – украшение души.

Признак благородства

Татуировки делались самым примитивным способом: накалывались иглами или булавками, после чего в кожу втиралась сажа.

Ученик Аристотеля Клеарх Солийский упоминал, что скифские женщины наносили татуировку на лоб фракийским рабыням. Освобождаясь, те были вынуждены покрывать свои лица татуировками таким образом, чтобы рабская метка становилась незаметной.

Геродот из Галикарнаса в своей «Истории» писал, что благородных скифов от всех остальных отличали особые татуировки. Мужчины также делали татуировки после доблестных сражений и воинских подвигов. Те же, у кого совсем не было рисунков на теле, не имели никакого почета.

Римский ученый Помпоний Мела в своей «Описательной биографии» указывал, что племена скифов-агафирсов разрисовывали тела в зависимости от степени их благородства, но рисунки были у всех более менее одинаковые. А живший во II веке н. э. греческий врач Секст Эмпирик упоминал, что скифы и сарматы татуировали даже младенцев.

В древности татуировки были проще

О том какие именно рисунки наносились на кожу скифами, археологи могут судить по их мумиям, обнаруженным в древних захоронениях.

К скифам относят европеоидные мумии, найденные на территории современного Китая: в пустыне Такла-Макан, в долине реки Тарим и в могильниках Синьцзяна. Археологи считают, что это могли быть представители Афанасьевской кочевой южносибирской культуры, жившие примерно 3800—2000 лет назад. Эти мумии украшены простыми татуировками в виде геометрических фигур и растительных орнаментов. Удивительно, но рисунки имеют красный цвет, что вполне соответствует записям Геродота, который говорил, что скифы красят тела суриком.

На лицах мумий из могильника Субаши (Синьцзян) выведены линии и спирали на щеках и на лбу. У одной из женщин, например, желтые спирали спускаются от верхних век глаз через переносицу на крылья носа, а на щеках изображены красные треугольники с желтыми спиралями внутри.

Таинственные линии

Любопытно, что рисунки татуировок встречаются на статуэтках скифов и на ювелирных украшениях. К примеру, три параллельные горизонтальные линии на щеке имеются у изображения божества, найденного на стоянке «Толстая могила» под Днепропетровском. Точно такая же метка есть на фигурке всадника из Сибирской золотой коллекции скифов и на лице мужчины на перстне из Иссыкского кургана в Казахстане.

Подобная метка, возможно, именно татуировка, встречалась и у сарматов. На металлических бляшках уздечки, обнаруженной под Балаклеей (Харьковская область Украины), археологи увидели изображение мужского лица с линиями на щеке. Такая татуировка имела место и у согдийцев – иранского народа, населявшего междуречье Амударьи и Сырдарьи в Средней Азии: мужчины-согдийцы вычерчивали на каждой щеке по три полосы.

Птицы, звери и грифоны

После обследования выяснилось, что чаще всего скифы, обитавшие на Алтае, делали татуировки на груди, руках, предплечьях, голенях, пальцах и вдоль позвоночника. Практически все рисунки были зооморфными. Например, мужчина монголоидной расы из Второго Пазырыкского кургана был покрыт искусными рисунками, которые занимали большую часть его тела. На левой стороне его груди был изображен грифон, бегущий вверх и в сторону правого плеча. На правой ноге были вытатуированы рыба и цепочка горных баранов – архаров; правую руку обвивали крылатое чудовище, скорее всего, дракон, осел, некое мифическое существо с торчащими лапами и еще один архар. Архар в прыжке был и на левой руке. Кроме него на руке красовалось еще одно животное, сочетавшее в себе черты барса, орла и оленя.

Специалисты предположили, что рисунки располагались на теле так, чтобы они как бы оживали при движении. Вдоль позвоночника мужчины тянулись «лечебные» отметки в виде точек.

Плечо женщины с плато Укок украшал рисунок грифона с перекрученным телом, с копытами, клювом и оленьими рогами. Голова грифона, но в уменьшенном размере повторялась в качестве орнамента на рогах существа и на его спине. Ниже грифона была изображена сцена охоты: баран с запрокинутой головой, которого за ноги хватает пятнистый барс с закрученным хвостом. А еще ниже находится мифический зверь с когтистыми лапами, полосатым хвостом, телом оленя и головой грифона. На запястье скифской принцессы была наколота голова оленя с ветвистыми рогами. Рисунок перекрученного животного повторялся на фаланге большого пальца.

У третьего скифа татуировки аналогичны: мифическое копытное животное расположено на его плече таким образом, словно бы оно перекинуто через него. Этнографы считают, что изображение этого существа на плече имело ритуальный смысл: волшебный монстр мог охранять ворота в иной мир и пропускать туда только тех людей, на которых видел свою печать.

Кроме того, на пальцах мужчин встречались татуировки птиц, которые напоминали гусей, глухарей и тетеревов, – об этом в статье «Птицы в татуировке пазырыкцев» говорит археолог и историк Наталья Викторовна Полосьмак.

Сланов также добавляет, что скифы раскрашивали лица краской и меняли цвет волос. При этом он ссылается на древнеримского историка Аммиана Марцеллина, который в IV веке писал, что скифы красят тело и волосы в синий цвет, причем яркость окраски зависит от богатства. А вот литератор Мавр Гонорат считал, что некоторые скифы красили волосы в черный цвет.

annafre

annafre