Что такое смирна в православии

Дары волхвов. Суть вещей

Приблизительное время чтения: 4 мин.

В рубрике Суть вещей «Фома» кратко рассказывает о христианской символике на примерах конкретных артефактов и святынь.

Дары волхвов — это золото, ладан и смирна, которые волхвы принесли в дар новорожденному Младенцу Христу.

На Рождество принято дарить друг другу подарки. Эта традиция восходит не только к образу святого Николая, который стал прототипом Санта-Клауса. У нее есть и евангельские корни — история волхвов и их даров.

Символизм:

Дары волхвов имеют символическое и пророческое значение:

История:

О волхвах пишет евангелист Матфей:

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему (Мф 2:1–2).

Не узнав ничего от Ирода, волхвы пошли дальше за звездой, которая привела их в Вифлеем: И се, звезда… пришла и остановилась над местом, где был Младенец… и войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну (Мф 2:11).

Кто такие волхвы:

В оригинале Нового Завета волхвы названы как μάγοι, то есть маги. В древнегреческом языке это слово обозначает персидских (иранских) жрецов, астрологов и астрономов, которые обладали особыми знаниями.

От слова «волхв» образовано русское слово «волшебник».

Евангелие не уточняет количество волхвов и их имена, но церковное предание называет троих: Каспар, Бальтазар и Мельхиор.

Согласно тому же преданию, все они впоследствии стали христианами и приняли крещение от апостола Фомы. Западное предание говорит о том, что апостол рукоположил волхвов в епископов. Их мощи были обретены святой царицей Еленой и сегодня находятся в Кельнском соборе (Германия).

Почитание волхвов в западной традиции или “три короля”

История даров после Успения Богородицы

Божия Матерь бережно хранила дары и перед своим Успением передала их Иерусалимской Церкви, где они находились до 400 года. Позже византийский император Аркадий перенес дары в константинопольский храм Святой Софии. После захвата Константинополя турками-османами, в 1470 году дары волхвов передала сербскому монастырю святого Павла на Горе Афон вдова турецкого султана Мурата II Мария, дочь правителя Сербии (она не приняла ислам и до конца жизни оставалась христианкой).

Согласно преданию, Мария лично хотела принести дары волхвов в монастырь, но перед стенами ее остановил небесный голос и напомнил о запрете женщинам находится на Святой Горе. В память об этом монахи установили крест, который называется Царицыным, а в стоящей рядом часовне изобразили встречу великих святынь насельниками обители.

Дары волхвов по сей день хранятся в 10 специальных ковчегах на Святой горе Афон (Греция) в монастыре святого Павла.

Как дары выглядят сейчас:

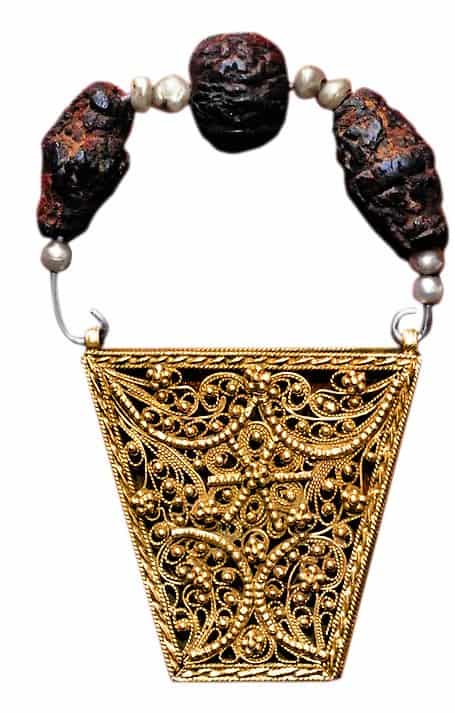

Золото представляет собой 28 пластинок различной геометрической формы с разными узорами, которые ни разу не повторяются. Смирну и ладан соединили вместе, сейчас это около 70-ти темных шариков, похожих по форме на маслины. Они нанизаны на серебряную нить, которая крепится к золотым пластинам.

Соединенные ладан и смирна также несут символическое значение: соединившись, они напоминают о двух природах Иисуса Христа — Божественной и человеческой.

Интересный факт:

В январе 2014 года дары волхвов впервые были привезены в пределы Русской Православной Церкви для благословения и поклонения верующих. За 30 дней пребывания на канонической территории РПЦ святыне поклонились 1,6 млн человек.

Символ смерти и любви

Что такое смирна?

Внешне смирна — вещь довольно невзрачная, просто комки засохшего сока деревьев рода коммифора (научное название рода Commiphora, устаревшее Balsamodendron, оно же «бальзамическое дерево» античных авторов). В древности основным потребителем смирны был Египет, где, наряду с другими растительными и минеральными веществами, в больших количествах она была необходима для мумификации. Другая часть поступающей в Египет смирны шла на ароматические курения (как и ладан), использовалась в медицинских целях как наружное и внутреннее лекарственное антисептическое и ранозаживляющее средство, а также для умащения тела. То же применение (исключая мумификацию) находила смирна и в культуре Междуречья. Раствор смирны в вине был известен как успокаивающее средство (Мк. 15, 23). В Палестине, Финикии и Сирии смирна использовалась при погребении, но в ветхозаветных книгах Библии такое её употребление не упоминается.

Производящие смирну листопадные деревья рода коммифора имеют плотные, кожистые и очень небольшие листья, обычно разделенные на три лопасти. Опадают они лишь в засушливые периоды года. Ветки коммифор толстые, стволы извилистые. Цветки мелкие, белые, насекомоопыляемые, однополые. В мужских по шесть тычинок (иногда восемь), в женских цветках развивается плод-костянка с одним семенем. Проводящие каналы во внешнем слое древесины сильно развиты и при поранении выделяют сложную смесь смол и эфирных масел, из которых при подсыхании и образуется смирна. Смирна плохо растворяется в воде, значительно лучше в маслах и спиртосодержащих растворах.

В течение долгих веков смирна была для Египта и Междуречья ценным и дорогим экспортным товаром. Коммифора произрастала очень далеко, за 2,5 тыс. километров, на территориях современных Сомали, Йемена и Омана. Там, на возвышенностях, существовали невысокие леса из коммифор и акаций (они до сих пор сохранились в Йемене), где добытчики и собирали смирну. Высшим сортом считалась смирна «самоточная» (Исх. 30, 23), появившаяся на коре дерева естественным путем. Более низкий сорт получали из сделанных сборщиком надрезов на стволах и ветках. Свежая смирна имеет светло-коричневый цвет, но со временем темнеет.

Вопросы экономики

Зачем платить за экспортный товар, если можно производить его на месте? Однако переселить коммифору из Йемена в Египет и на другие северные территории оказалось поначалу затруднительно. Дело в том, что юг Аравийского полуострова и северо-восточная Африка находятся под сильнейшим воздействием Индийского океана и имеют обусловленный муссонами климат с двумя сезонами дождей. Осадков, особенно в горах, выпадает довольно много, и значительная их часть поступает в виде тумана. В Египте же дождей мало, и укладываются они в один «зимний» сезон. Преодоление этих климатических отличий требовало особых агротехнических приемов и некоторого стихийно-искусственного отбора переселяемых саженцев.

Успех был достигнут. Первые достоверные сведения по египетскому окультуриванию коммифоры сохранились от эпохи женщины-фараона Хатшепсут (XV век до Р. Х.). Раздосадованная недостатком благовоний и ценной древесины, она послала флотилии грузовых кораблей на юг, чем восстановила морскую торговлю по Красному морю. Среди удач её экспедиций были живые деревья коммифоры, которые мало-помалу в Египте научились сохранять и выращивать (что не удалось сделать для другого ценнейшего благовонного растения — аравийского ладанного дерева).

Итак, посадки коммифоры прижились. Смирна заметно подешевела. Деловые контакты между Египтом и государствами Палестины были очень активны, и многие растения, освоенные в Египте, вторично переселялись и в Палестину (папирус, сикомора, лотос). Начался и процесс дальнейшего расселения «бальзамического дерева». В Палестине выращивать бальзамическое дерево удавалось только на псевдотропических оазисных участках с пресной водой, то есть глубоко в долине Иордана (Иерихон) или на побережье Мертвого моря (Ен-Гедди). Археологи достоверно зафиксировали производство смирны из собственного сырья в мастерской оазиса Ен-Гедди (не позднее VI века до Р. Х.). В начале нашей эры мирровые деревья как нечастый элемент культурной флоры Средиземноморья отмечены такими античными писателями, как Иосиф Флавий (для Иерихона), Диоскорид, Плиний Старший, Теофраст и Корнелий Тацит. В настоящее время культура коммифоры в Палестине не известна.

Священное и мирское

Ветхозаветные книги не содержат никаких упоминаний смирны как погребального благовония. Исключением может быть только мессианский 44-й псалом. В толковании на радостный текст «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. Все одежды Твои, как смирна и алой и касия…» (Пс. 44, 7.8) святитель Василий Великий связывает текст псалма с умащением тела Иисуса Никодимом (Ин. 19, 39–40): «благоухание Христово благоухает, как смирна, по причине Его страданий». С другой стороны, ветхозаветная смирна самым ярким образом включена в храмовый культ: именно она являлась основным компонентом священного елея помазания (Исх. 30, 23). Эта смесь оливкового масла и благовоний была совершенно исключена из профанной жизни: ею пользовались только для помазания первосвященников, скинии (храма) и храмовой утвари (Исх. 30, 30–33). Вынос священного елея за пределы храма и помазание им мирских лиц каралось смертью, равно как и изготовление его для собственных нужд.

Однако чистая смирна допускалась как ароматизатор ковров и т. п. в жилых помещениях. Развратница, заманивая к себе юношу, прельстительно воркует: «спальню мою надушила смирною, алоем и корицею» (Прит. 7, 17). От персидской эпохи осталось библейское упоминание смирны как не просто благовонного, но и косметического средства. Подготовка наложниц для Артаксеркса занимала целый год, половину которого в их кожу втиралось смирновое масло: «шесть месяцев мирровым маслом и шесть месяцев ароматами и другими притираньями женскими, — тогда девица входила к царю» (Есф. 2, 12–13). В Песни Песней смирне уподобляются главный герой (1, 12; 5, 13), благоухание мирры сопровождает выход невесты (3, 6). Более того, в описании волшебной красоты сада упоминается «мирровая гора» (роща бальзамических деревьев). Интересно, что в том же стихе упомянуты ладанные деревья («пойду я… на холм фимиама»), что поднимает текст на поистине надмирные высоты, поскольку в земной Палестине аравийское ладанное дерево никто в глаза не видел.

Смерть, где твое жало?

Вечером Иосиф из Аримафеи и Никодим подготовили тело Иисуса к погребению. Евангелист Марк приводит рецептуру и количество погребальных благовоний: «состав из смирны и алоя, литр около ста» (Ин. 19, 39). Греческое слово λίτρα (литра) означает римский фунт (329 граммов). Сто фунтов — это 33 килограмма благовоний. Для иудейских погребальных практик это невероятно много. Можно предположить, что часть смирны была в виде порошка, половину которого высыпали на каменное ложе гроба. Другой частью порошка смирны засыпали помещенное на ложе тело. Жидкую фракцию — смирну, алой и (возможно) масло — использовали как обычно, для помазания тела перед обертыванием его в плащаницу. Такое необычное погребение — в денежном отношении чрезвычайно дорогое — подчеркивает величайшую любовь и уважение к умершему. Возможно и иное понимание слова «литра» (только у евангелиста Иоанна) — как 1/12 фунта, то есть унция. В этом случае количество благовоний составляет всего 2,7 кг, что вполне укладывается в обычные иудейские погребальные нормы.

Православная Жизнь

Смирна вместе с ладаном упоминается среди даров волхвов и встречается не единожды на страницах Священного Писания, однако, в отличие от ладана, она имеет несколько иное символическое значение.

Прежде чем говорить о символике смирны, расскажем об этом благовонном ингредиенте. Еще в эпоху античности смирна имела и другое, более распространенное имя – мирра (не путать с миром – многосоставным церковным благовонием). И, собственно, под этим именем более известна в источниках вплоть до нашего времени, а потому мы будем оперировать именно этим названием.

Слово «мирра» восходит к общему семитскому корню mrr, что означает «горький». В арамейском и арабском языках это слово звучит как murr, в иврите – mor.

Оно приникло в древнегреческий язык в двух диалектических формах: μύρρα и σμύρνα («мирра» и «смирна» в византийском произношении) и в латынь: myrrha.

Интересно также отметить, что в древнегреческом языке родственное слово μῠρον (мюрон) стало общим термином для обозначения духόв и вообще благовоний.

Мирра, как и ладан, – смола. В некотором смысле мирра является «родственницей» ладану, так как ее добывают тоже из деревьев семейства бурзеровых, но, в отличие от ладана, не из рода босвеллия, а из рода коммифора. Собственно, это растение так и называется: коммифора мирровая (лат. Commiphora myrrha).

Это небольшое, около 4 метров, дерево с шипами и ярко-красными цветами. Произрастает в Аравии (Оман, Йомен), на прилегающих островах (например, Сокотра), в засушливых областях Северо-Восточной Африки (Джибути, Эфиопия, Сомали, Кения).

На коре дерева делаются надрезы, из которых начинает медленно течь сок, застывая в виде «слез». Капли сока мирры изначально бледно-желтого цвета, по мере застывания становятся красно-коричневыми. Собирают смолу через две недели после надреза. Процесс сбора осуществляется дважды в год – весной и осенью.

Как видим, область произрастания коммифоры мирровой и способ добычи ее благовонной смолы во многом совпадают с территорией произрастания и методом обработки ладанного дерева (тем более что это растения-родственники, как мы уже говорили), но коренное отличие мирры в особой горечи и меланхоличности ее аромата, которые в древних культурах издревле ассоциировались с грустью.

Так, один из древнегреческих мифов рассказывает о дочери кипрского царя – Мирре-Смирне. Она за свои грехи была обращена богами в благовонное древо, смола которого на самом деле слезы Мирры.

И действительно, древесный, теплый запах мирровой смолы, в отличие от ладана, более горький (напомним происхождение самого слова: мирра = горький), да и на вкус мирра горьковата.

Издревле мирру использовали в качестве курительных составов для каждения в религиозных ритуалах и в древней медицине как антисептическое средство. Но особое значение она приобрела в погребальных ритуалах как одно из веществ, по древним представлениям, препятствующее разложению.

В большом количестве мирру использовали при бальзамировании тел умерших в древнем Египте. Об этом, в частности, свидетельствует Геродот, который подробно описывает процесс бальзамирования и упоминает, что бальзамировщики наполняют тело умершего «чистой растертой миррой, касией и прочими благовониями (кроме ладана)» [1]. Данные детали говорят о принятом в Египте особом погребальном характере мирры в отличие от ладана.

В Библии мирра упоминается в Книге Исход среди других веществ, из которых Господь велел Моисею составить священное миро для помазания (об этом составе мы расскажем отдельно в одном из следующих очерков).

Поклонение волхвов. Мозаика. Византия. XI век.Греция. Афины, монастырь Дафни

Также мирра (смирна) была одним из даров волхвов Младенцу Христу (Мф. 2:11), и если золото, согласно ряду толкований, означало дар царю, ладан – первосвященнику, то смирна предназначалась тому, кто готовится к погребению. Очевидно, что древняя Иудея приняла от Египта понимание мирры как погребального благовония.

Далее в Писании мирра (смирна) упоминается именно в связи с крестной смертью и погребением Спасителя.

Согласно Евангелию от Марка, перед распятием Господу было предложено одурманивающее вино с миррой, которое, как считают некоторые толкователи, должно было хоть немного притупить страдания казнимого: «И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место. И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял» (Мр. 15:22–23).

И наконец, смирна использовалась для погребальных пелен Господа: «После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, но тайный, из страха от Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, – приходивший прежде к Иисусу ночью, – и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи» (Ин. 19:38–40).

Положение во гроб. Плащаница. 1599 г. Греция. Афины. Музей Бенаки

В христианское время мирра стала использоваться в качестве одного из многочисленных ингредиентов для составления богослужебных благовоний (некоторые виды фимиама, миро и т. д.).

Одновременно с церковным употреблением мирра оставалась и мирским благовонием, впрочем, не таким распространенным. В современной парфюмерии мирра широко используется сравнительно недавно. Одним из первых парфюмов с доминирующей нотой мирры был La Myrrhe от Serge Lutens 1995 года.

Также можно отметить Myrrhe Ardente («пылающая мирра») от Annick Goutal, выпущенный в 2007 году, и Myrrhe Impériale Giorgio Armani 2013 года. Эти торжественные, серьезные произведения подойдут далеко не каждому, но позволят хотя бы ощутить строгий и непростой аромат.

Дмитрий Марченко

1. Цитируется по: Геродот. История. Перевод и примечания Г. А. Стратановского. Под общей редакцией С. Л. Утченко. М., 1972.

Дары волхвов

Еще за 6 веков до Рождества Христова, во время вавилонского пленения иудеев, религиозные мыслители Востока впервые открыли для себя Библию и познакомились с древним пророчеством о Вифлеемской звезде провидца и прорицателя Валаама, предсказавшего приход Мессии: «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля» (Числа. 24:17). Тогда же, во время вавилонского плена, пророк Даниил предсказал точную дату рождения Мессии (Дан. 9:25). О ней знали в каждом еврейском доме. Знал ее и царь Ирод.

Именно поэтому расспросы волхвов о Царственном Младенце так перепугали Ирода. Посоветовавшись с первосвященниками и книжниками, Ирод выяснил, что именно Вифлеем был тем местом, где должен родиться Мессия по предсказанию пророка Михея (Мих. 5:2).

Тогда «тайно», как говорит нам Евангелие, призвав к себе во дворец волхвов и узнав от них, что звезда стала видимой на небосклоне еще до рождения Того, Кого они ищут, и что именно она вела их в пути, Ирод поручил им отыскать в этом маленьком городке Младенца, чтобы и он, Ирод, мог поклониться Ему. Когда же волхвы вышли из Иерусалима, звезда вновь осветила им путь и привела их к дому, где в то время находились Матерь Божия с Сыном и праведный Иосиф Обручник: «И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему» (Мф. 2:11).

Кем же были волхвы, пришедшие поклониться Богомладенцу? Это событие становится предметом размышлений многих толкователей уже в самых ранних памятниках христианской литературы. Следуя ветхозаветной традиции, христианство изначально негативно оценивает магию и астрологию как занятия, несовместимые с представлением о свободе воли и Промысле Божием о человеке. Однако Евангелист Матфей говорит о волхвах в позитивном смысле, как о людях, совершающих благочестивый поступок, в отличие от иудеев, не принявших Спасителя. Языческий мир признал Спасителя, а богоизбранный народ не узнал своего Господа и Творца. Говоря о волхвах, Евангелист употребляет термин μάγοι (маги, волшебники). В античной литературе существуют 2 значения этого термина: люди, принадлежащие к персидским зороастрийским жрецам, и вавилонские жрецы-астрологи. Из какой страны пришли эти мудрецы-звездочеты, определенно сказать невозможно: скорее всего, из Персии или Вавилонии. В этих странах были известны мессианские ожидания иудеев благодаря пророку Даниилу. Уже со II века в раннехристианской литературе родиной волхвов нередко называли Аравийский полуостров, тем самым связывая их с ветхозаветными пророчествами о поклонении иноземцев мессианскому Царю Израиля: «Цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся Ему все цари; все народы будут служить Ему, ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного. и души убогих спасет» (Пс. 71:10–13).

Персидский царь Хосров II Парвиз, уничтоживший во время завоевания Палестины в VII веке почти все христианские храмы, пощадил Вифлеемскую церковь Рождества Христова из-за фресок, на которых волхвы изображены в персидских одеяниях.

В Евангелии не сказано, сколько именно волхвов пришло к Младенцу, но принято считать, что их было трое — по числу даров. Их имена — Каспар, Мельхиор и Валтасар — впервые встречаются у преподобного Беды Достопочтенного (†735). В некоторых повествованиях имеются данные и об их внешнем виде: Каспар оказывается «безбородым юношей», Валтасар — «бородатым старцем», а Мельхиор — «темнокожим» или «черным», происходящем из Эфиопии.

Итак, войдя, волхвы «пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2:11). Каждый из этих даров имел символическое значение. Золото было принесено Иисусу как Царю Иудейскому, ладан — как Богу. Смирна (мирра) — дорогое ароматическое вещество, применявшееся для бальзамирования тел при погребении, — как Спасителю, Ставшему Сыном Человеческим, Которому были предсказаны «многие страдания и погребение».

Поклонившись Младенцу, волхвы, «получив во сне откровение не возвращаться к Ироду», минуя Иерусалим, вернулись в свои земли.

Согласно преданию, впоследствии все они стали христианами и проповедниками Евангелия. Их крестил святой апостол Фома, который благовествовал в Парфии и Индии. В западных преданиях говорится даже о рукоположении их апостолом Фомой во епископов. Мощи волхвов были обретены святой равноапостольной царицей Еленой в Персии и положены в Константинополе, а в V веке перенесены в Милан. В настоящее время золотой ковчежец с их мощами находится в Кельнском соборе.

Честные дары волхвов Матерь Божия бережно хранила всю жизнь. Незадолго до Своего Успения Она передала их Иерусалимской Церкви, где они находились вместе с поясом и ризой Богоматери до 400 года. Позже дары были перенесены византийским императором Аркадием в Константинополь, где их поместили в храме Святой Софии.

Так что же такое дары волхвов? Какие они?

В 1453 году султан Мухаммед (Мехмед) II осадил и взял Константинополь. Византийская империя пала. Матерью молодого султана была сербская принцесса Мария (Мара) Бранкович. Во времена османского владычества европейские монархи часто стремились породниться с Портой, чтобы хоть как-то облегчить своё существование. Так дочь сербского правителя Георгия Бранковича Мария оказалась замужем за султаном Мурадом (1404–1451). Мария не приняла ислам и до конца своих дней оставалась православной. Невозможно даже представить себе, что чувствовала она, видя, как рушатся стены великого христианского города и гибнут в муках ее братья и сестры по вере! Но эта личная трагедия сербской принцессы обернулась настоящим счастьем для христианской истории. Благодаря ей были спасены и сохранились многие православные святыни. Мехмед II, очень любивший свою мать и уважавший её религиозные чувства, не препятствовал этому.

Помимо собирания святынь султан позволил матери взять под свое личное покровительство и защиту Святую гору Афон — монашескую страну, помогать которой считали за честь все предыдущие правители Константинополя. Традиция, заведенная Марией Бранкович, так понравилась султаншам последующих веков, что они, даже будучи мусульманками, истово берегли эту твердыню Православия вплоть до падения Порты.

В 1470 году Мария Бранкович решилась посетить Афон, который она так любила с детства и на земле которого мечтала побывать, несмотря на тысячелетнюю монашескую традицию, запрещавшую женщинам приезжать на Святую Гору. Больше всего ей хотелось увидеть монастырь святого Павла Ксиропотамского, в котором подвизалось тогда много сербов. Эту обитель очень любил её отец — Георгий Бранкович. Он построил здесь храм во имя своего святого покровителя Георгия Победоносца.

Корабль Марии пристал к берегу неподалеку от монастыря святого Павла. Мария везла с собой 10 ковчегов со спасенными святынями, среди которых были и Дары волхвов. Во главе торжественной процессии Мария стала подниматься в гору. На полпути к монастырю она в изумлении остановилась, услышав голос: «Не приближайся! Отсюда начинается царство Иной Владычицы, Царицы Небесной, Госпожи Богородицы, Предстательницы и Охранительницы Святой горы». Мария упала на колени и стала молиться, прося прощения за своеволие у Царицы Небесной. Навстречу Марии из монастыря вышел игумен с братией, которому она передала ковчеги со святынями. После этого Мария вернулась на корабль.

На том месте, где стояла когда-то коленопреклоненная Мария, был поставлен крест, называемый Царицыным. В стоящей рядом часовне изображена встреча иноками этих великих святынь.

…Некоторые паломники рассказывают, что когда монахи подносили к их уху одну из золотых подвесок, от нее чудесным образом слышался как бы шепот, рассказывающий о чудесном Рождении в мир Предвечного Младенца.