Что такое смысл слова в развитии речи

Формирование понимания значения слова у детей дошкольного возраста

Оксана Боровикова

Формирование понимания значения слова у детей дошкольного возраста

Вместе с тем наличие в языке одних только слов само по себе не обеспечивает никакой коммуникации. Простое перечисление слов, с точки зрения слушающего, представляет собой бессмыслицу, в которой нет никаких связей (Б. А. Серебренников). Это дает основание утверждать, что главным условием осознания речи является понимание ее смысла, ее значения; а в языке, благодаря действию различных ассоциаций могут создаваться различные параллельные способы выражения мыслей. Метод ассоциаций является одним из самых распространенных способов оценки семантических полей (А. Р. Лурия, А. Н. Гвоздев, А. А. Леонтьев, Ю. Н. Караулов, В. Ф. Петренко, Е. Ю. Протасова, Н. В. Уфимцева).

С помощью самых разнообразных методик исследователи изучали значение слова, его реализацию в сочетании слова с другими словами в тексте (В. В. Виноградов, Ю. Д. Апресян, А. А. Леонтьев, Л. В. Сахарный, А. А. Брудный). Факт реализации значения одного слова, вызывающего в качестве реакции другое слово, вытекает, по мнению А. А. Леонтьева, из коммуникативной сущности языка. Этот факт положен в основу ассоциативного метода, выявляющего ориентировку на то или иное значение слова. Именно ассоциативный эксперимент выявляет понимание семантических отношений между словами.

В процессе развития словаря изменяется не только количественная, но и внутренняя содержательная сторона употребляемых ребенком лексических единиц. В исследования Л. С. Выготсткого, А. Р. Лурия показано, что детские слова постепенно приобретают статус полновесных словесных знаков (Выготский Л. С. Мышление и речь – с. 107). Л. С. Выготский рассматривал значение слова как динамический процесс, подчеркивая, что «значение слова развивается» (Выготсукий Л. С. Мышление и речь – с. 297). Исследователь обосновывал положение о развитии значения слова в двух аспектах: смысловом и системном. На каждом этапе развития ребенка слово, сохраняя одну и ту же предметную отнесенность, приобретает новую семантическую структуру (смысловой аспект, при этом меняется и обогащается система связей и обобщений, которые стоят за ним (системный аспект). В процессе онтогенеза происходит психологическое изменение значения слова, его системного значения (Выготский Л. С. Мышление и речь – с. 107). В процессе формирования лексики происходит и уточнение значения слова. Вначале значение слова полисемантично, расплывчато. Слово может обозначать и предмет, и действие, и признак, оно сопровождается интонацией, жестами, уточняющими его значение. Параллельно происходит развитие структуры значения слова. На первых стадиях знакомства со словом ребенок не может усвоить слово в его взрослом значении. Е. С. Кубрякова отмечала «феномен неполного овладения значением слова», т. к., по мнению исследователя, первоначально ребенок понимает слово как название класса предметов. В процессе развития значения слова у детей от 1 до 2,5 лет отмечаются явления сдвинутой референции или «растяжения» значений слов (Кубрякова Е. С. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи – с. 14). По мере развития словаря «растяжение» значение слова сужается, т. к. общаясь со взрослыми дети усваивают новые слова, уточняя их значение и корректируя употребление старых.

Изучено, что процесс овладения предметной отнесенностью слово активно происходит до трех лет и продолжается в дальнейшем. К пяти годам ребенок обобщает предметы по функциональному признаку, что находит отражение в семантической структуре слова с преобладанием в ней денотативных (функциональных) признаков. Пятилетние дети также пытаются осмыслить значение слова и дать ему этимологическое объяснение, понимают родовидовые, абстрактные отношения. (Выготский Л. М. Мышление и речь).

А. И. Смирницкий предлагает, что значение слова – это известное отображение предмета, явления или отношения в сознании, входящее в структуру слова в качестве так называемой внутренней его стороны по отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболочка, необходимая не только для выражения значения и для сообщения его другим людям, но и для самого его возникновения, формирования, существования и развития.

Уфимцева А. А. говорит о необходимости подходить к слову как к неразрывному единству звуковой стороны и смыслового содержания, как к сложному тождеству его лексико-грамматических и лексико-фразеологических форм, выявляющихся в многообразных связях слов с другими элементами языковой структуры, и на основе этого выделяет три основных фактора, определяющие лексическое значение слова: 1) логико-предметное содержание слова; 2) своеобразие грамматических форм, при помощи которых это смысловое содержание фиксируется и воспроизводится; 3) соотношение данного слова со всей лексико-семантической системой языка, обязательным элементом которой оно является.

По мнению автора, смысловая структура слова представляет собой иерархическую систему, в которой степень самостоятельности и сфера общеупотребительности значений поставлены в зависимость от характера связи слова с обозначаемыми им “предметами” (прямые, переносные, а, следовательно, и со словами, составляющими его обычный семантический контекст (свободные и связанные значения) в системе языка, от роли и места, которое занимают эти далеко не однородные семантические элементы, значения полисемантического слова в системе языка.

Е. Г. Беляевская включает в лексическое значение слова: 1) указание на обозначаемый предмет, явление, процесс или признак; 2) указание на отношение к обозначаемому со стороны говорящего; 3) указание на общий тип коммуникативных ситуаций, в которых может использоваться данное наименование. В соответствии с этим, она выделяет следующие аспекты лексического значения: 1) вещественное содержание; 2) коннотативный аспект; 3)прагматический аспект.

Основу лексического значения слова, по мнению Е. Г. Беляевской, составляет его предметная соотнесенность – способность слова использовать для обозначения предметов и явлений объективной действительности, а также предметов или явлений, являющихся предметом мысли и мыслимых как существующие.

Значение слова имеет сложную структуру. В качестве основных компонентов значения слова выделяется следующие (по А. А. Леонтьеву, Н. Я. Уфимцевой и др.): денотативный, т. е. отражение в значении слова особенностей денотата; понятийный (лексико-семантический, отражающий формирование понятий, связи слов по семантике; коннотативный – отражение эмоционального отношения к слову; контекстуальный – обуславливает полисемантику слов. Определена последовательность овладения компонентами значения слова. Прежде всего, ребенок овладевает денотативным значением слова, т. е. устанавливает связь между конкретным предметом и обозначением. По мере развития мыслительных операций ребенком усваивается понятийный компонент значения слова. Постепенно дошкольник овладевает и контекстуальным значением (переносное значение, афоризмы). В основе усвоения значений слов лежит постоянно совершаемая ребенком работа по обобщению его опыта. По мнению Л. С. Выготсткого, развитие значения слова – это развитие понятий, каждому этапу развития психического отражения свойственны определенные уровни овладения семантикой слова. Л. С. Выготским и А. М.Шахнаровичем выделены 3 уровня обобщения: образ (представления, псевдопонятия (переходное явление от образа к понятию) и понятие (расчлененное отражение существенных признаков объекта) (Выготский Л. С. – 160). Значение слова развивается от конкретного к абстрактному, обобщенному.

Художественная литература — важное средство воспитания дошкольника Воздействие литературы на развитие личности осуществляется через ее восприятие. В психологии и методике обучения литературе под восприятием.

Формирование у детей понимания смысловой стороны слова

Крылова Татьяна

Формирование у детей понимания смысловой стороны слова

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛОВОЙ СТОРОНЫ СЛОВА

Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования должен обеспечить развитие личности в различных видах деятельности и охватывать определенные направления развития и образования детей (образовательные области) среди которых есть социально-коммуникативное и речевое развитие.

С учетом ФГОС ДО образовательные области посвящены не столько традиционному развитию речи детей дошкольного возраста, сколько развитию общения, в том числе и речевого. Развитие словаря дошкольников, воспитание звуковой культуры речи, формирование ее грамматического строя, а также развитие связной речи являются средствами развития навыков общения, конструктивных способов взаимодействия с другими детьми и взрослыми.

Одной из основных задач речевого развития ребенка-дошкольника является словарная работа. В процессе работы над словом дети усваивают не только его лексическое и грамматическое значение, но и учатся составлять словосочетания, предложения, а затем и связный текст. Одновременно с этим должно развиваться умение сознательно выбирать из словарного запаса те языковые средства, которые наиболее точно отражают замысел говорящего и делают высказывание не только грамматически правильным, но и выразительным.

Формирование понимания значения слова является важной частью овладения лексикой родного языка. Развитие лексического значения слова находится в тесном взаимодействии с освоением грамматического строя языка. Все эти умения особенно четко проявляются при построении связного монологического высказывания.

Необходимость обучения детей разным способам словообразования продиктована тем, что дошкольники испытывают значительные затруднения при выборе наиболее точного и яркого слова в каком-либо конкретном высказывании. Об этом говорили многие исследователи, занимающиеся проблемой формирования образной речи, работой над смысловой стороной слова, а также над вопросами словообразования (Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова, Е. М. Струнина).

В своих исследованиях М. М. Алексеева и В. И. Яшина утверждают, что словарная работа в детском саду направлена на создание лексической основы речи и занимает важное место в общей системе работы по речевому развитию детей. Вместе с тем она имеет большое значение для общего развития ребёнка.

Работа над словарем тесно связана с развитием познавательной деятельности, но она должна быть, прежде всего работой языковой. Это значит, что в работе над словом необходимо учитывать собственно языковые характеристики слова, а именно многозначность, а также синонимические и антонимические отношения.

Для формирования у детей понимания смысловой стороны слова эффективно используем задания, в форме лексических упражнений для детей старших и подготовительных к школе групп.

1. Составление предложений с многозначными словами.

3. Подбор синонимов. Это лексическое упражнение развивает умение выбирать наиболее подходящее слово к заданному; вдумываться в смысл употребляемых слов и правильно их сочетать; понимать разные значения многозначного слова.

4. Подбор антонимов.Лексическое упражнение учит сопоставлять предметы и явления окружающего мира: по временным и пространственным отношениям, по величине, цвету, весу и т. п.

5. Речевые ситуации. Лексическое упражнение помогает детям подбирать синонимы и антонимы, находить адекватные слова к определенным речевым ситуациям.

6. Оценка словосочетаний и высказываний по смыслу. Лексическое упражнение совершенствует умение формировать точность словоупотребления; учит осознавать смысловые отношения между словами; повышает требования к произвольности речи.

8. Придумывание небольших рассказов с использованием слов, близких или противоположных по смыслу.

Заданий и упражнений на активизацию словаря, разнообразных грамматических форм, мелодической литературы содержится много.

Приведем в качестве примера наиболее используемые в нашей работе.

• «Кто назовет больше качеств?». «Арбуз. Он.» («Большой, темно-зеленый со светло-зелеными полосами, сочный, с розовой или ярко-красной мякотью» и т. п.)

• «Как сказать иначе?»: «Снег идет. Снег.» («Падает, летит, кружится»); «Месяц зашел за тучку. Месяц.» («Закатился, спрятался за тучку».)

• «Чем похожи (не похожи) предметы?» («Это флаконы из-под духов, они сделаны из синего стекла. Они разной формы, у них разные пробки» и т. п.)

При организации образовательной деятельности в течение дня следим, чтобы их высказывания были содержательными и понятными, а слова точными и разнообразными.

Используем разнообразный стихотворный материал, авторские сказки, которые могут служить хорошим источником для изучения многозначности слов. Все это обогащает речь ребенка, делает ее более конкретной, понятной, образной. Тексты стихотворных упражнений и сказок читаем многократно, так как они не наскучили детям. Это позволяет закреплять приобретенные знания и умения ребят. Использовать материал можно не только на занятиях, но и в повседневной деятельности, для вечернего чтения.

Одним из условий эффективности работы над данной проблемой является активное вовлечение семей в образовательную деятельность. Даём советы родителям.Например:

Помогите ребёнку с помощью наглядного материала увидеть общее в значении многозначных слов: «Дверная ручка, ручка для письма, ручка ребёнка, ручка зонта, ручка кастрюли; иголки для шитья, иголки сосны. Иголки ежа и др.»

Помогите ребёнку объяснить значение словосочетаний, построить предложения, используя эти словосочетания: «Мягкие руки, мягкая игрушка, мягкая глина, мягкий голос, мягкий свет; золотое кольцо, золотые руки, золотое сердце, золотой характер»; «Ударил гром, ударил выстрел, ударил больно, ударил свет, ударил запах, ударил ливень и др.». Сочетание различных приемов в работе над пониманием смысловой стороны слова способствует повышению эффективности словарной работы, совершенствованию связной монологической речи.

Проведенная работа дала положительный результат – уровень понимания смыслового значения слов и правильное употребление их в речи в нашей группе значительно повысились, воспитанники более грамотно и красиво выражают свои мысли, высказывания их стали связными, полными по объему. Речь детей стала плавной, ясной, доступной слушателям, что доказывает и эффективность примененной методики.

Информационный проект «Учимся говорить, понимать, думать». Раздел «Прилагательное. Слова-друзья и слова-враги» Уважаемые коллеги! Продолжаем работу над пополнением нашей профессиональной педагогической копилки по развитию речи. Строя фразу, ребенок.

Логопедическая работа по преодолению нарушений произносительной стороны речи у детей с дизартрией Из года в год отмечается рост числа детей, имеющих различные расстройства языка и речи у детей. В логопедической литературе они описываются.

Проект «Формирование КГН в игровой форме у младших дошкольников посредством художественного слова» Проект «Формирование культурно-гигиенических навыков в игровой форме у младших дошкольников посредством художественного слова» Цель: Формирование.

Урок русского языка во 2 классе «Слова с мягким согласным звуком на конце слова» тема: «Слова с мягким согласным звуком на конце слова» Цель: Учить писать слова с мягким согласным на конце слова, используя букву ь Задачи:.

Урок русского языка в 1 классе по теме «Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по значению слова» Урок русского языка по теме «Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по значению слова» (УМК «Школа России», 1 класс).

Урок русского языка во 2 классе «Слова, которые не переносятся. Перенос слов с буквой Й в середине слова» Тема: Слова, которые не переносятся. Перенос слов с буквой Й в середине слова. Тип урока: комбинированный. Цель: правила переноса слов с.

Что такое смысл слова в развитии речи

Библиографическая ссылка на статью:

Корниенко А.Ф. Значение и смысл слова и речи // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 3 [Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2015/03/10297 (дата обращения: 23.12.2021).

Определение понятий “значение” и “смысл” применительно к слову и речи, их соотношение, а также установление их взаимосвязи с особенностями познавательных и эмоциональных психических процессов являются одними из основных задач психологии, психолингвистики, когнитивной лингвистики и других наук гуманитарного профиля. Специального рассмотрения требуют вопросы о разграничении понятий “значение” и “смысл”, которые довольно часто использовались и нередко сейчас используются как синонимы.

Одним из первых, кто взялся за решение проблемы значения и смысла, был немецкий математик и философ Г. Фреге, который еще в 1892 года предложил логическое основание для различения смысла и значения применительно к слову (имени) и предложению (языковому выражению) [1].

Значение и смысл в представлении Г. Фреге

Слово рассматривается Г. Фреге как предназначенное для обозначения вещи, как знак, обозначающий вещь. Вещь, обозначаемая словом (знаком), получает название денотата этого слова, который, собственно, и является его значением. Смыслом слова Г. Фреге предлагает называть то, что отражает способ представления содержания, обозначаемого словом. В качестве примера Г.Фреге приводит различные способы представления денотата, обозначаемого словом “Аристотель”. Аристотель – это и ученик Платона, и учитель Александра Великого. Согласно Ф. Фреге, слово “Аристотель”, имея одно значение (один и тот же денотат), может иметь разные смыслы, в зависимости от того, в каком выражении (или в каком контексте) оно используется.

Данное положение является одним из наиболее значимых в концепции Г. Фреге. С незначительными вариациями оно воспроизводится практически во всех современных теориях и концепциях, касающихся сущности смысла слова [2]. Однако то, что приведено в качестве примера разных смыслов слова можно интерпретировать совершенно иначе. Смыслы можно приписывать не слову “Аристотель”, а выражениям “Аристотель – ученик Платона” и “Аристотель – учитель Александра Великого”. Смыслы выражений будут разными, но значение (денотат) слова “Аристотель” в разных выражениях остается одним и тем же. Значение слова может изменяться с изменением контекста только в том случае, если это слово относится к категории, так называемых, полисемических слов, т.е. действительно имеющих разные значения, таких, например, как “коса” или “ключ”.

Рассматривая сущность значения (денотата) и смысла слова, Г. Фреге вводит понятие о представлении как внутреннем образ вещи, возникающим на основе впечатлений от этой вещи. Полагая, что “представление (внутренний образ) всегда субъективно”, Г. Фреге считал, что оно “меняется от человека к человеку” [1, с. 185]. Этим он объяснял “многообразие различных представлений, сопряженных с одним и тем же смыслом” [Там же]. Указывая на связь (сопряженность) смысла слова с представлениями, Г. Фреге, тем не менее, не отождествлял их. По критерию “субъективности – объективности” он располагал смысл между денотатом и представлением. Следует отметить, что рассматриваемое Ф. Фреге понятие о представлении как субъективном образе вещи равносильно используемому в современной когнитивной лингвистике понятию ментальной репрезентации.

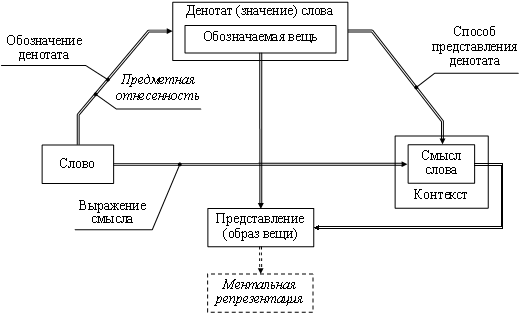

Представления Г. Фреге о значении (денотате) слова, смысле слова и представлении о вещи, которая является денотатом слова, можно представить в виде следующей структурно-функциональной схемы (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Значение и смысл слова в представлениях Г. Фреге

Как видно из схемы, приведенной на рис. 1, слово, его значение (денотат) и смысл образуют своеобразный треугольник. В таком виде, в виде концептуального треугольника представления Г. Фреге о значении и смысле слова чаще всего и используются. Однако нельзя недооценивать факт выделения Г. Фреге представления как субъективного образа денотата и предпринятую им попытку соотнесения значения (денотата) и смысла слова с субъективными представлениями. По-существу, можно говорить о попытке выхода за пределы чисто лингвистического анализа значений и смыслов слов и учета психологических механизмов словообразования. Несомненно, объективный мир, в котором человеку приходится жить, существует, но для человека он существует лишь в той мере, в какой он представлен в его психике в форме субъективных представлений и соответствующих психических образов. Поэтому словом человек может обозначать лишь то, о чем у него есть хоть какое-то представление, что является содержанием его психики и что им осознается как жизненно важное или эмоционально привлекательное.

Подход, который Г. Фреге использовал при определении сущности значения и смысла слова, был использован им и при определении сущности значения и смысла целого предложения (выражения, высказывания). Согласно Г. Фреге, предложение, как и слово, “в ы р а ж а е т свой смысл и о б о з н а ч а е т, или н а з ы в а е т, свой денотат” [1, с. 188]. Однако в отличие от слова “предложение всегда содержит (выражает) некоторое суждение” [Там же], которое, по мнению Г. Фреге, следует рассматривать как смысл предложения. Что касается денотата предложение, то он определяется Г. Фреге как его “истинное значение”, под которым понимается “объективное содержание высказывания” [Там же, с. 191].

Интересно отметить, что определяя денотат предложения как объективное содержание высказывания, Г. Фреге для уточнения понятия “суждение” использует понятие “мысль”. Он пишет: “в любом утверждении уже сделан шаг от мысли (суждения) к денотату (то есть к объективному содержанию высказывания)” [Там же]. Получается, что суждение – это одновременно и мысль, и смысл предложения. Но этимологически “смысл” есть “бытие с мыслью”, т.е. смысл – это нечто, связанное с мыслью, но не сама мысль. Слова “смысл” и “мысль” должны иметь разные значения. Однако у Г. Фреге мысль, суждение и смысл предложения оказываются синонимичными. Причиной тому явились доминировавшие тогда представления о неразрывной связи мышления и речи, мысли и слова, о невозможности существования бессловесной мысли, что, как было нами показано [3; 4], не совсем так.

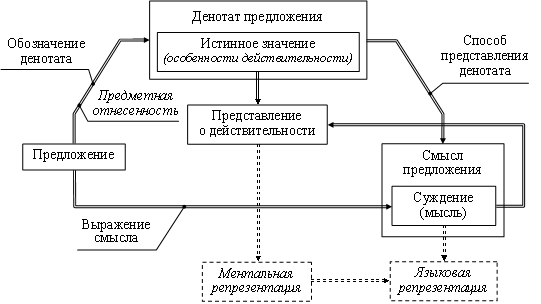

Определяя значение и смысл предложения (высказывания), Г. Фреге выделял в нем две стороны. Одна сторона, которая называется “денотатом”, соотносится с объективным содержанием предложения, т.е. фактически с особенностями объективной действительности. Другая – называемая смыслом, а также суждением и мыслью – соотносится с субъективным содержанием предложения, в котором отражаются особенности субъективных представлений о действительности. Учитывая, что в когнитивной лингвистике субъективное отражение объектов и явлений действительности в форме представлений (образов) обозначается понятием “ментальные репрезентации”, а их словесные выражения в форме суждений – понятием “языковые репрезентации” [5], представления Г. Фреге о денотате (значении) и смысле предложения могут быть представлены следующим образом (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Представления Г.Фреге о значение и смысле предложения

Несмотря на очевидную стройность и широкое признание среди лингвистов, представления Г. Фреге о сущности значений и смыслов слов и предложений содержат ряд спорных моментов, касающихся самих основ его представлений. Как было отмечено выше, спорным является представление о том, что с помощью слов обозначаются объекты и явления, составляющие содержание объективной действительности. Если подойти к рассмотрению слов с точки зрения их генезиса, то можно заметить, что появлению слов предшествуют процессы субъективного отражения объектов и явлений действительности и образование в психике их субъективных образов или представлений о них. Именно эти представления об объектах и явлениях действительности, а не сами объекты и явления служат основой для образования слов и различных словосочетаний. Используя терминологию Г. Фреге, можно сказать, что денотатом (значением) слова является не вещь, а представление о вещи, а денотатом предложения (высказывания) – не объективная реальность, а представление об этой реальности.

Значение и смысл слова в представлениях Л.С. Выготского

К пониманию значения слова, связанного с представлением, очень близко подошел Л.С. Выготский, который различал предметную отнесенность слова и его значение. Предметная отнесенность слова ассоциировалась им с внешней стороной слова, обращенной к субъекту общения, значение слова рассматривалось как его внутренняя сторона. “В слове, – писал Л.С. Выготский, – мы всегда знали лишь одну его внешнюю, обращенную к нам сторону. Другая, его внутренняя сторона – его значение, как другая сторона Луны, оставалась всегда и остается до сих пор неизученной и неизвестной” [6, с. 14]. Значение слова рассматривалось Л.С. Выготским как обобщение, которое, будучи актом мышления, непосредственно соотносится с мыслью. Он считал, что “обобщение и значение слова суть синонимы” [Там же, с. 277].

Указание на связь значения слова с мыслью придавало значению слова субъективный характер и возможность его несовпадения у разных людей. Анализируя процесс усвоения слов в детском возрасте, Л.С. Выготский отмечает: “слова ребенка совпадают со словами взрослого в их предметной отнесенности, т.е. они указывают на одни и те же предметы, относятся к одному и тому же кругу явлений. Но они не совпадают в своем значении” [Там же, с. 150].

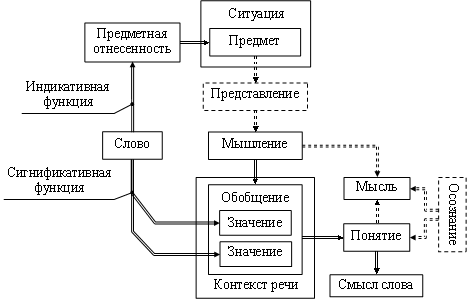

Слово в представлении Л.С. Выготского выполняет две функции: индикативную, указывающую на предмет, соотносимый со словом в его предметной отнесенности, и сигникативную, придающую слову определенное значение, связанное с субъективным пониманием того, что обозначается словом. По мере развития и приобретения человеком жизненного опыта, значение усваиваемого им слова, т.е. понимание обозначаемого словом содержания действительности, постоянно изменяется, расширяется, дополняется новыми нюансами. В зависимости от ситуации слово приобретает для человека разные значения. В результате обобщения отдельных значений слова это слово приобретает статус понятия. “В тот момент, когда ребенок впервые усвоил новое слово, связанное с определенным значением, – отмечает Л.С. Выготский, – развитие слова не закончилось, а только началось; оно является вначале обобщением самого элементарного типа, и только по мере своего развития ребенок переходит от обобщения элементарного к все более и более высоким типам обобщения, завершая этот процесс образования подлинных и настоящих понятий” [Там же, с. 175].

Использование ребенком понятий на начальном этапе их становления осуществляется, по мнению Л.С. Выготского, неосознанно. Осознание понятий, равно как и мыслей, происходит на более поздних этапах развития ребенка. Как пишет Л.С. Выготский, “чтобы осознать, надо иметь то, что должно быть осознано” [Там же, с. 202].

Множество значений слова, ставшего фактически понятием, Л.С. Выготский называет смыслом слова. В этом он разделяет представление Ф. Полана о том, что “смысл слова … представляет собой совокупность всех психологических фактов, возникающих в нашем сознании благодаря слову” [Там же, с. 323]. Важно подчеркнуть, что в представлении Л.С. Выготского смысл слова, соотносимый с понятием, как обобщенным значением слова, оказывается независимым от изменения контекста. С контекстом речи Л.С. Выготский соотносит не смысл слова, как у Г. Фреге, а его значение.

Представления Л.С. Выготского о сущности значения и смысла слова в графической форме представлены на рис. 3.

Рисунок 3 – Значение и смысл слова в представлениях Л.С. Выготского

В качестве наиболее существенных моментов в представлениях Л.С. Выготского о значении и смысле слова можно выделить следующие.

Во-первых, о чем уже было сказано в начале, значение слова рассматривается Л.С. Выготским как соотносящееся не с отдельным предметом действительности (как у Г. Фреге), а с обобщением представлений о совокупности предметов, обладающих некоторыми схожими признаками или свойствами, которое обеспечивается процессом мышления.

Во-вторых, считая, что значение слова, будучи обобщением, является результатом мышления, Л.С. Выготский соотносит его с мыслью. При этом он, как и Г. Фреге, разделяет укоренившиеся в психологии представления о неразрывной связи слова и мысли, мышления и речи. В результате слова “смысл” и “мысль” также оказываются у него близкими по значению. Но если у Г. Фреге опосредующим звеном, связывающим смысл с мыслью, было суждение, то у Л.С. Выготского в качестве такого звена выступает понятие.

В-третьих, Л.С. Выготский считает, что понятие, которое соотносится со смыслом слова, и связанная с ним мысль начинают осознаваться ребенком после их возникновения. Данное положение, несмотря на его логичность, сформулировано Л.С. Выготским, исходя из неправильного понимания сущности, как понятия “мысль”, так и понятий “сознание” и “осознание”.

Мысль, являясь результатом мышления, вовсе необязательно должна быть связана со словом. В качестве мысли можно рассматривать любую совокупность взаимосвязанных образов, возникающих в психике [3; 4]. Если связи образуется между, так называемыми, первичными или ментальными образами, то мысль, в которой отражаются эти связи, оказывается бессловесной. Если же образуются связи между ментальными образами и образами слов, которые служат для обозначения их содержания, то можно говорить о вербализованных формах мысли.

Что касается сознания, то его следует рассматривать не как совокупность функций, которые “находятся в нерасторжимой связи друг с другом” [6, с. 200], а как особый познавательный психический процесс, в результате которого в психике человека возникает образ его самого, называемый образом “Я” [7]. Осознание же представляет собой результат образования связи образа “Я” с образом того, что подлежит осознанию. Осознание, как и понимание, осуществляется благодаря процессу мышления [3].

В плане дальнейшего анализа сущности значения и смысла слова крайне важным представляется рассмотрение соответствующих представлений А.Р. Лурия.

Представления А.Р. Лурия о сущности значения и смысла слова

Основной функцией слова А.Р. Лурия считает его обозначающую роль, которую вслед за Л.С. Выготским называет предметной отнесенностью. При этом он указывает на то, что “слово, имеющее предметную отнесенность, может принимать форму или существительного (тогда оно обычно обозначает предмет), или глагола (тогда оно обозначает действие), или прилагательного (тогда оно обозначает свойство), или связи – предлога, союза (тогда оно обозначает известные отношения)” [8, с. 37]. Благодаря предметной отнесенности слово, как считает А.Р. Лурия, “удваивает мир и позволяет человеку мысленно оперировать с предметами даже в их отсутствие” [Там же]. В связи с этим слово рассматривается им как особая форма отражения действительности.

Однако следует отметить, что удвоение мира у человека происходит еще до усвоения слов и начинается с появлением первых ментальных образов, являющихся результатами психических процессов и, соответственно, представлениями о действительности. Если и рассматривать слово как форму отражения, то не действительности, а мира субъективных представлений о действительности.

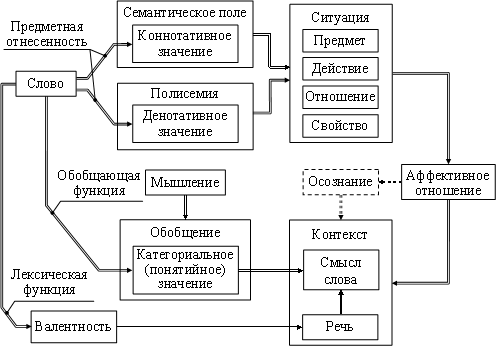

При рассмотрении значений слов А.Р. Лурия обращает внимание на то, что многие слова являются полисемичными, т.е. имеют не одно, а несколько значений, и могут указывать на разные предметы. “Слово, – отмечает А.Р. Лурия, – почти никогда не имеет лишь одной, твердой и однозначной предметной отнесенности … всякое слово всегда многозначно и является полисемичным” [Там же, с. 40]. Указывая на полисемичность слова и наличие у него нескольких значений, А.Р. Лурия фактически возвращается к определению значения слова, данного Г. Фреге, и предлагает называть разные значения одного и того же слова его “денотативными значениями”. Выбор конкретного или, как его называет А.Р. Лурия, “ближайшего значения” слова из множества возможных определяется контекстом и включенностью слова, а точнее его денотативного значения, “в конкретную действенную ситуацию” [Там же].

Сущность слова в представлении А.Р. Лурия не исчерпывается одной лишь предметной отнесенность и совокупностью его денотативных значений. “Существует еще, – отмечает А.Р. Лурия, – и обширная сфера того, что принято называть «ассоциативным» значением” [8, с. 40] Совокупность ассоциативных или, по-другому, “коннотативных” значений слова образует, так называемое, “семантическое поле”. В состав семантического поля, по определению А.Р. Лурия, входят слова, которые всплывают в сознании человека на основании близости некоторых элементов этих слов к исходному слову “по наглядной ситуации, по прежнему опыту и т.д.” [Там же].

Не осталось без внимания А.Р. Лурия и понимание значения слова как обобщения, связанного с процессами мышления и рассмотренного Л.С. Выготским. Это значение слова он называет “категориальным” или “понятийным” значением.

Что касается смысла слова, то под ним А.Р. Лурия понимает те стороны значения слова, “которые связаны с данной ситуацией и аффективным отношением субъекта” [8, с. 53]. Очевидно, что привязка смысла слова к особенностям ситуации равносильна указанной Г. Фреге зависимости смысла слова от контекста, в котором это слово используется. Указание же на связь смысла слова с “аффективным отношением субъекта” можно рассматривать как признание участия в возникновении смыслов не только когнитивных процессов в виде процессов мышления, но и эмоциональных психических процессов. Кроме того, поскольку аффективное отношение субъекта к отдельным аспектам и особенностям слова начинает проявляться только при их осознании [9], можно полагать, что в порождении смыслов принимают активное участие и процессы осознания.

Чрезвычайно важной и интересной характеристикой слова, на которую А.Р. Лурия обратил особое внимание, является наличие у него “лексической функции” или “валентности”. Лексическая функция (валентность) определяет вероятность или преимущество в образовании связей данного слова с другими, “те законы, по которым оно вступает в связи с другими словами” [8, с. 49]. Благодаря лексическим функциям и валентностям слов обеспечивается переход от единичных слов к порождению связного предложения и связной речи.

В графической форме представления А.Р. Лурия о сущности значения и смысла слова представлены на рис. 4.

Рисунок 4 – Значение и смысл слова в представлениях А.Р. Лурия

Краткий экскурс в историю становления представлений о значении и смысле позволяет отметить следующее:

1. Несмотря на разнообразие функций и значений, которые приписываются слову в качестве его сущностных характеристик, основной функцией слова признается все же функция обозначения, а в качестве значения слова – то, что этим словом обозначается.

2. То, что обозначается словом и считается его значением (денотатом), может быть не только предметом (вещью), но и действием, отношением и свойством, имеющими место в реальной ситуации объективной действительности. Соответственно слова могут существовать в форме существительных, глаголов, предлогов, союзов, наречий, прилагательных, а также, например, в форме местоимений, когда речь идет о носителях языка.

3. Учитывая, что знания об объектах и явлениях действительности (реальности) и их свойствах человек получает с помощью процессов субъективного (психического) отражения, и они представлены в его психики в форме образов, можно сказать, что с помощью слов обозначаются не особенности действительности как таковые, а субъективные образы (представления) об этих особенностях.

4. Смыслом слова в любых вариантах называют особую разновидность значения слова: либо значение, приобретаемое словом в контексте речи, либо значение, которое слово приобретает, становясь понятием.

В связи с этим возникает вопрос: “Насколько целесообразно наделять слово и значением, и смыслом?”. Не лучше ли ограничиться термином “значение”, а термин “смысл” использовать по отношению не к отдельному слову, а к совокупности слов, т.е. по отношению к предложению или высказыванию (речи)? В таком случае слово будет иметь одно или несколько значений, которые надо будет знать, а совокупность слов будет иметь определенный смысл, который надо будет понимать. И тогда смысл, как и положено ему в соответствие с его этимологией, будет соотноситься с процессом мышлением и его результатом, в качестве которого выступает не что иное, как мысль.

Совокупность смыслов речевых высказываний, как и совокупность осознаваемых значений слов, входит в структуру индивидуальной концептуальной системы человека. В концепции Р.И. Павелёниса концептуальная система носителя языка – это система “его мнений и знаний о мире, отражающих его познавательный опыт на доязыковом и языковом этапах и уровнях” [10, с. 11].

Осознание человеком семантических значений слов обеспечивает ему возможность, с одной стороны, усваивать коллективный опыт познания мира и, с другой стороны, выражать в языковой форме результаты своего индивидуального опыта познания мира. Формирующаяся при этом индивидуальная концептуальная система начинает выступать в качестве своеобразной когнитивной матрицы, определяющей характер и направленность когнитивных процессов, а также субъективную интерпретацию конвенциальных значений слов.

Следует отметить, что речевые высказывания характеризуются не только субъективным личностным смыслом. Внешняя форма речевого высказывания, как и семантическое значение слова, имеет социокультурное происхождение и культурно-историческую обусловленность, что выражается в наличии таких понятий, как “культура речи” и “речевой этикет”. Если содержание речи определяется субъективным личностным смыслом, то форма и стиль речи определяется культурой речи, присущей субъекту речевого высказывания.

В силу субъективного характера отражения объектов и явлений действительности в психике человека, концептуальная система, как совокупность знаний, значений и смыслов, носит сугубо индивидуальный и субъективный характер. Вместе с тем, в силу социокультурной и культурно-исторической обусловленности семантических значений слов и форм речевых высказываний, содержание концептуальной системы и культура речи носителя языка оказываются в значительной степени зависимыми от культуры общества, принятых в обществе норм использования слов и языковых выражений.

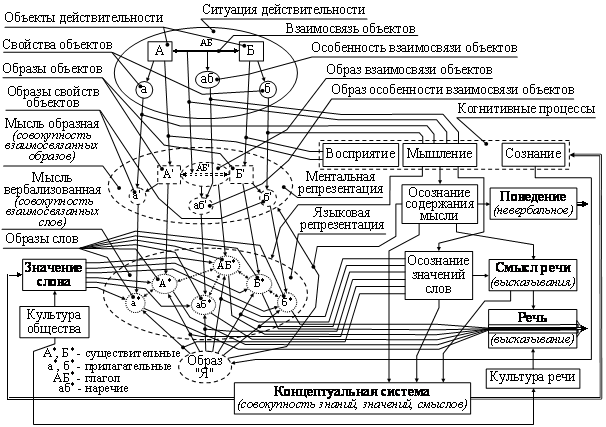

Изложенные выше положения, касающиеся сущности значений слов и смыслов речи, можно представить в виде следующей структурно-функциональной схемы (см. рис. 5).

Рисунок 5 – Сущность и соотношение значения слова и смысла речи

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.