Что такое смысловые отношения в русском языке

Смысловые отношения в словосочетаниях

Словосочетания по смысловым отношениям между компонентами делятся на 5 видов.

Атрибутивные (определительные) отношения

Главное слово называет предмет, отвлеченное действие или отвлеченный признак, а зависимое слово дает характеристику этому предмету, действию, признаку. Такие смысловые отношения выражаются при помощи смыслового вопроса от главного слова к зависимому: какой? как? каким образом? в какой степени?

Примеры: вкусный компот, буран с севера, звезды с неба, возможность приехать, искренне радоваться.

Объектные отношения

Главное слово действие или признак, а зависимое — предмет или лицо, то есть объекты, охваченные действием или признаком. При таком типе отношений используются смысловые вопросы косвенных падежей.

Примеры: вызывать родителей, воспитание мужества, заклеивая камеру, попросить уйти, далекий от реальности.

Обстоятельственные отношения

Главное слово называет действие, а зависимое слово называет обстоятельство, при котором протекает это действие. Зависимое слово отвечает на вопросы: каким образом? когда? где? куда? почему? с какой целью?

Примеры: приехать вовремя, поет из-за грусти, поздоровался из вежливости.

Субъектные отношения

Главное слово обозначает отвлеченное действие или признак, а зависимое слово в родительном падеже обозначает того, кто совершает действие или обладает признаком.

Примеры: чириканье воробьев, блеск огней, приезд комиссии.

Зависимое слово может использоваться в дательном падеже со значением субъекта. Примеры: маме весело, братику больно.

Данные словосочетания легко перестроить в предложение, а родительный и дательный падеж заменить именительным падежом: чириканье воробьев — воробьи чирикают.

Комплетивные (восполняющие) отношения

Значение главного слова требует восполнения от зависимого слова своего значения. Наблюдается в цельных словосочетаниях, в которых нельзя поставить смысловой вопрос.

Смысловые отношения в предложении

Смысловые отношения в предложении

Смысловые отношения устанавливаются в словосочетании, между членами предложения, выраженными оборотами, между частями сложного предложения.

Субъектное — значение отношения предмета к действию, которое совершает сам предмет, или к состоянию, характеризующему предмет.

Объектное — значение отношения предмета к действию, которое направлено на этот предмет.

Определительное (атрибутивное) — значение отношения одного предмета к другому с характеристикой по признаку, действию, свойству.

Обстоятельственное (определительно-обстоятельственное) — значение отношения с характеристикой места, цели, причины и т.д.

Смысловые отношения связаны с видом синтаксической связи:

— грамматическая основа субъектно-предикативные (в некоторых односоставных предложениях субъект не выражен формально) В классе жарко.

— обособленные члены полупредикативные (знач. добавочного сообщения) Снег, мягкий и пушистый, падал вокруг.

— однородные члены равноправия Мальчик купил книгу и тетрадь.

— уточняющие члены пояснительные Там, вдали за рекой.

— парцеллированные члены присоединительные Продается квартира. Недорого.

— вводные единицы соотносительные Зима, к счастью, была не очень холодной.

— обращение контакто-устанавливающие Девушка, скажите, пожалуйста, который час?

— комплетивные (восполняющие) отношения устанавливаются в словосочетании, в котором главное слово является информативно недостаточным и нуждается в обязательном смысловом распространении (дополнении): три студента, надо заниматься, кто-то незнакомый, один из вас, лень вставать

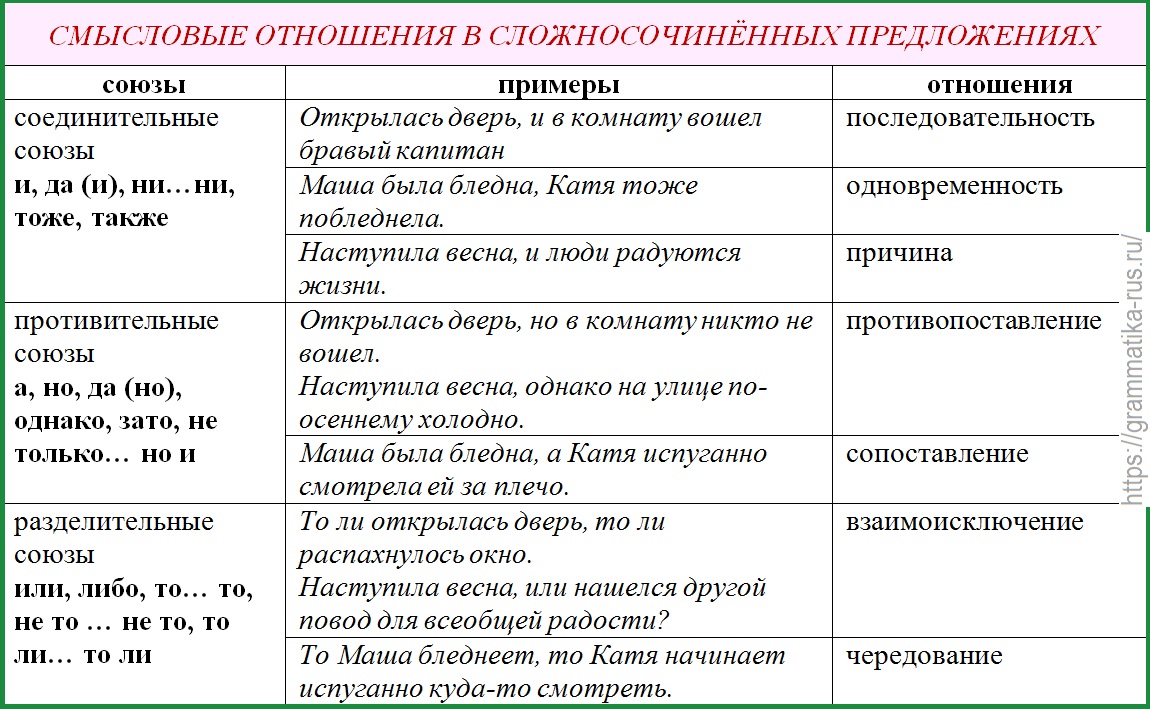

Между частями ССП смысловые отношения связаны с видами сочинительных союзов с учетом их частных значений, например в ССП с противительными союзами: а (сопоставительные), но (ограничительные), да (=но), зато (возместительные), однако (противопоставительные).

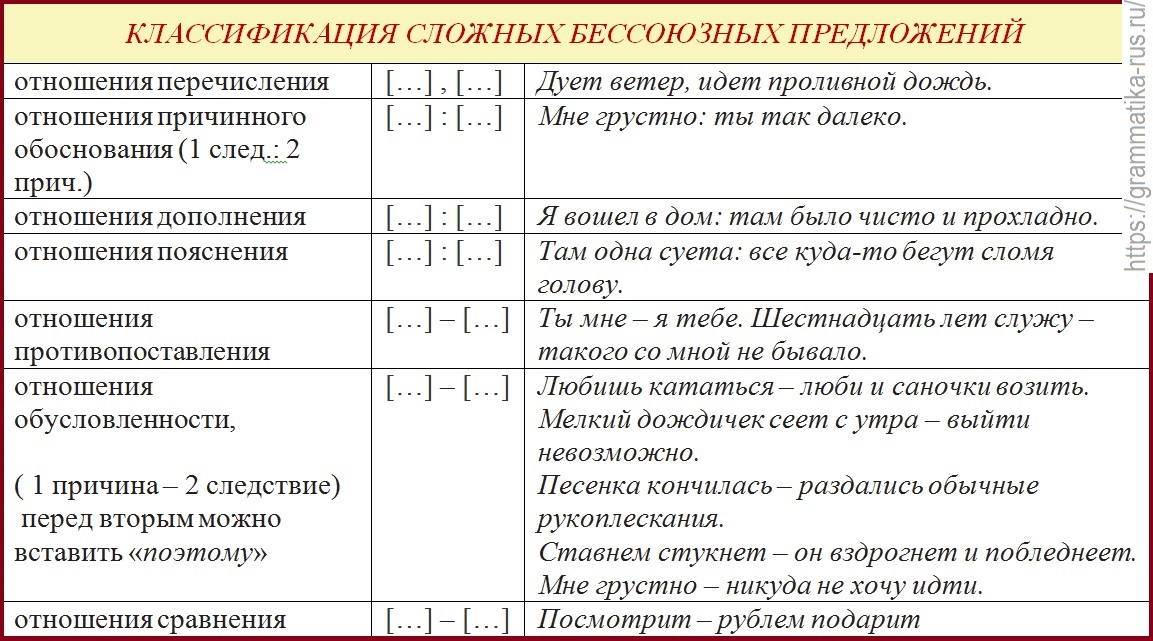

В БСП смысловые отношения определяют пунктуацию.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Смысловые отношения в ССП

Тест на тему Смысловые отношения в сложном предложении

Тест на тему Смысловые отношения в словосочетания

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. “Предложение в табл.“ “Синтаксический разбор«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Виды связей в словосочетаниях

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат (в правом нижнем углу экрана).

Понятие словосочетания

Словосочетание — это сочетание двух или нескольких самостоятельных слов, которые связаны между собой по смыслу и грамматически. В составе предложения выполняет коммуникативную функцию.

Если сравнить словосочетание и слово, то первое более точно называет предмет, признак, явление, действие.

В словосочетании всегда одно слово главное, а другое — зависимое, и к нему можно задать вопрос от главного слова.

Отношения между главным и зависимым словом можно выразить так:

при помощи окончания: черное (какое?) пятно; подарок (кому?) маме;

при помощи окончания и предлога: письмо (к кому?) к другу;

по смыслу: бегает (как?) быстро.

Основные виды словосочетаний

По количеству компонентов словосочетания бывают простыми и сложными.

Простые словосочетания — это конструкция из одного главного и одного зависимого компонента: разговор о жизни, сидеть на стуле.

Сложными называют словосочетания, которые состоят из трех и более компонентов. Сложные словосочетания бывают трех типов:

словосочетания с последовательным подчинением: очень быстро бежать;

словосочетания с параллельным подчинением: знаменитое произведение поэта;

комбинированные словосочетания с последовательным и параллельным подчинением: провести вечер с хорошими друзьями.

Существует три вида связи между словами в словосочетании:

согласование — вид связи, при котором зависимое слово равняется в своей форме главному слову, то есть согласуется с ним в роде, числе и падеже: необычный прибор, об интересном событии;

управление — вид связи, при котором зависимое слово употребляется в определенной падежной форме в зависимости от лексико-грамматического значения главного слова: симпатия к соседу, слушать лекцию;

примыкание — вид связи, при котором зависимость слова выражается лексически, порядком слов и интонацией, без применения служебных слов или морфологического изменения: петь звонко, смотреть молча.

По степени слитности компонентов выделяют словосочетания:

синтаксически свободные: высокий дом, идти в школу;

синтаксически или фразеологически несвободные, которые образуют синтаксическое единство и выступают в предложении в роли одного члена: три сестры, анютины глазки, бить челом.

Смысловые отношения можно определить при помощи вопросов:

Чей?, Какой?, Который? — определительные.

Пиджак (чей?) папы; красное (какое?) платье.

Кого?, Чего? — объектные.

Подарок (кому?) подруге.

Куда?, Как?, Когда? — обстоятельственные.

Гулять (где?) в парке.

Основная классификация словосочетаний основана на морфологических свойствах главного слова. В зависимости от того, какой частью речи оно выражено, выделяют три группы подчинительных словосочетаний: именные, глагольные, наречные.

Изучайте русский язык в онлайн-школе Skysmart — с внимательными преподавателями и на интересных примерах из современных текстов.

Глагольные словосочетания

Глагольные словосочетания с именем существительным:

беспредложные (читать книгу),

предложные (говорить об искусстве).

Глагольные словосочетания с инфинитивом (просить принести).

Глагольные словосочетания с наречием (поступать справедливо).

В глагольных словосочетаниях главное слово выражается глаголом или деепричастием: говорить громко (говоря громко), читать книгу (читая книгу).

Именные словосочетания

Словосочетания с именем существительным в роли главного слова:

С именами существительными:

беспредложные (письмо родителям);

предложные (прогулка по лесу).

С именами прилагательными (полезная книга), местоименными прилагательными (наша страна), порядковыми числительными (вторая аудитория), причастиями (выполненная работа).

С наречиями (прогулка верхом).

С инфинитивом (желание учиться).

Словосочетания с именем прилагательным в роли главного слова:

С именами существительными:

беспредложные (довольный ответом);

предложные ( способный к музыке).

С наречиями (очень интересный).

С инфинитивом (способный работать).

Словосочетания с именем числительным в роли главного слова: две книги, оба друга.

Словосочетания с местоимением в роли главного слова (кто-то из учеников, нечто новое).

Наречные словосочетания

Словосочетания с наречием (очень удачно).

Словосочетания с именами существительными (незадолго до экзамена).

К словосочетаниям не относятся следующие сочетания слов:

Подлежащее и сказуемое: ветер дует.

Любые слова, которые стоят рядом в предложении, но не связаны между собой по смыслу: слабый идет.

Слова с предлогами: около стола, возле дома.

Члены предложения, которые отвечают на одинаковые вопросы: (какой?) бодрый и (какой?) энергичный.

Устойчивые выражения и фразеологизмы: спустя рукава, сквозь пальцы.

Сложные грамматические формы: будет играть, менее дорогой.

Обособленные члены в сочетании с определяемым словом: ветка, сломанная ветром.

Примеры словосочетаний со связью согласования

Существительное + прилагательное:

Существительное + причастие:

перед цветущим полем,

Существительное + порядковое числительное:

возле третьего подъезда,

через девятый этаж.

Существительное + местоимение:

Существительное (субстантивированное прилагательное) + прилагательное:

Местоимение + существительное (субстантивированное прилагательное, причастие):

над чем-нибудь неясным,

перед этим зевающим.

Существительное + существительное (приложение):

Примеры словосочетаний со связью управления

Глагол + существительное:

разозлиться на шутку,

вернемся на рассвете,

Прилагательное + местоимение:

не согласен ни с кем,

Прилагательное + существительное:

Существительное + существительное:

радость от встречи,

Наречие + существительное:

Числительное + существительное:

Деепричастие + существительное, местоимение:

Примеры словосочетаний со связью примыкания

Глагол, существительное, прилагательное + инфинитив:

Глагол + наречие:

Глагол + деепричастие:

рисовал стоя у мольберта,

ответил улыбаясь мне.

Существительное + наречие:

Существительное + несклоняемое прилагательное:

Местоимение, глагол, существительное, наречие + форма сравнительной степени прилагательного/наречия:

Сложносочиненное предложение (ССП)

9 класс, 11 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Что такое сложносочиненное предложение

Сложносочиненное предложение (ССП) — это предложение с двумя и более грамматическими основами, которые связаны между собой по смыслу, интонацией и соединены сочинительными союзами. Части этого предложения можно разделить точкой на самостоятельные и простые. Но выделить главное и придаточное предложения среди них нельзя.

Пример сложносочиненного предложения:

Начало июля, но уже созрели сливы, и можно варить варенье.

Его можно разбить на отдельные простые предложения:

Начало июля. Уже созрели сливы. Можно варить варенье.

Типы сложносочиненных предложений

Союзные предложения

Простые части в сложносочиненном предложении можно соединять союзами. А именно:

Рассмотрим каждый вид союзов в ССП на примерах.

Предложения с соединительными союзами

Соединительные союзы в сложносочинительном предложении — и, да, ни. ни, тоже, также — указывают на то, что действия произошли одновременно или друг за другом.

Цвели яблони, и пахло медом.

Низко груши, да достать легко.

Предложения с противительными союзами

Противительные союзы в сложносочиненное предложении — а, но, да (но), однако, зато — указывают на противопоставление, сопоставление или уступку.

Хотелось пирога, а яблоки еще не созрели.

Лето задержалось, но ягоды уже наливались соком.

Я приехал рано, однако дома никого не было.

Предложения с разделительными союзами

Разделительные союзы — либо, то. то, не то. не то — указывают на чередование действий.

То сладкая ягода попадется, то от кислоты скулы сведет.

Либо обуздать страх, либо назад поворачивать.

Не то вишни на дереве, не то красные капли.

Предложения с комбинацией союзов

Иногда в сложносочиненном предложении сочетаются сразу несколько видов союзов, например:

То ли дождей мало, и ягода осыпалась, то ли дело совсем в другом.

Знаки препинания в союзных предложениях

Между частями сложного предложения с союзами и, да, однако, либо и т. д. нужна запятая.

По улицам двигались тяжелые грузовики, и мчались легковые машины, и торопливо шли пешеходы.

Бессоюзные предложения

Если в предложении нет союзов, его части связываются друг с другом знаками препинания:

Рассмотрим каждый случай таких ССП на примерах.

Запятая в бессоюзном ССП

Запятая в сложносочиненном бессоюзном предложении нужна, чтобы показать перечисление предметов или событий.

Небо стало ясным, звезды скрылись за пеленой утренних облаков.

Точка с запятой в бессоюзном ССП

Точка с запятой в сложносочиненном предложении нужна, когда мы хотим перечислить действия в распространенных предложениях, особенно если в них уже есть запятые.

Она схватила сына за плечи, крепко сжала их; он вытер слезы, прижался к матери, что было сил.

Двоеточие в бессоюзном ССП

Когда одна часть сложносочиненного предложения объясняет и дополняет смысл первой, между ними принято ставить двоеточие.

Я оглядел полянку: она вся была усыпана одуванчиками.

Тире в бессоюзном ССП

Тире между частями сложносочиненного предложения в русском языке ставят, если в нем по смыслу есть противопоставление или резкое присоединение.

Все разом выбежали, похватали сабли — и пошла кутерьма.

Важную роль в вопросе, ставить ли тире между частями предложения с сочинительной связью, играет интонация. Так, тире можно ставить и в назывных предложениях, и в коротких синтаксических конструкциях, если того требует их тон.

Слышу крик — и вдруг разом тишина.

Сфотографируйте — и срочно в газету!

Проверьте себя

Расставьте знаки препинания в сложноподчиненных предложениях:

Широко известны многие его картины «Сосновый бор» «Лесная глушь» «Рожь» и другие.

Лес рубят щепки летят.

Я шел среди желто-зеленого моря и душа моя наполнялась покоем.

Когда вернулась мама все разошлись по домам и я осталась одна в тишине.

Я бы пошел на ярмарку да все уже разошлись из-за плохой погоды.

Отработать новый материал на практике помогут онлайн-курсы по русскому языку в школе Skysmart.

Что такое смысловые отношения в русском языке

СМЫСЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОСОЧИНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ СЛОЖНОСОЧИНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОБОБЩЕНИЕ И СИСТИМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО О СЛОЖНОСОЧИНЁННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

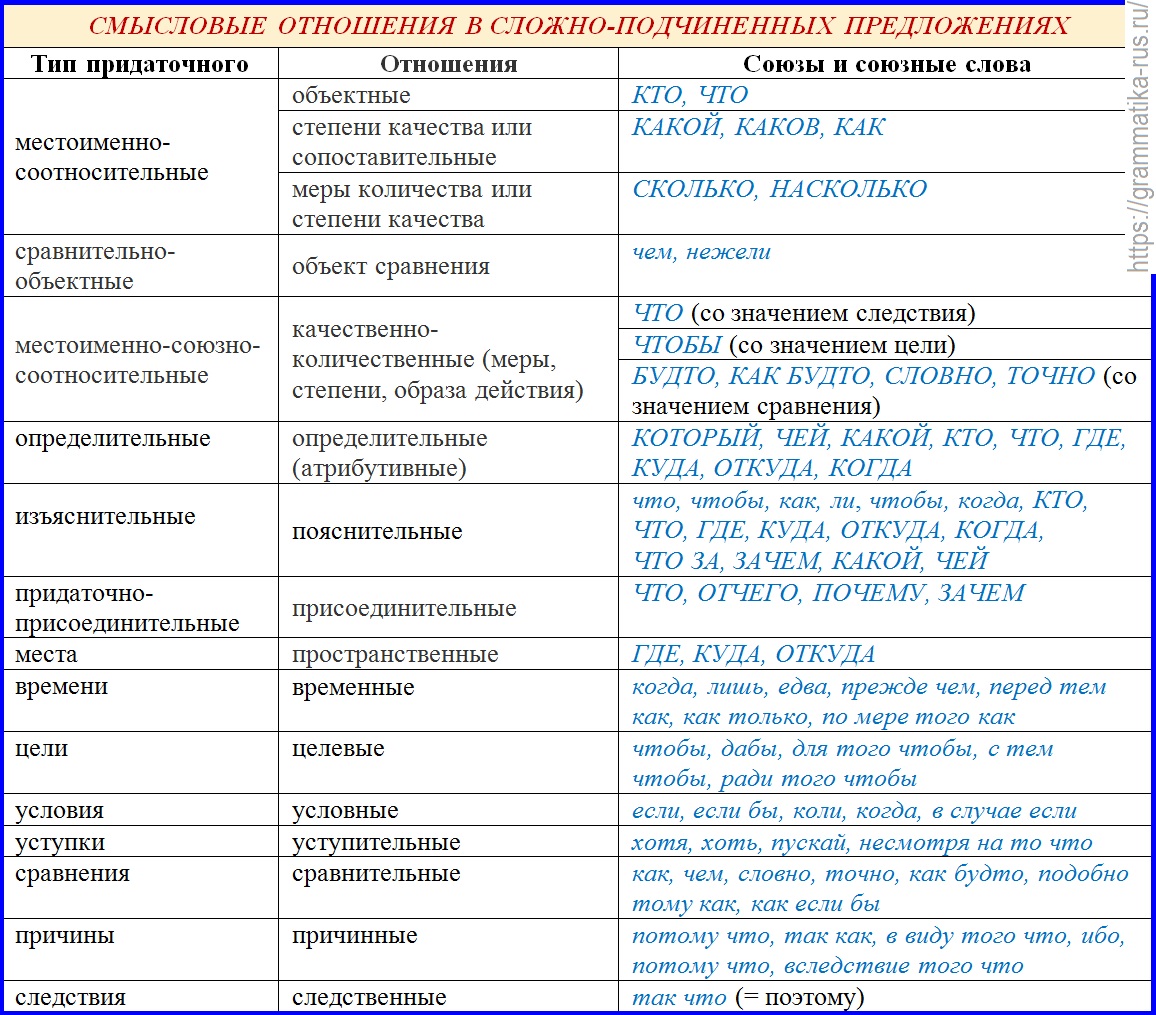

Между частями сложного предложения устанавливаются определённые смысловые отношения. В сложносочинённых предложениях — одновременность или последовательность событий, взаимоисключение, противопоставление. В сложноподчинённых предложениях придаточная часть может указывать на причину, условия, цель тех событий, о которых говорится в главном предложении.

В союзных предложениях смысл отношений между чатями сложного предложения выражается отчётливо, так как выявляется с помощью союзов. Например, союз если указывает на условие, потому что — на причину, но — на противопоставление: Потом дождь прекратился, но всё вокруг стало тёмным, отяжелело, приникло к земле (В. Закруткин).

При бессоюзной связи смысловые отношения между частями сложного предложения выявляются из содержания, передаются с помощью интонации, а на письме — с помощью пунктуационных знаков: запятой, точки с запятой, двоеточия и тире.

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении передают перечисление событий, фактов и т. п. В устной речи эти отношения передаются интонацией перечисления. Точка с запятой употребляется в том случае, если простые предложения слабо связаны по смыслу или в них уже есть запятые: Тускло-жёлтый огромный самовар шипел и сипел на столе; горшок герани торчал перед окошком; на стёклах чернели замасленные картинки (И. Тургенев).

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении передаёт отношения пояснения, причины, изъяснения (можно подставить союзы потому что, что, поэтому, слова и увидел, и услышал, и почувствовал, а именно). Второе предложение поясняет, объясняет причину или дополняет содержание первой части. В устной речи эти отношения передаются интонацией пояснения: Светлана поняла: она не заснёт из-за этой монотонной навязчивой капели (В. Токарева).

Тире в бессоюзном сложном предложении указывает на время, условие, следствие, противопоставление (можно подставить союзы и, а, но, так что, когда, если. В устной речи эти отношения передаются интонацией противопоставления: Служить бы рад — прислуживаться тошно (А. Грибоедов).

Словарь лингвистических терминов:

Изъяснение — пояснение.

1. Высказывание на лингвистическую тему

Работа в группах. Как определить, каким пунктуационным знаком надо разделить части сложного предложения? Используя материалы параграфа, укажите, по каким приметам можно распознать необходимость постановки знака. Своп рекомендации зафиксируйте в виде правила, памятки, алгоритма, схемы, условного рисунка. Примеры можно брать из упражнения 2.

Проведите защиту наших работ в группах. Самые эффективные рекомендации предложите классу.

2. Обучающее списывание

І. Выразительно прочитайте предложения. Обоснуйте постановку знака препинания между частями

сложного предложения. Для этого укажите какие смысловые отношения между ними, какой интонацией эти

ІІ. Спишите предложения. Подчеркните в них грамматические основы. Над знаком препинания, разделяющим части сложного предложения, над союз или союзное слово, с помощью которого можно соединить части сложного предложения.

1. Шумел вершинами лес, в просветах виднелось бледно-голубое небо, вспыхивали листья осин (Ю. Казаков). 2. Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч (М. Зощенко). 3. Вскоре я понял: мы заблудились (Ф. Искандер) 4. В начале августа у всех испортилось настроение: стало известно, что Оля уезжает (А. Алексин). 5. Я сидел на берегу и думал только об одном: только бы эта рыба не клевала сегодня (В. Медведев). 6. Листики на кусте свернулись в сухие трубочки: их давно уже никто не поливал (А. Алексин). 7. Поспешишь — людей насмешишь (Пословица). 8. Сам не научишься — никто не научит (Пословица). 9. Перемелется — мука будет (Пословица). 10. Пронесётся ветерок, за версту услышишь, как цветёт липа (В. Солоухин).

3. Объяснительное письмо

І. Выразительно прочитайте предложения. Укажите части сложного предложения. Проведите наблюдение:как они связаны по смыслу. Даёт ли «смысловой разлом» основание для постановки между ними точки с запятой?

1. Ни одна собака не лаяла дома мерцали лунными окошками (В. Белов). 2. Листья облетели вороны на деревьях кричат так неприятно (И. Гончаров). 3. Алые облака плыли по небу красные капли росы падали с ивы в воду (В. Солоухин). 4. Над цветущим полем льна даже пчёлы летают неторопливо жаворонок сзывает всех подивиться на него (В. Астафьев). 5. Вода блестела на песчаном дне были видны дорожки (К. Паустовский). 6. На сухой липе обломился сучок и упал на дорожку из-за сарая потянуло запахом мокрого орешника. 7. Степь над батареей уходила за балку ветер наносил прогорклым жаром калёного железа (Ю. Бондарев).

ІІІ. Работа в группах. Каждый участник группы анализирует одно предложение, обосновывая необходимость постановки в нём точки с запятой.

С п р а в к а. 1) Редкие, словно хуторки; 2) видно всё насквозь; 3) распространяя красные круги; 4) звеня над полем; 5) как чёрное стекло; проложенные улитками; 6) цепляясь за ветви; 7) усеянная очагами огня.

4. Анализ учебного материала

ІІ. Спишите. Над двоеточием надпишите союз или слово, с помощью которого можно проверить правильность постановки двоеточия.

1. Такого зрелища он не ожидал: вода застилала свет из края в край (Ч. Айтматов). 2. Днём в саду было тихо: беспокойные птицы улетели на юг (К. Паустовский). 3. До сих пор я осени почти не замечал: в саду ещё не было запаха прелой листвы, вода в озёрах не зеленела, и жгучий иней ещё не лежал по утрам на крыше (К. Паустовский). 4. Дверь была заперта: или занятия в лаборатории уже кончились, или их вообще в этот день не было (Ю. Сотник). 5. Что-то глухо стукнуло: с яблони слетело яблоко (Ф. Искандер). 6. Пришёл Грушницкий и бросился мне на шею: он произведён в офицеры (М. Лермонтов). 7. Остаётся одно средство: рассказывать новости (М. Лермонтов). 8. Я взошёл в хату: две лавки и стол да огромный сундук возле печи составляли всю её мебель (М. Лермонтов). 9. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо него и скрылся (Л. Лермонтов).

5. Синтаксические синонимы

І. Прочитайте предложения. Объясните постановку знаков препинания. Докажите, что это сложноподчинённые предложения.

ІІ. Восстановите предложения из произведения М. Лермонтова «Герой нашего времени». Прочитайте предложения, исключая из них союзы и союзные слова. Какие интонационные и смысловые признаки указывают на необходимость постановки двоеточия в преобразованных предложениях? Запишите предложения, разделяя части бессоюзного сложного предложения двоеточием.

1. Писать я не мог долго, потому что тайное беспокойство мною овладело. 2. Он на пороге остановился, потому что ему хотелось пожать мне руку. 3. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться, потому что этот ковёр так украсил бы её кабинет. 4. Напрасно я им откликнулся, потому что они б ещё с час проискали меня в саду. 5. Пойду к Елизаветинскому источнику, потому что там, говорят, утром собирается всё водяное общество. 6. Одно было в нём нехорошо, что ужасно падок был на деньги. 7. В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль, что, подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу. 8. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок, поэтому нужны горькие лекарства, едкие истины.

6. Анализ учебного материала

І. Работа в парах. Выразительно прочитайте предложения. Определите, какие интонационные и смысловые признаки указывают на необходимость постановки тире в данных предложениях. Устно преобразуйте бессоюзные сложные предложения в сложносочинённые с помощью союзов и, а, но. Спишите предложения. Над тире надпишите подходящие по смыслу союзы и, а, но.

ІІ. Проанализируйте материалы упражнения: какие интонационныеи смысловые признаки указывают на необходимость постановки тире? Какой приём проверки тире вы можете предложить?

7. Восстановление предложений

Прочитайте предложения. Замените сложносочинённые предложения бессоюзными. Бессоюзные сложные предложения запишите. Какие признаки указывают на необходимость постановки тире между частями бессоюзного сложного предложения?

1. На улице ветер, и всё качается, стонет, гремит (К. Паустовский). 2. Дунул ветер, и всё дрогнуло, ожило, засмеялось (Максим Горький). 3. Оперился птенец, и лети на все четыре стороны (Максим Горький). 4. Я был скромен, а меня обвиняли в лукавстве (М. Лермонтов). 5. Я говорил правду, а мне не верили (М. Лермонтов). 6. Правды надо держаться, а истину искать (М. Пришвин). 7. Пробовал идти пешком, но ноги мои подкосились (М. Лермонтов). 8. Я зашёл в первую избу, отворил двери в сени, окликнул хозяев, но никто не ответил мне (И. Тургенев). 9. Быстро стемнело, и дорогу мы различали с трудом.

8. Домашнее задание

Вариант 1. Спишите текст. В каждом предложении подчеркните ключевые слова.

Вариант 2. Напишите сочинение-миниатюру о том, что вы считаете главным в жизни человека. Своё мнение обоснуйте.

Самое лучшее, на мой взгляд, что придумал человек, для того чтобы сделать свою жизнь красивой и счастливой, — это создание семьи. Именно тогда люди стараются и учатся жить в гармонии друг с другом и с самим собой. А самое главное — учатся жить вместе с кем-то, постоянно идти на компромиссы, учитывать интересы другого человека: ведь в семье невозможно жить, думая только о себе и своих желаниях.

Так что мы учимся в семье многому: твёрдости и в то же время уступчивости, мягкости, терпимости. Вот эта самая взаимная терпимость, наверное, и есть самое высокое проявление человеческого духа и воли. И со стороны мужчины, и со стороны женщины. И только такие отношения, как мне кажется, могут называться высоким словом «Лю бовь».