Что такое сокращение мышц

Биомеханика мышечного сокращения

В. Н. Селуянов, В. А. Рыбаков, М. П. Шестаков

Глава 1. Модели систем организма

1.1.5. Биомеханика мышечного сокращения

Сила — векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на материальную точку или тело со стороны других тел или полей (Б. М. Яворский, А. А. Детлаф, 1974). Сила полностью задана, если указаны ее численное значение, направление и точка приложения.

В теории и методике физического воспитания рассматривают физическое качество силу как способность человека напряжением мышц преодолевать механические и биомеханические силы, препятствующие действию (Зациорский В. М., 1972; Л. П. Матвеев, 1991).

Мышцы могут проявлять силу: без изменения своей длины (изометрический режим), при уменьшении длины (изотонический режим), при удлинении (эксцентрический режим), при использовании специальной аппаратуры возможно соблюдение изокинетического режима (в ходе сокращения мышц соблюдается либо постоянная скорость, либо сила).

Силовое проявление мышцы зависит от:

— интенсивности активации мотнейронного пула спинного мозга данной мышцы;

— количества активированных двигательных единиц и мышечных волокон;

— количества миофибрилл в каждом мышечном волокне;

— скорости сокращения миофибрилл, которая зависти от активности миозиновой АТФ-азы и величины внешнего сопротивления;

— законов механики мышечного сокращения (сила — длина мышцы, сила — скорость сокращения);

— начального состояния исполнительного аппарата (утомленные мышечные волокна демонстрируют меньшую силу).

Спортсмен при желании сократить какую-либо мышцу активизирует соответствующий двигательный нейрон в коре головного мозга, который посылает импульсы в спинной мозг к мотонейронному пулу, обслуживающему данную мышцу. Поскольку в мотонейронном пуле размеры мотонейронов различаются, то при низкой частоте импульсации из ЦНС могут активироваться только низкопороговые мотонейроны. Каждый мотонейрон иннервирует свои мышечные волокна. Поэтому активация мотонейрона приводит к рекрутированию или возбуждению соответствующих мышечных волокон. Каждое активное мышечное волокно под влиянием электрических импульсов выпускает из СПР ионы кальция, которые снимают ингибитор с активных центров актина. Это обеспечивает образование актин-миозиновых мостиков и начало их поворота и мышечного сокращения. На поворот мостиков и отсоединение актина от миозина тратится энергия одной молекулы АТФ. Продолжительность работы мостика составляет 1 мс. Вероятность образования мостиков зависит от взаимного расположения между собой нитей актина и миозина, отсюда возникает зависимость сила — длина активной мышца, а также от скорости взаимного перемещения (скольжения) их одной по отношению к другой, соответственно, имеем зависимость «сила-скорость».

Зависимость «сила — длина активного мышечного волокна» определяется, как правило, относительным расположением между собой головок миозина и активных центров актина. Максимальное количество мостиков возникает при некоторой средней длине мышцы. Отклонение от этой длины в большую или меньшую сторону ведет к снижению силовых проявлений мышечного волокна (мышцы). Однако, в случае растяжения некоторых мышц, еще не в активном состоянии, могут возникать значительные силы сопротивления растяжению, например, в мышцах сгибателях голеностопного или лучезапястного сустава. Эти силы связаны с растяжением соединительных тканей, например, перемезиума. В биомеханике в таком случае говорят о параллельном упругом компоненте мышцы. Упругостью обладают сухожилия, зет-пластинки саркомеров и нити миозина, к которым прикреплены головки. Такую упругость называют последовательной упругой компонентой.

Растягивание активной мышцы приводит не только к накоплению энергии упругой деформации в последовательной упругой компоненте, но и к прекращению работы мостиков, а именно, они перестают отцепляться за счет энергии молекул АТФ. Разрыв мостиков происходит благодаря действию внешней — механической силы. В итоге отрицательная работа мышц выполняется с очень высоким коэффициентов полезного действия, с минимальными затратами АТФ, а значит и кислорода.

Что такое сокращение мышц

Выделяют несколько последовательных этапов запуска и осуществления мышечного сокращения.

1. Потенциал действия распространяется вдоль двигательного нервного волокна до его окончаний на мышечных волокнах.

2. Каждое нервное окончание секретирует небольшое количество нейромедиатора ацетилхолина.

3. Ацетилхолин действует на ограниченную область мембраны мышечного волокна, открывая многочисленные управляемые ацетилхолином каналы, проходящие сквозь белковые молекулы, встроенные в мембрану.

4. Открытие управляемых ацетилхолином каналов позволяет большому количеству ионов натрия диффундировать внутрь мышечного волокна, что ведет к возникновению на мембране потенциала действия.

5. Потенциал действия проводится вдоль мембраны мышечного волокна так же, как и по мембране нервного волокна.

6. Потенциал действия деполяризует мышечную мембрану, и большая часть возникающего при этом электричества течет через центр мышечного волокна. Это ведет к выделению из саркоплазматического ретикулума большого количества ионов кальция, которые в нем хранятся.

7. Ионы кальция инициируют силы сцепления между актиновыми и миозиновыми нитями, вызывающие скольжение их относительно друг друга, что и составляет основу процесса сокращения мыщц.

8. Спустя долю секунды с помощью кальциевого насоса в мембране саркоплазматического ретикулума ионы кальция закачиваются обратно и сохраняются в ретикулуме до прихода нового потенциала действия. Удаление ионов кальция от миофибрилл ведет к прекращению мышечного сокращения.

Далее мы обсудим молекулярные механизмы этого процесса.

Молекулярные механизмы мышечного сокращения

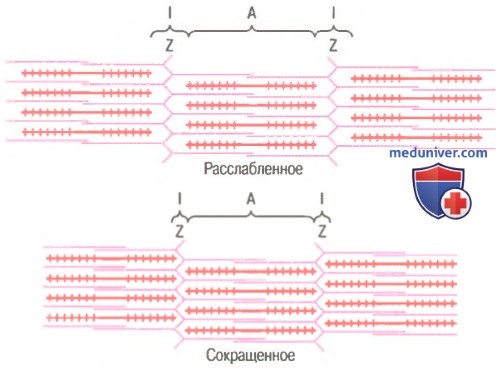

Механизм скольжения нитей для мышечного сокращения. На рисунке показан основной механизм мышечного сокращения. Показано расслабленное состояние саркомера (вверху) и сокращенное состояние (внизу). В расслабленном состоянии концы актиновых нитей, отходящие от двух последовательных Z-дисков, лишь незначительно перекрываются. Наоборот, в сокращенном состоянии актиновые нити втягиваются внутрь между миозиновыми так сильно, что их концы максимально перекрывают друг друга. При этом Z-диски притягиваются актиновыми нитями к концам миозиновых. Таким образом, мышечное сокращение осуществляется путем механизма скольжения нитей.

Что заставляет нити актина скользить внутрь среди нитей миозина? Это связано с действием сил, генерируемых при взаимодействии поперечных мостиков, исходящих от нитей миозина, с нитями актина. В условиях покоя эти силы не проявляются, однако распространение потенциала действия вдоль мышечного волокна приводит к выделению из саркоплазматическо-го ретикулума большого количества ионов кальция, которые быстро окружают миофи-бриллы. В свою очередь, ионы кальция активируют силы взаимодействия между нитями актина и миозина, в результате начинается сокращение. Для осуществления процесса сокращения необходима энергия. Ее источником являются высокоэнергетические связи молекулы АТФ, которая разрушается до АДФ с высвобождением энергии. В следующих разделах мы приведем известные детали молекулярных процессов сокращения.

Молекулярные особенности сократительных нитей

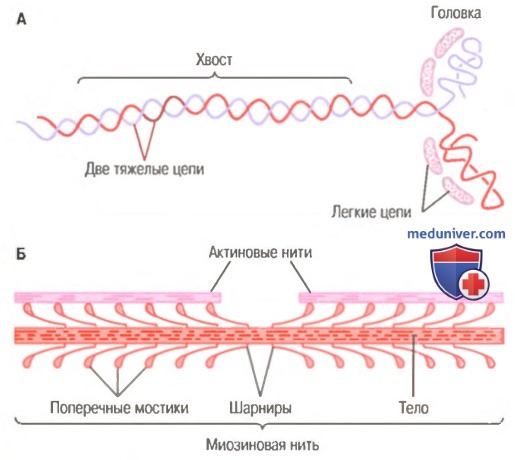

Миозиновая нить. Она состоит из множества молекул миозина, молекулярная масса каждой составляет около 480000. На рисунке показана отдельная молекула; и также — объединение многих молекул миозина в миозиновую нить, а также взаимодействие одной стороны этой нити с концами двух актиновых нитей.

В состав молекулы миозина входят 6 полипептидных цепей: 2 тяжелые цепи с молекулярной массой около 200000 каждая и 4 легкие цепи с молекулярной массой около 20000 каждая. Две тяжелые цепи спирально закручиваются вокруг друг друга, формируя двойную спираль, которую называют миозиновым хвостом. С одного конца обе цепи изгибаются в противоположных направлениях, формируя глобулярную полипептидную структуру, называемую миозиновой головкой. Таким образом, на одном конце двойной спирали молекулы миозина образуются 2 свободные головки; 4 легкие цепи также включены в состав миозиновой головки (по 2 в каждой). Они помогают регулировать функцию головки во время мышечного сокращения.

Б. Объединение многих молекул миозина в одну миозиновую нить.

Показаны также тысячи миозиновых поперечных мостиков и взаимодействие их головок с прилежащими актиновыми нитями.

Миозиновая нить состоит из 200 или более отдельных молекул миозина. Видно, что хвосты молекул миозина объединяются, формируя тело нити, а многочисленные головки молекул выдаются наружу по сторонам тела. Кроме того, наряду с головкой в сторону выступает часть хвоста каждой миозиновой молекулы, образуя плечОу которое выдвигает головку наружу от тела, как показано на рисунке. Выступающие плечи и головки вместе называют поперечными мостиками. Каждый поперечный мостик может сгибаться в двух точках, называемых шарнирами. Один из них расположен в месте, где плечо отходит от тела миозиновой нити, а другой — где головка крепится к плечу. Движение плеча позволяет головке или выдвигаться далеко наружу от тела миозиновой нити, или приближаться к телу. В свою очередь, повороты головки участвуют в процессе сокращения, что обсуждается в следующих разделах.

Общая длина каждой миозиновой нити остается постоянной и равна почти 1,6 мкм. В самом центре миозиновой нити на протяжении 0,2 мкм поперечных мостиков нет, поскольку снабженные шарнирами плечи отходят в стороны от центра.

Сама миозиновая нить сплетена таким образом, что каждая последующая пара поперечных мостиков смещена в продольном направлении относительно предыдущей на 120°, что обеспечивает распределение поперечных мостиков во всех направлениях вокруг нити.

АТФ-азная активность миозиновой головки. Есть и другая особенность миозиновой головки, необходимая для мышечного сокращения: миозиновая головка функционирует как фермент АТФ-аза. Как объясняется далее, это свойство позволяет головке расщеплять АТФ и использовать энергию расщепления высокоэнергетической связи для процесса сокращения.

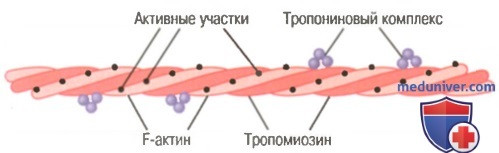

Актиновая нить. Актиновая нить состоит из трех белковых компонентов: актина, тропомиозина и тропонина.

К одному концу каждой молекулы тропомиозина прикреплен тропониновый комплекс, который запускает сокращение.

Основой актиновой нити являются две цепи белковой молекулы F-актина. Обе цепи закручиваются в спираль так же, как и молекула миозина.

Каждая цепь двойной спирали F-актина состоит из полимеризованных молекул G-актина с молекулярной массой около 42000. К каждой молекуле G-актина прикреплена 1 молекула АДФ. Полагают, что эти молекулы АДФ являются активными участками на актиновых нитях, с которыми взаимодействуют поперечные мостики миозиновых нитей, обеспечивая мышечное сокращение. Активные участки на обеих цепях F-актина двойной спирали расположены со смещением таким образом, что вдоль всей поверхности актиновой нити встречается один активный участок примерно через каждые 2,7 нм.

Длина каждой актиновой нити — около 1 мкм. Основания актиновых нитей прочно встроены в Z-диски; концы этих нитей выступают в обоих направлениях, располагаясь в пространствах между миозиновыми молекулами.

Молекулы тропомиозина. Актиновая нить также содержит другой белок — тропомиозин. Каждая молекула тропомиозина имеет молекулярную массу 70000 и длину 40 нм. Эти молекулы спирально оплетают спираль из F-актина. В состоянии покоя молекулы тропомиозина располагаются поверх активных участков актиновых нитей, препятствуя их взаимодействию с миозиновыми нитями, лежащему в основе сокращения.

Тропонин и его роль в мышечном сокращении. По ходу молекул тропомиозина к ним периодически прикреплены другие белковые молекулы, называемые тропонином. Они представляют собой комплексы трех слабосвязанных белковых субъединиц, каждая из которых играет специфическую роль в регуляции мышечного сокращения. Одна из субъединиц (тропонин I) имеет высокое сродство к актину, другая (тропонин Т) — к тропомиозину, третья (тропонин С) — к ионам кальция. Считают, что этот комплекс прикрепляет тропомиозин к актину. Высокое сродство тропонина к ионам кальция, как полагают, инициирует процесс сокращения, о чем говорится в следующей статье.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «Физиология человека.»

Что такое сокращение мышц

Эффективность двигателя или автомашины рассчитывают как процент потребляемой энергии, которая превращается в работу вместо тепла. В мышцах количество энергии, способной превращаться в работу, даже при наилучших условиях составляет менее 25% всей энергии, доставляемой к мышце (химической энергии питательных веществ), а остальная энергия превращается в тепло. Причина этой низкой эффективности связана с тем, что примерно половина энергии питательных веществ теряется во время образования АТФ, и только 40-45% энергии самой АТФ может позднее превратиться в работу.

Максимальная эффективность реализуется лишь при условии сокращения мышцы с умеренной скоростью. При медленном сокращении мышцы или без какого-либо ее укорочения во время сокращения освобождается небольшое количество поддерживающего тепла, хотя работа практически не выполняется, что снижает эффективность преобразования до нуля. Напротив, если сокращение слишком быстрое, большая доля энергии используется на преодоление вязкого трения внутри самой мышцы, и это также снижает эффективность сокращения. Обычно максимальная эффективность развивается, когда скорость сокращения составляет около 30%.

Характеристики сокращения целой мышцы

Многие особенности сокращения мышцы можно продемонстрировать на примере одиночных мышечных сокращений. Такие сокращения вызывают с помощью одиночного электрического возбуждения, иннервирующего мышцу нерва, или короткого электрического раздражения самой мышцы, что ведет к развитию одиночного сокращения, продолжающегося долю секунды.

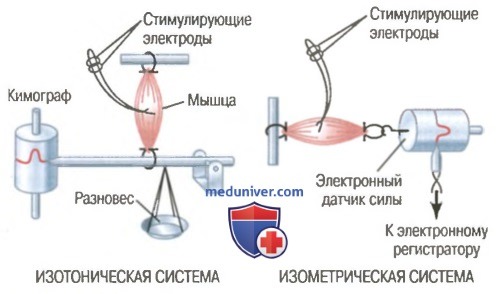

Изометрическое и изотоническое сокращение. Мышечное сокращение называют изометрическим, если мышца не укорачивается во время сокращения, и изотоническим — если мышца укорачивается, но ее напряжение на протяжении всего сокращения остается постоянным.

В изометрической системе мышца сокращается без уменьшения своей длины, а в изотонической системе мышца укорачивается против фиксированной нагрузки: мышца поднимает чашу весов с разновесом. Изометрическая система строго регистрирует изменения силы самого мышечного сокращения, а параметры изотонического сокращения зависят от нагрузки, против которой мышца сокращается, а также от инерции нагрузки. В связи с этим при сравнении функциональных особенностей различных типов мышц чаще всего используют изометрическую систему.

Особенности одиночных изометрических сокращений, зарегистрированных от разных мышц. В теле человека имеются много мышц разного размера — от очень маленькой стременной мышцы в среднем ухе, длиной в несколько миллиметров и диаметром около 1 мм, до очень большой четырехглавой мышцы, в 500000 раз крупнее стременной. При этом диаметр волокон может быть маленьким (10 мкм) или большим (80 мкм). Наконец, энергетика мышечных сокращений значительно варьирует от одной мышцы к другой. Поэтому не удивительно, что механические характеристики сокращений разных мышц различаются.

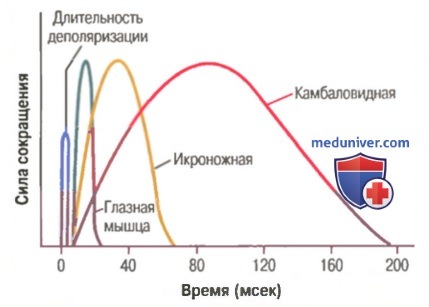

На рисунке показаны кривые регистрации изометрических сокращений трех типов скелетных мышц: глазной мышцы (длительность изометрического сокращения менее 1/40 сек), икроножной мышцы (длительность сокращения около 1/15 сек) и камбаловиднй мышцы (длительность сокращения примерно 1/3 сек). Интересно, что эти длительности сокращений приспособлены к функциям соответствующих мышц. Движения глаз должны быть чрезвычайно быстрыми, чтобы поддерживать фиксацию глаз на объекте для обеспечения ясного видения. Икроножная мышца должна сокращаться умеренно быстро, чтобы обеспечить скорость движения нижней конечности, достаточную для бега или прыжков. А камбаловидная мышца имеет дело в основном с медленными сокращениями для непрерывной длительной поддержки тела против силы тяжести.

Быстрые и медленные мышечные волокна. Как обсуждается в предыдущих статьях, посвященных спортивной физиологии, каждая мышца тела состоит из совокупности так называемых быстрых и медленных мышечных волокон, а также других волокон с переходными свойствами. В состав быстрореагирующих мышц входят в основном быстрые волокна и лишь небольшое число медленных. И наоборот, медленнореагирующие мышцы составлены главным образом из медленных волокон. Различия между этими двумя типами волокон следующие.

Быстрые волокна: (1) крупные волокна, обеспечивающие большую силу сокращения; (2) имеют хорошо развитый саркоплазматический ретикулум для быстрого выделения ионов кальция, инициирующих сокращение; (3) содержат большое количество гликолитических ферментов для быстрого освобождения энергии путем гликолиза; (4) имеют сравнительно бедное кровоснабжение, поскольку окислительный метаболизм имеет второстепенное значение; (5) содержат немного митохондрий также в связи со второстепенностью окислительного метаболизма.

Медленные волокна: (1) более мелкие волокна; (2) иннервируются также более мелкими нервными волокнами; (3) имеют хорошо развитую систему кровеносных сосудов и капилляров для доставки большого количества кислорода; (4) содержат значительно больше митохондрий для обеспечения высоких уровней окислительного метаболизма; (5) содержат большое количество миоглобина — железосодержащего белка, подобного гемоглобину эритроцитов. Миоглобин связывается с кислородом и хранит его до момента, когда в нем возникнет потребность (это также значительно увеличивает скорость транспорта кислорода в митохондрии). Миоглобин придает медленным волокнам красноватый вид, поэтому их называют красными волокнами, а из-за дефицита красного миоглобина в быстрых волокнах их называют белыми волокнами.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

МЫШЕЧНОЕ СОКРАЩЕНИЕ

Мышечное сокращение — совокупность процессов, изменяющих механическое состояние мышцы; проявляется в укорочении мышцы и развитии ею механического напряжения.

Изучение физиологии мышечной системы, в частности механизмов Мышечного сокращения, началось еще в 18 в. Так, Д. Бернулли выдвинул принцип мышечной механики, заключающийся в том, что высота Мышечных сокращений при прочих равных условиях пропорциональна длине мышечных волокон. В середине 19 в. Э. Вебер развил идею возникновения Мышечных сокращений в результате напряжения мышц. Он считал, что мышца является упругим телом, в к-ром силы упругого сопротивления (напряжения) возрастают с нагрузкой. Т. о., была показана зависимость между длиной и напряжением, т. е. что изменение напряжения обусловливает изменение длины мышцы и наоборот. В 20 в. начались исследования тонкой структуры мышечных элементов и биохимических изменений, происходящих при Мышечном сокращении. Было установлено, что в основе сокращения лежит взаимодействие белков актина и миозина, а основной сократительный белок — миозин — обладает аденозинтрифосфатазной активностью. В 50-х гг. Хансон и Хаксли (J. Hanson, H. E. Huxley), сформулировав гипотезу скольжения сократительных нитей, заложили основы совр, понимания ультраструктуры мышц и механизма М. с.

Основой сократительной деятельности мышцы является одиночное Мышечное сокращение, возникающее в ответ на нервный импульс. Графически (рис.) одиночное М. с. имеет вид волны с восходящей и нисходящей фазами. Первая фаза называется сокращением, вторая — расслаблением. Расслабление более продолжительно во времени, чем сокращение. Общее время одиночного М. с. составляет доли секунды и зависит от функционального состояния мышцы. Продолжительность М. с. уменьшается при умеренной работе и возрастает при утомлении. Одиночное М. с. изолированного волокна в условиях постоянной температуры подчиняется закону «все или ничего» (см.). Между потенциалом действия мышцы и началом одиночного М. с. имеется кратковременный промежуток — скрытый период сокращения, во время к-рого потенциал действия распространяется по всей мышце. При этом из саркоплазматического ретикулума происходит выделение ионов кальция в пространство между сократительными протофибриллами (нитями), изменяется эластичность мышцы. В конце скрытого периода сокращения в самой мышце протекают механохимические реакции активации сократительных элементов, результатом к-рых является изотоническое или изометрическое М. с. Изотоническим называется такое М. с., при к-ром мышца свободно укорачивается; при изометрическом М. с. длина мышцы остается постоянной (оба ее конца закреплены) и меняется лишь напряжение. В организме в нормальных условиях в чистом виде изотонического и изометрического М. с. не наблюдается.

Если к мышце, к-рая не успела полностью расслабиться от предыдущего сокращения, поступает новый нервный импульс, то второе Мышечное сокращение накладывается на первое (явление так наз. суперпозиции М. с., или механической суммации). При ритмическом возбуждении мышца приходит в состояние непрерывного М. с. (тетануса). При условии, когда интервал между импульсами небольшой, возникает слитное тетаническое М. с., или гладкий тетанус (см.). Напряжение во время тетануса выше, чем при одиночном М. с., упругие компоненты растягиваются полностью, и мышца достигает максимального напряжения; в процессе одиночного М. с. энергия тратится гл. обр. на растяжение эластических компонентов, расположенных в мышце последовательно,— нитей актина и миозина, Z-пластинки (Z-зоны), соединений концевых саркомеров с сухожилиями и сухожилий.

Поперечнополосатые мышцы имеют два важнейших механических свойства, определяющих характер М. с. Первое известно как взаимоотношение длина — сила (длина — напряжение) мышцы. Суть его заключается в том, что для каждой мышцы может быть найдена длина, при к-рой она развивает максимальную силу (напряжение).

Второе свойство мышц — это взаимозависимость силы и скорости Мышечных сокращений: чем тяжелее груз, тем медленнее его подъем, и чем больше приложенная сила, тем меньше скорость укорочения мышцы. При очень большой нагрузке М. с. становится изометрическим; в этом случае скорость сокращения равна нулю. Без нагрузки скорость М.С. наибольшая. Между этими (экстремальными) значениями скорость укорочения изменяется в зависимости от нагрузки. В организме условия для осуществления той или иной формы мышечной деятельности не всегда оптимальны по параметрам «длина — напряжение» и «сила — скорость». Поэтому при осуществлении того или иного вида М. с. в результате деятельности ц. н. с. селективно отбирается количество быстрых или медленных нейромоторных единиц. Диапазон скоростей М. с. достаточно велик — от долей секунды (скелетные мышцы) до минут (гладкие мышцы). Он определяется многими факторами. Так, волокна поперечнополосатых мышц имеют короткие саркомеры, много миофибрилл, обильную саркотубулярную систему, одно или два нервных окончания; гладкие мышцы характеризуются малым количеством и неупорядоченным расположением миофибрилл, слаборазвитой саркотубулярной системой, низкой активностью миозиновой АТФ-азы.

Мышечное сокращение скелетных мышц может быть вызвано одним нервным импульсом. Для возникновения М. с. гладкой мышцы требуется ритмическая стимуляция. Скорость расслабления скелетных и гладких мышц значительно различается, т. к. зависит от количества упругих элементов в мышце, длины волокон, скорости поглощения ионов кальция и т. д.

Скорость связывания ионов кальция гладкой мышцей в десять и более раз меньше, чем в поперечнополосатой. В состоянии покоя основная часть ионов кальция в мышечном волокне депонируется в саркоплазматическом ретикулума. Он представляет собой защитную систему внутриклеточных трубочек и цистерн, окружающих каждую миофибриллу. В механизмах М. с. особую роль играет та часть ретикулума, к-рая расположена в области Z-пластинки.

Основной сократительной единицей скелетной мышцы является саркомер — участок мышечного волокна, расположенный между Z-пластинками. В саркомере упорядоченно расположены толстые (миозиновые) и тонкие (актиновые) нити, имеется система продольных и поперечных канальцев (трубочек). Система канальцев состоит из впячиваний сарколеммы, называемых поперечными или Т-канальцами, сети продольных канальцев саркоплазматического ретикулума и пузырьков (концевых цистерн) между миофибриллами. Комплекс образований, включающий Т-канальцы и прилегающие две концевые цистерны, называется триадной системой мышечного волокна. Толстые и тонкие нити имеют зоны перекрытия и соединяются поперечными мостиками. Тонкие нити присоединены к Z-пластинкам.

При М. с. возбуждение мембраны мышечного волокна передается внутрь по канальцам Т-системы, стенки к-рых содержат заряженные частицы и проводят электрический сигнал (процесс перехода от возбуждения к сокращению называется электромеханической связью). Из саркоплазматического ретикулума под влиянием электрического сигнала, поступившего в T-систему, выходят ионы кальция и немедленно вступают во взаимодействие с тропонином, вследствие чего система тропонин — тропомиозин утрачивает способность тормозить взаимодействие актина с миозином (тропонин и тропомиозин — это белки-регуляторы, препятствующие взаимодействию актина и миозина). АТФ-аза миозина активируется актином при участии ионов магния. Энергия для М. с. освобождается активированной АТФ-азой актомиозина, гидролизующей АТФ на АДФ и фосфат. При этом освобождается большое количество энергии (до 10 ккал на 1 моль АТФ). Ресинтез АТФ из АДФ и фосфата происходит за счет креатинфосфата, процессов гликогенолиза и гликолиза (см. Мышечная ткань, биохимия). Прекращение возбуждения ведет к снижению концентрации кальция в межфибриллярном пространстве вследствие активного поглощения кальция мембранами саркоплазматического ретикулума. Энергия для активного поглощения ионов кальция высвобождается при расщеплении АТФ. Этот процесс по времени совпадает с теплопродукцией в фазу расслабления мышечного волокна. Связывание кальция мембранами ретикулума реактивирует систему тропонин — тропомиозин, к-рая вновь начинает тормозить взаимодействие актина и миозина (роль фактора расслабления, или фактора Марша,— вещества, обнаруженного в гомогенате свежей мышцы, понижающего АТФ-азную активность миозина и способствующего расслаблению, следует считать идентичной роли мембран саркоплазматического ретикулума).

Большинство теорий, объясняющих механизм Мышечного сокращения, основывается на идее Хаксли о взаимном скольжении толстых и тонких сократительных нитей. В скелетных мышцах максимальное напряжение развивается при полном взаимном перекрытии миозиновых и актиновых нитей в области образования мостиков. Когда мышца растянута до такой степени, что перекрытие отсутствует, напряжение падает до нуля. При сжатии мышцы тонкие нити, заходя друг за друга, нарушают процесс взаимодействия с толстыми нитями, и напряжение мышцы падает. Скольжение нитей без изменения их длины, помимо образования поперечных мостиков и расщепления АТФ в молекуле миозина, возникает за счет каких-то конформационных изменений. По гипотезе Подольского (R. J. Podolsky) гидролиз АТФ меняет угол наклона мостиков, что приводит к вращению головок миозина или скручиванию миозиновой цепочки. В пользу этой гипотезы (т. е. гипотезы скольжения без изменения длины нитей) говорит тот факт, что напряжение в сокращенной мышце, если ее внезапно расслабить, восстанавливается в два этапа. Предполагают, что каждый мостик состоит из эластического плеча, к-рый, находясь в одном из нескольких энергетических стабильных положений, вступает во взаимодействие с актиновой нитью. Напряжение восстанавливается в силу эластичности основания мостика и поворота миозиновой головки в положение, имеющее более низкий уровень потенциальной энергии. С физ.-хим. позиций М. с. можно представить как процесс перехода из жидкого состояния (комплекс молекул актина, миозина, АТФ, ионов кальция) в высокоэластическое (образование актомиозина, обладающего высокой эластичностью и упругостью).

Нарушения М. с. могут возникать при поражениях различных элементов нейромоторной единицы. Поражение тел мотонейронов или их аксонов, напр. при полиомиелите (см.) пли прогрессивной мышечной дистрофии (см. Миопатия), вызывает падение тонуса, атрофию или дистрофию мышц, мышечную фибрилляцию, нарушение чувствительности мышц к воздействию ацетилхолина, увеличение порогов к электрическому раздражению. Поражение моторной бляшки выражается слабостью и чрезвычайной утомляемостью мышц. Нарушение функции мышечной мембраны приводит к миотонии (см.), к-рая характеризуется нарушением нормального процесса расслабления: миотонические мышцы хорошо сокращаются, но не могут нормально расслабляться. Поражение функции собственно сократительного аппарата мышц наблюдается при прогрессирующей мышечной дистрофии и контрактурах. Нарушение сократительного аппарата наблюдается также и при мышечной гипертрофии, вызываемой чрезмерной нагрузкой какой-либо группы мышц.

Мышечное сокращение изучают методами электронной микроскопии (см.), рентгеноструктурного анализа (см.), быстрого растяжения и быстрого расслабления и др. Для этой цели используют интактную мышцу, изолированный саркомер, волокна, обработанные глицерином, трипсином, изолированный актомиозин.