Что такое сословие история 6 класс

Сословие

Социальная группа докапиталистических обществ, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной организации характерна иерархия нескольких С., выраженная в неравенстве их положения и привилегий.

Сословное деление общества находится в связи с его классовым составом (см. В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 2, с. 476; т. 6, с. 311). Но число С., как правило, превышало число классов, что в значительной мере определялось разнообразием форм и методов внеэкономического принуждения (См. Внеэкономическое принуждение). Сословная собственность ещё носила на себе печать естественно заданных форм политического объединения эксплуататоров (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 3, с. 22—24). Формирование С. — длительный процесс, протекавший по-разному в различных обществах и связанный с закреплением и оформлением в праве имущественного неравенства и определённых социальных функций (военных, религиозных, профессиональных и др.).

По сравнению с кастами (См. Касты), которые можно рассматривать как сословную организацию, где принцип наследования абсолютен, в С. наследственный принцип соблюдается не столь жестко. Членство в С. может быть куплено за деньги, даровано верховной властью и т.д. Вместе с тем С. отличаются от таких корпораций, принадлежность к которым является результатом личных достижений индивида (на экзаменах, военной службе и т.д.) (например, Шэньши в Китае). Особую роль, подрывавшую в значительной мере сам принцип сословной организации, в Европе играло Духовенство, поскольку членство в этом С. не было наследуемым и «. церковь создавала свою иерархию из лучших умов народа, не обращая внимания на сословие, происхождение и состояние. » (Маркс К., там же, т. 25, ч. 2, с. 150). Признаком С. является также наличие у его членов определённых внешних символов их сословной принадлежности — особых украшений, знаков различия, предметов одежды, причёсок. Складывается также специфическая сословная мораль.

Феодальная Франция обычно служит классическим образцом сословной организации общества. К 14—15 вв., когда здесь завершается формирование наследственных С., французское общество делилось на С. духовенства, С. дворянства (См. Дворянство) и Третье сословие, посылавшие своих представителей в органы сословного представительства — Генеральные штаты. Каждое из С. имело строго очерченные права и привилегии. Первые два С. были освобождены от государственных налогов, пользовались преимущественным правом доступа к государственным должностям, культивировали особый, отличавший их от «простолюдинов» из третьего С., стиль жизни. Однако и членство в непривилегированном С. означало включение в систему регулируемых правом отношений. Сословная обособленность начинает разрушаться во Франции примерно с середины 16 в. в результате потери «благородными» их экономических преимуществ, утраты дворянством исключительности в отправлении военных функций. размывания рядов дворянства за счёт притока получающих дворянское звание богачей, государственных и судейских чиновников и т.д. Сословный строй был разрушен Великой французской революцией.

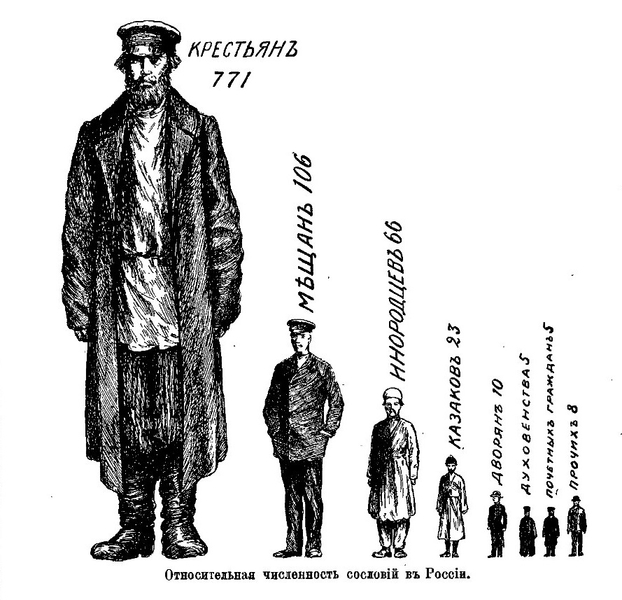

Оформление С. в России началось с середины 16 в. параллельно с объединением русских земель в единое государство, ослаблением удельной феодальной аристократии, ростом влияния дворянства и посадской верхушки. Именно в это время начинают созываться земские соборы, в которых наряду с боярско-дворянским С. и высшим духовенством участвуют представители верхов посада, а на соборе 1613 — даже несколько представителей черносошного крестьянства. Сословное деление в этот период отличается большой пестротой и дробностью. Разрядные списки 17 в. и Бархатная книга (1687) послужили основой для постепенного превращения дворянства из служилой корпорации в наследственное С. Некоторое ослабление наследственною принципа сословной организации произошло при Петре I, когда введение Табели о рангах (1722) способствовало определённому смягчению сословных границ и пополнению привилегированных С. за счёт продвижения по службе и царских пожалований сословного статуса. Однако в дальнейшем происходило укрепление сословных прав дворянства, сопровождавшееся увеличением правовой неполноценности остальных С. Со времени Манифеста о вольности дворянства (1762) и Жалованной грамоты дворянству (1785) в России утвердилось сословное деление на дворян, духовенство, крестьянство, купечество и мещанство, просуществовавшее вплоть до Февральской буржуазной революции 1917. При этом С. делились на неподатные (дворянство, духовенство) и податные (крестьяне, мещане).

В Азии существовали различные формы социального устройства — от строгой системы каст в Индии до почти полного отсутствия наследственной аристократии и прочных сословных границ, например в Бирме.

Разрушение С. связано со становлением и утверждением капиталистических отношений, выдвигающих на смену иерархии наследственных статусов иерархию богатства, прикрытую формальным равенством всех перед законом. Однако сословные пережитки сохраняются и в современном буржуазном обществе. Например, в Великобритании аристократические семьи имеют преимущества при получении высшего образования, при поступлении на государственную службу. Даже в стране, не знавшей феодализма, — в США, окончившие Гарвардский или Принстонский университет образуют «псевдосословия», отличительным признаком которых служит членство в особых клубах, преимущественные условия при приёме на работу в лучшие юридические конторы, наиболее респектабельные банки, на дипломатическую и военную службу.

Сохраняющиеся в некоторых странах остатки привилегированных С. способны играть особенно реакционную роль (прусское Юнкерство, помещики и высшее духовенство в Испании).

Наиболее последовательно и решительно устраняет сословное неравенство социалистическая революция, т.к. только она полностью ликвидирует «остатки феодализма и крепостничества» — эти, по выражению В. И. Ленина, «наиболее глубокие корни сословности. » (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 44, с. 146).

Лит.: Маркс К., Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т, 8; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же, т. 20; Ленин В. И., Аграрная программа русской социал-демократии, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 6; его же, О государстве, там же, т. 39; Ключевский В. О., История сословий в России, Соч., т. 6, М., 1959; Абсолютизм в России, М., 1964; Гуревич А. Я., Категории средневековой культуры, М., 1972; Барг М. А., Проблемы социальной истории в освещении современной западной медиевистики, М., 1973, гл. 3.

СОСЛОВИЕ

Смотреть что такое СОСЛОВИЕ в других словарях:

СОСЛОВИЕ

социальная группа докапиталистических обществ, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностя. смотреть

СОСЛОВИЕ

СОСЛОВИЕ

сословие ср. 1) Общественная группа с закрепленными законом или обычаями наследственными правами и обязанностями (окончательно сложившаяся на основе классового деления феодального общества). 2) Группа лиц, объединенных профессиональными интересами (в Российском государстве до 1917 г.). 3) разг. Группа людей, объединенных по какому-л. признаку.

СОСЛОВИЕ

сословие с.estate третье сословие — third estate дворянское сословие — the nobility; (о среднем дворянстве) the gentry духовное сословие — the clergy к. смотреть

СОСЛОВИЕ

СОСЛОВИЕ

СОСЛОВИЕ, социальная группа докапиталистич. обществ, обладающая закреплёнными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностя. смотреть

СОСЛОВИЕ

СОСЛОВИЕК числу книжных славянизмов, вошедших в активный состав русского литературного языка в период так называемого «втор ого южнославянского влияния. смотреть

СОСЛОВИЕ

СОСЛОВИЕ группа людей, которые связаны общностью нравов и обычаев и претендуют на официальное признание, выражаемое определенным способом. Сословное. смотреть

СОСЛОВИЕ

СОСЛОВИЕ

СОСЛОВИЕ

-я, ср. 1.Социальная группа с закрепленными законом наследственными правами и обязанностями, окончательно сложившаяся на основе классовых отношений фе. смотреть

Сословие

Полезное

Смотреть что такое «Сословие» в других словарях:

сословие — сословие … Орфографический словарь-справочник

СОСЛОВИЕ — К числу книжных славянизмов, вошедших в активный состав русского литературного языка в период так называемого «втор ого южнославянского влияния» (XIV XVI вв.), относится слово сословие. А. Г. Преображенский думал, что оно представляет собою,… … История слов

СОСЛОВИЕ — СОСЛОВИЕ, социальная группа многих докапиталистических обществ, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной организации общества, обычно включающей несколько сословий,… … Современная энциклопедия

СОСЛОВИЕ — СОСЛОВИЕ, сословия, ср. 1. Сложившаяся на основе классовых отношений феодализма общественная группа, классовая организация с закрепленными законом наследственными правами и обязанностями (ист., дорев., загр.). «Значение каждого лица в государстве … Толковый словарь Ушакова

Сословие — СОСЛОВИЕ, социальная группа многих докапиталистических обществ, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной организации общества, обычно включающей несколько сословий,… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

СОСЛОВИЕ — социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной организации, обычно включающей несколько сословий, характерна иерархия, выраженная в неравенстве их положения и… … Большой Энциклопедический словарь

Сословие — социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной организации, обычно включающей несколько сословий, характерна иерархия, выраженная в неравенстве их положения и… … Политология. Словарь.

СОСЛОВИЕ — в истории феодальной Европы социальная группа, обладающая закрепленными в законе или обычае и передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной организации характерна иерархия. В России со второй половины XVIII в. утвердилось… … Юридический словарь

СОСЛОВИЕ — понятие для обозначения социальных групп (общностей), главным отличительным признаком которых выступают фиксируемые в обычаях и законах обязанности и права, передаваемые по наследству. С. являлись центральным элементом моделей социальной… … Новейший философский словарь

СОСЛОВИЕ — СОСЛОВИЕ, я, ср. 1. Сложившаяся на основе феодальных отношений общественная группа со своими наследственными правами и обязанностями, закреплёнными обычаями или законами. Податные сословия (в России до середины 19 в.: крестьяне, мещане).… … Толковый словарь Ожегова

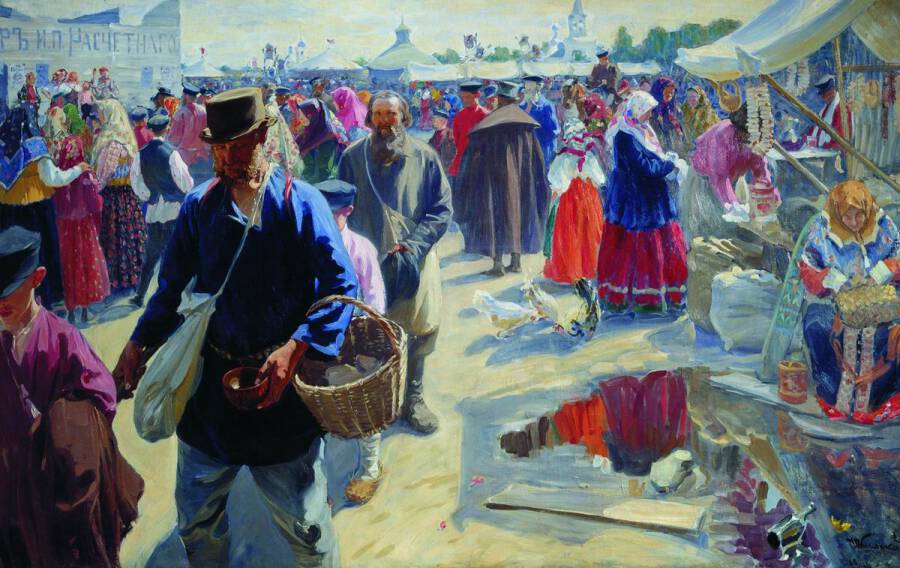

Сословия в России

Сословия – это социальные группы, обладавшие определенными правами и обязанностями, которые были закреплены в обычае или законе.

Когда появились сословия

Сословия в России стали появляться после объединения русских земель в единое государство. При этом происходило ослабление влияния местной удельной феодальной аристократии и рост влияния дворянства в посадской верхушке.

С началом проведения Земских соборов расширяется и круг участников. Здесь вместе с боярско-дворянским сословием и духовенством принимает участие и верхушка посада. На собор 1613 года были приглашены представители черносошного крестьянства. В это время сословное деление отличалось большой пестротой и разнообразием.

Разрядные списки XVI века и Бархатная книга (1687 год) привели к тому, что дворяне из служилого превратились в наследственное сословие. Некоторые изменения наследственных принципов сословных организаций произошли при Петре I с введением Табели о рангах.

Тем не менее сложившееся сословное деление на дворян, духовенство, городских и сельских обывателей просуществовало до Октябрьской революции 1917 года.

Сословия, их права и обязанности

Сословие

Внутрисословные группы

Права и привилегии

Обязанности

Дворянство

Потомственные и личные.

– Владение населенными землями.

– Освобождение от налогов.

– Освобождение от земских повинностей.

– Освобождение от телесных наказаний.

– Освобождение от обязательной службы.

– Поступление на госслужбу и получение образования.

Личные дворяне не могли передавать свое достоинство по наследству.

Без особых обязанностей.

Духовенство

Духовенство освобождалось от рекрутской повинности и телесных наказаний. Служители церкви имели право получить хорошее образование.

Представители духовенства были обязаны посвятить свою жизнь церкви.

Были обязаны проповедовать Слово Божие.

Почетные граждане

Потомственные и личные.

Свобода от рекрутской повинности, подушного налога и телесных наказаний. Право выбора на общественные должности, но не на государственные.

Без особых обязанностей.

Купечество

Купцы 1-й гильдии имели крупный внутренний и внешний торговый оборот. Были освобождены от многих налогов, рекрутской повинности и телесных наказаний.

Купцы 2-й гильдии были заняты ведением крупной внутренней торговли.

Купцы 3-й гильдии вели городскую и уездную торговлю.

Купечество имело право сословного самоуправления и доступ к приличному образованию.

Купцы 2- и 3-й гильдий обязаны были нести рекрутскую, земские и налоговые повинности.

Казачество

Казаки владели землей, освобождались от выплаты податей.

Казаки обязаны были нести военную службу (срочную и в запасе) с собственным снаряжением.

Мещанство

Ремесленники, мастеровые и мелкие торговцы.

Мещане занимались городскими промыслами и уездной торговлей. Имели право сословного самоуправления и ограниченный доступ к образованию.

Мещане платили все существующие тогда подати, несли рекрутскую повинность. К тому же они не владели землей, обладали урезанными правами и широкими обязанностями.

Крестьянство

Государственные и крепостные до 1861 года (помещичьи, посессионные и удельные).

Государственные крестьяне имели права общинного владения землей и сословного самоуправления.

Крепостные прав не имели вообще. После 1861 года крестьянское сословие унифицировалось, получив минимум гражданских и имущественных прав.

Крепостные крестьяне должны были отрабатывать барщину, платить оброк и нести другие повинности в пользу владельцев. Все крестьянство до 1861 года и после несло рекрутскую повинность (до 1874 года) и большую часть тягла в пользу государства.

Сословие

Сосло́вие — социальная прослойка, группа, члены которой отличаются по своему правовому положению от остального населения.

Сословное деление было характерно для средневековой Европы, и обычно включало аристократию, священников и общинников. В ряде государств последние разделялись на бюргеров (буржуа, мещан) и крестьян. Принадлежность к сословиям, как правило, передаётся по наследству.

Первые законодательные собрания Европы базировались на сословном принципе; характерными примерами являлись трёхпалатные Генеральные Штаты во Франции и двухпалатный Парламент Англии.

Содержание

Сословия Древнего Рима

Сословия у Платона

Сословия описаны Платоном в VIII книге «Государства». Все население в таком государстве разделено Платоном на три сословия:

Франция

Так называемый «Старый режим» во Франции (то есть существовавший до революции) разделял общество на три сословия: первое (священники), второе (аристократы) и третье (общинники).

В обязанности Первого сословия входили: регистрация браков, рождений и смертей, сбор десятины, осуществление духовной цензуры книг, исполнение обязанностей моральной полиции и помощь бедным. Духовенство владело 10-15 % земель во Франции; они не облагались налогом.

Общая численность Первого сословия на 1789 год оценивалась в 100 тыс. чел, из которых около 10 % принадлежали к высшему духовенству. Существовавшая во Франции система наследования старшему сыну приводила к тому, что младшие сыновья зачастую становились священниками.

Второе сословие представляло собой аристократию, и, фактически, королевскую семью, за исключением самого монарха. Нобилитет разделялся на «аристократов плаща», представлявших юстицию и гражданскую службу, и «аристократов меча».

Численность аристократов составляла около 1 % населения; они были освобождены от трудовой повинности на строительство дорог, а также от ряда налогов, в частности, габель (налог на соль), и традиционный налог талья.

К особым привилегиям аристократов относились право ношения меча и право на фамильный герб. Также аристократы собирали налоги с третьего сословия, опираясь на традиционную феодальную систему.

Третье сословие состояло из всех французов, не вошедших в первые два сословия, и представляло собой буржуа, рабочих и крестьян. Представители этого сословия были обязаны платить налоги, и составляли на 1789 год около 96 % населения.

Традиционным сословно-представительным органом во Франции являлись трёхпалатные Генеральные Штаты, впервые учреждённые Филиппом IV в 1302 году. Постепенное нарастание экономического влияния Третьего сословия привело к тому, что в 1789 власть перешла к однопалатной Национальной Ассамблее (17 июня), затем — к Национальной Конституционной Ассамблее (9 июля). Фактически, представители Третьего сословия в Генеральных Штатах провозгласили себя Национальной Ассамблеей, которая, по их утверждениям, являлась представительством не сословия, но всего народа. Несмотря на то, что ряд аристократов, в частности, маркиз де Лафайетт, поддержали отмену традиционной системы, налоговые льготы для привилегированных сословий были отменены.

Англия

В Англии вплоть до настоящего времени сохраняется формальное разделение на дворянство (англ. lord temporal ), духовенство (англ. lord spiritual ) и общинников (англ. commoners ). Низшее духовенство при этом считается входящим в сословие общинников.

Сословия в российском обществе

Московская Русь

Для периода Московской Руси характерно разделение сословий на «тяглые» (обязанные государству повинностями и податями) и «служилые» (обязанные службой).

Привилегированным классом являлась традиционная аристократия, бояре; низшие слои аристократии назывались дворянами и «детьми боярскими». К числу других служилых сословий относились стрельцы.

К тяглым сословиям в Московском царстве относились крестьяне и посадские люди.

Низший слой населения составляли несвободные холопы.

Российская Империя

В России со 2-й половины XVIII века утвердилось сословное деление на:

С введением Петром I Великим Табели о рангах стало возможным получение дворянства недворянами; для этого было достаточно получить чин низшего, XIV класса. С целью сдержать массовый приток недворян, с 1856 года планка повышается до IX класса. С той же целью в 1832 году вводится сословие почётных граждан, получавших ряд дворянских привилегий (в частности, свобода от телесных наказаний), но, вместе с тем, не получавших даже личного (не говоря уж о потомственном) дворянства.

Русское православное духовенство традиционно разделялось на белое (приходское), и чёрное (монашествующее).

Купечество также пользовалось рядом привилегий, и с конца XVIII века было разделено на три гильдии, членство в которых определялось размером капитала.

Те, кто не относился ни к одному сословию, назывались разночинцы. К ним относились российские подданные, положение которых было неопределённым; в частности, дети личных (не потомственных) дворян.

Русское крестьянство в сословной системе разделялось на ряд категорий: государственные крестьяне, проживавшие на землях, принадлежавших государству, монастырские крестьяне, помещичьи крестьяне, удельные крестьяне, проживавшие на землях, принадлежавших императорской фамилии, поссесионные (приписные крестьяне), приписанные к определённым заводам, однодворцы.

10 ноября 1917 года Декрет ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» ликвидировал все сословные привилегии и ограничения и провозгласил равенство граждан.