Что такое социальная подсистема

Социальная система: понятие, виды и примеры, признаки, структура

Что такое социальная система?

Социальная система – это сложное упорядоченное образование, состоящее из людей, различных связей и отношений между ними. Социальной системой можно считать как небольшую общность людей, так и всё человечество в целом. Также к социальным системам относятся социальные институты, мировоззрения и прочие материальные и нематериальные комплексные объекты.

Если рассматривать социальную систему как некоторую общность, то её центральным элементом являются люди, занимающие в ней определённые места и выполняющие некоторые функции. Благодаря этому она постоянно пребывает в движении. Поведение индивида в ней зависит от его социального статуса и индивидуальных качеств, а также от общепринятых норм и ценностей.

Социальную систему можно рассматривать с трёх разных позиций:

Таким образом, социальную систему можно рассматривать как единство трёх элементов: социальной общности, её внутренней организации и культуры. В социологии в качестве социальной системы может рассматривать любая социальная группа, общество или иная общность людей, так или иначе связанных между собой.

Виды и примеры социальных систем

Социологи используют несколько способов классификации, позволяющих группировать социальные системы по определённым признакам. Рассмотрим основные из этих классификаций, а так же примеры каждой из них.

1. По генетическому признаку

Данный признак позволяет разделить все социальные системы на две большие группы:

2. По форме

По этому признаку все социальные системы делятся на 4 типа:

3. По характеру взаимодействия

По данному признаку социальные системы условно делятся на две группы:

4. По характеру процессов

В любой социальной системе непрерывно протекают определённые процессы, подразумевающие различные формы взаимодействия между элементами. По типу этих процессов все системы можно разделить на две группы:

Признаки социальной системы

Для определения социальной системы используются следующие признаки:

Структура социальной системы

Все элементы социальной системы пребывают в определённых отношениях. Их взаимосвязи образуют устойчивую структуру, обеспечивающую целостность всей системы. Американский социолог Толкотт Парсонс выделил следующие требования к социальным системам:

Парсонс утверждает, что общество – это особый тип социальной системы, целостность которого поддерживается подсистемами. Каждая из подсистем при ближайшем рассмотрении оказывается самостоятельной социальной системой. По мнению Парсонса, есть четыре таких подсистемы, каждая из которых отвечает за одно из перечисленных выше требований. За адаптацию отвечает экономика, за целедостижение – политика, за поддержание образца – культура, а за интеграцию – социетальная система (система отношений и процессов на уровне общества).

Как функционирует социальная система?

Все функции социальной системы могут быть сведены к двум основным: сохранению системы и её совершенствованию (и все подфункции в конечном итоге направлены на осуществление этих двух функций). Иными словами, любая система стремится к равновесию и обладает внутренними механизмами, обеспечивающими её сохранение, воспроизводство и оптимизацию для стабильного существования с учетом внешних условий.

Одним из механизмов сохранения является социальный контроль – совокупность мер, направленных на противодействие отклонениям от общепринятых норм. Также важными механизмами являются социализация и интериоризация, обеспечивающие интеграцию новых индивидов в общество, а также принятие ими основных взглядов и ценностей. За социализацию и интериоризацию отвечает культура, в которой отражается и сохраняется характер отношений, принятых в обществе.

Заключение

Социальная система – это сложное понятие, которое можно рассматривать под тремя разными углами: как общность людей (например, социальная группа), как иерархию взаимоотношений (социальный институт) или как совокупность ценностей и норм (религия, мировоззрение). Ключевой особенностью социальной системы является целостность и наличие отчетливых границ, отделяющих её от других систем. Кроме того, она обладает механизмами, обеспечивающими её сохранение, воспроизводство и совершенствование.

Понятие социальной системы и социальной организации — Социальная подсистема и управление ей

Система — это целое, состоящее из нескольких взаимосвязанных частей или законов, каждый из которых вносит свой вклад в результат целого (системы). Франчук В.И. Основы построения организационных систем. — М.: Экономика, 1991. С. 6.

Существует множество определений системы, но большинство исследователей сходятся на том, что характерными признаками системы являются структурность (наличие составляющих ее элементов и возможность декомпозиции системы на компоненты) и процессность (или в некоторых случаях повторяемость, то есть возможность повторения процессов существования для поддержания системы).

Свойства систем включают:

Свойство связности. Элементы множества могут действовать только вместе, иначе эффективность их деятельности значительно снижается;

эмерджентное свойство: потенциал системы может быть больше, равен или меньше суммы потенциалов ее компонентов;

самообеспечивающаяся собственность. Система стремится сохранить свою структуру неизменной перед лицом возмущений и использует для этого весь свой потенциал;

свойство организационной целостности. Система требует организации и управления.

Для представления и описания системы используются следующие термины: Состояние, поведение системы, равновесие, стабильность

Это понятие обычно описывает моментальный снимок, участок системы во времени (в определенный момент времени) или в момент остановки в ее развитии.

2 Поведение системы.

Когда система способна переходить из одного состояния в другое, говорят, что она ведет себя хорошо.

3 Равновесное состояние.

Этот термин определяется как способность системы сохранять свое поведение в течение любого промежутка времени в отсутствие внешних возмущений (и при постоянных воздействиях).

Стабильность — это способность системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она была выведена из этого состояния внешними возмущениями.

Концепция социальной системы

Понятие «организация» имеет два аспекта: Деятельность и результат деятельности. С точки зрения результата деятельности, под организацией понимается некое формирование (объединение), направленное на достижение определенных целей.

В контексте системной методологии понятие организации в широком смысле тождественно понятию «система», которое понимается как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых частей, собранных в таком порядке, что они воспроизводят целое.Гриценко Н.Н. Основы социального государства. — М.: Социальные отношения, 2004. — с. 145 Организация — это совокупность взаимосвязанных элементов, образующих единое целое.

Прежде всего, необходимо различать социальные системы. Это системы, которые состоят из комбинации элементов трех типов: «люди, вещи и идеи в осмысленное целое». Кишкель Е.Н. Социология и психология управления: учебник. — М.: Высшая школа, 2005. — Другими словами, социальные системы — это всегда люди, связанные определенными целями.

Организации принято называть социальными системами. Организация — это сознательно скоординированная социальная единица с определенными границами, которая действует на относительно постоянной основе для достижения общей цели или целей.

Любая экономическая организация, независимо от ее общих целей и функций, является социальной системой. Сюда входят социальные общности, производственные организации, социальные институты.

Социальная подсистема

Система может состоять из большого списка элементов, и полезно разделить ее на ряд подсистем. Подсистема — это набор элементов, представляющих собой автономную область внутри системы, например, технологическая, экономическая, организационная, правовая, социальная подсистема.

Социальная (социетальная) подсистема характеризуется наличием человека как объекта управления. В качестве характерных примеров социальных подсистем можно привести семью, производственный коллектив, неформальную организацию и даже отдельного человека (как такового). Это можно объяснить достаточно высокой скоростью изменения сознания индивида, а также нюансами в его реакциях на одинаковые и похожие ситуации. Лавизина О.В. Некоторые аспекты управления жизненным циклом организации, понимаемой как социальная система // Менеджмент в России и за рубежом.-2003.-№5.с.7

Система, элементы которой включают человека или предназначены для человека, называется социальной системой. В реальной жизни социальные системы реализуются в виде организаций, предприятий, компаний и т.д.

Социальные организации объединяют деятельность людей в обществе. Взаимодействие людей посредством социализации создает условия и предпосылки для совершенствования социальных и производственных отношений.

Социальная сущность организации проявляется в реализации ее целей через достижение личных целей. Без этой связи между целым и элементами не существует организации как системы. Люди объединятся и будут работать в организации только в том случае, если они получат то, что нужно каждому из них, то есть доход, общение, реализацию своих способностей, а также профессиональный рост.

К социальной подсистеме относится так называемая социальная инфраструктура организации — те элементы, которые обеспечивают выполнение социальных обязательств организации, например, столовая, служба отдыха, детский сад и тому подобное.

Социальная подсистема организации как объект управления.

Поэтому его следует рассматривать как отдельную систему с присущими ей связями и закономерностями. Поэтому при разработке планов (долгосрочных, краткосрочных, среднесрочных) необходимо учитывать показатели, характеризующие состояние социальной подсистемы организации. Как следует из практики управления, на определенных этапах развития социальные параметры могут играть первостепенную роль.

Успешное планирование во многом связано с учетом внешних факторов, влияющих на функционирование организации. Классификация внешних факторов, влияющих на организацию, была разработана Г.Б. Клейнером:

макроэкономические;

мезоэкономические (связанные с работой отраслей, рынков);

микроэкономические (определяются поведением отдельных организаций);

наноэкономические (определяются поведением отдельных людей).

Вторая группа факторов основана на том, как они влияют на организацию:

Сеть (влияние на организацию через партнерские отношения различного рода с точно известными адресатами);

Социальные («проникновение» в организацию через психологические особенности индивидуального и группового поведения и интересы, с одной стороны, инсайдеров, а с другой стороны, граждан и групп, связанных с организацией — акционеров, менеджеров банка, представителей муниципальных и федеральных органов и т.д.) — заинтересованность в деятельности или бездеятельности организации);

Окружающая среда (определяются социально-экономическими условиями в стране, они не избирательны и не имеют конкретных и постоянных адресатов).

Современная социально-экономическая ситуация показывает, что игнорирование социальных факторов ограничивает возможность социальной реализации работника и приводит к потерям в развитии организационно-технических инноваций. В свою очередь, игнорирование сетевых факторов влияет как на функционирование отдельной организации, так и на общество в целом. Особая роль организаций заключается в том, что они формируют характеристики индивидуального поведения, которое, в свою очередь, определяет основные характеристики государственного устройства и общества в целом.

Виды социальных систем

Социальные системы представляют собой следующий набор взаимосвязанных и упорядоченных элементов:

Отдельные лица и различные социальные группы;

материальные объекты (средства труда, предметы труда, здания, сооружения, средства связи и т.д.)

процессы (экономические, политические, социальные, духовные)

Ценности (идеи, знания, культурные и моральные ценности, обычаи, традиции, верования и т.д.).

Все социальные системы могут быть классифицированы на том же основании, что и другие разновидности систем.

По генетическому признаку они делятся на:

Материальные системы:

Малые социальные группы (семья, профессиональные группы, партийные ячейки и т.д.);

среда (сельская община, коммуна и т.д.)

крупные (государство, конфедерация профсоюзов, политические партии и т.д.)

сложные системы (конфедерации государств, военно-политические блоки, экономические конфедерации и т.д.).

Идеальные системы связаны с сознанием человека и его знаниями об окружающем мире. Их также можно разделить на:

Малое (индивидуальное сознание, духовный мир индивида);

Среда (система взглядов определенной группы людей, традиции и обычаи этнической группы и т.д.)

крупные (экономическая теория, социологическая наука и т.д.)

универсальный (мировоззрение, мифология, религия и т.д.).

По форме социальные системы делятся на:

Малые социальные системы. К ним относятся отдельные социальные объекты, внутренняя структура и функционирование которых относительно просты, а взаимодействие скоординировано (индивид, семья, малая группа и т.д.).

Средние социальные системы. Они имеют в своей структуре две четко выделенные группы элементов, между которыми отношения носят подчиненный характер (например, структура местного самоуправления, экономическая структура района и т.д.).

Большие социальные системы. Они включают в себя сложный набор взаимодействий между составляющими их элементами (например, государство, политические партии, экономическая система округа).

Сложные социальные системы. К таким системам относятся те, которые имеют многоуровневую систему существования с внутренним регулированием подсистем (Содружество Независимых Государств, Международный валютный фонд, Европейский Союз, цивилизации).

По типу взаимодействия социальные системы делятся на:

Открытые (мягкие) системы находятся под влиянием внешних условий и сами оказывают на них обратное воздействие (например, международные спортивные, культурные и т.д. ассоциации).

Закрыто. Не существует полностью закрытых (жестких) систем; есть системы с ограниченным взаимодействием с другими специфическими системами. Например, система исправительных учреждений (пенитенциарных учреждений) в штате.

По природе своих закономерностей социальные системы могут быть:

Вероятностный. В них их компоненты могут взаимодействовать в неограниченном количестве вариантов (например, воюющее общество).

Детерминированный. Они имеют четко определенный результат взаимодействия (например, юридический, законодательный).

Общество как особый вид системы

Давайте рассмотрим понятие «общество». С первого взгляда понятно, что это агрегат, объединение людей. Это означает, во-первых, что подобно тому, как человек с его сознанием и соответствующим поведением принципиально отличается от животного (включая высокоорганизованных человекообразных обезьян — антропоидов) и его поведения, стадо последних, несмотря на некоторое внешнее сходство, с научной, даже социологической точки зрения, не может быть отождествлено с обществом.

Общество — это человеческое сообщество, сформированное людьми и в котором они живут. Биологические отношения животных — это, по сути, их отношения с природой, в то время как отношения людей друг с другом составляют отличительную черту человеческого общества.

Люди не могут жить в изоляции друг от друга. Даже Шафтсбери настаивал на том, что человек по своей природе — существо социальное, и общество для него неизбежно и естественно. Как утверждал П.А. Сорокин, «для общества должно быть как минимум два человека, и эти люди должны быть связаны отношениями взаимодействия». Такой случай будет самым простым видом общества или социального явления». «Что такое общество, в какой бы форме оно ни существовало? «, — таков был вопрос К. Маркса. И он ответил: «Продукт взаимодействия человеческих существ.

Общество — это не какое-то механическое собрание людей, а такое объединение, в рамках которого существует более или менее постоянное, устойчивое и достаточно тесное взаимодействие этих людей.

В социологии понятие общества трактуется неоднозначно. В широком смысле общество рассматривается как исторический результат естественно сложившихся отношений людей друг с другом, в более узком — как социальная организация нации, народности, населения страны. П. Сорокин считал, что общество — это совокупность людей, находящихся в процессе общения. Общество — это объединение людей через связь взаимодействия.

Согласно Шилзу, общество — это продукт взаимодействия людей, объединенных общей системой ценностей, традиций, законов и правил. Э. Дюркгейм рассматривал общество как неиндивидуальную психическую реальность, основанную на коллективных представлениях.

Согласно М. Веберу, общество — это взаимодействие людей, которое является продуктом социальных действий, то есть действий, ориентированных на других.

Т. Парсонс определил общество как систему отношений между людьми, которые связаны нормами и ценностями.

Из этих определений следует, что общество — это целостная единица, состоящая из людей, их социальных связей, взаимодействий и отношений. Эти связи, взаимодействия и отношения стабильны, воспроизводятся в историческом процессе и передаются из поколения в поколение. Общество — это совокупность, объединение людей, но не механически, а устойчиво, через рациональную связь и взаимодействие людей друг с другом. Составными элементами общества являются люди, социальные связи и действия, социальные взаимодействия и отношения, социальные институты и организации, социальные группы и сообщества, социальные нормы и ценности. Каждый из них тесно связан с другими, играет особую роль в обществе.

Понятие социальной безопасности и ее основные функции

Одной из центральных задач национальной социальной политики и важным фактором успешного развития страны является обеспечение социальной безопасности. Социальное обеспечение, в свою очередь, является неотъемлемой частью национальной безопасности.

Родовой категорией, объединяющей понятия «национальная безопасность» и «социальная безопасность», является «безопасность», которая понимается как состояние сложной системы, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению состояния системы или невозможности ее функционирования и развития.

Термин «безопасность» буквально означает отсутствие опасности. Однако в реальной жизни абсолютное отсутствие угроз — недостижимый идеал. На практике могут быть предприняты усилия по предотвращению, смягчению, нейтрализации эффектов, наносящих вред существованию, благополучию, нормальному функционированию систем, людей, социальных объектов, а также по поддержанию их жизнедеятельности на уровне не ниже предельно допустимых (критических) значений.

Национальная безопасность, включающая в качестве элемента социальную безопасность, — это состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, обеспечение конституционных прав, свобод, надлежащего качества и уровня жизни граждан, суверенитета, территориальной целостности и устойчивого развития Российской Федерации, а также обороны и безопасности государства.

Социальная безопасность — это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, семьи, социальных групп и общества от внутренних и внешних угроз, которое обеспечивается комплексом мер политического, правового, экономического, идеологического и организационного характера. Другими словами, можно сказать, что «социальная безопасность» — это комплекс мер по защите интересов страны и народа в социальной сфере, развитие социальной структуры и отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и социализации людей.

Перечислим следующие основные закономерности, характеризующие функцию безопасности.

Социальный прогресс не устраняет и не отменяет опасности существования человека, общества, государства;

увеличение власти человека над природой сопровождается увеличением масштабов угроз для человечества

с дифференциацией и усложнением общества расширяется спектр социальных опасностей

Социальные угрозы не являются неизменными и изменяются по мере развития общества;

Системы безопасности являются неотъемлемым атрибутом сложных социальных систем и организаций;

Недооценка или игнорирование проблем безопасности на всех уровнях социальной организации приводит не только к потерям, но в конечном итоге неизбежно к снижению жизнеспособности (конкурентоспособности) и даже гибели соответствующих элементов (субъектов).

В современном обществе безопасность становится важнейшей ценностью и превращается в фактор индивидуального и общественного сознания. Реализация и незыблемость интересов личности, социальных общностей, народов, обеспечение необходимых условий для их полноценного существования и успешного развития возможны только при условии обеспечения базовой потребности — потребности в безопасности.

На странице курсовые работы по менеджменту вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Менеджмент».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Что такое социальная подсистема

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что общество — это подсистема страны, т.е. это социальная подсистема, социум. [c.30]

Социальная подсистема находит свое выражение в социальной структуре конкретного предприятия системы технического сервиса и во взаимоотношениях, имеющих место в межличностном и межгрупповом общении. [c.46]

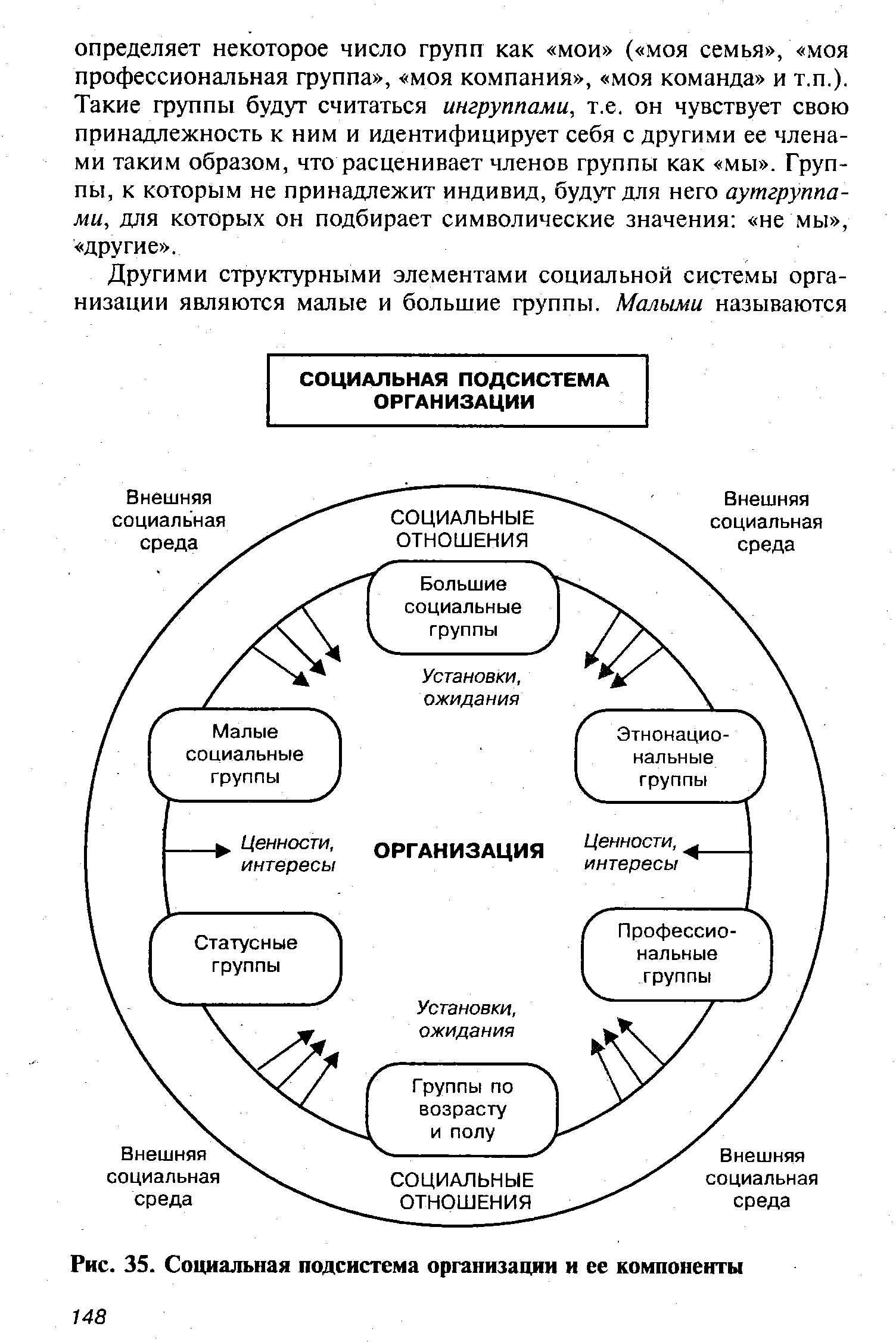

Понятие социальной подсистемы. Социальные отношения и их характеристика. Основные группы и слои социальной подсистемы. Социальная роль профсоюзов. [c.144]

Известно, что свойства любой системы зависят от свойств ее элементов, но при этом не определяются полностью этими свойствами. Система обладает собственными свойствами, не присущими ни одному из ее элементов. Каждый элемент системы, следовательно, качественно определен и специфичен. Это означает, что экономическая подсистема организации обладает характерными чертами и особенностями, отличающими ее от социальной подсистемы, качества и свойства которой, в свою очередь, отличают ее от экономической подсистемы и любой другой, входящей в данную организацию. [c.144]

Социальная жизнь тесно связана с другими формами проявления общественной жизни — экономической, политической, духовной. Однако непосредственные границы социальной жизни ограничены социальной подсистемой организации, в которой в основном и формируется социальная жизнь. [c.147]

Социальная подсистема организации (рис. 35) — одна из ведущих подсистем организации, представляющая собой совокупность индивидов, малых и больших групп, профессиональных, статусных, национальных слоев, неформальных сообществ, объединенных социальными отношениями и специфическими интересами, а также ценности, мотивы и ожидания. [c.147]

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ [c.148]

| Рис. 35. Социальная подсистема организации и ее компоненты |  |

Российское законодательство признает существующие в России профсоюзы различной ориентации в качестве полноправных субъектов трудовых отношений. Это выражается прежде всего в признании за ними триады профсоюзных прав права на ассоциацию, права на коллективные переговоры, договоры и соглашения, права на забастовку. Их реализация достаточна для того, чтобы профсоюзы стали защитниками интересов работников различных организаций. Итак, социальная подсистема организации находится в статическом и динамическом состоянии, изменяющемся под воздействием как внутренних, так и внешних социальных факторов. [c.152]

Что такое социальная подсистема организации и каковы ее основные черты [c.152]

Дайте характеристику основных структурных элементов социальной подсистемы. [c.152]

Социальная подсистема включает в себя [c.133]

Привлечение частного капитала в инфраструктурное строительство вполне реально, все зависит от коммерческой привлекательности объекта. Однако даже там, где с поставленной задачей может справиться частный инвестор, требуется поддержка (совсем не обязательно финансовая) и координирующие действия администрации. Что касается строительства таких инфраструктурных элементов, как, например, дороги, мосты, многие объекты социальной подсистемы, то без участия государства здесь просто не обойтись. Оно должно прилагать максимум усилий для развития всего инфраструктурного комплекса в целом, ибо это есть одна из его первейших задач и соответствует его кровным интересам — росту экономики, повышению жизненного уровня населения. [c.290]

В современных условиях оказывается недостаточным стимулировать производительность труда, удовлетворяя только потребности работника в питании, жилище и одежде. Эти потребности на достаточно высоком уровне их удовлетворения теряют для работника первоочередное значение, отходят как бы на второй план, становясь чем-то само собой разумеющимся. Особую роль начинает играть социальная подсистема организации, включающая в себя совокупность межгрупповых и межличностных отношений, складывающихся в связи с трудовой деятельностью. В любой организации стой или иной степенью полноты представлены такие компоненты социальной структуры, как классовые, половозрастные, этнические, территориальные, профессионально-квалификационные и иные социальные группы и слои. Характеризующиеся общностью основных интересов и целевых ориентации группы, тем не менее, вырабатывают в своей среде некоторые особые нормы поведения и механизмы регулирования. Благодаря этому группы способны выступать в качестве средств социального контроля и оказывать существенное воздействие на поведение работников. Они закрепляют определенные ориентации, внушают установки, влияют на мотивацию поведения. Задача управления заключается в том, чтобы, с одной стороны, оптимально соединить в рабочем коллективе людей с различными качествами и особенностями, а с другой стороны, назначить руководителя, качества которого соответствуют особенностям данного коллектива и целям развития компании. Для успешного осуществления первой задачи наиболее полезным для менеджера представляется изучение следующих потребностей потребности в общении, привязанности, поддержке, уважении, самовыражении, национальной гордости хорошего продвижения по служебной лестнице, успеха и т.п. Вторая задача добавляет к этому перечню потребности в авторитете, [c.129]

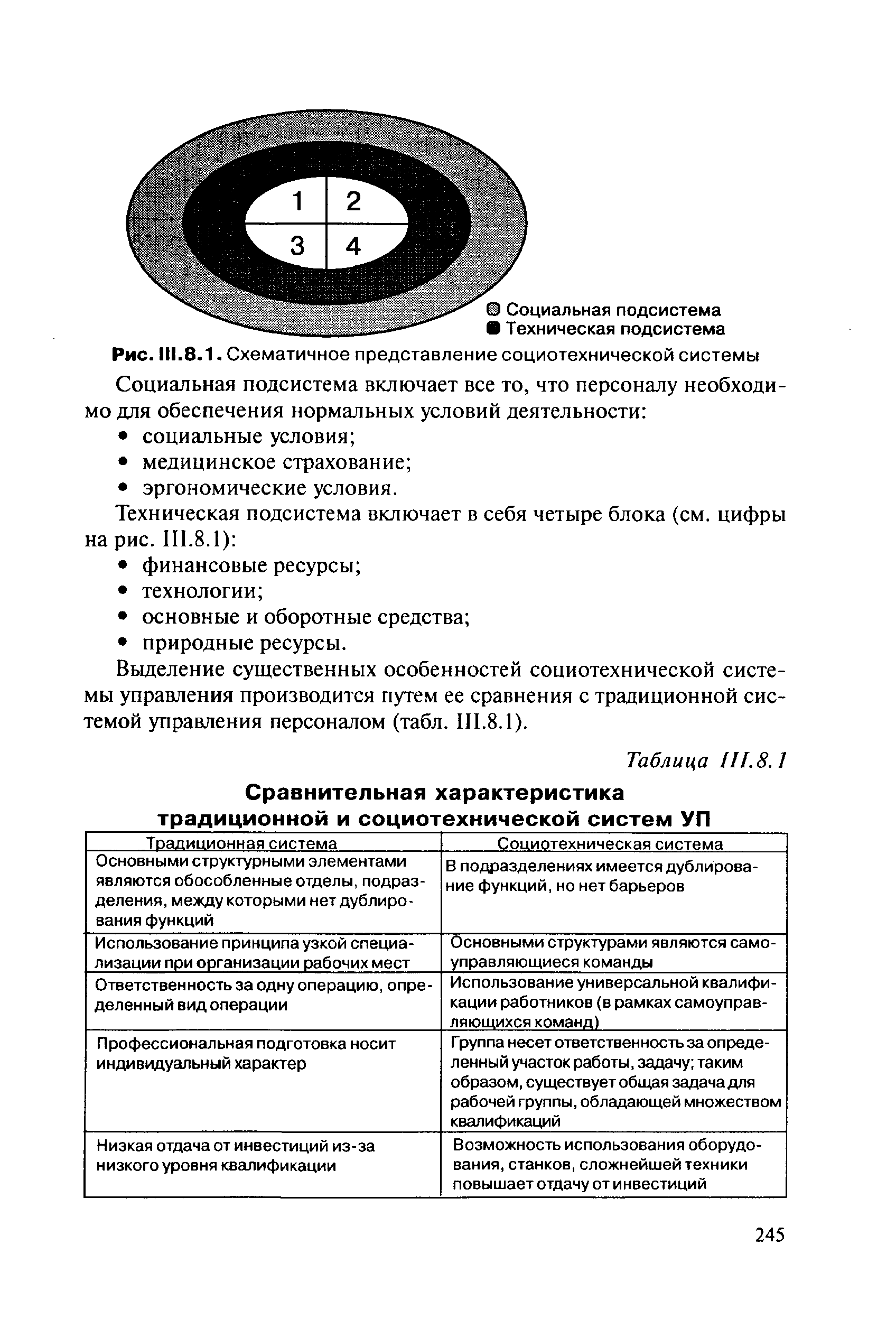

О Социальная подсистема Техническая подсистема [c.245]

| Рис. III.8.1. Схематичное представление социотехнической системы Социальная подсистема включает все то, что персоналу необходимо для обеспечения нормальных условий деятельности |  |

Средства коммуникации как социальная подсистема. [c.345]

Важной особенностью социальной подсистемы любой организации в новых условиях является устранение всех барьеров между работниками. Любой работник любого уровня должен иметь возможность в любое время получить доступ на самый высокий уровень со своими предложениями. Все атрибуты бюрократизма, заимствованные, по сути, от феодального строя, несовместимы с новым управленческим мышлением. Каждый должен иметь возможность управлять и принимать решения, особенно в отношении того, что происходит на его рабочем месте, на участке или в рамках компетенции его команды [47 59]. [c.613]

Важной особенностью социальной подсистемы любой организации в новых условиях является устранение всех видов барьеров между работниками. Работник любого уровня в любое время должен иметь возможность получать доступ на самый [c.31]

Понимание того, что организация представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких взаимозависимых подсистем, помогает объяснить, почему каждая из школ науки управления оказалась практически приемлемой лишь в ограниченных приделах. Каждая из школ стремилась сосредоточить внимание на какой-то одной подсистеме организации. Поведенческая школа в основном занималась социальной подсистемой, школы научного управления — техническими подсистемами. Следовательно, они зачастую не могли правильно определить все основные компоненты организации. Ни одна из школ серьезно не задумывалась над воздействием внешней среды на систему и над последствиями такого воздействия. Более же поздние исследования показывают, что это очень важный аспект работы организации. Сейчас широко распространена точка зрения, что внешние силы могут быть основными детерминантами успеха организации, которые предопределяют — какое из средств арсенала управления может оказаться подходящим и, вероятнее всего, успешным. [c.71]

Социальная подсистема строительной организации охватывает вопросы социальных отношений в трудовом коллективе, социального обеспечения работников и установления для них различных социальных льгот. При решении этих вопросов коллективам предоставляется полная самостоятельность в пределах заработанных средств. [c.22]

В структуре управления производственным объединением, крупным химическим предприятием выделяются следующие подсистемы, возглавляемые руководителями, непосредственно подчиненными генеральному директору или директору управление научно-техническим развитием и обслуживанием производства, экономическим развитием, основной производственной деятельностью, кадровым обеспечением и социальным развитием коллектива, материальными ресурсами и сбытом, капитальным строительством, а также внешние связи и правовое обеспечение. [c.56]

Подсистема кадрового обеспечения выполняет работы по социологическим исследованиям,разработке планов социального развития коллектива предприятия, набору и расстановке, организации [c.57]

ПОДСИСТЕМЫ. Крупные составляющие сложных систем, таких как организация, человек или машина, зачастую сами являются системами. Эти части называются подсистемами. Понятие подсистемы это важное понятие в управлении. Посредством подразделения организации на отделы, о котором говорится в последующих главах, руководством намеренно создаются подсистемы внутри организации. Системы, такие как отделы, управления и различные уровни управления, — каждый из этих элемен тов играет важную роль в организации в целом, точно так же как подсистемы вашего тела, такие как кровообращение, пищеварение, нервная система и скелет. Социальные и технические составляющие организации считаются подсистемами. [c.80]

Отраслевые подсистемы АСПР предназначены для разработки отраслевых разделов народнохозяйственных планов и обеспечения всестороннего согласования отраслевых планов с общим планом экономического и социального развития страны. Они также призваны осуществлять направляющую и координирующую деятельность по отношению к подсистемам планирования АСУ министерств и ведомств, проводить систематическую проверку выполнения планов, как и все остальные подсистемы. [c.38]

Для реализации задач этого взаимодействия прежде всего необходимо усовершенствовать перечень и структуру отчетных данных, необходимых для разработки и проверки выполнения показателей государственных планов экономического и социального развития, согласовать состав функциональных подсистем АСПР и АСГС и характер их взаимодействия, унифицировать терминологию и обеспечить более полную согласованность содержания показателей плановой и отчетной информации. Важное значение будет иметь детальная проработка таких общесистемных проблем, как формирование перечня экономико-математических моделей, используемых в функциональных подсистемах АСПР и АСГС, и обеспечение их необходимыми плановыми и отчетными данными, создание совместных средств формализованного описания данных, в том числе систем классификации и кодирования информации и номенклатур, достижение информационной совместимости автоматизированных банков данных АСПР и АСГС. [c.53]

Для этого в сводном разделе народнохозяйственного плана необходимо четко зафиксировать его важнейшие цели и приоритеты в их Достижении, выразить в синтетических показателях и балансе народного хозяйства планируемые итоги социально-экономического развития как результат принятых плановых решений и намеченных мероприятий во всех других разделах плана. В этих целях в подсистеме Сводный народнохозяйственный план АСПР создаются методы и средства, необходимые для многовариантных аналитических и плановых расчетов сводно-экономических показателей, для согласования и увязки баланса народного хозяйства со сводными, а через них — и с частными балансами материальных, трудовых и финансовых ресурсов. [c.79]

Развитие подсистемы технического обеспечения. Пути развития К.ТС АСПР во многом предопределяются общими тенденциями совершенствования средств обработки и передачи информации, а также требованиями, диктуемыми непрерывно развивающейся технологией разработки государственных планов экономического и социального развития и контроля за ходом их выполнения. Развитие технической базы АСПР осуществляется поэтапно. [c.159]

Социальная подсистема хозяйственного механизма представляет собой надстроечный сектор управленческих отношений1. Сюда относятся политические, правовые, психологические, физиологические и другие законы и закономерности социального развития экономики. Элементами этой подсистемы выступают прогнозирование и пла-нированние социального развития, включающие в себя политические, общественно-воспитательные, бытовые и другие факторы. Важными элементами являются система административно-правовых, психологических и организационно-социальных методов управления. [c.64]

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДСИСТЕМЫ. Вы, конечно, помните, что организации — это открытые системы. Рис. 3.8. нельзя рассматривать как адекватную, полную модель переменных, влияющих на успешность действий организации, потому что на нем показаны только внутренние переменные. Внешние переменные, как написано в следующей главе, тоже сильно влияют на организацию. Рис. 3.8. правильнее было бы рассматривать как модель внутренних социотехнических подсистем организации. Внутренние переменные обычно называют социотсхничсскими подсистемами, потому что они имеют социальный компонент (людей) и технический компонент (другие внутренние переменные). [c.107]

При разработке отраслевого разреза государственного плана экономического и социального развития подсистемы АСПР Госплана СССР также взаимодействуют с рядом общегосударственных и функциональных АСУ, участвующих в отраслевом планировании, при балансировке материальных, трудовых и финансовых ресурсов. В первую очередь сюда относится взаимодействие с АСУ Госснаба СССР, с АСФР Минфина СССР, с АСУ Труд Госкомтруда СССР, с АСУ ГКЭС и АСУ МВТ. [c.62]