Что такое социальное животное

Значение словосочетания «социальное животное»

Все млекопитающие и птицы в каком-то смысле социальны, из-за наличия у них заботы о потомстве. Однако термин «социальное животное» обычно применяется только к тем видам, у которых высок уровень социальной организации, у которых взрослые индивиды образуют постоянные группы, и взаимоотношения между представителями которых не сводятся к случайным встречам.

Социальное поведение животных изучается сравнительной психологией, этологией и социобиологией. К типичными вопросам, выясняемым при изучении социального поведения, относят следующие:

Каковы типичные размеры социальной группы? Какие факторы ограничивают размер группы? Что приводит к разделению групп или их слиянию?

Территориален ли этот вид? Если да, то в какой степени? Защищается ли территория и с какой целью? Защита территории ведется отдельной особью или их группой?

Существует ли в группе постоянная иерархия?

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова фиброзный (прилагательное):

Социальное животное

Все млекопитающие и птицы в каком-то смысле социальны, из-за наличия у них заботы о потомстве. Однако термин «социальное животное» обычно применяется только к тем видам, у которых высок уровень социальной организации, у которых взрослые индивиды образуют постоянные группы, и взаимоотношения между представителями которых не сводятся к случайным встречам.

Социальное поведение животных изучается сравнительной психологией, этологией и социобиологией. К типичными вопросам, выясняемым при изучении социального поведения, относят следующие:

* Каковы типичные размеры социальной группы? Какие факторы ограничивают размер группы? Что приводит к разделению групп или их слиянию?

* Территориален ли этот вид? Если да, то в какой степени? Защищается ли территория и с какой целью? Защита территории ведется отдельной особью или их группой?

* Существует ли в группе постоянная иерархия?

Связанные понятия

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Тéория двойнóй наслéдственности (англ. dual inheritance theory, также известная как теория генно-культурной коэволюции или биокультурная эволюция) — теория, разработанная в 1960—1980-х годах с целью объяснить человеческое поведение с точки зрения двух различных, но взаимодействующих процессов: генетической эволюции и культурной эволюции. В рамках теории двойной наследственности культура определяется как информация или поведение, приобретенное посредством социального научения. Одно из центральных.

Объяснение выражения Аристотеля

Идея о социальной сущности человека принадлежит Аристотелю. Высказал эту мысль древнегреческий философ в сочинении «Политика».

Общественное животное – это существо, чей образ жизни можно назвать публичным, социальным, общественным.

Иначе говоря, человек предназначен к жизни сообща, к жизни в среде себе подобных. Только в общежитии биологическое существо становится социально зрелой личностью, имеет возможность для развития.

Важно! Нужно учитывать тот исторический период, в котором жил и творил философ. А также главенствующие идейные течения и контекст, формат общественной жизни территории проживания Аристотеля.

Малоизвестно другое высказывание древнегреческого мыслителя, которое дополняет первую фразу. Смысл его заключается в том, что человек, который живет вне общества, становится либо Богом, либо зверем.

Значит, мыслитель предполагал, что человек может отдалиться от социума. Но при этом, он не станет полноценной личностью. Считал, что существует только 2 пути отчуждения: руководство биологическими инстинктами, возврат к более простой форме жизни либо отстранение от мирской жизни, развитие чувств и инстинктов на качественно новом уровне.

Социальные отличия людей от животных

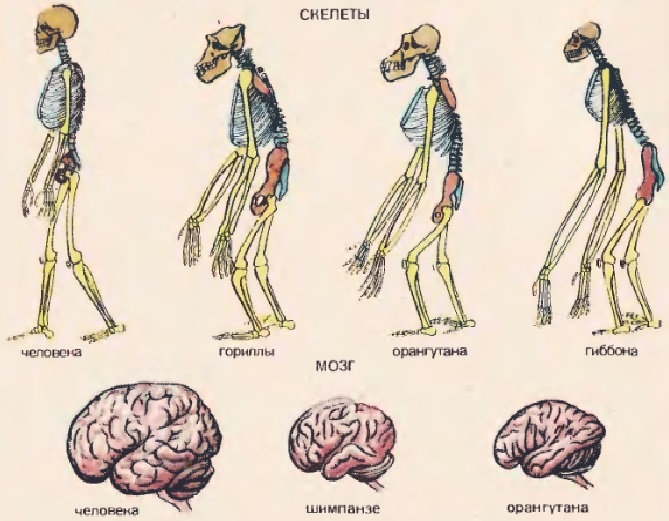

По биологической природе в строении тела человека и приматов существенных отличий нет. Это прямохождение, изменение формы и размера конечностей, головы и мозга. Но существуют значительные расхождения в тех качествах, которые развиваются в ходе адаптации и социализации.

1. Мышление и речь

Мыслить и говорить могут только высшие формы приматов. При этом, мыслительные процессы у обезьян ограничены по функционалу и просты. Они могут анализировать и синтезировать предметы, процессы и явления окружающего мира.

Человек способен рассуждать, анализировать, сравнивать, абстрагироваться, обобщать. Имеет возможность не только анализировать, но и делать умозаключения, выводы.

Способ мышления предопределяет речевые навыки.

Поэтому общение обезьян ограничивается сигналами, которые являются лишь предупреждением либо обозначением.

Речь человека членораздельна. С ее помощью общественное животное способно передавать информацию из окружающего мира, эмоции и чувства, излагать мысли. Помимо речи человек передает данные из действительности с помощью творчества.

2. Творческая деятельность

Человек самостоятельно выбирает вид деятельности, ставит цели, отбирает способы и пути ее достижения, прогнозирует результаты. Животное руководствуются только инстинктами.

Творческая деятельность реализуется в форме:

3. Создание культуры

Животное обитает в первозданной природной среде. Человек меняет и преобразовывает природу. Созидает культуру или иначе «вторую природу». Создает материальные и нематериальные блага под собственные интересы и нужды.

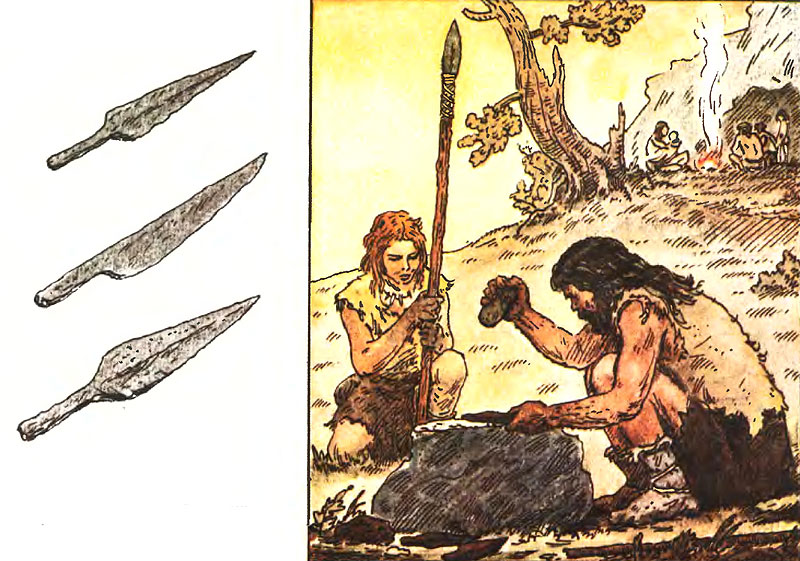

4. Изготовление орудий труда

Преобразовывая первозданный вид природы в культуру, человек сталкивается с необходимостью в инструментах труда. Поскольку в физическом окружении нет приспособлений, подходящих для осуществления цели.

Человек создает орудие из физических объектов окружающего мира, которые по отдельности не имели подходящих свойств. Благодаря им социальное животное преумножает собственные физические возможности.

5. Духовные потребности

Предопределены умственными способностями. У животных они ограничены, поэтому их потребности остаются на биологическом уровне, на уровне инстинктов.

Мышление человека, как общественного животного, развито, поэтому его нужно питать культурными, духовными средствами. Также духовные потребности удовлетворяются с помощью социального взаимодействия. Поскольку речь человека также хорошо развита и отражает мыслительные процессы мозга.

Социальные животные: определение, виды, классификация, социальное поведение с примерами и взаимодействие между собой

На нашей планете проживает огромное количество разнообразных живых существ, в общей сложности около 2 млн. видов. Их можно встретить везде: в почве или на ее поверхности, в воздухе или в воде, и каждое из них обладает своими уникальными свойствами.

Понятие «социальные животные»

Высшими видами в мире животных являются млекопитающие и птицы. По тому, как они взаимодействуют друг с другом внутри популяции своего вида, их можно отнести к животным-одиночкам или к тем, которые способны организовываться в постоянные группы.

Тех, кто обладает достаточно высоким уровнем организации, называют «социальными животными».

Изучением группового и территориального поведения млекопитающих и птиц в их среде обитания занимаются ученые этологи. Естественное наблюдение за ними является основным методом науки этологии, которая возникла на стыке зоологии, биологии и сравнительной психологии.

Важно знать: нельзя путать скопления животных, которые образуются под влиянием внешних факторов, например, пожара в лесу или миграции из-за нехватки пропитания, с социальной группой.

Одиночки в животном мире

Представители животного мира, которые только в брачный период контактируют с особями противоположного пола для продолжения рода, относятся к одиноко живущими животными.

Несмотря на это, их нельзя отнести к животным из социальных групп. Представители семейства Кошачьи – самый известный пример животных, которые большую часть своей жизни проводят в одиночестве. Исключением в данном случае являются только семьи львов – так называемые прайды.

Все представители семейства, как правило, проживают на относительно четко ограниченных участках, достаточно больших по размеру, чтобы служить им круглогодичными охотничьими угодьями.

Социальные отношения среди животных

Под социальным взаимодействием животных внутри популяции одного вида подразумевают такое поведение особей, которое предоставляет каждой из них в отдельности шанс на выживание. При одиночном существовании такой возможности нет.

Хотя строгих рамок, которые бы на постоянной основе удерживали определенные виды социальных животных в группе, в природе нет. Группы могут как объединяться, так и распадаться. Принято делить подобные сообщества в зависимости от отношения их представителей друг к другу внутри структуры на:

Рассмотрим каждое из этих видов обществ социальных животных подробнее.

Индивидуальное дистанцирование

В данных социальных группах животных у каждой особи есть личное пространство, которое не рекомендуется нарушать даже сородичам из одного помета. Борьба, пусть за маленькую, но личную территорию, ведется весьма агрессивно, но стоит появиться внешней опасности, как стая либо объединяется, чтобы дать сообща отпор либо всем скопом пускается наутек.

Типичный пример социальных животных в индивидуальном сообществе – это парнокопытные в Африке. Антилопы и другие виды этого класса млекопитающих объединяются в стада, чтобы было проще выжить. Внутри сообщества они создают ячейки, например, самки с детенышами, холостые самцы и т. д., но при этом держат дистанцию между собой, не зная всех представителей стада, что называется «в лицо».

Если рассматривать социальные потребности животных в этих стадах, то они остаются на уровне инстинкта выживания. Например, стоит какой-то нервной зебре почуять опасность и пуститься в бегство, как вслед за ней ринуться не только особи ее стада, но и пасущиеся рядом антилопы и другие животные. Срабатывает стадный инстинкт, на время все забывают об индивидуальном пространстве, так как в приоритете закон выживаемости. Но стоит опасности, мнимой или явной, миновать, как каждый становится сам за себя.

Агрессия

Социальное поведение животных в сообществе, основанном на агрессивном лидерстве одной особи и подчинении остальных, отличается не просто сплоченностью, но и знанием его членов друг друга. Как правило, в подобных группах от двух и более животных, чаще – это самец и несколько самок. Самым ярким примером агрессивного вида сообщества являются львиные прайды, в которых молодые самцы изгоняются их отцом ради сохранения последним за собой лидерства.

Подобные группы имеют собственную территорию, которую самец рьяно защищает от соперников, и если самка и может прибиться к такой группе и стать частью прайда, то мужским особям придется драться за право охотиться или спариваться с ее представительницами.

Ритуальная агрессия

Далеко не в каждом сообществе животных, основанном на агрессии, работает правило «нападай и бей». Есть виды социальных животных, которые вместо жесткого отпора соперникам демонстрируют устрашающее поведение, как бы показывая, что последних ожидает, если они решатся нарушить чужие границы.

Всем известно, что псовые в качестве устрашения оскаливают пасть, показывая свои клыки. Причем, подобная демонстрация понятна не только представителю их вида, но и другим животным. Человек постарается обойти стороной ощерившего пасть пса, то же самое сделают и собаки, не входящие в стаю. Подобная угроза не касается самок, хотя излишне агрессивный самец может и им показать, кто на данной территории хозяин.

Подобные ритуальные устрашения свойственны многим млекопитающим (приматы оскаливаются, люди встают в бойцовскую позу), птицам и змеям (например, кобра надувает свой капюшон, а символ мира голубь «надувает» грудь).

Структурированные сообщества

Социальные животные, объединенные в такую группу, вынуждены с самого детства демонстрировать свое превосходство над сверстниками. Согласно основному правилу выживания в иерархическом обществе, побеждает сильнейший. Именно поэтому в подобных сообществах «поощряются» драки среди молодняка, выясняющего, у кого рога больше, зубы острее, мускулы крепче, клюв длиннее и т. д.

Слабые особи вынуждены будут подчиняться более сильным сородичам, даже если они «братья и сестры» из одного помета. В иерархическом обществе каждый знает свое место, и естественный отбор в нем наиболее заметен. С одной стороны, гибель представителей стаи от соплеменников на лицо, с другой – в популяции преобладают сильные и здоровые особи, что позитивно сказывается на распространении вида и увеличении его численности.

Рассмотрим некоторые самые известные виды социальных животных более подробно.

Сообщества псовых

Хотя собаки и волки относятся к одному семейству, их поведение значительно разнится. Социальные группы (стаи) и тех, и других представляют собой более-менее сплоченные семьи, которые закрепляют за собой определенную территорию и отлично знают «своих» членов. Тем не менее, недавно ученые из Австрии, проведя эксперимент со стаями собак и волков, определили, в чем эта разница заключается:

Такие, казалось бы, незначительные отличия позволяют определить тип сообщества, присущий каждому из видов, и сделать вывод, что волки – это более социальные особи. Они, хотя и объединяются в стаи, но все члены ее равны.

Слоны

Этим животным присуще объединение в структурированные сообщества. Главенствуют в них старшие и более опытные слонихи, которые в прямом смысле являются связующим звеном между самцами, молодняком, малышами и представителями других кланов и семейств.

Эти социальные животные, как и люди, и приматы, и дельфины осознанно отождествляют свое отражение с собой, что говорит об их высоком уровне развития и способности испытывать эмоции.

В природе редко встречаются слоновьи сообщества численностью более 15 особей. Как только группа чересчур увеличивается, от нее отделяются подросшие самки, чтобы организовать собственную семейную ячейку.

Жизнь этих животных посвящена простым «радостям»: самки желают рожать и растить потомство, самцы – быть лидерами и иметь право на спаривание. К сожалению, даже в XXI веке этим великанам грозит вымирание из-за человеческой жадности и жестокости. Во многих странах созданы и успешно работают по защите этих животных социальные проекты, например, Всемирный день защиты слонов, который принято отмечать 22 сентября.

Дельфины

Этих животных любили во все времена, им поклонялись, приписывали божественное происхождение и считали такими же умными, как люди. Наверное, последнее утверждение связано с тем, что дельфины — не просто социальные животные, объединяющиеся в сообщества-стаи, но и умеющие общаться посредством звуков и сигналов, что, согласитесь, большая редкость в животном мире.

Язык дельфинов богат и разнообразен. Не одно поколение ученых посвятило свою жизнь его изучению. До сих пор идут исследования, как именно общаются эти морские животные и на какие расстояния, ведь в их арсенале слова, фразы, свист, слоги, из которых они создают целые предложения и даже абзацы.

Ученые выяснили, что сообщества дельфинов очень похожи на человеческие поселения, ограниченные территорией. Например, если стая занимает небольшой ареал, то ее члены знают друг друга «в лицо», как это бывает среди людей, проживающих в селах и небольших поселках.

Дельфины обучаемы (не путать с дрессировкой), что говорит о высокой организации их мозга. При помощи компьютеров люди пытаются сегодня переводить звуки, издаваемые ими, в волны и слова, чтобы научиться понимать и разговаривать с ними.

Высшие приматы

Социальная жизнь приматов строится на иерархических взаимоотношениях, в которых альфа-самец – это и защитник, и организатор, и «отец родной». Вожак решает, где есть, где спать, куда идти.

Иерархия в сообществах обезьян строится по вертикали и те, кто находится в самом ее низу, являются бесправными и самыми обделенными ее членами. Чаще всего, это старые особи или слабый молодняк.

Во многом взаимоотношения в стае зависят от привязанности ее членов друг к другу. В стаю могут принять, но также и изгнать за серьезный проступок. Такие решения принимают, как правило, вожаки, но и приближенные к нему самки способны заставить не понравившуюся им обезьяну уйти.

Пожалуй, у приматов отношения внутри социальной группы настолько же сложные, как и у людей. Возможно, это связано с тем, что они обладают зачатками разума, что присуще человекоподобным видам. Они обучаемы и умеют применять на практике полученные знания. Кроме звуков, они способны общаться мимикой и жестами, высказывая свою преданность и привязанность вожаку или пренебрежение к нижестоящим по иерархической лестнице особям.

Человек

Если определять самое социальное животное в мире, то это, конечно, человек, как представитель вида млекопитающих. Был даже проведен опыт всеми забытым сегодня королем Фридрихом II (XIII век). Младенцев кормили, мыли, пеленали, но с ними не разговаривали. Все они умерли, так как отсутствие ласки или даже негативного, но внимания, вызвало у них апатию, и они перестали есть.

Человек не способен длительное время находиться в изоляции от себе подобных и оставаться при этом психически полноценным. Многочисленные примеры из истории тому подтверждение.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

В широком философском смысле понятием «общество» обозначают практически любую совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей. Поэтому общество называют иногда «второй природой», подчеркивая тем самым, что общество находится вне естественной природы, не может считаться ее логическим продолжением и не способно функционировать по ее законам. Такая точка зрения имеет и своих противников. Они утверждают, что человеческое общество как раз и является прямым продол-

жением биологического сообщества животных и что в обществе нет ничего такого, чего не было и не могло бы быть в животном мире. По мнению специалистов, организация сообщества социальных животных — образец сложной системы. Ярким примером служат пчелиные ульи и муравьиные колонии. Научно доказано, что выведение из строя (механическое удаление) до 40% элементов таких систем практически не сказывается на функционировании всего социума.

Муравейник представляет собой совершенный аналог человеческого общества: он так же сложно организован, в нем существуют разделение труда и специализация, свой язык и т.д. Поэтому муравьев, как и многих других живых существ, ведущих совместный образ жизни, сторонники такой теории называют социальными животными.

Рис. 15. Наука относит муравьев к общественным насекомым

Наука относит муравьев к общественным насекомым, способным образовывать семьи, состоящие из нескольких «каст» (колоний). Одни виды муравьев возводят наземные города — муравейники, напоминающие современные города-миллионники, а другие ведут бродячий образ жизни, как наши далекие предки — собиратели и охотники. Подобно людям, муравьи ухаживают за личинками и вскармливают их, стоят на охране всех входов муравейника от вторжения чужаков, даже «пасут» и «доят» тлей и т.д.

Тем не менее внешнее сходство часто бывает обманчиво. В свое время Г. Спенсер предостерегал от подобного отождествления, указывая, что, в отличие от человеческой общины, совокупность обитателей любого муравейника, термитника, пчелиного роя — это всегда дети одной и той же матери, т.е. независимо от своих размеров сообщества «общественных насекомых» представляют собой не что иное, как одну-единственную семью. Поэтому даже рода как такового у них нет.

Человеческое общество является результатом эволюции природы, а не ее органической частью. Муравьи живут 65 млн лет, и ни один из К) тыс. видов за это время практически не изменился. Человек существует всего 2 млн лет, но претерпел за такое короткое время качественные изменения. В чем же дело?

А дело в том, что все насекомые — муравьи, пчелы или гусеницы — эволюционируют не как индивиды, а как род. У животных — а человек по своей

Сверхорганизм подобен машине. Животные и люди биологически универсальны, они поочередно могут выполнять различные функции (добывание пиши, размножение, строительство, оборона и т.д.). К тому же они однополые. Но муравьи и пчелы биологически специализированы, в большинстве своем они бесполые. Одни особи способны только к размножению, другие могут добывать пишу, но не способны к воспроизводству.

У насекомых минимальные способности к обучению, а у человека — максимальные. Поведение людей на 80% социально приобретенное и на 20% биологически прирожденное. Середину на воображаемом континууме способности к обучению занимают высокоразвитые животные, например обезьяны, которые в обучении достигают поразительных успехов. Чем выше способности к обучению, тем выше уровень индивидуального развития. Все насекомые похожи друг на друга. Но это трудно сказать о животных и совершенно невозможно о людях. Только люди создали общество — высокоорганизованную форму совместной деятельности индивидов. Следовательно, уровень индивидуального и уровень общественного развития в человеческом обществе тесно связаны друг с другом: чем богаче индивид, тем сложнее общество. Выражение «социальные животные», относимое к муравьям и пчелам, остается скорее метафорой, нежели строгим научным понятием.

Хотя между человеком и животными современные ученые обнаруживают много общего, но серьезные различия двух видов живых существ не должны отходить при этом на второй план. Только человек способен соединить

Врезка

| ях. Главная масса — термиты-рабочие. Они сооружают постройку, скрепляя крупицы глины слюною, они добывают корм, беспрерывно уносят из покоев царицы яйца, ухаживают за ней, присматривают за белыми, почти прозрачными личинками. Термиты-солдаты корм добывать не могут. Проголодавшись, они щекочут термитов-рабочих усиками, и те отрыгивают им капельку пищи. Назначенье солдата — бдительно охранять термитник, если надо — ценою жизни, от вторжения тех, кто хотел бы его пограбить. Чаще всего разбоем занимаются муравьи. Не пустить их в жилище — главная задача солдат. Выполняют они ее по-разному. Чаще всего огромными «бронированными» головами они затыкают щели — закрывают грабителям вход. Другие приемы — поразить разбойника огромными челюстями либо выпустить липкую жидкость, в которой увязнет грабитель, но и защитник тоже. |

Дворцы из глины

Термиты слепы, боятся солнца и выходят искать добычу лишь ночью либо движутся по подземным ходам.

Царица-роженица и крошечный царь живут в особых покоях постройки. Пищу для них непрерывно приносят, их чистят, убирают из кельи отбросы. Дело царя и царицы — производить потомство. Днем и ночью.

Все члены сообщества накрепко связаны друг с другом и вместе представляют сверхорганизм, хорошо функционирующий только при условии, что каждый делает свое дело. Примерно то же самое происходит в улье. В отдельности ни пчела, ни термит жить не могут. И приспособление к условиям жизни происходит не на уровне отдельной особи, а всего сообщества. Существует две тысячи видов термитов. Всех описать невозможно. Но у них много схожего, и три четверти их живет в глиняных сооружени-

1 Seeley T.D. The honeybee colony as a superorganism // American Scientist. 1989. Vol. 77. P. 546-553.

оба вида естественного отбора — индивидуальный и коллективный (грегар-ный). У животных они разделены. Волки подчиняются индивидуальному отбору, а муравьи и пчелы — грегарному. Последние эволюционируют всем родом, но не способны развиваться по одиночке.

В эволюционной истории планеты появился новый вектор естественного отбора, который антропологи назвали грегарно-индивидуальным отбором. Его суть в том, что стратегическое преимущество в борьбе за выживание получало стадо с лучше отработанными навыками коллективного взаимодействия, социальной солидарностью и вместе с тем простором для развития индивидуальных черт, обеспечивающим большее их разнообразие. Длительный период становления стада предлюдей, продолжавшийся миллионы лет, надо считать наиболее подходящим временем для формирования грегарно-индивидуального отбора. Подобная фаза соединила два противоположных начала: коллективную взаимопомощь, коллективную опеку над слабыми особями и индивидуальную иерархию, борьбу за господство над всеми наиболее сильных, агрессивных представителей. Благодаря действию первой тенденции шанс выжить и оставить потомство получали особи с менее развитой мускулатурой, менее агрессивные, но с более развитым мышлением. Лучшие перспективы развития получили стада, где все взрослые получали доступ к охотничьей добыче и к половым контактам, где лучше была организована взаимопомощь, слабые от рождения или вследствие ранений могли выжить, обогащая генофонд, накапливая и передавая коллективный опыт. Действие второй тенденции привело к возникновению неравенства, иерархии, системы власти. Синтез этих тенденций привел к развитию сильной личности — изобретателей, народных умельцев, шаманов, художников, вождей. Немалую роль в эволюции человеческого общества играли выдвигавшиеся вожаки, обладавшие силой, способностью к убеждению и организации, выполнявшие потестарные, т.е. властные, функции.

У термитов есть каста,назначение которой — расселение и обживание новых земель. Каста немногочисленная, но особи ее имеют глаза, и к брачной поре, когда надо термитник покинуть, у них вырастают крылья. В брачных поле-

тах и на земле образуются парочки. Такая семейка из двух термитов выбирает подходящее место и, погрузившись где-нибудь в землю, начинает откладывать яички. Появившихся из них личинок отец и мама кормят сначала своей отрыжкой — продуктом из запаса в их теле жи-

ров, потом личинки, линяя, превращаются в нимф, те, в свою очередь, в термитов-рабочих, в зависимости от запахов, которыми мать, превращаясь постепенно в царицу, управляет жизнью растущей массы сообщества. Термиты-рабочие вершат свое дело, солдаты охраняют жилище. Термитник растет. Родоначальники этого сверхорганизма — царь и царица — оказываются запертыми в небольшой камере. Царь остается изначальных размеров, а у царицы мягкое тело все время растет. Запахами, идущими от царицы, регулируется вся сложная жизнь организма. Ослабляется, например, концентрация запахов, испускаемых воинами, и царица подает свой запаховый сигнал, по которому часть термитов-рабочих трансформируется в головастых, с огромными челюстями охранников.

Сокращено по источнику: Песков В.Дворцы из глины (2001).— http://www.kp.ru/articles/ issue22557/paper4675. html.

|

Не только люди обучают друг друга, но и животные. Выдра обучает выдренка плавать, волчица учит волчонка навыкам охоты. Но каждое следующее поколение выдр и волков не становится лучше предыдущего.

Благодаря сознанию человек научился не только совершенствовать орудия труда, но и изобрел способы внетелесной передачи информации методом ее кодирования в знаковых объектах (книгах, рисунках, чертежах, ритуалах и т.д.), составляющих носители культуры. В результате современные врачи способны применять не только последние достижения науки и техники, но и методы древнейшей тибетской медицины. Но способны ли животные применять и совершенствовать знания своих предшественников?

Впрочем, соединение двух механизмов эволюции — индивидуального и группового отбора — не всегда приносит ожидаемые плоды. Как считает В.М. Алексеев:

2 Человек и общество. Кн. 1: Что такое общество? / Под ред. В.И. Купцова. М., 1993. С. 28.

3 Алексеев В.М. Физические принципы антропосоциогенеза (2001). — http://valexeev.narod.ru/deml.htm.

СОЦИАЛЬНОСТЬ И ЭВСОЦИАЛЫНОСТЬ 4

По отношению к насекомым термин «социальное» вряд ли может применяться в том же значении, в каком его используют социологи, описывая человеческое общество. Для характеристики форм поведения и типов организации, похожих на человеческие, но тем не менее человеческими не являющихся, энтомологи и биологи придумали термин «эвсоциальное».

Эвсоциальный (eusocial) переводится как (очень) общественный, истинно общественный. Под этот термин подпадает большинство высокоразвитых форм обществ (сообществ) животных, таких, как муравьи, термиты, осы и пчелы. С приставкой «эв» (ей) образовано немало слов, приобретающих в результате превосходную степень чего-то. Так, эвдемонизм — это этическое направление, считающее счастье, блаженство (греч. eudaimonia) высшей целью человеческой жизни; эвфемизм (от греч. euphemia) — воздержание от неподобающих слов; эвфуизм (от греч. euphyes — благовоспитанный) — изысканно-перифрастический, высокопарный слог; эвристика (от греч. heurisko — отыскиваю, открываю) — специальные методы, используемые в процессе открытия нового (эвристические методы).

Получается так, что по отношению к животному миру мы говорим о некой высшей социатьности. Но это далеко не так. Более высокой, чем в человеческом обществе, социальности не существует. Как станет ясно из дальнейшего, эвсоциальность действительно описывает высшую или истинную социальность, но лишь по сравнению с другими, низшими, формами социальности, которые характеризуют самые разные виды общественных насекомых и животных (солитарность, полусоциальность и др.).

4 Behavioral neology and Sociobiology. 2000 Vol. 47. Issue 5. P. 293-303; Alexander R.D., Noonan K.M..

Crespi B.J. The evolution of eusociaiilv // The Biology of the Naked Mole-rat. / F.d. by P.W. Sherman.

J.U.M. Jarvis, & R.D. Alexander. Princeton. 1991. P. 3-44.

Иногда термин «эвсоциальность» записывается так: (eu)socialily. » Wikipedia encyclopedia. 2002. — http://www.wikipedia.org/wiki/Eusocial. 7 Eusocial // A Dictionary of Biology. Oxford, 2000.

|

Далеко не все виды насекомых можно назвать истинно социальными, или эвсоциальными. Социальные качества не закреплены в их генетическом аппарате или в морфологии. Они собираются вместе на очень короткое время ради производства потомства или выполнения иных функций. Затем распадаются, и уже ничто их больше не связывает. Некоторые насекомые даже не нуждаются в партнере, поскольку они двуполые.

Эвсоциальность характеризует лишь три вида насекомых: некоторых Hymenoptera, т.е. перепончатокрылых (муравьев, пчел и ос), всех термитов (/soptera); тлю растительную. Эвсоциальных насекомых (Eusocial insects) выделяют три основные черты:

♦ коллективная забота о подрастающем поколении;

♦ репродуктивное разделение труда, подразумевающее наличие сервисных (обслуживающих) каст, стерильных в половом отношении;

Таким образом, у многих, но не у всех эвсоциальных насекомых существует дифференциация: хозяйственная (распределение заданий и разделение труда), кастовая (основанная на морфологических различиях особей) и возрастная (сосуществование в рамках одной семьи или колонии молодых и старых особей) (табл. 1).

* См.: Sherman Paul IV., Jarvis Jennifer U.M., Alexander Richard D. (Eds). The Biologv of the Naked Mole-Rat. Princeton. N.J., 1991.

» Caste // A Dictionary of Biology. Oxford, 2000.

«‘ См.: Wilson E. The Insect societites. Cambridge.1976.

» Яйцеклетки живых существ, у которых ядра с гаплоидным (одинарным) и диплоидным (двойным) набором хромосом. Диплоидный набор содержит полный набор хромосом (по одной хромосоме в каждой паре от матери и от отца), гаплоидный — неполный набор.

12 Аллели (от греч. allelon — друг друга, взаимно) (аллеломорфы) — различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных (парных) хромосом: определяют варианты развития одною и того же признака.

Таблица 1 Примеры эвсоциальных насекомых’ 3

запутанная система родственных отношений (kin), чем у диплоидных видов. К примеру, гаплодиплоидные особи предпочитают заботиться о своих матерях, подкармливая их, а не о своих дочерях или сестрах. В результате у таких насекомых рождаются стерильные касты, не способные к продолжению рода, не заботящиеся о своем потомстве, его выращивании, но все время и силы затрачивающие на обеспечение королевы-матери. Общественные, или социальные, насекомые на первое место ставят благополучие рода, а не индивида, поэтому продолжение рода на индивидуальном уровне, как и создание семьи в нашем понимании, здесь практически отсутствует.

Насекомые, образующие крупные скопления, не обязательно являются эвеоциальными, т.е. истинно общественными. Социобиологи различают несколько уровней организации групповой жизни. Ученые-энтомологи выделяют следующие степени (уровни) социальности:

♦ солитарность (solitary — обособленность) — отсутствие репродуктивного разделения труда, сосуществования поколений и воспитания поколения;

♦ субсоциальность — родительская забота о молодых особях;

♦ коммунальность — представители одного поколения живут в одном месте (рой, стадо, гнездо), но у них отсутствует забота об отпрысках;

13 Eusocial insects. — http://es.rice.edu/projects/Bios321/eusocial.insect.html.

♦ квазисоциальность — представители одного поколения живут в одном месте (рой, стадо, гнездо) и заботятся о выводке;

♦ полусоциальность — дополнительно к квазисоциальности существует репродуктивное разделение труда;

Благодаря ранжированию социальных насекомых по уровню развития у них общественных связей становится понятным то, почему энтомологи называют эвсоциальность истинной социальностью (truly social). Эвсоциальность находится на самой вершине эволюционной пирамиды и включает все, а не часть признаков, выделяющих общество животных: социализацию, мно-гопоколенность и разделение труда.

У одного и того же вида, как правило, встречается все многообразие уровней социальности, которые характеризуют тот или иной подвид. Среди пчел существуют солитарные, эвсоциальные, полусоциальные и коммунальные подвиды. Около тысячи их подвидов проживают в небольших колониях, где правит бал королева-мать с несколькими дочерьми-рабочими. Колонии эв-социальных пчел (а их несколько сот разновидностей) — сложные, высоко-координированные общества. Внутри колонии особи выполняют узкоспециализированные функции. Они общаются между собой посредством «химических посланий», прикосновений, звуков и символических танцев. Гнездо представляет собой сложное архитектурное сооружение с множеством галерей, тайных ходов, запасных выходов, отделений, камер и помещений. Функции защиты, сбора и хранения пищи, воспроизводства, равно как и другие виды деятельности, регулируются автоматически. Биологический механизм управления колонией (роем) реагирует на изменение условий существования вне и внутри улья.

14 Crow G. Social Solidarities. UK: Open University Press, 2002; Bonaeau E. Self-organization in socialinsects // Trends In Ecol Evol. 1997. Vol. 12. P. 188-193; Foin T. et al. Kin selection and social insects //Bioscience. 1998. Vol. 48. P.. 165-176; Queller D. et al. Unrelated helpers in social insects//Nature. 2000.Vol. 405. P. 784-787; Thome B. Evolution of eusociality in termites // Annual Review Of Ecology AndSystematics. 1997. Vol. 28. P. 27-55.

15 Insect sociality. — http://courses.washington.edu/insects.

16 Insect societies. — http://loki.stockton.edu/-cromartw/Entomology/sociall.html.

17 Муравьи // Энциклопедия «Кругосвет». М., 2001.

Основными причинами, обеспечившими успех социальным насекомым в межвидовой борьбе, ученые называют:

|

|

♦ Синхронное выполнение заданий: фуражирование, воспитание потомства, забота о жилище, воспроизводство. При повышенном уровне активности насекомые не мешают и не вредят друг другу.

♦ Рабочие особи наводят порядок и решают проблемы благодаря высокому уровню кооперации и сотрудничества, на что не способны солитарные насекомые. Сюда относятся защита от врага, строительство гнезда, забота о молодежи, кооперация во время охоты и собирательства.

ПЧЕЛИНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УКЛАД 19

Социальное поведение пчел и формы их общественного устройства давно привлекали внимание философов и ученых. Многие люди сравнивали жизнь семьи пчел с жизнью государства, перенося на нее существовавший общественный уклад. Еще древние египтяне видели в пчелином гнезде государство во главе с пчелой-фараоном, Платон и Аристотель — рабовладельческое общество, управляемое аристократами-трутнями. J1. Фигье в своей книге «Жизнь насекомых» сравнивал общественное устройство пчел с республикой, а пчелу-матку — с ее президентом. Наблюдая за жизнью пчел, специалисты поражаются совершенством организации: десятки тысяч насекомых, наделенных только рефлексами и инстинктами, работают как единое целое, как один организм с множеством исполнительных органов. Инстинкты и организация жизни пчел настолько совершенны, что пчелы кажутся разумными существами.

Как показывают данные науки, пчелы — вегетарианцы: энергию, белки и витамины получают исключительно из растений, опыляя их во время цветения и помогая развитию. Пчела — весьма совершенное биологическое создание, обладающее уникальными способностями. Она использует магнитные и электромагнитные поля Земли, воспринимает поляризованный сол-

ls Social Insects. — http://www.cl.umn.edu/

19 Информация с веб-сайтов: http://fio.novgorod.ru/projects/project28/vveden.html; http:// www’.marstu.mari.ru:81()l/mmlab/home/students/bees/gnezdo_.htm; http://www.easyc.vipcentr.ru/ index.html; http://www.vsu.ru/

vsue3e06/Biology/Biology.htm; http://www.everythingabout.net/articles/ biology/animals/arthropods/insects/bees/more bees.html.

нечный свет, видит в ультрафиолетовой части спектра, обладает навигационными органами. Поразительна пластичность обмена веществ: поглощение кислорода в полете в 500 раз выше, чем в состоянии покоя. Пчела способна перетаскивать груз, превышающий собственный вес в 20 раз (лошадь — 1,5— 2 раза). На 1 кг массы пчелы приходится более 1 млн нервных клеток, в то время как у человека всего 150 тыс. Пчела — самое чистое создание на планете, на ее лапках никогда не бывает бактерий. Длительность жизни пчелы — от 35 дней у летних до 270 у осенних пчел.

Пчелы появились на планете 80 млн лет назад. В далеком прошлом они устраивали гнезда в дуплах или даже прямо на ветках деревьев. На пасеках же пчелы живут в ульях. Пчелиный сот состоит из многих тысяч ячеек, скрепленных между собой общими стенками и донышками. Ячейки — это геометрически правильные шестигранные призмы строго определенного размера. Шестигранная форма ячейки позволяет не только затрачивать на ее строительство минимум воска и времени, но и сооружать соты исключительно высокой прочности и большой емкости. Соты — совершенное воплощение строительного принципа. Ч. Дарвин называл пчелиные соты верхом архитектурного совершенства с точки зрения экономии труда и воска.

Пчелы — надсемейство насекомых подотряда жалящих перепончатокрылых. В мире насчитывается более 30 тыс. видов пчелиных (Apoidea), которые объединены в 11 семейств. Они различаются морфологическим устройством, внешним видом, регионом обитания, социальной организацией и образом жизни. По своим размерам они варьируются от 2 мм до 4 см.

Большинство видов пчел — одиночные, некоторые селятся колониями. Самые высокоорганизованные представители пчелиных, характеризующиеся высокоспециализированным собирательством и общественным образом

Врезка

Общение через форму сот

Причудливый танец рабочих пчел — одна из самых удивительных форм коммуникации в природе. Пляшущие насекомые могут с точностью сообщить место расположения цветочного поля, находящегося в 10 километрах от улья. Каким образом в телодвижениях закодирована такого рода информация, ученые уже давно разобрались. Им неясно другое: как в кромешной тьме улья пчелы умудряются привлечь внимание к себе и своему танцу. Объяснение было отчасти найдено, когда ученые обнаружили, что движения насекомых вызывают слабые низкочастотные вибрации. Их глушили в ходе экспериментов, что приводило к существенному сокращению числа зрителей у пчел. Между тем появился еще один вопрос: как эти вибрации можно ощутить в гудящем улье, где находятся десятки тысяч насекомых? Вероятный ответ дают последние исследования, проведенные американскими учеными. Проведя серию замеров, они обнаружили, что противоположные стенки шестиугольной соты вибри-

руют в одном направлении, однако на расстоянии в две-три соты от источника вибрации наблюдается обращение фазы (ее изменение на 180 градусов), т.е. стенки вибрируют в противоположных направлениях. Именно насекомые из этой зоны реагируют на информацию, переданную через танец. Ученые отмечают, что им удалось зафиксировать обращение фазы с помощью лишь двух детекторов. То же самое с легкостью способны сделать пчелы, имея шесть лапок-детекторов, которые одновременно можно разместить в разных местах шестиугольной соты.

Следует добавить, что результаты новой работы представляют интерес не только для любителей насекомых. Ю. Таутц, один из участников исследований, сравнивает вибрации в улье с миниземлетрясениями. По его словам, изучение распределения сил внутри пчелиных сот может помочь архитекторам при проектировании зданий для районов с высокой сейсмической активностью.

жизни, входят в семейство Apidae, объединяющее роды Psithyrus — шмели-кукушки, Bombus — шмели, Apis — медоносные пчелы. Они живут не в одиночку, как многие другие насекомые, а большими семьями, сообществами. Поэтому их стали называть общественными насекомыми. ,

Пчелиная семья — великолепно организованный, очень гибкий, простой в своем естественном совершенстве и в то же время беспредельно сложный мир. Сообщества состоят из десятков тысяч особей. Каждая особь (рабочая пчела, матка, трутень) развивается из отдельного яйца и является в известном отношении самостоятельным организмом. Тем не менее ни одна из них не в состоянии жить отдельно. Пчела очень быстро, буквально за несколько часов, умирает, если оказывается в одиночестве. Семьи медоносных пчел складывались в разных природно-климатических условиях и географических зонах, что привело к возникновению форм, существенно отличающихся друг от друга.

Сообщество медоносных пчел биологи подразделяют либо на три касты (королева, рабочие, трутни), либо на две, объединяя королеву и трутней в одну касту:

♦ репродуктивные касты — королева и трутни: первая откладывает яйца, вторые оплодотворяют ее;

♦ рабочая каста — сестры, все дочери королевы-матери обслуживают яйца (потомство), королеву, трутней и гнездо.

Во главе пчелиной семьи находится пчела-матка, основная функция которой — произведение потомства. Всю работу «по дому» выполняют пчелы-работницы, а появляющиеся в летний период трутни — пчелы-самцы — пригодны только для оплодотворения матки.

Поскольку главные действующие лица пчелиной жизни — матка и рабочие пчелы — женские особи, пчелиный улей можно назвать эволюционным торжеством матриархата. Впрочем, он царит и у других социальных насекомых, в частности муравьев.

Рабочие пчелы — женские особи с недоразвитыми половыми органами, длиной 12—14 мм, масса различна и зависит от породы — от 90 до 115 мг. Их еше называют сестрами матки. Трутни — особи мужского пола, они появляются в мае-июне, а изгоняют их в конце лета; зимовать они могут только в безматочных семьях. Трутни лишены возможности сбора пищевых запасов, поскольку приспособлений для сбора нектара и пыльцы у них нет. Тем не менее они — неотъемлемая часть сообщества, так как во время спаривания с неплодной маткой они передают ей мужские половые клетки, после чего матка становиться плодной. Не будь их — не было бы продолжения пчелиного рода.